视觉文化环境下清代宫廷丝织品色彩的美学传达分析

2024-01-23李欣内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

李欣/内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

0 引言

清朝是中国的最后一个封建王朝,在历史长河中有着很强的民族特色,从康熙帝的寰宇一统,到雍正帝的励精图治,再到乾隆时期的繁荣景象,形成了中国历史脉络有名的“康雍乾盛世”,所以此段时期的宫廷丝织品更加考究,服饰样式和服饰制度诠释了封建特性和艺术风格,而丝织品的色彩是映射此时清代宫廷服饰文化较为具体的体现,在中国服饰史上具有重要的地位。

1 清代宫廷丝织品概述

清代宫廷丝织品是穿在身上的文化,在我国传统文化中,服饰礼仪是表现得最外在的一种形式,和一个王朝的政治、经济、文化密切相关,因此尤为重要。清代是一个文化交融的时代,宫廷服饰与其他朝代的宫廷服饰大有不同,男子的服装以满族装束为主,女子服装以满族旗装为主。在满汉长期共存生活的互相影响下,服装色彩风格、面料织造等方面逐步趋于融合,促成了在相互吸收下发展起来的产物,是中国传统服饰文化的重要组成部分。

1.1 清代传统染色工艺研究

清代是古代传统染色技术发展的鼎盛时期也是最成熟的时期,根据乾隆时期内务府织染局档案中记载的染色配方,以黄色为例来进行分析。黄色作为清代宫廷服饰中最高等级的色彩。这是中国传统色彩理论体系里的五正色之一,汉代《礼记·玉藻》就已经说明了它和服装使用之间的关系,这就是“衣正色,裳间色”,与“正谓青、赤、黄、白、黑,五方正色也。不正指色在五方间,青、赤、碧、紫、骝黄。”本文所描述的“正色的黄色”和“间色的黄色”在服饰色彩的选择上表现出特定的黄色,这种色彩不仅受到社会文化背景的影响,同时也受到染色工艺的技术限制。

乾隆年间的内务府销算染作档案记录:“明黄色(图1)的合络纰三斤十三两五钱,染色用明矾一斤七两六分二,槐子五斤十二两二钱五分,柴草十五斤六两。”我们知道,要染明黄色主要是选用槐未开的花蕊为染材和明矾为媒染剂。染色过程中要消耗木材,所以它应是一种染色工艺,需升温。按照清代度量衡体系把记载的消耗重量换算成现代公制单位,染明黄色织物、槐子、明矾等消耗质量比约为2.67:4:1。另有记载清代明黄色染材的安徽图书馆抄本《布经》“染每一种杂色时,每百尺要用颜料数”“明黄和姜黄各十斤”等。很显然,在清代松江地区还有用姜黄作直接染料染明黄的,人们普遍认为《布经》所记染色工艺是染棉布[1]。清代宫廷丝织品以绸为主,缎与纱为辅。清代朝廷所用丝织品,京内织染局以提供上层和宫内纺织服装为主,初步判断清代朝廷丝织品明黄色极有可能为槐子所染成(图2)。

图1 明黄色

图2 清代宫廷丝织品黄色色谱

1.2 清代宫廷丝织品审美形态

清朝服饰一改汉族宽袍大袖式款式,推行以长袍马褂为主的服饰形制,晚清逐渐有襦衣、衬衣、坎肩、裤子等式样。但清代宫廷却能通过丝织品把当时人们所受的教育、思想文化、民族信仰等表现得淋漓尽致。不管清代服饰制度如何发展和变迁,其首要的目的仍然是强化统治者的中央集权。清代宫廷的贵族对于服饰要求很高,追求色彩的艳丽与样式的奢华,但无论怎样发展都绕不开重装饰、轻人体所带来的影响。乾隆时期清代服装织造与工艺蓬勃发展,宫廷贵胄对服装极其精美豪华的追求促进丝纺绣染以及刺绣,缂丝等多种手工技艺的进步、滚边等服饰工艺在历朝历代都达到了顶峰,清代宫廷服饰制作工艺现存十二种件,由此可见其工艺和技巧的成熟和备受关注,这些技艺的传承至今令世人刮目相看。

与此同时,清代宫廷女性丝织品之所以讲求长幼有序、尊卑分明,也与其统治者尊崇、弘扬儒家学说,以儒家学说指导立法、以儒家思想正统身份证明统治合理性是密不可分的[2],其丝织品纹样也是题材繁多,内涵丰富,水纹与吉祥类题材占比较多。这些图案反映了当时的女性思想观念,透过清朝宫廷女性服装上的丝织图样,我们不仅能够感受到其色彩和结构的美学,还能深入理解这些符号所体现的中国传统文化的精神内涵。而清代宫廷男子丝织品则以皇帝为代表,其服装被分为朝服、常服、行服等,在服饰的纹样设计中,主要采用了如龙纹、云纹等具有吉祥象征意义的代表性图案,是吉祥美好的象征。他们的服饰纹样除具有一定的装饰功能外,大部分含有强烈的政治色彩与象征功能。

2 清代宫廷丝织品色彩的美学特征

2.1 清代宫廷丝织品的色彩分类

清代宫廷丝织品的色彩来源于满族习俗文化,这些丝织品的主要色彩元素通常包括黑色、红色、黄色、蓝色、白色和紫色,这主要是为了满足人们对自然的崇拜。满族人视红色、石青色、蓝色和紫色为庄重和富贵的标志。此外,满族还有许多其他民族的传统色彩。绛红色、玫粉色、湖蓝色和草绿色等多种颜色也是经常被人们选用的。另外,满族服装色彩还有着自己独特的民族特征和审美意识,如满族女性的旗袍具有鲜明的民族特色与风格特色,而满族男子则以红袍为主。满族在进入关内之后,不仅沿袭了前代的服装色彩制度,还继承了汉族的色彩特色。其中,黄色是一个非常明显的例子。黄色原本是汉族皇室的专属色彩,在入关之前,它并没有被用于满族的服装色彩。但随着满汉文化的交融,黄色在清代的宫廷丝织品色彩中也占据了同样的重要位置。

2.2 清代宫廷丝织品的色彩内涵

清代宫廷丝织品的色彩运用取自阴阳五行一说,并在传统“五行五色”的基础上对色彩加以创新与发展。金、木、水、火、土,古代的人们相信五行之间既存在相克关系,又是相互依存的。色彩在五行中的融入也有其独特的象征意义:黑色代表水,白色代表金,赤色代表火,黄色代表土,而青色则代表木。在清代宫廷服饰上,黑色是主要的色彩元素之一。清代的宫廷丝织品采用了正色与间色的组合方式,其中正色包括黑、白、赤、黄、青,而间色则有骝黄、绿、红、紫、碧。通过巧妙地运用各种配色策略,清朝宫廷的服饰展现出了既明亮又精致,既华丽又内敛的独特风格虽然沿袭了明代的宫廷色彩观念,但比明代色彩更加丰富鲜艳[3]。

在中国文化中,颜色作为表达社会等级的关键要素之一,采用红、紫、黄、蓝、绿等五种主要色调来象征不同的社会地位。这种色彩的等级制度不仅根植于中国几千年的礼仪体系,同时也与其社会环境中的人文思潮息息相关。通过分析“礼”和“权”的角度可以更深入地理解这一传统,它既是历史悠久的礼仪文化的产物,也反映了当时的社会文化思想。黄色是清朝等级最高的颜色,作为皇家的吉服、礼服使用,其制式最为严谨。因此,黄色在清代宫廷丝织品的色彩中最具代表性。最早穿黄袍的皇帝是隋文帝,由此黄色逐渐成为皇帝服饰的专用色。到了清代皇帝穿黄袍也继续被沿用,这也体现了满汉文化相互融合。在中国五行学说里,金、木、水和火各自象征着西方、北方、东方和南方这四个不同的方向。在这五个方位中,每一个方位都拥有其特有的色彩搭配:西白、东青、北黑、南红以及中黄。在五行学说中,土被视为中心元素,同时也是黄色的象征。因此,皇帝身穿黄色长袍成为了中央集权的标志。

3 清代宫廷丝织品色彩在视觉文化中的美学传达

3.1 清代宫廷丝织品色彩的文化之美

清代宫廷丝织品的色彩不仅借鉴了前朝宫廷所使用的色彩,还融入了满族传统服饰色彩在其中,使其具有浓厚的民族风情。满族在入关前长期与大自然相处,导致满族人对大自然有一种特殊的感情。为了表达自己对自然的崇拜与敬仰,他们将动物、植物、自然风景的色彩运用到自己的衣服上。清代以前的满族人大多居住在东北地区,冬季常常呈现出白雪皑皑的景色,因此满族人把白色视为一种值得尊敬的颜色。在清代的宫廷文化中,简单的白色美学被精炼并应用于宫廷的丝织品制作中。

清代宫廷丝织品上的色彩将自然、历史、伦理和哲学等观念融为一体,经历了历史的变迁和洗礼流传至今,形成了固有的色彩体系。中国丝绸博物馆根据乾隆时期内务府织染局档案中记载的染色配方进行色彩重建,推断出它们那些如诗如画般的名字,宝蓝、月白、鱼红、水绿、秋香。这些名字不仅融入了古人的智慧,也融入了古人对大自然的感情,所呈现的色彩也融入了染色工艺者的血汗结晶,更加凸显出了清代宫廷丝织品的文化之美,富有深厚的文化韵味。现故宫博物馆的藏品中清中期的宫廷丝织品数量较多,其色彩鲜艳,多种多样,直观地展示了当时染色工艺的高超,以及经济政治的高度繁荣,是“康雍乾盛世”一种强有力的表现。

从《皇帝礼器图式》中我们可以了解到,皇帝所穿的朝袍会根据季节的不同而有所变化,包括明黄色、蓝色、红色和月白色四种颜色,而在各种祭祀活动中,皇帝都会选择穿着这些不同颜色的朝袍。在方泽坛,皇帝穿明黄色朝袍(图3)进行土神和谷神的祭祀,意在祈愿丰收的果实。在祈年殿里,皇帝身穿蓝色的冬朝袍(图4)进行祈谷仪式,寓意着希望五谷丰登。在圜丘坛,皇帝穿蓝色夏朝袍进行雩祭,寓意祭天祈雨。在朝日坛,皇帝穿红色朝袍(图5)进行朝日,寓意祭祀大明之神,即太阳。在夕月坛,皇帝穿月白色朝袍(图6)进行夕月,寓意祭祀夜明之神,即月亮。皇帝在不同祭祀场合与进行不同祭祀内容时所穿着的朝袍的颜色代表心中的祈愿,土是黄色的,天是蓝色的,日头是红色的、月亮是月白色的。

图3 明黄色缎绣金龙朝袍

图4 蓝色缎绣彩云金龙夹朝袍

图5 红色金龙妆花缎皮朝袍

图6 月白缂丝云龙纹单朝袍

3.2 清代宫廷丝织品色彩的象征之美

清代后妃所穿的礼服在众多的宫廷丝织品中具有其独特的象征意义,也是自己身份的象征。清代的后妃们所穿的礼服,主要是为了配合皇帝在各种重要的节日活动中的着装,如中秋、坛祭先蚕、元旦等。后妃礼服由朝褂、朝袍、朝裙组成,皇后朝袍色为明黄,袍身饰金龙九条,皇太后与皇贵妃的朝袍与皇后一样,贵妃、妃用金黄色,嫔用香色[4]。在清代宫廷丝织品服饰中,吉服的地位仅次于礼服。清代后妃的吉服中经常出现仙鹤的装饰纹样,具有象征意义,仙鹤在古代被视为仅次于凤凰的“一品鸟”。仙鹤之态优美,全身覆盖着洁白无瑕的羽毛,既不娇媚也不过分艳丽。在中国的传统文化背景下,鹤被赋予了极高的尊崇,被誉为传说中的神奇鸟类,有“鹤寿”“鹤龄”等祝寿之词,鹤外形全身雪白,白色有一种高人隐士之风。因此后妃吉服上所绣的白鹤象征着高雅、吉祥。

在汉代,对五行、阴阳文化的持续重视,并规定要根据季节的更替而衣着,在立春时节,选择穿着青色的衣服;在立夏时节,选择穿着红色的衣服;在立秋十八日前,选择穿着黄色的衣服;在立秋时节,选择穿着白色的衣服;在立冬时节,选择黑色的衣物。自汉代起,色彩不再仅仅是美的单一标志,而是融入了特定的君权层级的内容。到了清代,色彩在君权等级中的象征性愈发浓郁,这不仅体现了君权象征性的变迁,也体现了满汉文化的高度融合。

鱼在清朝宫廷丝织品服饰中,都发生于下摆的海水江崖纹上,鲶鱼纹呈淡黄色或土黄色、鱼的身体或尾部有海水纹挡住,蓝、绿、白三色与黄色鱼身形成明显的颜色对比,更加凸显鱼的灵动。鱼纹最早出现于六千年前的仰韶文化彩陶中,在我国的传统文化中有深刻的寓意。“鱼”和“余”“玉”同音,意为年年有余,金玉满堂,所以清代宫廷丝织品服装鱼纹颜色多为黄色,象征着财运滚滚、学识饱满。

乾隆时期一件宫廷丝织品女便服—月白缎织彩百花飞蝶袷袍(图7),此服饰通身月白色,月白色为淡蓝与中蓝之间,因古人所看的月亮并不是纯白,而是带一点点浅蓝,因而这一色彩被命名为月白。从视觉文化的角度看月白色穿在身上能很好地表现女性的温婉知性,落落大方,符合在清代宫廷中后妃的身份。

图7 月白缎织彩百花飞蝶袷袍

3.3 清代宫廷丝织品色彩的传情之美

海水江崖纹是清代宫廷丝织品中最具有代表性的纹样,也是色彩出现较多的纹样,常出现在宫廷丝织品吉服的下摆和手臂两侧的袖子开口。中国人自古以来与水接近,早在新石器时代马家窑彩陶中已有水纹出现,战国时期瓦当中山峦纹亦显示出对山之膜拜,至宋,山水相结合的图案亦见于玉器和陶器中,明清海水江崖纹更见于龙袍和官服。

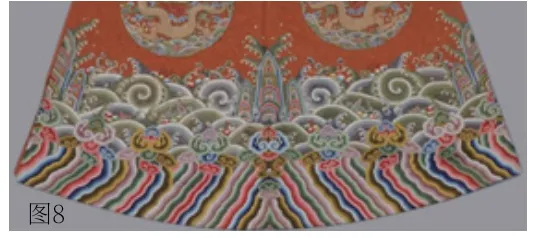

“海水江崖纹”(图8)是由“海水纹”“山崖纹”和“云头”三个部分构成的,其中“海水纹”是指丝织品的下摆部分像波浪一样的形状,“山崖纹”即中间以耸立的山峰、岩石以交叉相叠,或分离开来,寄托山川昌茂,对于国土的长久稳固有着美好的愿景。“云头”位于海水纹路的中心位置和山崖纹路的下面,看起来就像是四到五处不同的海水汇聚在一个云头上[5]。

图8 海水江崖纹

海水江崖纹作为具有象征意义的纹样普遍出现于清代宫廷丝织品的服饰中。[5]在乾隆的统治下,吉服的颜色选择达到了巅峰,与此同时,海水江崖纹的颜色也经历了多次变化,这使得清代的宫廷丝织品展现出更为丰富和鲜艳的色彩,充分体现了其独特的艺术吸引力和深厚的文化底蕴。海水江崖纹作为一种装饰图案被应用于服饰之中,并与服装相互融合在一起,成为我国服饰配件中一道亮丽的风景。海水江崖纹作为中国传统纹样的核心部分,融合了象征天地的海水纹和代表江山的山崖纹。一方面,它象征着皇帝对天下的统治和至高无上的权力;另一方面,水纹所代表的江河湖海充分展现了水纹图案的吉祥迹象和山河一统的象征意义。山壁纹则代表了宏伟壮观的江山。这两种纹样共同传达了“一统江山”“容纳百川”和“江山万代”的美好寓意。

4 结语

综上所述,清代宫廷丝织品色彩以其深厚的文化内涵、悠久的历史文化、丰富的色彩种类吸引人们不断去探索,不断去研究。丝织品色彩不仅反映了清代宫廷森严的等级制度,更值得人们去关注色彩更深层次的文化寓意,以及人们向往美好生活的心愿。通过考证、归纳、概括及整理,分析了在视觉文化环境下清代宫廷丝织品色彩所衍生的意识形态。通过视觉文化角度去分析,展开了清代宫廷丝织品色彩的视觉表意,得出了其内在的思想意涵和艺术价值。