纹带棒状杆菌引起重症肺炎1例

2024-01-20黄林强温妙云曾红科

黄林强 温妙云 曾红科

南方医科大学附属广东省人民医院(广东省医学科学院) 重症医学科(广州 510080)

患者男,81 岁,既往鼻咽癌术后多年,糖尿病5 年余,此次因“乏力、咳痰15 d 伴低热6 d”于2023 年1 月14 日转入广东省人民医院治疗。外院住院期间查痰培养提示白色念珠菌(+),诊断为:念珠菌肺炎?细菌性肺炎?予以抗真菌及经验性抗细菌感染后仍反复发热、血氧不稳定,遂转入广东省人民医院。

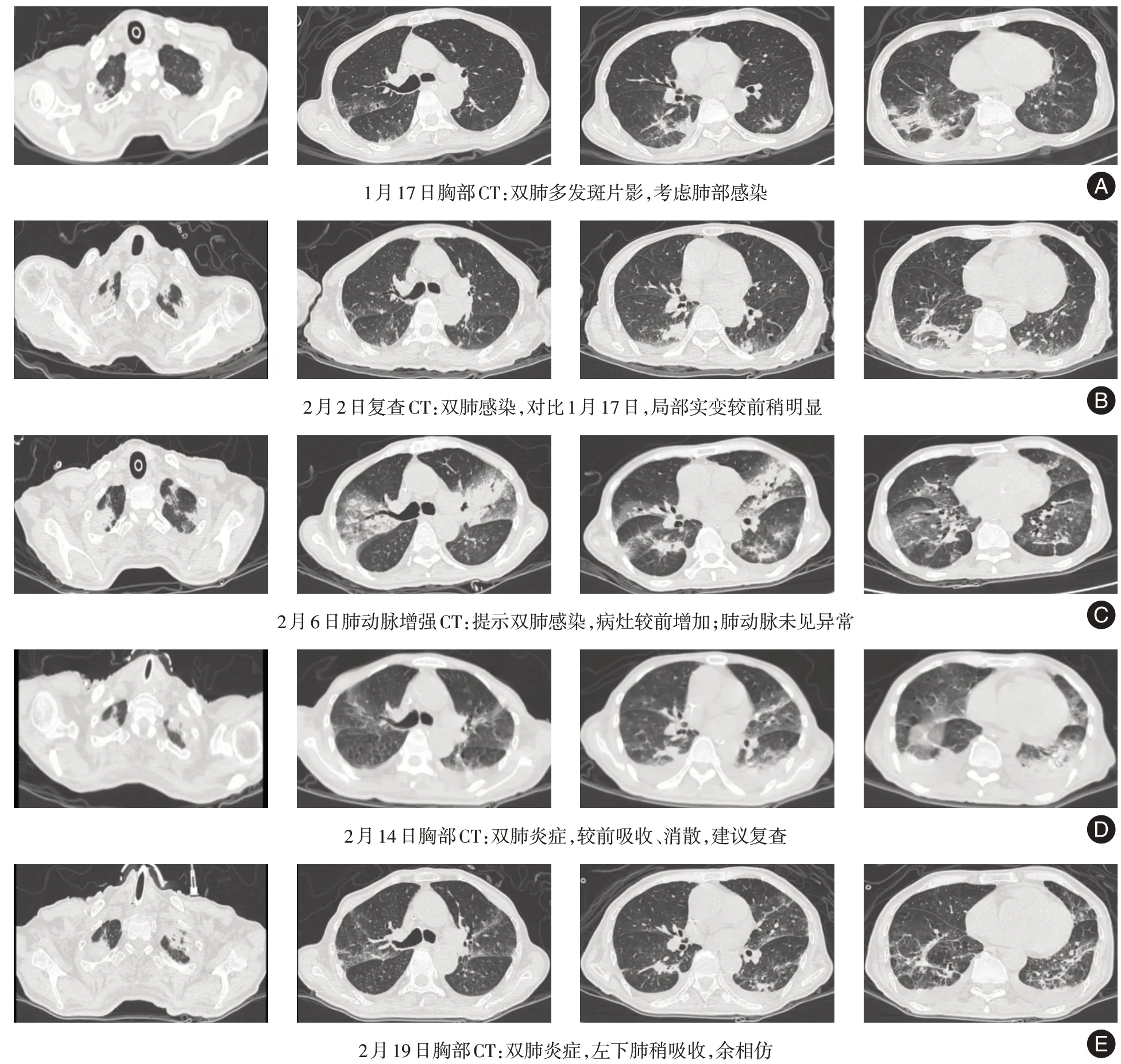

转入时考虑合并Ⅰ型呼吸衰竭予以气管插管、机械通气,完善血培养(-);痰培养回报铜绿假单胞菌(非耐药菌株)及少量酵母菌;痰涂片见G-杆菌2+,G+杆菌2+,真菌孢子3+;降钙素原(PCT)4.151 ng/mL;白细胞(WBC)18.1 × 109/L,中性粒细胞比值(N)0.961;G 试验 226.3 pg/mL;并动态监测感染指标及病原体等。胸部CT 平扫提示:双肺多发斑片影,考虑肺部感染(图1A)。应用美罗培南联合两性霉素B 抗感染,同时控制血糖、血压,营养支持,维持血流动力学稳定等对症支持治疗。经上述综合救治后病情明显好转,并于1月20日撤离呼吸机,拔除气管插管,序贯高流量氧疗;1 月21 日撤离血管活性药物;1 月22 日、1 月28 日尿培养均提示屎肠球菌,但尿常规白细胞趋于正常,且患者体温36.9 ℃、PCT < 0.05 ng/mL、WBC 7.14 ×109/L、N 0.726 均已降至正常,C 反应蛋白(CRP)26.3 mg/L,遂于1 月31 转至内分泌科进一步治疗糖尿病。

图1 A-E 住院期间胸部CTFig.1 A-E chest CT during hospitaliaztion

转入内分泌科后考虑感染控制,暂停了抗生素治疗,但仅1 d 后,2 月1 日晚患者开始反复咳嗽,痰量增加,且难以咳出,伴高热(Tmax 40℃),呼吸促,心率快,SpO292%,肺部听诊可及湿啰音和痰鸣音,吸出大量黄浓痰,急查PCT 0.9 ng/mL,WBC 9.73 × 109/L、N 0.911,G试验 585.7 pg/mL。2月2 日复查胸部CT 提示:双肺感染,局部实变较前稍明显(图1B)。立即亚胺培南/西司他丁钠针(1g q8h)联合两性霉素B 针(25 mg qd)抗感染。期间留取两次痰涂片提示以G+杆菌(3+)为主(G-杆菌仅1 个加号),未见真菌菌丝及孢子;痰培养为杂菌。治疗至2 月4 日仍反复发热,呼吸困难,查WBC 8.02 × 109/L,但N 0.92,PCT 17.67 ng/mL,且SpO2迅速下降至79%,遂立即转入ICU 予以无创机械通气辅助呼吸。

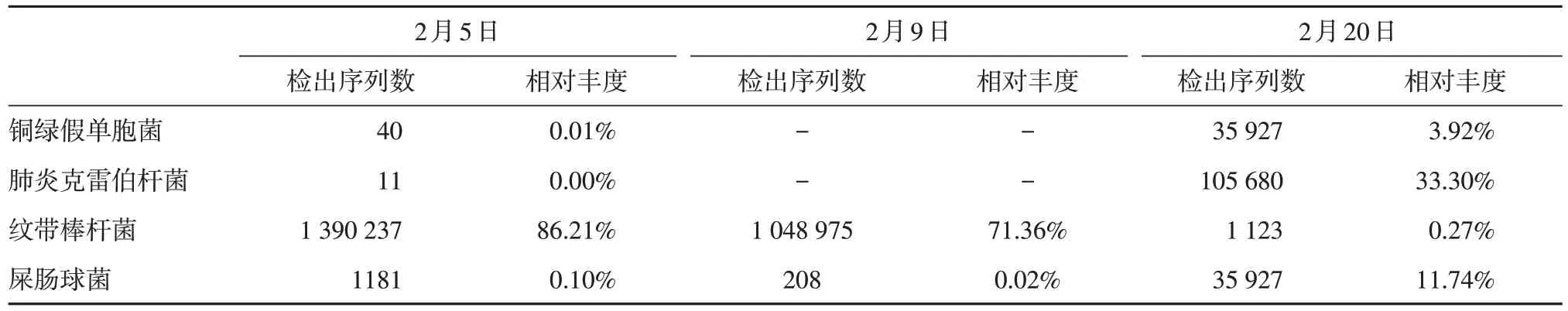

2 月5 日留取血和肺泡灌洗液(BALF)送培养及宏基因组二代测序(mNGS)等相关的病原学检查。BALF 涂片提示G+杆菌(4+)为主。2 月6 日感染指标仍持续上升(与1 月31 日转科时对比:WBC 7.14vs.11.23 × 109/L;N 0.726vs.0.92;PCT <0.05vs.28.82 ng/mL,CRP 26.3vs.370 mg/L;IL-6 12vs.2 860 pg/mL),血压需要血管活性药物维持,低氧血症无好转,再次气管插管,呼吸机辅助呼吸。2 月6 日晨完善肺部增强CT 提示:双肺感染,病灶较前增加;肺动脉未见异常(图1C)。考虑目前肺部感染加重,且亚胺培南/西司他丁钠联合两性霉素B的抗感染方案疗效不佳。结合G试验呈下降趋势(2 月1 日 585.7 pg/mL→2 月6 日283.1 pg/mL),BALF GM 试验及曲霉菌IgM 抗体均阴性,痰涂片亦未见真菌菌丝及孢子,且此次病情变化前长时间应用两性霉素B,暂不支持真菌感染。而痰涂片从入院初期的G-杆菌为主逐渐变成G+杆菌为主,毒血症状明显;虽然2 月1 日、4 日尿培养仍见屎肠球菌,但尿WBC 较前无明显增加,且肺部CT影像特点不支持血流迁移性肺炎特征,故考虑目前病情变化为肺部感染G+菌所致,不排除血流感染可能。遂于2 月6 日停用两性霉素B,经验性换用利奈唑胺(600 mg q12 h)重点抗G+菌感染。此阶段的病原体检查结果陆续回报,证实:2 月5 日BALF 及血培养陆续回报培养出纹带棒状杆菌;2 月5 日及2 月9 日BALF-mNGS 均显示纹带棒杆菌DNA 序列数最多,相对丰度最高(表1)。

2 月6 日更换抗生素后体温逐渐恢复正常,感染指标迅速回落(2 月11 日 WBC 9.92 × 109/L;N 0.934;PCT 1.72 ng/mL,CRP 30 mg/L),氧合逐渐好转。考虑到长期住院,糖尿病基础,气管插管状态,虽然目前无明确G-菌感染证据,但入院初期反复培养出铜绿假单胞菌,遂在2 月9 日短暂停用亚胺培南西司他丁后于2 月11 日再经验性加用哌拉西林钠/他唑巴坦钠。另外,疑利奈唑胺引起药物肝损伤,于2 月14 日改用“万古霉素(1g q12h)”后肝功能不全迅速好转,并于当天复查胸部CT提示:双肺炎症较前吸收、消散(图1D)。2 月15 日气管切开后顺利脱离呼吸机。2 月19 日再次复查胸部CT 提示:双肺炎症,左下肺较前吸收(图1E)。2 月16 日、19-21 日共4 次行痰或BALF 培养均提示铜绿假单胞菌及肺炎克雷伯杆菌(部分为出院后回报)。2 月20 日BALF-mNGS 亦回报显示以铜绿假单胞菌及肺炎克雷伯杆菌DNA 序列为主,但仍有少量纹带棒杆菌和屎肠球菌DNA 序列(表2)。考虑到患者自2 月6 日更换抗生素后感染指标持续好转且稳定,临床症状亦逐渐改善,血压稳定,已顺利脱离呼吸机,两次复查CT 均提示较好转吸收,近期已无发热,考虑为定植菌可能性大,未再调整抗生素,予以加强气道护理,于2 月22 日办理出院返当地医院继续康复治疗。

表2 病情加重后3 次BALF-mNGS 检测结果比较Tab.2 Comparation of result form three BALF⁃mNGS test following disease exacerbation

讨论纹带棒状杆菌常定植在人类的皮肤和鼻黏膜中,属于与人类共生的微生物群。该菌在临床标本中分离率很高,但绝大多数情况下易被忽略。越来越多的证据表明,纹带棒状杆菌是条件致病菌,且该菌容易与临床常见致病菌伴生,尤其是铜绿假单胞菌和嗜麦芽窄食单胞菌。因此,即使在该菌培养阳性时,由于它的共生特点,大多数临床医生往往会更加关注其它病原体而忽略了该菌的致病可能性,造成治疗延迟甚至失败。本文分享1 例肺部感染迁延不愈老年患者,经过积极的病原体筛查,及时准确调整抗生素后治疗成功的纹带棒状杆菌肺炎(重症),希望引起医疗机构及相关科室对纹带棒状杆菌足够的重视。

该病例反复在呼吸道标本涂片中发现G+杆菌及其动态变化,并通过多次培养和mNGS 检测积极寻找病原体后,才得以证实是纹带棒状杆菌所致的肺部感染。并且,在没有明确是何种致病菌,治疗效果不佳的情况下,根据现有检查结果,果断经验性应用利奈唑胺重点抗G+菌才得以控制病情,避免病情的进一步恶化,最终成功挽救患者。

纹带棒状杆菌属放线杆菌纲,放线菌目,棒状杆菌科,棒状杆属,革兰染色呈阳性。棒状杆菌属种类繁多,目前已知有130 余种,只有少数具有致病能力,比如最为大家熟知的是急性呼吸道传染病原体白喉棒状杆菌,其余则被称为是类白喉棒状杆菌或非白喉棒状杆菌。几十年来,非白喉棒状杆菌的致病能力一直被忽视,即使分离率很高,大多数情况下也会被认为是污染菌或定植菌。纹带棒状杆菌是目前临床分离率最高的非白喉棒状杆菌,但许多医疗单位的微生物培养科室鲜有关注该菌的阳性结果,药敏试验结果更是罕见。

但是,近年来越来越多的报道证明了纹带棒状杆菌与各种感染的相关性。近年来,由于抗生素和免疫抑制剂的应用越来越广泛,纹带棒状杆菌引起的感染逐渐增加,可感染全身各个部位,以呼吸道最为突出,其次是泌尿系及循环系统。尤其是免疫功能相对低下和解剖部位受到异物入侵的患者,如接受外科/侵入性手术(气管插管、尿管及辅助装置或设备在心脏的植入等)、长期住院治疗、高龄、肿瘤疾病、器官移植、HIV、糖尿病、长期抗生素治疗的患者。其中,在呼吸道感染时易与铜绿假单胞菌或嗜麦芽窄食单胞菌一起出现,且阳性次数越多,气道阻塞越严重。一项来自日本的关于棒状杆菌菌血症的回顾性研究发现,纹带棒状杆菌相比与其它同属菌更易引起菌血症,且死亡率相对较高,尤其在血液恶性肿瘤患者中。本病例则是具有高龄、鼻咽癌及糖尿病病史多年、住院时间长、有多次的侵入性操作、抗生素使用时间长等高危因素,在病情好转时并发了纹带棒状杆菌感染,其实在病情变化前已经有多次涂片见G-杆菌及G+杆菌同时出现,且培养多次见铜绿假单孢菌(纹带棒状杆菌忽略未回报:出院整理病例时询问微生物室得知因该菌为呼吸道共生微生物群,即使呼吸道标本培养阳性也常不出具报告,仅血培养阳性时报告),但并未引起重视。在病情变化后多次、多种类的病原体检测结果均出现该菌并且为优势菌时才得以证实。印证了该菌易共生、易被忽视的特点。纹带棒状杆菌不仅可感染个体,还可通过气道或接触传播,传播可能发生在患者之间、卫生工作者与患者之间,或通过环境或污染物。另外,纹带棒状杆菌即使不被认为是病原体而是定植菌时,也会影响伤口严重程度及愈合。

在明确纹带棒状杆菌感染后,治疗也一样面临挑战。因为大多数的资料提示纹带棒状杆菌呈多重耐药,甚至泛耐药。虽然对于抗革兰阳性菌的万古霉素、利奈唑胺及达托霉素仍有很高的敏感性,但现在已经逐渐出现对利奈唑胺及达托霉素耐药的菌株,尤其是达托霉素,敏感性可在用药后短时间迅速消失,其机制可能是改变细胞膜组成以维持细菌存活。一个多中心研究显示,纹带棒状杆菌暴露于达托霉素约10 d 后即出现明显的耐药性,MIC 值可高达256 mg/mL。考虑到纹带棒状杆菌可以院内、院际迅速传播,可以预见其感染暴发所带来的抗生素应用的压力。目前资料显示仅有万古霉仍保持100%敏感性。有预测性的研究显示,至2030 年可能只有万古霉素是唯一有效的药物。该患者在病情恶化且常规治疗效果不佳,结合近期结果判断G+菌肺部感染可能性大,大胆加用利奈唑胺抗感染,取得了较好的治疗效果。但在该菌逐渐出现利奈唑胺耐药的趋势下,如果该菌株为耐药菌株,后果不堪设想。由于其多重耐药所带来的治疗风险,目前已有学者致力于寻找其它类型的可治疗药物,比如氯硝柳胺,一种既往用于驱虫的老药,已在体外实验中证明有效,但尚需要进一步在体内试验中证明其效果。

纹带棒状杆菌为何会产生多重耐药,其机制尚未完全阐明。目前的研究通过cgMLST 分析其耐药基因,发现CG4、CG5、CG26、CG28 和CG55 分别代表纹带棒状杆菌的高毒性和耐多药性。令人担忧的是,CG4、CG5、CG28、CG55 目前只在中国出现。另外,纹带棒状杆菌强大的生物膜形成能力也被认为是非常重要的耐药机制之一,细胞外基质似乎是介导多重耐药纹状棒状杆菌生物被膜形成的重要决定因素。值得注意的是,有研究显示有很高比例的菌株(47.5% ~ 46.0%)携带了参与黏附的SPAE、SRTB 和SRTC 基因,这有利于细菌黏附于置入物或高频率使用的物品表面,一旦黏附则容易形成生物被膜很难被去除,这对于前述的院内、院际间的传播非常重要。

纹带棒状杆菌主要通过接触传播,因此,器具、器械和操作时皮肤的消毒非常关键,医护工作者应对器具、器械和操作时皮肤的表面严格消毒,并严格执行手卫生,以降低纹带棒状杆菌医院感染及传播的风险,尽量避免感染暴发。

总之,当纹带棒状杆菌在重症患者病情变化时出现,尤其在免疫功能低下或免疫屏障破坏的患者中,应积极、谨慎判断其致病的可能性,既不能随“菌”逐流,跟着病原体的“屁股”跑,也不能千篇一律地认为纹带棒状杆菌系“人畜无害”的定植菌,对其致病性的判定有待今后积累更多的临床经验以及微生物检测同道们的共同努力。在治疗纹带棒状杆菌感染患者时,因缺乏药敏报告,应尽量选择目前报道的耐药率低的药物如万古霉素、利奈唑胺等。并且还应严格注意治疗时的隔离措施及手卫生,避免引起院内感染暴发甚至院际传播。