化散为整:农地整合行动网络何以达成?

——基于清远市中华里村的案例分析

2024-01-17许进龙卢新海臧俊梅肖德恒

许进龙,卢新海,臧俊梅,肖德恒

(1.华中师范大学公共管理学院,湖北 武汉 430079;2.广西财经学院海上丝绸之路与广西区域发展研究院,广西 南宁 530004;3.华南理工大学公共管理学院,广东 广州 510000;4.对外经济贸易大学政府管理学院,北京 100029)

农地是农业生产最基本的生产要素[1],是推动农业农村发展的重要着力点。但目前我国农村土地普遍存在细碎化问题,导致生产要素分散、农地利用效率低、产业发展受阻[2-3]。2023年中央一号文件提出“总结地方‘小田并大田’等经验,探索在农民自愿前提下,结合农田建设、土地整治逐步解决细碎化问题”,2023年7月农业农村部发布《关于稳妥开展解决承包地细碎化试点工作的指导意见》,更是为探索解决农地细碎化问题,提出了要求、明确了方向。农村集体土地整合(简称“农地整合”)是指对权属分散的农地进行整合的行为,是农地的集聚和再配置[4]。农地整合过程中涉及土地、资金、人力等多项生产要素,以农地整合为支点可以撬动其他乡村生产要素优化整合,化散为整,提高农业生产率[5]。

随着农业现代化进程持续推进,农地细碎化的负面效应日益凸显,农地整合逐渐引起学者们的关注。当前关于农地整合的研究主要集中在以下几个方面:(1)关于农地整合法理依据的探讨。农地整合的法理依据来源于两方面:一是《土地管理法》和《农村土地承包法》。《土地管理法》中关于农村土地集体所有制的制度设置,赋予农村集体经济组织代表行使土地集体所有权权能[6]。此外,《农村土地承包法》中“三权分置”等制度设计,赋予了农村集体经济组织调整土地利益关系的制度性权力[7-8]。二是《宪法》中土地非私有原则,为农村集体经济组织实施农地整合赋予宪法权利[9]。(2)关于农地整合效益分析。农地整合能够破解农地细碎化问题,促进农业适度规模经营,从而提高农业机械化水平、降低农业生产成本、提高农地产出水平和农民收入、促进农户劳动力非农转移、推动农业农村现代化[10-12]。同时农地整合还具有乡村治理效果,能够减少生产纠纷、增强乡村自治组织治理能力[13-14]。(3)关于农地整合地方经验介绍和问题总结。各地实践经验表明,实施农地整合前应充分考虑农户意愿,在整合中政府应适当引导,规范程序,确保农户享受到农地整合收益[15-17]。虽然农地整合在实践中积累了丰富经验,但农户观念陈旧、利益分配不均、实施成本较高、权属关系复杂、理论指导缺乏等问题,阻碍着农地整合的推广实施[18-20]。

农地整合是一项复杂的系统工程,涉及多元行动主体。但当前农地整合相关研究主要以材料呈现性分析为主,以具体的质性个案材料为基础,对农地整合行动中相关利益主体的相互作用及其关系探讨的研究并不多,一定程度上制约了研究的理论深度和实践价值。另外,农地整合的现实绩效及其产生逻辑也亟待探索。鉴于此,本文以广东省清远市中华里村农地整合为研究个案,以行动者网络理论为分析工具,将农地整合的达成视作行动网络的构建进行研究,分析其构建过程及关键变量,探索其运行绩效及内在逻辑,以期为推广农地整合、助推乡村振兴发展提供决策参考。

1 理论框架与研究设计

1.1 理论框架

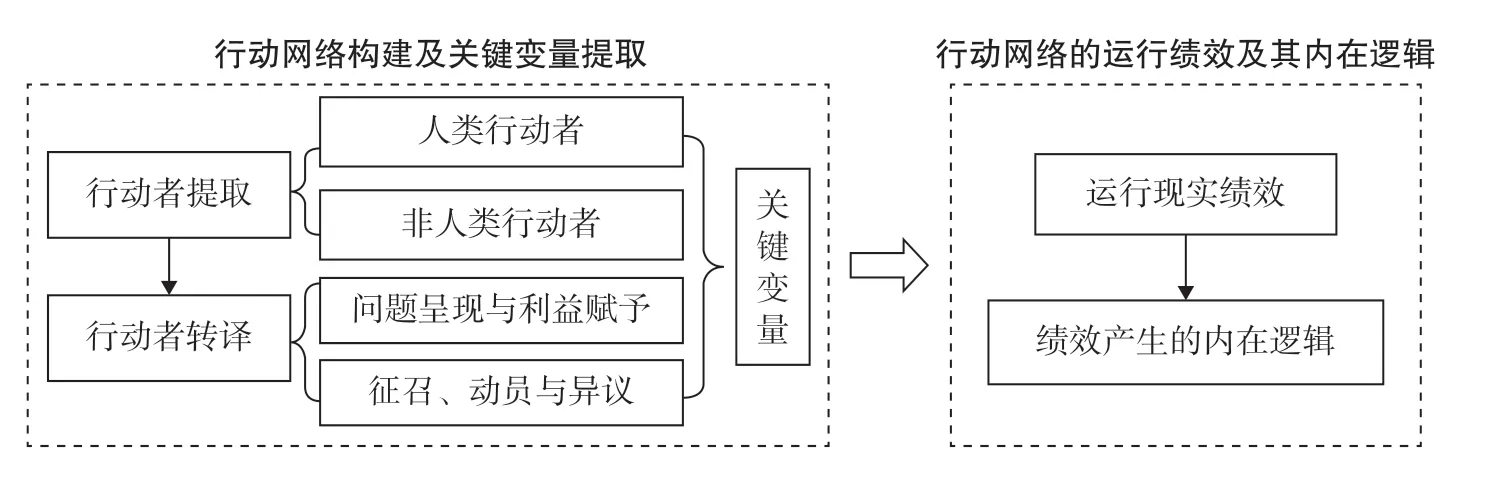

行动者网络理论由法国社会学家卡龙等学者于20世纪80年代提出。卡龙在其著作《转译社会学的基本要素:法国圣布鲁克湾的扇贝驯养和渔民》中,描述了一个由海洋学家、渔民、海扇贝、海湾等元素所构成的网络是如何建立起来[21],由此形成行动者网络理论基础框架。随后该理论不断完善,并被广泛应用于社会学、地理学等研究中。该理论认为一项活动由不同角色的行动者共同参与完成,各类行动者为实现在参与该活动所赋予的利益而发挥不同的作用功能,从而形成一个密不可分的网络[22]。行动者概念既包括人类行动者,又包括非人类行动者,两类主体处于平等重要地位。“转译”是行动者网络理论的核心概念,只有通过转译,行动者才能被组合成行动者网络。转译由5个环节构成:(1)问题呈现,各行动者呈现自己的利益问题,核心行动者提出实现各方利益的途径,即有效通行点;(2)利益赋予,核心行动者通过一定的利益赋予手段等说服其他行动者加盟,是各异质行动者之间建立起的一种协调机制;(3)征召,每一个行动者被赋予互相可以接受的任务;(4)动员,所有行动者为某一事物发展而行动起来,只有达到这个阶段,一个成功的行动者网络才算完成;(5)异议,行动者网络构建后各主体之间的争议与背离。

图1 研究框架Fig.1 The research framework

1.2 研究设计

1.2.1 案例介绍

中华里村是清远市佛冈县石角镇黄花片区下属的自然村,距离县政府30多千米。该村自然风光秀美,盛产红葱头、草地鹅等名优特产,但由于土地细碎分散,村庄经济较为落后。截至2012年底,共有耕地136亩,山林3 000多亩,总户数96户,人口529人,人均2分地,户均6块地。

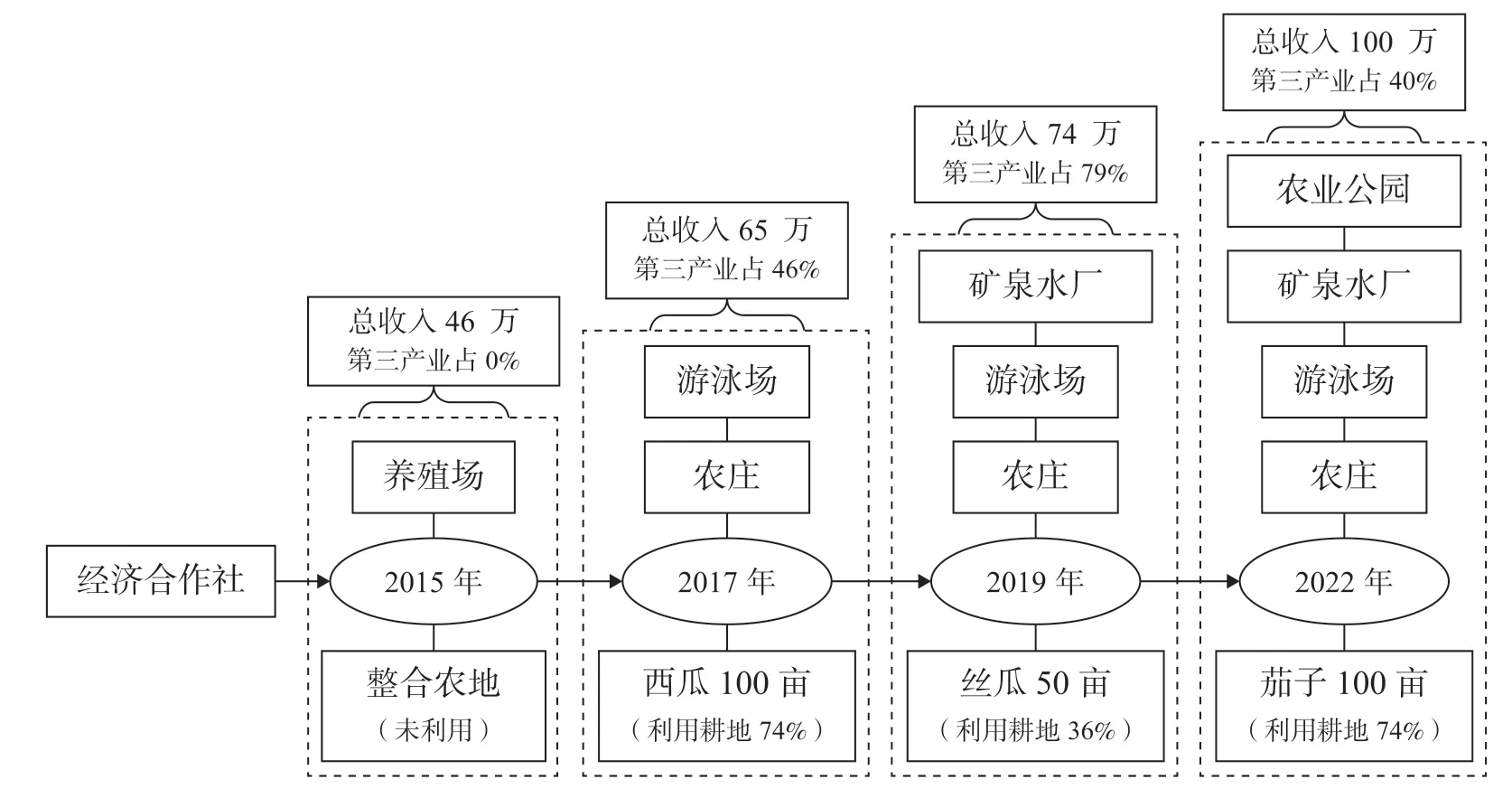

2013年中央一号文件提出5年内完成农村土地确权颁证,2014年清远市在全市范围内推开土地确权工作,针对土地细碎化严重的现状,清远市提出“先整合后确权”的口号。在此背景下,中华里村为落实土地确权任务,同时实现富起来的目标,以李庚原为理事长的理事会于2015年春节期间提出了“整合土地、整合资源、整体规划,一心为子孙后代”的农地整合方案,并形成“三步走”策略:第一步,村集体统一回收农地。2015年下半年,村民将全部土地整合后统一入股村经济合作社,交由村集体进行管理。第二步,确定股份及分红形式。合作社股份有两种形式,一种是阶段性的资金入股,占股份60%,每年按比例进行分红,15年后全部退还本金,此举实际上是将农户分散的资金集中起来,用以村庄前期建设投入。另一种是永久性的土地入股,占股份40%,按人口数量均分股份,当资金股退出后,土地股将成为唯一的股份形式,此举实际上是将农户分散的农地集中起来,用以发展村庄产业。股金分红方面,每年从集体收入中拿出60%用以资金股分红,40%用以土地股分红及村庄建设等。第三步,整合各项资源,发展村庄产业。2015—2022年期间,中华里村以农地整合为契机,对村庄内分散的人力、资金、水资源、旅游资源等各项资源进行整合,先后建立养殖场、农庄民宿、游泳池、矿泉水场、农业公园等。

该村通过农地整合实现了各项资源的化散为整,农业产业结构不断优化升级,村集体及农户收入大幅提高,村民人均纯收入由2014年整合前的3 000元/(人·年)增至2022年整合后的33 000元/(人·年)。

1.2.2 数据收集

课题组对中华里村农地整合案例的观察研究,时间跨度长达5年(2018年3月—2023年3月),期间先后3次深入中华里村进行驻村观察,主要观察的内容为:农地整合的实施背景、实施过程、主要问题、实施绩效、制度弹性、村庄建设成效等。并通过与中华里村的村民、村干部进行多轮的半结构化深度访谈、电话访谈等形式,获取最为直观、准确的一手数据和案例素材,其中农地整合行动的发起者、组织者、中华里村理事会理事长——李庚原,是课题组的重点访谈对象。

2 农地整合行动网络的建构及其关键变量

2.1 农地整合行动网络行动者提取

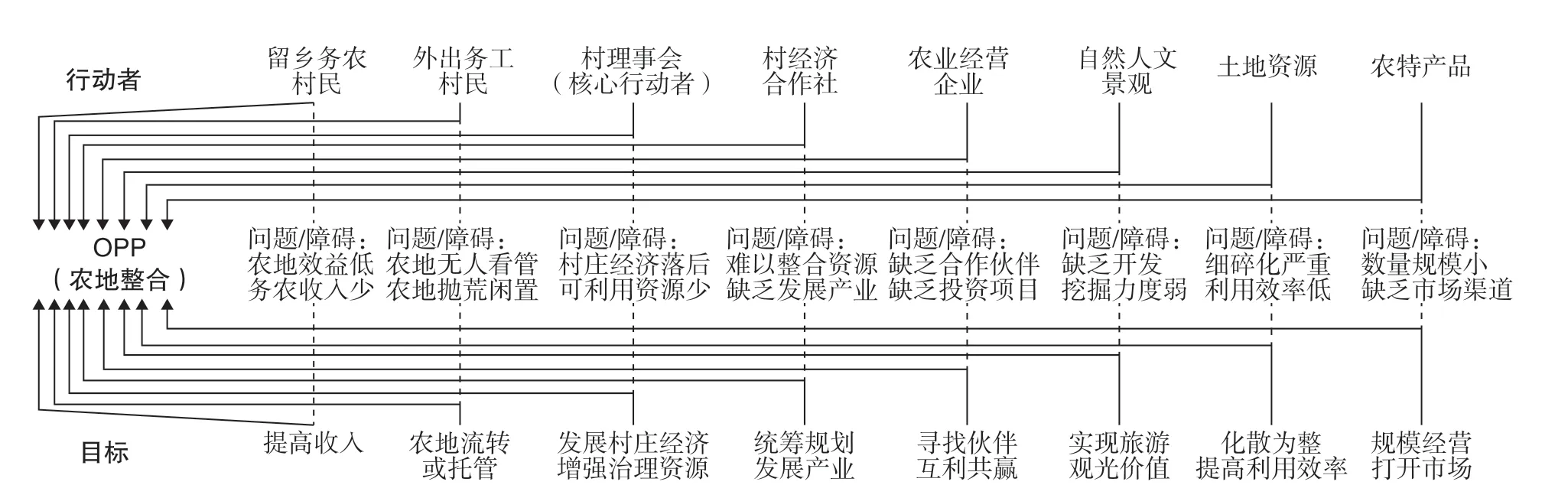

本文提取的行动者包括人类行动者和非人类行动者。中华里村农地整合的参与者,即行动者主要包括外出务工农户、留乡务农农户、村经济合作社、农业经营企业等人类行动者,以及中华里村良好的自然人文景观、土地资源、农特产品等非人类行动者(图2)。

GLP-1具有保护心血管系统的作用,并且这种作用于其抑制心肌细胞的凋亡有关。Bose等对大鼠离体心脏的缺血研究中,阐明了GLP-1在完整的大鼠离体心脏中具有对抗心肌梗死的作用,并指出其作用可能于激活多种激酶从而抑制心肌细胞的凋亡有关[11]。同时,也有研究显示GLP-1通过抑制其凋亡来减轻缺氧或复氧诱导的心肌细胞损伤,对心肌细胞产生一定的保护作用。

图2 中华里村农地整合行动网络的行动者与有效通行点Fig.2 Actors and effective nodes in agricultural land consolidation action network of Zhonghuali Village

在转译发生前,每个行动者面临的问题及其利益诉求一一呈现:对于留乡务农农户而言,农地细碎分散难以规模经营、农地利用效益低、务农收入少,因此务农农户希望提高土地产出效益,增加务农收入;对于外出务工农户而言,农地细碎导致流转难度大,但农地作为他们最后一道“保障线”又不愿将其退出,故只能将其抛荒,因此务工农户希望对农地进行流转或托管;中华里村理事会作为村民自治组织,面临村庄经济落后、可利用资源少等问题,村理事会希望发展村庄经济、增强自身治理资源;由于农地细碎化严重,利用效率低下,合作社难以统一规划和经营,想发展产业但又缺乏客观基础,外部的农业经营企业想投资项目,但又找不到合适的合作伙伴。因此,合作社希望统筹规划经营、发展产业,外部的农业经营企业希望寻找到合作伙伴、互利共赢;中华里村拥有众多自然人文景观,但均未得到开发利用,中华里村盛产红葱头等名优农特产品,但由于农地细碎且缺乏销售平台,农特产品数量少、规模小,市场渠道狭小。因此自然人文景观“希望”实现其观光旅游价值,土地资源“希望”化散为整、提高利用效率,农特产品“希望”规模生产、打开市场渠道。

各个行动者面临的利益问题及利益诉求由来已久,但始终找不到突破口。2014年在清远市提出的“先整合后确权”口号下,由经济能人、政治能人等村庄精英构成的理事会,敏锐地捕捉到了实现各主体利益的方法,提出通过农地整合的方式解决当下问题并实现全体行动者的目标意图,促进村庄的发展,即农地整合作为实现各方利益的途径,是行动网络的有效通行点(图2)。

2.2 农地整合行动网络行动者转译

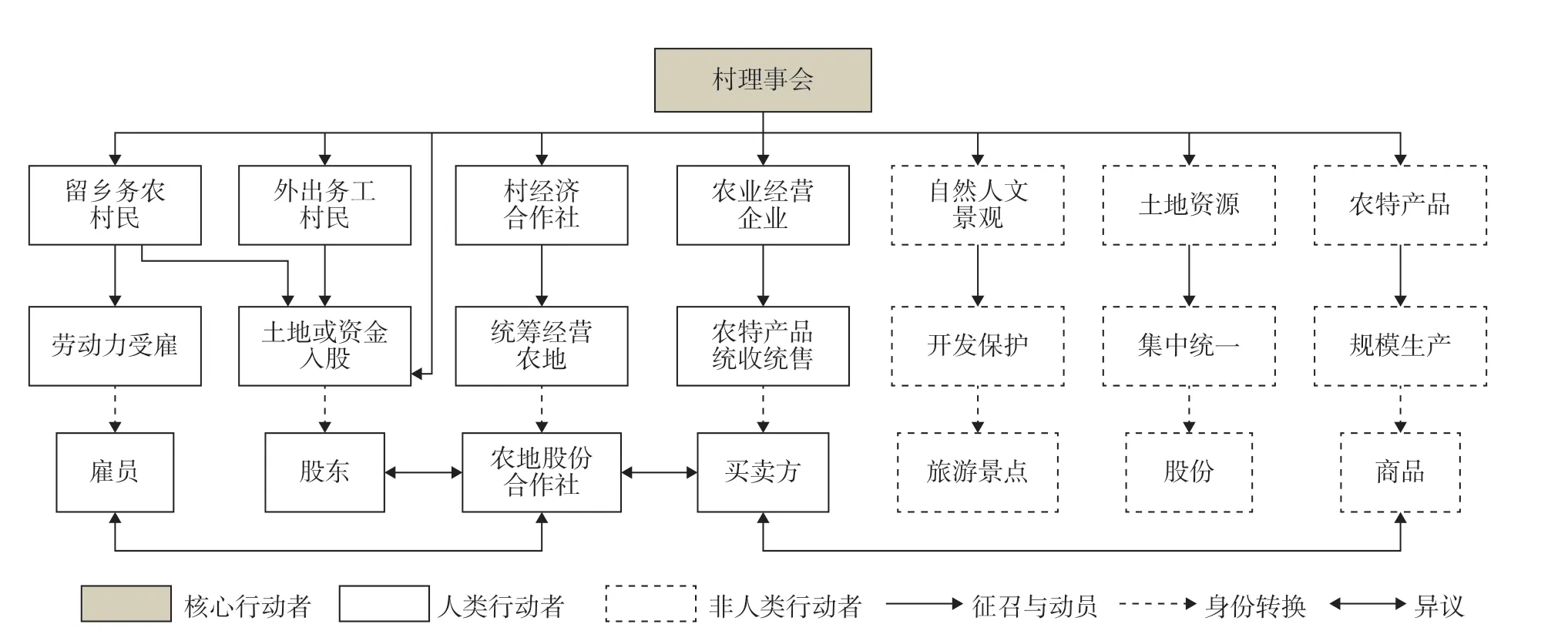

根据行动者网络理论,核心行动者提出网络内各个行动者实现各自利益的有效通行点(OPP)以后,通过问题呈现与利益赋予、征召与动员、异议等转译环节后,一个完整的行动网络得以初步构建(图3)。

图3 中华里村农地整合行动网络Fig.3 Agricultural land consolidation action network in Zhonghuali Village

首先是问题呈现与利益赋予。本文在行动者提取中已一并将问题呈现环节展开论述,即各方主体均面临不同的利益问题,而农地整合则是实现各方利益诉求的有效通行点。在利益赋予环节,核心行动者村民理事会通过一定的利益赋予手段,说服其他行动者加入到农地整合行动网络中:针对留乡务农以及外出务工农户,理事会提出他们将分散的农地、资金整合入股合作社后,每年均可参与股金分红。另外,合作社在每年的统筹经营中,将剩余的农地无偿连片委托给有意愿的农户进行自主耕种,农户自主种养的农特产品可以直接卖给合作社,并以100元/天的工资优先受雇于合作社;针对合作社,理事会提出股金分红等多项利益保障措施;针对农业经营企业,理事会提出由企业制定每年的种养计划,由合作社负责具体执行,并签订底价等协议,企业的销售价与收入底价的利润部分由企业占有。核心行动者通过以上利益赋予方式,将各行动主体纳入农地整合行动网络之中。

其次是征召与动员。在这一环节中,核心行动者理事会赋予已进入农地整合行动网络的各个行动者可以接受的任务,行动者角色发生转变:留乡务农与外出务工农户将分散的农地及资金入股后转换为股东,部分留乡务农农户还受雇于合作社成为工作人员;村经济合作社对农户的农地进行统筹经营并进行股金分红等,实际上已经转变为农地股份合作社;农业经营企业与合作社建立起合作关系,负责生产计划制定和市场销售等,扮演合作伙伴的角色;自然人文景观被开发成旅游景点,细碎分散的农地得以集聚连片后折价成农地股份,中华里村的农特产品由合作社规模经营成为高利润商品。各行动者被赋予可以接受的任务后开始行动起来,至此,农地整合行动网络完成初步构建。

最后是异议。中华里村农地整合网络的异议主要来自两方面:(1)股东与合作社的异议。中华里村起初按户口薄人数对土地股进行均分,随着人口增减等,股权资格确认成为最具争议性的问题,往后是否要根据原承包地面积区别化股份份额,也在进一步商讨中。(2)农业经营企业与合作社的异议。受市场波动以及各农业经营企业资质等影响,每年合作社在农产品种养计划制定等环节均会与农业经营企业进行讨价还价,若未能达至双方满意的方案时,合作社将重新寻找新的合作伙伴。另外,雇员也会针对工资问题与合作社存在异议等。异议的存在,使得农地整合行动网络不断做出调整,以确保及时解决各方异议,否则网络将面临瓦解的风险。行动者之间的异议主要围绕各自的利益展开,其实质为合作社主导下行动网络内各行动主体间分利秩序的调整。

2.3 农地整合行动网络构建中的关键变量

2.3.1 利益诉求的双重性

一是利益诉求的效率性。利益诉求是指一定的社会集体、组织或个体为获得自身在生存、发展和心理上的满足而对经济、地位和权力的诉求,利益诉求的效率性则是指在利益诉求过程中重视效率产出,强调利益的获得总量。破解农地细碎化、提高农地等各项资源的利用效率从而获取潜在利益,是中华里村农地整合行动网络构建的原动力。农地整合完成后,如果再连片发包给农户承包经营,虽然利用效率较整合前有所提高,但依然是小农经济形态,利益获取空间有限。为最大限度追逐利益,实现利益总量的持续增加,中华里村农地整合后采取农地入股形式,由合作社统筹经营,此举能够最大化农地利用效率和经济效益,遵循的是效率逻辑。即农户利益诉求的效率性,构成农地整合行动网络的原动力,同时形塑了网络的运行方式,并影响着网络的运行效率。

二是利益诉求的公平性。中国乡村“不患寡而患不均”的传统小农思想,催生了以“公平”为导向的乡村共识,农户在利益诉求中也会强调利益分配的公平性。中华里村农地整合行动网络同样受农户利益诉求公平性影响,主要表现为以下两方面:一是农地整合过程中,全体农户均分到面积相等的菜地,剩余的农地均全部入股后交由合作社统筹经营;二是农地整合后的股金分红中,根据农业户口和非农户口两大类型,在不同类型里均按人数进行股金平均分红,体现了“土地集体所有制”所包含的成员权“天赋均等”原则,遵循的是公平逻辑。农户利益诉求的公平性,减少了农地整合行动网络构建的阻碍,并增加了网络运行的平稳性。

2.3.2 乡村精英价值取向的双向性

一是乡村精英价值取向的利他性。乡村精英由经济能人、政治能人等构成,掌握着丰富的经济资源、社会资源。由于物质层面的满足,乡村精英精神层面的需求会高于其他普通农户,奉献精神强,在价值取向方面表现出强烈的利他性。课题组调研时乡村精英李庚原强调农地整合是“一心一意为家乡发展、为子孙后代考虑”。中华里村乡村精英在农地整合中发挥巨大作用:(1)通过开展各项活动,重塑村庄凝聚力,为农地整合的开展奠定村庄情感基础;(2)敏锐地觉察到各方主体困境,提出通过开展农地整合实现各方利益,是农地整合的主要发起者;(3)运用个人威望等进行动员和号召,是农地整合的主要组织者;(4)凭借丰富的市场经验,对整合后的农地进行统筹利用,是农地整合乡村产业发展的主要决策者。

二是乡村精英价值取向的利己性。乡村精英的价值取向也具备利己性。在组织成长初期,乡村精英会放弃部分个人利益带动成员共同发展,打破低水平均衡,但随着组织不断成长和成员从组织获益的持续增加、成员经济状况持续改善,乡村精英也会关注个人利益。中华里村农地整合完成后,乡村精英通过调整产业结构,挖掘农地整合行动网络的盈利点等,壮大村集体经济实力的同时,维护并提高自身的经济利益。另外,村庄精英的利己性,还体现在对名誉声望、社会政治地位的追求等方面。在村庄精英的带动下农地整合行动网络顺利构建,乡村精英获得村民的信任,并在合作社以及监事会中担任重要职位,其声望和社会政治地位持续巩固提升。处于管理角色的乡村精英会想方设法提高农地整合行动网络的运行效率,以此进一步获取潜在的经济利益及维护既得的声誉、社会地位等。

正如课题组调研时理事会成员所说的“带农民赚钱、不抢农民钱”,形象生动地阐释了乡村精英价值取向的双重性。乡村精英的利他性使得农地整合行动网络得以构建,其利己性则使得网络不断优化调整,朝着更高效率的方向演变。

2.3.3 村庄凝聚力的粘和性

村庄凝聚力指村庄场域内的成员为实现集体活动目标而实施团结协作的程度,它能够使农户的动机行为对集体目标任务呈现出依从性和服务性,在“共同责任利益意识”的作用下形成一种积极配合的士气状态,从而推进村庄事务建设。中华里村强大的村庄凝聚力在农地整合行动网络起着关键作用:一是在农地整合行动网络的构建中,农户参与热情普遍较高,村庄内形成了“我要整合”的士气状态,农地整合由乡村精英的个人意志上升至全村农户的共同意愿;二是在农地整合行动网络的运行中,农户将其视为全村共同利益,积极配合落实合作社的各项任务。村庄凝聚力在农地行动网络的构建阶段将全体农户聚拢其中,并在网络的后期运行中将已纳入网络的农户牢牢地吸引住,保障了网络构建及其运行的平稳性。

3 农地整合行动网络的运行绩效及其内在逻辑

3.1 中华里村农地整合行动网络的运行绩效

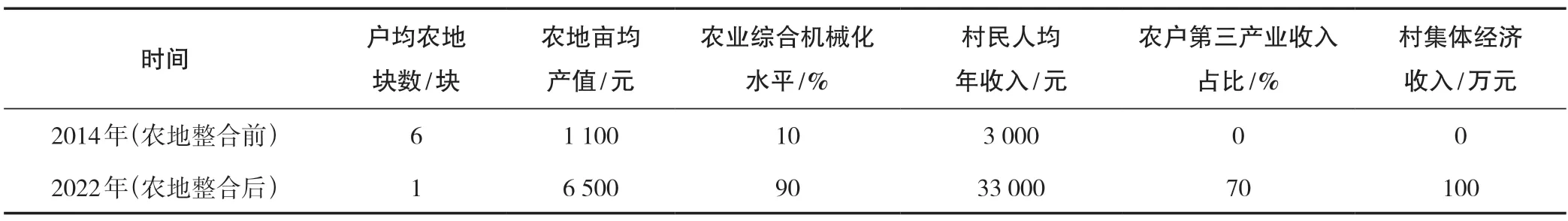

一是有效提升农地经济效益。2014年中华里村实施农地整合前,农地细碎化较为严重,户均农地块数6块,农业综合机械化水平不足10%,农地种植以玉米等粮食作物为主,产出效益低,亩均产值仅1 100元左右,农户收入水平低,村民人均年收入仅3 000元;2015年农地整合后,每户分到一块菜地,剩余的农地均全部入股后交由合作社统筹经营,集中连片的农地为农业机械化提供了条件。同时,中华里村以农地整合为契机,整合资金、人力等乡村其他分散的资源,发展乡村产业。截至2022年,实现了一户一田,农地亩均产值提升至6 500元,农业综合机械化水平提高至90%,村民受雇于农庄、矿泉水场等,并享受合作社股金分红,村民人均年收入增至33 000元,农户第三产业收入占比达70%,村集体经济收入由无到有。中华里村通过农地整合,有效解决了农地细碎化问题,实现了连片集中规模经营,提升了农业机械化水平,并催生出农庄等经济新业态,有效提升农地经济效益,持续提高农户和村集体收入水平(表1)。

表1 中华里村农地整合前后主要社会经济指标变化情况Tab.1 The changes in main socioeconomic indicators before and after agricultural land consolidation in Zhonghuali Village

二是促进三次产业融合发展。农村一二三产业的融合发展有助于推进城乡一体化发展、农业供给侧结构性改革、农民持续增收和新型农业经营体系构建。2014年中华里村未开展农地整合前,种植业占比高达100%,且商品率不足10%。农地整合行动网络构建后,合作社对农地进行适度规模经营,并对批量产出的红葱头、黄花柿等农产品进行初级加工,延伸农业产业链,增加附加值,第二产业初步建立。同时合作社还整合其他资源,通过开发、拓展和提升农业多种功能,赋予农业景观文化、旅游等价值,先后开办了农庄民宿、游泳池、矿泉水场、农业公园综合体等,大力发展乡村游等经济新业态,第三产业从无到有并蓬勃发展,农业产业结构由第一产业独大,逐渐升级为第三产业为主,三次产业融合发展。2019年,中华里村合作社第二第三产业的收入占比高达79%左右,2022年受新冠肺炎疫情影响,农庄、民宿等第三产业营业受到影响,但占比仍达40%。三次产业融合发展不仅使农业产业链增值的成果留在了中华里村,同时增加了农民增收就业机会(图4)。

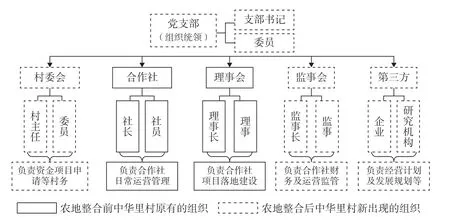

图4 中华里村农地整合行动网络中的集体产业Fig.4 The collective industries in agricultural land consolidation action network of Zhonghuali Village

三是构建乡村协同治理体系。2014年中华里村未开展农地整合前,村庄内的自治组织仅有村民理事会,村经济合作社也形同虚设。2015年农村综合改革和农地整合后,为便于充分发挥自治作用,村委会和党支部由黄花村下沉到中华里村,通过向政府申请村庄建设资金,为农地整合行动网络的持续运转注入来自政府等外界的资金、政策支持,并保证其在党的统领下正确运行。同时为便于对整合后的农地进行统筹经营及监督管理等,合作社正式运转,并成立了监事会。另外,为了提高农地整合行动网络的市场化和运行效率,中华里村引入农业经营企业参与产业发展中。特别值得一提的是,中华里村由凋敝至复兴的巨大转变,还吸引了研究机构等社会团体参与到其治理体系中。由此,中华里村以农地整合为契机,初步构建起了包含政府、村民理事会、村民、企业等多元主体在内的协同治理体系,各治理主体间通过协调合作、合理分工,形成相互协调、共同作用的治理结构。而完善的治理体系也保障了网络内党务建设、行政办理、经济发展、项目落地、运营监管等各方面工作的有序运行,促进了中华里村社会经济多方面的善治和可持续发展(图5)。

图5 中华里村农地整合行动网络内的协同治理体系Fig.5 The collaborative governance system within agricultural land consolidation action network of Zhonghuali Village

3.2 中华里村农地整合行动网络运行绩效的内在逻辑

首先是对外采取市场化运行模式。2014年未开展农地整合前,严重细碎分散的农地格局,形塑了中华里村自给自足的小农经济形态,效率低、规模小、分布散、成本高。2015年中华里村农地整合行动网络构建后,打破了封闭的自给自足的小农经济形态,对外采取市场化运行模式:一是将分散零散的农地整合成连片实行规模经营,增强对外议价能力及博弈能力,获取规模效益;二是依靠市场化的新型农业主体——股份合作社,对农地、旅游资源、人力等各项乡村资源进行整合后高效统筹经营;三是与城市建立起良性互动格局,中华里村根据农业市场需求制定种养计划,将农副产品转换成高利润商品,根据城里人对健康的追求、对乡村的向往,将自然人文景观转换为旅游景点和民宿,获取商业利润。理论和实践均证明,市场配置资源是最有效率的形式,中华里村农地整合行动网络的构建,打破封闭的小农格局,引入市场规律,对接市场经济,遵循效率导向,最终将乡村产业的蛋糕做大。

其次是对内实施多元主体分享经营控制权和村集体主导收益分配权的权利设置。市场化运行模式是中华里村农地整合行动网络内各项资源得以优化配置的基础,而多元主体分享经营控制权则保证了市场化运行效率:农地整合行动网络运行过程中,农业经营企业、合作社、监事会、村委会、理事会等分别享有经营计划权、经营管理权、经营监管权、项目申请权、项目建设权等,从而实现不完全合约下的最优经营控制权配置,进而形成协同治理体系,保证乡村产业蛋糕能够持续做大。蛋糕做大以后,中华里村集体主导收益分配权的设置则有效解决了“如何分蛋糕”的难题,保障了市场化运行后所产生利益的合理分配:我国实行家庭联产承包责任制后,农户成为独立的经营层次,与此相对应,村集体收益分配权缺失,积累能力弱化,统筹能力降低,导致乡村整体利益与局部利益、近期利益与长远利益得不到有效统一。中华里村农地整合行动网络中,由村集体主导收益分配权,村集体每年拿出20%的土地股金用于村庄建设、公益事业以及困难户的扶持和帮助,增强村集体“经营村庄”的治理能力,80%的土地股金按人口均分给全体农户,照顾了弱势群体,兼顾了集体和个体利益,实现公平与效率的统一。

土地是做大乡村产业这块蛋糕的重要原材料,市场化运行模式是做大蛋糕的基础前提,多元主体分享经营控制权所形成的协同治理体系是持续做大蛋糕的关键,村集体主导收益分配权则是合理分配蛋糕的有效方式,由此共同构成中华里村农地整合行动网络运行绩效的内在逻辑,符合乡村经济基本发展规律,具有较强的普遍性和推广性。

4 结论与启示

本文引入行动者网络理论对中华里村农地整合进行分析,研究发现:(1)农地整合是实现乡村多元主体多样化利益诉求的有效通行点,村民理事会作为核心行动者,通过问题呈现与利益赋予、征召与动员、异议等转译环节,将其他行动者吸纳入农地整合行动网络中,乡村社会分散的土地、资金、人力等生产要素随之得以集聚,化散为整。(2)利益诉求、乡村精英、村庄凝聚力作为农地整合行动网络的三大关键变量,强烈影响着网络构建及其运行的方向性、效率性、公平性和稳定性。(3)农地整合行动网络对外采取市场化运行模式,对内实施多元主体分享经营控制权和村集体主导收益分配权的权利设置,实现了效率与公平、集体与个体的多重兼顾,形成其运行绩效内在逻辑。(4)以实现农业生产要素优化配置为逻辑起点、以乡村自治力量为实施主体的农地整合,兼具“经济”与“治理”双重属性,能够系统构建产业、组织、人才等多重系统的耦合格局,从而全面助推乡村振兴。

基于本文的研究结论,得出如下政策启示:(1)坚持并强化集体土地所有权权能,强化集体经济组织整合产权及统一经营能力,突出集体“统”的功能,发挥农户“分”的作用。(2)积极总结推广“小田并大田”“连片耕种”等农地整合经验,充分利用“解决承包地细碎化试点工作”的契机,因地制宜探索承包农户按户连片经营的自种区、新型农业经营主体集中连片经营的租种区等方式,稳步推进农地整合。(3)增强乡村各自治主体的自治力量,重视现代乡贤在村务建设中的作用,但乡贤作用的发挥应在党组织的引领和指导下进行,避免“精英俘获”效应。(4)应在整合农地的基础上,对村庄分散的人力、资金等各项资源进行整合,探索符合地方实际的农地利用模式,多元化发展村庄产业,将乡村产业结构由“一产独大”转向“一二三产携头并进”,实现乡村农业产业结构的优化升级。(5)将农地整合与当前的农村土地制度改革、高标准农田建设等相结合,保障承包权的同时适当弱化农户对特定地块的承包权,在放活经营权的基础上实现集中连片耕作。探索实施“先整合后流转”“承包权不动,经营权连片”等。同时,在高标准农田建设、土地整治中稳步推进权属调整,可将权属整合后的高标准农田建设优先纳入粮食生产功能区、重要农产品生产保护区等。

需要说明的是,囿于数据材料可得性,本文仍然存在诸多不足之处有待后续优化,如未能对不同地貌条件、不同经济发展程度的农地整合行动进行多案例比较分析等,这也是下一步研究探索的方向。