全域土地综合整治助力乡村空心化治理的作用机制探析:基于乡村功能演化视角

2024-01-17应苏辰金晓斌罗秀丽梁坤宇周寅康

应苏辰,金晓斌,3,罗秀丽,祁 曌,梁坤宇,周寅康,3

(1.南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023;2.自然资源部海岸带开发与保护重点实验室,江苏 南京 210023;3.江苏省土地开发整理技术工程中心,江苏 南京 210023)

20世纪90年代起,快速城镇化与工业化推动了乡村生产要素流动,支撑了城镇地域发展[1],但也导致了乡村人口流失、空间废弃、产业溃缩等问题[2],阻碍了城乡融合进程。空心化作为普遍的空间发展障碍,是乡村土地、资金、设施等资源错配与功能退化问题[3-4]。有研究表明,近20年来中国东、中、西部乡村空心化水平分别上升了5.03%、8.38%、7.66%,并呈现快速增长趋势[5],妥善治理空心化问题已成为乡村振兴面临的严峻挑战。土地整治主要通过农地和建设用地整理实现用地潜力挖掘,为乡村发展提供空间保障,是空心化治理的途径之一[6]。全域土地综合整治(以下简称全域整治)作为土地整治的新类型,面向部分村庄或乡镇全域开展农用地、建设用地、生态用地、文化用地等整治,实现产业融合、生态保护、历史传承等多元目标[7],被认为是综合解决乡村生产、生活及生态障碍的有效路径[8]。随着农业、工业、后工业等社会更迭,城镇居民对于乡村农业和生态的消费需求愈发强烈[9],加之空间、组织和经济重构,促使了乡村由生产功能向深加工、景观、游憩等多功能分化,特色乡村逐渐从同质化乡村中脱颖而出[10]。“十四五”规划提出,要充分挖掘农业功能及乡村价值。乡村功能演化既是城乡融合的演进规律,也是农业农村现代化的必然要求[11]。在功能演化过程中,部分乡村发展理念和路径均发生了系统性转变[12],但面向多维空心化问题,以专项目标引导、单一功能提升、整治工程介入的传统治理路径,已呈现较大的不适用性[13],亟待利用全域整治“全域全要素”资源优化配置的优势,探索空心化治理的机制。

乡村功能演化起源于西方乡村多功能研究,是基于社会转型背景,对乡村功能变化规律的探讨[14-15]。已有研究多关注乡村功能演化的内涵界定[4,16]、过程刻画[17-18]、驱动机制[19-20]等,认为多涉及生产、生活、生态功能的分化、冲突及协调阶段,最终呈现多功能的高水平协同[21],为探讨乡村多元发展路径提供了方向[22]。全域整治多结合乡村振兴、村庄规划、生态修复等视角开展理论解析[7,23]、模式分析[24]、路径探索[25]等研究。当前乡村空心化研究围绕内涵解析、形成机制、评价测度、治理机制等取得了丰富认知。(1)空心化内涵多从空间、人口和综合视角解析,其中空间以乡村外围无序建新和内部停滞废弃的用地特征界定[3];人口以乡村人口流出和结构失衡界定[26];空间、人口、经济等综合界定也较为常见[27]。(2)乡村空心化是多类因素综合作用结果,既有研究多基于定量模型[28]和质性分析[29]解析其形成机制,探讨了自然、社会、制度、区位等因子的作用关系。资源环境是空心化的前提,乡村内部的人居条件恶化和资源利用低效,迫使村民前往交通便利、自然宜居、资源充裕的地域发展[30];经济社会是空心化的推力,城镇化加速了乡村产业与人口非农化进程,造成耕地撂荒与宅基地废弃[31];制度政策是空心化的障碍,城乡二元体制引发了户籍、土地管理、公共服务等制度差异,驱使农民非农化迁移,导致了宅基地流转困难与城乡土地市场分割,规划滞后也造成了乡村空心化难以及时解决[32]。(3)空心化评价测度多基于“基础设施—能源消费—资源特征”[33]“住宅—用地—收入”[34]“土地—人口—经济”[35]等维度构建体系,也有研究采用废弃宅基地占比或人口减幅等指标衡量空心化[36]。(4)空心化治理逻辑多围绕人口、土地、资金、产业、政策等维度探讨,如保障社会福利、适度合村并居、推动社会资本治理、农业产业链延长、宅基地退出与土地流转等制度创新[37]。研究多从土地整治[38]、乡村规划[39]、社区建设[40]等视角切入,围绕乡村转型阶段[41]、空心村类型[42]、空心化程度[35]等制定差异化治理模式。

学界围绕乡村空心化的理论、方法和治理已有较为丰富的研究基础,但全域整治作为优化配置用地资源的新手段,目前少有研究探讨其治理乡村空心化的机理,且面向乡村功能演化的多样化趋势,空心化治理路径也有待创新。本文拟基于乡村功能演化视角,探讨全域整治助力乡村空心化治理的机制,以宿迁市蔷薇村为例开展实证研究,明确全域整治的介入路径并提供经验借鉴。

1 理论解析

1.1 乡村功能演化与空心化治理的趋势

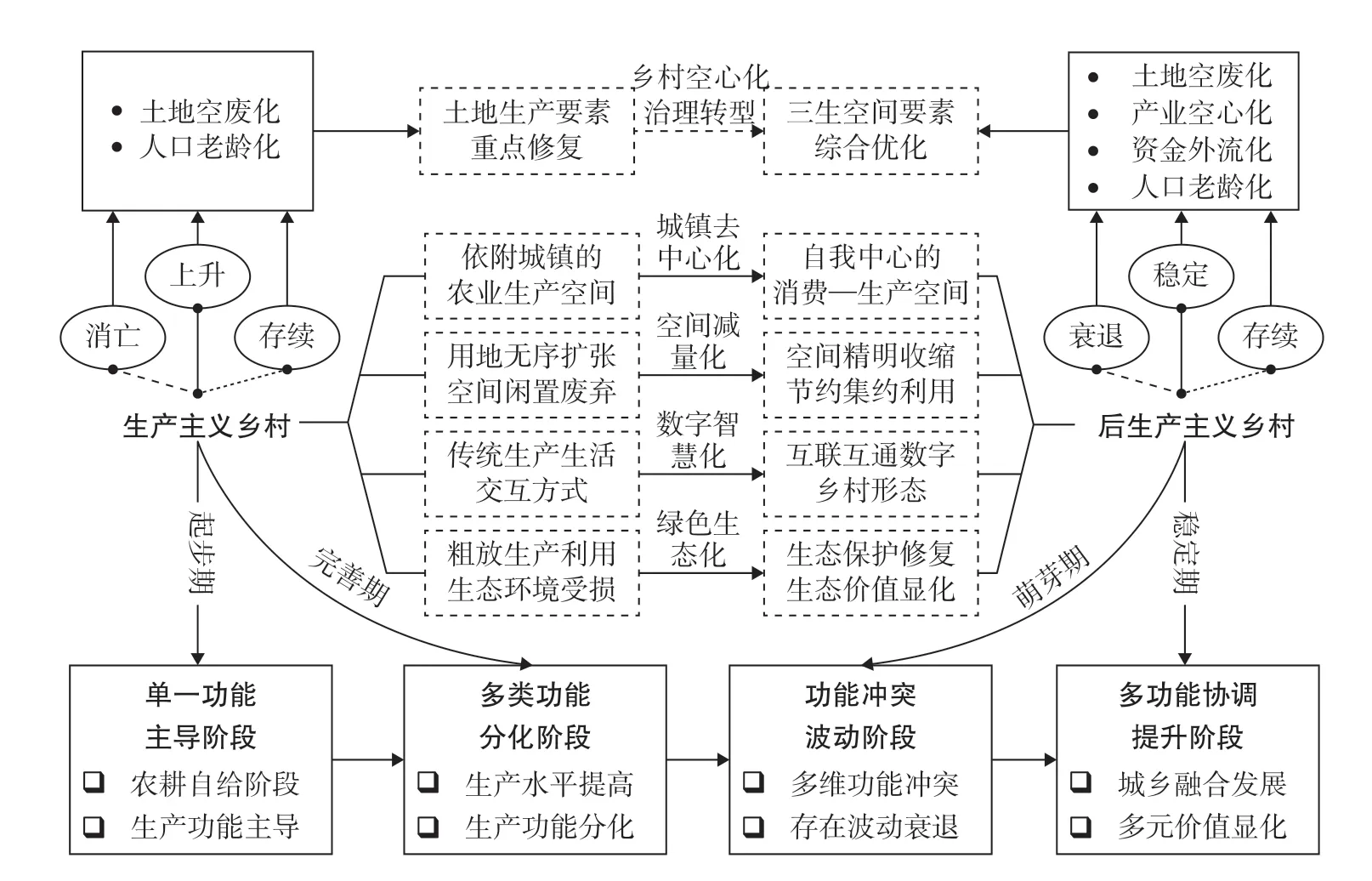

基于乡村多功能角度[4,10,43],乡村功能演化经历了主导、分化、冲突/波动、协调阶段(图1)。(1)单一功能主导阶段:新中国成立以来,我国乡村长期处于农耕自给状态,农业生产水平一般但占据主导地位,城乡差距不显著。(2)多类功能分化阶段:改革开放以来,工业提速发展,乡村生产力提高,作坊工业兴起但类型单一、附加值低,生活设施逐步建设,乡村人口非农化转移兴起,空心化问题逐步出现。(3)功能冲突/波动阶段:20世纪90年代起,快速城镇化、工业化提高了农业规模生产水平,但也造成各类生态问题,乡村基础设施、公共服务、技术供给等处于薄弱状态,多维功能冲突并呈现波动,部分乡村发展受阻或衰退,空心化问题较为突出。(4)多功能协调提升阶段:乡村振兴提出以来,城乡融合趋势和人民多元需求促使乡村农耕休闲、乡土文化、生态屏障等功能被重视,农业产业链延长、农民返乡和乡村绅士化等为价值显化提供动力,部分发达地区乡村多功能协调向好。

图1 乡村功能演化与空心化治理的趋势Fig.1 Trend of rural-function evolution and rural hollowing governance

生产主义与后生产主义是西方针对乡村转型路径的反思[44-45],也是乡村功能演进的重要阶段。生产主义乡村对应功能主导和分化阶段,注重集约化、集中化和专业化的农业生产[45]。后生产主义乡村对应功能冲突/波动和多功能协调阶段,兼顾农业生产、社会文化和生态保护。功能演化影响了乡村类型的转变,生产主义乡村可能因空心化而消亡,或通过治理而存续生产功能,或强化综合功能至后生产主义阶段;后生产主义乡村可能因空心化而衰退,或通过治理而存续多功能波动状态,或上升至多功能协调阶段。乡村功能演化具备以下特征:(1)城镇去中心化。乡村逐步转向以自我中心的“消费—生产”复合空间,外来消费和生产行为共存。(2)空间减量化。面对乡村无序扩张和分布零散的现状,适度收缩与节约集约用地,已成为乡村低效空间要素重组的必然趋势。(3)数字智慧化。乡村经济社会空间的数字化与智慧化转型,创新了产业业态、治理模式、交互方式等。(4)绿色生态化。环境友好型理念显化了乡村生态价值并促进保护良性循环。

空心化是城镇扩张和乡村衰退所引发的乡村经济、社会和生态功能退化过程。从生产主义到后生产主义乡村,其所面临空心化问题愈发复杂,由土地和人口空心化向多维空心化转型,包括土地空废化、产业空心化、资金外流化和人口老龄化,其显性表征包括人口流失与结构失衡、房屋建新与宅基地废弃并存、农田弃耕撂荒等,隐性表征包括环境恶化与设施薄弱、产业荒废与资金外流、历史文化保护缺位等。亟待围绕人口、土地、资金和产业,探索从生产要素重点修复向“生产—生活—生态”要素综合优化的乡村空心化治理转型。

1.2 土地整治治理乡村空心化的逻辑转变

长期以来,土地整治被认为是治理乡村空心化的有效途径[27,30,46]。传统土地整治多围绕因高强度生产活动而引发的空心化问题开展专项建设,如农用地整理通过平整和复垦挖掘后备耕地资源,强化农业生产能力;建设用地整理以腾退废弃宅基地获取流转指标,服务于城镇建设,改善村民居住条件;废弃矿山和土壤治理修复乡村生态环境。传统土地整治的范围有限、目标单一、手段雷同,以“问题导向—工程建设”逻辑优化单类要素,难以根治日益复杂的空心化问题并适应乡村功能演化要求。

全域整治较传统土地整治具有以下优势:(1)整治对象较全面,涉及农用地、建设用地、生态用地、历史文化用地等,可涵盖各类空心化问题;(2)整治目标具有多元性,能较好满足乡村发展诉求和功能演化趋势,避免千村一面,探索差异治理模式;(3)整治手段涵盖政策制度、规划设计、工程技术等方面,可兼顾系统保护和综合治理,解决空心化手段更为丰富;(4)利益主体多样,传统整治多为政府主导、农民受益,全域整治涉及政府、企业、村民、村集体、经营大户、管护主体等利益相关者,决定了全域整治不仅是简单的工程管理,更是复杂的乡村治理过程;(5)运作机制灵活,全域整治资金渠道多元,涉及财政奖励资金、债权资金、股权资金、指标资金、运作收益等,鼓励金融机构和社会资本参与整治,以市场化运作机制调动积极性,确保空心化治理的成效。全域整治既保留了传统土地整治的功能,也基于“规划导向—综合治理”逻辑,围绕乡村规划愿景及功能演化诉求,梳理空心化问题和用地布局障碍,统筹全要素开展农用地整理、建设用地整理、生态保护修复、历史文化保护等,盘活资源要素,更适用于乡村价值多元提升。

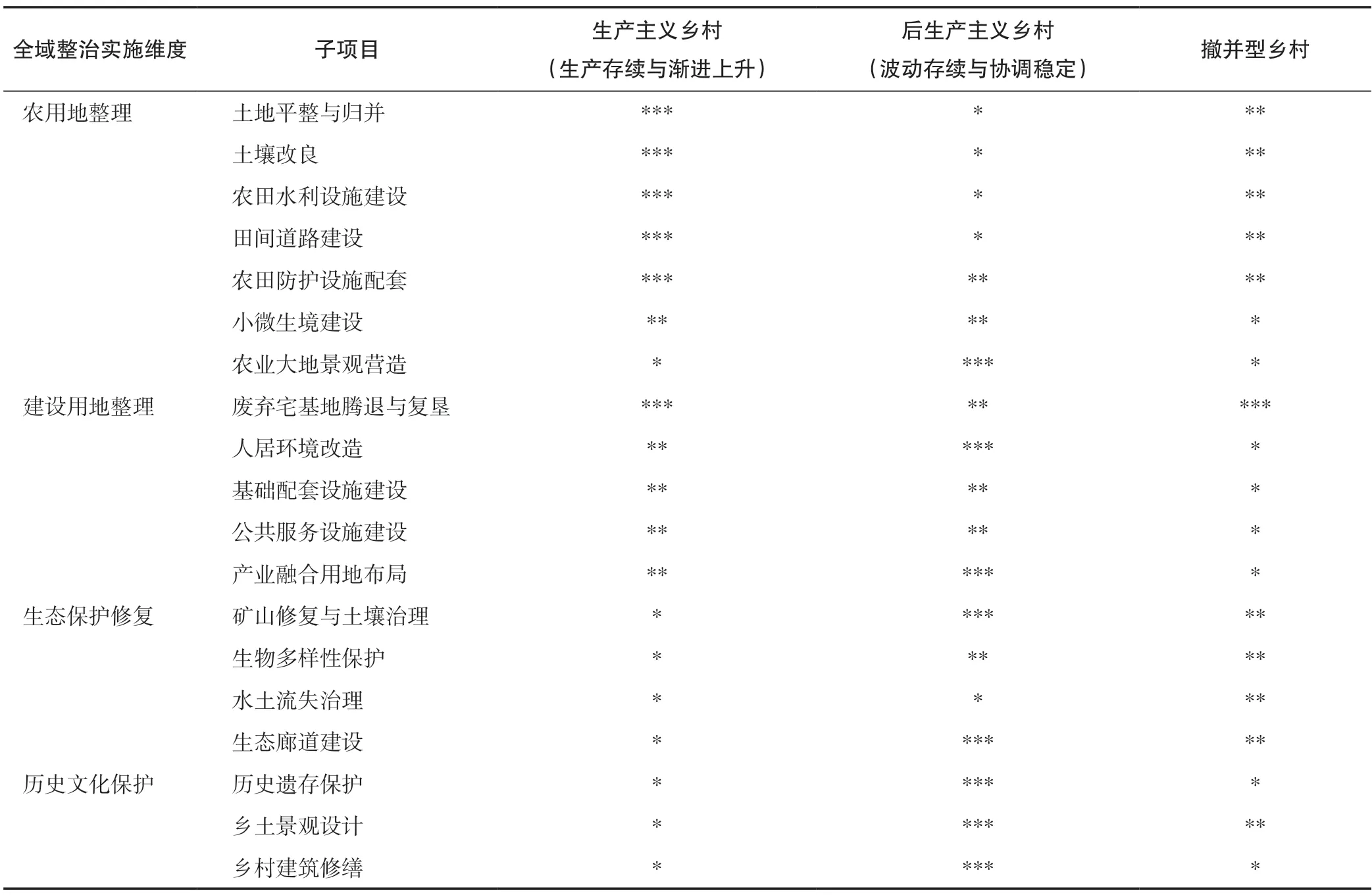

全域整治作为资源优化配置工具具有较强通用性,面向生产主义(生产存续与渐进上升)、后生产主义(波动存续与协调稳定)、撤并型(生产主义与后生产主义)等不同乡村治理也具有类型差异性(表1)。全域整治介入生产主义乡村治理,侧重于生产功能强化,通过重点挖掘复垦潜力、改善土壤质量、完善田间设施等提升耕地产能;介入后生产主义乡村治理,侧重于“三生”功能提升,通过协同打造乡村景观、完善设施配套、修复生态环境、活化历史资源等促进产业融合,满足多元消费需求;介入撤并类乡村治理,侧重生产和生态功能恢复,通过土地复垦、生态修复等挖掘流转指标,保存农业生产功能,修复乡村生态环境。

表1 不同类型乡村空心化的全域整治重点Tab.1 Key points for comprehensive land consolidation of different types of rural hollowing

1.3 全域整治助力后生产主义乡村空心化治理的机制

乡村功能演化的核心是多元功能转变,鉴于传统生产主义乡村的空心化治理已有较为详细研究[47],拟针对后生产主义趋势,探讨复杂目标导向下全域整治助力空心化治理的机制,为乡村价值显化提供理论基础。

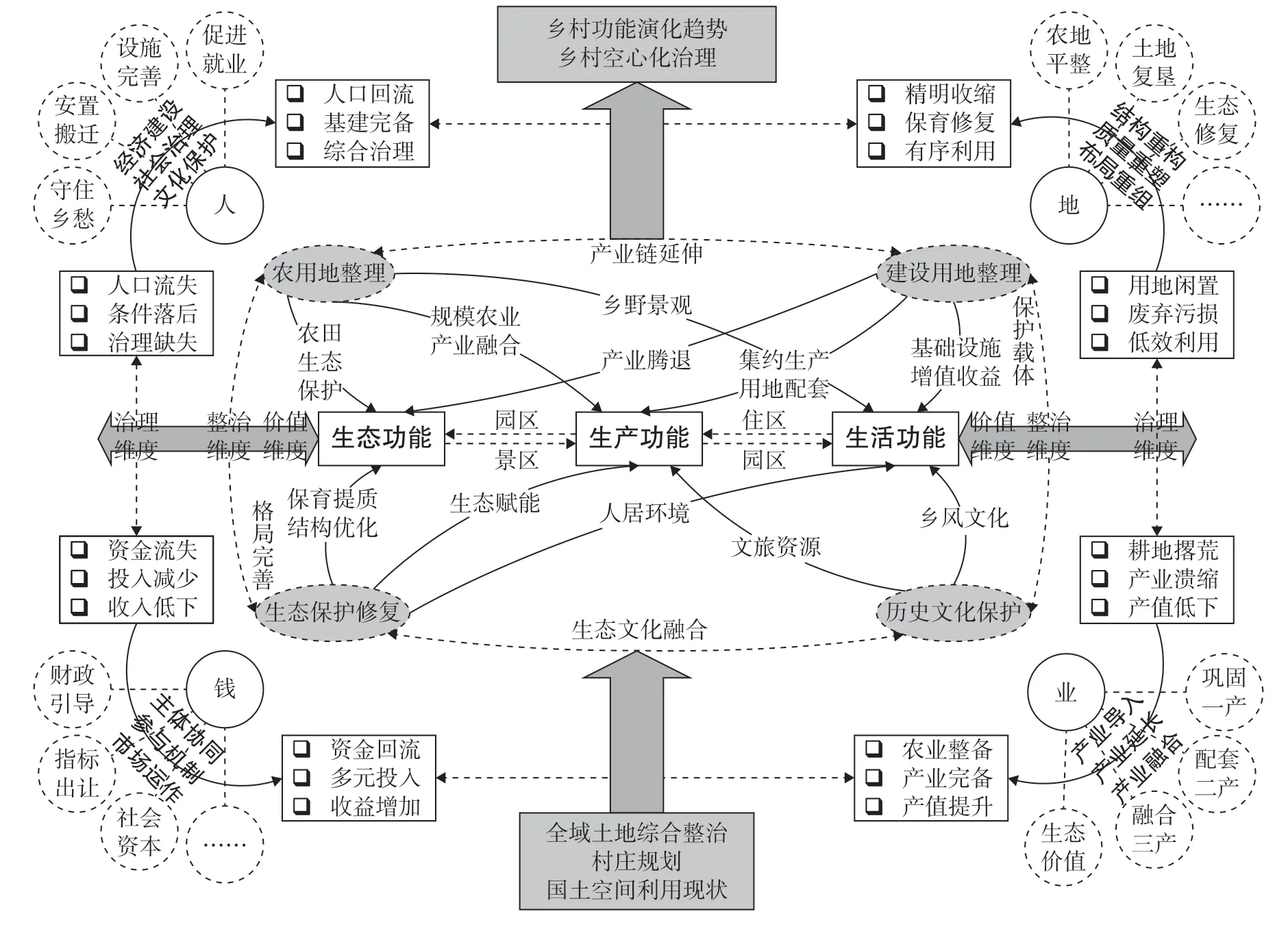

村庄规划是空间布局与用途管制的重要依据,结合生产融合、生活宜居、生态增值等后生产主义理念,统筹土地利用、产业结构、人居环境、基础设施、文化景观等目标,确立乡村开发格局。全域整治借助用地优化配置、政策支持、工程建设、资金机制等途径,解决空心化问题。(1)全域整治以地为基,促进乡村用地的结构重构、质量重塑、布局重组,提高用地的利用效率与协调水平,保障产业空心化、资金外流化和人口老龄化治理。如农用地整理通过土地平整归并、土壤改良、田间设施配套等,提高规模化种植水平、改善土壤质量及保障农业设施;建设用地整理通过整理宅基地及低效用地,实现建设用地集约利用,保障耕地占补平衡;生态保护修复通过矿山与土壤修复、水土流失治理、生态廊道建设等,维护生态质量并完善网络结构;历史文化保护通过遗存保护、建筑修缮、景观设计等维护乡村空间肌理与风貌。(2)全域整治以业为重,促进乡村产业复苏,支持产业融合发展,挖掘多种生产价值,激活内生动力。产业空心化治理应巩固一产、配套二产、融合三产。如基于农用地整理提高农业生产水平,用好建设用地腾退空间指标,配套农产品初加工用地,并留白乡村旅游、游憩休闲等服务业用地,促进生态价值转换,挖掘乡土历史资源潜力。(3)全域整治以人为本,以产业促就业,优化人居环境与设施配套,保护乡村历史文化,提高社会治理能力,吸引人口回流,减缓乡村人口老龄化。全域整治强化村民和村集体地位,开展土地流转经营,或推进集体经营性建设用地入市,围绕产业布局提供就业岗位;遵循村民意愿开展住房改造或异地安置,完善基础设施与公共服务配套,以历史文化保护推动乡土风貌保护和文脉传承。(4)全域整治以钱为源,协同政府、企业、村民、村集体、经营大户、管护主体等利益相关者,以财政资金引导、指标出让收益、社会资本投入、产业运作收益、集体经济入股等渠道促进资金流入,保障前期预算、中期建设、后期管护、利用收益等阶段的投入与产出平衡,实现乡村资金外流化的治理。

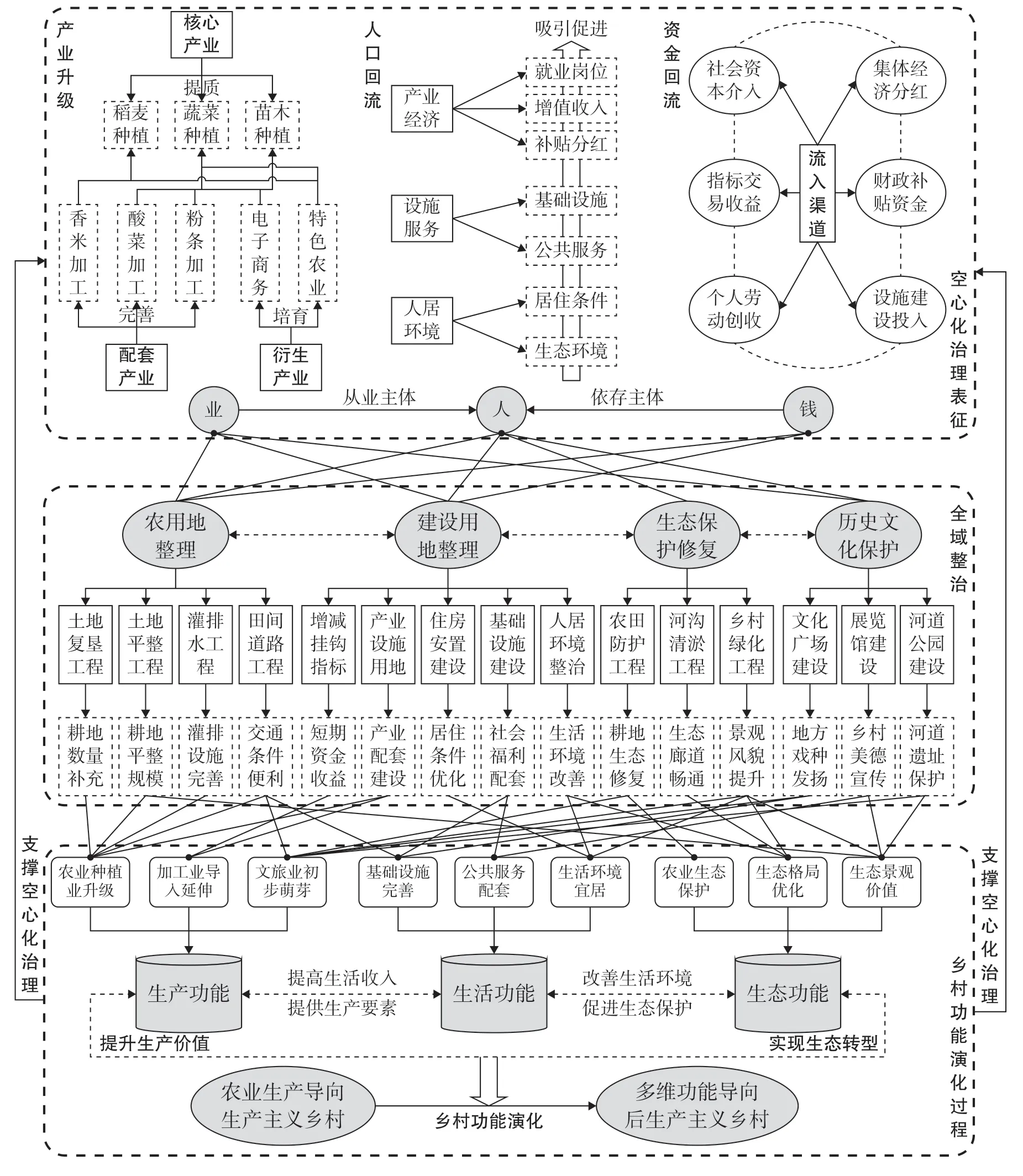

综上,全域整治运用4类整治手段,腾整出适宜的产业立地、居住便利、生态宜居等乡村基底,融合支持政策和资金机制,治理多维空心化问题,并促进生产、生活、生态功能水平提升,融产于住、融产于境、借境助产,实现“园区、景区、住区”融合的乡村功能演化愿景。(1)围绕规模农业、集约加工、文旅禀赋、生态增值等,提高生产水平,促进产业升级、赋能和融合发展。(2)围绕就地改造/异地安置、基础设施建设、人居环境改造等,从住得好、配套全、环境美、乡风浓等方面提高生活质量;围绕指标交易收益、集体经济分红、土地流转收益、就业收益等提高生活收入。(3)围绕农田生态保护、生态廊道修复、面源污染治理、生态价值转化等,促进乡村生态环境保育和生态资源资产化(图2)。

图2 全域整治助力后生产主义乡村空心化治理的机制框架Fig.2 Framework of comprehensive land consolidation supporting the governance of post-productivism rural hollowing

2 实证研究

2.1 案例地概况与数据来源

沭阳县蔷薇村地处宿迁市与连云港市交界的蔷薇河畔,整体地势平坦、水网密布,拥有悠久的稻麦轮作和蔬菜种植历史。蔷薇村总面积659.43 hm2,其中农用地465.60 hm2,占村域面积约70%以上,水田分布广泛(86.71%),耕地平均斑块面积为1.89 hm2;建设用地106.10 hm2,人均宅基地面积104.10 m2/人,公共服务用地仅0.54 hm2;未利用地87.73 hm2。蔷薇村共有农户815户、村民4 488人(2019年),因农业收入低下、人居环境较差、服务配套落后,村内约有60%的适龄劳动力外出务工,村域存在较为严峻的人口流失、耕地撂荒、农房空废、产业溃缩、基础设施欠缺等空心化现象,是典型的空心村,亟待通过全域整治统筹解决上述问题。

沭阳县蔷薇村整治项目是江苏省级投资的土地综合整治试点,整治范围为蔷薇村全域,涉及农用地、建设用地、生态用地等要素,于2019年开工,2022年底完成建设并通过验收。该项目继承了江苏土地整治“万顷良田”和“土地整治+”建设经验,在整治范围、方案设计、建设内容、实施机制等维度体现了全域整治的基本内涵和功能特点,作为全域整治实证案例具备典型性。目前,村内构建了“稻麦—上海青—苗木”种植的第一产业体系、“香米—酸菜—粉条”加工的第二产业体系、电商销售和乡村旅游的第三产业雏形;以农房整治、公共空间治理、基础设施布置等优化了人居环境,并结合农田整治、河道治理、乡村绿化等擦亮了“生态蔷薇”招牌,吸引了部分劳动力回村发展。综上,蔷薇村作为苏北水乡传统农业村,具备产业融合、生活改善、生态修复等乡村功能演化趋势,空心化治理成效较为显著。

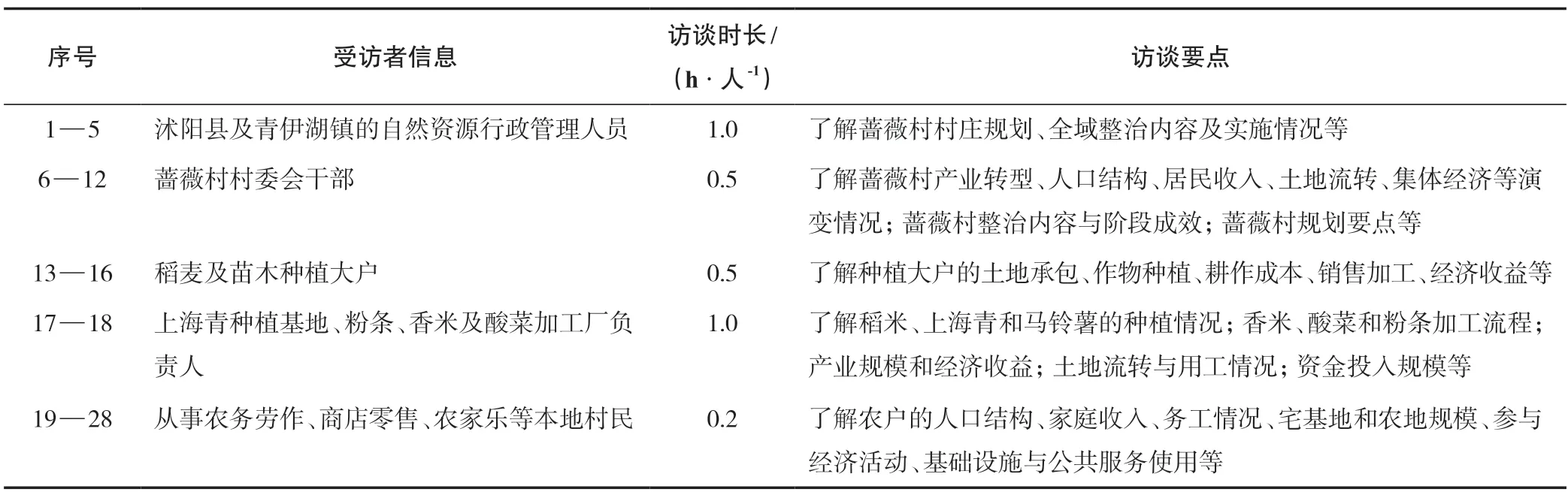

为深入了解乡村历史及现状、整治措施和治理成效,课题组分别于2022年12月和2023年4月开展实地调研并获取数据资料,对地方行政管理人员(5人)、村委会干部(7人)、种植大户(4人)、创业能人(2人)、本地村民(10人)等系统开展半结构式访谈[48](表2)。后文分析主要依据调研访谈记录、实地踏勘经验、整治设计方案和竣工验收材料。

表2 访谈概况与内容要点Tab.2 Interview overview and key points

2.2 全域整治助力蔷薇村空心化治理的机制

面向蔷薇村“夯实农业基底、健全产业体系、显化生态价值、建设幸福蔷薇”的规划愿景,全域整治以项目建设、政策支持、多元机制助力多维空心化治理,并实现生产、生活及生态功能提升(图3)。

图3 全域整治助力蔷薇村空心化治理的机制框架Fig.3 Framework of comprehensive land consolidation governing the hollowing problems in Qiangwei Village

2.2.1 全域整治助力乡村土地空废化治理

全域整治助力蔷薇村土地空废化治理主要体现在以农地平整、田块归并、设施完善等减缓耕地撂荒和细碎化问题;以宅基地整理、城乡建设用地增减挂钩等腾退闲置低效的生活和生产空间;以农田防护、河道清淤、乡土绿化工程等修复生态用地;以文化广场、农家书屋、展览馆、公园建设等减少历史文化用地废弃。

其中,通过土地复垦和平整工程对废弃坑塘水面、沟渠、宅基地、零碎田块等进行归并,实现新增耕地23.30 hm2,重新规划村内田块布局,耕地平均斑块面积提升至3.72 hm2/块,便于统一流转开展机械化种植,提高耕地利用效率;通过土地复垦工程,腾退村内长期空闲、废置、存在危房的宅基地14.02 hm2,人均宅基地面积降低至72.86 m2/人,促进生产和生活空间的集约高效利用;通过农田防护工程建设护路护沟林网4.34 hm2,通过河道整治修复河道、渠道和沟道56.40 km,强化了生态廊道建设,改善了生态用地质量,完善了整体生态网络格局;通过腾整和新建广场、书屋、展览馆、河道公园等,提供乡村历史文化载体。

2.2.2 全域整治助力乡村产业空心化治理

全域整治助力蔷薇村产业空心化治理主要体现在以高标准农田建设巩固主粮生产、以设施农用地配套保障蔬菜苗木种植、以产业用地配套延长农业加工链、以乡村景观风貌提质和地方文化挖掘,培育特色文旅产业。

其中,建成高标准农田430.04 hm2,涉及田坎修筑2.12万m3,修整农渠14.41 km,建新并修缮泵站6座,新建农桥、渡槽、涵洞和放水口各17座、20座、370座和165座,新建水泥路、机耕生产路各19.07 km、11.06 km,种植榉树防护林近6 500株,通过土壤改良和翻耕工程改善了耕地质量,从田、土、水、路、林、渠等维度优化农业生产条件,实现水稻和小麦亩均增产140 kg和100 kg。面向一般耕地适度布局设施农业约27.61 hm2,推动上海青、马铃薯、榉树、榆树等蔬菜和苗木种植,完善农业生产结构。合理应用腾退建设用地指标3.46 hm2,配套香米、酸菜、粉条等农产品加工设施,延长农业产业链。面向蔷薇酸菜、黑娃粉条、黑土地香米等特色农产品配套电子商务和物流仓储用地,拓展农业供给渠道。通过农房改造、抗疫展览馆、古蔷薇河道遗址公园建设等挖掘文化并营造景观,为未来部署观光及休闲农业奠定基础。总体围绕农业核心产业夯实、农产品加工产业配套、文旅衍生产业留白的布局,实现了产业体系的活化、升级和增值。

2.2.3 全域整治助力乡村资金外流化治理

全域整治助力蔷薇村资金外流化治理主要体现在以财政补贴和指标收益为基础,以社会资本为牵引,带动集体经济分红、土地流转及个人就业收益等收入,通过全域整治平台整合了多元资金,实现内部资金与外部资金流动、前期投入与后期收益平衡的有机循环,支撑蔷薇村乡村功能演化。

其中,农用地整理方面,争取高标准农田建设专项资金、地力保护、主粮种植、青苗补偿等财政补贴经费;建设用地整理方面,适度开展占补平衡和增减挂钩指标交易,获得收益,用于支持拆迁安置、住房改善与人居环境整治;上海青种植大户为获得酸菜加工厂建设用地指标,投资近700万元建设乡村书屋、村医疗室、文化广场、河道遗址公园等,助力公共空间治理和乡村景观美化;生态保护修复和未覆盖的工程主要由开发银行融资支持。地方经营大户围绕青菜、苗木、马铃薯等种植共推进50.70 hm2(760余亩)土地流转,流转价格亩均800~1 200元;围绕酸菜加工和鱼塘养殖建立农民合作社,村民入股将获取额外分红,村集体经济由整治前零收入逐年壮大至65余万元。村民收入包括了耕作产出、土地流转、就地就业等多元渠道。

2.2.4 全域整治助力乡村人口老龄化治理

全域整治助力蔷薇村人口老龄化治理主要受益于土地空废化、产业空心化、资金外流化治理,通过产业融合发展、产业收益提升、人居环境改善、基础设施完备、生态景观优化等因素促进村民返乡、就地就业、参与整治,减缓人口老龄化。

其中,产业结构调整为村民提供了就业岗位,如上海青大棚、酸菜加工厂、粉条加工厂、香米加工厂等提供约350个工作岗位,涉及割菜工、操作工、分拣工、装袋工等多类工种,月工资2 500~5 000元不等;通过农用地整理提高水稻和小麦产量,实现农业增值收入;安置补偿、财政补贴、土地流转、集体经济分红等提供了额外收入。村民人均收入由整治前10 600余元增长至22 000余元。基础设施和公共服务的完善,提升了乡村社会的福利水平。农房修缮和环境整治,优化了乡村居住环境与生态环境。以产业经济要素为核心,辅以设施服务和人居环境要素,吸引500余名青壮年劳动力返乡创业或工作。

综上,全域整治遵循蔷薇村规划愿景,实现了土地资源的优化配置、质量优化与利用效率增长,支持产业升级、延长和导入,改善了基础设施和生态环境,推动了多渠道资金投入,提升了生产、生活和生态功能,符合后生产主义的乡村功能演化趋势。全域整治通过调地优化、引业优业、资金参与、人口吸引的基本路径,助力了蔷薇村“地—业—钱—人”要素的多维空心化治理。

3 结论与讨论

3.1 结论

本文基于乡村功能演化视角,探讨了全域整治助力乡村空心化治理的内涵逻辑和作用机制,并以宿迁市蔷薇村为例开展实证研究,取得了以下研究结论:(1)乡村功能演化包括生产主导、功能分化、功能冲突、多功能协调等阶段,涵盖生产主义和后生产主义乡村的转型过程,具有城镇去中心化、空间减量化、数字智慧化和绿色生态化的特征。(2)全域整治具有对象全面、目标多元、手段复合、主体多样、机制灵活等优势,更适用于统筹解决乡村功能演化趋势下日益复杂的空心化问题。全域整治作为通用的用地优化配置工具,兼具传统土地整治功能,可差异化治理生产主义、后生产主义、撤并型等多类乡村的空心化问题。(3)面向后生产主义乡村的空心化治理,全域整治协同利益主体,基于多元资金参与机制,实现用地结构重构、质量重塑、布局重组,支持产业导入升级、融合发展与价值显化,结合基础设施配套与生态环境改善,促进人口回流,实现生产、生活、生态功能水平提升。(4)全域整治助力蔷薇村空心化治理的路径体现在:①以农地平整、宅基地复垦、生态廊道修复、基础设施建设等实现土地空废化治理;②以高标准农田、设施农用地建设、农产品加工用地配套、景观风貌提质、公共空间建设等实现产业空心化治理;③以财政补贴、指标交易、社会资本、入股分红、土地流转、就地就业等多元收益实现资金外流化治理;④以土地、产业、资金空心化治理,综合促进村民返乡、就地就业、参与整治,减缓人口老龄化。

3.2 讨论

全域整治试点启动以来,全国各地结合资源禀赋、社会经济、生态环境等因素,因地制宜地开展了多尺度、多类型的整治探索,取得了较多经验认识,如东部侧重城乡融合,强调以产业融合和“三生”空间联动,带动空心村复苏;中部侧重推动农业农村现代化,围绕乡村振兴战略适度归并空心村,强化生产与生态后备功能;西部侧重减贫增效,开展异地搬迁、设施建设、产业扶贫配套等,保障乡村基本功能。但仍存在较多的规划、建设、管护等问题。面向各省市国土空间总体规划逐步完成编制和“三区三线”成果确定的背景,全域整治作为格局优化、冲突消解、乡村治理的工具,其重要性亟待重视。

蔷薇村作为传统农业村向现代乡村转型的典型案例,符合乡村功能演化趋势,具有农业规模集约、多元产业发展、人居环境改善等优势,但仍存在以下问题:(1)管护与利用亟待延续。部分农田生产水利、公共服务、景观绿化等设施管护缺失,难以保障全域整治效益长期发挥,应明确利用主体、落实管护主体,配套管护资金,并开展成效评价,促进管护与利用循环。(2)保护与修复亟待强化。生态保护修复手段仍存在数量维持、局地治理、单一手段等局限性,难以融合自然和人工要素实现生态共治,应统筹整治区生态网络构建,整合空间全要素的保护修复,考虑人工空间对于生态格局的扰动,综合运用生态化整治技术,提高乡村全域的生态质量。(3)历史与文化亟待挖掘。蔷薇村的粮菜生产、苗木种植、蔷薇河畔、抗疫事迹等资源利用,具备多元利用趋势但挖掘尚不深入,未能充分显化价值,应强化“三生”空间的联动关系,细化资源利用方案与内嵌形式,以融合发展带动价值提升。

本文还可从以下维度深入探讨:(1)反思面向中国乡村功能演化的理论内涵。后生产主义作为乡村功能演化的特征,代表了逆城市化背景下乡村转型的可能趋势。但中西方差异较大,应面向中国式现代化诉求,强化此类乡村的粮食安全和生态保护底线思维,明确乡村功能演化趋势和后生产主义特征,探索适用的发展模式。(2)探索乡村空心化的差异治理路径。中国东、中、西部乡村在资源、经济、社会等存在较大不同,单一目标、简单方法、同质化标准难以解决所有乡村的发展掣肘,也不利于地方产业、乡土风貌、历史文化等特色发扬。应选取不同地域、不同发展阶段、不同主导类型乡村开展对比研究。(3)优化现有全域整治政策的适配性。全域整治政策为乡村提供了用地布局调整及城乡转移支付的便利性,但面向后生产主义需求,还应围绕功能协同理念的深化、差异化整治手段的应用、产业融合用地的要求、生态价值转换的路径等做好政策调整。

受数据获取与文章篇幅的限制,本文也存在一定的不足。本文面向宿迁市蔷薇村,重在验证乡村功能演化视角下,全域整治助力乡村空心化治理机制框架的科学性和适用性,较为微观,得到的空心化治理经验对于其他乡村可能存在一定的不适用性,未来亟待开展多案例对比研究,丰富全域整治助力乡村空心化治理的路径与模式。