基于非遗文化保护背景下汉绣文化传承现状及前景研究

——以昙华林汉绣工作坊为例

2024-01-14章佳莹陈艳艳邹琴张兰婷邓春苗

章佳莹,陈艳艳,邹琴,张兰婷,邓春苗

(湖北经济学院法商学院,湖北 武汉 430205)

0 引言

随着社会不断发展,现代化进程逐步推进,科技这把双刃剑为传统技艺带来许多挑战与机遇,汉绣难以避免地遭受冲击[1]。汉绣是先辈们智慧和汗水的结晶,是文化发展不可或缺的物证,是荆楚文化的灵魂和底蕴。在政府非遗文化保护政策的推进以及文化自信政策号召下,汉绣得到了一定的支持,地方政府对居民进行宣传与引导,扩大汉绣了解范围。本文主要采取线下调研、传承人访谈以及发放调查问卷等方式了解汉绣的发展与传承的现状;调查问卷采用线上线下相结合的方式收集信息,发放并收回调查问卷522份,有效的问卷为514份,使用SPSS进行数据处理,增强后续研究的可信度。

1 汉绣传承现状

汉绣始于汉,兴于唐,清朝中晚期达鼎盛状态,如图1、图2所示,汉绣内容讲究“图必有意、意必吉祥”,以“平金夹绣”为主要表现形式,有着“浓墨重彩,富丽堂皇”的艺术特点,长期实践形成“花无正果、热闹为先”的审美准则。

图2 任炜《古黄鹤楼》

在传承过程中,以口耳相传为主,未形成课堂教学标准化的模式;教学中秉承非系统性实践教学方式,学徒以手上功夫锻炼为主,理论层面存在短板。2023年2月初长江日报报道,汉绣各级传承人共22名,汉绣的从业人员2 000余人,汉绣行业的传承人很少。

2 昙华林汉绣工作坊

2.1 昙华林汉绣工作坊简介

昙华林是武汉市内代表性汉绣文化产业园区,依托原街区内建筑及旧址文化街区发展起来,整体规模较小,主题性较弱[1]。2016年昙华林包揽全市二十多家汉绣工作坊内的六家汉绣工作坊;经历六七年的规划建设,部分汉绣馆已迁至国家非遗武汉传承园以及汉口文体中心非遗圈内,当下仅剩肖兰的兰秀轩、沈昌慧的汉绣艺社两家汉绣馆,汉绣的内容逐渐匮乏。

2.2 昙华林汉绣发展现状

昙华林汉绣工作坊在人才资源收纳及国家支持力度上相对薄弱,店铺主要为私人经营,商店的面积较小,工作坊经营模式较为单一,未形成成熟的经营与设计团队。昙华林汉绣主力军是装饰用品,产品价格跨度很大,受众多为武汉本地市民及游客,偶有政府部门、企业单位采购。汉绣虽在昙华林已有文化产业园区,但部分工作坊已转至他处,仅有的汉绣馆分布零散,缺乏强有力的整合力度,汉绣市场未形成完善体系。店内优质商品较少,产品品类丰富程度较低,大部分商品存在着创作主题陈旧、质量不佳等问题[1]。个体户以营利为目的,从自身的利益出发,在产品设计研发、店铺经营模式上未倾尽全力,模仿借鉴的情况频发,使汉绣市场良莠不齐。

3 汉绣传承发展的影响因素

3.1 大众了解程度低

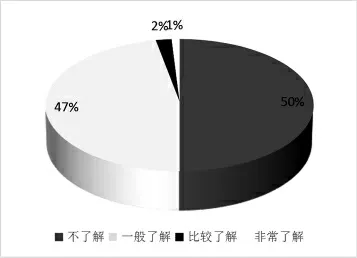

汉绣相较于苏绣,大众知晓度要低很多,两者皆有两千多年的历史沉淀,汉绣传承却跌宕起伏,多次出现断代现象。汉绣也曾与苏绣、湘绣齐名,当下却极少人知晓。如图3所示,整理调研数据发现,近乎50%的人对于汉绣不了解,而另外47%的调查对象对于汉绣是一般了解的状态,在总调查对象里对汉绣了解程度较高的人凤毛麟角。

图3 汉绣了解程度

3.2 传承人少,失传风险大

汉绣知名度与苏绣相比局限于一隅之地,有往绣方面深造意向的人更偏向于学习苏绣;其次,学习刺绣的周期很长;并且大部分汉绣传承皆为家传为主,有着“口耳相传”的习惯,没有专门系统性学习的书籍,导致当前任传承人去世后,易出现失传现象,汉绣在历史中多次出现断代现象。据资料显示,汉绣传承人杨小婷女士曾为追寻湖北失传的特色绣种“游针绣”投入了大量时间,最后跳出思维局限才得以找到“游针绣”的方式,耗时六年复活了千年的“游针绣”。

3.3 汉绣购买渠道单一

汉绣市场大多为装饰画和生活用品,购买渠道较为单一。传承人对电商售卖是倾向的,但存在三个问题:其一,工作坊无足够的人才,电商经营需人员进行平台搭建、管理以及协调,工作坊人员少,无人能经营平台;其二,图片与实物观察质感不同,图片不能像人的眼睛一样将一些层次感、肌理感很好地呈现在大众面前,易导致电商售卖走向失败;最后,汉绣产品存在知识产权的争议,汉绣成品置于网上易被他人拿着图案利用机器机绣,最后低价售卖,会打压汉绣的市场,打乱汉绣市场的平衡。

通过数据整合,88%的调查对象未购买过汉绣产品,在表示购买过汉绣的受访者中,有16%是以线下购买为主,9%则是其他渠道,如朋友赠送等。虽在问卷的调查结果上最多为网上购买,但据查询,各个购物网站、App中汉绣产品很少,且大多为丝巾一类的小物件,其关联词条搜索的结果中,苏绣、蜀绣商品占比更大,导致想要购买汉绣产品只能走线下,但线下售卖点很少,没有鉴别能力的消费者不一定能买到真正的汉绣产品。

3.4 汉绣学习周期长

走访过程中,老师们提及传承原因大部分为“家传”,往上两三代,甚至更多皆为代代相传至今。汉绣学习过程和周期比较长,光“绣功”就需要花费大量时间加以沉淀,分层、朴色、写意、穿针引线的基本功需要学习三个月,才可独立成作品。因汉绣费工费时,绣花千针万线,耗时耗力,导致对汉绣感兴趣的人望而却步,汉绣市场大部分成为“家传”现状。

3.5 汉绣价格偏高

汉绣成品制作有三步骤,一画二绣三修饰,最终形成作品,每个步骤里包含诸多小步骤,需小心设计,不断完善呈现出汉绣作品。汉绣皆为原创图案,需花费大量时间打磨,还需融合自己的思想以及特色,投入大量时间进行纯手工制作。汉绣构图采用“平金夹绣”的方式,层层施色,呈现多层渐变效果,绣品的一小部分可能会出现3~5种颜色的渐变,用不同颜色的线勾画,可见汉绣人工投入成本以及时间成本很大,进而呈现出汉绣的价格偏高的现状。在快节奏的社会中,这是致命的,但也是汉绣不可或缺的。在参观过程中发现绣品以装饰品为主,在石玉香老师那里了解到一副大装饰画价格基本上是千元为单位,老师说,“汉绣产品能够欣赏的人会明白价值所在,但其他人会觉得产品是贵的。”

3.6 缺少宣传与推广

汉绣宣传局限在武汉以及非遗圈内,以传统媒体宣传为主,新媒体宣传的比例仅占30%。目前了解到的渠道,以工作坊官方账号和政府推文为主向外进行宣传。工作坊账号在未进行实地参观走访的前提下,无法获取和认知;其次为政府推文,政府每日推文的信息很多,不可能专门开出一栏用于汉绣宣传,导致想要获取相对汉绣的信息,需要从大量的信息中提取,能够提取到的人群以主动查找为主。政府虽多次宣传并将其放在国际舞台上宣传,但情况不太理想,各大汉绣坊将更多的精力用在了线下宣传上,导致大众对于汉绣的了解度不足。在当下这个信息爆炸的时代,新闻漫天飞扬,想要让年轻一代了解到汉绣也需跳出非遗圈内,通过各项渠道对其进行宣传与推广。

4 相关建议

4.1 加大宣传力度

汉绣知名度不及苏绣和湘绣,苏绣、湘绣能拥有如今的影响力,其产业发展许多方面的做法是值得借鉴的。

4.1.1 增强市场主导意识

汉绣局限于自身传承发展,限制在非遗圈内,扩展宣传的主导性意识较弱,对当下兴盛媒体平台应用较少,很大程度上忽略这方面的应用与推广。大部分苏绣公司都较为关注这方面的发展,选择和影视剧合作,通过剧宣提高苏绣在全国甚至全世界的知名度,影视剧走向了世界,其中所包含的苏绣元素也就一起向外延伸了,汉绣在此处相对不足。

4.1.2 注重设计创新

汉绣创新性是一大痛点,汉绣文化产品局限于传统样式,没有原创是没有生命力的,传承的都是复制品,一代代下去是难以发展的。汉绣并非写实,可以加以想象,绣样的颜色和形态都可以改变。但艺术必须有文化根底、文化内涵,有了底蕴才有底气,荆楚文化是汉绣的根,可以将传统荆楚文化元素与荆楚地区的现代化符号元素相结合,应用于汉绣中,在传承的基础上使汉绣绣样设计有新的发展。

4.1.3 注重文化品牌价值

汉绣未建立特有的品牌形象,无法形象具体地在大众面前展示汉绣之美,楚风之韵,相比较湘绣企业另辟蹊径,通过注册商标,将申请原产地注册标志作为保护品牌的重要手段;湘绣企业不断加强湘绣品牌的宣传,提升品牌形象,实施品牌致胜策略。如,通过电视广告、互联网等大量新闻媒体,向大众展现湘绣著名品牌的品质、技术工艺等[2],让消费者对湘绣品牌产生立体的、全方位的认知。湘绣企业长期坚持推广保护产品,实现品牌致胜战略。汉绣在品牌价值方面的提升可以向湘绣企业学习,帮助汉绣文化建立属于自身的品牌形象。

4.2 加强校企合作

汉绣领域意图引入新鲜血液,需引入年轻群体中,仅在宣传和推广上花大量时间,明显不能从根本上解决问题。在这方面,校企合作是很好的选择,传承人进入高校合作开展选修课,向各大高校学生传授技艺。让年轻一代参与进去,会有更多人对其产生兴趣,更容易让新鲜血液注入进这一个行业之中。

王子怡老师多次进入高校进行授课,她认为,能够传下去的就是文化,文化的魅力是可以植入到每个学生心里的,课程在高校开设是一个英明的举动,学生们经过美育的熏陶,经过传统文化的启蒙,以文化来引领学生,外化到行为上。汉绣的审美、创作、创新,汉绣技艺的创新,对作品的欣赏,通过全过程的了解,会形成不一样的审美标准。

4.3 文化与数字化资源整合

信息化时代需要用到信息化方式对传统文化进行宣传,做一个数字化的改变与网络新媒体相结合,在汉口区已有相关举措——数字博物馆,将各种汉绣产品放入其中,让大家欣赏到汉绣之美,同好们沟通更加便利,产生经济效益。随着工业发展,作品可以印刷,也可以电脑绣。但存在一个根本性问题,要凸显出汉绣的特色针法,把针法融入到电脑绣之中,包含汉绣元素。站在消费的角度,创造出消费者可以接受的产品,引导消费者消费。只有降低成本,让更多的人享受汉绣,不为穿针引线而忙碌,从穿针引线中解放出来,转化为现代工艺,新时代新变化新发展,让不同消费能力的人,自主选择产品,拓宽需求,数字化是不可避免的一个发展方向。

4.4 发展“汉绣+”模式

4.4.1 汉绣+游园会

在汉服热的背景下,国风展渐渐出现在大众的视野里,汉绣相应地开展主题活动,或与国风展进行合作,两者同步进行文化宣传。在旅游场所举办主题活动,动员景点游客们参与其中进行互动,达到汉绣文化输出的目的。

4.4.2 汉绣+研学

各大汉绣工作坊在网上开放研学名额,让感兴趣的人群能够找到组织并参与其中,无论是线上还是线下皆可进行活动。王子怡老师在工作坊有举办研学活动,在一定程度上对汉绣进行了宣传,并让大众能够亲手进行实践,不局限于理论知识和图片上。研学活动不仅能为工作坊进行开源,还可让更多人了解汉绣,尝试汉绣,并能在研学结束后获得自己制作的汉绣产品。

4.4.3 汉绣+文创

市场上的产品以服饰和装饰画为主,昙华林汉绣坊主要推广文创产品,使得昙华林在各大平台上产生较大知名度。汉绣可以尝试制作文创产品,如香包、折扇、手帕纸等,这一类小型产品市场上虽有但并不多,让想要购买的人没有渠道可走。文创产品虽小,但可用于生活之中,拓展了汉绣产品的实用性。

4.5 发扬汉绣特色

汉绣作为荆楚绣种,色彩大胆、颜色艳丽、构思大胆并且手法夸张,承继了荆楚一带楚人浪漫豁达,追求明艳锦丽的审美取向,汉绣不仅是一项非遗文化,更包含着当地人民的精神文化取向。湖北人性格张扬明烈,当地绣种更应体现出当地人民的性格特点,保留自身特色,以自身特色来传承汉绣发扬汉绣,是汉绣技艺挖掘与传承的根本所在。

5 结语

本文描述了汉绣的传承现状,分析了汉绣文化现存的问题,并对前景进行预测提出相关建议。随着汉绣被武汉市政府关注,政策利好和文化自信的弘扬,汉绣文化将不断走入大家的视野,产业发展前景广阔。但大众了解程度较低、传承人窘境等问题也给汉绣文化传承发展带来影响。除加大汉绣宣传力度,建立明确有效的运营和宣传模式,提高汉绣知名度还需政府的引导与宣传,居民的主动了解,工作坊扩大宣传的广度。在各方协同配合,共同努力下,才能为汉绣文化的推广和弘扬建立坚实的基础。