采空区覆岩采动裂隙带高度分析与研究

2024-01-12孙肖肖

孙肖肖

(霍州煤电集团煤炭生产管理部,山西霍州 031400)

依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》及相关采煤沉陷学理论,煤层覆岩采动“三带”自下而上为垮落带、裂隙带、弯曲带,采动“三带”的形成和其发育规模的大小与采动条件密切相关,采动“三带”的形成由初始期、活跃期、衰减稳定期的时间变化规律,至稳定期时,采动裂隙会闭合而失去相互导通性。为进一步指导安全生产,本文对钻探实测采动裂隙带成果与理论经验公式计算结果进行了对比分析。

1 煤层采空区覆岩采动裂隙带分类特征

“三下”采煤规程采动三带指综合机械化采煤方法达充分采动条件时,垮落带、裂隙带可达最大高度。非充分采动条件时,所形成的覆岩采动垮落带和裂隙带高度则因地而异。裂隙带的高度规模或发育强度一般分为三类,即弱裂隙带、一般裂隙带、强裂隙带。弱裂隙带高度低,裂隙延伸短,裂宽很小,相互导通性差或不具导通性,岩层或岩体完整性相对较好,破碎程度很低;一般裂隙带裂宽及相互导通性一般,或仅下部达强裂隙带,往上渐变为弱裂隙。强裂隙带裂宽较大,裂隙发育,岩层完整性差、破碎程度较高,相互导通性好。

在地面钻探过程中通过钻孔冲洗液在钻进过程的消耗量变化及水位变化,可直接反映出裂隙带的界面。一般情况下,钻进至裂隙带顶面以下时,则消耗量明显增大,或致其全漏至采空区。钻进过程的孔内水位变化因素较复杂,如遇弱裂隙带时则常具一定的水位,如遇强裂隙带并与采空区导通时则会失去孔内水位,或孔内水位为回次钻进的孔底。据此,可据冲洗液消耗量变化或突变点水位变化的钻孔深度,并结合岩芯节理、裂隙带的发育程度、岩芯破碎程度或完整性,综合确定采动裂隙带高度。

2 探测矿井地质特征

探测矿井井田大面积为基岩出露,仅在山顶或沟谷中有小面积黄土覆盖,井田内发育的地层有:第四系中上更新统,二叠系上统上石盒子组、下统下石盒子组、下统山西组,石炭系上统太原组、中统本溪组,奥陶系中统峰峰组、上马家沟组、下马家沟组。受区域地质构造的控制和影响,井田构造轴向以南北向的褶皱为主,从西向东,区域性郑家庄背斜、陆家岩向斜及东南侧的梨树园背斜从井田相伴通过,构成了井田的基本构造格架。井田内发育有9条大小不同的断层,落差在0.6~5m 左右。井田内发育有11 个陷落柱,根据《煤矿地质工作规定》关于井田地质构造复杂程度类型的划分原则,本区发育为数不多和方向单一的宽缓褶皱,断裂构造不发育,没有岩浆岩影响,地质构造不影响采区的合理划分和采煤工作面的连续推进,综述井田地质构造复杂程度属简单类型。

井田含煤地层为石炭系上统太原组(C3t)和二叠系下统山西组(P1s),地层平均总厚度为124.05m,煤层平均总厚度为9.79m,含煤系数为7.89%。山西组为一套陆相含煤地层,含煤3层,编号自上而下为2上、2下、3号煤层,2上号煤层赋存区稳定可采(俗称2号煤层),2下号煤层较稳定局部可采,3号煤层为不可采煤层。山西组地层平均厚度为35.55m,煤层总厚度为2.06m,含煤系数为6.14%。太原组为一套海陆交互相含煤地层,含煤7层,编号自上而下为5、6、7上、7下、8、9、10+11号煤层,其中9+10+11号煤层为全区稳定可采煤层,其余均为不可采煤层。太原组地层平均总厚度为88.5m,煤层总厚度为7.74m,含煤系数为8.75%。

井田可采煤层为山西组2号煤层和太原组9、10+11 号煤层。1、2 号煤层位于山西组中下部,煤层厚度1.06~1.11m,平均1.09m,结构简单,含夹矸0~1层,为赋煤区稳定可采煤层,顶板为泥岩,底板为泥岩。由于埋藏浅,除剥蚀风化外,该煤层全部被老窑、小窑破坏。9+10+11 号煤层位于太原组下段,K2灰岩之下,上距2号煤层71.36~85.21m。煤层厚度6.56~8.40m,平均7.49m,结构简单,含夹矸2~4 层,为全区可采的稳定煤层,煤层顶板为K2石灰岩,底板为泥岩。该区含煤地层沉积类型和特征与区域上大致相同,煤岩层对比采用标志层法、地层组合特征法,层间距法、煤层自身特征法等,本区各段地层组合及煤层自身特征明显,标志层发育较好,层间距相对稳定,便于对比。作为煤层对比标志主要有太原组K2、K3、K4灰岩,K1、K5砂岩,含菱铁矿结核泥岩及山西组K7砂岩,下石盒子组K8砂岩、煤层、地层组合关系等。

2 号煤层下距3 号煤层6.42m,两煤层之间岩性为泥岩、粉砂岩及不稳定砂岩,2号煤层属中厚煤层,结构简单,不含夹矸。9+10+11 号煤层,属厚煤层,结构中等,含2~4 层夹矸。煤层自身特征,如2、3、9、10、11 号煤层结构,层位相对稳定,特征明显。3 号及以上煤层硫含量低,3号煤层以下煤层硫含量逐渐增高。11号煤层硫含量较低也是显著特点。总之,本区煤层容易对比,特别是主煤层,通过各种手段综合对比,对比结果可靠。

3 探测矿井水文特征

煤矿生产实践表明,对矿井充水有影响的水源主要有大气降水、地表水、含水层水及老采空区积水。其影响程度,主要取决于上述各水体的发育程度或富水性,以及水体同开采煤层的关系。

井田四周边界为人为边界,边界内外地表水、地下含水层之间的水力联系不因矿界而改变。井田内岔口河及其支流部位煤层埋藏浅,最大导水裂隙带高度可达地表,雨季生产时,地表洪水可通过导水裂隙带溃入井下,造成水害事故。未来开采时一定要留足保安煤柱,确保安全生产。井田东南部边界附近有马王窑断裂,断层具有一定的导水性,有沟通其它含水层之间的水力联系的可能。因此存在通过断层沟通其它含水层对煤层产生侧向突水的可能,在断层附近开采时一定要预留防水煤柱,防止侧向突水。

井田内没有专门水文孔,主要依据井田内施工的水井资料及区域水文地质资料,根据含水介质和地下水性质的不同可分为四组类型:碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层、碎屑岩夹碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层、碎屑岩类裂隙含水层及松散岩类孔隙含水层。

本区多年平均降水量455.9mm,降水量分配极不均匀,降水主要集中在7、8、9三个月,暴雨强度大,来势猛,易形成集中补给,使矿坑积水严重,因此开采过程中在暴雨季节应加以防范。大气降水是本区地下水的主要补给来源,地形陡,地层产状平缓的地质地貌条件有利于雨水迅速排泄,雨季来临时,自然降水大部分顺沟谷流出井田,大气降水仅有少量渗入含水层,各含水层或埋于地下或出露山坡,出露面积很小,不利于大气降水渗入,排泄条件好,含水层富水性弱,故大气降水一般不会产生充水危害。但由于区内煤层埋藏浅,开采放顶和顶板冒落沉降易使地面产生变形,出现地裂缝、裂隙等,在雨季或长时间的阴雨天气,地表水可以通过地裂缝、裂隙下渗或灌入补给地下水,使地下水量增加,在坑道中可能出现滴水或涌水,造成矿坑充水,特别在7、8、9三个月雨季,暴雨强度大,来势猛,易形成集中补给,使矿坑积水严重。

因此查明采动裂隙带高度对矿井安全生产具有一定的指导意义。

4 钻探实测采动裂隙带

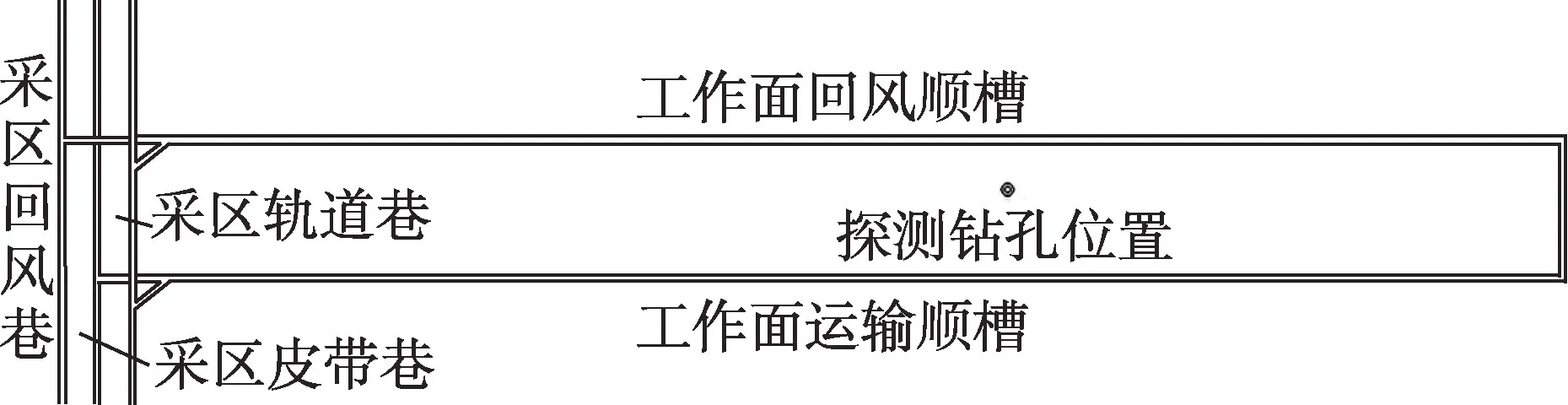

本次探测地点的采空区形成于2019 年以前,采动“三带”已处于衰减稳定阶段,采动裂隙多呈闭合状态,相互导通性已变差或失去导通性。探测工作面煤层厚度3.5m,顺槽长度1500m,切巷长度135m。探测钻孔位置依据地形条件及煤岩层走倾向变化,确定布置于工作面采空区中段,确保能够准确反映上三带发育高度,探测钻孔位置示意见图1。

图1 探测钻孔位置示意图

探测的主要目标是采动导水裂隙带的高度,其主要质量参数包括取芯层段岩芯地质鉴定、简易水文地质观测、钻孔终孔斜度、钻孔封闭质量。本次探测钻探进尺140m,取芯层段为煤系地层全取芯,非煤系地层部分取芯。钻孔岩芯均进行了节理、裂隙、完整性或破碎程度定性鉴定。因钻孔终孔层位已至采空区顶面,故钻孔底部下木塞,并采用325#水泥浆自木塞顶至孔口进行全孔封闭。

5 采动裂隙带实测成果

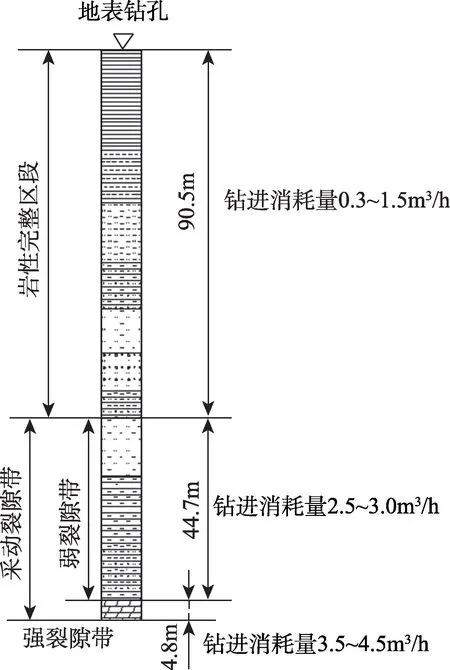

采动裂隙带的层位主要依据钻孔冲洗液回次消耗量和水位变化突变情况进行分析。探测钻孔柱状示意见图2。孔深0~90.5m 主要由粉砂岩和中细粒砂岩组成,夹少量煤层、砂质泥岩和泥岩,钻进消耗量0.3~1.5m3/h,分段均具一定的稳定性。孔深90.5~135.2m消耗量突变为0.9~3.5m3/h,以2.5~3.0m3/h为主,岩性组合下部以石灰岩为主,间夹泥岩、中粒砂岩,上部由细粒砂岩和泥岩组成。孔深135.2~140m孔内消耗量达3.5~4.5m3/h,即全漏至采空区,同时水位至孔底。

图2 探测钻孔柱状示意图

以孔深90.5m为界,以下消耗量突然增大且具有增大的连续性,属采动裂隙带的典型特性。孔深90.5m以上消耗量不具有统一的变化规律,总体上明显小于90.5m 以下层段的消耗量,预计与基岩风化带裂隙、中细粒砂岩裂隙含水层及粉砂岩原生裂隙相关,不具有自上往下持续增大的连续性。

孔深90.5~135.2m 的钻进消耗量增大但孔内仍保持一定的水位,说明采动裂隙相互导通性差,未与采空区导通而失去水位,应属弱裂隙带类型。孔深135.2~140m孔内消耗量达3.5~4.5m3/h,即全漏至采空区,同时水位至孔底。说明该段裂隙十分发育,岩层破裂程度高,属强裂隙带。

从以上情况分析,工作面采空区覆岩采动裂隙带顶面孔深为90.5m,至135.2m 为采动裂隙带,其高度为44.7m,之下为垮落带及采空区。

6 采动裂隙带理论计算

工作面煤层上覆岩石以石灰岩为主,为坚硬岩石。井田煤层倾角一般在2°~8°之间。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》水体下缓倾斜煤层开采时导水裂隙带高度计算公式覆岩岩性中硬、坚硬,采用以下公式进行计算:

上述公式中,M为累计采厚,取3.5m;导水裂缝带最大高度取两式之最大值,带入公式计算得导水裂隙带高度为66.12m。理论计算值采动裂隙带最大高度与实际探测值有一定的偏差。

7 结论

根据探测钻孔冲洗液回次消耗量和水位变化突变情况,判断工作面采空区覆岩采动裂隙带顶面孔深为90.5m,90.5~135.2m为采动裂隙带,其高度为44.7m,之下为垮落带及采空区。实测采动裂隙带高度与坚硬顶板理论计算值存在一定的偏差,考虑实测区域煤层埋深相对较浅,矿压较小,采空区石灰岩顶板属坚硬岩石,且厚度较大,抗拉和抗剪力较大,致实测采动裂隙带高度比充分采动条件下理论计算值偏小。本次探测对地质条件类似矿井采动裂隙带高度研究具有一定的借鉴指导意义。