红外技术在针灸领域应用现状和热点可视化分析*

2023-12-28林国栋王姿雯齐文川梁繁荣

熊 坚,林国栋,蒋 晶,李 享,韦 淼,王姿雯,3,齐文川,梁繁荣,3**

(1. 成都中医药大学针灸推拿学院 成都 610072;2. 广西中医药大学针灸推拿学院 南宁 530001;3. 四川省针灸临床医学研究中心 成都 610072)

针灸是中华民族在当今国际具有原创性优势的治疗保健方法,具有鲜明的中华文化特色与地域特征,作为中国医疗体系的重要组成部分已有上千年的应用历史。世界卫生组织WHO 推荐针灸适用疾病多达107种[1],针灸的临床疗效、循经感传、经穴效应特异性以及腧穴敏化反映病候已经得到国内外学者大量研究证明。然而,与现代医学解剖结构物质-生理机制-功能效应明确的作用模式不同,现代医学尚无法给出针灸治疗效应和经络腧穴相应形态结构基础,针灸经络客观性、物质基础和功能结构本质等问题长期以来备受争议和挑战。因此应用先进科学手段开展针灸经络物质基础和客观显影研究,阐释规律和机制具有重要科学意义。红外线辐射,是一种介于可见光与微波之间的电磁辐射波,其波长在0.75-1000 μm。自然界中,只要物体存在分子热运动,都会不断地向周围空间散发红外辐射。红外技术是研究红外辐射的产生、传播、转化、测量及其应用的技术科学,当前红外技术用于医疗临床具有诊断、检测分析和治疗等功能[2]。诊断方面,通过红外热成像、红外光谱组织血氧检测、近红外漫射光密度波和近红外时间分辨光谱学等技术反映机体红外辐射情况,解析机体脏腑生理病理生物信息,尤其在反映温度能量代谢变化优势显著,与经络“内属腑脏,外络肢节”功能特点有切合之处[3]。红外检测分析方面,通过检测谱线频率可了解生物大分子结构[4]。治疗方面,通过远红外和近红外等红外光发射装置,对机体产生治疗效应[5]。

本研究运用CiteSpace[6]和VOSviewer 对国内和国际红外技术应用于针灸研究文献的作者、机构、关键词和高引论文进行分析,探索研究现状、热点和动态趋势,为今后红外技术与针灸交叉研究发展提供参考。

1 资料与方法

1.1 检索与筛选

检索CiteSpace和VOSviewer软件适配的中国知网(National Knowledge Infrastructure,CNKI)中文期刊文献和Web of Science Core Collection(WOS)数据库的英文期刊文献,时间范围从建库至2021 年,采用主题词高级检索,中文检索式:(“针刺”OR“针灸”OR“毫针”OR“温针灸”OR“电针”OR“艾灸”OR“灸法”OR“耳针”OR“腹针”OR“穴位”OR“经络”OR“腧穴”)AND(“红外”OR“红外系统”OR“红外热成像技术”OR“红外探测”OR“红外热辐射”OR“物体热辐射”OR“红外成像”OR“红外辐射”OR“红外检测”OR“红外探测”OR“红外测温”)。英文检索式:(acupuncture OR electroacupuncture OR moxibustion OR acupoint OR auriculo-acupuncture)AND (infrared thermal imaging technology OR infrared detection OR infrared imaging OR infrared emanation OR infrared temperature measurement OR near-infrared OR far infrared OR infrared polarized light)。文献剔除标准:①学位论文、会议论文、报纸和成果等不适配文献;②本刊编辑、报告、会议通知、图书和新闻报道等无关文献;③语言:非中文和英文文献。

1.2 数据分析

运用CiteSpace 对机构进行可视化分析;时间切片1 年,网络裁剪使用MST+Pruning the mergednetwork+Pruning the sliced networks,其余参数系统默认。在VOSviewer 软件中进行作者和关键词Network 和Density 可视化,以便于客观显示该领域作者合作网络和研究热点;并利用关键词时间叠加分析展示主题演进趋势[7-9]。由2 名研究员独立对上述数据录入、分析和校验,CiteSpace 和VOSviewer 分析相互比较验证,呈现客观优势结果。

2 结果与分析

2.1 文献情况

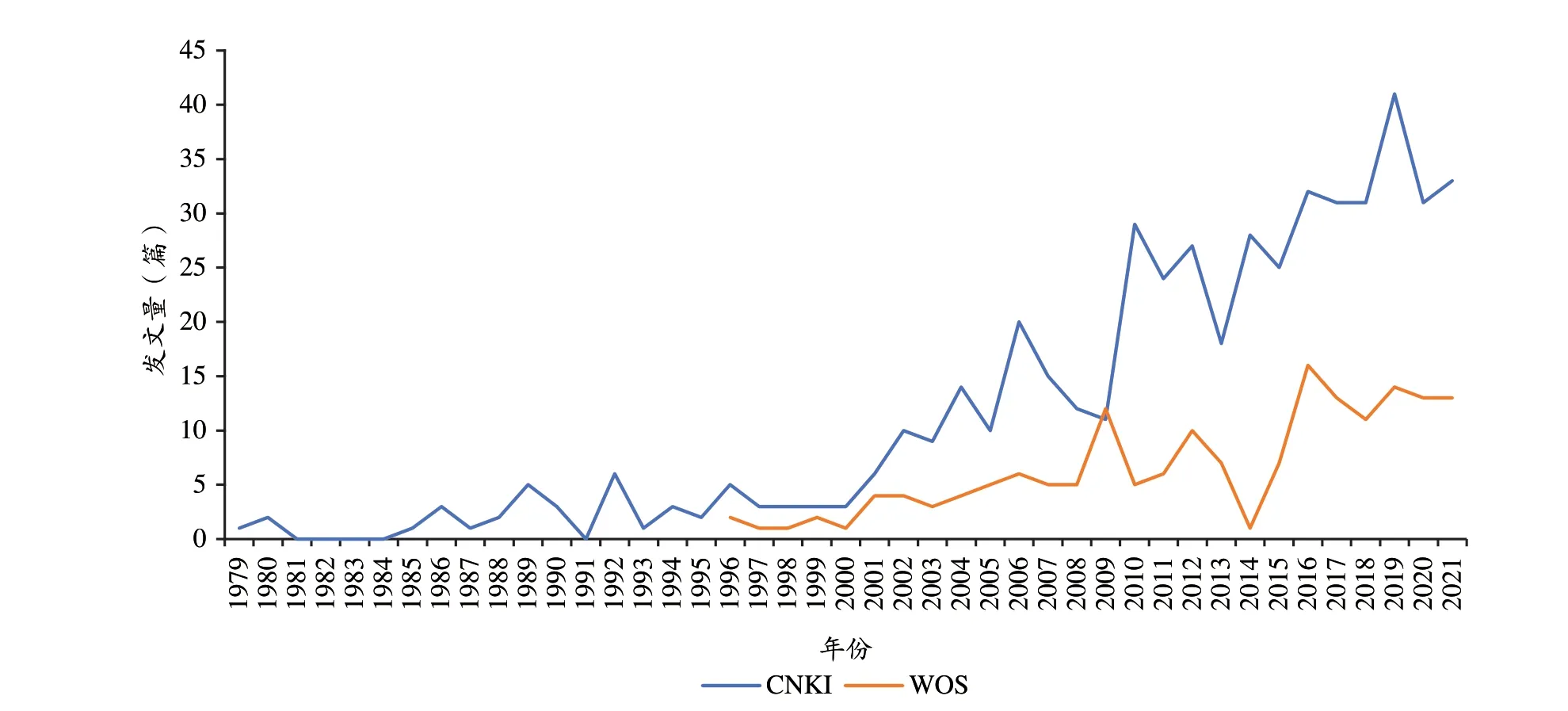

检索共得到中英文文献1082条,根据标准筛选最终得到中文文献478 篇,英文文献188 篇(图1)。国内红外技术应用于针灸领域研究起始于1979年,整体呈现上升发展趋势。1979-2000 年增长缓慢,处于起步探索阶段;2000-2018年以后,红外技术应用于针灸领域研究呈迅速波动上升趋势,是广受关注的热点。2019 年至今热度有所回落。而国际上同类型研究开始于1996年,起步较晚,总体呈现波动上升趋势。

图1 国内和国际红外技术应用于针灸领域文献发表趋势

2.2 作者与作者共现分析

采用VOSviewer,选择发文量2 篇以上,以“作者(Author)”为节点,绘制可视化图谱,分别从国内1383位作者及国际748位作者中提取产出与合作最大子网络(图2a和图2b)。图2a中包含82位作者,331对合作关系,图2b中包含88位作者,310 对合作关系;标签和节点表示作者,节点越大发文量越大;节点间连线表示作者间合作关系,连线越粗作者之间合作越强;颜色表示合作聚类群;直观反映出作者在红外技术应用于针灸领域发文和合作情况。国内外发文量前10 个作者(表1);国内许金森、沈雪勇和潘晓华发文量排名靠前,结合机构信息反映出作者内部合作紧密,呈现出多中心和多团队特点,跨机构团队合作较少。国际上Litscher gerhard、Shen xueyong(沈雪勇)和Yoo horyong为主要作者,整体团队繁多,合作分散。

表1 国内和国际红外技术在针灸领域应用主要发文作者

图2 国内和国际红外技术在针灸领域应用作者合作网络

2.3 机构与机构共现分析

在Citespace 软件设置top N=50,对国内129 个机构开展了红外技术在针灸领域应用研究进行分析,得到61 节点,网络密度Density 0.0268 图谱(图3a)。国际上共有286个机构开展了红外技术在针灸领域应用研究,分析得到286 个节点,网络密度Density 0.0107图谱(图3b)。节点代表机构,节点圈层大小表示论文数量多少,节点间连线代表机构合作关系,连线越宽合作关系越紧密。作者发文量和机构之间存在显著相关性,整合二级机构发现国内福建省中医药研究院、上海中医药大学和北京中医药大学发文量靠前;国际上Med Univ Graz(格拉茨医科大学)、Daejeon Univ(大田大学)、Shanghai Univ Tradit Chinese Med(上海中医药大学)和Korea Inst Oriental Med(韩国韩医学研究院)发文靠前。整体上国内外图谱密度值较低,机构间合作较少。

图3 国内和国际红外技术在针灸领域应用机构合作网络图谱

2.4 关键词

2.4.1 词频分析

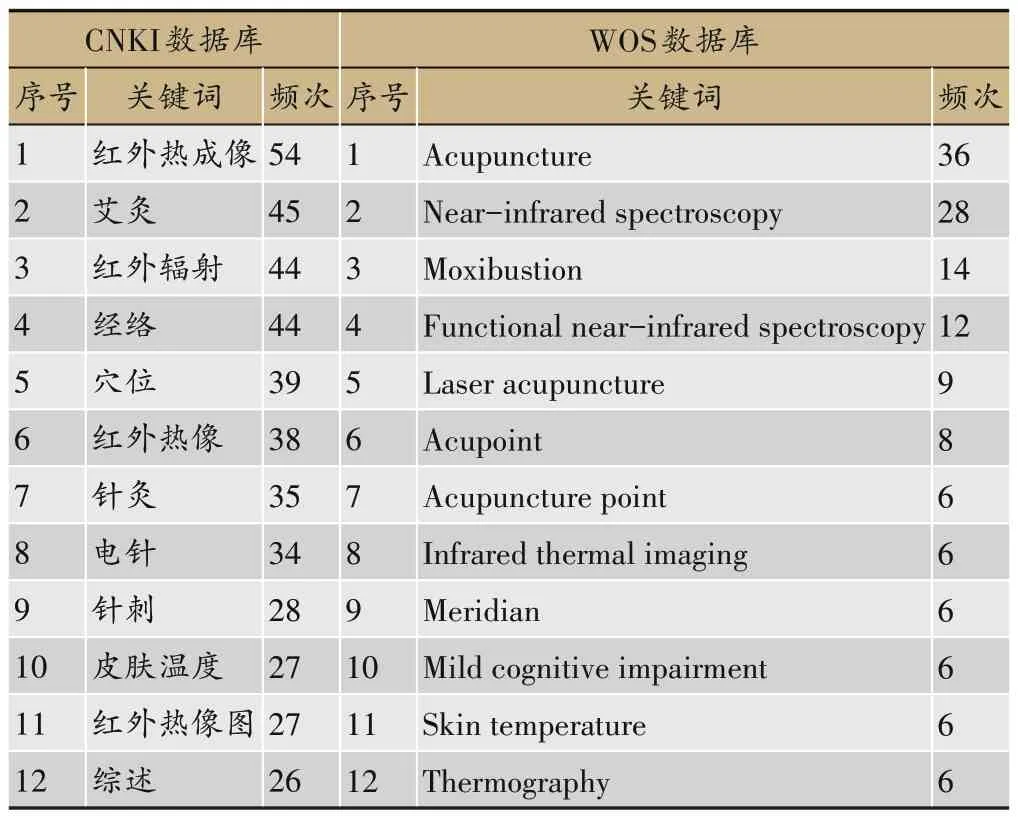

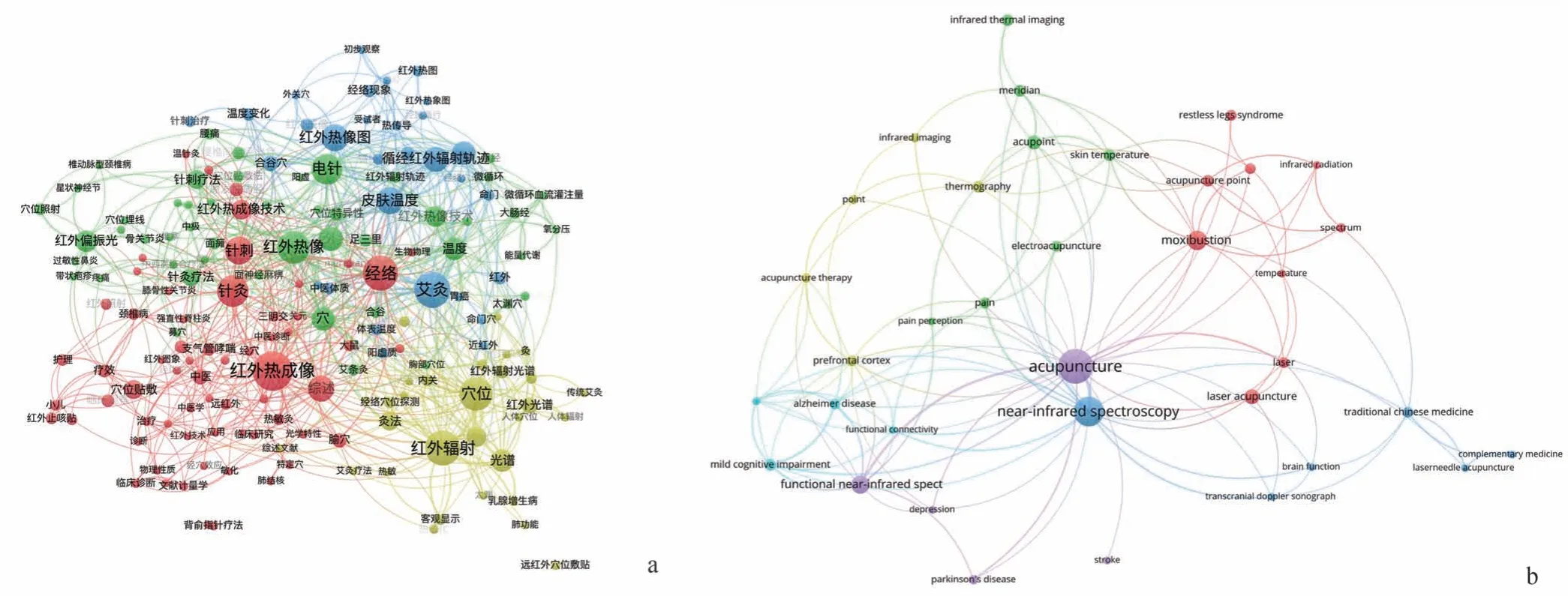

关键词是研究内容的高度提炼和方向概括,分析关键词对探讨研究热点和趋势具有重要参考意义。利用VOSviewer 的“keyword”模板分别构建国内和国际关键词密度图谱(图4)。关键词频越高,颜色越集中,密度越大,所在领域研究热点颜色偏向灰度值越大区域,国内和国际排名靠前主要关键词见表2。主要关键词整理发现国内红外技术在针灸领域研究涉及的主要红外技术是红外热成像技术、红外偏振光和红外辐射光谱;主要研究对象为经络、穴位、皮肤温度、督脉和循经红外辐射轨迹;针灸干预方面艾灸、电针和针刺是主要关注点;疾病重点关注了冠心病(图4a)。而国际上近红外光谱、功能性近红外光谱技术和红外热成像是重点关注技术;主要研究对象和针灸干预方面同国内研究关注重点接近;轻度认知功能障碍为关注的主要疾病(图4b)。

表2 国内和国际红外技术在针灸领域应用主要关键词

2.4.2 聚类分析

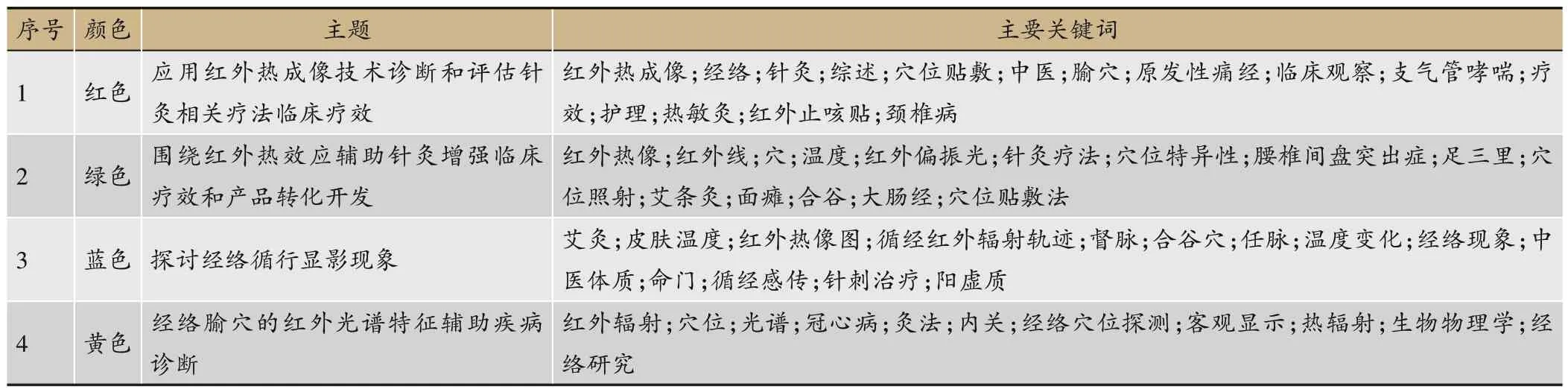

利用VOSviewer 关键词共现网络分析模板,阈值设置频次3 次以上,分别得到由172 个关键词,867 条线形成的国内关键词聚类图谱(图5a),以及由36个关键词,238条线形成的国际聚类图谱(图5b),图谱中相同颜色关键词为一个聚类。国内关键词聚类图谱结构紧密,聚类关联显著,共有4 个聚类(表3)。国际关键词聚类图谱结构分散,聚类繁多,共有6 个聚类;目前最大国际关键词聚类为近红外光谱成像技术在针灸研究中的应用。

表3 国内红外技术应用于针灸领域关键词聚类标签

图5 国内和国际红外技术在针灸领域应用关键词共现图

2.5 研究前沿及发展趋势

运用VOSviewer绘制关键词-时间叠加图,见图6。图6a揭示国内研究前沿及发展趋势,图中圆点代表关键词,关键词颜色表示对应出现时间,右下角刻度线颜色呈现从紫-蓝-青-绿-黄变化对应关键词时间顺序,圆点颜色越趋向于紫色其主要出现在早期研究,越接近黄色表明更趋向于当下热点。早期紫-蓝色块主要关注于经络循行显影和经络腧穴的红外光谱特征研究;当今黄色色块主要关注红外热成像技术诊断和评估针灸相关疗法临床疗效是当下的热点领域。图6b揭示国际研究前沿及发展趋势,图中圆点代表关键词,关键词颜色表示对应出现时间,右下角刻度线颜色呈现从蓝-绿-黄-橙-红变化对应关键词时间顺序,圆点颜色越趋向于蓝色其主要出现在早期研究,越接近红色表明更趋向于当下热点。早期蓝色块主要关注于经络腧穴的红外光谱特征研究;当今国际上重点关注近红外光谱成像技术在针灸研究中的应用。

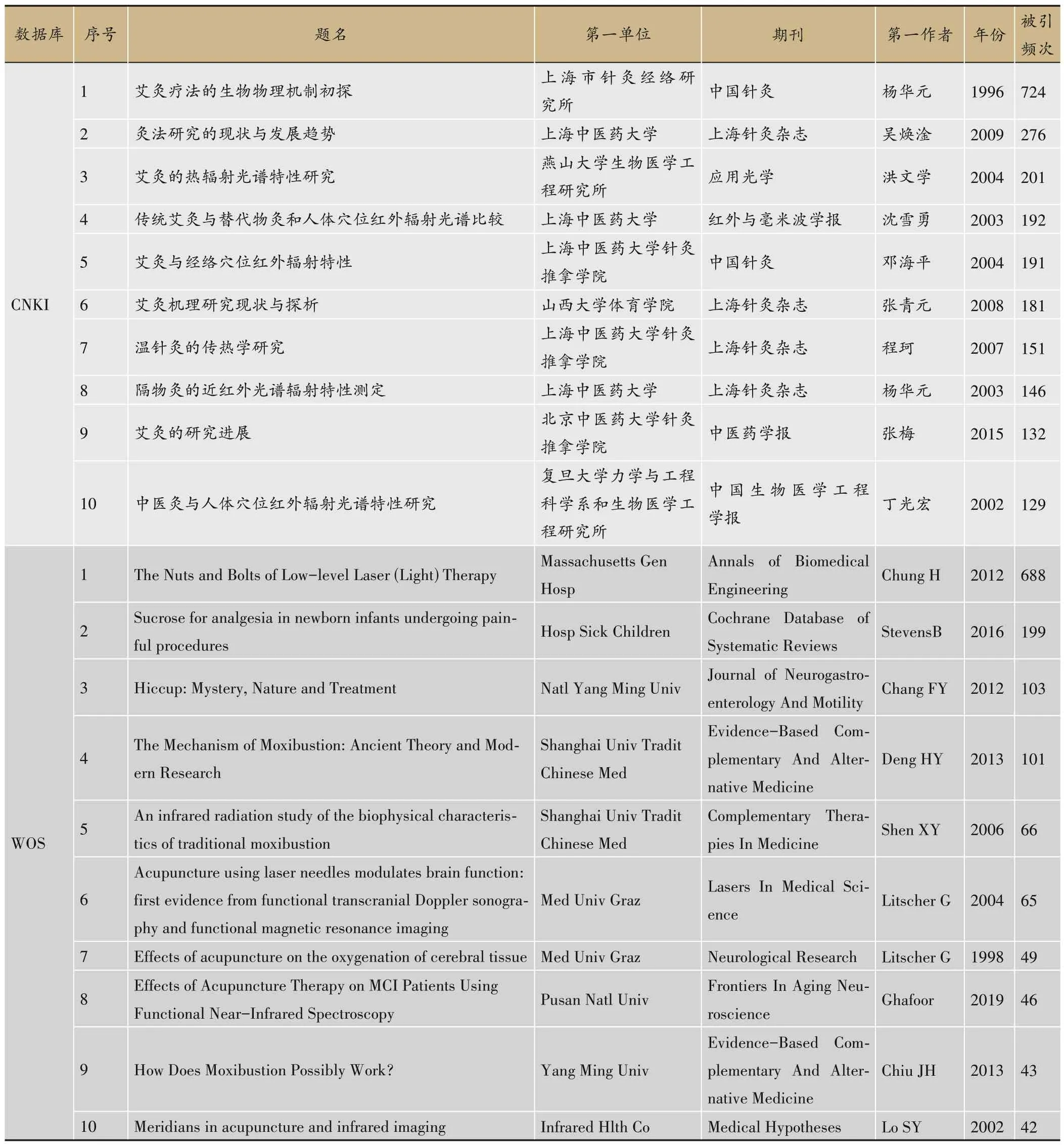

2.6 高引论文分析

高引论文代表着国内外研究重点和知识基础。国内高引论文《艾灸疗法的生物物理机制初探》共被引724 次,国际上《The Nuts and Bolts of Low-level Laser (Light) Therapy》共被引688 次。国内前10 的论文主要关注“艾灸、温针灸和隔物灸等疗法红外辐射光谱”、“人体腧穴红外辐射光谱特征”、“经络红外辐射轨迹”和“艾灸的研究进展”等问题;国际前10 的论文主要关注“从红外技术探讨针灸相关疗法的作用机制原理”、“人体经络红外辐射光谱特征和红外热成像”和“针灸功能性近红外成像研究”等问题(表4)。

表4 国内和国际红外技术在针灸领域应用高引论文

3 讨论

3.1 红外技术在针灸领域应用研究现状

国内红外技术在针灸领域应用研究起步于1979 年,整体热度呈现出攀升势态。本领域内核心学者有许金森、潘晓华、沈雪勇及丁光宏,跨团队合作较少。国际上相关研究起步较晚,整体呈现出波动上升趋势。主要研究者有Litscher gerhard 和Yoo ho-ryong等。值得关注的是,中国学者沈学勇在该领域国际影响力靠前,推动了相关领域的国内外交流。机构发文量与高产学者存在显著相关,国内福建省中医药研究院包含多位高产学者且合作紧密,规模性研究团队初步形成,跨机构协作仍需加强;国际上Med Univ Graz与其他机构交流频繁,但仍有一定区域局限性,缺乏跨地区交流。基于红外热成像对针灸经络腧穴开展研究是当下国内的重点研究内容;关键词-时间叠加表明从关注经络循行显影和经络腧穴的红外光谱特征研究,转变到红外热成像技术诊断和评估针灸相关疗法临床疗效。国际上关注热点集中在近红外光谱成像技术在针灸研究中的应用。

3.2 红外技术在针灸领域应用研究趋势分析

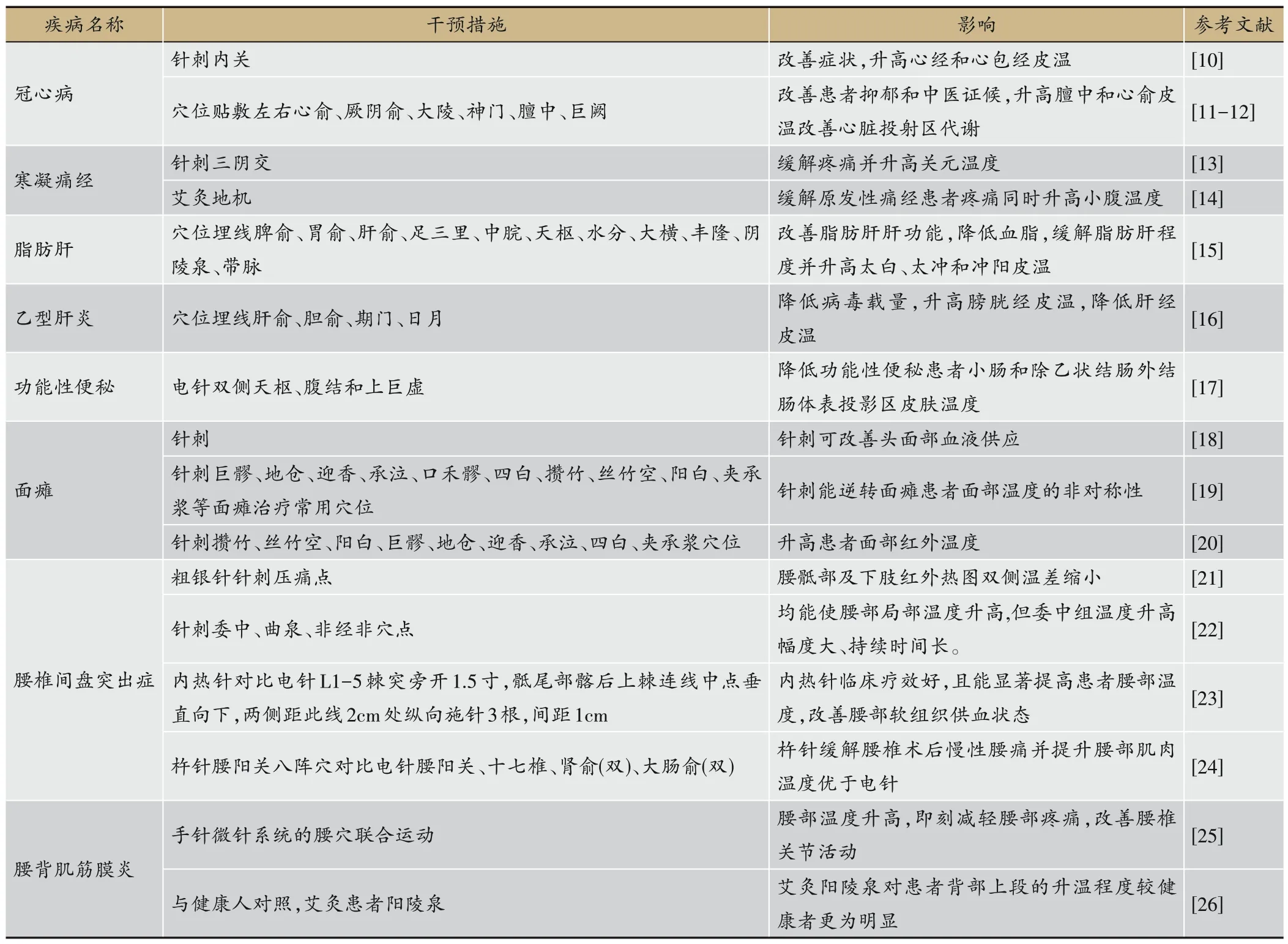

3.2.1 应用红外热成像技术诊断与评估针灸相关疗法临床疗效是当下备受关注的热点

关键词密度视图、聚类分析、关键词-时间叠加分析发现,围绕红外热成像技术诊断与评估针灸相关疗法临床疗效是重点和热门方向。通过红外热成像信息前后和组间对比,针灸相关疗法效果作用时间、部位、持续效应和程度能得到灵敏客观可视化分析。人体是天然红外辐射源,红外热成像视图下正常人体温分布对称均衡,而疾病和针灸相关疗法刺激腧穴后能影响人体局部新陈代谢和血流灌注。目前红外热成像技术诊断和评估针灸相关疗法临床疗效整理(表5)初步表明:①红外热成像广泛参与多种疾病的诊断和针灸相关疗法临床疗效评估;脏腑疾病重点关注了冠心病和原发性痛经,肢体经络病主要关注面瘫、腰椎间盘突出和腰背肌筋膜炎。②无论是脏腑疾病还是肢体经络疾病,红外热成像技术诊断和评估针灸相关疗法临床疗效主要基于两种模式:其一红外热成像检测脏腑疾病体表投影点和肢体经络病病变部位异常温度变化,基于针灸疗法对疾病的治疗效应和对异常温度调整肯定红外热成像评估临床疗效的意义;其二基于“经穴脏腑相关”对脏腑疾病相关经脉腧穴和肢体经络病所联属经脉进行检测,在探讨针灸疗法疗效同时探讨对相关经脉腧穴异常温度的调整。③红外热成像技术通过显示经络异常温度带、经络循行热像连续性、经络循行热像大小、机体左右热像对称性、穴位区域异常温度和穴位左右温度差异平衡情况区分机体病理和生理情况;④红外热成像技术作为一种临床评价指标应用于针灸疗法评价客观化基本得到前期研究肯定,在一些疾病尤其是疼痛和发热疾病中优势明显;多数研究肯定了红外热成像温度情况与疾病诊断康复呈现显著相关。⑤但需注意疾病状况与红外热成像情况可能只是一种“相关非因果”关系;其次针灸引起腧穴、经络和部位的红外热成像图变化也会发生在健康人。

表5 红外热成像技术诊断和评估针灸相关疗法临床疗效主要研究整理

3.2.2 围绕红外治疗效应辅助针灸增强临床疗效和产品转化开发是重要方向

关键词聚类反映了红外治疗效应辅助针灸增强临床疗效和产品转化开发是重要方向。红外偏振光穿透力强,散射损失少,热效应显著,能刺激机体5-7 cm 深部组织,具有良好“光针”效应。腧穴红外偏振光照射是发挥治疗效应的重要方式之一,对运动系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统和免疫系统等疾病治疗都有辅助作用[27-31]。选择特定波段红外光开发的生物信息红外肝病治疗仪、生物信息反馈红外治疗仪、红外辐照装置和远红外理疗仪联合其他疗法作用于疾病相关经穴和病变部位显著增强了疗效[32-35]。远红外线作为一种有益人体的光,对机体具有良好的温热渗透作用,能扩张毛细血管,增加组织血流灌注,促进代谢修复。远红外穴位贴融合了远红外辐射、药物和穴位刺激,在原有中药穴位贴敷剂基础引入远红外组分如:远红外陶瓷、碳纤维、生物炭、碳化硅、金属氧化物及电气石等,其产生的红外辐射能与人体穴位红外产生共振效应增强疗效,在儿科、呼吸科、妇科和疼痛科等发挥了重要的医疗和经济价值[36-39]。艾灸作用穴位的治疗效应发挥包括温热、光和药物刺激的综合作用;艾灸释放的光辐射与人体穴位辐射之间的光谱共振是艾灸治疗效应发挥的重要因素之一。因此,选择艾灸释放的特定波长辐射光谱光作为刺激穴位的光源开发仿艾灸仪是艾灸开发的重要思路之一;仿艾灸仪在发挥灸法疗效同时解决了传统艾灸烟雾大、明火燃烧和操作控制不便等问题[40-41]。

目前通过红外光作用于经络腧穴增强疗效、仿照艾灸光谱制作红外治疗设备以及在穴位贴敷中引入远红外辅助材料是融合红外技术和针灸疗法促进针灸疗法增效和临床转化重要途径。当前融合艾灸和红外医疗价值开发医疗产品器械的主流方向,主要从针灸中的艾灸和穴位贴敷切入;远红外穴位贴、红外偏振光仪器、红外治疗仪和仿灸仪是重要的代表产品,具备较高的医疗价值和经济价值,但存在品类功用繁多、缺乏大样本临床试验证据和完善规范的临床方案。

3.2.3 探讨经络循行显影现象也是重要关注点

经络是经脉和络脉的总称,在机体内连属脏腑,在外联络四肢百骸,是机体运输渗灌脏腑气血和沟通内外的通道,经络上的腧穴是脏腑气血聚集输注的特殊部位,是机体状况的反映区,又是针灸刺激作用靶点。关键词密度视图和聚类分析显示经络循行显影现象也是重要关注点,红外热示踪仪对健康人督脉和任脉循经红外辐射轨迹观察显示循经红外辐射轨迹是人体动态变化的高温带客观存在且与督脉和任脉一致[42]。运用红外热成像和三通道激光多普勒分析督脉循经红外辐射轨迹及对应轨迹微循环的研究发现,自然状态下红外成像能捕捉到动态的与十四经脉循行一致的红外辐射轨迹,背部督脉出现频次最为显著,命门、至阳、脊中、身柱和十二胸椎穴区皮肤微循环血流灌注量显著高于穴位左右旁开1 cm 非经穴对照点;加热刺激在督脉线上皮肤温度能呈现双向传导[43]。热刺激和冷刺激是激发循经红外轨迹的重要方法之一;以正常人任脉循经红外轨迹为范例的研究发现加热干预穴位、非穴和非经点对循经红外轨迹诱发有一定差异,在性别方面也有一定个体差异,任脉所属穴位点和非穴点均能提高自然状态下未能显示的循经红外辐射轨迹发生率,并延长轨迹,使轨迹更清晰完整;加热神阙旁开对照点呈现同足少阴肾经循行一致的红外辐射轨迹;非经点几乎对红外辐射轨迹诱发没有作用;诱发轨迹平均扩散速度4.31 cm·min-1[44-45]。自然条件下多数健康人能呈现与督脉一致的红外辐射轨迹,对参与者背部制冷后,该部位皮肤温度下降,督脉红外辐射轨迹消失,冷负荷停止,作用部位皮肤温度回升,但在原督脉红外辐射轨迹位置皮肤温度回升最迅速形成相对高温带;在上肢内侧部位采取同样冷负荷方法处理,在冷负荷解除后手太阴肺经、手少阳心经和手厥阴心包经呈现出比制冷前更清晰的循经红外轨迹[46]。艾灸和针刺等干预也能诱发经络显影的变化,肝经、胆经、膀胱经、心经和三焦经单侧井穴艾灸后的“目减面温”差值的增加;施灸侧目区温度变化大于未施灸另一侧[47]。艾灸命门能促进诱发督脉循经红外轨迹,而非穴对照点艾灸呈现出皮肤温度无方向四周扩散[48]。环境温度与艾灸诱发督脉循经红外轨迹效果呈现正相关[49]。针刺内关、光明和大椎所诱发的循经红外轨迹在针刺10 min 后显现,针刺在较高基础温度环境诱导循经红外辐射轨迹皮肤温度降低,而在较低基础温度下诱导轨迹皮肤温度升高[50]。针刺健康人大肠经、心经、肺经和胃经原穴能升高经脉循行线温度,温度升高程度经脉穴位点 > 经脉非穴位点 > 非经线上穴位点[51]。电针健康人双侧合谷,能升高左迎香经皮氧分压和面区温度[52]。针刺委中能显著升高腰部温度,而合谷针刺不能诱发腰部温度显著升高[53]。对循经红外高温线轨迹诱发和温度影响最大的干预方法比较发现在针刺、电针、温灸、火针和穴位埋线等方法中温灸和电针表现最佳[54]。

探讨经络循行显影现象的研究发现:①自然状态下人体存在与经脉循行一致的循经红外轨迹和高温带,其中以督脉最显著;冷负荷、热刺激、针刺、电针、艾灸、穴位埋线等对诱发循经红外轨迹和高温带具有积极意义,电针和温灸作用最明显;②与非经穴相比刺激经脉穴位对循经红外轨迹和高温带诱发效果更明显;③经脉显影客观存在,但具有条件性,部分在红外检测设备下能捕捉到,部分需要条件诱发;④环境温度对激发循经红外轨迹有一定影响;⑤古人的经络体系和循经效应能被红外设备检测证实。

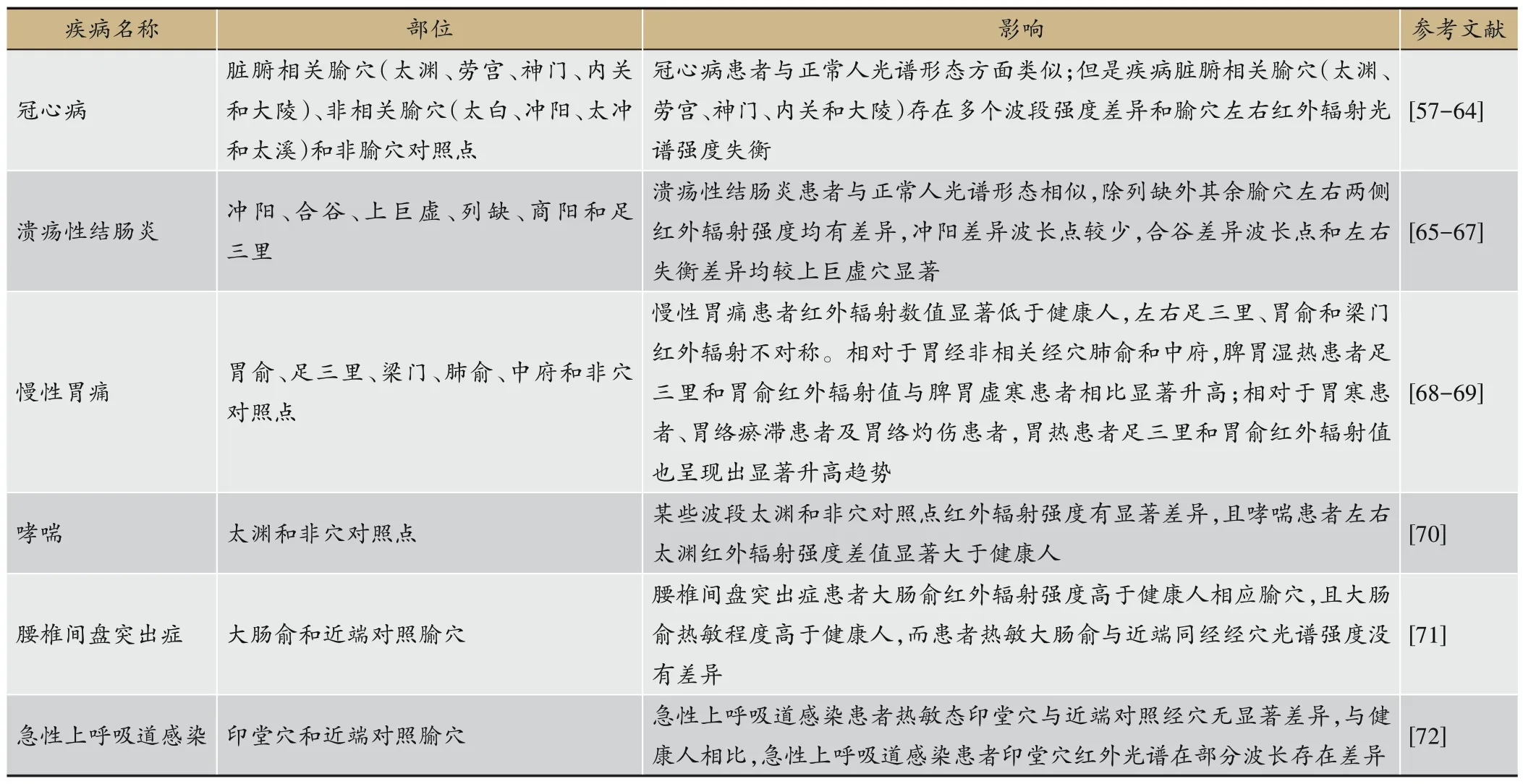

3.2.4 经络腧穴的红外光谱特征辅助疾病诊断研究具有积极意义

疾病诊断是红外技术重要医学功能之一,采集经络腧穴的红外光谱特征辅助疾病诊断研究成为一个研究方向。腧穴经络与人体脏腑组织功能状态密切相关。腧穴是人体体表脏腑经络气血输注出入的特殊部位;经络由腧穴归属连接组成。疾病状态下,腧穴能反映脏腑组织病候[55],相关经络也会发生变化[56]。目前应用红外光谱技术从经络腧穴角度辅助疾病诊断(表6)初步表明:①无论脏腑疾病还是经络疾病,疾病相关的一些穴位红外辐射强度具有特殊反应;疾病选择范例方面冠心病受到较多关注;②红外辐射光谱形态对经络腧穴辅助疾病诊断作用不大,而红外辐射光谱强度在一些波段辅助疾病诊断具有积极作用;③疾病经络脏腑相关的一些腧穴红外辐射光谱强度有显著差异,或通过比较腧穴红外辐射光谱左右失衡反映疾病;④红外光谱技术对辅助疾病诊断和验证疾病脏腑经络相关方面具有积极意义,但存在诊断不精准,只能定性到脏腑和大部位;作为诊断切入口的腧穴和经络数量庞大,有个体差异。

表6 红外光谱技术从经络腧穴角度辅助疾病诊断主要研究整理

3.2.5 灸法红外辐射光谱特征研究是重点关注对象

高引论文显示灸法红外辐射光谱特征研究是重点关注对象。灸法作为针灸疗法的重要组成部分,通过艾绒等灸材燃烧作用于穴位发挥防治疾病作用,施灸时燃烧释放出光、热、烟雾和燃烧挥发物等多方面参与刺激穴位,红外辐射光谱检测技术能解析灸法的光谱特征和效应机制,为灸法的研究提供了新思路。3种药灸燃烧红外波段分布从600 nm红光区到2500 nm中红外再到远红外区均有涉及,多个峰值集中在2400 nm,但3种药灸条光谱分布、峰值位置和形状存在着一定差异,有烟药灸条的辐射强度普遍较高波长向1000 nm短波接近,在燃烧过程中三者的光谱形状、强度和峰值处于不断变化[73]。人体穴位红外光谱集中于与能量代谢密切相关的2-2.5 μm 及15 μm 辐射峰,同样隔附子饼灸、隔姜灸和隔蒜灸也检测到高耸的15 μm 辐射峰,表明隔物灸与穴位存在一致的红外共振辐射参与了治疗效应[74]。传统艾条灸、隔姜灸、隔附子饼、隔蒜灸、无烟隔姜、无烟隔附子饼、无烟隔蒜灸、隔黄瓜和隔胡萝卜灸、无烟灸条灸和555 香烟灸红外辐射光谱比较发现,隔姜灸、隔附子饼和隔蒜灸辐射峰均集中在7.5 μm 与人体穴位红外辐射光谱具有一致性,而其他艾灸方法与人体穴位辐射光谱相差较远;传统艾条灸温热作用和辐射强度都显著高于其他艾灸方法[75-76]。采用光栅光谱仪对艾条自燃热辐射分析发现除部分可见光外,光谱以靠近近红外的远红外为主,谱峰在3.5 μm 远红外波段[77]。对以艾绒、灯芯草、地丁草和烟草为灸材和不同年份和艾绒比例的南阳艾条光谱研究发现:艾绒燃烧光谱覆盖紫外到远红外,集中在红外光辐射;烟草红外区辐射强度较小,灯芯草和地丁草燃烧性能差未检测红外光谱。艾条光辐射强度受艾绒比例、存储年份、制作工艺和产地等多因素影响,艾绒比例越高光谱稳定性越高[78]。艾条灸近红外光谱波峰存在两个波峰1.28 μm 和1.57 μm,呈现离散趋势;隔蒜灸、隔附片灸和隔姜灸红外光谱时波峰分别在1.45 μm、1.39 μm 和1.50 μm 附近;总体光谱均集中在1.0-1.5 μm近红外线波段[79]。

目前灸法红外辐射光谱特征研究发现:①艾条灸和隔物灸重点关注艾灸方法,探讨灸材和艾灸光谱影响因素是重要的关注点;②无论是艾条灸还是隔物灸光谱范围较广,除部分可见光外,以近红外区的远红外为主,检测设备和材料不同检测得到的光谱峰值和范围有一定差异;③在传统隔物(姜、附子饼和蒜)灸中,辐射峰与人体穴位红外辐射光谱具有一致性,可能存在共振作用;④灸疗法光谱受到灸材,所隔物,产地,艾绒比例,年份和检测仪器方法等多种因素影响,但研究肯定了艾绒作为灸材、所隔物(姜片、蒜和附子饼)作为间隔物和艾绒特定产地收藏年份等在发挥灸疗效用的积极意义;⑤目前研究揭示了部分灸疗红外光谱物理特性,促进了针灸学与光学工程技术的学科交叉融合,为灸疗理疗器械开发临床转化提供了重要参考。

3.2.6 针灸疗法的功能性近红外光谱成像研究是国际研究的前沿热点

功能性近红外光谱成像技术(Functional nearinfrared spectroscopy,fNIRS)又称为近红外脑功能成像技术,是利用血液的主要成分氧合血红蛋白(Oxyhemoglobin,Oxy-Hb)和脱氧血红蛋白(Deoxyhemoglobin,Deoxy-Hb)对特定近红外光良好的散射性,从而获得大脑等组织活动的血氧变化情况的一种光学、无创脑功能成像技术[80-81]。人体组织血氧含量与人体代谢活动存在显著正相关性,血氧含量的变化会引起组织光学特性的变化,而脑组织中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对600-900 nm 波长的近红外光吸收率存在差异特性,因此可以使用近红外光照射人体组织并检测出射光强,在知道入射光强和出射光强的情况下,就可以对血红蛋白的浓度进行估计,实现实时、直接检测脑组织的血液动力学活动[82]。fNIRS已经被证明是一种可靠的脑神经科学研究、诊断、训练和评估手段,在精神疾病、脑卒中神经康复、神经退行性疾病、儿童脑神经系统发育障碍及疼痛等领域广泛应用,通过检测评估与功能障碍相关的脑区异常功能状态,辅助临床诊断和指导优化临床康复方案设计[83]。目前,fNIRS 作为脑功能定量成像技术之一,在脑科学研究与临床评估诊断中发挥着重要作用,为针灸脑功能成像提供了新视角[84]。针刺能抑制创伤后应激障碍(Posttra μmatic stress disorder,PTSD)模型大鼠大脑皮层异常神经元活动,稳定细胞能量代谢需求,恢复局部氧耗,从而改善大脑皮层血氧浓度状态[85]。运用fNIRS 对3 种不同针刺手法刺激合谷镇痛效应的脑皮质网络观察研究发现,大脑血流动力学反应在每个刺激中都表现出强烈的激活和独特的皮层网络,特别在极低频振荡(VLFO,0.01-0.08 Hz)和低频振荡(LFO,0.08-0.15 Hz)两个频带中显示出不同的刺激特异性皮层网络[86]。在给予针刺合谷得气任务中,双侧前额叶皮层和运动皮层氧合血红蛋白浓度的降低,显示明显抑制,以双侧前额叶皮层为节点的网络连接表现出显著增加的功能连接性,表明针刺合谷通过调节侧前额叶皮层-运动皮层协同功能网络发挥针刺效应[87]。

目前针灸疗法的功能性近红外光谱成像研究是本领域国际研究的热点前沿方向。①与常见的神经影像学技术如脑电图(Electroencephalogram,EEG)、脑磁图(Magnetoencephalogram,MEG)、功能核磁成像(Functional MRI,fMRI)和正电子发射扫描(Positron emission computed tomography,PET)相比,fNIRS 具有设备便携、操作简单、噪音低、时空分辨率较高、抗干扰能力强和脑功能参数丰富等特点,具有巨大的应用价值和广泛的应用前景,为针灸疗法机制研究提供了新的方向;②当前fNIRS 确实为针灸效应研究提供了影像证据,然而其监测集中在较低的皮层区域,不能探测大脑皮层结构情况,应该考虑多影像组学联合研究和改进设计。

4 结论与展望

红外技术在针灸领域应用相关研究是极具发展潜力的学术热点之一;红外技术与针灸的交叉融合涵盖了诊断和临床2 个方面,当前主要围绕着6 个热点开展。当前研究也存在一些不足:①前期检索发现红外技术在针灸领域应用研究国际学术论文发表较少,今后应推动高水平国际论文发表;②基于经络腧穴的红外光谱特征辅助疾病诊断积累了众多经验,但是缺乏相关诊疗设备开发。③在红外技术应用方面集中在红外热成像技术和红外光谱技术,可以考虑将更多新兴多元红外技术引入针灸领域。④前期红外研究都肯定了针灸经络的现象,但缺乏相关深层次分子机制的揭示。