房地产企业分拆上市的动因及效应研究

——以A 房地产公司分拆B 子公司为例

2023-12-14吴一凡

吴一凡

(作者单位:绿城房地产建设管理集团有限公司)

一、A 房地产公司分拆B子公司上市的背景介绍

(一)B 子公司简介

B 子公司是A 房地产公司的全资控股子公司,成立于2010 年9 月,于2020 年7 月在中国香港上市。作为A 房地产公司的附属公司,其是LC 品牌和代建管理模式输出的主体。在房地产轻资产模式中,B 子公司凭借客户提供资金、自身提供人力资源而具有较强的竞争力,从A 房地产公司中分拆出来更为自身发展提供了广阔的空间。

(二)B 子公司分拆上市的动因

1.满足融资需求

B 子公司的主要收入来源是商业代建、政府代建和其他服务,采用轻资产运营模式,毛利率较高。尽管如此,由于代建业务在房地产行业中知名度较低,公司的融资和项目承接受限,难以实现高质量发展。在分拆前,B 子公司的负债占比较高,融资风险也高。然而,其分拆上市后获得了独立的融资渠道,股票发行为公司迅速获得了大量资金用于扩展业务。此外,上市后还能够获得机构的信用评级,建立多元化融资体系,提升融资和风险抵御能力[1]。

2.战略方向调整需要

A 房地产公司是一家多元化企业,各业务领域的不同特点和分散性导致其在资源有限的情况下难以兼顾主业发展,组织庞大的结构也会增加管理成本,导致综合效益和运营效率下降,分拆上市是其解决这些问题的重要手段。而B 子公司独立的公司架构摆脱了对母公司A 房地产公司的依赖,自主进行决策和资源配置,所以B 子公司成为A 房地产公司分拆上市的重要对象。同时,B 子公司分拆上市后可以优化内部资源配置,集中精力发展优质业务,降低管理成本,实现资源的最大化利用[2]。

3.企业价值被低估

在竞争激烈的商业环境中,企业的价值体现在其品牌、资源、技术、市场份额等方面[3]。在激烈的行业竞争中,市场对B 子公司的价值认知不足,投资者对房地产行业长期稳定性发展产生疑虑,从而影响企业估值。同时,B 子公司在品牌建设方面投入不足或没有有效传达也影响市场对其品牌价值的认可,在市场信息不对称的背景下,B 子公司没有及时、准确地向投资者披露关键信息,投资者就无法作出准确的估值判断,从而低估了企业的潜在价值。分拆上市后,B 子公司有更好的渠道和方式来宣传自己的品牌,从而获得市场合理的估值。

4.激励子公司管理层提高效率

公司制企业中的委托代理问题常因股权与管理者经营权脱节而产生,为平衡股东与经营者的利益,以及提升管理效率,企业常借助监督和激励措施来减少代理问题。分拆上市后,子公司面临内外监管压力,能够主动采取措施降低道德风险,减少代理成本,实现管理目标转化,积极创造收益[4]。

二、A 房地产公司分拆B 子公司上市的过程

(一)确定分拆对象

A房地产公司在2020年2月发布了分拆上市的公告。作为集团内重要的轻资产业务,B 子公司的销售收入占总销售额的30%以上。此外,代建行业拥有蓝海市场,壁垒较少,容易进入并取得成功,其成功上市将有助于A房地产公司实现向轻资产运营模式的转型,使自身的品牌、融资能力以及市场规模等得到进一步巩固和提升,因此将B 子公司作为分拆对象,是A 房地产公司经过多方考虑后的一个合适的决定。

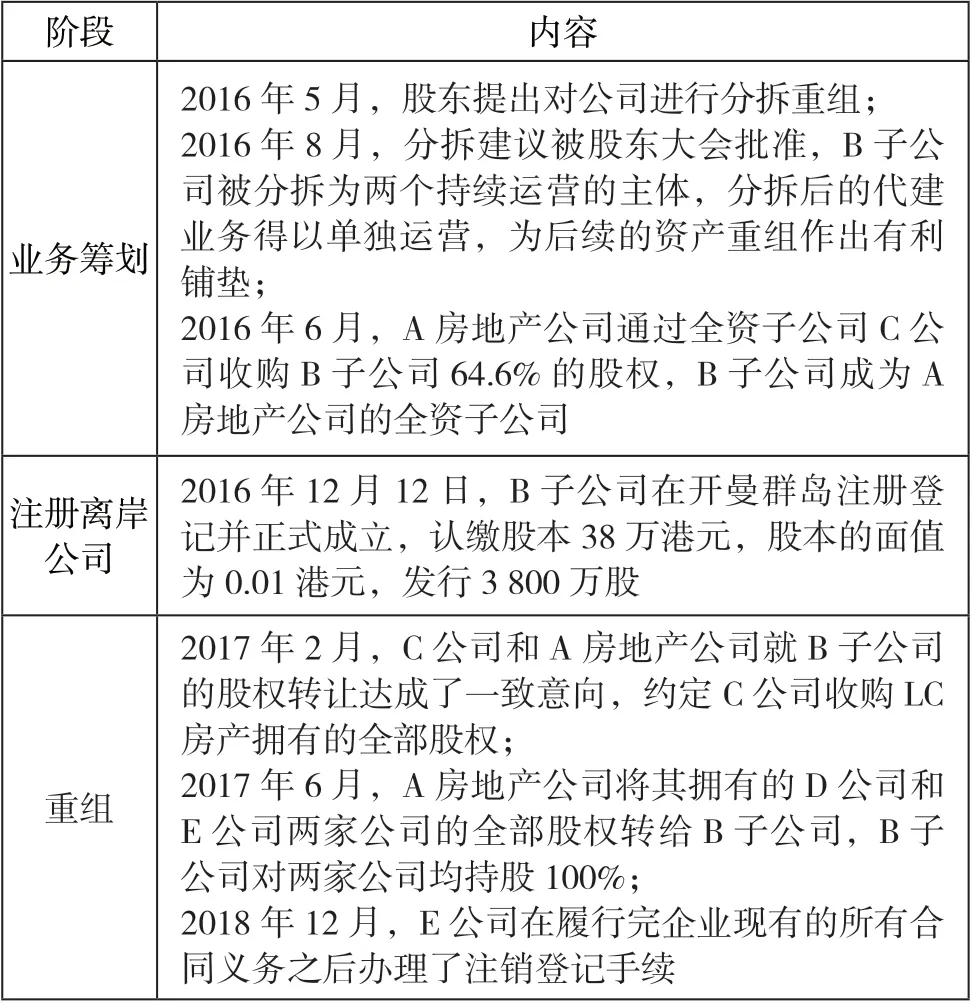

(二)资产重组

LC 集团资产重组主要是为了将与代建业务相关的子公司剥离出来,纳入B 子公司的业务范畴,为后续的上市作准备,该过程大致可分为三个阶段(见表1)。

表1 B 子公司资产重组大致过程

(三)联交所公开发行上市

2020 年6 月29 日,A 房地产公司宣布分拆B 子公司上市计划,计划全球发行约4.77 亿股股份,其中中国香港发售占总股份数的10%,国际发售占90%并有10%的超额配股权。发行价格定为每股2.50 港元,于2020 年7 月10 日在港股主板市场正式挂牌上市,通过上市募集到的资金总计达11.94 亿港元。

三、A房地产公司分拆B子公司上市的经济效应

(一)短期市场反应

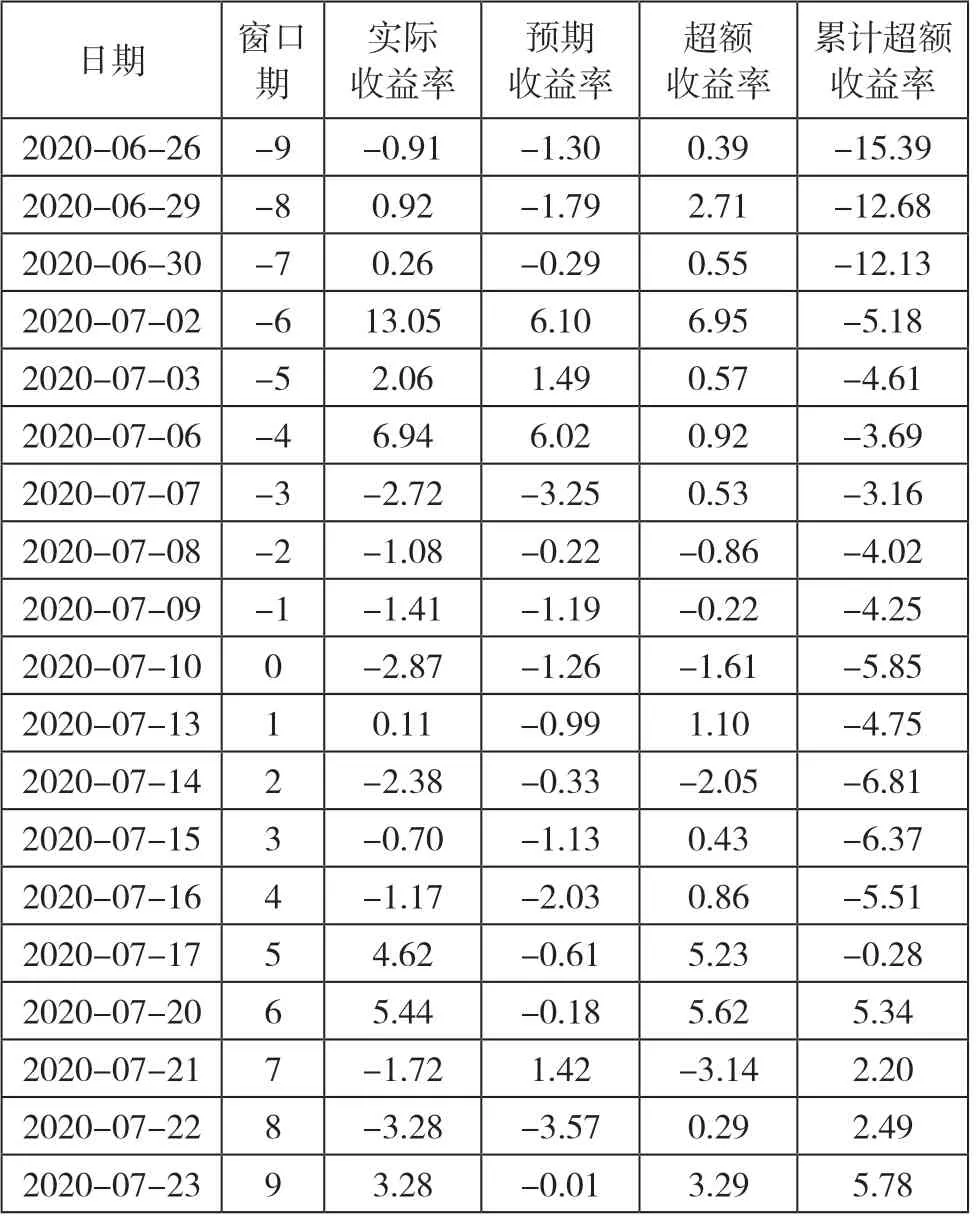

A 房地产公司分拆B 子公司上市会给自身的业绩带来较大影响,预期业绩的变化最终会反馈到公司股价上。为研究分拆事件对股价的影响,本文采用事件研究法,分别选择分拆事件公布前后10 个交易日作为时间窗口来判断此次事件A 房地产公司的超额收益率。A 房地产公司股票超额收益率变化计算结果如表2 所示。

表2 A 房地产公司累计超额收益率 单位:%

由表2 可知,分拆公告发布前[-9,0]窗口期超额收益率出现了波动,这是市场对分拆事件前的不确定性的反映,投资者在等待更多信息。分拆公告发布后[0,9]窗口期超额收益率整体呈现积极增长趋势,尤其是在分拆事件后几个交易日内,这是因为投资者对分拆的预期和对独立上市公司的看好,特别是第6 个交易日,超额收益率达到了5.62%,显示出市场对分拆的积极反应,表明市场看好分拆后A 房地产公司的前景。这说明分拆上市释放了好的市场效应,资本市场投资者对于A 房地产公司分拆B 子公司的态度较为积极。

(二)长期财务效应

1.融资管理水平提升融资水平是衡量一家企业是否具备持续发展能力的重要方面,融资水平高低受企业自身偿债能力和资本结构的影响。2018—2022 年B 子公司偿债能力指标及资本结构情况如表3 所示。

表3 2018—2022 年B 子公司偿债能力及资本结构情况

(1)偿债能力增强。从偿债能力指标来看,B 子公司2018—2022 年的流动比率和速动比率在分拆上市后几年整体呈上升趋势,但受制于房地产行业发展遇阻,2020—2022 年整体出现了一定幅度的下滑趋势,整体来看,公司分拆上市后偿债能力明显提升。

(2)资本结构优化。从资本结构变化情况来看,2018—2020 年资产负债率持续下降,从2018 年的62.29%下降到2020 年的34.80%,2022 年小幅回升至37.25%。资产负债率的下降反映了B 子公司资本结构得到改善,作为独立主体分拆上市后拓宽了融资渠道,优化了资本结构。

2.经营管理能力提升

(1)业务结构调整。业务结构变化可以揭示公司在不同业务领域的表现和重点发展方向,B 子公司单独分拆上市后业务结构变化情况如表4 所示。

表4 B 子公司分拆上市后业务结构变化 单位:%

由表4 可知,2018—2022 年商业代建、政府代建在总收入中的占比有所下降,而其他服务在这个时间段内的收入增长显著,说明其他服务在B 子公司的业务结构中扮演了越来越重要的角色。

(2)盈利能力增强。盈利能力是评估公司利润水平和效率的重要指标之一,2018—2022 年B 子公司盈利能力变化情况如表5 所示。

表5 盈利能力指标变化 单位:%

从销售净利率变化情况来看,B 子公司销售净利率一直呈现上升趋势,分拆上市后虽有一定增长,但不明显;净资产收益率出现先降后升的趋势。总的来看,B 子公司作为独立的上市主体一直处于盈利状态,其分拆上市具有较强的正面效应。

3.治理结构进一步优化

在大型企业集团内部,子公司享有一定的自主权,但同时又不可避免地依赖母公司发展,这就导致母子公司管理决策存在交叉,陷入企业治理的困境。而B 子公司分拆上市为这个问题提供了很好的解决方式[5]。一方面,B 子公司在上市前筹备的过程中,为了满足上市要求和条件建立了相对完善的治理结构,在进行各项决策时专业性和独立性更强,可更有针对性地结合行业发展和企业战略进行决策。另一方面,上市后,B 子公司面临着来自监管机构和外部投资者等的外部监督,外部治理能力增强。

四、研究结论及启示

(一)研究结论

分拆上市是企业战略发展的重要举措,B 子公司分拆上市是其发展壮大、成为知名品牌的重要一环。本文通过对B 子公司分拆上市及其带来的效应进行分析,得出以下结论。

第一,B 子公司分拆上市是我国房地产行业转型发展的需要,同时也是A 房地产公司及B 子公司自身发展的需要。B 子公司分拆上市主要是为了满足融资需求、战略方向调整需要、企业价值被低估以及激励子公司管理层提高效率。通过独立上市和自身的发展,这些目标基本都得以实现。

第二,作为企业发展过程中的重要战略调整,分拆上市会给企业的业绩带来一定的影响。从短期市场效应来看,分拆后A 房地产公司股价超额收益率上升,市场对分拆效应持积极态度。从长期财务效应来看,分拆上市后提升了公司融资能力,获得了独立的融资渠道,增强了公司的短期偿债能力并优化了资本结构;业务结构改善明显,园区服务在B 子公司的业务结构中占据更重要的地位;此外,B 子公司分拆上市很好地破除了母子公司管理决策交叉的困境。由此可见,分拆上市释放了市场潜力,增强了A 房地产公司的财务实力和经营能力,对公司稳健增长和长期发展产生了积极影响。

(二)研究启示

第一,在考虑分拆上市的问题时要综合考虑各种利弊因素,并根据企业的实际情况作出决策。B 子公司经过深思熟虑,将重要业务分拆上市,转变经营模式,专注主业发展,有助于巩固市场份额,降低母公司治理难度。慎重的分拆上市决策能带来正面效果,这种结合实际情况考虑分拆上市的经验值得借鉴。

第二,分拆上市并非只会给企业带来向好的经济后果,其中也潜藏一定的风险,所以分拆上市决策须兼顾短期与长期效应。如果不能妥善应对分拆过程中的风险,短期高估值背后可能是缺乏核心业务支持的脆弱。因此,投资者应从长远角度审视分拆上市,不仅要看短期财务,更要考虑未来发展动力。