鸟兽、巫气与万物

2023-12-10吴俊燊欧阳诗蕾

吴俊燊 欧阳诗蕾

图/受访者提供

雷州半岛,在中国大陆的最南端,与海南岛隔海相望。作家孙频来到这里,待了两年。

到了岛上,孙频不停地走,不停地看,挨个辨别每一种植物,每一种动物。她和不同年龄的当地人交谈,学一些雷州话,“吃饭”是“加免”,“毛病”是“顶当”,尽一个北方人的最大可能,去感知这片水土的气质与性格。

雷州半岛弥漫着“巫”的气质。天后宫、妈祖庙随处可见,而每个村子里还有其他各种各样的神。“面对海洋这样的庞大之物,人类不能不敬畏,不能不请求它的庇佑。”对海洋及其衍生出的众多神灵的崇拜,渗透到海边人日常生活中的诸多细节,“这里的民风民俗特别奇特,我对这些很好奇,所以当时就有了这个想法,想写一写这片海陆交界处。”

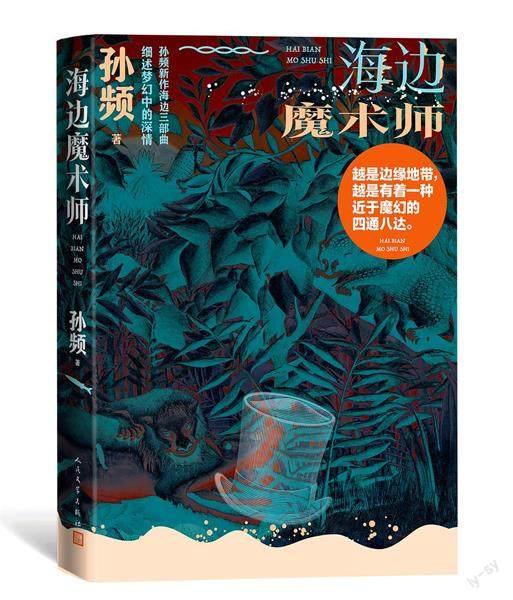

在2023年出版的小说集《海边魔术师》里,孙频虚构了一个位于雷州半岛最南端的海边村镇:木瓜镇。小说集第一篇《海边魔术师》,讲述一个北方人来到这里寻找她消失多年的哥哥。对孙频而言,寻找是一个十分迷人的过程,“你在一条路上不停地往前走,不知道会在前方遇到什么样的人、碰到什么样的故事。”

于是,这位北方人遇到了让她不要吓菠萝蜜的老太太,“菠萝蜜十分依恋人,最喜欢有人抚摸和夸赞他们”;遇到了和很多植物动物生活在一起的梅姐,看见她拿着树叶饼去往树林里的坟墓,相信自己家人的亡魂正住在黑猫的身上;她还遇到了一个长得像鲤鱼精的人,为了让她相信自己的话,鲤鱼精说话前对着供奉在屋子里的妈祖像烧香拜神,“我在妈祖面前和你讲的,就不会有假话。”

“在这个小镇上,很多边界都是模糊的,人和植物、动物之间,活人和死人之间,地上和地下之间,都是可以相互穿梭往来的,万物有灵,且共同生活在一个大家庭里……”

“这里至今都有一种蛮荒的气质,一边是动辄拔刀砍人,血溅五尺,一边是信奉万物有灵,每个村都有每个村自己的神灵,每个神灵的生日都不一样,神灵过生日这天便是全村人的盛大节日,统称年历,要在戏台上给神唱雷剧,要给神供奉美酒,要准备鲜嫩的白切鸡,要放一整天的鞭炮,要舞狮,要有极其隆重的游神仪式,而神只是端坐在自己的庙里,静静看着人们为它祝寿。”(《海边魔术师》)

自然是因,生活是果。终日与海相伴,让雷州半岛的民间生活叠上了一层梦幻与神秘的气氛,而这背后潜藏着的,是人类面对海洋时巨大的无力和孤独。

初见大海时,孙频和很多内陆人的反应没有什么区别,“太大了,大到让你不知道藏在里面的究竟是什么东西。”对于生活在陆地上的人而言,陆地意味着一种安定的生活,在陆地上行走、居住,修祠堂、建祖庙,一代又一代地繁衍下去。而海上生活究竟是什么样的?面对着庞大、神秘且未知的大海,人应当如何安顿自己这注定要漂泊“无根”的海上生活?

来回搭轮渡,从徐闻港到海口,孙频一共坐过十多艘船,试图和船员们聊天。船员们往往很沉默,尤其是远洋船员,动辄一两年的海上航行让他们和陆地上的朋友失去联系,陸地上的人们也逐渐忘记了他们的存在。“这种船上生活,与陆地是割裂开的,他们自成一个世界,一个船上世界。”在与孙频交谈时,一位船长自称“海人”,她注意到这个用词的特殊性,“不是船员、也不是海员,而是海人”,“这种区分已不是职业上的,而是从人的根本立场上出发做出的割裂。”

这份孤独最终通向了什么?孙频发现,有些渔民在捕到很贵的鱼后,会拿上卖鱼的钱去往市中心,找个酒店开房,吃些好吃的,把钱花完再回去打鱼。她听说很多远洋船员也会这样,在远洋船靠岸补给的时候,他们会下船拼命买东西。孙频尝试解释这种补偿心理的来源,“比如渔民开小船出海是有可能会没命的。在这种无常的恐惧之下,你一旦有机会摆脱或放松的时候,就会拼命地想补偿自己。”“又或者是很简单的想法,有钱赶紧花掉,万一我明天就没命了呢。”

大海沉默,海人沉默。船如同一个天然的监狱,“因为空间的狭窄,又因为它同陆地的脱离,它很可能变成监狱,船员们则会变成囚徒,忍受酷刑一般的孤独。”“但是,我们能不能换个角度来理解它?这种封闭、隔绝的空间其实可以变成梭罗式的小屋,一个适合进行哲学玄思的独特空间?”在小说集第二篇《海鸥骑士》里,孙频虚构了一个船长,每日穿西装、梳背头,焚香、喝茶,弹钢琴,“他在没人的地方照样举止优雅,简直像一个蛰伏在古堡中的幽灵公爵……他时而很随和,时而又很阴郁,偶尔还有些凶狠,心情好的时候会优雅地谈文学和艺术,身上掺杂着一种介于高贵和阴森之间的东西。”

她想追问,当人处于如此封闭孤独的环境中,要如何才能为自己找到更广阔、更丰富的精神空间?

两年前,孙频的小说集《以鸟兽之名》出版,人民文学出版社的编辑樊晓哲第一次编孙频的书。“无论她写南方盛大、茂密的植物,海洋里丰富的水产,还是写北方无人的密林,这些东西都只是孙频小说的材质,”樊晓哲说,“而最终所有小说指向的,都是现代文明(现代化、城市化)给人内心的冲击,和同时进行的往回寻找或追问。”

在《以鸟兽之名》中,孙频把目光投向故乡吕梁山里的山民。在那里,代表着现代的城市文明正不断地进入这片“蛮荒”土地。孙频塑造了一位山民游小龙,他走出大山,在城镇里拥有一份体面的公务员工作。但这个职业并未给他提供身份感的来源,“他的根还在大山里。”在孙频看来,游小龙所代表的,正是城市化过程中一部分人所遭受的磨难,“他们灵魂无处安放,故乡已经回不去,城市也并不属于自己。”

“你不觉得这是中国很大一部分人的缩影吗?”孙频的声音从电话那头传来,“当然,城镇化是人类社会发展的必经阶段。但事实上,时代的每一步发展都需要亿万苍生的血泪。”

对城镇化的关注,也延续到新小说集的第三篇《落日珊瑚》。在小说中,孙频细致记录了木瓜镇的城镇化进程:1980年代,10万人才下海南,木瓜镇全民成为小商贩;1990年代,温州炒房团让走私汽车入侵并吞噬了整座小镇;而当海南岛刮起旅游度假的风潮时,木瓜镇争先恐后地经营起了珊瑚民宿……在城与乡之间,孙频再度选择了文明的夹缝作为她思考的视角。小说主人公“我”曾从木瓜镇走向城市,“本是追逐现代文明而去,却始终无法真正进入城市。”

孙频在徐闻的博赊港海边采风。图/受访者提供

从北到南,从山林到大海,在文学地理的迁徙变替之下,孙频始终注视着那不被地域所局限的心灵境况,那带有某种普遍化的“孤寂”——在现代文明和时代动荡的夹缝处难以安放的个人精神。于是,樊晓哲所说的“往回寻找”,不仅构成了作家对现代文明的根本性追问,同时也是孙频对自我生命经验的内在弥合。

对于“80后”一代孙频来说,她觉得时代的每一次变动对她和她这一代人都是有影响的。她在童年见证了工人下岗,少年时代成为一个“辛辛苦苦的小镇做题家”,在书山题海里拼命学习,考大学又赶上扩招。“到我毕业的时候,90年代还存在的大学生优越感已经荡然无存,大学生变成了一粒沙尘。”上大学的时候,她还会想,“这都进入21世纪了,怎么还存在什么编制和非编制工作的区别。”工作了很短的时间,她的想法就变了,社会的残酷现实好像教会了她到底什么是生活。

“我所经历的这一切,以及社会的每一步变化,肯定对我都构成了冲击。而我在这个过程中也在不停思考,思考每一次时代浪潮来临时对个体的裹挟,”当这些思考慢慢积累下来,“你就想把它表达出来。”孙频说。

大学毕业后,孙频陆续出版了小说集《疼》《盐》《裂》,很多读者和评论家都注意到作品中的心灵和精神的疼痛。“因为只有自己真的感受到那种痛,才能把它写出来,所以我在早期的小说中投入的都是高浓度的情感。”孙频说。如小说名字一样,这些创作透露出一个年轻人与社会、世界之间的对抗,以及与自己无法和解的精神状况。

回看自己二十多岁时的创作,孙频觉得很正常,很符合一个年轻人当时的心境和她对世界的理解,“在还不够理解社会的时候,走入了社会”,随之而来的,是个体的弱小无助,以及突然从文学教育所搭建的象牙塔里坠入现实、直面生活时的断裂与冲击。

“只是,我不可能在40岁的时候还像20岁那样,拼命燃烧自己的情感。我在20岁时的小说,关注的是年轻女性那些幽深、挣扎的内心,而随着年龄的增长,我会试图去了解更多的人,关注更广阔的世界,这样才有意思。作家终其一生都在燃烧自己,只是到后来,我所燃烧的不再仅仅是情感,而是对这个广阔世界的更多理解。”

编辑《以鸟兽之名》时,樊晓哲觉得孙频“开始变得开阔”。她认为,“在《疼》《盐》《裂》的时候,她比较关注个体的疼痛感,而从《以鸟兽之名》开始,她把一些博物的东西,植物、山川,包括它们背后的历史都带出来了。”

人类学的写作启发了她。在人类学那里,孙频看到了一种对人类更深入的、更有脉络的关照。她写《以鸟兽之名》,用人类学的方式去处理山地的变迁、草木与山川的历史,深描山民在城市与山林之间的生活演变。这份投向人类和人类所处的世界的持久目光,充满了耐心,充满“对不同人的最大的尊重”。而当她以同样的耐心去打量这些山民、渔民和海人,这些在城市文明的目光中的“蛮荒”之人,她切切实实地体会到了其中独特的生机。她在《骑白马者》里写各种奇奇怪怪的山民,一起将养女带大的光棍兄弟,在深山里办农民大学的矮个子男人……“你看他们的生活条件其实非常艰苦,你也可以用蛮荒来形容他们,”孙频说,“但是,他们的语言、他们的想法,都充满着生机,那种生机不属于城市和文明,却同样真挚而动人。”

《海邊魔术师》新书分享会现场,作家李敬泽说:“尽管孙频的创作有很大的变化,但我觉得她的方向确实没有变,一直有一种在人和万物之间建立联系的意图,这个是特别重要的。孙频小说里的一个通常的情境是,走着走着,人越来越少,人少处,万物生。”

随着年龄的增长,孙频发现自己对人的兴趣没那么大了。“当对人或人性有很多的失望,或者在人群里得不到深层慰藉的时候,这种人与人之间的复杂关系就逐渐成为一个逼仄的空间,会束缚人。”

她去认识植物、动物,认识她路过的那些河流,和不会讲普通话的人努力交流,尝试理解他们。“这本身就是一个非常有趣的过程,”孙频说,“因为你在逐渐地理解世界,而这对于生活在高楼中的人们来说,其实是非常治愈的。”当她从城市来到山林与海洋,地域的变化影响着置身其中之人的心境,“你会变得越来越宽容。”

这份生活心境上的转向,最终也改变了她的创作。“我早期的小说纠结于人与人之间的关系,后来就对这种写作有点厌倦,”孙频说,“再这样写下去没有太大的意思,我想做一些尝试和调整。而且,我觉得每个作家的尝试方向,一定有个前提就是,让自己觉得舒展和愉悦,并对作者自身具有疗愈和滋养的功能。一个人不可能说,我写作是去服苦役,去写那些自己不愿意写的东西,哪怕这能给作家本人带来更多的名声。”

孙频想象着自己成为了《海鸥骑士》中虚构的船长,试图创造一个更好的、更大的精神空间——“因为写作本身就是对自己的疗愈、对自己的安放。”

“在那一刻,我想,如果真的万物有灵,那一个人死了之后,只是离开了人类社会,却进入了一个更加阔大的世界,在那个世界里,植物、动物、山川、河流、日月、海洋、飓风、神灵、亡魂、妖魅、精灵都是可以互相交流的。这种交流无法被活着的人看到,但在那些孤独的、有创伤的人身上,却多少露出了一些痕迹……”(《海边魔术师》)

“逃避和安顿是同时存在的,”孙频说,“你可以把这种逃避理解为因人对现实和物质世界的无力感而产生的逃避,但同时在这个逃避的过程中,你也为自己构造出了一个新的世界,一个属于万物的世界,不再局限在人类,而是在天地之间。”

追问依然存在。樊晓哲认为,孙频的创作始终在处理她内心的困惑,“首先她觉得现代文明下人与人之间的沟通是有困难的,于是她产生了困惑”,“在《疼》《盐》《裂》里,她从个体感受出发,不断地去书写困惑”,“到了后面,她进一步去追问困惑的来源,这到底是人的问题,还是社会的问题?”

“到了现在这个阶段,她没有在人群中寻找答案,而是到万物中去寻找。”在那些现代文明的边缘地带,没有人知道的山林与海岛深处,那些航船、水手、山民和鸟兽,都是自洽的。“在万物中,她的困惑得到了稀释和缓解,或者说疗愈。”

孙频喜欢艾米莉·狄金森的诗歌里“精灵式的气质”,也喜欢沈从文的写作,这样的文字气息是她所向往的状态,“在他那里,人与自然万物之间没有痕迹地融合,非常舒畅、自然的缝合和连接。”