广东粤西地区泥石流成灾机理和防治措施

——以怀集洽水镇蔡洞坑为例

2023-12-06何伟杰

何伟杰

广东省有色金属地质局九三三队 广东 肇庆 526060

蔡洞坑沟位于怀集县洽水镇坡下村蔡洞坑组村庄北侧低山丘陵地段,地理坐标东经:112°21′26″,北纬:24°10′02″,南面紧临乡道及河道,有常年性流水。

蔡洞坑沟泥石流在1982年曾发生一次造成重大灾害;2020年6月7日发生泥石流造成9户村民房屋被损毁,直接损失约10万元。发生以后,流域内可以直接补给泥石流的松散物质增加,更加加剧了泥石流的危险性。一旦发生短历时、高强度降雨或连续降雨,蔡洞坑沟随时会发生灾害性泥石流,威胁下游村庄28户118人村民及道路过往行人安全。因此,根据对蔡洞坑沟“6·7”泥石流灾害的野外调查及无人机航拍,分析泥石流的成灾特征与危害形式,阐述蔡洞坑沟泥石流发展趋势,提出了相应的灾害治理措施,以提高对泥石流的形成与成灾机理的认识。

1 泥石流形成条件

蔡洞坑沟泥石流灾害的形成主要由适宜的地形、充足的水源条件以及丰富的物源。

1.1 地形条件

蔡洞坑沟位于粤西北山区,属低山丘陵地貌,地势呈北东高西南低,流域后缘位于分水岭山顶处高程约654.89m,前缘为蔡洞坑村与乡道交界处高程约81.89m,相对高差373.00m,流域面积约0.267km2,主沟道长0.99km,平均纵坡降比199‰,坡度30°~50°。地貌分割明显,沟道上游切割强烈,两岸坡底地形陡峭,沟道呈典型深“V-U”字形组合。沟流域共发育有3条支沟,呈树枝状展布在蔡洞坑沟两侧,各支沟平均纵坡降达250‰,上游清水区是三面环山、一面出口的瓢状区域,地形陡峻,有利于地表降水的径流和汇集,这些因素为泥石流的形成提供了有利的水源条件。其中:清水形成区位于410~307m段,流通区位于300~307m段,堆积区位于300m至沟道与道路交界处,特征分布如图1所示。

图1 蔡洞坑位置图

图2 堆积扇冲毁房屋

1.2 物源条件

根据野外调查及航拍,分析统计蔡洞坑沟域内共发育14处剥蚀裸露面物源。这些物源主要为开挖山体形成的边坡发生崩滑坡堆积物源,疏松固体物源总量为41.42×104m3,可能参与泥石流运动的动储量10.33×104m3。蔡洞坑沟泥石流的固体物质来源可分为两类:沟谷两侧的陡坡堆积物、汇水区域内的剥蚀裸露坡面崩滑物质。

(1)沟谷两侧的陡坡崩滑物

沟道基岩为花岗岩,两岸地形陡峭,基岩裸露,节理裂隙发育、在风化、卸荷的循环作用下,岩体完整性变差,表部发生崩滑,带动松散表层碎石土构成泥石流的物源。崩滑主要发生于地形陡峭的前表部基岩裸露区,崩滑堆积物主要集中在沟域上段的宽缓沟谷内,受暴雨冲刷失稳,构成物源。在强降雨作用下,可能将首先启动。由于沟道泥石流沟纵坡比降较大,在降雨作用下,沟道物源崩滑物易进入沟床引发泥石流,特别是沟源崩滑区往往地形陡峻,暴雨冲刷下坡面上的松散物质和坡脚的崩塌堆积体被水流带入沟床,从沟头高位倾泻而下,沿沟冲蚀沟床,裹挟沟侧松散物质向下运动,形成泥石流。

(2)剥蚀裸露坡面崩滑物质

在经济林地未破坏前,流域植被茂盛,水土保持良好。但近年来当地村民对经济林地山体开挖形成边坡,土层在降雨作用下,花岗岩土体软化、崩解,强度降低,产生渗透变形,引起边坡结构土体软化、松散,土块受重力引起的拉力及倾覆力矩作用下,造成坡面发生中小规模的崩滑。这类崩塌物大多发生裸露的边坡,土体结构松散,在降雨条件下坡面水流冲蚀极易发生崩滑而进入沟道补给物源。总之,在对经济林山体开挖树木砍伐之后,流域内土体在雨水冲蚀下发生崩滑更容易向下游发生运移。

2020年6月7日在短历时、高强降雨作用下,对开挖形成的边坡冲刷,岩土体强度和结构软化,加之山体自然陡峭地形,在该过程由势能的转化,泥石流的能量也增大,破坏力增强。造成这类崩滑物大多发生在人工开挖形成边坡,坡面裸露,土体结构松散,在降雨条件下坡面水流冲蚀极易发生崩塌而进入沟道补给泥石流。因为这种剥蚀裸露坡面分布面积较大且多,所以是构成泥石流固体物质的主要来源。

1.3 水源条件

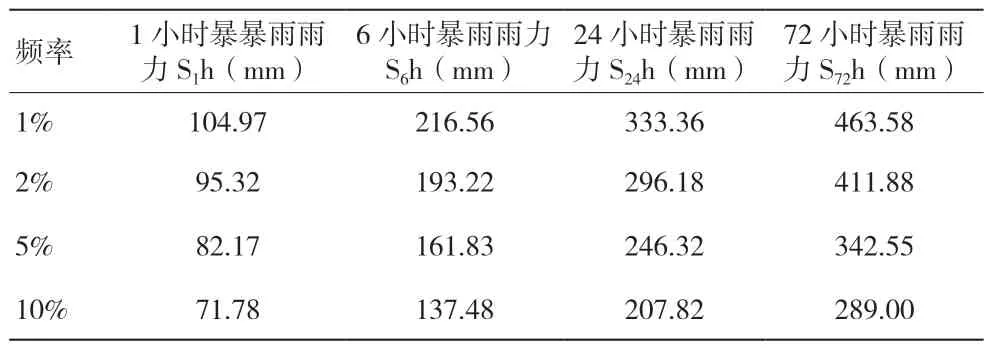

水源是泥石流发生的主要的引发因素,蔡洞坑沟潜在水源条件主要有:(1)降水充沛。根据怀集县气象局30年气象资料显示,多年平均降雨量1713.2mm,降雨多集中在4~9月,总雨量为1375.4mm,约占全年降雨量的78.40%。日最大降雨量188.9mm,时最大降雨量为60.90mm。据暴雨洪水计算手册,计算不同频率降雨量(表1)。如此大的降雨量泥石流的形成提供了有利的水源条件。在2020年6月7日,该地区降雨量达到216mm,短时间内时降雨量达50mm,完全具备引发泥石流灾害的降雨条件。短历时、高强降雨是此次泥石流的诱发因素。

表1 不同频率下流域暴雨洪水流量参数表

(2)排泄通道堵塞。沟口处发生泥石流前原简易沟道宽为1.2~2.0m,深约1.0m,发生后该沟道填埋后进行拓宽成宽4~6m,深约3.0m,但过路段涵管直径约0.6m;由于近年来暴雨少,雨季沟涧水量不大,若遇到极端气候,沟道排泄不顺畅,可能发生灾害。

1.4 堆积区

蔡洞坑沟口村庄为泥石流堆积,地势较低且开阔。“6.7”泥石流形成的堆积扇,威胁28户共118人,潜在经济损失1000万元。泥石流爆发时沟道淤积变幅近1m,堆积粒径0.5m~2m,现以填埋沟道拓宽。目前堆积扇进行清理堆积在沟道两侧,以30~50cm粒径居多,岩性主要以花岗岩,大块有明显撞痕,块石呈次棱角状至圆角,被冲毁房屋还存有泥痕。

2 泥石流成灾机理及运动特征研究

在短历时、高强降雨作用下,6月7日蔡洞坑沟发生泥石流灾害,蔡洞坑村受灾示意(图3),图中红框内为主要受泥石流影响严重区域。人类活动对蔡洞坑沟流域最明显的是破坏生态环境及岩土体结构,使泥石流活动所需的物源动储量剧增,降低泥石流启动的降雨阀值。在持续强降雨,使流域内土体饱和和水土流失程度进一步加剧,其抗剪强度性能力被降低,最后在当日的高强降雨中被激发,爆发了泥石流灾害。

泥石流形成与运动过程:在降雨较小时,水动力尚不是很足的条件下,沟道内少量先达到饱和的物质及部分崩滑堆积体表层物质被雨水冲刷携带出沟,形成小规模的泥石流活动。随着时间推移,沟内雨水持续汇集,蔡洞坑汇水区多物源开始启动,且沟道内部分崩滑堆积物随着雨水冲刷作用下参与泥石流运动,此时水动力增强,部分沟道堆积物已被携带启动,但泥石流流速不大,冲击力较弱,由于连接谷口至主河道的沟道较窄小,排泄能力有限不利于泥石流持续向下游运动,故而绝大部分泥石流停淤堆积在沟道出口附近。与此同时,各条沟上游物质不断向下移动,受到沟口下游泥石流堆积物阻拦,堆积规模逐渐增大,堵沟现象更加严重。由于人类活动对植被及岩土体遭受严重破坏,且上游地形陡峭,基岩及人工边坡裸露,降雨持续,汇水大量持续在堰塞体上游汇集,堵塞体最终迅速溃决,形成较大规模的泥石流活动。

当泥石流运动到沟口附近时,之前的堵塞点瞬间被冲毁,泥石流运动到下游村庄附近时,原有排泄沟道和过路涵管不能满足其过流量,冲出沟口后,由于失去两侧约束边界,地形较低、平缓及开阔,泥石流流体发生大面积漫流,致使较多的房屋和道路被冲毁掩埋。

上述泥石流形成与运动过程得出泥石流的成灾机理:人类活动形成的边坡发生崩滑堆积物在强降雨作用下汇集到沟道中,并在沟口处形成堰塞体,其结构松散、孔隙度较大、密实度及强度明显下降,变为半饱和土体。上游水土不断向此处汇集,洪水对堆积体强烈冲刷,当水土重力和洪水冲击力共同作用下堵塞体不能承受时,最终溃决,大量饱和物质向下游漫流,形成泥石流。综上分析,人类活动形成松散堆积物是主要物源,从而形成了岩土体饱和、凝聚力、强度降低,转化为泥石流的重要启动机制;同时也表明,在蔡洞坑村庄左一侧沟道及过路涵管的排泄通道滞后;在发生后虽然对原有沟道进行拓宽,但是过路涵管仍然无法满足现阶段泥石流的排泄要求。

3 泥石流发展趋势

通过蔡洞坑沟的航拍及调查分析,蔡洞坑地区泥石流具有较高的隐蔽性、突发性及较强的破坏性等特点,“6·7”高强降雨不仅造成该区域泥石流沟道物源量增多,同时在汇水区域人类活动造成较多边坡发生崩滑物质,为泥石流补给较多物源,且该区茂密的植被及陡峭的沟道加大了泥石流的排查工作难度,使其具有较高的隐蔽性。该区域泥石流物源分布高程较高,分布位置较广,且具有较强的运输能力及较大泥石流冲出量体现出其较强的破坏性。“6·7”泥石流已经对其沟口下游的房屋及道路造成毁坏,目前遗留在沟道的部分物源及流域内分布的较多人工边坡易发生的崩滑物质,若再次高强降雨及连续降雨,蔡洞坑沟还将发生较大规模的泥石流,造成对下游村庄的严重破坏。

4 结论

根据航拍及现场走访调查确定,蔡洞坑沟泥石流的灾地质条件遭受人类对生态环境的破坏使得发生剧烈变化的坡面泥石流灾害。本次地质灾害是2020年6月7日在暴雨作用下诱发。由于沟谷流域面积大,地形陡峻,易于汇水,水源丰富。泥石流规模主要与沟域内松散固体物源的累计和动态变化情况及与引发泥石流的暴雨情况相关,当沟域内松散固体物源累积较多,且遇到集中暴雨时,往往就会发生较大规模的泥石流灾害。泥石流对蔡洞坑村庄造成的破坏,是因泥石流堵塞主要排泄沟道进而扩大泥石流致灾范围。在1982年和2020年该沟暴发两次泥石流灾害,泥石流活动是人类在上游对生态环境的破坏及村庄座落的布局之间不合理的矛盾,使得泥石流规模虽然不大但均造成严重损失。

泥石流的治理应兼顾固源、拦挡和排导措施,为减轻泥石流运动对建筑物及道路的破坏,使得沟口到主河之间泥石流可以顺畅的排泄。固源措施主要集中在汇水区受人类工程活动对山体开挖形成的边坡,可以采取生态修复的方式;拦挡措施主要在上游、支冲沟及在中下游修筑拦砂坝,缓解沟道底部的溯源侵蚀,有效拦挡粒径较大碎块石及降低泥石流的水动力条件;下游堆积区以排导为主,修建排导渠采用单边防护堤对村庄一侧进行有效防护,让泥石流顺利归槽到达安全区域,同时加强对泥石流监测预警工程建设。