诊学习之阶 解认知之难

——对一名五年级学生乘法分配律概念学习的分析及教学干预

2023-12-04□周莹

□周 莹

运算律是小学数学学习的重点内容,其中,乘法分配律因其结构的复杂性和运用的灵活性成为学生学习的难点。受概念理解水平的限制,学生在运用乘法分配律解决问题时,常常会出现“盲目凑整”“变式误识”等情况。通过诊断学生对乘法分配律的掌握情况,分析学生的概念理解水平,精准实施干预,可以提高学生的概念理解水平和运用能力。下面,笔者以对一名五年级学生小A的干预过程为例,探讨基于学习进阶诊断的个别化教学。

一、学习诊断,确定学习起点

小A的数学成绩处于班级中下水平,他不仅课堂交流不主动,还时不时拖欠作业,因而备受教师关注。在四年级系统学习乘法分配律后,教师针对小A的错题情况,采用“标记相同因数”“讲数学故事”等多种方式进行了纠正。但直到五年级,小A仍频繁出现类似“1.25×4.8×0.08=1.25×4+0.8×0.08”“99×124=(99+1)×124”的错误。为精准把握小A 对乘法分配律的理解水平,笔者借用黄兴丰研究团队设计的乘法分配律的诊断问题,以访谈的形式对小A乘法分配律的掌握情况进行学习诊断(如表1)。

表1 对小A乘法分配律掌握情况的学习诊断

根据访谈可知,小A能在具有乘法分配律结构的具体情境(任务1)中理解两种不同形式算式的含义;能用三位数乘一位数的竖式验证结果(任务2);能基于对乘法及加法含义的理解,比较具有相同因数的两积之和的大小关系(任务4);但未能在分配律的两种形式之间建立有效联系,实现两种形式的自由转换(任务3);未能有效识别较复杂的分配律结构,忽视规则简单凑整(任务5)。

二、个别干预,提升理解水平

学习进阶水平既是每个阶段概念学习的终点,也是概念理解的发展进程,每个水平级均可作为学习干预的阶段性目标。黄兴丰研究团队依据APOS理论构建出乘法分配律学习进阶模型,包含6个进阶水平。水平1:能以某个数量作为单位进行计数,初步理解加法和乘法的关联。水平2:通过具体情境及运算求解等活动,初步感悟乘法分配律的基本形式,记忆乘法分配律的基本形式。水平3:在支持乘法分配律结构的情境中,通过说理或程序性操作,在分配律的两种形式间建立联系,但尚未形成完整的定义。水平4:能从实例中抽象出乘法分配律的本质特征,并理解其内涵。水平5:能在非标准形式中识别乘法分配律的结构,进一步理解乘法分配律的本质。水平6:具有完整的乘法分配律概念,建立起与其他数学概念之间的联系,形成知识的综合图式。根据教师对小A的访谈结果,对照学习进阶水平的具体表现,他的乘法分配律概念理解水平处于水平2 的发展阶段,未达到水平3。针对小A对乘法分配律的现有理解水平,教师将五年级学生的常模水平作为最终的干预目标,制订了乘法分配律的干预教学计划(如表2)。

(一)对比迁移,建立模型

人教版教材在四年级下册创设了植树情境,通过“一共有多少名同学参加了这次植树活动”这一问题,引导学生依据两种思路列出两个算式,得到等式:(4+2)×25=4×25+2×25。然后给出乘法分配律的文字表述“两个数的和与一个数相乘,可以先把它们与这个数分别相乘,再相加”。教学中,教师会依据教材编排意图重点引导学生理解乘法对加法的分配,而对乘法对减法的分配却不会深入展开,导致小A 经过一年的学习仍未能建立乘法对减法分配的模型。

1.多角度预设,促进迁移

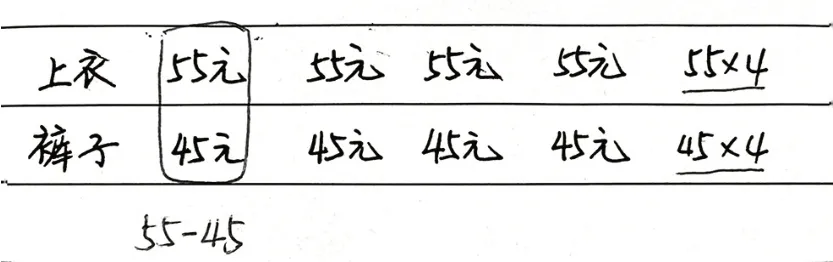

为降低认知难度、聚焦教学重点,教师创设“学校打算为短跑队运动员购买队服,每件上衣需55元,每条裤子需45元,4套队服共需多少元钱?4条裤子比4件上衣便宜多少元?”和“五年级有6个班,六年级有4 个班,如果每个班级可以领10 根跳绳,五、六年级共领了多少根?五年级比六年级多领多少根?”两个现实问题。借助现实生活情境,从“份数相同”和“每份数相同”两个角度进行比较迁移,帮助小A实现乘法分配律从加法向减法迁移。

2.结构化表征,突破障碍

实际干预过程中,小A解决“4条裤子比4件上衣便宜多少元?”的问题时,他只有“上衣总价减裤子总价”一种解法,不能将裤子和衣服一一对应来求解。为突破这一障碍,教师启发小A通过对比梳理信息,形成结构化表征(如图1)。再指引他变换观察角度,找到另一种解题思路,得到:55×4-45×4=(55-45)×4。最后引导小A结合具体情境,运用乘法的意义解释算式两边相等的原因。小A 通过对比、观察解决两个购物问题列出的4 个算式,发现乘法分配律中的“+”变成“-”后仍然成立,顺利提炼乘法对减法分配的字母表达式。

图1 购物问题结构化表征示意图

(二)调用经验,理解本质

众所周知,在学生学习乘法分配律之前,教材已多次渗透乘法分配律结构,如乘法口诀前后两句的关系、多位数乘一位数、长方形周长计算等,为学生理解乘法分配律提供了大量的基本活动经验。然而,小A 虽然掌握了上述知识,但是未能在学习经验与乘法分配律之间建立有效联结,形成完整的认知结构。

1.唤醒经验,建立有效联结

教师发现小A具有很好的计算能力。因此,教师从两位乘法笔算开始,通过构建“15×26=6×15+20×15”这样的等式,帮助小A直观地理解笔算“15×26”的过程就是“把其中一个因数拆分成整十数与一位数相加,再把拆分后的两个加数分别与另一个因数相乘,再相加”,引导小A在乘法笔算和分配律之间建立联系。当然,也可以从“式”与“形”两个方面表征长方形周长的计算,将乘法的意义、乘法运算、几何度量和乘法分配律建立联系,实现多点联结。

2.多元表征,促进意义理解

小A 能够运用语言、符号、现实情境等多种表征方式对乘法对加法的分配作出合理的解释,但不能解释乘法对减法的分配。因此,教师从图式表征入手,引导小A 先画图表示“(6-4)×3”和“3×6-3×4”这两个算式,再通过观察图式发现两个算式表达相同的意义,最后结合运算的意义用数学语言表征等式,促进多种表征形式的转换。

(三)直观推理,纵向拓展

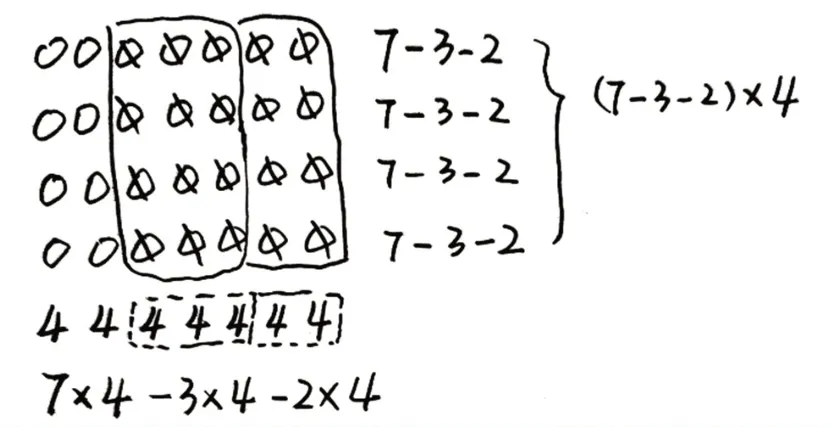

乘法分配律可以从两项式推广到多项式,即若干个数的和(差)与一个数相乘的形式。小A 对乘法分配律的应用只局限在两项式,不能识别类似“7×4-2×4-3×4”这样非标准分配律的结构。

1.借助图形表征,向多项式拓展

在干预过程中,小A在教师“先看前面两项,再补充第三项”的提示下,意识到可以使用乘法分配律的变式。小A 将“7×4-2×4-3×4”两次变形后得到“(7-2-3)×4”,从而建立两者的等式关系,但仍不能自主用乘法的意义解释等式相等的原因。面对这一情况,教师引导小A 回到图式表征中,让他用图式表示算式的含义(如图2),再分别从横向、纵向观察图式,用乘法的意义解释两个算式。由此,小A逐渐认识到“从横向看,4个(7-3-2)就是4个7减4个3,再减4个2;从纵向看,7个4减去3个4,再减去2 个4,还剩(7-3-2)个4”,从而实现了乘法分配律的多项式推广。

图2 乘法分配律多项式表征示意图

2.借助意义解释,提高整体思维

小A 在计算“25×15×(2+4)”时,先按计算顺序得出“25×15=375”,再将其变形为“375×2+375×4”进行计算;在计算“25×(2+4)×15”时,先按计算顺序得出“25×6×15=150×15”,再将其转化为“(50+100)×15=50×15+100×15”进行计算。而对于“25×(2+4)×15=25×15×(2+4)”是否相等的原因,小A 则是将“(2+4)”看作“6”,运用多种运算律的应用进行合理的解释。由上述过程可知,小A通过教师的教学干预,能够从单一运算律的应用进阶到多种运算律的混合应用,提升了整体思维。

(四)教后诊断,检验成效

经过三个阶段的教学干预后,教师再次对小A进行教学诊断。教师设计了两项式和多项式两类式题,共10 道题,具体包括乘法对加法、减法分配的标准乘法分配律和非标准乘法分配律,其中运算数据包含整数和小数两类。除“4.87×0.36+48.7×0.054”这类需要先等价变形,再运用乘法分配律进行简便运算的问题外,其他问题小A 均能正确运算。教学诊断表明,小A已经能在非标准形式中识别乘法分配律的结构并进行合理巧算,但对同时运用多种运算律、性质进行运算存在困难。因此,通过教师的教学干预,小A对乘法分配律的学习进阶水平已经达到了水平5,但未达到6水平的图式阶段。

综上所述,教师通过对乘法分配律学习的个案诊断,分析学生概念理解的难点,拟订教学干预路径,精准实施个别化教学,可以提高学生的概念理解水平和运用能力。