一个氮高效籼粳交直立穗粳稻品种的鉴定

2023-12-02许作鹏黄本西孙铭琰杜圆月徐扬杨泽峰刘巧泉程祝宽张宏根汤述翥

许作鹏 黄本西 孙铭琰 杜圆月 徐扬 杨泽峰 刘巧泉 程祝宽 张宏根 汤述翥

摘要:培育和筛选需肥量少、产量高的氮高效品种是减少资源浪费、保护生态环境的重要途径。以4个直立穗粳稻品种(系):武密粳(扬州大学以粳稻品系抗条武育粳3号与籼稻品种密阳23杂交育成)、抗条武育粳3号、武运粳24、淮稻5号为供试品种,设置4个氮肥施用量:全生育期不施氮、全生育期施氮120 kg/hm2、240 kg/hm2和 360 kg/hm2,以及3个栽插密度试验:37.5万穴/hm2、30.0万穴/hm2和22.5万穴/hm2,探究不同直立穗品种的氮肥利用率及对产量的影响,试验重复2年。结果表明:武密粳遗传背景中籼稻血缘占比9.60%,明显高于其他3个粳稻品种;随氮肥施用量增加,所有品种株高、生物产量呈上升趋势,收获指数呈下降趋势,经济产量则以施氮240 kg/hm2水平为最高,过度施肥导致产量降低,栽插密度对以上4个性状的影响相对较小;武密粳的经济产量、收获指数和氮肥偏生产力显著高于其他3个品种,氮肥农学利用率显著低于其他3个品种,表明多施氮肥对提高武密粳产量的贡献相对较小;武密粳在施氮120 kg/hm2条件下的产量超过武运粳24和淮稻5号在施氮240、360 kg/hm2条件下的产量,说明武密粳是一个氮肥利用率较高的粳稻新品系,通过籼粳杂交培育节肥高效粳稻品种是可行的。

关键词:籼粳杂交;粳稻品种;产量;氮肥利用率;收获指数

中图分类号:S511.2+20.37文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2023)20-0093-08

随着经济的发展,耕地面积减少,提高水稻单产是减轻人口增长对粮食需求压力的重要途径。目前,水稻单产的提高主要依赖肥料增施和高产品种选育。在生产上,农民常常通过增施氮肥来获取高产。为满足生产上对耐肥抗倒品种的需求,伴随育种年代推进,选育品种的需肥水平不断提高。有研究表明,早期品种适宜施氮量低于近代品种,氮素利用效率相对较高,现代水稻品种的氮素利用效率相对较低[1-4]。1961—1999年全球氮肥用量增加了6.4倍,同期我国氮肥用量增加了43.8倍。1961年我国氮肥用量约占世界氮肥用量的5%,至1980年上升至20%[5]。目前,我国已成为世界第一大氮肥消费国,氮肥用量占全球氮肥用量的30%。我国稻田单季氮肥单位面积用量平均为 180 kg/hm2,比世界平均用量高出75%[6]。在江苏省,平均施氮量为272.24 kg/hm2,苏南地区甚至达到300 kg/hm2,比世界平均施氮量高出191.26%,远远超过国际公认的年施氮量225 kg/hm2的安全标准[7]。

氮是作物生长不可或缺的重要元素,合理施氮固然是提高水稻单产的重要途径。但是,过量施用氮肥又会产生许多副作用,诸如稻田氮肥流失,氮肥利用率下降,水稻病虫害加重,稻米食味品质降低,环境污染加重等[8-9]。目前,我国稻田施氮量已经处于高位水平,施氮所带来的增产效益越来越低。为了减少资源浪费、保护生态环境,这就要求水稻育种家选育氮肥利用效率高,即少施肥也能获得高产的品种,以促进水稻向绿色、高效、环保种植方式改变。

目前,生产上推广的粳稻品种多为携带DEP1基因的直立穗品种,这类品种的氮肥利用率较低[2]。籼稻生长繁茂,耐瘠性强,一般较粳稻特别是直立穗粳稻需肥量少,氮肥利用效率高[2,4,10-11]。因此,通过籼、粳杂交可能是培育需肥少、产量高直立穗粳稻新品种的一条途径。扬州大学在这方面做了尝试,2009年以直立穗粳稻品系抗条武育粳3号为母本与韩国籼稻品種密阳23杂交,经多代选择和鉴定育成了植株繁茂性好、产量高而稳的迟熟中粳直立穗新品系武密粳。2021—2022年,以抗条武育粳3号及生产上正在推广的武运粳24和淮稻5号为对照,武密粳为研究对象,设置肥料密度试验鉴定武密粳的氮肥利用率,探究籼粳杂交改良粳稻氮肥利用率的效果,旨在为新时期水稻品种选育和水稻节本高效生产提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试材料为同一熟期类型的4个直立穗的迟熟中粳品种(系)。C1为武密粳,是扬州大学通过籼、粳杂交育成的高产新品系。C2为抗条武育粳3号,是扬州大学以印度秋稻Dular与武育粳3号杂交和回交,采用分子标记辅助选择改良其条纹叶枯病抗性育成的新品系[12],2010年通过上海市农作物品种审定,定名为海丰1号。C3为武运粳24,是江苏(武进)水稻研究所育成的高产品种。C4为淮稻5号,由江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所育成,是江苏苏中地区推广应用面积较大的品种,也是江苏省迟熟中粳区域试验和生产试验的对照品种。

1.2 试验设计

3因素裂区试验设计。品种为以上4个品种。以氮肥施用量为主区,设置4个水平:A1为高肥,施纯氮360 kg/hm2;A2为中肥,施纯氮240 kg/hm2;A3为低肥,施纯氮120 kg/hm2;A4为无肥,不施氮肥。各施氮处理,基肥 ∶分蘖肥 ∶穗肥均按3 ∶4 ∶3分施。栽插密度设置3个水平:B1为高密,株行距13.3 cm×20 cm,37.5万穴/hm2;B2为中密,株行距13.3 cm×25 cm,30.0万穴/hm2;B3为低密,株行距13.3 cm×33.3 cm,22.5万穴/hm2。合计48个处理,设2次重复,试验重复2年。

1.3 试验实施

试验于2020年和2021年在江苏省扬州市邗江区槐泗镇林桥村安宁组实施,试验田为1年2季的稻麦轮作田,前茬为小麦。2年均于5月15日播种,6月18日移栽。育秧方式为水育秧,秧田播种量225 kg/hm2。各处理均单苗栽插,每小区栽6行,每行19株。各施肥处理间筑以田埂并包裹塑料薄膜,以防肥水串流。基肥在栽秧前面施,分蘖肥待秧苗活棵返青后施用,穗肥于8月初施用。各小区分别于8月20日前后始穗,10月20日同日收获。水稻生长期间病虫防治及水浆管理同相邻生产大田。2年试验安排在同一块田进行,不同氮肥处理的小区位置不变。

1.4 性状测定

1.4.1 籼稻血缘占比检测及氮高效基因分析 移栽后30 d,每个品种(系)随机选取5个植株取新鲜嫩叶片,叶片等量混合后提取DNA并进行基因芯片检测(水稻40K基因芯片,武汉双绿源创芯科技研究院有限公司)。芯片检测生成的原始数据利用Genome Studio软件进行判断分型,并计算出各品种(系)中籼稻血缘及粳稻血缘的占比,同时分析相关氮高效基因的功能位点。

1.4.2 株高测量 齐穗后成熟前测量各小区中部10株的株高,取其平均值。

1.4.3 经济(稻谷)产量测定 成熟后,收获各小区中部50株稻谷,分别手工脱粒装纱袋风晒,风干扬净后,取饱满粒称质量和测定含水量,先折算成14.5%标准含水量的质量,再折算单位面积经济产量(t/hm2)。

1.4.4 收获指数和生物产量测定 计数以上50株样本的总穗数,按平均单株穗数齐地面收割3株装纱袋风晒,1个月后,先称3株植株总干质量,然后将稻穗脱粒扬净,取饱满粒称质量。饱粒质量除以3株植株总干质量即为收获指数。以单位面积经济产量除以收获指数计算生物产量(t/hm2)。

1.5 氮肥利用率计算与统计分析

氮肥偏生产力=稻谷产量/施N量;

氮肥农学利用率=(施N区稻谷产量-无N区稻谷产量)/施N量。

利用SPSS 23.0软件对数据按固定模型进行方差分析和差异显著性测定。

2 结果与分析

2.1 4个品种(系)背景中籼、粳血缘占比分析

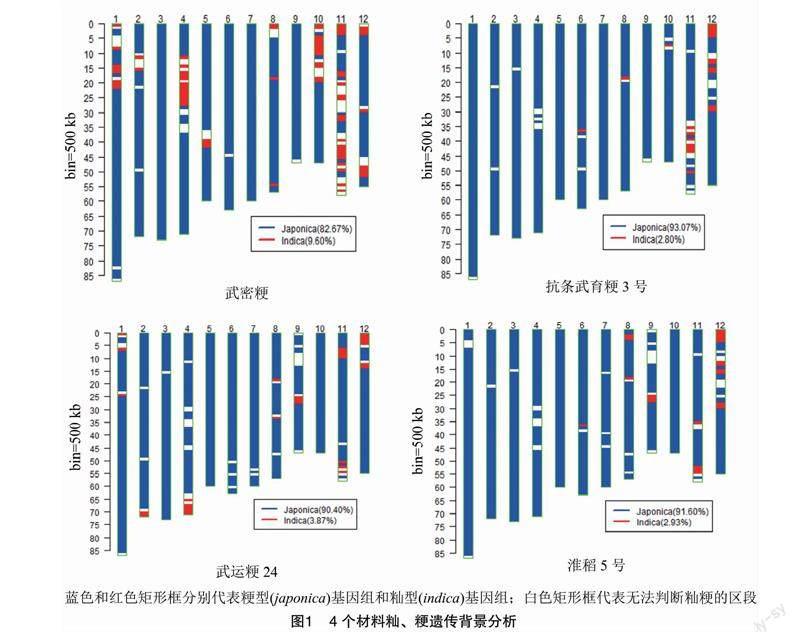

利用基因芯片检测了4个供试材料的籼、粳血缘占比,结果表明,4个品种均携带直立穗穗基因DEP1。其中抗条武育粳3号、武运粳24、淮稻5号3个品种背景中籼稻血缘占比为3.0%左右,粳稻血缘占比均达90%以上,武密粳背景中籼稻血缘占比为9.60%,粳稻血缘占比达82.67%,籼稻血缘占比明显高于其他3个品种。相关研究表明,已克隆的氮高效基因多来源于籼稻,如NRT1.1B[13]、GRF4-MYB61[10,14]、OsNR2[15]等。基于基因芯片的基因功能位点分析表明,本研究中的4个品种均不携带这些基因(图1)。

2.2 3因素试验结果的方差分析及主效的差异显著性测定

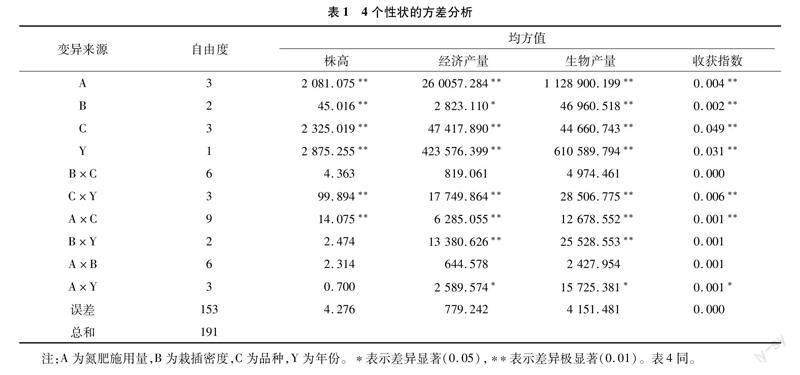

对株高、经济产量、生物产量和收获系数4个性状按固定模型进行方差分析,结果(表1)表明,株高、经济产量、生物产量和收获指数4个性状上,氮肥施用量、栽插密度、品种及年份的主效均达极显著或显著,品种與氮肥施用量的互作均达极显著,品种与年份的互作也均达极显著,品种与栽插密度、氮肥施用量与栽插密度的互作均不显著。以上结果说明不同品种年度间表现不尽一致,不同品种对氮肥的需求存在明显差异。经济产量和生物产量2个性状上,栽插密度与年份的互作极显著;经济产量、生物产量和收获指数3个性状上,氮肥施用量与年份的互作显著,说明年度间不同气候条件对水稻生长影响很大,对栽培技术的要求不同。在株高性状上,氮肥施用量与年份、栽插密度与年份的互作不显著,表明氮肥施用量、栽插密度对株高的影响年度间比较一致。

进一步分析不同处理下株高、经济产量、生物产量和收获指数4个性状的表现,结果见表2。由表2可知,随氮肥施用量的增加,株高、生物产量呈上升趋势,其中高肥与中肥的数据差异不显著;经济产量则以中肥条件下最高,过度施肥反而导致产量降低;收获指数随着施肥水平的提高有下降的趋势,高肥条件下的收获指数显著低于中、低、无氮水平。随栽插密度的增加,株高、经济产量及生物产量呈上升趋势,收获指数则呈下降趋势,但其对4个性状的影响明显小于施肥水平的影响。武密粳的株高显著高于其他3个品种,但武密粳的生物产量与淮稻5号、抗条武育粳3号无显著差异,显著低于武运粳24。武密粳(C1)的经济产量和收获指数均显著高于其他3个品种,推测武密粳在抽穗灌浆期能够将茎叶中的光合产物较顺畅地输送至籽粒,从而形成较高的经济产量,这也是导致该品系收获指数较高的重要原因。

2.3 品种产量与氮肥施用量的互作分析

4个品种在不同栽插密度条件下随氮肥施用量的产量变化情况见图2。

由于栽插密度与品种、栽插密度与氮肥施用量的互作均不显著(表1),因此不同栽插密度条件下各品种随氮肥施用量增加产量变化的趋势基本一致,总体表现为随着施氮量的增加,经济产量先逐渐提高,而后下降或保持平产(图2)。同时,2021年的产量水平明显高于2020年,其中淮稻5号年际间差异相对较小,相差0.64 t/hm2,其余3个品种年际间相差1.4~2.0 t/hm2(图2)。由于品种与氮肥施用量的互作极显著(表1),进一步分析4个供试品种在不同氮肥施用量下平均产量的表现,结果见表3。

由表3可知,所有品种无氮处理的产量均显著低于施氮处理,但不同品种对氮肥的响应存有差异。本试验选择在普通生产大田进行,未设长期控肥的专门田块作无肥试验,因此本试验中未施氮肥小区的产量也很高,平均可达8.25 t/hm2以上,武密粳甚至可达到9.89 t/hm2,高出其他3个品种 1 t/hm2 以上。武运粳24和淮稻5号在中、高肥条件下,产量差异不显著,尤其是淮稻5号在2年间、3种栽插密度下的趋势非常一致(图2),武运粳24在中、高肥条件下,不同栽插密度、不同年份间产量增减情况有所差异。抗条武育粳3号则以中肥条件下产量最高,高肥条件下反而显著下降(图2)。

武密粳在中、低肥条件下产量无显著差异,但显著高于高肥条件下的产量,2年的结果不尽一致。2020年武密粳以中肥条件下产量最高,高肥条件下发生倒伏;2021年秋,由于长期阴雨,武密粳在中肥条件下即开始倒伏(同年江苏省水稻大面积倒伏),产量以低施肥水平为最高(图2)。过量施氮,倒伏严重,是武密粳减产的主要原因。总体来看,武密粳在低肥栽培条件下的产量可超过武运粳24和淮稻5号2个品种在中、高肥栽培条件下的产量。

2.4 不同品种的氮肥利用效率

按固定模型对施肥处理的氮肥偏生产力和氮肥农学利用率进行方差分析,结果见表4。

由表4可知,氮肥施用量对品种的氮肥偏生产力及氮肥农学利用率存在极显著影响,不同品种在氮肥偏生产力及氮肥农学利用率上存在极显著差异,而且与年份的互作也极显著。2类指标不同栽插密度的差异均不显著,表明栽插密度对氮肥利用效率的影响不大。不同年份、氮肥施用量与品种的互作、栽插密度与年份的互作极显著影响氮肥偏生产力,但对氮肥农学利用率的影响不显著。进一步分析不同氮肥施用量及不同品种的氮肥偏生产力和氮肥农学利用率表现,结果见表5。

由表5可知,随着施氮量的增加,氮肥偏生产力和氮肥农学利用率均显著下降,品种的氮肥偏生产力高低与品种的产量高低密切相关。3个对照品种间氮肥偏生产力和氮肥农学利用率均无显著差异。武密粳的氮肥偏生产力显著高于3个对照品种,氮肥农学利用率却显著低于3个对照品种,说明多施氮肥对武密粳产量的贡献相对较小。进一步比较不同施肥处理增施120 kg/hm2纯氮所获得的产量见表6。

由表6可知,在未施氮肥时,各品种对氮肥的响应高,增产幅度大,增施120 kg/hm2纯氮,可提高产量1 750 kg左右;随着氮肥施用量的增加,施氮效果减弱,增产幅度减小。在低肥基础上增施纯氮 120 kg/hm 抗条武育粳3号和淮稻5号可再增产 1 000 kg/hm2 左右 武运粳24可增产 668 kg/hm2,武密粳只增产94 kg/hm2。在中肥基础上再增施纯氮120 kg/hm2,只有武运粳24增产,但增产幅度仅41 kg/hm2;其余品种均表现减产,其中武密粳减产最为严重,减幅达605 kg/hm2。以上结果说明,过度施肥并不能获得更高的产量,甚至适得其反,导致减产。当然,不同品种对氮肥的敏感性存在差异,栽培时需要区别对待。

3 讨论

3.1 品种及栽培技术对水稻氮肥利用效率的影响

水稻生产中,品种、氮肥施用量和栽插密度是影响水稻产量的重要因素。本研究表明,品种、氮肥施用量、栽插密度及品种与氮肥施用量的互作对水稻经济产量的影响均为显著或极显著,比较而言,栽插密度的影响相对较小。栽培上增施氮肥是提高产量的重要措施。本研究中,供试品种的产量随着施氮量的增加呈先升高后降低的趋势,以中肥水平产量最高,过度施肥反而导致减产,这与过去的许多研究结果[16-17]基本一致。在品种选育方面,为了适应氮肥施用量不断增加的栽培环境,育种家育成的多是氮素利用率低的耐肥品种,尤其是携带DEP1的直立穗型粳稻品种。这类品种需在高氮肥栽培条件下才表现出高产,氮肥利用效率低[2]。本研究中,供试的4个品种(系)均为这类直立穗粳稻品种,发现氮肥施用量与品种的互作极显著,表明不同直立穗粳稻品种对氮肥的需求存在明显的差异。武密粳在未施氮肥情况下,产量较对照品种高出1 000 kg/hm2以上,在低肥条件下产量已超过武运粳24、淮稻5号2个江苏省主推品种在高肥水平下的产量,说明武密粳在较低施肥量下即可获得高产。因此,选育与推广类似武密粳的直立穗粳稻品种可以显著降低当前粳稻生产中的氮肥施用量,降低环境压力,有助于农业可持续发展[18],这也正是本研究的初衷。

一般而言,品种未施氮条件下氮素利用效率高于施氮条件,随着供氮水平的增加,水稻的产量和吸氮量随之增加,氮生理利用效率却随之降低[16]。栽培上,通常以氮肥偏生产力和氮肥农学利用率来衡量氮肥利用率[19]。氮肥偏生产力和氮肥农学利用率的计算方法不同,体现的意义也不相同。品种的氮肥偏生产力直接与品种产量的高低呈正相关,而氮肥农学利用率受到无氮区产量高低的影响。一些需肥量少的品种,在未施氮肥条件下仅靠土壤背景氮即可获得较高产量,这必然导致氮肥农学利用率降低。因此,从减肥增效的角度考虑,育种家更希望培育和推广氮肥偏生产力高的品种[20]。本研究中,各品种随着施氮量的增加,氮肥偏生产力和氮肥农学利用率显著下降。在产量及氮肥偏生产力上,武密粳显著高于3个对照品种,这说明武密粳应是一个氮肥利用率比较高的直立穗粳稻品系。

3.2 籼、粳杂交是培育节氮高效绿色粳稻品种的可行途径

氮肥施用量过多、氮肥利用率低是当前水稻生产中存在的一个重要问题。栽培上,可依据品种生长发育特性严格控制分蘖肥的施用时间和用量以及适当增加穗肥施用比例等措施来提高水稻氮利用效率[21]。相比较而言,培育氮素利用效率高的良种是最方便及有效的途径。

籼稻比粳稻特别是直立穗粳稻的氮素利用效率高[2,4,10-11]。因此通过籼粳杂交增加现有直立穗粳稻品种背景中的籼稻血缘可能是培育氮高效直立穗粳稻品种的一条途径。为验证该育种思路的可行性,笔者所在课题组于2009年以粳稻品種抗条武育粳3号为母本与韩国籼稻品种密阳23杂交,其中密阳23是籼粳杂交的后代,该品种株型紧凑、叶片内卷挺直,用其为亲本利于后代的选择和稳定,更可能选到株型优良的偏粳型品系。经多代选择后,育成的直立穗新品系武密粳表现出早生快发,植株生长量大、繁茂性好的氮高效形态特征,丰产性上有了较大的突破。黎毛毛以204 份栽培稻微核心种质为试验材料,在低氮水平下进行了水稻氮素利用率相关性状的鉴定评价,分析了产量和氮素利用率相关性状的相关关系,认为在低氮水平下,结实率、单株籽粒质量和单株有效穗数可以作为耐低氮与氮高效水稻种质的筛选指标[22]。本研究中,在未施氮肥单苗栽插条件下(以中等密度为例),武密粳单株籽粒质量为32.88 g,其他3个品种仅为26.61~28.54 g;武密粳单株有效穗数为7.04穗,武运粳24为5.89穗,淮稻5号为6.72穗,抗条武育粳3号较高为8.69穗,但穗型较小,每穗总粒数仅116.2粒,武密粳每穗总粒数达179.0粒;武密粳的结实率为92.5%,与其他3个品种无显著差异,这些结果符合氮高效水稻品种筛选指标。基因芯片检测结果表明,武密粳籼稻血缘占比显著高于其他3个品种。因此,武密粳的成功选育证明了通过籼粳杂交培育节氮高效直立穗粳稻品种是可行的。

经检测,武密粳不携带NRT1.1B、GRF4-MYB61、OsNR2等籼型氮高效基因,是一份新的氮高效资源,关于该品系的氮高效遗传机制有待进一步研究。

3.3 籼、粳杂交有益于粳稻收获指数的改良

作物的经济产量为生物产量与收获指数(经济系数)的乘积,提高品种的生物产量或经济系数均可以获得更高的产量。传统的水稻品种均为高秆,收获指数仅在0.3左右,产量潜力受到限制。水稻矮化育种将收获指数提高到0.5左右,耐肥抗倒,产量较高秆品种提高了20%以上。袁隆平认为品种矮化之后,收获指数已很高,进一步提高稻谷产量,应依靠提高生物学产量,提出了在保持现有水稻收获指数的基础上,通过逐步提升植株高度来实现水稻产量不断提高的设想[23]。谢光辉等也认为收获指数上升的空间很小,提高单位面积经济产量的主要途径是增加生物产量[24]。广东省农科院水稻研究所则认为,目前生产应用的水稻品种距收获指数可达到的极限值0.6还有潜力可挖,并育成收获指数达到0.616的优质籼稻新品种粤香占[25-26]。

在粳稻方面,熊洁等以江苏省近50年来在生产上大面积种植的10个代表性品种为材料,研究不同年代水稻产量形成、干物质生产、源库关系和株型的差异,发现20世纪60年代至80年代粳稻的干物质量和收获指数同步增加,20世纪80年代以后收获指数略有下降,但干物质生产能力继续增加,其中收获指数最高的2个品种是20世纪80年代育成的早丰9号(0.545)和武育粳3号(0.547),20世纪80年代育成的品种收获指数在0.488~0.521之间[27]。本研究中,抗条武育粳3号的平均收获指数为0.536,显著高于武运粳24(0.507)和淮稻5号(0.504),与熊洁等的研究结果[27]相仿;武密粳的平均收获指数为0.572,显著高于抗条武育粳3号,在未施氮肥单苗栽插条件下,武密粳的收获指数可达到0.60。单玉华等比较研究了不同类型水稻在氮素吸收及利用上的差异,发现粳稻品种氮的干物质生产效率高于籼稻,而氮的籽粒生产效率低于籼稻[11]。籼稻一般早生快发,生长繁茂,抽穗后,茎叶中的养分及同化产物能够较快地输送至籽粒,转色快,成熟时随着籽粒转黄茎叶也已枯黄,而粳稻往往前期发棵较慢,成熟时秆青籽黄,茎叶中滞留较多的养分和同化产物,这是粳稻品种收获指数难以获得突破的原因所在。本研究中,从田间表型看,武密粳一定程度上表现出籼稻的灌浆特征,抽穗后能够将茎叶中的光合产物较顺畅地输送至籽粒,从而形成较高的经济产量,导致该品系收获指数显著高于3个对照品种。因此,籼粳杂交可能有益于粳稻收获指数的改良。

参考文献:

[1]王丹英. 水稻品种演替过程中植株形态与氮肥利用效率的变化[D]. 北京:中国农业科学院,2008:39-40.

[2]Dong G C,Zhou Y,Zhang J X,et al. Introgression of qPE9-1/DEP1,a major QTL for rice panicle erectness,drastically improves nitrogen use efficiency under limited nitrogen supply[J]. European Journal of Agronomy,2022,133(7523):126444.

[3]殷春渊,张 庆,魏海燕,等. 氮肥水平对不同育种时代粳稻产量、氮素吸收利用差异的影响[J]. 华北农学报,2009,24(5):123-129.

[4]程建峰,戴 廷,曹卫星,等. 稻种资源苗期氮素营养效率的分类、鉴定与评价[J]. 作物学报,2005(12):1640-1647.

[5]FAO.Statistical databases food and agriculture organization(FAO)of the United Nations 2001[EB/OL]. http://www.fao.org.

[6]Peng S,Buresh R J,Huang J L,et al. Improving nitrogen fertilization in rice by site specific N management:a review[J]. Agronomy for Sustainable Development,2010,30(3):649-656.

[7]Sui B,Feng X M,Tian G L,et al. Optimizing nitrogen supply increases rice yield and nitrogen use efficiency by regulating yield formation factors[J]. Field Crops Research,2013,150(15):99-107.

[8]Konishi H,Ishiguro K,Komatsu S. A proteomics approach towards understanding blast fungus infection of rice grown under different levels of nitrogen fertilization[J]. Proteomics,2001,1(9):1162-1171.

[9]張 军,张洪程,段祥茂. 地力与施氮量对超级稻产量品质及氮素利用率的影响[J]. 作物学报,2011,37(11):2020-2029.

[10]Gao Y H,Xu Z P,Zhang L J,et al. MYB61 is regulated by GRF4 and promotes nitrogen utilization and biomass production in rice[J]. Nature Communications,2020,11(11):5219.

[11]单玉华,王余龙,山本由德,等. 不同类型水稻在氮素吸收及利用上的差异[J]. 扬州大学学报(自然科学版),2001(3):42-45.

[12]张宏根,李 波,朱正斌,等. 分子标记辅助选择改良武育粳3号条纹叶枯病抗性[J]. 中国水稻科学,2009,23(3):243-250.

[13]Hu B,Wang W,Ou S J,et al. Variation in NRT1.1B contributes to nitrate-use divergence between rice subspecies[J]. Nature Genetics,2015,47(7):834-838.

[14]Li S,Tian Y H,Wu K,et al. Modulating plant growth-metabolism coordination for sustainable agriculture[J]. Nature,2018,560:595-600.

[15]Gao Z Y,Wang Y F,Chen G G,et al. The indica nitrate reductase gene OsNR2 allele enhances rice yield potential and nitrogen use efficiency[J]. Nature Communications,2019,10(1):5207.

[16]文 靜,戴 维,侯锡学. 三维立体强化栽培密度和氮肥管理对水稻产量及氮素吸收利用的影响[J]. 西南农业学报,2012,25(1):183-187.

[17]刘伟明. 籼粳亚种间杂交水稻产量性状与产量的相关、回归及通径分析[J]. 中国农学通报,2009,25(1):70-72.

[18]夏 冰,刘清波,邓念丹. 不同基因型水稻氮素的吸收和利用效率研究综述[J]. 作物研究,2008,22(4):288-292.

[19]彭少兵,黄见良,钟旭华,等. 提高中国稻田氮肥利用率的研究策略[J]. 中国农业科学,2002,35(9):1095-1103.

[20]袁国印,宋 航,郇威威,等. 稻麦轮作下长期秸秆还田和钾肥施用后效对水稻产量和土壤肥力的影响[J]. 江苏农业科学,2021,49(19):117-122.

[21]魏海燕,张洪程,戴其根,等. 不同水稻氮利用效率基因型的物质生产与积累特性[J]. 作物学报,2007,33(11):1802-1809.

[22]黎毛毛,万建林,黄永兰,等. 水稻微核心种质氮素利用率相关性状的鉴定评价及其相关分析[J]. 植物遗传资源学报,2011,12(3):352-361.

[23]袁隆平. 选育超高产杂交水稻的进一步设想[J]. 杂交水稻,2012,27(6):1-2.

[24]谢光辉,韩东倩,王晓玉,等. 中国禾谷类大田作物收获指数和秸秆系数[J]. 中国农业大学学报,2011,16(1):1-8.

[25]何秀英,廖耀平,陈钊明,等. 收获指数在水稻高产育种中的作用[J]. 种子,1999,6(6):39-41.

[26]陈钊明,廖耀平,陈顺佳,等. 高收获指数型优质籼稻新品种粤香占[J]. 中国水稻科学,1999,13(1):61.

[27]熊 洁,陈功磊,王绍华,等. 江苏省不同年代典型粳稻品种的产量及株型差异[J]. 南京农业大学学报,2011,34(5):1-6.

收稿日期:2023-04-27

基金项目:江苏省种业振兴“揭榜挂帅”项目(编号:JBGS[2021] 040、JBGS[2021] 001);江苏省自然科学青年基金(编号:BK20200927);生物育种钟山实验室项目(编号:BM2022008-03);江苏省重点研发计划(编号:BE2021301、BE2022336)。

作者简介:许作鹏(1985—),男,山东临沂人,博士,讲师,主要从事水稻遗传育种研究。E-mail:xuzplinyi@yzu.edu.cn。

通信作者:汤述翥,教授,主要从事水稻遗传育种研究,E-mail:sztang@yzu.edu.cn;张宏根,博士,副教授,主要从事水稻遗传育种研究,E-mail:zhg@yzu.edu.cn。