54份蚕豆种质资源主要农艺性状的综合鉴定与评价

2023-12-02石晗陈子义陈珏邹丹蓉

石晗 陈子义 陈珏 邹丹蓉

摘要:为了筛选出适宜上海地区种植且综合表现优良的蚕豆资源,从河北、安徽、日本和上海等地收集到54份蚕豆资源,系统调查54份蚕豆资源的25个农艺数量性状在上海嘉定的田间表现,并通过遗传多样性分析、相关性分析、主成分分析、聚类分析等方法进行综合鉴定评价。结果表明,收集到的蚕豆资源表型性状表现出较大的遗传差异,25个表型性状的变异系数为10.18%~45.02%,平均变异系数为24.43%;遗传多样性指数为1.417~2.070,其中以单荚粒数、分枝数的遗传多样性指数最高。相关性分析结果表明,25个农艺性状之间大多都存在极显著或显著相关关系,其中蚕豆的单株鲜荚产量与单株籽粒产量呈显著正相关,二者都与单株鲜实荚数、单株鲜粒数、鲜荚长、籽粒厚、单荚粒数呈显著或极显著正相关。通过聚类分析发现,54份国内外蚕豆种质资源可分为4个类群,其中第Ⅲ类群的综合性状最好。主成分分析中前5个主成分的累计贡献率达到82.226%,包含的要素信息量可以基本反映25个数量性状的主要信息,并根据主成分值与其对应特征根值的贡献率计算各品种的主成分综合得分,选取较优的种质资源。通过鉴定筛选到P45、P67和P68等优异种质资源,可作为改良蚕豆产量构成的材料加以利用,为上海地区蚕豆种质资源鉴定评价和优质新品种选育提供依据。

关键词:蚕豆;种质资源;农艺性状;遗传多样性;主成分分析;聚类分析

中图分类号:S643.603.7 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2023)20-0067-10

蚕豆(Vicia faba L.)别称罗汉豆、胡豆等,是豆科蝶形花亚科巢菜属的一年生或越年生草本植物。蚕豆富含蛋白质、矿物质、膳食纤维等营养物质[1-2],具有丰富的营养价值,是兼具蔬菜、粮食、肥料、饲料、药用价值的经济作物[3-7]。蚕豆在我国种植历史悠久,据宋《太平御览》记载,蚕豆由西汉张骞自西域经丝绸之路传入,距今已有2 100余年的栽培历史[8]。我国是蚕豆种植面积最大的国家[9-10],而目前我国种植蚕豆的区域是以西南地区、长江流域为主的秋播产区和以西北、华北北部为主的春播产区[11],在广阔的栽培范围和复杂多样的自然环境下,蚕豆形成了各具特色的种质资源类型和极其丰富的遗传多样性。

种质资源的搜集、引进和评价是蚕豆种质创新与育种工作的基础,目前农艺性状的形态学标记是种质资源鉴定评价中使用最广泛的分析方法[12]。辛佳佳等对57份蚕豆种质资源进行鉴定分析发现,单株分枝数、单株总荚数与蚕豆籽粒大小呈显著负相关[13]。李程勋等通过对引进福建地区种植的大粒蚕豆种质资源鉴定评价后发现,单荚鲜质量、荚宽、鲜籽粒百粒质量与鲜荚单位面积产量呈极显著正相关,分枝数、单株实荚数与鲜荚产量呈显著正相关[14]。张炯等通过对190份蚕豆种质资源的17个农艺性状进行遗传多样性、相关性、主成分、聚类等分析,发现单株荚数、分枝数是影响单株粒质量的主要因素,并将190份材料划分为5个类群,第1类群适宜机械性收割,第2类群可作为早熟品种选育的基础,第3类群可作为鲜食蚕豆品种的亲本,第4类群属于高产型,第5类群为大粒型[15]。吕春雨等通过相关性分析、主成分分析、聚类分析等方法对41份非洲地区和我国湖北蚕豆种质资源的10个产量性状进行综合鉴定及评价,结果表明,单株总荚数、单株实荚数、百粒质量、单株分枝数、单株质量和莢长等产量性状均可作为蚕豆产量鉴定与评价的重要指标[16]。

近年来,随着消费者对蔬菜类型多元化需求的不断增长,我国的鲜食蚕豆产业迅速发展,以上海为中心的东南沿海产区成为我国最大鲜食蚕豆消费市场[17],具有巨大的市场潜力。但是目前上海地区蚕豆种植品种结构单一,而且关于上海地区蚕豆种质资源形态多样性鉴定与评价的研究报道较少。本研究选用54份来自国内外不同地区的地方品种或选育品种资源作为供试材料在上海进行种植,在调查成熟期蚕豆性状的同时,将鲜食蚕豆相关性状作为重点,共调查开花期、鲜荚采收期及成熟期的25个主要表型农艺性状,并通过多元统计方法进行种质资源的遗传多样性分析和综合评价,以期筛选出综合表现优良的蚕豆种质资源,挖掘出最有潜力且适宜上海地区种植的蚕豆种质以满足产业需要,并为蚕豆种质资源保护和新品种选育提供材料基础和理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

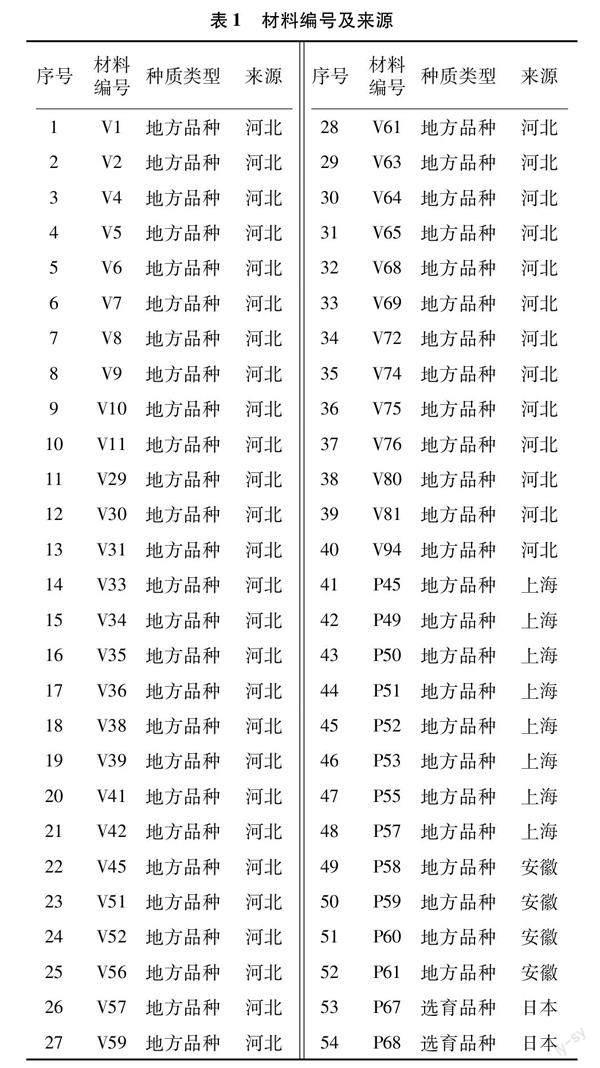

参试54份蚕豆种质资源分别来源于河北(40份)、安徽(4份)、上海(8份)、日本(2份),材料编号及来源详见表1。

1.2 试验地点与设计

试验于2020—2021年在上海市嘉定区上海惠和种业有限公司的试验大棚内进行,土壤肥力中等,排灌通畅。试验材料于2020年10月29日播种,11月18日按顺序定植,不设重复,每份材料的小区面积为6 m2,采用穴盘育苗,每穴定植1株,株距40 cm,行距60 cm,每份材料间隔1 m种植,并在开花前后进行挂网隔离。中耕除草、病虫防治等田间管理方式参照常规栽培。蚕豆种子收获时间为2021年6月。

1.3 农艺性状测定指标

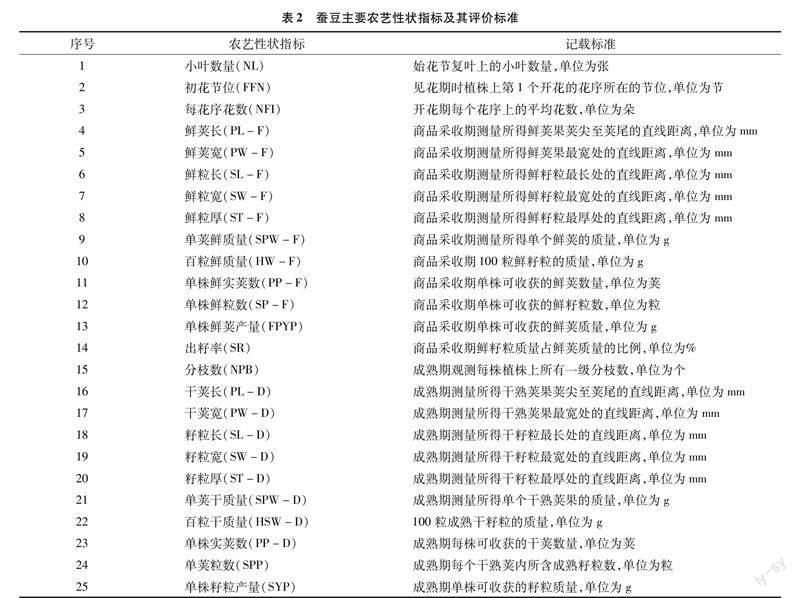

本试验测定的主要农艺性状包括小叶数量、初花节位、每花序花数、分枝数、荚长宽、籽粒长宽厚、百粒质量等。田间性状的调查参考《蚕豆种质资源描述规范和数据标准》[18],具体调查指标及记载标准见表2。

在开花期,于田间随机调查3株蚕豆的小叶数量、初花节位和每花序花数。在鲜荚商品采收期,随机取样3株蚕豆,调查单株鲜实荚数、单株鲜粒数;随机选取10个鲜荚,用直尺测定鲜荚长,用游标卡尺测定鲜荚宽、鲜粒长、鲜粒宽、鲜粒厚,并用电子天平测定单荚鲜质量、百粒鲜质量。在籽粒成熟期,于田间随机调查3株蚕豆的分枝数、单株实荚数和单荚粒数,随机选取10个老熟荚,用直尺测定干荚长,用游标卡尺测定干荚宽、籽粒长、籽粒宽、籽粒厚,并用电子天秤测定单荚干质量、百粒干质量。相关计算公式如下:

出籽率(SR)=单株鲜粒数(SP-F)×百粒鲜质量(HW-F)/[100×单荚鲜质量(SPW-F)×单株鲜实荚数(PP-F)];

单株鲜荚产量(FPYP)=单荚鲜质量(SPW-F)×单株鲜实荚数(PP-F);

单株籽粒产量(SYP)=单荚粒数(SPP)×单株实荚数(PP-D)×百粒干质量(HSW-D)/100。

1.4 数据分析与处理

用Excel 2010软件进行数据整理,计算各农艺性状的变异系数和遗传多样性指数。用SPSS 19.0统计学软件对数据进行相关性分析和主成分分析,并采用Ward法平方 Euclidean 距离进行聚类分析。

Shannon-Wiener多样性指数的计算[19-20]:先计算参试材料各个性状的总体平均数(X)和标准差(σ),然后从第1级[Xi<(X-2σ)]至第10级[Xi>(X+2σ)]划分为10级,每0.5σ为1级,每级的相对频率用于计算Shannon多样性指数,公式如下:

H′=-∑PilnPi。

式中:Pi为该性状第i级别内的材料份数占总份数的比例。

2 结果与分析

2.1 蚕豆种质资源主要农艺性状的遗传多样性分析

对54份蚕豆种质资源的25个农艺性状进行统计分析、变异系数分析以及遗传多样性指数分析,由表3可知,25个表型性状的遗传多样性指数变化范围为1.417~2.070,其中花期性状除初花节位(1.466)外,小叶数量、每花序花数的遗传多样性指数分别为1.936、1.940;鲜荚相关性状的遗传多样性指数范围为1.417~2.002,而成熟荚相关性状的遗传多样性指数范围为1.533~2.070。另外,单荚粒数、分枝数、单株鲜实荚数的遗传多样性指数较大,分别为2.070、2.061、2.002,初花节位(1.466)、单荚鲜质量(1.417)的遗传多样性指数较小。

54份蚕豆种质资源各农艺性状指标均存在较大的变异性,25个性状的变异系数范围为10.18%~45.02%,鲜荚相关性状的变异系数范围为12.30%~45.02%,而成熟荚相关性状的变异系数范围为12.98%~42.98%。其中,单株鲜粒数的变异系数最大,为45.02%;单荚鲜质量、百粒鲜质量、单株鲜实荚数、单株鲜荚产量、单株实荚数、单株籽粒产量的变异幅度较大,变异系数均超过38%;分枝数、出籽率、单荚干质量、百粒干质量、初花节位的变异系数为20%~30%;每花序花数的变异系数最小,为10.18%,变异幅度为2.83~4.70朵。本研究中所有指标的变异系数均在10%以上,且25个性状的变异系数平均值为24.43%,表明参试材料间的农艺性状存在较大差异,种质类型十分丰富,蕴含着丰富的遗传变异。

2.2 蚕豆种质资源农艺性状的相关性分析

由表4可知,参试蚕豆种质资源各农艺性状间大多都存在极显著或显著相关关系,其中蚕豆单株鲜荚产量与单株鲜粒数(rs=0.778)、单株鲜实荚数(rs=0.774)、鲜荚长(rs=0.451)、单荚鲜质量(rs=0.442)呈极显著正相关,与籽粒厚、单荚干质量、单荚粒数、单株籽粒产量呈显著正相关;单株籽粒产量与鲜荚长、单株鲜实荚数、单株鲜粒数、单株鲜荚产量、分枝数、籽粒厚、单株实荚数、单荚粒数呈显著或极显著正相关,其中与单株实荚数的相关系数(rs=0.888)大于0.800,说明两者间呈高度正相关,与小叶数量、初花节位、鲜粒长、鲜粒宽、百粒鲜质量、干荚宽、籽粒宽呈显著或极显著负相关;百粒干质量、百粒鲜质量均与小叶数量、初花节位、每花序花数、鲜荚宽、鲜粒长、鲜粒宽、干荚长、干荚宽、籽粒长、籽粒宽呈极显著正相关,与单株实荚数和单荚粒数呈极显著负相关。由此可见,各农艺性状间存在不同程度的相关性,表明这些性状间存在内在关系,会使所包含的信息发生重叠,因此利用主成分分析进行多指标简化是有必要的。

2.3 蚕豆种质资源主要农艺性状主成分分析

2.3.1 主成分分析 基于农艺性状进行主成分分析,选取前5个特征值较大的成分,由表5可知,它们的特征值分别为11.335、4.177、2.026、1.826、1.193,方差贡献率分别为45.341%、16.707%、8.105%、7.303%、4.770%,累计方差贡献率达82.226%。

第1主成分中百粒干质量(0.927)、干荚长(0.919)、百粒鲜质量(0.900)、单荚鲜质量(0.889)、干荚宽(0.884)、籽粒宽(0.877)、单荚干质量(0.874)、籽粒长(0.865)、鲜粒长(0.825)、鲜荚宽(0.820)、鲜荚长(0.782)和鲜粒宽(0.749)的载荷量较高,说明第1主成分主要由蚕豆粒、蚕豆荚的大小及质量决定;第2主成分主要包含单株鲜实荚数(0.939)、单株鲜荚产量(0.905)和单株鲜粒数(0.897)3个因子,说明第2主成分主要由蚕豆鲜荚数量及产量决定;第3主成分主要包含单株籽粒产量(0.900)、分枝数(0.841)和单荚粒数(0.841)3个因子,说明第3主成分主要由老熟蚕豆产量、有效分枝数和有效荚数量决定;第4主成分主要由出籽率(0.894)1个因子决定;第5主成分主要包含鲜粒厚(0.716)、籽粒厚(0.689)2个因子,说明第5主成分由籽粒饱满程度决定。小叶数量、初花节位、每花序花数和单荚粒数对5个主成分的决定作用较弱。

2.3.2 综合评价 通过5个主成分的載荷矩阵和特征值计算出特征向量,详见表6,对25个性状的原始数据进行标准化处理后计算54份蚕豆资源的主成分得分并排序。由表7可知,P45、P67和P68的综合得分较高,在5分以上,其次为P49、P50、P51、P53和P55,综合得分大于1分,此外,得分排名前15名的资源还有P57、P52、V30、V51、V29、V76和V38。

2.4 蚕豆种质资源农艺性状的聚类分析

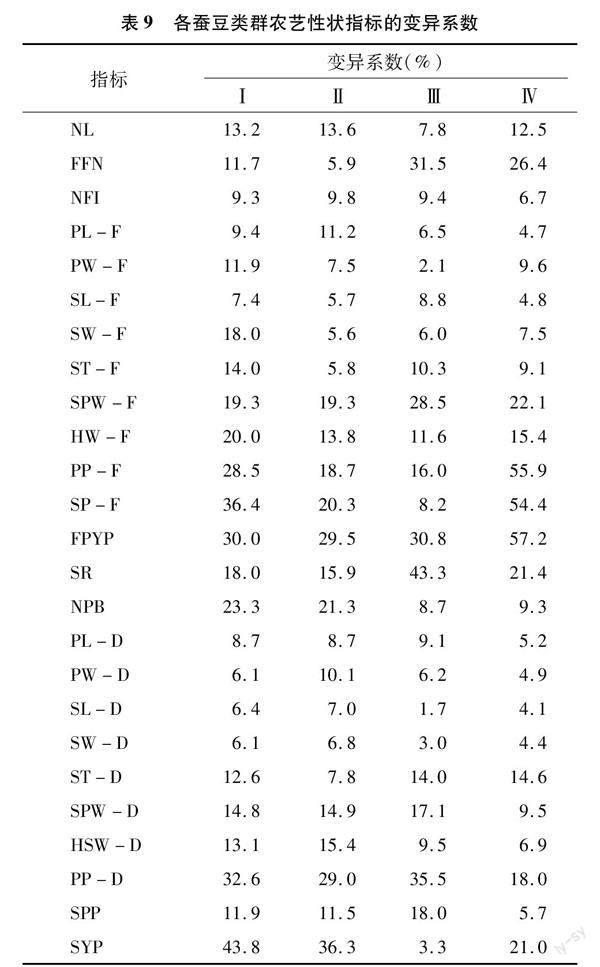

对54份蚕豆种质资源的25个性状进行Ward法聚类分析,按遗传距离为5将其聚为4个类群,如图1所示。对各类群的性状进行统计分析,结果见表8、表9。由图1可知,根据距离可将54份资源类别划为4个类群,其中类群Ⅰ包含28个品系,24份来源于河北,4份来源于安徽,其特点是每花序花数、鲜粒厚、籽粒厚、单荚粒数、单株籽粒产量平均值中等,其余性状平均值较低;在变异系数方面,鲜荚宽、鲜粒宽、鲜粒厚、百粒鲜质量、分枝数、单株籽粒产量较高。类群Ⅱ包含16份资源,全部来源于河北,其特点是单株鲜实荚数、单株鲜粒数、单株鲜荚产量、单株实荚数和单株籽粒产量的平均值较高;在变异系数方面,鲜荚长、分枝数、干荚长、干荚宽、籽粒长、籽粒宽、百粒干质量、单株籽粒产量较高。类群Ⅲ包含3个品系,1个来源于上海,2个来源于日本,其特点是初花节位、鲜荚长、鲜荚宽、鲜粒长、鲜粒宽、鲜粒厚、鲜荚质量、百粒鲜质量、出籽率、干荚长、干荚宽、籽粒长、干荚质量、百粒干质量的平均值较高;在变异系数方面,初花节位、鲜粒长、单荚鲜质量、干荚长、籽粒厚、干荚质量和单株实荚数指标较高。类群Ⅳ包含7个品系,全部来源于上海,其特点是小叶数量、鲜粒长、出籽粒、籽粒长、籽粒宽、百粒干质量的平均值较高;在变异系数方面,初花节位、鲜荚宽、单株鲜实荚数、单株鲜荚产量、籽粒厚较高。

3 讨论与结论

3.1 蚕豆种质资源遗传多样性

丰富的种质资源是现代育种的研究基础,因此蚕豆育种须以丰富的遗传资源为前提,尤其是地方蚕豆品种在经过漫长的自然选择和人工选择后保留了大量优良性状,蕴藏着丰富的遗传多样性,是品种改良和选育的宝贵资源库。种质资源想要被更好地发掘和利用,首先就要对其进行鉴定评价与遗传多样性分析,而以表型性状为基础进行多样性研究,是检测植物遗传变异中最傳统、最常用的研究方法,能直接反映植物的外部特征,有利于了解其进化潜力和遗传稳定性,能为优异种质资源的筛选利用和遗传研究提供科学参考[21-25]。

本试验广泛收集了52份来自河北、安徽和上海的地方蚕豆品种,以及2份来自日本的选育品种,对不同来源的蚕豆种质资源的25个农艺性状进行遗传多样性分析,结果表明,25个表型农艺性状的遗传多样性指数较高(1.417~2.070),单荚粒数、分枝数、单株鲜实荚数的遗传多样性指数最大,分别为2.070、2.061、2.002,说明参试蚕豆材料的性状表现形式丰富多样,蕴藏着较大的遗传变异,具有较高的育种价值。25个表型性状的变异系数存在较大变异性,变异系数范围为10.18%~45.02%。变异系数最小的是每花序花数,变异系数最大的是单株鲜粒数。单荚鲜质量、百粒鲜质量、单株鲜实荚数、单株鲜荚产量、单株实荚数、单株籽粒产量的变异幅度较大,变异系数均超过38%。单株实荚数、单株籽粒产量的变异程度较大,与崔世友等的研究结果[26]相似,说明参试蚕豆种质资源在这些性状方面存在明显差异。分枝数、出籽率、单荚干质量、百粒干质量、初花节位的变异系数为20%~30%。张炯等的研究结果表明,百粒干质量、分枝数的变异系数较大,干荚长、干荚宽、籽粒长、籽粒宽的变异系数相对较小[15],本研究结果与之一致。变异系数能够反映性状的变异程度,变异系数越大,说明性状的变异类型越丰富,由此分析可知,参试蚕豆种质资源的性状大多变异程度较高,存在丰富多样的变异类型,具有较高的遗传改良利用空间和潜力。

3.2 蚕豆种质资源多样性的综合评价

相关性分析结果表明,蚕豆各性状间存在较复杂的相关性,其产量受到多个性状的共同影响,蚕豆单株鲜荚产量和单株籽粒产量呈显著正相关,都与单株鲜实荚数、单株鲜粒数、鲜荚长、籽粒厚、单荚粒数呈显著或极显著正相关,表明单株粒数、单株荚数和籽粒大小是影响单株产量的重要因素,这为我们选择高产品种提供了重要的理论依据。豆荚、籽粒的数量及大小可作为蚕豆产量性状育种选择的重要指标。百粒干质量与百粒鲜质量均与鲜荚宽、鲜粒长、鲜粒宽、干荚长、干荚宽、籽粒长、籽粒宽呈极显著正相关,与单株实荚数、单荚粒数呈极显著负相关,表明豆荚、籽粒大小是影响籽粒质量的重要性状,而豆荚、籽粒数量会限制籽粒的质量,因此选育高产蚕豆品种时应综合考虑上述性状,不应只追求某一性状,而要协调好各个性状间的关系。

主成分分析是在尽可能多地保存原有信息的基础上进行降维,即将多个指标简化为少量综合指标,目前已有诸多研究利用主成分分析进行种质表型性状的评价[27-30]。本研究将25个田间表型农艺性状转化为5个主成分,累计贡献率达到82.226%,能较大程度地反映蚕豆种质资源的表型特征,分别为蚕豆荚和籽粒大小及质量特征、鲜豆荚数量及产量特征、老熟蚕豆产量和有效分枝及有效荚数量特征、出籽率特征、籽粒饱满程度特征。根据5个主成分值与对应特征根值的贡献率,计算各个蚕豆品种的主成分得分,排名前15名的分别为P45、P67、P68、P49、P50、P51、P53、P55、P57、P52、V30、V51、V29、V76和V38,初步筛选出适宜在上海地区种植的15份蚕豆相关性状优异的资源。其中P45、P67和P68的综合得分最高,在5分以上,经过对比发现这些品种具有较为优异的籽粒表现,可作为选育大粒型蚕豆的骨干材料。

聚类分析将54份蚕豆种质资源分为4个类群,第Ⅰ类群的28份蚕豆资源来源于河北、安徽,性状表现为分枝少、籽粒小且粒质量轻,结荚数和籽粒产量处于中间型,但单株鲜荚产量最低,不适合作为鲜食品种,但是仍是品种改良以及遗传机制研究的重要材料;第Ⅱ类群的16 份蚕豆资源全部来自河北,蚕豆籽粒虽偏小,但结荚数最高,单株鲜荚产量和老熟籽粒产量也较高,综合表现较为优异,可作为改良蚕豆结荚数和产量的重要材料;第Ⅲ类群的3份蚕豆资源表现十分优异,蚕豆籽粒大且粒质量重,单株鲜荚产量高,但结荚数少,此类群来自上海、日本,对应的编号为P45、P67、P68,在主成分综合评价时得分也最高,表明使用主成分和聚类分析来评价蚕豆种质资源的整体表现具有可行性;第Ⅳ类群的7份蚕豆资源在主成分综合评价得分中排名前10,聚类分析结果和主成分综合评价结果一致,此类群全部来源于上海,蚕豆籽粒大小处于中间型,但籽粒较薄,综合产量相对偏低,可进行品种改良提高产量来满足上海地区的市场需要。通过对各个类群的分析,发现部分地理来源近的种质资源分布在不同的类群,表明供试种质的亲缘关系与地理来源间的相关性不大,这与多数前人的研究结果[31-33]一致。

综上,本研究对54份蚕豆种质资源的25个表型农艺性状进行鉴定,运用相关性分析、主成分分析和聚类分析进行综合评价,发现参试蚕豆材料表现出十分丰富的遗传多样性,为蚕豆种质资源鉴定评价和上海地区蚕豆优异新种质创新提供了理论参考。然而,表型性状易受环境因素影响,因此今后可结合分子标记技术对参试资源进行精准鉴定,从而为深入研究蚕豆种质、发掘优异新种质以及选育新品种提供依据。

参考文献:

[1]庄应强,屠娟丽,费伟英,等. 不同鲜食蚕豆品种产量性状及营养成分比较[J]. 安徽农业科学,2018,46(32):52-54.

[2]唐 杰,薛文通,张 惠. 蚕豆中抗营养因子的生理功能[J]. 食品工业科技,2013,34(5):388-391,395.

[3]杜成章,龙珏臣,黄 祥,等. 鲜食与绿肥兼用型蚕豆表型综合评价选择[J]. 南方农业,2021,15(31):1-7.

[4]黄 洁,王 超,闫景彩,等. 蚕豆的饲用现状和饲用改良技术发展趋势[J]. 饲料工业,2017,38(10):60-64.

[5]孙宁宁,杨 乾,赵雨菲,等. 蚕豆的营养价值及其在肉鸡生产中应用的研究进展[J]. 中国饲料,2022(17):1-6.

[6]张仕林,龚俊岭,石 晗,等. 叶面喷施磷钾和硼肥对蚕豆农艺性状及产量的影响[J]. 北方农业学报,2021,49(5):69-76.

[7]叶 茵. 中国蚕豆学[M]. 北京:中国农业出版社,2003:9-15.

[8]马 钰. 蚕豆SSR标记的开发及遗传连锁图谱的构建[D]. 北京:北京农业科学院,2012.

[9]周俊玲,张蕙杰. 世界蚕豆生产及贸易形势分析[J]. 世界农业,2016(11):107-111.

[10]杨 新,杨 峰,吕梅媛,等. 不同地理来源蚕豆种质的绿豆象抗性特征分析[J]. 四川农业大学学报,2022,40(4):512-518,609.

[11]王海飛,关建平,马 钰,等. 中国蚕豆种质资源ISSR标记遗传多样性分析[J]. 作物学报,2011,37(4):595-602.

[12]王 洋,张明生,李祥栋,等. 不同高粱种质资源形态多样性及其形态标记聚类分析[J]. 贵州农业科学,2014,42(6):1-5.

[13]辛佳佳,张南峰,程华萍,等. 江西省地方蚕豆种质资源遗传多样性分析及优异资源挖掘[J]. 江苏农业学报,2022,38(1):20-29.

[14]李程勋,李爱萍,徐晓俞,等. 福建鲜籽粒大粒蚕豆种质资源的引进及评价[J]. 福建农业学报,2021,36(4):394-401.

[15]张 炯,严 斌,高 营,等. 蚕豆种质资源主要农艺性状遗传多样性分析[J]. 浙江农业科学,2020,61(6):1109-1114,1118.

[16]吕春雨,廖芳丽,陈宏伟,等. 41份非洲地区和我国湖北蚕豆种质资源产量性状的鉴定与评价[J]. 南方农业学报,2018,49(12):2356-2363.

[17]周 瑶,姚梦楠,缪亚梅,等. 中国鲜食蚕豆产业发展研究[J]. 农学学报,2022,12(2):80-84.

[18]宗绪晓,包世英,关建平,等. 蚕豆种质资源描述规范和数据标准[M]. 北京:中国农业出版社,2006:9-23.

[19]王 晶,焦 燕,任一平,等. Shannon-Wiener多样性指数两种计算方法的比较研究[J]. 水产学报,2015,39(8):1257-1263.

[20]李鸿雁. 扁蓿豆种质资源遗传多样性的研究[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2008.

[21]代攀虹,孙君灵,何守朴,等. 陆地棉核心种质表型性状遗传多样性分析及综合评价[J]. 中国农业科学,2016,49(19):3694-3708.

[22]孙珍珠,李秋月,王小柯,等. 宽皮柑橘种质资源表型多样性分析及综合评价[J]. 中国农业科学,2017,50(22):4362-4372.

[23]Manco R,Basile B,Capuozzo C,et al. Molecular and phenotypic diversity of traditional european plum (Prunus domestica L.) germplasm of southern Italy[J]. Sustainability,2019,11(15):4112.

[24]李 欢,陈惠查,阮仁超,等. 贵州特色蚕豆种质资源主要农艺性状分析与综合评价[J]. 农技服务,2020,37(8):74-76,78.

[25]周丽艳,郭振清,马玉玲,等. 春小麦品种农艺性状的主成分分析与聚类分析[J]. 麦类作物学报,2011(6):1057-1062.

[26]崔世友,缪亚梅. 蚕豆产量研究与高产育种[J]. 湖北农学院学报,2004(1):11-14,21.

[27]孙东雷,卞能飞,陈志德,等. 花生种质资源表型性状的综合评价及指标筛选[J]. 植物遗传资源学报,2018,19(5):865-874.

[28]郝曦煜,杨 涛,梁 杰,等. 160份外引鹰嘴豆种质主要农艺性状的遗传多样性分析[J]. 植物遗传资源学报,2020,21(4):875-883.

[29]何巧芸,周智满,曾 铮,等. 195份大蒜种质资源在南方地区的农艺性状综合评价[J]. 中国蔬菜,2022(7):69-77.

[30]王自力,张北举,李魁印,等. 高粱种质资源表型性状多样性分析及综合评价[J]. 江苏农业科学,2022,50(18):115-121.

[31]赵 娜,缪亚梅,姚梦楠,等. 蚕豆种质资源籽粒表型与营养品质性状的多样性分析[J]. 江苏农业学报,2022,38(3):597-604.

[32]万述伟,宋凤景,郝俊杰,等. 271份豌豆种质资源农艺性状遗传多样性分析[J]. 植物遗传资源学报,2017,18(1):10-18.

[33]康智明,郑开斌,徐晓俞,等. 不同蚕豆品种农艺及品质性状的遗传多样性分析[J]. 福建农业学报,2015,30(3):249-252.

收稿日期:2022-12-29

基金项目:上海市科技兴农项目(编号:2021-02-08-00-12-F00757)。

作者简介:石 晗(1993—),女,河南唐河人,硕士,助理农艺师,主要从事蔬菜作物栽培及育种研究。E-mail:han12350@163.com。

通信作者:邹丹蓉,高级农艺师,主要从事蔬菜生产技术栽培研究。E-mail:65669132@qq.com。