普光地区飞仙关组台缘滩储层发育机理与差异分布规律

2023-11-30杨伟强吕立爽周艳娜任杰徐静杨玉平王璇张雪松

杨伟强,吕立爽,周艳娜,任杰,徐静,杨玉平,王璇,张雪松

(1.中国石化中原油田分公司勘探开发研究院,河南 濮阳 457001;2.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249)

2001 年,中国石化勘探分公司开展区域构造、地层、沉积和储层等大量研究工作,突破了普光地区处于开江-梁平海槽的深水区储层不发育的认识,建立了台缘礁滩相储层发育模式,部署普光1 井,发现普光气田。飞仙关组作为普光气田主力层系,储层的形成与保存主要与高能鲕粒滩沉积、准同生溶蚀作用、白云岩化作用等有关[1-9]。

川东北地区飞仙关组为镶边台地沉积模式,发育5 种主要的沉积环境——陆棚、斜坡、台地边缘、开阔台地、蒸发-局限台地,其中台缘滩是飞仙关组优质储层发育的物质基础[1,10]。颗粒滩按照沉积位置划分为台缘滩、台内滩,两者在滩体连续沉积厚度、颗粒滩类型、胶结物类型、白云岩化程度等方面存在明显差异[11]。研究发现,普光地区飞一段和飞二段台缘带不同区域(主体地区、大湾-毛坝地区)颗粒滩类型和规模存在较大差异,单以发育位置已经难以解释沉积差异,并且掩盖了原始沉积与准同生成岩作用的联系,而颗粒滩沉积旋回与准同生期成岩作用紧密相连,可以更好地解释储层早期差异和非均质性。

准同生溶蚀作用是川东北地区飞仙关组储层发育演化的关键因素之一[4,12]。准同生溶蚀强度与滩相储层的发育规模与颗粒滩类型密切相关[13-14]。粒内溶孔是准同生溶蚀形成的典型产物,但是同样位于台缘带的大湾-毛坝地区和普光主体地区飞仙关组的粒内溶孔发育情况存在差异,主体地区飞仙关组粒内溶孔更为发育。同一相带的台缘滩相准同生溶蚀的差异发育控制因素仍需要进一步的分析。

白云岩化对储层的改造作用仍存在分歧,但普遍认同白云岩化作用可以有效抑制后期压溶作用和胶结作用[15-18]。飞仙关组白云岩主要分为3 种,即泥粉晶白云岩、具原始结构的粒屑白云岩和结晶白云岩。普光地区飞仙关组台地不同位置白云岩化程度不同,比如台缘白云岩化程度高,台内白云岩化程度低,即使台地同一位置也存在差异,比如同为台缘带的普光主体、大湾白云岩化程度也存在差异。

综上所述,结合研究区测录井、岩心、岩石薄片和地震资料,基于颗粒滩沉积旋回,开展普光地区飞仙关组不同区域颗粒滩差异发育分布规律及其控制因素研究,分析不同区域飞仙关组准同生溶蚀和白云岩差异发育分布控制因素,明确研究区优质储层发育机理和储层差异分布规律。

1 区域地质概况

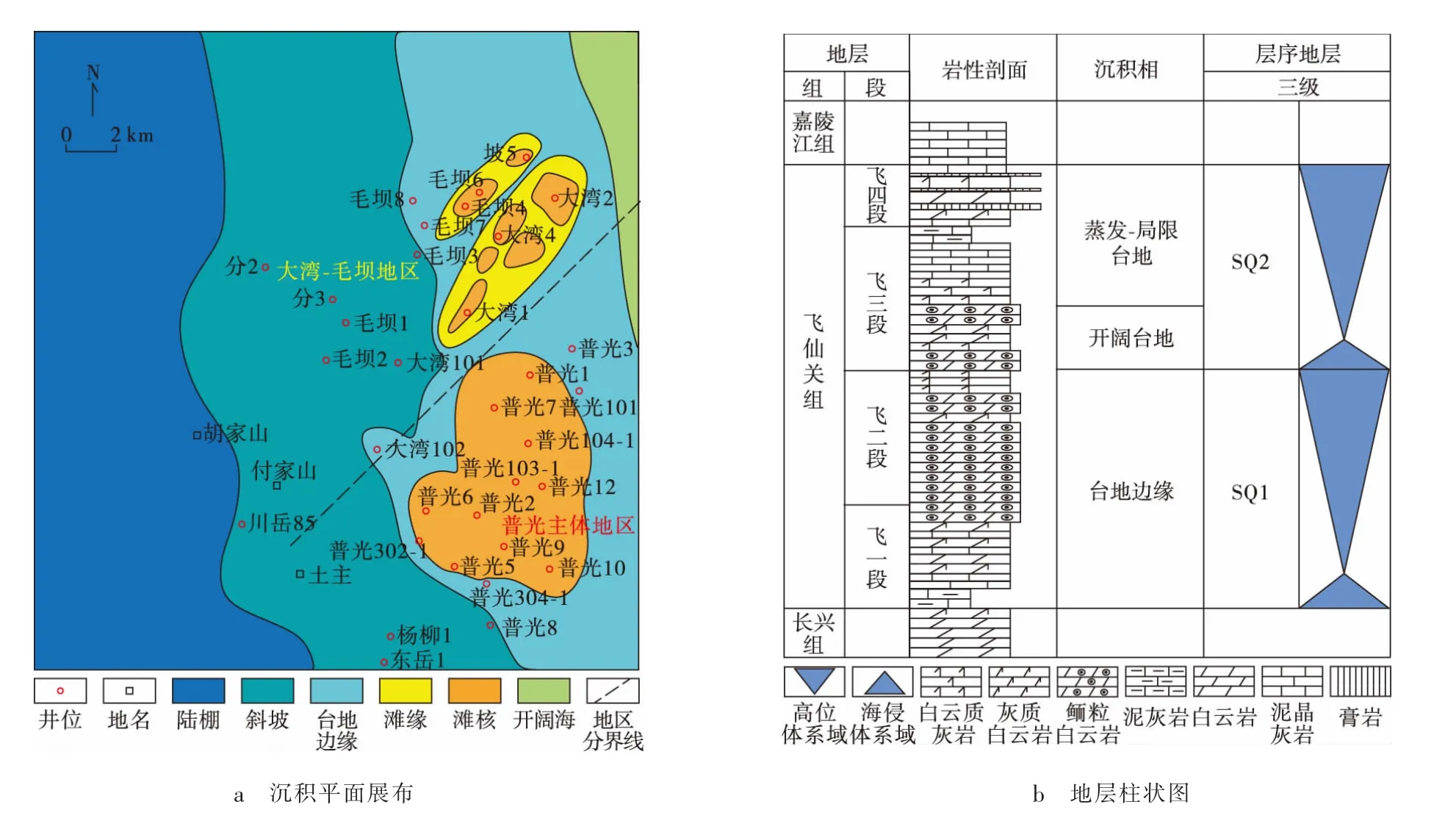

广元-梁平古裂陷雏形最早形成于茅口组末期,受构造运动的影响,茅口组末期遭受暴露剥蚀[19-20]。长兴期拉张裂陷活动加剧,直至飞四段沉积期[21],古裂陷被填平补齐。川东北地区飞仙关组划分了2 个三级层序(SQ1 和SQ2),其中SQ1 包括飞一段和飞二段,SQ2 层序包括飞三段和飞四段(见图1)。沉积环境从SQ1 层序时期的镶边台地演化为SQ2 层序时期的蒸发-局限台地[21]。

图1 普光地区飞仙关组沉积相平面展布及地层柱状图Fig.1 The plane distribution of sedimentary facies and stratigraphic column in the Feixianguan Formation of Puguang area

川东北地区飞仙关组继承了长兴组古地理格局,飞一段和飞二段发育镶边台地,自西向东依次为陆棚、斜坡、台地边缘、局限台地;飞三段和飞四段水体变浅,以蒸发-局限台地沉积为主,发育灰岩、白云岩、膏岩沉积。飞仙关组沉积相划分为台地边缘、开阔台地、蒸发-局限台地、斜坡和陆棚,并进一步划分出台缘滩、滩间海、台内滩等亚相(见表1),台地边缘相的台缘滩是储层发育的有利相带。

表1 普光地区飞仙关组沉积相特征Table 1 Characteristics of the sedimentary facies in the Feixianguan Formation of Puguang area

2 样品采集与测试

将5 口井(普光2、普光102-1、大湾2、毛坝4、毛坝6)进行系统取样(所有样品均未经明显风化),制备铸体薄片325 个,经茜素红染色,在Nikon Eclipse LV 100N POL 偏光显微镜下观察并拍照。采用图像分析法进行薄片定量研究,利用Photoshop 软件强大的选取功能,对各组分进行精细选取,查看选区像素值和总像素值的比值[22],统计薄片中颗粒、胶结物和基质的百分含量。选取大湾2、大湾3、毛坝3、毛坝4、毛坝6、毛坝503-3 等井的碳酸盐岩样品制备小样柱塞891 件,采用PDP-200 渗透率测试仪、KX-90G 型致密岩饱和装置完成岩石孔隙度、渗透率测试。基于研究区三维地震资料,采用印模法,将飞四段顶界面拉平,以反映飞一段沉积后的古地貌相对高低。

3 储层类型及其分布

3.1 岩石类型及其分布

3.1.1 岩石类型

依据岩心观察描述以及显微镜下岩石薄片鉴定,发现研究区飞仙关组岩石类型主要为(残余)鲕粒白云岩/鲕粒灰岩、(残余)砂屑白云岩/砂屑灰岩、晶粒白云岩、泥晶白云岩/泥晶灰岩(见图2)。

图2 普光地区飞仙关组岩石薄片照片Fig.2 Thin section photos of the Feixianguan Formation rock in Puguang area

1)(残余)鲕粒白云岩/鲕粒灰岩。(残余)鲕粒白云岩以鲕粒为主,鲕粒面积分数在50%~70%,鲕粒粒径在0.2~0.6 mm,颗粒间发育白云石胶结,发育粒内溶孔、粒间溶孔(见图2a—2c),缝合线欠发育。鲕粒灰岩的鲕粒面积分数在50%~70%,鲕粒粒径在0.2~0.6 mm,颗粒间发育海底胶结物,部分颗粒发生选择性白云岩化,颗粒由细晶白云石构成,发育缝合线,孔隙不发育(见图2d,2e)。

2)(残余)砂屑白云岩/砂屑灰岩。(残余)砂屑白云岩的颗粒以砂屑为主,砂屑面积分数在50%~70%,最大可达80%(见图2f—2h),粒径分布在0.1~0.5 mm,颗粒间为白云石胶结,孔隙以粒间(溶)孔为主(见图2f,2g),缝合线构造欠发育。砂屑灰岩的砂屑面积分数分布在50%~70%,最大可达80%,粒径分布在0.1~0.5 mm,颗粒间为亮晶方解石胶结,部分颗粒发生选择性白云岩化(见图2i)。

3)晶粒白云岩按照晶粒大小可以分为2 类,即细—中晶白云岩和粉晶白云岩。细—中晶白云岩的白云石晶粒大小为150~300 μm,白云石半自形—自形,以晶间孔、晶间(溶)孔为主(见图2j),缝合线欠发育,未见残余颗粒结构。粉晶白云岩中白云石晶粒普遍小于100 μm,发育晶间孔(见图2l),可见少量颗粒轮廓。

4)泥晶白云岩/泥晶灰岩。泥晶白云岩以灰色薄层状为主,白云石晶粒细小,颗粒含量少,岩石致密,孔隙不发育(见图2k,2m,2n),缝合线构造较为发育。泥晶灰岩以深灰色中薄层状为主,方解石晶粒细小,颗粒含量低,部分泥质含量较高,构成泥质泥晶灰岩,局部发生白云岩化,形成泥晶白云质灰岩,缝合线构造较为发育(见图2o)。

3.1.2 岩石类型分布

普光地区储层岩性主要为(残余)鲕粒白云岩、(残余)砂屑白云岩、细—中晶白云岩。大湾-毛坝地区飞仙关组隔夹层主要为砂屑白云岩、砂屑灰岩、鲕粒灰岩、泥—粉晶白云岩、泥晶灰岩等(见图2d,2h,2i,2k,2m,2n,2o);普光主体地区飞仙关组隔夹层多为灰岩或泥质灰岩及渗流能力差的灰质白云岩、白云质灰岩。

基于单井统计结果,发现普光主体地区飞仙关组颗粒滩储层连续发育,隔夹层发育规模较低,其中64口井的隔夹层厚度小于5 m,占比87%,仅有2 口井隔夹层厚度在10~20 m;大湾-毛坝地区飞仙关组隔夹层比例较高,厚度普遍大于10 m,其中9 口井的厚度大于50 m。

从普光主体地区到大湾-毛坝地区的连井剖面可以看出:普光主体地区以普光2 井为代表,飞一段和飞二段储层垂向厚度大于300 m,储层连续发育;大湾-毛坝地区飞仙关组以大湾1 井为代表,储层厚度普遍小于200 m,厚层连续的储层相对较少(见图3)。

图3 普光地区飞一段和飞二段连井剖面Fig.3 Connecting-well section of the first and second Member of the Feixianguan Formation in Puguang area

3.2 储集空间类型及其分布

3.2.1 储集空间类型

飞仙关组储集空间类型主要发育粒间(溶)孔、粒内溶孔/铸模孔、晶间(溶)孔、溶洞。

1)粒间溶孔由颗粒间胶结物或部分颗粒溶蚀扩大形成(见图2a),现存孔隙多为残余粒间溶孔,部分孔隙被白云石、沥青半充填(见图2f)。

2)粒内溶孔/铸模孔是颗粒部分或全部溶蚀形成的孔隙,飞仙关组原始沉积矿物以文石为主[23],受大气淡水选择性溶蚀改造而形成粒内溶孔(见图2b,2c),部分溶蚀程度较高,颗粒完全溶解,形成铸模孔(见图2b)。

3)晶间孔主要发育在自形—半自形的细—中晶白云岩中(见图2j),形态规则,与白云岩化作用密切相关。晶间(溶)孔是由晶间孔溶蚀扩大形成的,发育于各种晶粒白云岩、(残余)鲕粒白云岩、砂屑白云岩中,白云石晶体边界常被溶蚀形成港湾状。

4)溶洞是直径大于2 mm 的溶蚀孔洞,常发育于鲕粒白云岩中,是最主要的储集空间之一。溶洞形态不规则,直径一般在2~4 cm,大者可达8 cm,部分孔洞被白云石、方解石及石英充填(见图2p)。

3.2.2 储集空间类型分布

岩石中的孔隙类型反映了沉积与成岩的差异,基于研究区325 张铸体薄片孔隙类型定量统计发现:1)普光主体地区飞仙关组储层孔隙中的粒内溶孔占比较高,达到53.8%,粒间(溶)孔和晶间(溶)孔分别为22%,24.2%,反映主体地区飞仙关组准同生溶蚀作用较强。2)大湾-毛坝地区飞仙关组储层孔隙粒内溶孔占比较低,仅为17.7%,粒间(溶)孔和晶间(溶)孔分别为38.1%,44.2%,反映该地区储层孔隙以原生孔隙保存为主,准同生溶蚀作用发育程度较弱。

3.3 储层孔渗特征

基于岩心和岩石薄片识别划分储层和隔夹层:储层孔隙度分布在1.16%~28.12%,平均为10.83%,渗透率分布在0.031×10-3~3 665.371 ×10-3μm2,平均为150.788 ×10-3μm2;隔夹层孔隙度分布在0.15%~4.89%,平均为1.20%,渗透率分布在0.001×10-3~0.570×10-3μm2,平均为0.052×10-3μm2(见图4)。

图4 普光地区飞仙关组孔渗分布规律Fig.4 Distribution law of porosity and permeability in the Feixianguan Formation of Puguang area

4 储层发育机理与差异分布规律

4.1 优质储层发育机理

普光主体地区和大湾-毛坝地区飞一段和飞二段台缘滩储层孔渗性较好,以一、二类储层为主。飞仙关组优质储层的形成主要与颗粒滩沉积、准同生溶蚀作用、白云岩化作用有关。

4.1.1 厚层台缘滩提供储层发育的基础

普光主体地区和大湾-毛坝地区飞一段和飞二段发育镶边台地沉积,台地边缘紧邻斜坡,地貌高差大。台地边缘不仅有利于强波浪搅动,提供强且稳定的水动力环境,也有利于颗粒滩的沉积;另外,较大的地貌高差提供充足的可容空间[24],有利于厚层连续颗粒滩沉积的发育[25]。厚层颗粒滩长期经受海水动荡改造,细粒黏土物质多被淘洗干净而呈现颗粒支撑,具备较高的初始孔隙度(30%~40%)。颗粒支撑结构具备较强的抗压实能力,有利于较高的初始孔隙度的保存,为优质储层的发育提供了基础。

4.1.2 准同生溶蚀作用是储层形成的关键

准同生溶蚀作用是川东北地区飞仙关组滩相储层发育演化的关键因素之一,形成了一系列的粒内溶孔和铸模孔[4,12]。准同生溶蚀作用与沉积期古地貌密切相关,地貌较高地区[26]暴露频繁,暴露时间长,溶蚀程度强。飞仙关组形成于文石海中,原始沉积矿物为极易被大气淡水溶蚀的文石和高镁方解石。普光地区飞仙关组台地边缘地貌较高,周期性海平面升降就能使台地发生暴露,选择性溶蚀由文石和高镁方解石构成的颗粒,形成粒内溶孔,并使得部分文石和高镁方解石转化为方解石,保存和改善滩相储层。

4.1.3 准同生白云岩化作用是储层保存至今的关键

前人对密西西比Smackover 组(埋深6 000 m)进行研究发现,压实、压溶和胶结的共同作用将鲕粒灰岩的粒间孔隙度降低到0。普光地区飞仙关组最大古埋深超过7 000 m,现今仍保留较高的储层孔隙度,白云岩的强抗压溶能力是飞仙关组深层—超深层碳酸盐岩储层孔隙保存的关键。川东北地区飞仙关组白云岩形成于近地表—浅埋藏环境,海水提供Mg2+,以渗透回流白云岩化模式为主。台地边缘储层孔隙发育,有利于白云化流体的渗流,使得台缘滩在准同生期就普遍发生白云岩化作用,极大地保存了优质储层的孔隙。

4.2 优质储层差异分布规律

普光主体地区以普光2 井为例,飞一段和飞二段储层垂向厚度大于300 m,隔层欠发育;大湾-毛坝地区飞仙关组以大湾1 井为例,储层厚度普遍小于200 m,厚层连续的储层相对较少。同样位于台缘带的普光主体地区和大湾-毛坝地区储层存在较大差异的原因主要是颗粒滩沉积、准同生溶蚀作用和白云岩化作用的差异发育。

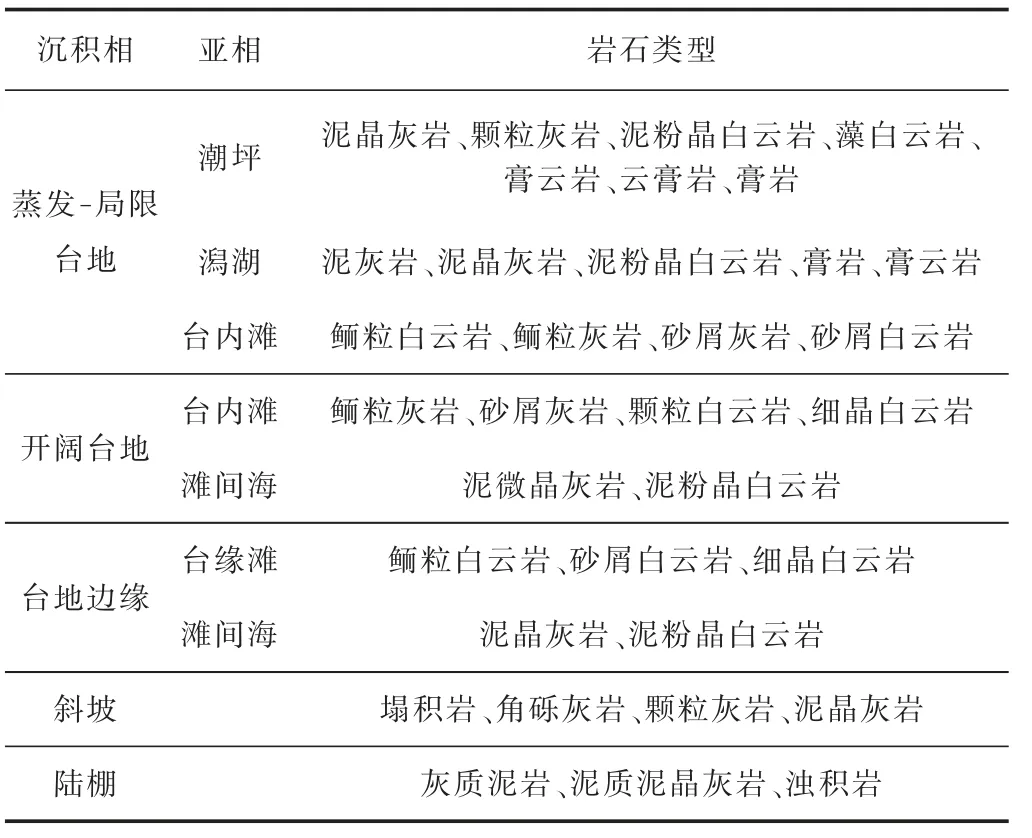

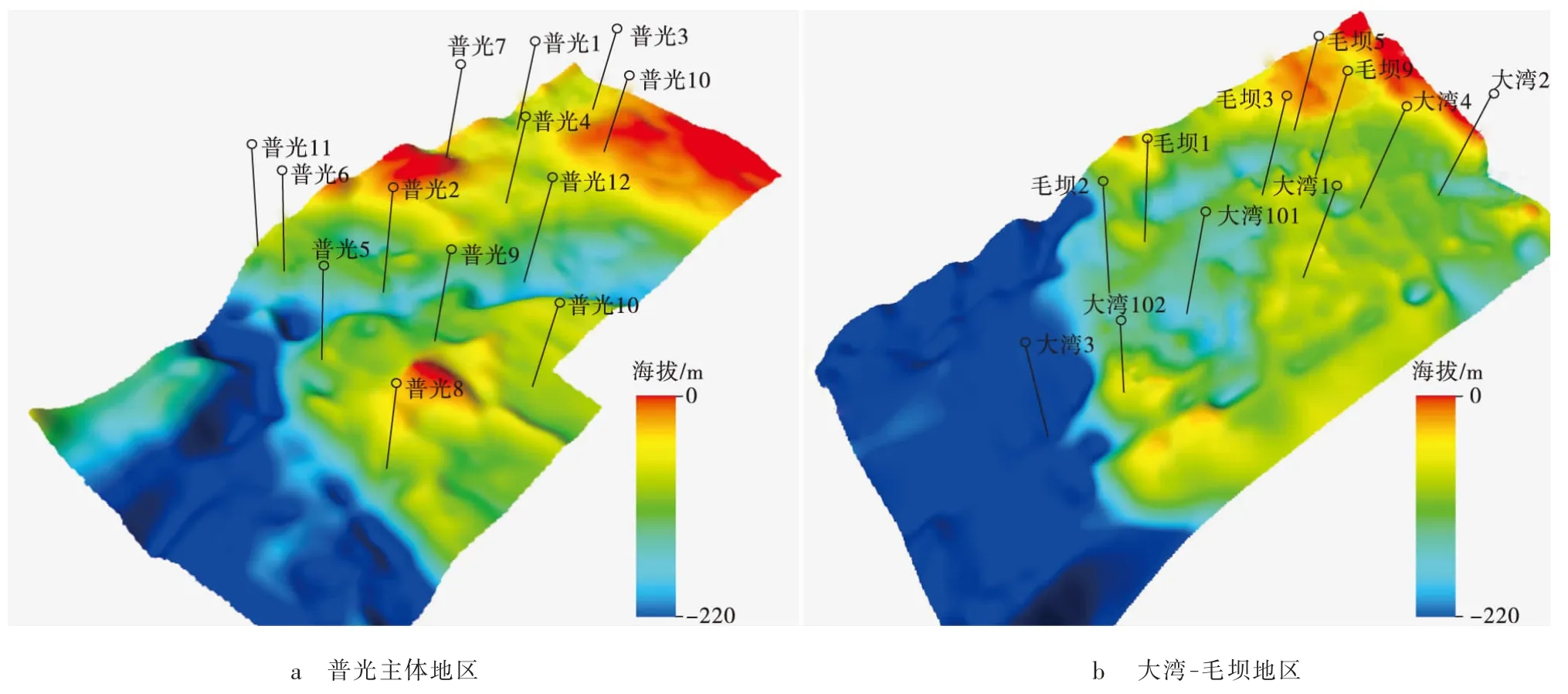

4.2.1 颗粒滩差异提供储层差异发育的基础

普光主体地区和大湾-毛坝地区飞一段和飞二段颗粒滩沉积的主要差异表现在颗粒滩连续沉积的厚度(见图5)。大湾-毛坝地区颗粒滩与非滩沉积频繁叠置,非滩(滩间或者潮坪)沉积岩性多为泥粉晶白云岩,以大湾2 井为例,颗粒滩连续沉积的厚度较小,普遍分布在1~8 m,非滩相沉积厚度普遍为1~3 m,滩相与非滩相的比例分布在2∶1 至1∶1。普光主体地区颗粒滩垂向连续沉积,厚度大,非滩相占比较小。以普光2 井为例,颗粒滩连续沉积的厚度较大,普遍分布在8~12 m,非滩相厚度普遍小于2 m,滩相与非滩相的比例分布在5∶1 至10∶1,储层孔隙发育。沉积差异主要受控于沉积期古地貌。普光主体地区沉积期古地貌较高,紧邻斜坡,地貌高差较大,能量强,有利于厚层颗粒滩的沉积;大湾地区古地貌高差小,能量稍弱,使得颗粒滩垂向沉积厚度小于主体地区,非滩相占的比例较高。

图5 普光地区飞仙关组颗粒滩沉积组合模型Fig.5 Composite model of grain shoal deposition in the Feixianguan Formation of Puguang area

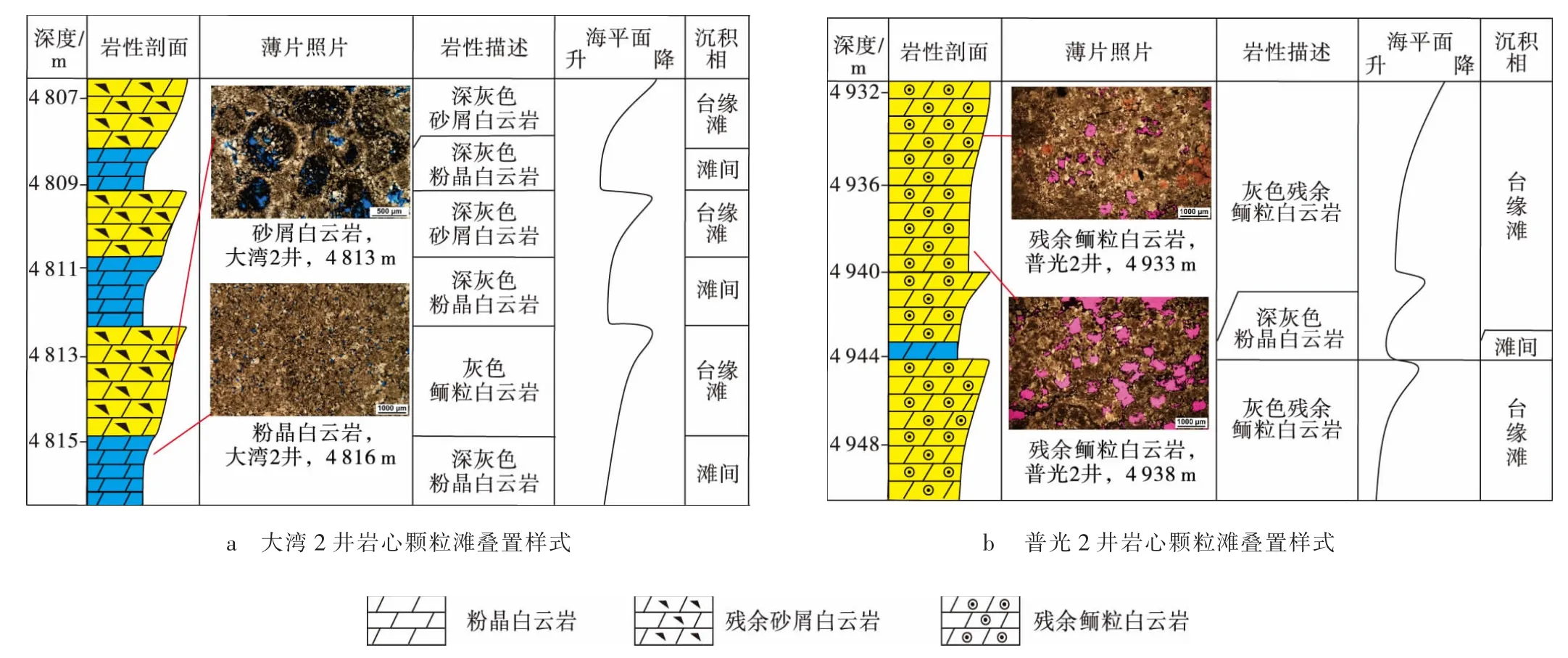

4.2.2 准同生溶蚀作用增大了储层差异发育

准同生溶蚀作用与沉积期古地貌密切相关,地貌较高地区暴露频繁,暴露时间长,溶蚀程度强。大湾-毛坝地区古地貌整体低于普光主体地区(见图6),溶蚀程度弱。普光主体地区飞仙关组储层孔隙粒内溶孔占比较高,达到53.8%,反映主体地区准同生溶蚀作用较强;大湾-毛坝地区飞仙关组储层孔隙粒内溶孔占比较低,为17.7%,储层孔隙以原生孔隙保存为主,准同生溶蚀作用发育程度较弱。此外,大湾-毛坝地区地貌平缓,地貌高差小,滩相和非滩相互层沉积,垂向非均质性较强(见图7),也不利于大气淡水的渗透溶蚀,因而同生溶蚀发育程度弱。

图6 普光地区飞一段沉积后古地貌Fig.6 Post-sedimentary paleogeomorphic distribution in the first Member of the Feixianguan Formation in Puguang area

4.2.3 白云岩化作用进一步增大储层差异发育

大湾-毛坝地区飞仙关组白云岩发育程度低于普光主体地区。普光主体地区飞仙关组垂向上表现为鲕粒白云岩与细—中晶白云岩互层,大湾-毛坝地区主要为白云岩和灰岩的垂向互层。川东北地区飞仙关组白云岩形成于近地表—浅埋藏环境,海水提供Mg2+,以渗透回流白云岩化模式为主。云化流体回流受岩石本身非均质性影响,优先通过孔渗较好的岩石[27-28]。普光主体地区颗粒滩垂向厚层发育,非滩相占比较低,垂向非均质性低,有利于云化流体渗流,发育厚层白云岩(见图5b)。大湾-毛坝地区滩-非滩频繁互层(见图7b,7c),垂向非均质性强,不利于云化流体的渗流,自下向上依次为砂屑白云质灰岩(见图2i)、砂屑白云岩(见图2f,2g)、泥晶白云岩(见图2k),白云岩化程度低于普光主体地区。

综上所述,普光主体地区地貌较高,发育厚层连续沉积的颗粒滩,垂向非均质性低,暴露频繁,暴露时间长,溶蚀程度强,粒内溶孔普遍发育,云化流体优先通过孔渗较好的岩石,发育厚层白云岩(见图8)。大湾-毛坝地区古地貌整体低于普光主体地区(见图6),滩-非滩频繁互层,垂向非均质性较强,不利于大气淡水溶蚀的垂向渗透,溶蚀程度弱,白云化程度低于主体地区(见图8)。因此,普光主体地区比大湾-毛坝地区飞仙关组储层更为发育。

图8 普光地区飞仙关组储层发育模式Fig.8 Reservoir development model of the Feixianguan Formation in Puguang area

5 结论

1)普光地区飞仙关组储层主要为(残余)鲕粒白云岩、(残余)砂屑白云岩、细—中晶白云岩,储集空间类型主要为粒间(溶)孔、晶间(溶)孔、粒内溶孔、溶洞。普光主体地区飞仙关组颗粒滩储层连续发育,粒内溶孔占比较高,达到53.8%;大湾-毛坝地区飞仙关组储层厚度相对小,粒内溶孔占比较低,为17.7%。

2)普光地区飞仙关组优质储层受颗粒滩沉积、准同生溶蚀作用、白云岩化作用控制。厚层台缘滩沉积提供了优质储层发育的基础,准同生溶蚀作用是优质储层形成的关键,准同生白云岩化作用是飞仙关组超深层储层保存至今的关键。

3)普光主体地区与大湾-毛坝地区飞仙关组台缘带储层差异发育受控于古地貌。古地貌控制下的颗粒滩沉积差异提供了储层差异发育的基础,受古地貌和沉积影响的准同生溶蚀作用加大了储层差异发育,准同生白云岩化作用进一步加大了区域储层差异发育。