腔内治疗股腘动脉闭塞症效果及一期通畅率影响因素

2023-11-23权建军蔺宇浩

权建军,卢 翔,蔺宇浩,杨 林*

(1.西安交通大学医学部第一附属医院血管外科,陕西 西安 710061;2.汉中市中心医院介入与血管外科,陕西 汉中 723000)

股腘动脉闭塞症多表现为间歇性跛行、静息痛、溃疡及坏疽等下肢缺血症状,严重时可致截肢甚至死亡[1-2]。目前腔内治疗,如植入金属裸支架(bare metal stent, BMS)或药物洗脱支架(drug-eluting stent,DES)、药物涂层球囊(drug-coated balloon,DCB)扩张及定向旋切斑块(directional atherectomy, DA)等技术逐渐成为治疗股腘动脉闭塞的首选方案[3]。本研究观察腔内治疗股腘动脉闭塞症的效果及影响治疗后一期通畅率的因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性收集2019 年10 月—2020 年12 月87 例于汉中市中心医院及西安交通大学医学部第一附属医院接受腔内治疗的股腘动脉闭塞症患者,男69 例、女18 例,年龄47~94 岁、平均(69.4±9.7)岁;合并高血压61 例、糖尿病42 例、冠心病29 例、脑梗死24 例、高血脂49 例、慢性阻塞性肺疾病10 例、高同型半胱氨酸血症17 例;吸烟史48 例,饮酒史15 例;共92条下肢病变,左侧44条、右侧48条;病变血管长度5~45 cm、平均(20.85±10.07)cm;其中完全闭塞80 条、次全闭塞3 条、狭窄9 条;50 条仅股浅动脉(superficial femoral artery, SFA)受累、17 条SFA 及腘动脉P1 和/或P2 段同时受累,25 条SFA 及腘动脉全程(P1~P3)受累;泛大西洋协作组织共识[4](Trans-Atlantic Inter-Society consensus, TASC)分级为A 级0 条、B 级25条、C 级25 条、D 级42 条。纳入标准:①经下肢动脉CT 血管造影(CT angiography, CTA)或数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)首诊为股腘动脉闭塞症;②Rutherford 分级为2~6 级。排除标准:①心源性栓塞;②凝血功能障碍或无法耐受抗血小板、抗凝治疗;③对比剂过敏;④严重器官功能障碍。治疗前患者及家属均签署知情同意书。

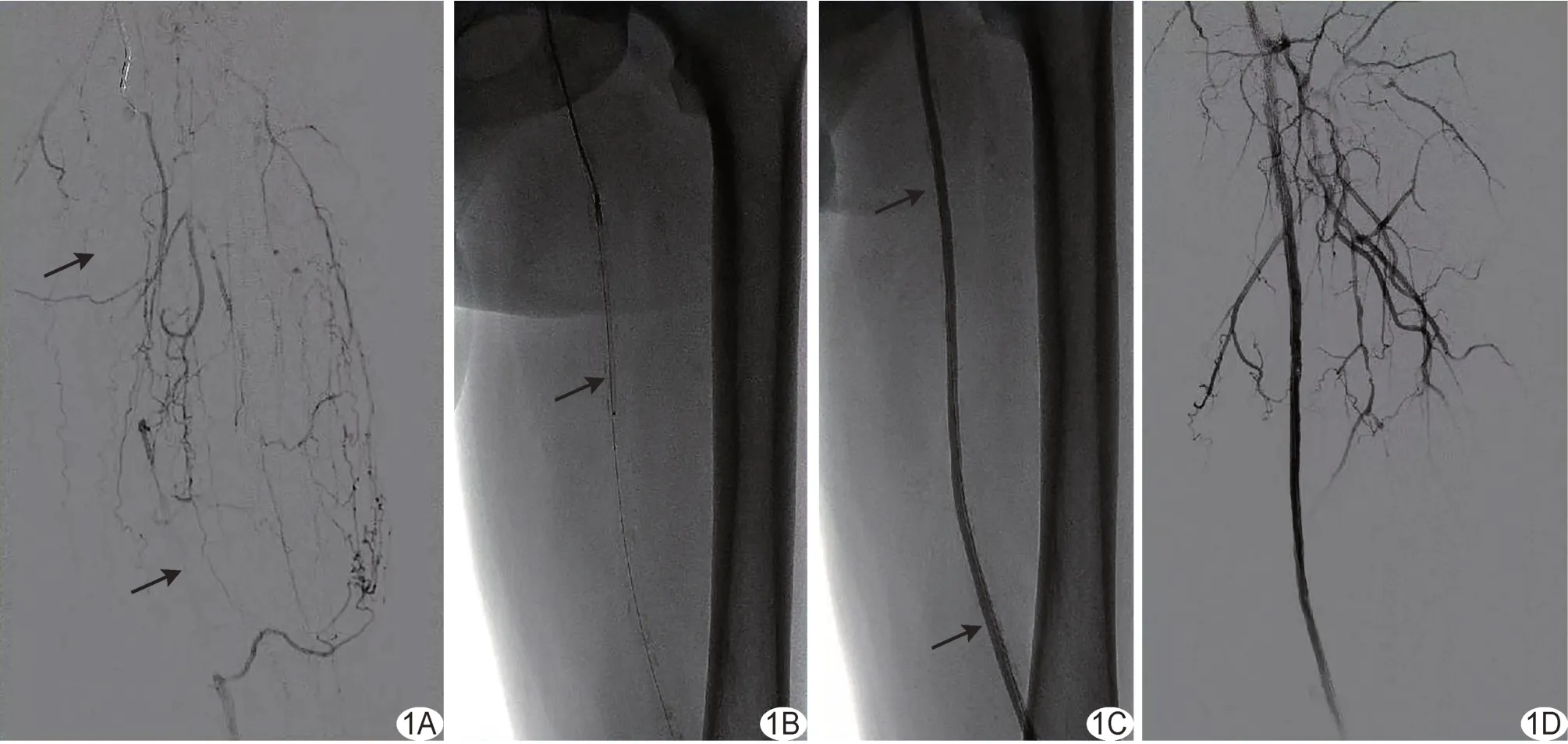

1.2 腔内治疗 以Philips Allura Xper FD20 DSA 机为引导设备。嘱患者仰卧,行腹股沟区局麻后穿刺股动脉,予全身肝素化(40 U/kg 体质量);植入血管鞘后,以0.018in 导丝(Abbott)配合支撑导管(Rubicon 18)优先选择顺行入路、如未能通过则逆行入路通过病变段血管,造影确定位于真腔内后,以普通球囊(Abbott/Cordis)进行逐级预扩张,每次3 min。完成预扩张后,以适当型号TurboHawk DA 导管(头端直径2 mm/3.5 mm),根据斑块负荷情况决定是否引入保护伞(SpiderFX,EV3),将病变血管段分为4 个象限,自近端以l mm/s 速率向远端进行切割,再沿导引导丝(Abbott)植入 Boston Innova 或Astron 百多力支架,使其覆盖病变段全长并超出其两端10 mm 以上;或视病情需要以与靶血管直径相近的DCB(AcoArt Orchid,药物浓度3.3 μg/mm2)持续扩张120 s。见图1。复查造影观察病变段血管通畅程度,发现出现限流性夹层或残余狭窄>30%时,予补救性植入BMS。对膝下病变以普通球囊(Cordis)及球囊扩张导管(Savvy Long)进行逐级扩张,尽可能多地开通膝下动脉。以靶血管病变段残余狭窄<30%为技术成功[5]。

图1 患者男,66 岁,左侧SFA 上中段闭塞,予TurboHawk DA 联合DCB 扩张 A.术前造影图示左侧SFA 上中段闭塞(箭); B.以Turbo-Hawk DA 系统切除斑块(箭); C.以5 mm×300 mm DCB 扩张病变段血管(箭); D.复查造影见左侧SFA 血流恢复通畅

1.3 术后处理 完成治疗后皮下注射低分子肝素5 000 U/12 h,连续3 天;每日口服阿司匹林100 mg、氯吡格雷75 mg 及阿托伐他汀钙20 mg,连续3 个月;之后每日口服阿司匹林100 mg、阿托伐他汀20 mg。

1.4 随访 术后1 个月复查下肢动脉CTA 或下肢血管超声,检测踝肱指数(ankle brachial index, ABI),评估Rutherford 分级和数字评定量表(numeric rating scale, NRS)疼痛评分;于术后6、12、24 个月复查下肢动脉CTA 或下肢血管超声。一期通畅指靶血管无再狭窄或闭塞、无下肢缺血症状;一期辅助通畅指靶血管再狭窄但未闭塞、再次干预后血流恢复通畅;二期通畅指靶血管闭塞、经再次干预后血流恢复通畅。以靶血管闭塞/再狭窄>70%、截肢或死亡为终点,计算一期通畅率、一期辅助通畅率及二期通畅率。

1.4 统计学分析 采用SPSS 25.0 统计分析软件。以±s表示符合正态分布的计量资料,组间行配对t检验。采用χ2检验比较计数资料。以Kaplan-Meier 生存曲线分析随访期间靶血管通畅率。将患者性别、年龄、体质量指数(body mass index, BMI)、吸烟、高血压、糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症、靶血管病变段长度、病变部位、TASC 分级、逆行入路、DA、BMS、DCB 及术后膝下通畅血管数量纳入COX 回归模型行单因素及多因素分析,筛选腔内治疗股腘动脉闭塞症术后24 个月内一期通畅率的影响因素。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 腔内治疗 对87 例共92 侧下肢病变均成功完成腔内治疗,技术成功率100%(92/92);对其中20 条(20/92,21.74%)行TurboHawk DA、13 条(13/92,14.13%)行TurboHawk DA 联合DCB 扩张、18 条(18/92,19.57%)行单纯DCB 扩张、41 条(41/92,44.57%)植入BMS;共对31 条患肢行DCB 扩张,对其中5 条(5/31,16.13%)因出现限流性夹层而补救性植入BMS。围手术期 5 例(5/87,5.75%)出现并发症,包括术中出血、假性动脉瘤及靶血管远端栓塞各1 例和穿刺点血肿2 例,均于对症治疗后好转。

2.2 随访 治疗前日及治疗后1 个月,ABI、间歇性跛行距离、Rutherford 分级及NRS 疼痛评分差异均有统计学意义(P均<0.001),见表1。

表1 87 例股腘动脉闭塞症患者接受腔内治疗前、后相关指标比较

治疗后6、12、24 个月,分别对82 例(87 条)、77 例(82 条)、74 例(78 条)进行随访;随访时间1~29 个月、平均(18.76±7.57)个月。 随访期间3 例(3/87,3.45%)截肢,包括膝上截肢、膝下截肢及截趾各1 例;6 例(6/87,6.90%)死亡,死因包括心肌梗死2 例、心力衰竭1 例、肺部感染2 例及不明原因1 例。治疗后6、12及24 个月,一期通畅率分别为89.13%(82/92)、78.26%(72/92)及47.83%(44/92),一期辅助通畅率分别为91.30%(84/92)、80.43%(74/92)及55.43%(51/92),二期通畅率分别为93.48%(86/92)、84.78%(78/92)及58.70%(54/92);共18 例(18/87,20.69%)接受二次干预。见图2。

图2 腔内治疗股腘动脉闭塞症管腔通畅率Kaplan-Meier 曲线 A.一期通畅率; B.一期辅助通畅率; C.二期通畅率

2.3 一期通畅率影响因素 单因素COX 分析显示,糖尿病、靶血管病变段长度≥15 cm、SFA 及腘动脉全程受累、行DA 及治疗后≥2 支膝下动脉通畅为影响腔内治疗股腘动脉闭塞症后24 个月内一期通畅率的因素。多因素COX 分析显示,DA[HR=0.35,95%CI(0.18,0.66),P<0.05]与治疗后≥2 支膝下动脉通畅[HR=0.36,95%CI(0.15,0.86),P<0.05]为腔内治疗股腘动脉闭塞症后24 个月内一期通畅率的保护因素,SFA 及腘动脉全程受累[HR=2.23,95%CI(1.07,4.65),P<0.05]和靶血管病变段长度≥15 cm[HR=2.40,95%CI(1.12,5.12),P<0.05]则为其独立危险因素。见图3。

图3 COX 多因素分析腔内治疗股腘动脉闭塞症后24 个月内一期通畅率的影响因素

3 讨论

腔内治疗具有微创、可重复性强、并发症少及疗效显著等优势,现已广泛用于治疗股腘动脉闭塞症;而采用不同介入技术所获疗效则为研究热点[6-7]。本研究采用不同介入技术对股腘动脉闭塞症进行腔内治疗,纳入患肢多为TASC C/D 级,且病变段较长,术后12个月一期通畅率为78.26%,与既往研究[8-9]结果相符。

伴糖尿病足、斑块重度钙化、长段闭塞及TASC C/D 级时,腔内治疗股腘动脉闭塞症再狭窄或闭塞风险较高,植入BMS 后可因晚期管腔丢失而影响治疗效果[10-11]。LIDA 等[12]认为膝下动脉通畅与否是腔内治疗股腘动脉闭塞症后再狭窄的危险因素。本研究发现治疗后≥2 支膝下动脉通畅可明显降低再狭窄风险(P<0.05)[13]。有学者[14]对比单纯DCB 扩张与DA 联合DCB 扩张治疗股腘动脉闭塞症效果,发现后者一期通畅率明显升高,提示DA 扩张可在一定程度上改进远期疗效。

FENG 等[15]报道,股腘动脉病变段长度>10 cm 是腔内治疗后1 年一期通畅率的独立危险因素。本研究发现靶血管病变段长度≥15 cm 时,腔内治疗后再狭窄风险是<15 cm 的2.4 倍,考虑与器械选择、术者经验及操作难度等因素有关;而患者一般情况及自身血管特点也影响其再狭窄风险。既往研究[16]发现,腘动脉受累为DCB 扩张治疗股腘动脉闭塞后远期通畅率降低的原因之一。DONAS 等[17]指出,SFA 及腘动脉同时受累时,腔内治疗后易出现限流性夹层及弹性回缩。腘动脉闭塞常累及膝下三分支开口处,增大了重建膝下血运的难度。本研究进一步发现,相比单纯SFA 病变,SFA 及腘动脉全程受累时,腔内治疗后血管再狭窄风险更高。

综上,腔内治疗股腘动脉闭塞症疗效确切且安全;治疗中行DA 和治疗后≥2 支膝下动脉通畅为治疗后后24 个月内一期通畅率的保护因素,而SFA 及腘动脉全程受累和靶血管病变段长度≥15 cm 则为其独立危险因素。但本研究样本量小,随访时间有限,有待后续进一步完善。