淮南抗日根据地中国共产党农村调查研究的历史考察

2023-11-23李庆堂张丽荣

□李庆堂 张丽荣

(北京化工大学 北京 100029)

调查研究是马克思主义政党的鲜明品质,也是中国共产党的优良传统和独特优势。从历史维度来看,党领导全国人民从新民主主义革命的胜利到全面建设社会主义现代化国家的伟大征程,本身也是党坚持实事求是、贯彻群众路线的奋斗史。1941年,中共中央发布《关于调查研究的决定》和《关于实施调查研究的决定》两个纲领性文件,为推动各大根据地党员干部进行实地调查指明了方向。作为华中地区创建最早的根据地,淮南地区“傲然屹立在与敌、伪、顽复杂斗争的环境中巩固发展”[1],生产形势和民生状况居于前列,在乡村建设方面也创造了丰富实践。因此,本文拟对淮南抗日根据地的农村调查研究进行历史考察,着重梳理其历史背景和调查内容,深化对全面抗战时期党的调查研究实践以及淮南地区农村经济社会状况的相关研究,为新时代全党加强调查研究提供经验借鉴。

一、淮南抗日根据地农村调查研究的历史背景

1938年1月,红军第二十八军和桐柏山游击队改编为新四军第四支队,在淮南铁路两侧地区开展抗日游击战争。1939年7月,新四军第五支队成立,挺进到津浦路东。但受“一切经过统一战线”的右倾错误影响,党组织不敢放手发动群众和建立根据地,发展受到很大限制。1939年11月下旬,刘少奇来到淮南新四军江北指挥部,在定远县藕塘召开干部会议。在会上,他传达了党中央关于发展华中的指示,批判了统一战线中的右倾错误,要求抓住时机建设抗日民主根据地。面对新的形势,党在全面抗战时期执行的不是“打土豪、分田地”的土地革命政策,而是执行贯彻抗日民族统一战线的路线,在着手发动群众进行减租减息斗争的同时,要正确处理农民与地主、农民内部各个阶层之间的关系,这就需要把原则性和灵活性有机结合起来。由于政权初建,“组织还不完备,工作大多是一把抓与突击式的”[2]186,根据地各项工作面临诸多挑战。

1.征粮办法欠合理

1940—1942年,淮南抗日根据地三年的征粮工作有效保证了武装部队的补给和根据地各项事业的推进,但在具体方法上也存在一些问题。1940年夏季第一次征收救国公粮时,按照收获量的百分之三征收,主家出三分之二,佃户出三分之一。当时就有地主煽动说“三七分租是三三四,老板得三成,佃户得三成,新四军得四成”[3]360,来破坏减租与征粮工作。加上当时的征收办法是由各户自己上报产量,保甲长上门登记,这样就出现了很多以多报少的情况。该年秋季,虽然改为由各乡保组织的评租委员会实地查看登记,但也有个别行政干部为了按时按量完成征收任务,而将产量拔高,损害了农民的利益。这一办法持续了两年。针对这一情况,根据地在1942年夏季取消了评租委员会,设立检查小组,由村长、粮食委员、群众团体、年纪较大的农民和乡级干部组成,且要求必须有一名党员。虽然人员构成较为合理,但是检查方法又过于烦琐,具体流程为由各主家和佃户相互看租,然后向小组报账登记,等清场后再由农民报一次实数,随后各乡以村为单位挨户检查,看是否漏报瞒报。这一办法在实践过程中往往演变成“有的检查小组并且用竹子向人家草堆里去捅,家里、床上、灶旁、牛栏、猪栏,都要检查过,使群众看到检查小组就头痛”[3]361,影响了群众情绪。

2.“二老板”剥削比重高

1941年1月,时任津浦路东各县联防办事处主任的邓子恢在政府施政报告中指出,一年来共取消13种苛捐杂税和看租酒等陋规,颁布“三七分租”“分半给息”和“老债停息还本”等制度,极大地减轻了人民负担。而在国民党统治时期,一般对半分租,且依靠“眼大”(多看租)和“斗大”(多量租)加重剥削。地主的四样斗中,里进斗较大,外出斗较小,门市斗比较公平,租斗从加一到加五不等。比如,当地大地主袁君涵加三看租,加四、五量进,在民国二十年(1931年)实收小麦21石,但是看租达40石;豌豆实收6石5斗,看租达13石,一般小地主则是加一量进。抗日民主政权建立后,各地成立评租委员会,开展多项工作,如“调解租佃纠纷,监督地主减租减息,敦促佃户交租,调查地主对抗行为”[4]264-265等,农民得到了实际利益。但是作为“富农经济剥削和地主剥削的混合体”[5]288,“二老板”剥削在当地占的比重依然较高。所谓“二老板”,即指一部分富农和中农把佃田或自田转佃给贫农。民主政权建立后,虽然发起了广泛的减租减息斗争,但和地主的分租剥削相比,“二老板”仍然大量存在,当地贫农曹大就说,“每年总要替二老板忙去一半”[5]298。

3.春荒高利贷猖獗

以往农村放贷形式繁多,主要是月利,轻的每月五分,重的每月八九分,一年就能本利对半过头。对于借债方来说,借上百元就利滚利无法承担。当地中农叶忠应就是这种情况,他“自田十六担种,民国三年借古城街袁大头(袁君涵)一百块钱,五分利,还不起,利上加利,滚到民国十二年,就欠了八百元了,无可奈何,十六担种全抵给他,找回三百元”[5]290。许多农民因此破产。自从民主政府实行二五减租、分半减息后,地主、商人等有钱也不敢放大头贷。政府以便宜优惠形式放农贷,百姓们讲:“这些钱,在过去以大头利算,叫古城全区老百姓一辈子也还不起呢!”[5]299但根据地仍然存在两种借贷形式,损害了农民的实际利益:第一,春荒借粮。依春天作价,春荒时粮价高涨,最高可达一石米1100元,依春季粮价作价,麦收时归还,大约可以得到双倍利益;或者借大洋250元,在春荒时只能买两斗粮食,但是夏收后要还一石小麦,合十斗。第二,借粮还工。春荒时每借粮一斗,农忙时要还工六人,平常只需二到三人。这些高利贷交易行为双方都极为隐秘,不仅放债方不敢声张,即使借债方也不易认识到其中的剥削,“有时上头问得紧,还说‘这是救命钱,要讲良心’”[5]299。

4.民主化进程缓慢

1940年3月,毛泽东首次提出在政权机关人员分配上“应规定为共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”[6]的原则,之后各根据地展开了民主建政的实践。在民主政权建设取得明显成就的同时,淮南抗日根据地在“三三制”政策执行过程中出现了一些问题,某些乡村被顽固分子把持政权。尽管从总体上看党员比例较高,但是在某些党的工作比较薄弱的乡村,传统乡绅权力结构尚未打破,出现很多顽固分子当选的现象。在“三三制”推行初期这一情形较多,在个别村庄甚至个别区,党员与进步分子合计当选者仅及甚或不及一半,而中间分子当选者亦极少。顽固分子在这些地方横行无忌、为害乡里,主要是因为乡绅势力本身根基深厚,封建保甲制度仍然存在。1941年12月,路东区党委在《关于根据地建立以来的总报告》中指出,有些地方“政权虽已全部建立,但是只有形式,缺少实际的内容,政权的下层机构全部未更动,全部把持在旧的乡保长手中”[2]154,甚至发生了大地主企图勾结苏北国民党顽固派的暴动事件。

二、淮南抗日根据地农村调查研究的实践内容

早在1930年,毛泽东就在《反对本本主义》中提出:“调查就像‘十月怀胎’,解决问题就像‘一朝分娩’。调查就是解决问题。”[7]全面抗战爆发后,面对维护和巩固抗日民族统一战线的新形势,毛泽东再次强调要了解情况,唯一的方法是开展社会调查。他特别指出各根据地的党政领导应当“有计划地抓住几个城市、几个乡村,用马克思主义的基本观点,即阶级分析的方法,作几次周密的调查”[8]789,为调查研究工作指明了具体方向。在淮南抗日根据地成立之初,刘少奇也特别强调党员干部要了解民情,听取民众呼声,实地调查各阶级动态。1943年4月29日至5月4日,淮南区党委在盱眙县新铺镇召开党政军高级干部会议,部署整风工作。到任不久的淮南区党委书记谭震林在会上做了报告,强调“整风是思想上工作上的自我反省自我检讨,那这种东西就应该与实际的行动、实际的生活、实际的工作联成一起”[2]243,要求每个党员都要端正态度,发挥理论联系实际的作风,坚决克服形式主义和官僚主义。

为了贯彻落实整风精神,解决根据地建设中存在的实际问题,从1943年下半年起,淮南区党委进行了系统的农村调查研究工作。区党委负责人刘顺元、方毅、张劲夫和李世农分别带领调查组到殿发乡、安乐乡、七贤乡和桑园乡进行调查,涉及征粮工作、土地关系、阶级关系、减租减息和政权建设等多方面内容。调查结果充分展现了各地经济社会情况和农民生活情形,也反映了人民群众对于党的各项方针政策的拥护程度,为解决问题提供了可靠的第一手资料。

1.先试点后推广,改进征粮办法

刘顺元带领的调查组在殿发乡进行实地调查时,发现夏收末期有抗属要求解决代耕问题。“模范队要求讨论他们的工作,我才体验到每一种劳动群众都有他在夏收中的迫切要求。”[9]187由此,他认为只有充分了解群众的实际需求并加以解决,才能加强党和群众间的鱼水关系。时任淮南行政公署主任的方毅也对征粮工作展开调查,为了确定“划一估租”的新办法,在安乐乡等地进行了试点调查。调查组首先召集群众开会讨论这一方案,农民提出不分田地好坏,直接划段征收并不公平,于是“以群众的意见为意见,把这些意见加以整理,作为决定到实际中去实行”[9]194,决定按照土壤富瘠程度分为四等,依照等级征收百分之三的公粮。鉴于之前检查小组流程烦琐的缺点,根据地在征收办法上也做了调整,成立了新的公粮小组,由村长、粮食委员、有经验的老农和积极分子组成,负责查看田地等级、出榜、征收和保管等一应事宜。在登记时,公粮小组和户主共同看租,出榜后再开村民会按户讨论决定是否合理,人人都有权利提出意见,真正做到了人民当家做主。

新办法在刘营村试验后,群众反映较好,征收到的公粮比前一年还多了三担,随后又在别的村进行全面推广,在一个星期内基本完成全乡的征收工作。方毅在总结经验时指出,下乡后才发现“我们的主观主义太多,太严重,事先没调查就做决定,我们的许多决定是不合实际的”[9]196,他强调一定要深入群众,既做群众的先生,又要做群众的学生。淮南区党委在同年7月发出《关于中收工作的几点指示》,要求继续发扬夏收工作的经验,从群众中来、到群众中去,在实地调查中完善各项具体政策。“只看到大的,不看到小的,只看到报纸小册子上的,不看到群众实际生活中的,那就是空谈掌握政策。”[9]90这有效克服了强迫命令的行政作风和脱离实际的官僚主义作风。

2.运用阶级分析法,减轻“二老板”剥削

以安乐乡为例,其下辖五个行政村:凤凰村、郑湖村、油坊村、洪塘村和陡山村。截至1943年秋,共434户2001人,土地710.38石。阶级关系和土地关系如表1所示:

表1 安乐乡人口情况

经过实地调查,与国民党统治时期相比,农民的生活状况发生了翻天覆地的变化,尤其是三七分租政策极大减轻了广大贫苦农民的生活境遇,赢得根据地人民的衷心拥护。调查组进行专门调查后发现,“二老板”剥削现象主要包括三种类型:一是住房剥削。给住房一间,每年十个忙工,一个牛工抵三个人工;二是包吃包做,穷人转租二老板二三斗种,二老板不分租并包耕,但穷人须全家为二老板忙活,基本上把自己的劳动力都给了二老板;三是转租剥削,二老板把小部分田转租给贫农,大老板看租时找二老板,然后二老板再让贫农多负担,贫农受双重剥削。这一现象不同于常规认识的地主剥削,究其原因:一是减租减息斗争的对象以地主为主。“减租前19户地主占有全乡81%的土地。减租后,14户地主仍占有63.1%的土地。”[10]地主数量减少,土地占有减少。二是与抗日民族统一战线的策略有关,对于革命的富农采取团结政策。安乐乡的富农分为两类:一是在民主政权建立后,由中贫农或雇农上升的新富农,这批人的剥削行为较少;二是作为“二老板”主体的老富农,调查组提出要进一步加强对于这类群体的宣传教育,同时在坚持两面政策的前提下改善贫农的被剥削境遇,提高他们的政治地位。通过这些举措,老富农们“说话不硬,不如过去顽固派在的时候”[3]351,剥削现象得以减轻。

3.坚持统一战线,合理开展让息斗争

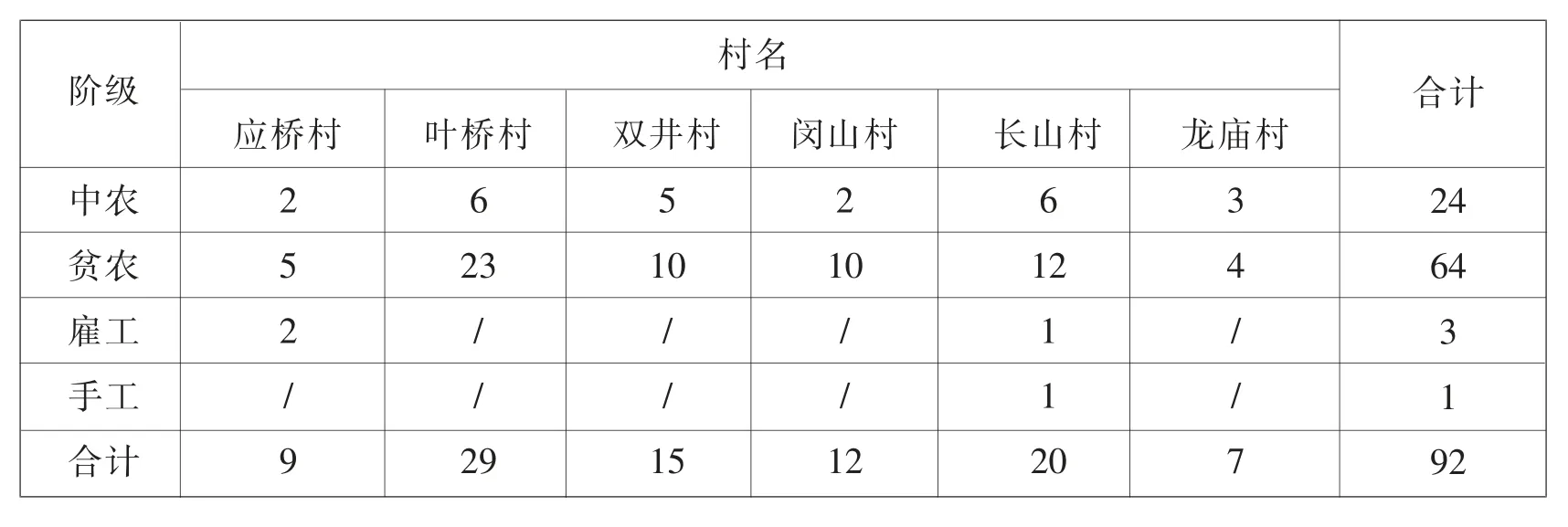

1943年春荒时,七贤乡高利贷较为活跃,到了麦收时节出现许多债务纠纷。张劲夫带领调查研究组到该乡六个村进行详细考察,于同年11月写成《东庙区七贤乡的让息斗争》的报告。借债情况如表2所示:

表2 七贤乡借债总体情况(单位:户)

七贤乡共计447户,根据表3可知,1943年春季共有债户92户,占全乡户数的20.6%。中农计24户,占债户的26%;贫农计64户,占债户的70%,问题最为严重;雇工和手工工人较少,各有3户和1户。

表3 七贤乡三村放债情况(单位:户)

从三个村的放债数据可以明显看出,与战前相比,七贤乡地区地主和富农放债的数量大幅减少,中农占多数,这与群众运动的发动程度有关。据调查显示,“七贤乡基本上群众政治优势已确立起来,过去发动过借粮斗争,地主富农怕目标大,又怕借出不还,现在放债的数量不多,宁可囤积卖钱,不大肯借债给人”[5]257,而群众力量尚未发动起来的龙南乡等地区,地主和富农放债的依然较多。就具体剥削形式而言,以春荒借粮为主,即在春荒时按照最高价折算成钱,麦收后按价折粮。调查组在报告中举农户邵某为例,春季他借了王某8斗小麦,以每斗100元折算成800元打了欠条,麦收后粮价每斗只有27—28元,如此一来要还二石九斗才能够800元,相当于原来借粮数额的三倍半。

在七贤乡,借债以人情为主,向亲戚朋友借或者托他们转借,因此债户一般抱有“还不起,但又不好意思少还”[5]258的心理。除了人情面子外,也受债主言语影响,自己认为夏收时麦价低,还少了债主也吃亏。调查组根据实际情况,决定“根据照顾双方的革命两面政策的精神,基本上应该减轻这种不合理的剥削,同时要照顾到不同债主应有不同的对待”[5]259,不能机械执行规定的分半给息的原则。新让息办法的出台体现了理论联系实际和密切联系群众的作风。调查组先召集七贤乡的积极分子讨论研究,提出初步方案,再分别到各村召开债户座谈会,对方案进行讨论,然后由债户代表会做出决定,以农民抗敌协会的名义向政府提出建议,这样就形成了程序规范合理的议案。新办法的内容可以概括为借麦还麦,另补利息。利息按照每一斗补一升至三升计算,标准依据债主和债户的家境确定,这样使双方利益都得到兼顾。据事后调查,该政策具有合理弹性,也体现了两面性精神,“使问题仅限于今春的高利贷债务,使少数借债的富户不能利用,使流氓地痞不能利用”[5]260,较快解决了这些纷争。

4.广泛发动群众,推进民主选举

如前文所述,由于根据地初建时群众尚未广泛发动,因此地区党委对基层政权的保甲长采取教育和改造的方针,以实现社会稳定。到了1942年3月,津浦路东地区正式提出“政权民主化、划小乡、打破保甲的口号”[4]248,发起了热烈的民主建政运动。作为试验点,1943年11月21日至12月10日,安乐乡和殿发乡开展了为期二十天的乡选,刘顺元带领调查组全程参与选举工作,就成立乡选委员会、公民选举资格登记、候选人提名程序、选举代表和召开代表大会等进行详细调查,其调查报告可谓是乡村政权选举的生动记录。以安乐乡为例,22日召开的会议共有31人参加,包括“行政委员六人,村长五人,农抗五人,妇抗七人,工抗二人,村粮委三人,士绅三人”[2]268,表决出的9名委员的成分也照顾到了各阶级和各团体,体现了民主建设精神。

23日,乡选委员会公布公民资格名单,规定除了患有精神疾病、判罪取消资格及与敌伪来往外的人外,年满十八周岁的所有本乡居民都具有资格。名单用红纸写好,在各村重要路口张贴,并发动识字的村民读给不识字的人听。24日开始进行公民登记,采用比较醒目的“红白榜”办法,即有资格的写在红纸上,不够资格的写在白纸上,再经群众讨论决定。以安乐乡陡山村为例,共有137人到会投票,候选名单14人,应选代表7人。具体安排如下:公民分成四组,每组推举出一人负责端碗收票,一人负责监管票碗,每人发放七粒红芦秫,唱票员依次介绍候选人后,公民开始往该碗中投票,经计票员计算和监票员核对后当场记录,最后由唱票人公布当选人,当选代表进行宣誓,其他村也基本执行了这一过程。最终安乐乡五个村选举出代表28人,其中工人2人,贫农2人,中农12人,富农10人,地主2人,“积极分子和劳动英雄,占了代表的大部分”[2]273。

根据调查,会后各阶层的反应比较积极。在选举之前,地主和富农普遍表现消极,如大地主何良甫等人原来叫嚷“选什么东西,还不是老一套”“新四军叫那个干,我们还敢反对”等,代表名单确定后,他们的态度有了较大转变,开始说“这回是民主,在后面的也选到了不怪”“一方面能代表大家利益,一方面也是按人才来选举的”[2]273;广大群众也认为民主政权得到了稳固,“这下子何良甫的面子完全打垮了”[2]273-274,并期望选出的干部能够发挥模范作用。乡代表选出后,随后召开乡代表大会,进行选举行政委员会和讨论提案等工作。以安乐乡为例,当选的行政委员阶级构成比例合理,充分践行了抗日民族统一战线,具体见表4。

表4 安乐乡行政委员会组成情况

三、淮南抗日根据地农村调查研究的经验启示

1.坚持实事求是,理论联系实际

开展调查研究,离不开科学理论的指导,坚持马克思主义的立场、观点和方法,是全党开展调查研究工作的根本遵循。1941年8月,党中央在《关于调查研究的决定》中指出:“我党现在已是一个担负着伟大革命任务的大政党,必须力戒空疏,力戒肤浅,扫除主观主义作风,采取具体办法,加重对于历史,对于环境,对于国内外、省内外、县内外具体情况的调查与研究。”[11]当时正值党中央开展延安整风运动时期,毛泽东明确指出,党内出现各种思想错误的根本原因在于以教条主义和主观主义的态度对待马克思列宁主义,“自己造出了一条相反的原则:理论和实际分离”[8]798。党内通过加强调查研究工作,逐步加深了对于我国国情的认识,在实际工作中把马克思主义与中国革命实际相结合,促进了党员干部世界观的改造。

淮南抗日根据地贯彻落实这一指示精神,在整风运动中深入推进农村调查研究,运用阶级分析法和矛盾分析法,坚持理论联系实际,就“二老板”剥削、春荒高利贷和乡选等实际问题做出正确决策,成功地巩固了抗日民主政权。“党之所以能够领导人民在一次次求索、一次次挫折、一次次开拓中完成中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务,根本在于坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实”[12],不断开辟了马克思主义中国化时代化的新境界。在新时代,全党大兴调查研究之风,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断深化对党的创新理论的认识和把握,善于运用党的创新理论研究新情况,解决新问题,总结新经验,探索新规律。

2.坚持群众路线,反对官僚主义

人民群众是历史的创造者,涉及群众利益的决策,要广泛听取群众的意见和建议。坚持从群众中来、到群众中去,是中国共产党百年来调查研究工作的鲜明特征。党的二十大报告指出:“弘扬党的光荣传统和优良作风,促进党员干部特别是领导干部带头深入调查研究,扑下身子干实事、谋实招、求实效。”[13]68在调查研究中深化党的群众路线,转变工作作风,体现了新时代大兴调查研究之风的人民立场。

淮南抗日民主政权自建立后,始终强调密切联系群众,反对官僚主义,切实解决群众最关心最直接最现实的利益问题,这为新征程上用好调查研究这一传家宝、加强与人民群众的血肉联系提供了有益启示。根据地着重提倡政府人员“不应只坐在机关里办公事,而应该把大部分的时间用在动员群众上面,用在民众武装上面,政府人员应亲自去开民众大会,亲自去找老百姓谈话,应该亲自去帮助老百姓判断是非、解决问题。政府人员应把旧时那一套斯斯文文威风凛凛,把那一套推人于千里之外的官架子放下来”[14],切实反对形式主义和官僚主义的不良作风。在这种精神指导下,淮南区党委以身作则,深入田间地头进行调查研究,切实掌握了农村各阶级的生活动态。“群众路线是调查研究的根本方法,人民群众是社会实践的主体,是调查研究的对象,调查研究不能偏离群众路线,要放下架子、深入群众,切实倾听群众的真实声音。”[15]我们要坚持人民至上,在认真研究群众意见和建议的基础上,回应群众诉求,形成正确决策,为推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

3.坚持问题导向,紧扣目标任务

党的二十大报告指出:“问题是时代的声音,回答并指导解决问题是理论的根本任务。”[13]20坚持问题导向、解答现实问题是马克思主义鲜明的理论特质,也是贯穿百余年党史的一条鲜明主线。调查研究能否取得成效,关键在于有没有明确的问题意识。没有目标的调查是盲目的,也是形式主义的体现。

在严峻的斗争环境下,淮南区党委围绕维护群众利益、发展农村经济和巩固统一战线的目标,派出四个调查组,分赴有代表性的村庄进行实地调研,发现了土地剥削现象仍然存在、粮荒时农村高利贷较为活跃,民主化推进缓慢等现实问题,进而做了系统周密的调查研究工作,采取一系列措施解决这些问题,例如提高贫雇农政治地位,制定合理的让息办法和规范选举程序等,聚焦具体矛盾,密切党群联系,成功实现了既定的目标任务。习近平总书记指出:“既要‘身入’基层,更要‘心到’基层,听真话、察真情,真研究问题、研究真问题,不能搞作秀式调研、盆景式调研、蜻蜓点水式调研,‘无实事求是之意,有哗众取宠之心’是不行的!”[16]这昭示我们在调查研究的过程中要敢于正视问题、善于发现问题,以解决问题为根本目的,在实现第二个百年奋斗目标的新征程上直面各种风险挑战,解答好中国之问、世界之问、人民之问、时代之问,以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。

四、结语

在全面抗战时期,淮南抗日根据地深入农村基层进行调查研究,充分了解本地区各阶级生活动态和政权建设情况,以此制定农村工作的各项政策,团结带领党政军民巩固了根据地,积累了丰富的历史经验。2023年3月,党中央发出《关于在全党大兴调查研究的工作方案》,强调调查研究是谋事之基、成事之道,充分彰显了中国共产党人求真务实的实干精神和优良品格。新征程上,要推动全党崇尚实干、力戒空谈,需要进一步传承和发扬党的优良传统,系统研究党在革命、建设和改革各个历史时期的调查研究实践,把握历史规律,掌握历史主动,守正创新,推进新时代调查研究工作。