新农科建设背景下动物生产类课程思政教学的探索与实践

——以西南民族大学《猪生产学》为例

2023-11-22高彦华杨发龙黄艳玲林亚秋史海涛

高彦华,柏 雪,杨发龙,黄艳玲,林亚秋,徐 孟,史海涛,王 茜,张 磊

(西南民族大学畜牧兽医学院,四川成都 610041)

党的二十大报告中强调:“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题”,“育人的根本在于立德”[1]。教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》也指出,“全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措”,“课程思政建设是全面提高人才培养质量的重要任务”[2]。大学育人的主要方式为课程教学,课程是培养高质量人才的载体,专业课程又是培养方案的主体。因此,在专业课程中引入思政教学,建设课程思政教学范式是实现立德树人根本任务的重要举措,对于稳定学生专业思想、提升学生道德修养、提升专业技能具有重要的意义。

西南民族大学是国家民族事务委员会直属综合性高校,少数民族学生占比在60%以上,动物科学专业为学校传统优势专业,前身为1952 年建校时创办的畜牧兽医系,先后入选国家级一流本科专业建设点(2020)、国家级卓越农林人才教育培养计划(2014)、四川省一流本科专业(2019)和教育部高等学校特色专业(2010),建校以来为民族地区培养了大量优秀的畜牧专业人才[3]。动物生产是动物科学专业核心课程群,包括猪生产学、禽生产学、牛生产学等,该类课程主体知识框架结构比较类似,许多课程思政元素或内容能在不同课程间互通使用,使动物生产类课程在思政内容和教学设计上具备一定的共通性和可移植性。《猪生产学》是西南民族大学动物科学本科专业必修课,是动物生产类课程群的重要组成单元。《猪生产学》作为涉农专业核心课程,除了传授学生专业知识技能,也积极响应“安吉共识”的新农科建设要求,课程思政目标着眼于培养学生的大国三农情怀,引导建立专业认同感与自豪感,使学生以强农兴农为己任,树立把论文写在祖国大地上的意识和信念,增强服务农业农村现代化、服务乡村全面振兴的使命感和责任感,培养知农爱农的创新人才[4]。

基于以上民族院校、一流本科专业及新农科建设的背景,西南民族大学《猪生产学》教学团队以习近平总书记二十大报告中关于人民教育事业的论述为指导思想,顺应新时代对民族畜牧人才的要求,紧跟行业发展新动态,构建融合思政内容课程体系,采用多元教学手段与评价方式,进行教学改革与实践,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全员育人、全程育人和全方位育人,形成了一套课程思政教学范式。课程先后获批四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目1 项,西南民族大学教育教学研究与改革重点项目1 项,2022 年获批为西南民族大学“课程思政建设示范课程”建设项目。

1 《猪生产学》教学存在的问题

教学团队在课程思政建设及教学实践过程中,通过调查行业需求、调研兄弟院校和学生反馈,发现课程主要存在以下三点问题:

1.1 学生专业认同度较低,“知农学农爱农”的使命感与责任感不足

通过学情分析发现,部分学生专业认同度较低,对养猪生产存有“工作苦、环境脏、待遇差”的固有刻板印象,容易产生畏难情绪,缺乏对养猪业的现代性、科学性和实践性的认知,对课程学习目标和就业前景感到迷茫,这也是开设《猪生产学》课程高校面临的共性问题[5]。此外传统教学也偏重传授知识技能,缺乏中华民族共同体意识教育、思想激励、人文关怀和行业全局意识等课程思政内容的融入,导致学生“知农学农爱农”的使命感与责任感不足。

1.2 学校培养的人才不能满足企业对专业人才的需求

根据教学效果发现,近十年来我国现代猪业的科学理论和产业技术发展迅速,新型猪病如非洲猪瘟等层出不穷,楼房养猪、智慧养殖等多种新养殖模式得到推广应用,使课程传统的教学设计、教学内容及教学手段等方面都已落后于现代养猪业对知识与技能的需求,导致学生毕业到企业工作后,往往需要参加至少半年的培训才能胜任一线生产实践工作。《猪生产学》教学内容与形式的陈旧落后,造成学校人才培养与企业人才需求脱节。

1.3 评价体系单一,学生学习主动性与实践能力较弱

通过教学评价发现,课程传统线下教学以教材目录为线索,内容整合度较差,教学评价体系单一,学生获取知识碎片化、习惯死记硬背、学习主动性和独立性差,应变和综合分析问题较弱,难以解决生产实践的复杂问题。

2 课程思政教学目标的设置

《猪生产学》课程围绕立德树人的根本任务,以铸牢中华民族共同体意识为思政教育教学工作的主线,以为民族地区培养“回得去、留得下、用得上、靠得住、干得好”的畜牧科技人才为教育目标,基于课程教学中存在的痛点问题,突出民族院校教育教学工作特色,以“创新性、高阶性和挑战度”作为课程建设标准,从“思政引领,分类融合,多元教学”三个维度设置了课程思政教学目标(图1),即:①“思政引领”,以立德树人为根本,引导学生铸牢中华民族共同体意识,培养“大国三农”情怀,建立专业认同感与自豪感;②“分类融合”,模块化重构教学内容,聚焦产业前沿,校企产教“融合”,丰富教学形式,提升教学内容高阶性;③“多元教学”:全力推进多元教育信息化方式与手段融入教学过程,进行基于OBE 的教学设计和教学评价。

图1 《猪生产学》课程思政存在问题及对应教学目标

3 课程思政元素的挖掘与分析

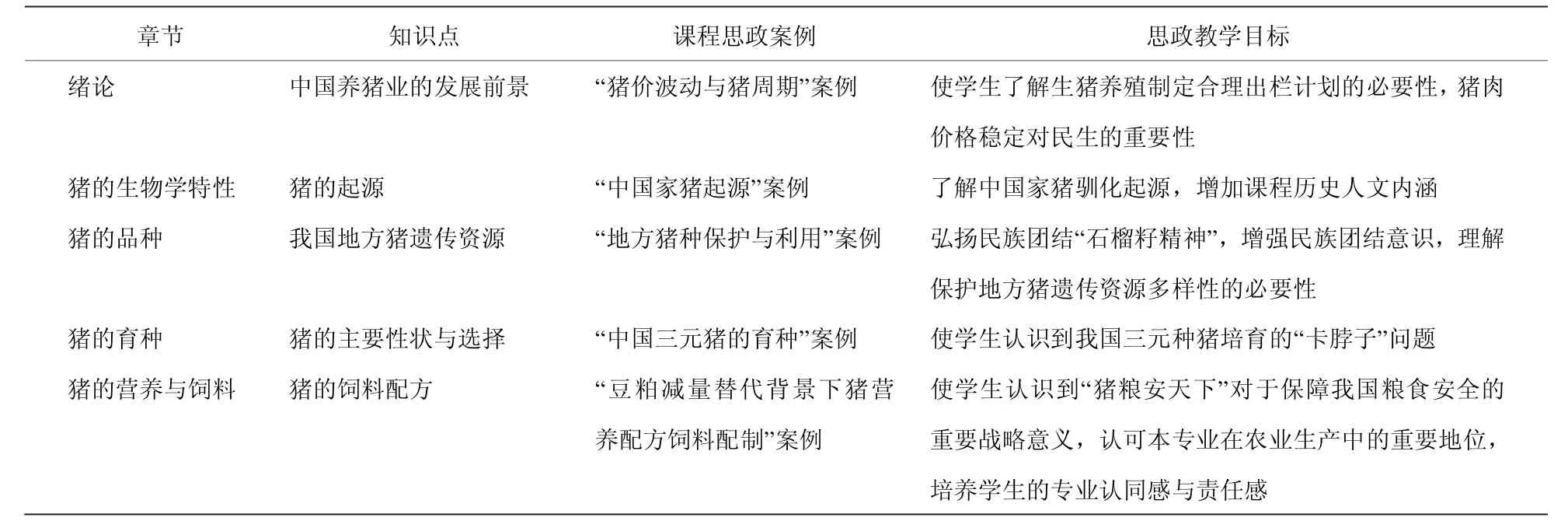

以重构的教学内容为基础,从专业知识点、民族特色、养猪生产实践案例、养猪人等4 个方面挖掘、筛选和凝炼课程思政元素,形成课程思政案例,汇编成案例库,并对应匹配相应的专业知识点,搭建融合课程思政内容的课程知识图谱,详见表1。

表1 专业知识点中的课程思政案例示例

3.1 专业知识点中的思政元素

专业知识点是教学内容的基本组成单位,是课程思政的基本承载点,也是课程思政元素最丰富的来源。《猪生产学》课程通过结合知识点的历史来源与发展现状,就其中可能涉及到的经济、历史、社会伦理、法律等内容进行扩展,挖掘思政元素,增加知识点的人文色彩[6]。例如,《猪生产学》教材绪论中“中国养猪业的发展前景”章节的“猪价波动与猪周期”案例,就来源于生猪价格随着市场生猪供需关系跨期错配呈现周期性波动变化规律的经济现象,是养猪业市场化发展的必然结果,该案例教学将养猪业与养猪经济问题联系起来,增加知识点的社会经济学知识,使学生了解在生猪养殖中制定合理出栏计划的必要性及稳定市场猪肉价格对民生的重要性。又例如,“猪的生物学特性”中“猪的起源”章节的“中国家猪起源”图文案例,通过介绍贾湖遗址和河姆渡遗址考古发现的猪齿遗骸与陶猪,增加了课程的历史人文内涵。

3.2 富有民族特色的课程思政元素

立足民族院校办学特色,以铸牢中华民族共同体意识为思政教育主线,从课程知识点中挖掘富有民族特色的课程思政元素。例如,“猪的品种”一节中“我国地方猪遗传资源”介绍了中国地方猪种的多样性与丰富性缺一不可,授课时将其类比为中华民族各民族团结的“石榴籽精神”,有助于学生增强民族团结意识与理解保护地方猪遗传资源的重要性。该章节的“藏猪半舍饲养殖技术”视频案例,贴近青藏高原生产实际,展示了高原型猪种藏猪独特的生活习性与养殖模式,并创新性通过互动视频测验的形式,增加学习互动性与趣味性,提升学习兴趣,帮助学生掌握藏猪养殖的思政点与知识点(图2)。

图2 富有民族特色的课程思政元素示例—“藏猪半舍饲养殖技术”案例互动式视频测验

3.3 养猪生产实践中的思政元素

学习动物生产类课程的最终目标是服务生产实践,实际生产案例具有真实性和具象性,作为思政素材对学生具有很强的吸引力,能较好的激发学习兴趣,树立学生知农学农爱农的责任感与使命感。例如,“猪的营养与饲料”中“猪的饲料”章节中的“豆粕减量替代背景下猪饲料配制”案例,其背景来源于2018 年中美贸易战以来,我国面临的猪饲料粮食供应紧张的现状以及养猪产业现有的玉米-豆粕型饲料配方体系依赖进口粮食的“卡脖子”问题,该案例促进学生认识到“猪粮安天下”对于保障我国粮食安全的重要战略意义,认可本专业在国民生产中的重要地位,理解开发本土化饲料资源制作猪饲料配方和发展养猪节本增效技术的紧迫性和必要性,从而使学生掌握猪饲料资源的种类及使用原则,掌握以中国猪营养需要为基础的饲料配方配制方法,有助于培养学生的专业认同感与责任感,实现专业知识点的“思政融合”。

3.4 从“养猪人故事”中挖掘思政元素

结合课程内容,通过介绍我国畜牧养殖业发展中涌现出的优秀科学家、杰出人才等的奋斗经历与事迹,传承大师精神,增加课程思政的学术性,启发学生树立科学兴农价值观。例如,“猪的品种”中“我国代表性培育品种”的“南京农业大学猪育种专家陈效华教授生平事迹”案例,叙述了陈效华教授热爱和从事猪育种事业的历程,他是我国地方猪种新划分标准的主要提出者之一,为我国地方猪种遗传资源绘制出了清晰的蓝图,为地方猪育种与保护事业奉献了毕生精力,最后长眠种猪场,展示了老一辈养猪人的科学家情怀和崇高精神,值得当代大学生学习与传承。

4 课程思政的教学实施与成效

4.1 课程思政的教学设计

以“构建融合式专业知识与课程思政内容体系”、“教学内容的分类导向和实践技能的产教融合”和“课程思政教学方式与考核体系的多元化”为课程思政教学设计的实施抓手,解决《猪生产学》课程教学中存在的问题,提升课程教学水平,提高人才培养质量。

4.1.1 构建融合式专业知识与课程思政内容体系

以课程思政案例为基础,将课堂即兴引入思政教学转变为有目的教学设计,将碎片化课程思政元素转变为系统性知识体系,汇编课程思政案例库。以思政案例为“点”,章节逻辑顺序为“线”,学习模块为“面”,串联课程思政内容的线索,梳理课程思政案例中的专业知识点,有机系统地融入思政内容。提升课堂人文思想内容,强化学生以“强农兴农”为己任的意识,增强学生服务全面乡村振兴的使命感和责任感。

4.1.2 教学内容的分类导向和实践技能的产教融合

整合现有教学内容,形成基础知识篇,生产环节篇和猪场建设篇三大内容模块,提高教学内容的整合度和逻辑性。设置了3 个不同学习目标的拓展学习模块——科学研究型、技术应用型和生产管理型,引导学生根据自身情况,选择适合职业发展规划方向和学习目标,鼓励学生在完成基础学习任务上,参与完成对应的拓展学习模块,实现学习目标与学习内容的“分类”导向。结合“兴牧大讲堂”邀请企业导师进校园,校企同上一堂课,使学生多视角了解产业发展实际情况;教学团队与新希望、德康等行业知名企业建立了校外实习实践基地,聘请企业专家做校外导师,联合指导专业课程实践与毕业实习,培养满足企业用人需求的专业人才。

4.1.3 多元化的课程思政教学方式与考核体系

《中国教育现代化2035》文件明确指出“加快信息化时代教育变革”是面向教育现代化的战略任务之一[7]。目前《猪生产学》信息化教学主要依托MOOC 的线上线下混合式教学的形式进行[8,9],西南民族大学《猪生产学》课程依托超星学习通APP 建设西南民族大学SPOC(Small Private Online Course,小规模限制性在线课程),将学银在线平台《猪生产学》MOOC 资源充分融合进教学过程,使用腾讯会议同步直播开展线上线下混合式教学(图3)。教学团队尊重学习规律,建设基于成果导向教育理念的过程式评价体系,将考核内容指标拆分为贯穿学习全过程的任务点,提高学习的挑战度。

图3 《猪生产学》多元化的课程教学方式与考核体系

4.2 课程思政的教学方法

课程基于超星学习通APP 智慧教学工具,使用多种教学方法开展专业与课程思政教学,具体如下。

4.2.1 案例教学法

课程思政案例主要包括图文案例、视频案例和文献案例3 种形式,汇编形成案例库,充分融入专业知识点,是课程思政教学最主要的方法。学生先听教师讲解、阅读文献或观看视频,之后回答与之相关的问题或参加线上线下讨论,引导并启发学生学习案例知识点,传递思想价值。

4.2.2 小组学习法

猪生产学实验课教学一直采用小组学习法。在前置课程中,本专业的学生已很适应小组实验方式,通过分组合作,培养组员的团结协作精神和组长的组织领导能力。

4.2.3 翻转课堂

“猪饲料配方制作”章节的教学方法采用“小组讨论学习+翻转课堂”的形式。教师在通过问题导入课程主题并讲解饲料配方原理的基础上,展示“豆粕减量替代背景下猪营养配方饲料配制”案例内容,引导学生分组讨论我国“非玉米-豆粕型”猪饲料资源的类型及使用要点。学生课后分工查找饲料原料特点与营养需要量,利用Excel 线性规划原理完成饲料配方,并制作PPT,分小组汇报饲料配方制作过程及分工情况,完成知识点的学习。通过教师评价,组间互评,生生互评,调动小组成员参与小组任务和翻转课堂的积极性。

4.3 课程思政教学改革的主要成效

课程思政教学改革提高了学生对本专业的兴趣,“分类导向”教学促进学生对未来发展的思考,强化了专业认同度,稳定了专业思想。2020—2022 年就业率、考研升学率逐年上升,动物科学专业本科生的平均就业率达到90.4%,平均考研升学率在40%以上,为民族地区培养和输送了大量高素质专业人才。

课程进一步优化了教学资源,重构课程知识内容。建设了课程思政案例库,通过“线上+线下”衔接了教学内容、“课内+课外”贯通了考核任务、“校内+校外”融合了实践资源,构建了以学生为中心的教学模式。课程近3 年学生评教分数都在98 分以上,极大地激发了学习兴趣,调动了学习主动性,提高了教学效果和学生培养质量。

学生的创新实践能力得到明显提升。课程负责人指导的学生先后获得全国大学生动物科学技能大赛单项特等奖1 项,团体二等奖2 项,全国大学生生命科学竞赛国家级二等奖1 项,中国“互联网+”大学生创新创业大赛校级银奖2 项、铜奖2 项,完成大学生创新创业计划项目国家级3 项、省级3 项、校级4 项,获得西南民族大学优秀本科毕业论文4 篇,以本科生为第一作者发表中文核心期刊论文4 篇,3 人获得四川省优秀本科毕业生荣誉称号。

5 小结

西南民族大学《猪生产学》以立德树人为教育根本任务,以铸牢中华民族共同体意识为课程思政教学主线,以为民族地区培养优秀畜牧科技人才为育人目标,从“传递专业知识、训练实践技能、塑造价值品质”3 个维度,确立了“思政引领,分类融合,多元教学”的课程思政教学目标,以“构建融合式专业知识与课程思政内容体系”、“教学内容的分类导向和实践技能的产教融合”和“课程思政教学方式与考核体系的多元化”为课程思政教学设计的实施抓手,充分挖掘思政元素,形成课程思政案例库,取得了良好的课程思政教学改革成效。对于建设西南民族大学动物科学一流专业,提高教育教学质量,提升人才培养能力,培养高水平高素质的复合应用型畜牧专业人才,实现民族院校动物科学专业全面内涵式发展具有重要意义。