共同富裕目标下医疗救助制度的托底保障功能及其实现路径分析

2023-11-20赵东辉黄国武

赵东辉 黄国武

(1国家卫生健康委卫生发展研究中心 北京 100044;2四川大学 成都 610065)

医疗救助制度是现代医疗保障体系的重要组成部分,对确保弱势群体公平享有医疗保障权益和实现健康权具有关键作用。在扎实推动共同富裕的过程中,医疗救助制度能否有效发挥托底保障作用,关系到弱势群体能否有效减轻医疗费用负担和充分利用医疗服务,也关系到弱势群体的健康存量和增收能力,因而对推动全体人民最终达到共同富裕目标具有重要作用。

1 共同富裕目标与医疗救助制度的关系梳理

“共同富裕”是当前我国经济社会发展追求的终极目标之一,也是衡量各项经济社会政策是否得当的重要标准。与改革开放之初更加强调“富裕”目标有所不同,当前我们所强调的“共同富裕”,其重心已转移到“共同”上,即强调正确处理效率和公平的关系,为全体人民的共同发展创造更加普惠公平的条件。因此,在当前阶段,“共同富裕”目标更加注重发展机会和发展成果分配的公平性,具有鲜明的追求公平正义的价值取向。

医疗救助制度是政府通过提供政策、财务和服务等方面的支持,向患病但无经济能力治疗的脆弱人群,或者因支付数额庞大的医疗费用而面临生计困境的人群提供的一种医疗保障制度[1]。医疗救助制度的筹资一般来自公共财政,根据救助对象的医疗卫生服务需求给予救助,因此是医疗保障体系中最具再分配意义的项目,其本质是通过公共资金的转移支付,校正医疗卫生资源在不同经济状况人群中的分布不均衡,并使其向弱势群体倾斜,从而促进不同人群之间卫生服务购买能力和卫生资源的公平分配,是社会政策追求公平正义的重要手段之一[2-5]。

显然,“共同富裕”目标与医疗救助制度具有内在逻辑和价值取向的一致性。消除贫困,改善民生,逐步实现共同富裕,这是社会主义的本质要求,也是包括医疗保障制度在内的一切民生事业的重要目标。同时,医疗救助制度也可以为共同富裕目标提供有力支撑,既可以从增收和减支两个方面帮助救助对象迈向“富裕”目标,也可以通过对救助对象的倾斜补偿降低不同群体之间健康状况的不平等程度,弥合由此引起的收入分配不平等,从而更好推进不同群体“共同富裕”目标的达成。

然而,医疗救助制度对共同富裕目标的支撑作用不是自动实现的,而是与其具体的政策设计及执行情况密切相关。1834年英国《济贫法修正案》以救济贫民自立为目标,结果导致贫民状况进一步恶化,是社会救助的具体执行效果与其制度功能背道而驰的典型案例[6]。因此,在建设和发展医疗救助制度的过程中,需要秉持维持公平正义和促进共同富裕的原则,对具体政策设计和执行情况进行检视和调整,确保医疗救助制度政策设计得当、管理运行高效,以使其更好发挥扶危济困、公平受益的制度功能,切实为推进共同富裕提供支撑。

2 医疗救助制度托底保障功能的具体内涵

2020年,中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,要求“增强医疗救助托底保障功能”,从而明确了医疗救助制度作为医疗保障体系托底保障层次的功能和地位。本文认为,作为负责向城乡困难群体和遭遇致贫性卫生支出的社会成员提供托底性保障的制度安排,医疗救助制度的托底保障功能具有三个方面的内涵。

2.1 补偿顺序

在补偿顺序上,医疗救助制度应当后于基本医保、大病保险和其他保障形式,即“先保险后救助”。自医疗救助制度建立之初,对救助对象医疗费用的补偿就坚持“先保险后救助”的顺序,即使实现了基本医保、大病保险和医疗救助的“一站式”结算,在补偿责任的分担方面,仍然是以基本医保和大病保险为先,医疗救助托底。

2.2 补偿范围

在救助对象和救助内容上,医疗救助制度均有相对明确的范围界定,救助对象和救助内容具有有限性。近年来,医疗救助制度的救助对象范围不断扩展,但仍主要关注特殊困难群体和支出型贫困人口,体现出救助对象的有限性。同时,医疗救助制度所覆盖的医疗费用主要以满足救助对象必需的基本医疗卫生服务需求为主,在药品目录等保障范围方面与基本医保保持一致。

2.3 保障水平

在保障水平上,医疗救助制度与基本医保、大病保险等医保制度提供的综合保障应当充足,能够切实防止因病致贫和因病返贫。习近平总书记指出,我们建立全民医保制度的根本目的,就是要解除全体人民的疾病医疗后顾之忧[7]。因此,在基本医保和大病保险等医保补偿的基础上,医疗救助制度需要进一步提供较为充足的医疗费用救助,从而切实托住医疗保障的网底,发挥“底线保障”的作用[2]。保障的充足性是医疗救助对象感受最深切、对其最具实际意义的方面,因此也是衡量医疗救助制度托底保障功能实现情况的重要标准和核心维度。

3 医疗救助制度托底保障功能的实现情况

3.1 医疗救助制度总体运行情况

近年来,城乡医疗救助制度的总体支出规模和救助受益人次均呈现明显的增长趋势,但增长速度在不同时期存在一定差异。从2010年到2021年,医疗救助制度的总体支出从125.8亿元增长到573.2亿元,年均增长14.78%;资助参保受益人数从6076.7万人增长到8815.6万人,年均增长3.44%,直接救助受益人次从1479.3万人次增长到10126.1万人次,年均增长19.11%。“十二五”期间,医疗救助制度的支出规模和受益人次增长相对平稳,年均增速低于10%,直接救助支出尤其是住院救助支出增长相对较快,资助参保人数和门诊救助支出规模则出现一定缩减。“十三五”期间,医疗救助制度的支出规模快速增长,年均增速达到16.36%,资助参保支出的年均增长率更是高达36.02%,资助参保的受益人数年均增长10.56%,直接救助受益人次年均增长32.71%,其中门诊救助的受益人次年均增长率达到38.43%(见表1、表2)。

表1 全国医疗救助支出额变化情况(单位:万元)

表2 全国医疗救助制度受益人次变化情况(单位:万人/万人次)

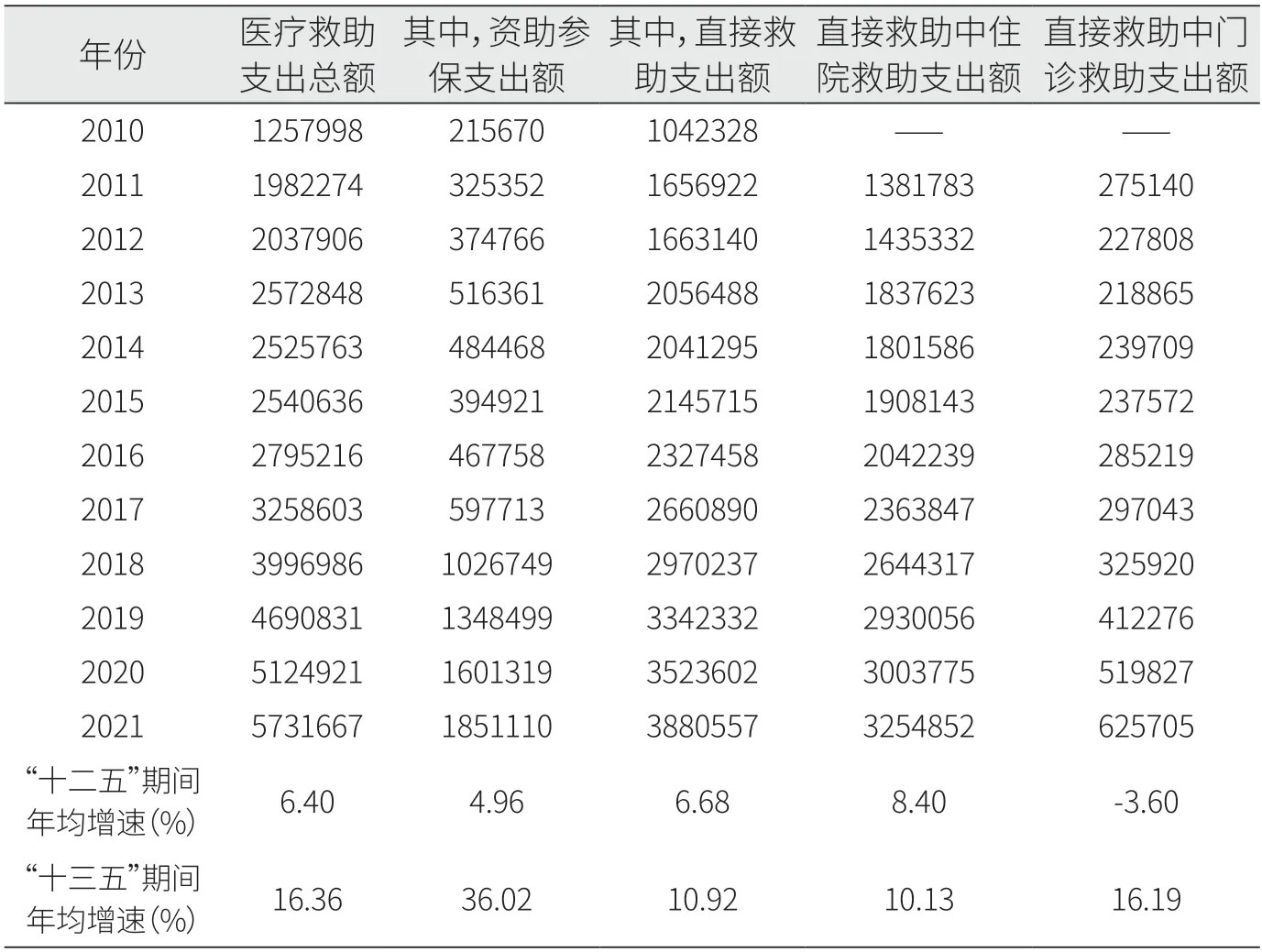

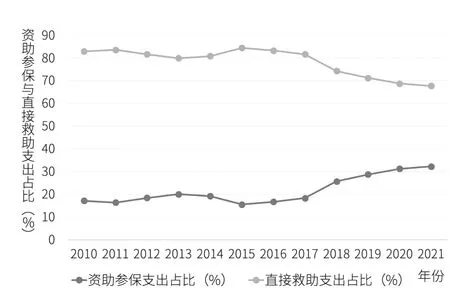

在总体支出规模保持增长的同时,医疗救助支出的内部结构发生一定变化。2015年之后,资助参保支出所占比例不断上升,直接救助支出的份额则相对缩减。2021年,资助参保支出在全部医疗救助支出中所占比例为32.3%,约占全部医疗救助支出的1/3,与2010年(17.14%)相比接近翻番(见图1)。同时,资助参保支出的增长速度快于受益人次的增长速度,直接救助支出的增长速度则慢于受益人次的增长速度,导致资助参保的人均救助额逐年上升,直接救助的次均救助额则在波动中逐步下降(见图2)。

图1 医疗救助支出内部结构变化情况

图2 医疗救助次均救助额变化情况

3.2 医疗救助对象综合保障情况

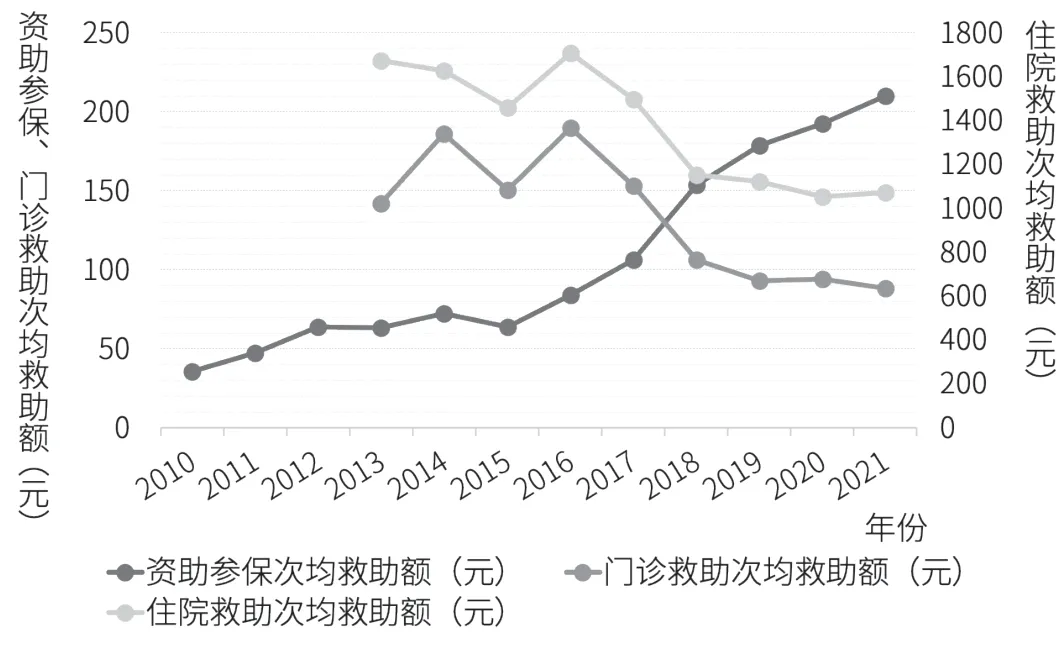

在资助参保方面,尽管近年来医疗救助资助参保的人均救助额稳步上升,但基本医保的人均缴费标准也在不断提高,加之医疗救助制度向建档立卡贫困人口等弱势群体“扩容”等政策影响,资助参保的救助需求随之增长。二者比较,资助参保人均救助额占基本医保人均缴费标准的比例出现下降趋势。2018年,资助参保人均救助额相当于基本医保人均缴费标准的77.88%,到2021年,这一比例下降到69.07%。在直接救助方面,近年来,居民医保住院患者的次均住院费用稳步提高,医疗救助的次均救助额却呈下降趋势。相应地,医疗救助次均住院救助额占居民医保参保患者次均住院费用的比例也有所下降,已经从2013年的27.22%变为2021年的13.38%(见图3)。

图3 医疗救助资助参保及住院直接救助实际保障水平变化情况(2010年—2021年)

在居民医保实际补偿水平保持相对稳定而次均住院费用稳中有升的前提下,医疗救助次均住院救助额的下降,导致救助对象获得的住院医疗费用综合补偿水平也可能随之下降或没有明显提升。从全国总体水平看,2019年至2021年,居民医保对参保患者住院费用的政策范围内支付比例从68.8%提高到69.3%,定点医疗机构的次均住院费用从7049.47元增长至8022.60元。用居民医保相关年份的总体数据粗略推算①由于缺少医疗救助对象和重点救助对象在次均住院费用、重大疾病次均住院费用方面的数据,以及居民医保对医疗救助对象、重点救助对象住院费用的实际补偿比等数据,此处用居民医保全体参保人员的次均住院费用代替医疗救助对象和重点救助对象的次均住院费用,用居民医保三级定点医疗机构的次均住院费用代替医疗救助对象重大疾病的次均住院费用,用居民医保政策范围内住院费用基金支付比例代替救助对象和重点救助对象住院费用的政策补偿比,用居民医保三级定点医疗机构政策范围内住院费用基金支付比例代替重大疾病住院费用的政策补偿比,因此,估算结果与实际情况存在一定偏差。,2019年至2021年,经基本医保和医疗救助补偿后,医疗救助重点救助对象住院费用的实际补偿比例保持在74%左右,个人自付费用约相当于当年农村低保标准的33%;对于主要在三级医疗机构治疗的重大疾病,基本医保和医疗救助对住院医疗费用的综合补偿比例为65%—67%,个人自付住院费用约占当年农村低保标准的75%—78%,重大疾病医疗救助对象仍然面临较为沉重的自付医疗费用负担。

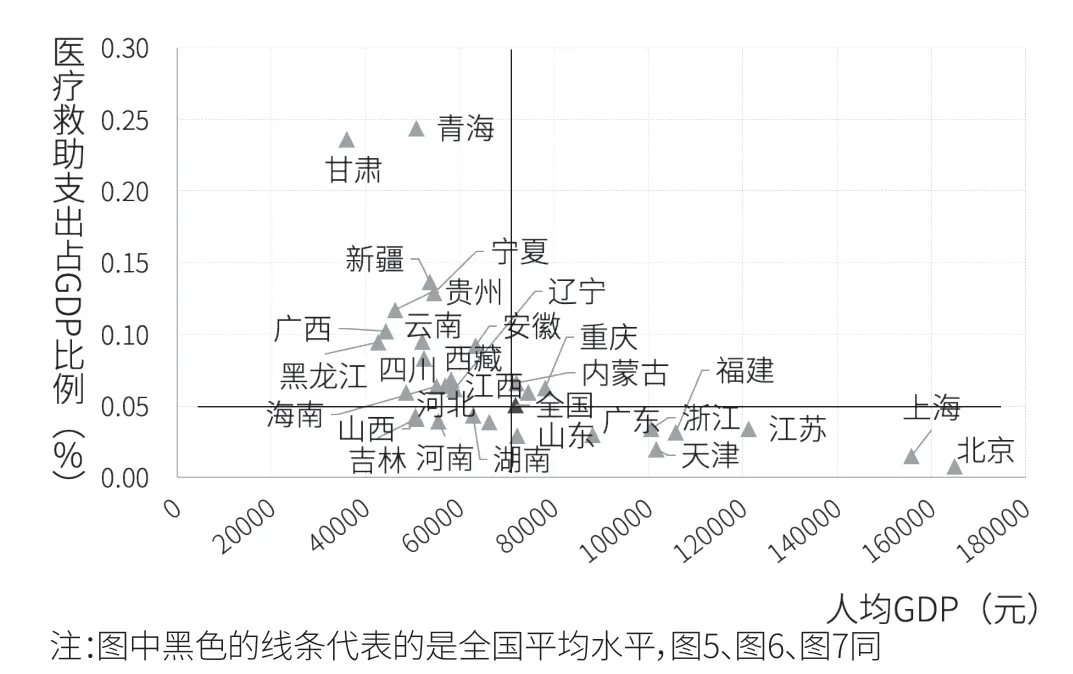

同时,医疗救助制度的支出水平和保障水平还存在地区差异。将各省(区、市)按经济发达程度(以人均GDP为衡量指标)由低到高排序,可以看到医疗救助支出在GDP中所占比例总体上呈下降趋势,原因在于发达省份贫困人口相对较少且GDP总量大,医疗救助支出占比相对较低,中西部省份则与之相反。但在陕西、河南等部分人均GDP水平相对较低的中西部省份,其医疗救助支出占比也低于全国平均水平,可能存在医疗救助支出不足的问题。同时,在人均GDP水平接近的省份,医疗救助支出在GDP中所占比例也存在较大差异,表明不同省份对于医疗救助制度的重视和支持程度存在差异(见图4)。将各省(区、市)按低保家庭成员、特困人员等医疗救助重点救助对象在总人口中所占比例由低到高排序,可以看到医疗救助支出在GDP中所占比例总体上呈明显上升趋势,但同样也有部分省份重点救助对象占比高于全国平均水平,医疗救助支出占比却低于全国平均水平(见图5)。

图4 2020年不同省份医疗救助支出占GDP比例分布情况(按人均GDP从低到高排序)

图5 2020年不同省份医疗救助支出占GDP比例分布情况(按重点救助对象占比排序)

在实际保障水平方面,各省(区、市)的粗略推算数据②由于缺乏分省(区、市)的重点救助对象实际医疗救助人数、基本医保实际补偿比等数据,此处用全国平均水平对各地情况进行推算,因此数据推算结果应当与实际数据存在一定偏差,仅可用于演示各省(区、市)之间大体的分布情况,具体数值不代表各省的真实情况。显示,经过基本医保和医疗救助制度补偿后,医疗救助制度重点救助对象的医疗费用实际负担③用重点救助对象人均住院自付费用占农村低保标准的比例来表示。与当地的经济发展水平具有一定的相关性,即经济发达省份和经济相对落后省份均存在重点救助对象实际保障水平较高的情况,但实际费用负担偏重的情况更多出现在经济相对落后省份(见图6)。重点救助对象医疗费用实际负担与本省份重点救助对象在总人口中所占比例的相关关系也呈现类似特征,即重点救助对象占比较高地区和占比较低地区都存在实际保障水平较高的情况,但重点救助对象占比较高的省份更易出现实际保障不足的问题(见图7)。实际上,重点救助对象在总人口中所占比例与当地的经济发展程度具有较强的正相关性,越是经济相对落后的地区,需要救助的困难群体的规模就越大。因此,上述两方面的省际差异实际上都指向了不同经济发展水平地区医疗救助制度实际保障水平的差异,尤其是突出了经济相对落后省份医疗救助对象保障不足的问题,这与医疗救助制度提供公平保障和逆经济发展水平进行调节的功能定位是不一致的。

图6 2020年不同省份重点救助对象住院自付费用负担情况(按人均GDP从低到高排序)

图7 2020年不同省份重点救助对象住院自付费用负担情况(按重点救助对象占比排序)

4 制约医疗救助制度托底保障功能有效实现的主要因素

4.1 相关部门的理念认识尚未统一

与基本医保制度相比,我国医疗救助制度的正式建制时间较短,对于医疗救助制度建立的必要性、医疗救助的适宜水平,以及政府在医疗救助领域应当承担的责任及其限度等基本问题,相关各方尤其是不同政府部门存在一定的理念差异。尽管“向弱势群体提供医疗救助是政府的基本职责”这一理念已经被广为接受,但在医疗救助的适宜保障水平,以及重大疾病充足保障的必要性等问题上,各方仍然存在一定的认识分歧。基于福利多元主义、有限政府等考虑,当前对于医疗救助保障水平的关注重点主要集中在避免过度保障、泛福利化和“福利陷阱”等问题上,存在将政府承担的“底线”保障责任等同于低水平保障的倾向,对政府责任的有限性强调较多,对医疗救助对象重大疾病救助力度不足以及地区之间救助水平不均衡等问题则相对重视不足。

4.2 缺乏成熟稳定的筹资机制

目前,医疗救助制度尚未建立制度化、稳定化的投入确定和调整机制,制度的筹资水平和筹资规模与救助对象的规模、患病情况和救助需求等尚未直接挂钩。医疗救助制度筹资规模增速缓慢甚至保持不变,与资助参保和直接救助的救助需求不断增长形成对比,导致医疗救助制度的筹资规模难以对其提高救助水平和发挥托底保障功能提供足够支撑。

4.2.1 中央财政对医疗救助制度的投入增长相对缓慢。“十二五”期间,中央财政支出年均增长11.52%,其中,医疗救助投入年均增速仅为2.24%,低于中央财政总体支出的增长速度,也明显低于各级财政对城乡居民医保财政补助投入的增长速度(18.02%)。“十三五”期间,中央财政对医疗救助制度投入的年均增长速度达到9.95%,超过了中央财政支出的年均增速(6.38%),但仍低于各级财政对城乡居民医保补助的增长速度(30.53%)。

4.2.2 不同年份之间中央财政医疗救助投入的增长速度差异较大,尚未出现稳定增长的趋势。从2010年至2021年,中央财政医疗救助投入的增长速度始终处于波动之中,部分年份甚至出现了零增长或负增长;与此相应,不同年份之间医疗救助制度的受益人次也存在较大波动,且基本与筹资增长的变化趋势保持一致,表现出明显的以收定支、量入为出特征(见图8)。

图8 中央财政对医疗救助制度的投入规模及其增长情况

4.2.3 各级财政之间的责任分担不均衡,中央财政的调节功能需要加强。医疗救助支出属于中央与地方的共同事权,其筹资责任由中央财政和地方财政共同分担,但国家级政策文件尚未对医疗救助领域中央与地方财政的分担办法做出明确规定。实际运行过程中,中央财政对医疗救助制度的补助份额逐年下降,地方财政尤其是县级财政在医疗救助筹资中所占比例快速上升,不同地区之间医疗救助水平的不均衡性逐步增强。2010年,中央财政医疗救助补助占医疗救助总支出的82.40%,到2021年,这一份额已下降至48.72%,中央财政对于不同发展水平地区医疗救助筹资规模的调节作用亟须加强。

4.3 医疗救助制度的补偿政策尚需完善

目前,医疗救助制度采取的是“类保险化”的救助政策模式,即设置起付标准、救助比例和救助限额以限定制度的救助责任,而非限定救助对象的自负责任。虽然近年来国家级政策文件已明确,原则上取消低保对象、特困人员等重点救助对象的起付标准,并将住院费用的救助比例提高到不低于70%,但仍要求各地设置救助限额,将医疗救助制度的补偿责任限制在一定范围内。

5 进一步增强医疗救助制度托底保障功能的具体路径

在所有社会风险中,医疗费用支出风险和健康损失风险是对个体而言经济冲击较大、健康损失最为直接的风险,也曾是农村贫困的主要成因之一[8-9]。为更好助力共同富裕目标的实现,当前和今后一段时期,医疗救助制度需进一步增强托底保障功能,为救助对象恢复健康和追求全面发展、达致共同富裕状态保驾护航。

5.1 统一思想认识,奠定行动基础

要围绕医疗救助制度建设对经济社会发展和社会公平正义的意义、医疗救助制度提供充分保障的必要性、政府在医疗救助制度建设中的责任等根本问题开展研究和充分讨论,澄清认识误区,达成理念共识,充分认识到医疗救助制度提供兜底性保障的功能定位和职责所在,在此基础上规划中国医疗救助制度建设的目标、原则、功能和具体路径,使医疗救助制度建设具有坚实有力的共识基础[4]。

5.2 明确保障目标,优化救助政策

进一步拓展医疗救助制度的救助范围,提高综合保障水平,坚持充分保障和分类分层救助,为有需要的救助对象提供适宜而充分的保障。

在救助对象方面,我国已经完成了消除绝对贫困的艰巨任务[10],与此相应,医疗救助制度的救助对象也应进行调整,除社会救助兜底保障的城乡低保对象和特困人员外,还需进一步将支付能力较弱的相对贫困人口(包括边缘贫困人口)以及面临因病致贫风险的支出型贫困人口纳入救助范围。

在救助水平方面,根据相关研究测算,为切实解决重点人群的“因病致贫、因病返贫”问题,基本医保、大病保险和医疗救助制度对社会救助兜底保障对象医疗费用的实际补偿水平应该达到90%左右,相对贫困人口和支出型贫困人口也需达到80%左右[11]。同时,还要建立救助对象自付医疗费用封顶机制,以彻底解决个人负担偏重的问题。

在现有医疗救助政策的基础之上,医疗救助制度要达到上述保障目标,可以按照分步走的路径逐步完成,即首先以社会救助兜底保障对象为重点,对部分医疗费用负担沉重的住院重大疾病和适于开展健康管理的门诊慢特病给予倾斜补偿,将兜底保障对象的实际补偿水平提高到90%左右,并建立个人自付费用封顶机制。第二,进一步扩展救助政策的受益范围,将特殊病种倾斜补偿政策推广到相对贫困人口,综合补偿水平达到80%左右,并逐步提高支出型贫困人口的综合补偿水平。第三,全面提高医疗救助对象的综合保障水平,将兜底保障人口全部医疗费用的综合补偿水平稳定在90%左右,扩大相对贫困人口倾斜补偿的病种范围,同时提高其他医疗费用的综合补偿水平,完善支出型贫困人口的预警监测和发现机制,及时救助,充分保障,从而形成防范因病致贫、因病返贫的稳定长效机制。

5.3 完善筹资机制,拓宽筹资来源

5.3.1 确定以支定收的财务平衡原则,建立制度化、规范化的救助资金测算和投入机制。基于救助对象规模、医疗服务需求、基本医保保障水平和最终保障目标等因素测算医疗救助制度的资金需求,逐步建立医疗救助制度稳定可持续的筹资确定和调整机制。

5.3.2 提高统筹层次和中央财政的支出份额,加强调节力度。逐步提高中央财政补助在医疗救助筹资中所占比例,加强中央转移支付医疗救助支出对不同经济发展水平地区的调节作用;在地方层面,建立更加规范明确的省级及以下政府间医疗救助支出财政共担机制,提升省级财政支出在医疗救助筹资中的比重,缩小省内不同地区之间的筹资差异;推动医疗救助制度提高统筹层次,在更大范围内实行风险共担和互助共济。

5.3.3 强化多元化的筹资结构。在强化政府财政投入责任的同时,积极拓展福利彩票、健康专项税等筹资渠道,进一步完善企业、社会组织和个人自愿捐赠的免税机制,打破单纯依靠政府财政投入的医疗救助筹资模式[4]。

5.4 加强供需管理,提高救助效率

同时加强供需双方的行为引导和监管,规范医疗服务行为,提高救助资金的使用效率。对兜底保障对象和相对贫困人口,建立强制性的分级诊疗规则,并以救助对象参与签约服务、接受健康管理、积极开展个人健康促进和服从就医管理规则作为对其给予医疗救助的前提条件。对医疗服务提供者,开展以行为规范性和医疗质量、健康产出为重点的有效监管,将救助对象的医疗费用支出情况以及健康状况改善情况列入绩效考核和资金结算的考核指标之中,切实引导医疗服务提供者主动规范服务行为、积极开展救助对象健康管理、控制医疗费用无序增长,使有限的医疗救助资金发挥出最大的保障效益。