风沙地区铁路路堑挡沙墙设计参数优化与防护效果

2023-11-15王海龙

刘 畅,王海龙,,孙 婧

(1.石家庄铁道大学 交通运输学院,石家庄 050043;2.河北省土木工程诊断、改造与抗灾重点实验室(河北建筑工程学院),河北 张家口 075132)

风沙地区的铁路线路受到风沙灾害影响,会造成如钢轨磨蚀、沙埋,列车侧翻等诸多问题。目前防沙措施主要采用植物治沙、机械治沙、化学治沙等方法,因不同区域的风力、风向、地形和线路条件的特殊性,往往需要因地制宜的设计防沙措施。具有建设周期短、见效快特点的机械治沙,成为恶劣环境中的首选防护措施[1]。关于机械措施的相关研究主要围绕设计参数、防护效果等方面。文献[2]通过研究风场风切变速度变化从而优化防风沙障设计参数。文献[3]根据欧拉双流体模型得到土堤式挡沙墙和柱板式挡沙墙的流场分布特点和路基积沙的形态,进而评价防风效果。文献[4]设计HDPE材料提出新型功能沙障,并通过风洞试验得到其有效防护距离和防护效果。文献[5]采取数值模拟手段,针对西北荒漠地区最为常见的两种工程措施——防风挡沙墙与草方格沙障进行深入研究,对其设计参数提出相应改进措施。文献[6]通过Fluent对兰新高铁沿线风沙流场数值模拟得出,设置挡沙墙使得线路两侧防风效果较好,有效保障高铁的运营安全。值得注意的是,目前工程问题普遍采用雷诺平均方法(Reynolds averaged Navier-Stokes equations,RANS)设计防护措施的结构参数,通过模拟单相流场或采用欧拉双流体方法获得风沙流场特征,其中,欧拉双流体将颗粒相视为连续相进行模拟计算[7]。而实际的风沙流场属于非定常流动,在非定常流动下沙粒的运动分布是不均匀的,且在不同的风条件下输沙率表现为“锯齿型现象”[8]。因此本文采用大涡模拟(large eddy simulation,LES)获得风沙流场的非定常脉动特性[9-10],并结合在欧拉-拉格朗日框架下的离散相模型(discrete phase model,DPM)模拟沙颗粒。LES大多被用来研究建筑风压分布和气动荷载的模拟、污染扩散以及山地风场的模拟等[11-12],而关于风沙跃移及防风固沙措施的研究较少。真实环境中沙尘(颗粒相)的体积分数小于10%,且颗粒会随涡流运动聚集而并不是均匀分布[13],所以采用LES-DPM更适用于表现风沙流场特性。

在前期对青海省新建地方铁路鱼卡(红柳)至一里坪线路的考察中发现[14],路堑的下凹结构更容易导致堑底线路积沙严重,成为铁路产生沙害的主要原因。目前常见的风沙防护措施模拟方法多在平坦床面设计,因此,为分析在风沙环境下路堑工况下湍流与沙粒的相互作用规律,保护铁路工程免受风沙灾害,本文采用欧拉-拉格朗日法针对该工况进行模拟分析,研究湍流结构与颗粒运动的内在关系,并提出相应的防护结构,通过对比研究流场及积沙分布情况,可为铁路路堑在工程应用中的风沙灾害治理提供理论基础。

1 风沙流场数值模型的建立

1.1 数值模型的建立

真实环境中,风场具有非定常脉动特性、不同沙颗粒的运动轨迹也并不相同。LES对大于滤波尺度的涡流可进行直接求解,获得更多的湍流信息;DPM则可以求解每个颗粒的运动方程,获得如速度、位置、路径等信息,更易于表现沙颗粒的离散型和随机性。因此采用LES结合DPM更加适合于风沙运动的模拟。

故利用ANSYS Fluent仿真软件,并采用用户自定义函数(UDF)对边界条件及颗粒设置进行修正,建立三维风沙流场模型,并对铁路路堑流场进行分析。

1.2 计算区域与网格划分

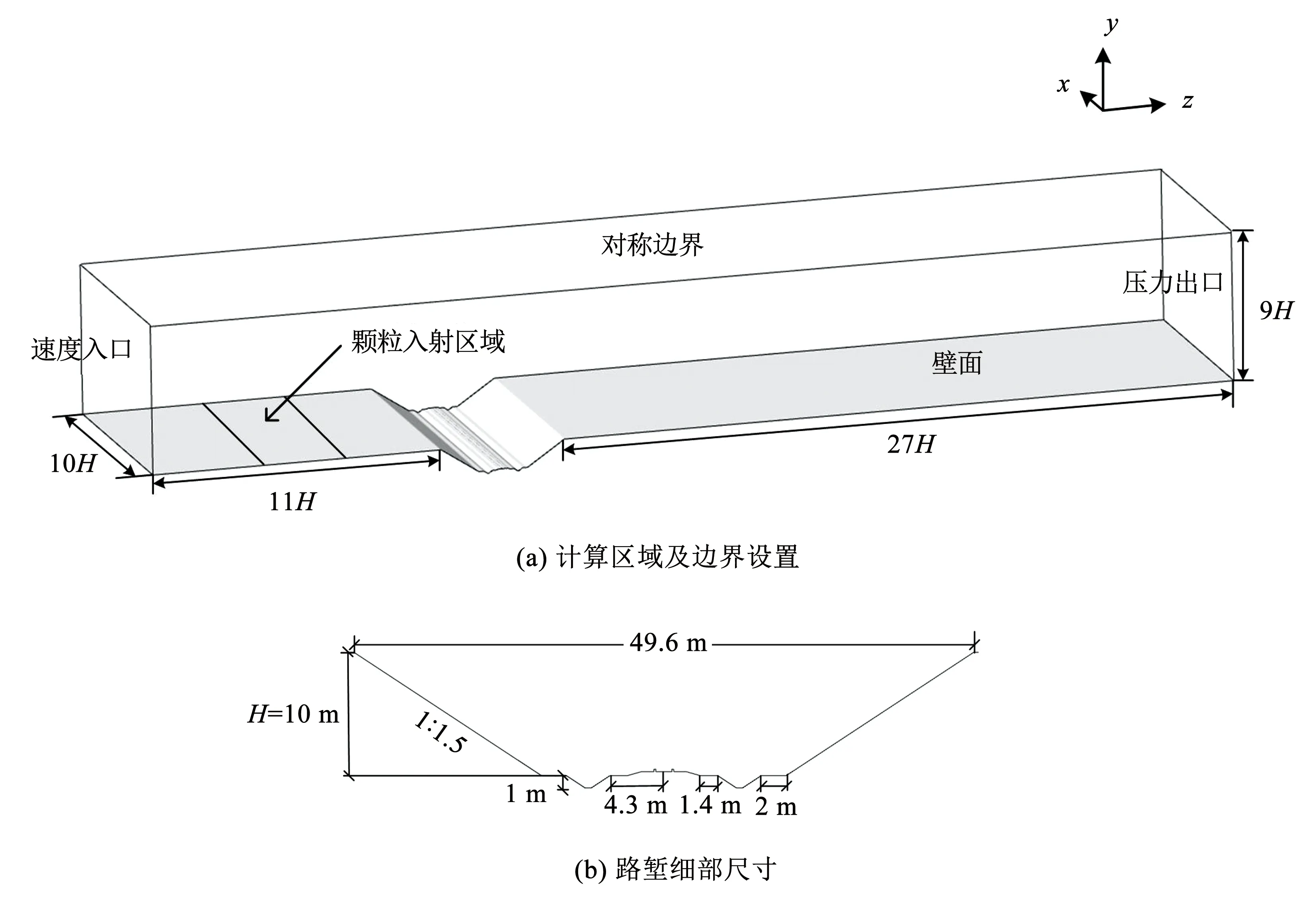

选择某一单线铁路路堑结构作为流场模型。其中,路基面宽度为8.6 m、边坡坡率为1∶1.5,路基两侧设置高度为1 m的侧沟,并在侧沟外侧设置2 m宽的平台,路基面为有砟轨道单线直线轨道(对某些细部结构进行简化),计算域的具体尺寸如图1所示。流场整体计算域尺寸为429.6 m×100 m×60 m,来流风向垂直于线路方向。为满足大涡模拟的网格要求,准确捕捉计算模型周围流场的复杂湍流特性,对周围网格需进行加密处理。网格增长率为1.1,通过网格无关性验证,最终该计算域的总网格数为336.46万。

图1 计算域及边界条件

1.3 边界条件及求解算法设定

边界条件如图1所示,将流场入口设置为速度入口,并将NSRFG[15]作为LES模拟计算的入流边界条件,生成湍流场所需的脉动风速信息,参考高度(10 m)的风速设置为10 m/s,采用UDF将其加载至速度入口的网格之中。路堑表面及平坦地面设置为无滑移壁面,流场顶面及两侧设置为对称边界,出口为压力出口。速度压力耦合方程采用SIMPLE法进行求解,非线性对流项为二阶迎风格式离散,动量方程采用有界中心差分格式,时间离散为二阶隐式格式,亚格子模型为壁面自适应局部涡粘模型(WALE)。收敛标准设置为10-5。模型计算时对入口边界选取某一参考点进行监测,可得到NSRFG所生成的脉动风速时程曲线(图2)。

图2 某一监测点(35,7.5,0)流向风速时程

为构建风沙两相流运动,需在路堑前z=50~80 m地面以较小速度0.1 m/s向流场注入颗粒(图1),模拟地面积沙,同时在y=2 m高度以0.1 m/s向空中注入颗粒,模拟远处的风携沙。颗粒的边界条件中,除了地面为反弹(reflect)外,其余壁面均为逃逸(escape)。计算时颗粒假定为球体,注入颗粒的粒径需服从对数正态分布,根据实测数据,将计算中的沙粒平均粒径取2.5×10-4m,标准差为0.7×10-4。根据Box-Muller算法,通过UDF编译可将DPM中的注入颗粒设定为满足对数正态分布的随机粒径。

由于拉格朗日离散模型中颗粒运动轨迹强烈依赖湍流流场的流动特征,同时保证计算结果的有效性,需先对纯流场进行LES瞬态计算。其中,时间步长取为0.05 s,计算时长40 s,当得到充满不同尺度湍流的计算域后,向湍流流场内开始注入颗粒,此阶段的时间步长为0.02 s。继续模拟40 s后,颗粒在流场内充分运动,并得到相应的流场信息。

2 平衡态湍流风场的验证

2.1 风洞试验简介

风洞试验结果是参考在石家庄铁道大学风工程研究中心STU-1风洞实验室进行的风洞试验。低速实验段长24 m,宽4.4 m,高3 m,低速实验段的可调最大风速为30 m/s。由于处于风沙灾害的铁路工程大多在沙漠或荒漠地区,因此地貌粗糙度为A类。参考风速设置约为10 m/s。试验中风场测试系统采用TFI眼镜蛇三维脉动风速测量仪,精度为0.5 m/s,采样频率及时间分别为330 Hz和100 s。

2.2 验证平衡态湍流风场

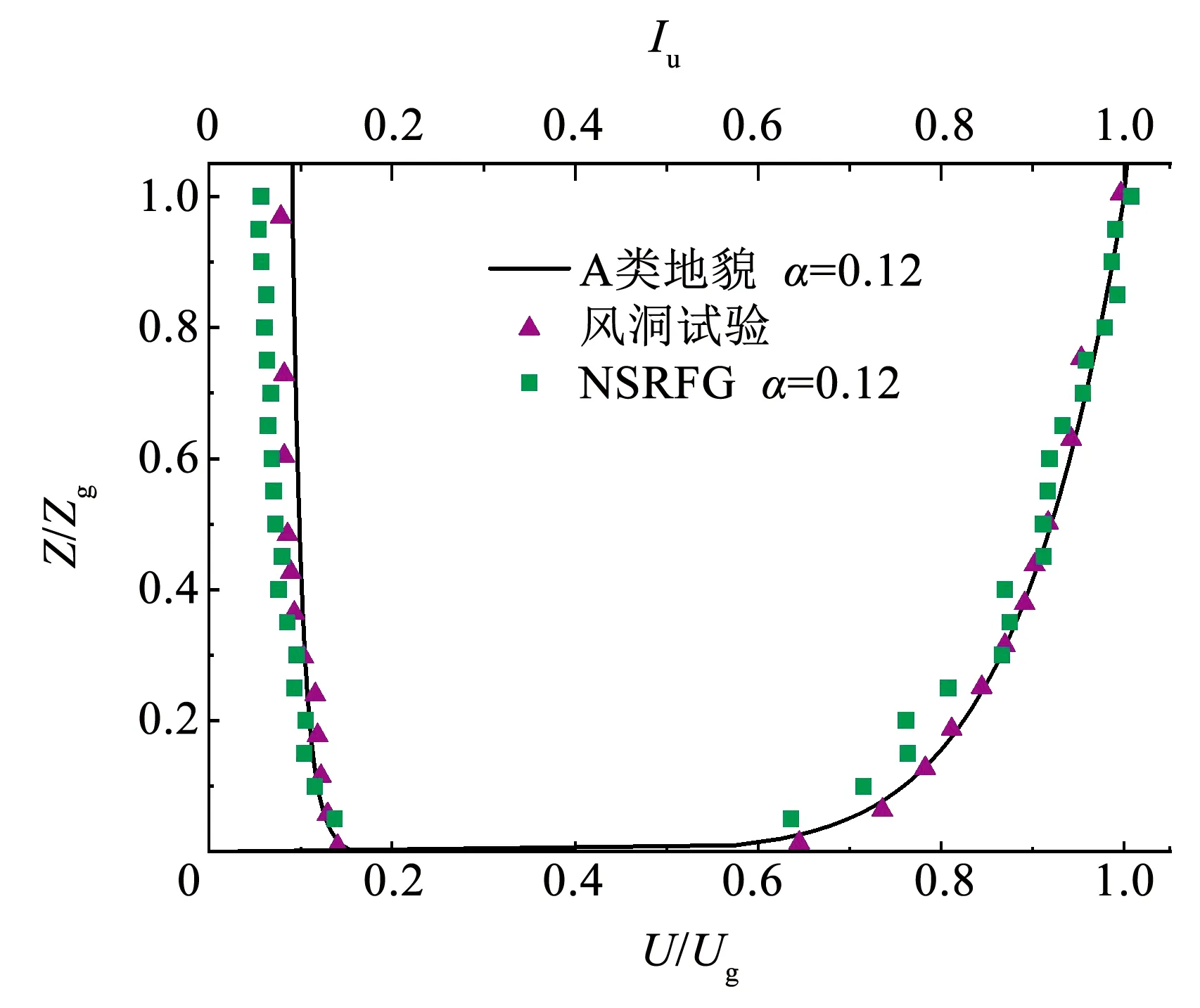

向流场内注入的颗粒的运动轨迹会强烈依赖所在流场的湍流结构,所以需要先保证流场满足大气边界层风场特性,即对大气边界层空流域进行模拟验证。图3为采用NSRFG方法模拟得到的风场平均风速和湍流强度剖面与风洞实验及《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)[16]的对比结果。其中,Zg为梯度高度,Ug为梯度高度风速,Iu为顺风向湍流强度,α为风剖面指数。图3中模拟得到的平均风速与目标风速剖面基本保持一致,而流场中湍流强度剖面相较于规范值与风洞试验值有一定的衰减。但总体而言,入口采用NSRFG方法生成的湍流流场基本满足大气边界层目标湍流风场特性的要求,所构建的湍流流场可以准确模拟大气边界层的湍流特性。

图3 平均风速和湍流强度剖面对比

3 风沙流场特征分析

3.1 涡结构特性及流场特征分析

在风沙环境下,铁路工程选择路堤作为铁路路基时,对铁路及列车的防护手段多采用“阻隔远处风携沙,降低路基面风速”的思路。图4为采用Q准则[17]作为判定方法所得到的路堑与路堤两种路基形式下风沙流场的瞬时涡型图对比,显而易见,路基周围的涡团结构大不相同。图4(a)中路堑内多为复杂密实的涡旋结构,路堑上半部存在马蹄涡,而钢轨附近多为破碎低速涡团。而图4(b)在路基面上多为附着在钢轨附近的锥形涡,马蹄涡则聚集在路堤后遮蔽区内。马蹄涡所在区域会导致气流流动方向反向(即形成回流),这些回流涡旋会增加钢轨附近的积沙量并影响列车的正常运营及增加清沙维护成本。可见在风沙流场中,路堑结构的沙埋风险远远大于路堤结构,因此无法采用路堤结构所考虑的导沙、输沙思路。

图4 基于Q准则的瞬时涡结构对比(Q>3)

考虑到大涡模拟会反映湍流脉动的流场特征,图5是某y-z截面的瞬时风速云图。在参考高度风速为10 m/s的前提下,可以发现在路堑内部风速值基本不超过11 m/s,左边坡附近风速均小于5.6 m/s;路堑的下凹形式对路基面形成天然阻风效果,导致距路基面一定高度内风速均小于3.6 m/s,形成低速区。

图5 x=35 m的y-z截面风速云图

3.2 流场颗粒分布规律

为直观得到流场内运动颗粒的分布规律,将来流方向(z向)不同位置颗粒水平速度与颗粒粒径分布进行统计得到图6。由图6可见,整个流场内分布不同速度的运动颗粒。研究发现最易跃移的沙粒粒径为0.10~0.25 mm[18],在路堑前流场(即z=100~116 m)分布的大部分小粒径颗粒(d≤0.267 mm)均保持低速运动,速度为0~4.70 m/s,而大粒径颗粒运动距离基本保持在25~41 m之间。小粒径颗粒运动至路堑内后,流向速度迅速增加,速度达到-7.31~14.90 m/s,说明颗粒会在路堑内开始反向运动并出现速度较大的反向运动颗粒。图7中的蓝色流线表示气流的运动轨迹,可发现路堑内部的气流流动方向交错复杂,并且出现不同于流向方向的反向回流,即产生“窝风”现象;同时颗粒会因为紊流而“窝”在下凹结构内而很难再次输导到路堑外,最终沉降在铁路线路周围。

图6 颗粒速度与粒径统计

图7 流场内部分三维流线

另外,很多风沙灾害地区的瞬时风速可达到每秒几十米,会导致更多沙粒进入路堑内后难以输导出去,钢轨的掩埋风险更大。

4 防护措施设计参数优化

由3.1节分析可知,针对存在路堑结构的风沙流场,防风固沙措施的设计应该着重在路面阻沙,防止来流风沙进入路堑内,对铁路工程造成风蚀、沙埋等风沙危害。

4.1 单排挡沙墙防护效果分析

根据前期在青海红一线的防护研究,挡沙墙可以改变流场分布,并在其后形成一定范围的低速遮蔽区。遮蔽区有利于沙颗粒的沉降,防止沙颗粒再次起动。当挡沙墙布置较远时,铁路路基未处在低速遮蔽区的保护范围内,路基附近的地表流沙易被再次扬起。同时,风沙地区90%的移动沙颗粒集中在地表高度30 cm以下,选择2 m高的挡沙墙即可达到良好的防风阻沙效果。因此考虑颗粒起动条件、挡沙墙遮蔽区距离,探究挡沙墙布设位置对含路堑流场湍流结构分布的影响,将2 m高的挡沙墙分别设置在距离路堑0、10、20 m的不同位置处(图8),作为工况1、工况2、工况3对比分析。

图8 挡沙墙与路堑布置间距示意图

4.1.1 流场特征分析

图9为3种工况流场某y-z截面的瞬时风速云图(x=50 m)。可直观看出,3种工况都会将气流抬升一定高度,在路堑内形成更大范围的低速区;同时,工况2、3还会在挡沙墙后平坦区域形成低速区。随着布设距离的增加,工况1中的气流紊乱区(图9(a)区域Ⅰ)会逐渐扩散至整个堑内,湍流结构也变得复杂。

图9 3种工况下y-z截面风速云图(x=50 m)

为进一步研究路堑内的湍流变化,将3种工况的路堑中心位置的垂直风速廓线进行对比得到图10。路堑内出现的“S”型曲线表示此处存在紊流,沙粒在紊流作用下更易沉降堆积。由图10可知,工况1中路堑内均为低速涡流,且低速区高度在11.7~12.7 m之间。工况2相对工况1,在相同高度下流向风速增大,紊流变化范围也增大。工况3中流向速度变化范围更大。这都表明,受挡沙墙抬升的气流在路堑内开始下沉,并且随着挡沙墙与路堑距离的增加,抬升气流下沉位置会不断提前。但是另一方面,结合图9可见,当挡沙墙与路堑存在一定间距后,其后形成的遮蔽区会让一部分越过挡沙墙的沙粒在遮蔽区沉降,减少了沙粒向路堑内移动的比重。因此还需探讨3种工况下的颗粒运动分布规律。

4.1.2 防沙效果分析

图11是计算40 s后的3种工况所在流场运动颗粒分布。工况1中堑内的颗粒数较多,并且已有部分颗粒沉降在钢轨附近及侧沟内。而工况2、3颗粒分布的一个明显特点为:在区域一平坦路面上存在一定量的沉降颗粒,并且大部分聚集在靠近挡沙墙一侧。

按照图11将3种工况下流场内不同区域的运动颗粒进行统计得到图12,其中,由于工况1中挡沙墙设置在路堑左边坡顶,因此挡沙墙后平坦地面上无颗粒沉降,即颗粒数为0个。由图12可见,随着挡沙墙与路堑间距增加,在相同时刻下,区域一颗粒数量逐渐增加,区域二的颗粒数逐渐降低。工况2、工况3中,挡沙墙后的回流区导致沉降的颗粒占越过挡沙墙的总颗粒数的45.8%、76.0%。

图12 3种工况下不同位置颗粒统计

因此,通过综合对比挡沙墙在不同布置间距下的流场特征及防沙效果后发现,在距路堑段一定距离内布置挡沙墙,通过挡沙墙对流场整体进行调节,在挡沙墙阻挡大部分颗粒的基础上,利用其后的低速回流区,可使一部分通过抬升气流而越过挡沙墙的颗粒随涡旋运动并逐渐沉降在挡沙墙回流区的平坦地面上。而工况3在相同计算参数下,挡沙墙后沉积更多的颗粒,所以高度为2 m的挡沙墙布置在距路堑20 m时,相比于另外两中工况,可产生良好的阻沙效果。

4.2 双排挡沙墙防护效果分析

为进一步阻挡挡沙墙后遮蔽区内的空中悬移颗粒向路堑段移动,针对工况1、3中颗粒运动分布特点,在路堑左边坡堑顶边缘加设一排挡沙墙,可进一步增强挡沙墙的阻沙能力(图13)。本节选择两种工况进行对比分析,分别为工况2-2:挡沙墙1高度为2 m,挡沙墙2高度为2 m;工况2-3:挡沙墙1高度为2 m,挡沙墙2高度为3 m,计算模型中其他计算参数均与4.1节相同。

图13 双排挡沙墙示意图

4.2.1 流场特征分析

图14为工况2-2、2-3在某y-z截面的流向风速云图。可以发现,处于路堑边缘处的挡沙墙可以进一步抬升上部挤压气流,工况2-3明显增大了回流区范围。通过挡沙墙2与路堑边坡的共同作用,使得在堑内路基面都存在一定范围的低速回流区,其流向风速小于5 m/s。对比发现,工况2-3中挡沙墙2对路堑内的防护范围要大于工况2-2,在路堑内有更大范围的低速回流区,可降低对钢轨及运营列车的风沙威胁。

图14 两种工况y-z截面流向风速云图(x=50 m)

4.2.2 防沙效果分析

图15为进入流场内的颗粒运动40 s后颗粒的运动位置及其瞬时流向速度图。工况2-2、2-3的颗粒分布规律均表现为:挡沙墙1可阻挡大部分入射颗粒;其余一部分空中颗粒或接触壁面后的反弹颗粒会随抬升气流越过挡沙墙1,并因低速回流区和逆压梯度影响而逐渐沉积在挡沙墙1和2之间;还有一部分颗粒在抬升气流中获得较大运动速度,未在挡沙墙1和2之间区域沉降,而是越过挡沙墙2后继续向路堑段运动。并且工况2-3中路堑段内的颗粒数小于工况2-2。

图15 颗粒运动位置与流向速度分布云图

将双排挡沙墙所在的路堑流场分为代表挡沙墙1、2之间的区域Ⅰ、代表路堑段内部的区域Ⅱ、代表路堑后的平坦地面的区域Ⅲ(图15)。对工况2-2、2-3中颗粒所在位置进行统计,得到图16。由图16可见,在相同颗粒入射时间内,区域Ⅰ中工况2-3相较工况2-2颗粒数减少29.8%、区域Ⅱ中工况2-3相较工况2-2颗粒数减少43.9%、区域Ⅲ中工况2-3相较工况2-2颗粒数减少10.5%。

图16 不同区域颗粒统计

另外,将工况2-2、2-3与4.1.2节中的3种工况的颗粒数占比(即路堑内的颗粒数与入射进流场的总颗粒数的比值)进行对比,得到图17。由图17可见,当采用不同高度的挡沙墙进行双层防护后,可进一步改善整体流场特征、减少路堑内的运动颗粒。工况2-3中较高的挡沙墙2可防止处于较高位置、较大速度的颗粒向路堑段移动,因此该工况中进入路堑内的颗粒数量占比最小。本节只模拟了颗粒入射后40 s的颗粒运动情况,当计算时间增加后,工况2-2、2-3在区域Ⅱ内颗粒数量的差距还会更加明显。

图17 进入路堑内的颗粒数占比

5 结 论

路堑的下凹结构形式会导致其所在的流场特征及颗粒运动轨迹与凸起的路堤结构有所不同。基于LES-DPM构建某单线铁路路堑风沙流场,对其流场分布和颗粒运动轨迹进行了研究,讨论了含路堑的流场的防护措施优化设计。主要结论如下:

1)路堑内路堑内的紊流变化复杂,沙粒更易沉降、堆积在钢轨内,沙埋风险大大增加;路堑边坡对路基面形成天然阻风效果,路基面一定高度内风速均小于3.6 m/s,沉降沙粒不易输导出去。

2)通过对颗粒运动轨迹及分布规律进行分析发现,小粒径颗粒会随涡旋气流在堑内运动,速度达到-7.31~14.90 m/s;而大粒径颗粒基本在平坦地面上蠕移。因此粒径越小越易在湍流场内持续获得动能继续运动。

3)针对路堑特有的流场特征将高度为2 m的挡沙墙设置在距路堑20 m处可获得良好的防护效果。该工况下,挡沙墙可利用对流场的整体调节使部分颗粒沉积在平坦地面上,大大减少了沙粒向路堑内移动的比重,减少了铁路被沙埋的风险。

4)在工程成本允许的前提下,可在路堑边缘加设一排挡沙墙加强防风固沙的效果。间隔20 m的双排挡沙墙利用高度差(2 m/3 m)可以增大回流区范围,阻挡较高区域的运动颗粒,相比于单排挡沙墙可有效减少来流风携沙运动至路堑内,降低对钢轨及运营列车的风沙威胁。