日本藏公元6—9世纪扎经染色织物纹样与工艺特征探析

2023-11-14王可

王 可

(北京服装学院 敦煌服饰文化研究暨创新设计中心,北京 100029)

现存日本公元6—9世纪的扎经染色织物均为传世织物,分别收藏于法隆寺、正仓院、东京艺术大学大学美术馆、兵库的白鹤美术馆、京都的织物文化馆、东京的根津美术馆等地,其中大部分收藏于法隆寺和正仓院。

正仓院是东大寺里珍藏以圣武天皇(公元724—749年在位)遗物为中心的地方,在756年圣武天皇离世后,光明皇后就将他生前喜爱的六百多件物品捐献给了东大寺。这些珍宝的来历大致有两种,其一是由遣唐使、学问僧、留学生从中国带回,其中也有从韩国、西亚、中亚、东南亚等地带回的;其二是在舶来品的影响下在日本本地制作的。虽然不是出土物品,但正是因为保存较好的传世物品,更能表现原物的精美[1]。在向东大寺捐献宝物时,光明皇后还把一部分珍宝捐给了盛德太子所营建的法隆寺,因为当时法隆寺的文物保存状况不甚乐观,天皇就下令将这些宝物移至东京。因此,曾经存放在法隆寺的大部分染织品现在都收藏于东京国立博物馆中[2]。日本古代纺织品的技术发展离不开当时唐王朝的对日政策,在当时,唐王朝为了鼓励、扶持往来于中日间的日本遣唐使和学问僧,每人每年都会资助丝绸二十五匹还有四季服装[3]。正仓院和法隆寺的古代纺织品是以中国唐文化作为母体,保存着色彩、组织结构、织造技艺上相对完整的珍品,也充分反映了中日文化的交流。

日本收藏的扎经染色织物研究是以日本学者为主,图版资料主要来自于日本正仓院、东京艺术博物馆所开放的线上数据库,以及学者松本包夫所著的《正仓院裂飞鸟天平的染织》[4]中。目前国内学者鲜有关注日本藏公元6—9世纪扎经染色织物,多在对中国出土扎经染色织物研究时提及日本传世的个别织物而做简要介绍。日本学者沢田むつ代对日本收藏的古代扎经染色织物研究作出了突出贡献,如在《法隆寺献纳宝物的广东裂》[5]和《正仓院所在法隆寺献纳宝物染织品——以锦绫为中心》[6]中较为全面地覆盖了日本所收藏扎经染色织物的全貌,并与图像资料做比较分析,为研究日本藏公元6—9世纪扎经染色织物艺术特征与文化意蕴之间的关系提供了重要基础。本文通过对日本收藏扎经染色织物纹样分类梳理,并从工艺特征及名称辨析角度进行讨论,分析扎经染色织物与日本公元6—9世纪时盛行的密教中教义内涵及宗教审美之间的关系。

1 日本藏传世扎经染色织物使用情况

通过梳理织物的收藏情况,发现日本的传世扎经染色织物有四种用途,其一是作为佛教仪式中的幡使用,其二是作为佛像和僧俗头顶庄严之物的天盖使用,其三是作为坐垫、桌垫或是包装物品一类的日常用品使用,其四是作为服饰的部件使用。在这70件扎经染色织物的残片中,除了有41件残片无法知晓其用途,其他作为幡使用的最多,达16件,占比18%。作为天盖垂饰蛇舌使用的有4件,作为坐垫或桌垫表面织物的有2件。

1.1 佛 幡

幡[7]是用于赞叹佛、菩萨之道德,显示佛教之庄严而施于殿堂之上的一种庄严具,同时也用于祈福或其他佛教仪式中。随着佛教的传播,仪式逐渐规范,幡也形成相对固定的形制和用法。幡的材料、颜色、大小、用途及图案的不同,能够分成多种多样的幡[8](表1)。

表1 幡的种类

幡的形制似人的身体,如图1所示,左幡根据正仓院藏锦道场幡绘制,右幡根据东京国立博物馆藏广东平绢幡绘制。最顶部有三角形的幡头,下连方形相拼的幡身,幡身由坪、坪界还有缘边组成;有的幡延续三角形幡头的缘边称为幡头手,有的幡在幡头之下,幡身的两侧,有两条或若干条窄带子称为幡手;在幡身之下重叠垂饰的若干细条就是幡足了。还有一些幡通常在坪届处装饰金铜圆形金属器具,有的幡脚处也会装饰带有纹饰的金属器具。

图1 佛幡结构(笔者绘制)

锦幡、绫幡、绢幡、平幡、罗幡、刺绣幡都是使用纺织品制成的佛幡,这类使用织物为材料制作的幡也称为裂制幡。如图2所示,日本收藏的扎经染色织物目前已知的有作为幡中第一坪使用的13件,还有作为幡面使用的1件和幡身缘使用的2件。扎经染色织物作为幡的制作材料使用,可见其重要程度,而多用于幡中的第一坪,足以见得扎经染色织物的重要用途。

图2 扎经染色织物在佛幡制作中位置示意(笔者绘制)

1.2 天 盖

“盖”来源于梵文Chattra,原是指在南亚次大陆上一种遮阳避雨但不能折叠的伞。主要有两种类型,一种类型是形制与现代的伞类似,柄在伞身下方中央;另一种是柄在伞身之上,充当悬挂的功能,因此这种类型也称为“悬盖”或是“天盖”,常施于尊者头顶作为庄严之物使用[9]。从正仓院现存的天盖实例来看,有四角天盖,也有八角天盖。在天盖的周围往往装饰垂饰,有方形垂饰,也有倒三角形被称为蛇舌的垂饰。

日本传世扎经染色织物中就有类似蛇舌的这种倒三角形的垂饰(图3),一面是扎经染色织物,另一面是麻布。因为要贴在天盖周围,不同的角度能够看到垂饰的两面,因此有学者推测麻布也许是作为芯使用的,但是由于传世的天盖垂饰只有一面有丝绸织物,所以也不能确定麻布的背面是否还有其他丝绸。

图3 日本藏扎经染色织物垂饰

1.3 褥

在日本传世的织物中有一类被称为“褥”,包括了用作献物桌上铺陈的桌布、放置经卷的一类织物,还有用作坐具使用的织物。在敦煌莫高窟的壁画中就有描绘献物桌上的桌布,其使用的是扎经染色织物。坐具一般都是上面使用锦或绫,中间添加麻、草、棉或是毛毡作为芯儿,底层使用普通的平绢布。这种坐垫大多是长方形的,也有正方形的。如图4所示,这件正仓院所收藏的深茶地广东裂残片就是作为坐垫使用的,方形的坐垫是直接利用织物的幅宽(当时锦缎大多是56 cm左右),以避免浪费的原则使用这类贵重的织物制成坐具。

图4 日本藏扎经染色织物褥裂

1.4 服 饰

在正仓院的研究报告《正仓院御物伎乐装束复原研究》中,有记录关于伎乐“狮子儿”形象的服装上出现了扎经染色的织物。遗憾的是,此报告中没有登载图版,但是根据描述可知,一种叫紫地广东裂的扎经染色织物作为腰间垂饰的缘边装饰腰部[10],可见这种织物的珍贵程度。

伎乐“狮子儿”这一形象是伎乐行列中最早登场的手牵狮子的童子,在敦煌莫高窟的壁画中,也有牵狮的这一类人物形象。巧合的是,通过对敦煌莫高窟壁画中的扎经染色织物图像进行整理发现,穿着扎经染色织物的一类世俗人物中就有牵狮这一人物形象,且纹样与图5所示扎经染色织物上的纹样相似。

2 日本藏传世扎经染色织物纹样特征

日本藏传世扎经染色织物具有极其鲜明的纹样特征,虽然都在不同程度上受到了损毁,但通过残片间的比对,能还原出部分纹样。通过其纹样及工艺方法展现出公元6—9世纪扎经染色织物丰富的纹样类型和模糊的视觉效果。

2.1 纹样类型

2.1.1 几何纹

几何纹主要以点、直线还有曲线构成的外卷角、内卷角及“S”形为纹样母题组合而成。其中最简单的一种纹样出现在幡面上,如图2(a)幡面织物就是几何纹的扎经染色织物,姜黄色的地上在纵向有条状的若隐若现的橘红色与紫色交替出现的短直线,这也是扎经染色工艺所能呈现的最简单、最直接的一种纹样。

另一种相对复杂的纹样是以曲线为主,好似朽木的纹路。通过对日本传世扎经染色织物进行梳理,发现有四件织物使用了相同的纹样。如表2所示,织物1#和织物2#中的纹样完全吻合,由A、B、C、D四种纹样组成,这四种纹样间有联系也有区别。A纹样是一个外卷角,两侧各有一点,B、C、D都是由三部分组成,每个纹样的中间都是一个小菱形上下直线延伸,在端点处各点缀一点。而两侧的纹样比较相似,B纹样的两侧卷角相背,中间部分跟随中心菱形向外凸起;C纹样的两侧卷角相对,中心部分直线相连;D纹样的两侧同样是相对的卷角,只是中心部分向菱形凸起位置内凹。织物3#和织物4#因为遗存的部分有限,只能看出纹样A、B、C,与织物1#和织物2#的A、B、C纹样几乎一样,只是中间的直线延伸的更长一些。

整体来看,织物1#排列方式是:

—A—C—A—C—A—C—A—

—D—A—D—A—D—A—D—

—A—B—A—B—A—B—A—

—C—A—C—A—C—A—C—

—A—D—A—D—A—D—A—

—B—A—B—A—B—A—B—

织物2#的排列方式是:

—A—B—A—B—A—B—A—

—C—A—C—A—C—A—C—

—A—D—A—D—A—D—A—

—B—A—B—A—B—A—B—

—A—C—A—C—A—C—A—

—D—A—D—A—D—A—D—

织物3#与织物4#由于只可见A、B、C三种纹样,但是不排除有纹样D的存在,因此整体的排列方式可能有两种,分别是:

—A—B—A—B—A—B—A—

—C—A—C—A—C—A—C—

—A—B—A—B—A—B—A—

—A—B—A—B—A—B—A—

—A—C—A—C—A—C—A—

—D—A—D—A—D—A—D—

表2 日本藏扎经染色织物纹样拆解性复原

B、D这两个纹样与中国出土扎经染色织物中的一些单元纹样非常相似,使用的是同样的纹样母题,这对于扎经染色工艺来说是绝非偶然的,如图5所示。并且,在敦煌莫高窟壁画中的扎经染色织物纹样里,这样的纹样母题也是其中一种经典纹样。虽然配色和整体的纹样构成不同,但是足以见得在公元7—8世纪,这样以曲线构成的卷角式纹样母题是当时扎经染色织物纹样中常见的一种图案样式。

图5 中国青海省出土扎经染色织物纹样母题(笔者绘制)

从余下的扎经染色织物残片来看,几何纹上多见表现云雾或是火焰的纹样。如在保存相对比较完整的广东平绢幡上,幡身的第一坪是“赤地火焰宝珠入云气繁纹经絣裂”(图6)。从图案的基本法则上来看,这件织物上的纹样是一个四方连续纹样,以此起披伏的波弧线作山峦,云雾环绕,构成骨架,在分割的空间内还点缀着火焰宝珠。这些元素组成一个个单元纹样,与扎经染色工艺相结合,不论从整体上看还是从细节上看,律动感都极强。

另有一种云雾纹出现在天盖的垂饰蛇舌上(图3),在这件赤地经絣裂的残片上似乎看不出来单元纹样,只能看到“S”形的曲线好似山峦云雾一般穿梭于织物之上,虽然尺寸有限,但尽显云雾缭绕、霞光万丈的意境之美。还有个别织物由于残损严重,或者只使用了很小的一部分,因此纹样无法辨明全貌。这些几何纹样与扎经染色工艺相结合,呈现流动而富于变化的美。

2.1.2 植物纹

日本收藏的扎经染色织物中有四件残片的纹样可以相互比对,从而推定出一幅完整的红地对波花叶纹(图7)。浅黄色藤蔓形成对波骨架,两茎蔓草如波浪般对开对和,波状曲线组合呈桃胡形,相合之处以小果核为联纽,骨架内一朵柿蒂花作为花芯,向四角生发出四条回旋起落的线条来表现花叶的阴阳相背,与弧曲婉转的藤蔓相交缠,线条表现得劲美飘逸。

图7 日本藏扎经染色织物残片与纹样推测复原(笔者绘制)

这种以对波骨架为装饰纹样的织物风格,盛行于南北朝至隋唐。在中国青海出土的丝绸中可见这种以线条或植物藤蔓构成对波骨架的形式,如绿地对波鸳鸯锦[11]。同时也有学者认为对波骨架源于西域[12],北朝至隋朝时期,对波骨架内的图案主题以动物为主,如狮子、骆驼等中原不常见的兽类形象为主。而转到初唐、盛唐时期,花卉缠枝类的图案兴起,尤其多见柿蒂花,以及向四方展开的缠枝团窠[13]。足以见得,这件红地对波花叶纹扎经染色织物使用了唐代最为流行的装饰纹样元素,其巧妙之处在于,若将藤蔓与花叶分开来看,藤蔓对波不交结,花叶也呈对波式骨架,且在交结处装饰一朵柿蒂花。而藤蔓与花叶交缠又开合,相互套叠,互相衬托。又借由其工艺展现模糊质感的视觉效果,使得其中的花叶和藤蔓充满生命力,形成了一种全新的节奏和韵律。

另有一种花叶纹也是从遗存的扎经染色织物碎片中相互比对出来的,如图8所示。这件茶紫地花叶纹扎经染色织物也是对波骨架,结构与北朝时期的一件对狮对象牵驼人物纹锦(图9)的骨架类似,都是将波形的曲线对称搭拼接分割空间。另有一件在东京国立博物馆藏的7—8世纪紫地龟甲花纹锦(图10)的纹样结构也与其类似,不仅龟甲纹的骨架与对波纹的骨架相似,中间置入的四瓣花也类同。构图丰沛饱满,线条活泼灵动,再结合扎经染色的工艺,便有种气韵涌动之感。可见,当时流行的纹样经由不同的染织工艺去演绎,呈现多样的艺术风格,尽管扎经染色工艺相较当时的其他工艺来说略显复杂,但由于其展现的视觉魅力,扎经染色织物仍然成为了当时最为珍贵的织物种类之一。

图8 日本藏茶紫地花叶纹扎经染色织物残片与纹样推测复原(笔者绘制)

图9 对狮对象牵驼人物纹锦

2.1.3 动物纹

日本传世的扎经染色织物纹样除了几何纹与植物纹,还出现了一件动物纹的扎经染色织物。从收藏于东京国立博物馆和正仓院的6块织物残片中进行相互比对(图11),推定出这件“红地狮啮火焰宝珠入云雾纹”的图案(图12)。狮子的五官比较明显,和新疆奇台县石城子出土的汉代兽纹瓦当(图13)比较来看,造型非常相似,一对吊眼下有鼻子、张开的大嘴、牙齿及一对极具标志性的獠牙。而自眉骨位置向上延伸搭建出来的山形之下,装饰着类似前文中出现的赤地火焰宝珠入云气繁纹经絣裂里的火焰宝珠纹样。这件红地狮啮火焰宝珠入云雾纹扎经染色织物出现在一具灌顶幡[14]中,据日本学者沢田むつ代推测此灌顶幡的长度能达到15 m[16],并且织物是作为幡身中最重要的第一坪使用的,这足以见得这件织物的重要性及珍贵程度。

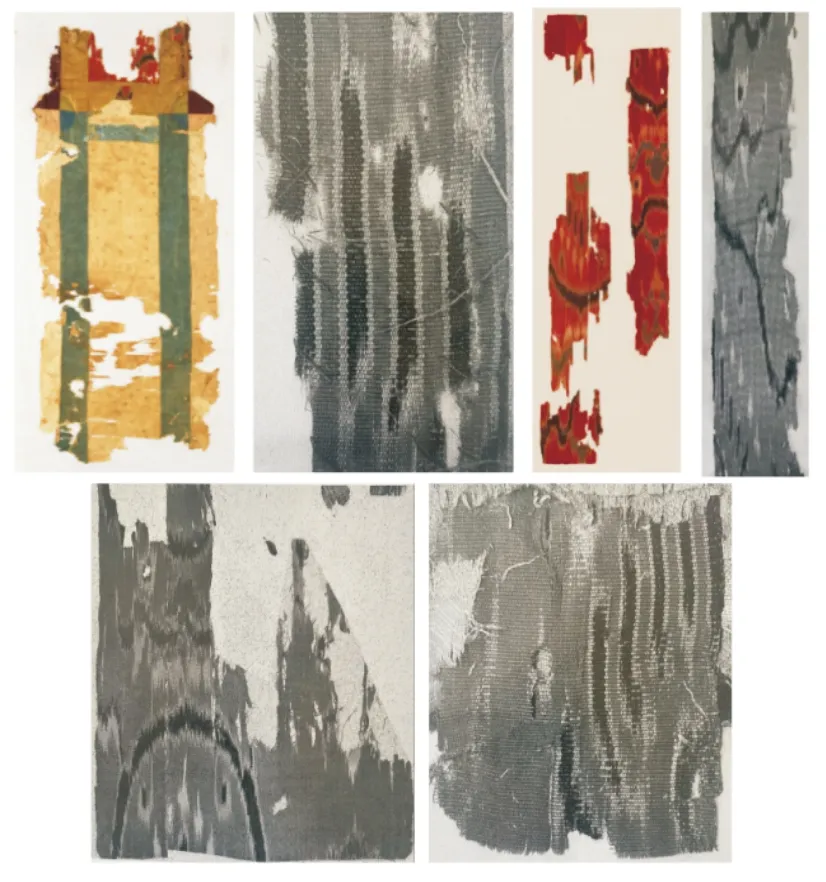

图11 “红地狮啮火焰宝珠入云雾纹”扎经染色织物残片

图12 狮啮纹纹样推测复原(笔者绘制)

图13 新疆奇台县石城子出土汉代兽纹瓦当

虽然狮子的艺术形象自春秋战国时期便进入中国,但都是带有象征性和想象力的而非现代意义上的狮子形象。真正的实物是自张骞凿通西域后,作为“殊方异物”来到中国的,到魏晋南北朝时期,狮子的形象才固定为写实的形象,也是自北朝时期起,狮子的形象进入丝绸的图案当中[15],同时也是织绣工艺中的主要题材。唐太宗曾敕令四川的贡品蜀锦在织绣时,必须要有麒麟和狮子等题材,并且这些织物只能是统治阶层享用,平民连仿造都不被允许[16]。在正仓院和东京国立博物馆还收藏着四件狮啮纹锦,即紫地狮啮天人纹锦、紫地狮啮象纹锦、紫地狮啮凤纹锦及狮啮纹长斑锦,如图14所示。这四件狮啮纹锦从图案题材上看,都是带有典型的中国式祥瑞之意的,且组织结构为经锦,因此有极大可能性是中国织造传入日本的。这几件锦纹中的狮啮形象和红地狮啮火焰宝珠入云雾纹扎经染色织物中狮啮形象都很相似,可见扎经染色织物纹样不仅仅拘泥于几何图形,或是与线条组成的植物纹,还尝试呈现比较具象的动物纹,不难看出扎经染色织物在东传的过程中汲取了中原瑞兽的元素。

图14 正仓院藏狮啮纹锦

正仓院还收藏了一件名为赤地絣裂的扎经染色织物(图15),日本学者沢田むつ代认为这件织物上的纹样应该也是狮啮纹,但是由于织物残毁严重,不能看到全貌,因此很难判断这件织物上描绘的是否是以狮啮纹为主题的纹样。但是可以明显地看到由曲线构成的外卷角及内卷角的几何线条,不排除是狮啮纹或是云雾纹的可能性。

图15 日本藏赤地絣裂扎经染色织物

2.2 工艺特征

扎经染色工艺核心是对线进行段染后再织造,且在织造过程中,由于经线难免出现错位的情况,所以就造成了段染边界线模糊不清的视觉效果。日本传世的这批公元6—9世纪的扎经染色织物中有几件织物为了追求更加明显的模糊效果,还运用了经线移位的方法。经线在完成段染后,虽然还没织成完整面料,但是在经线拉直状态下已能看出纹样的大致样貌。本文以东京国立博物馆藏的“广东平绢幡”为例,截取了这一织物的局部,可以看出纵向有非常明显的梳齿状的线条,如图16所示。同在一组中的6根线虽然也有参差不齐的效果,但是整体看每6根线仍然是作为一组线交替错落地排布着,这样的效果就是通过移位形成的。

图16 日本藏扎经染色织物广东平绢幡(局部)

如图17(a)所示,横轴上每一格代表6根线,纵轴代表捆扎长度。在将一组组经线排列好后,可以顺滑地画出想要的图形,在完成全部染色后呈现图17(a)的效果,在织造之前,以组为单位向上或向下移动经线,比如第8组、9组、10组原来都在纵轴55~75的位置,经过移位后分别到达了纵轴上58~78、55~75、57~77的位置(图17(b))。这样的移位方法降低了捆扎难度,却大大增加了织物纹样的模糊感,丰富了织物整体的视觉效果。

图17 移位前后捆扎染色效果对比(笔者绘制)

关于这件广东平绢幡,日本学者布目顺郎曾对此件扎经染色织物纤维做过检测,他认为虽然这件织物被命名为“广东平绢幡”,但是与广东地区使用的颗粒粗糙的聚合丝线明显不同,反而更像是用广西壮族自治区桂林地区的优质丝线制成的。因为1983年西阵絣织加工工业协会在修复一件川岛纺织株式会社收藏的“太子间道”时使用来自桂林的丝线,经检测丝线的纤维横截面与这件“广东平绢幡”的纤维横截面做对比,发现纤维数值非常接近[17]。

3 日本藏传世扎经染色织物历史相关名称辨析

日本所藏传世扎经染色织物在展出时有“絣”“広東裂”“太子间道”这几个名称,那么这几个名称是不是扎经染色织物历史上相关的名称呢?

日本至今对扎经染色工艺所织造的织物仍以“絣”来命名,这应该不是巧合。本文认为这是由于日本属于东亚汉字文化圈[18]中的一员,汉字文化圈顾名思义是以“汉字(文化)”为核心的场域。“汉字是配合汉语的具有具象思维的表意文字,是中国传统汉文化的主要载体。”徐灏在《说文解字注笺14卷,卷十三上》中对“絣”的解释中曾提及云武都郡有氐傁:“殊缕布者,盖殊其缕色而相见织之,絣之言骈也。”说明了当时居住在甘肃的氐人可以将不同颜色的线相间排列而织,应该等同于今日的条纹布。虽然从这个解释中不能确定氐人使用扎线染色的方法织布,但是足以说明氐人已经拥有染多种颜色的技术。日本对中华文化的倾慕使得其主动吸收汉字文化,使用“絣”来命名扎经染色织物。从象形文字的角度来看,丝线相并为“絣”,这与扎经染色技艺并不冲突甚至可以说是契合。从称谓延续的角度来看,中国有“絣”织物之称,日本延续这个名称也是顺理成章的。

“広東裂”这一名称从字面上看应该是从“広東”传来的织物,就是中国广东。是否是在广东织造的并不能确定,但应该途经广东而来。唐代港口城市的繁荣使得以海上丝绸之路为载体的对外贸易非常兴盛。这其中的广州港就是当时全国最大的海港,往来商舶中记入史册的就有南海舶、西南夷舶、南海商舶、香舶、西域舶、昆仑舶、波斯舶、婆罗门舶及狮子国舶等。自六朝时,就有香药、象牙、犀角、工艺品、动植物等通商的物品输入中国,同时中国的丝织品、陶瓷、漆器等物品也通过广州输往域外[19]。正如唐代诗人刘禹锡的诗词“连天浪静长鲸息,映日帆多宝舶来”[20]所反映出来当时广州港船舶熙熙攘攘的景象。由此可见,当时广州港繁盛之一斑,所流通的奇货更是琳琅满目,数不胜数。这其中应该就有“広東裂”这一商品在此进行贸易交换,也许是当时从广州港带回到日本后,误以为是在广东织造的,就以“広東裂”这一名称做记录也是有极大可能性的。

“太子间道”这一名称也与“広東裂”有关,在《丝绸之路大词典》中对“间道”作如下解释:“明代云南、四川、广东特产的条纹丝织物。通过海上输入日本博多、西阵等地。以后逐渐为日本人仿造。初称‘广东’,后因地方流传而转音‘汉东’,最后成‘间道’之称。或称‘太子间道’‘间道锦’‘广东锦’。”[21]虽然“太子间道”这一名称似与扎经染色织物工艺并无直接关联,但是扎经染色织物工艺确与条纹织物有密切关系。

笔者首先认同这两位学者的观点,同时认为从宗教的角度出发更能证明此观点。“秘锦灌顶”似乎与密教有关。密教是大乘佛教的一个派别,与显教是一个相对的概念[24]。在唐代时期得到了极大的发展,也迎来了它的最盛时期。密教是显教的一个相对概念,也称为“密宗”,有秘密、神秘、隐秘等含义[25]。充满神秘色彩的密教给人以深奥之感,其传承方式主要是“灌顶传法”,灌顶来源于古代的印度礼仪,是以圣水洒向头顶以授予智慧和力量之意[26]。这个仪式是密教僧人在修习宗法时所必须举行的,在仪式过程中就需要悬挂灌顶幡。密教不仅传习密宗典籍,还会伴以艺术形象的方式身授教义[27],所以不难理解在使用佛教仪式的器具时会使用带有神秘色彩的物品。而“广东平绢幡”上的扎经染色织物色彩不仅如朝霞般绚烂,这种经线移位工艺还能恰如其分地体现出模糊的视觉效果,凸显织物神秘的色彩。因此这具“广东平绢幡”很有可能就是“秘锦灌顶幡”,而“秘锦”和“朝霞锦”应该就是使用扎经染色工艺织造而成的。

4 结 语

日本传世的扎经染色织物纹样题材丰富,同时扎经染色工艺也展现了技术之理性与艺术之感性的艺术特征。在严谨的数理关系之下呈现参差、重叠、交错、若隐若现等模糊的视觉效果,使其本身具有神秘的特点,这也成了人们表达一种审美境界的载体,符合密教的佛教形态,颇有中国哲学传统“观物取象”的文化含义。而在唐代装饰纹样空前繁荣的背景下,扎经染色织物吸取了来自西域、中原的植物纹和动物纹,与自身的染织工艺相结合,传达出符合密教特点的扎经染色工艺语言。可见佛教常常以艺术作品的形式为载体展现给世人,这不仅为扎经染色工艺的传承与发展提供了途径,更凸显了以内在文化感化人心的宗教精神,展现出扎经染色织物独特的生命力。

《丝绸》官网下载

中国知网下载