富宁驮娘江省级自然保护区植被景观类型分布特征

2023-11-12肖义发戴桂萍王梦君黄杰张小鹏曾卫

肖义发,戴桂萍,王梦君,黄杰,张小鹏,曾卫

(1.国家林业和草原局西南调查规划院,云南 昆明 650216;2.富宁驮娘江省级自然保护区管护局,云南 文山 663400)

景观格局是指斑块和其他组成单元的类型、数目,以及空间分布与配置等,反映了各种生态过程在不同尺度上作用的结果[1-2]。景观格局分析可以量化、分析景观要素的结构特征及其相互之间的空间分布关系,从而客观地分析景观要素类型的分布规律、形成机制,为进一步研究景观功能和动态提供基础资料[3-5],对研究区域景观结构组成、功能及动态等具有重要意义[6-8]。随着国内外对景观格局研究成果的不断丰富,目前景观格局分析方法大致可以分为景观格局指数法、空间统计学法、景观格局模型与模拟法。从种群或森林斑块组成结构、异质性分析、空间结构等方面对景观格局进行研究[9-14],不仅可以根据几期数据进行景观格局动态分析,也可以根据参数建立模型,模拟未来景观格局等[15-16]。森林是陆地生态系统的主体,森林植被景观格局及其变化,如斑块的大小和形状会影响种群的生存能力和抗干扰能力等,不仅对森林生态系统内的物质循环和能量流动产生影响,而且制约生态过程,乃至影响森林的演替[17]。

富宁驮娘江省级自然保护区(以下简称“保护区”)位于滇东高原的东南边缘,是中国生物多样性优先保护区域——桂西黔南石灰岩生物多样性保护优先区和世界生物多样性中心之一的北部湾中心,具有重要的保护与研究价值。目前,对保护区的研究主要集中在保护管理、动物、植物、水文等方面[18-20],对景观格局方面的研究尚处于空白阶段。因此,开展保护区景观分布的研究,对认识区域景观类型组成、分布特征及规律具有重要意义,可以为区域生物多样性保护及自然资源管理提供参考。

1 研究区概况

保护区位于云南省东南部文山壮族苗族自治州富宁县境内,地理坐标为105°37′~106°07′E、23°35′~24°27′N,包括剥隘片区、干南片区、鸟王山片区、谷拉河片区,总面积19 711 hm2,详见图1。该区域属南亚热带高原季风气候,年平均气温19.3 ℃,年均降水量1 194.5 mm,土壤类型有砖红壤、赤红壤、红壤、石灰土、紫色土等。

图1 研究区地理位置

保护区主要保护对象有石灰山季雨林、河谷落叶季雨林、半常绿季雨林、季风常绿阔叶林、落叶阔叶林等森林生态系统,以及驮娘江湿地生态系统和珍稀、濒危野生动植物及其栖息地,主要功能是维护滇东生物多样性稳定,保护滇东独特的自然资源和自然环境,使其免受人为干扰及破坏。区内主要植被类型包括石灰山季雨林、落叶季雨林、暖温性针叶林、热性稀树灌木草丛、人工植被等;保护动植物有德保苏铁(Cycas debaoensis)、叉孢苏铁(Cycas segmentifida)、 云豹(Neofelis nebulosa)、 金猫(Catopuma temmincki)、大灵猫(Viverra zibetha)等。

2 研究方法与数据处理

2.1 景观类型划分

研究数据主要来源于驮娘江自然保护植被图、1∶50 000 地形图、2022 年Landsat8 30 m 分辨率的遥感影像和实地调查数据。对地形图进行数字化,运用ENVI5.3 对Landsat 数据进行校正、增强及裁剪处理。在遥感影像预处理的基础上,依据遥感影像的光谱特征,结合地面实际调查数据,参照《中国植被》《云南植被》分类的原则,以植被类型为基础,结合非植被因子确定研究区景观类型[21],将保护区景观类型划分为22 个景观类型,包括飞机草-五节芒高草地灌草丛、枫香林、桄榔灌丛、桄榔-羊蹄甲灌丛、含枫香的中草草丛、含枫香-栓皮栎中草草丛、含羽叶楸-千张纸的高草草丛、中国无忧花-任木林、栎类灌丛、罗浮锥-小花红花荷林、麻栎-栓皮栎林、芒种花-毛蕨菜灌丛、毛蕨菜草地、木棉-蒙自合欢林、木棉-楹树林、人面子-野芒果林、栓皮栎林、五节芒-蕨高草地18 个自然植被景观和八角林、云南松林2个人工林植被景观,以及农地、水域2 类非植被类型景观,详见图2。

图2 景观类型分布

2.2 地形因子划定

在ArcGIS10.8.2 平台下,基于DEM 数据得到的海拔、坡度、坡向等地形因子数据,并采用叠加分析法,将景观类型图层与地形因子进行叠加分析。本研究以150 m 为距,将海拔因子划分为300 m 及以下、301~450 m、451~600 m、601~750 m、751~900 m、901~1 050 m、1 051~1 200 m、1 201~1 350 m、1 351 m 及以上9 个等级;坡度因子设置为5°以下、6°~15°、16°~25°、26°~35°、36°~45°、46°及以上6 个等级;坡向因子分为平坡、东、东北、东南、南、西南、西、西北、北9 个坡向。

2.3 景观类型斑块规模等级

参照郭晋平[22]研究,将景观类型斑块规模等级划分为小斑块、中斑块、中大斑块、大斑块、超大斑块、巨斑块6 类,并采用ArcGIS 10.8.2 分级统计分析。

3 结果与分析

3.1 景观类型组成特征

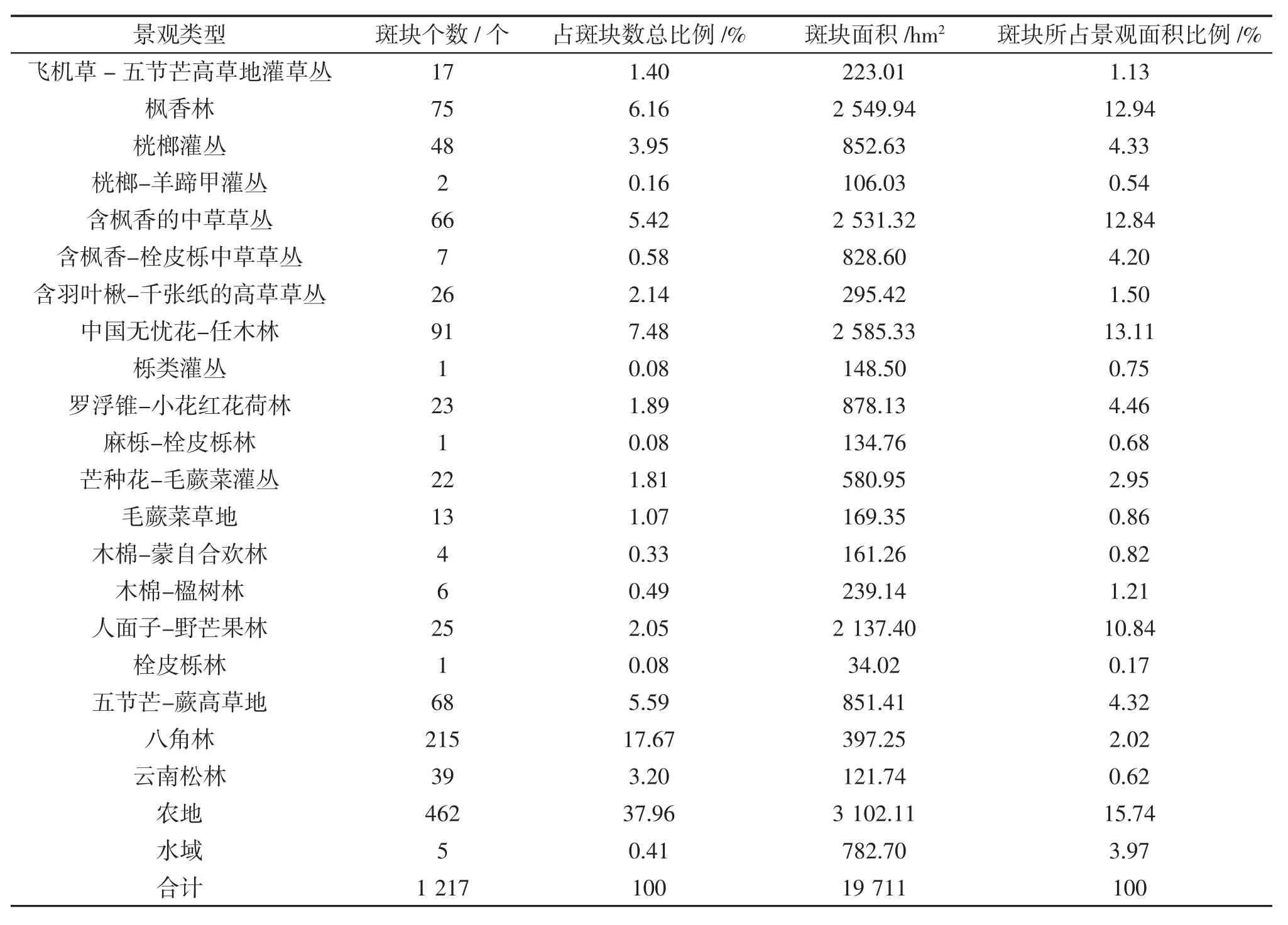

从表2 可以看出,保护区景观类型组成以人面子-野芒果林、含枫香的中草草丛、枫香林、中国无忧花-任木林4 种自然植被景观为主,它们分别占景观总面积的10.84%、12.84%、12.94%、13.11%;八角林、云南松林等人工林植被景观分别占景观总面积的2.02%、0.62%;农地、水域等非植被景观分别占景观总面积的15.74%、3.97%。可见,保护区是以热带、亚热带植被为基质的森林植被景观为主,但各景观类型分布不均衡,存在较大差异。

表1 景观要素斑块规模等级

表2 各景观类型特征指数

3.2 景观类型斑块规模特征

从图3 可以看出,保护区景观斑块规模主要以小斑块为主,其占景观斑块总数的85.78%,其余斑块占比均在7%以下。在自然植被景观方面,除栎类灌丛、麻栎-栓皮栎林、栓皮栎林外,其他景观类型小斑块占比均大于或等于50%;八角林、云南松林等人工林植被景观也是以小斑块为主,面积占比达92%以上;非植被类型景观则以中小斑块为主。

图3 各景观类型斑块等级斑块数分布

从图4 可以看出,各景观类型斑块大小等级的分布面积与斑块分布数量存在较大的差异。从各景观类型斑块大小等级的分布面积来看,保护区巨斑块面积占比最大,达61.18%,其余斑块大小等级分布的面积比例在6%~10%。在自然植被景观方面,主要以超大斑块和巨斑块为主,说明该区域内自然植被景观破碎化程度低;人工林植被景观主要以中大斑块、中斑块和小斑块为主,这类景观类型主要是受人为干扰所影响;农地、水域等非植被景观主要以巨斑块为主,该类型景观分布较为集中。

图4 各景观类型斑块大小等级面积分布

3.3 景观类型分布特征

3.3.1 景观类型随海拔变化分析

保护区地处低、中山区域,区内海拔以700 m以下为主,占总面积的74.43%。其中300 m 以下占总面积的11.37%,301~450 m 占总面积的23.81%,451~600 m 占总面积的22.34%,601~750 m 占总面积的16.91%。

通过景观类型图层与海拔图层叠加分析,得到不同海拔段各景观类型分布,结果见图5。从图5 可以看出,自然植被景观在各海拔段均有分布,其中飞机草-五节芒高草地灌草丛、栓皮栎林主要分布在1 351 m 及以上的高海拔区域;枫香林主要分布在301~900 m 海拔段;桄榔-羊蹄甲灌丛主要分布在301~750 m 海拔段;含枫香的中草草丛主要分布在900 m 及以下海拔段;含枫香-栓皮栎中草草丛主要分布在601~1 200 m 海拔段;含羽叶楸-千张纸的高草草丛主要分布在300 m 及以下海拔段;中国无忧花-任木林在各海拔段均有分布,但主要分布在1 050 m 及以下海拔段;栎类灌丛主要分面于301~1 050 m 海拔段;罗浮锥-小花红花荷林、麻栎-栓皮栎林、芒种花-毛蕨菜灌丛主要分布于1 050 m及以上海拔段;毛蕨菜草地主要分布在901 m 及以上海拔段;木棉-蒙自合欢林主要分布于301~1 050 m 海拔段;木棉-楹树林主要分布于301~450 m 海拔段;人面子-野芒果林主要分布于600 m 及以下海拔段;五节芒-蕨高草地主要分布在750 m 及以下海拔段。人工林植被景观方面,八角林主要分布在451~900 m 海拔段,其他海拔段仅有少量的分布;云南松林各海拔段均有分布。非植被景观方面,农地主要分布在900 m 及以下海拔段;水域主要分布在450 m 及以下海拔段的河谷地。

图5 不同海拔景观类型分布

3.3.2 景观类型随坡度变化分析

保护区平地较少,坡度5°以下的面积仅占2.71%;坡度6°以上的面积占比98.29%,其中以16°~25°坡度为主,面积占比达41.39%。

由图6 可以得知,自然植被景观从坡度分布面积上来看虽在各坡度均有分布,但主要分布在16°及以上的区域;受地形地貌及土地利用空间的限制,区域内人工林植被景观主要分布于16°~35°坡度;农地、水域等非植被类型景观各坡度均有分布,但主要分布于坡度35°及以下区域,其中农地主要分布坡度为6°~25°,以梯田为主;河流景观主要为驮娘江,主要分布坡度为6°~15°。

图6 不同坡度景观类型分布

3.3.3 景观类型随坡向变化分析

由图7 可知,保护区内西南坡分布范围较广,占总面积的21.45%,主要分布有枫香林、含枫香的中草草丛、中国无忧花-任木林、人面子-野芒果林等植被景观;西北坡、平地较少,仅占保护区总面积的0.2%、0.26%;其余坡向面积分布较均匀,占比在9%~13%。自然植被景观随各坡向分布较为均匀,无明显的分布规律;人工林植被则体现出一定的规律性,如八角林、云南松林等主要分布于阳坡与半阳坡上(东南、南、西、西南);农地、河流等非植被类型景观无明显的分布规律,各坡向均有分布,此类景观受海拔、坡度等地形地貌因子的影响较大。

图7 不同坡向景观类型分布

4 结论与讨论

(1)在景观类型组成方面,保护区以森林植被景观类型为主,其占保护区各景观类型总面积的80.29%,且天然植被占绝对优势。由此可见,天然植被对维持保护区森林植被的稳定性有着重要的控制作用,应加强对天然植被保护,减少人为干扰;同时,应加大对天然植被景观破碎化区域的营造林力度,促进斑块间的物种、物质、能量和信息的交换,进而保护物种的多样性。

(2)保护区景观斑块规模主要以小斑块为主,其占景观斑块总数的85.78%,其余斑块数量占比均在3%以下;从斑块面积来看,景观以巨斑块面积占比最大,达61.18%,其余斑块大小等级分布的面积比例在6%~10%,各景观类型斑块大小等级分布面积与斑块数量分布存在较大的差异。

(3)保护区以低、中山为主,区内700 m 及以下海拔占保护区总面积的74.43%,坡度16°~25°的面积占41.39%,除人工林植被景观外,各景观类型在坡向方面无明显分布差异。

(4)本研究仅采用了一期实地调查数据,结合Landsat8 影像对保护区景观格局现状及分布进行了分析和评价。若要全面掌握保护区景观格局的变化情况,还需对其开展景观格局动态变化、景观干扰因素,以及景观预测模型等方面的研究,系统地掌握保护区内景观格局的变化和干扰因素,从而提出科学的干预手段,确保各景观类型健康、稳定。