江西南城龙湖萤石矿矿床特征及矿床成因分析

2023-11-06谢瑞华

谢瑞华

(江西省地质局第二地质大队,江西 九江 332000)

萤石是自然界主要的含氟矿物,是工业上氟元素的主要来源,也是新材料领域的重要原料,广泛应用于新能源、新材料、制冷、光学、国防、电子、化工、冶金、原子能工业、建材、农药、医药等领域,是宝贵的不可再生的资源。自然资源部2016年发布的全国矿产资源规划(2016~2020年)将萤石列入战略性矿产资源,因此开展萤石矿找矿及成矿规律的研究,具有重要的现实及科学意义。本文研究了龙湖萤石矿的成矿地质条件、控矿因素及矿体矿石特征,探讨其成矿物质来源与成矿构造的关系。通过分析构造断裂带与次级断裂的导矿、容矿及赋存空间的成矿关系,对面临资源枯竭的萤石矿山开展寻找接替资源工作具有重要的现实意义[1-3]。

1 成矿地质背景

1.1 区域地质

研究区位于扬子板块华南缘,系武夷山隆起之北东端。区域上断裂较发育,主要为大嵊—探窠深断裂带,该构造线方向以北东向为主,区域岩浆活动强烈,特别是加里东运动和燕山运动形成了本区的构造骨架,岩浆活动随着褶皱造山运动的推进而不断发育,形成原地、半原地型花岗岩,晚期强烈混合岩化和酸性岩浆侵入,形成了区内燕山期混合岩及花岗岩体(图1)。

图1 区域地质简图

1.2 矿区地层

矿区出露的地层较为简单,主要为南华—震旦系洪山组(Nh2Z1h)变质岩及第四系残坡积层(Q)。南华—震旦系洪山组变质岩分布于矿区的东南部,呈顶盖状覆以岩体,岩性主要为变粒岩夹二云母片岩、石英片岩等。该地层与岩体接触带附近,受高温热液作用,具角岩化蚀变形成角岩化蚀变带,在燕山期岩体活动时为岩浆的矿物质源提供了屏蔽空间,有效的阻止了矿液的扩散(图2)。

图2 矿区地质简图

1.3 矿区构造

矿区内褶皱构造不发育,断裂构造形式以构造破碎带为主,其次为次级断裂构造。

构造破碎带(F1):区域长度>5km,为大嵊—探窠断裂的次级断裂。该断裂位于矿区中南部,横贯全区。走向为北东向,倾向南东145°~155°,倾角60°~75°,宽4~20m。该构造破碎带产于中侏罗统上罗单元花岗岩中,由角砾和胶结物组成,角砾呈棱角状,大小不一,角砾原岩以花岗岩为主,矿体中的角砾以萤石为主,变粒岩、粉砂岩、片岩等少量;胶结物为硅质,含量一般为30%~40%,最高可达40%~60%,胶结物中见细小的粒状石英,粒径1~3mm,并见浸染状黄铁矿,黄铁矿化很不均匀,一般含量1%~2%,局部最高可达4%。局部见构造挤压花岗岩透镜体,长轴长0.5~80cm,宽0.2~40cm,长轴大致平行断裂走向。构造破碎带顶底板外侧形成0.5~1m的硅化蚀变岩带,蚀变岩带内硅化最主要表现为花岗岩的石英颗粒加粗,石英含量增高,可达30%~40%;硅化破碎带内常有石英细脉,脉幅1~5mm。该断裂带控制了矿区内I号萤石矿体的空间展布。

次级断裂构造(F2、F3):区内与成矿关系密切的次级断裂构造有两条,即F2、F3,属F1构造破碎带的次级断裂,其断裂面沿走向方向呈舒缓状,与主构造破碎带(F1)呈近平行产出,两条次级断裂其顶底板围岩均为中细粒黑云母花岗岩,F2、F3断裂分别控制了区内Ⅱ、Ⅲ号萤石矿体的空间展布。F2断裂,走向北东向,倾向南东,倾角65°~75°,走向延长约200m;F3断裂,走向北东向,倾向南东,倾角45°~65°,走向延长约200m。

1.4 矿区岩浆岩

矿区岩浆活动主要有燕山中早期(中侏罗统上罗单元)的中细粒黑云母二长花岗岩(ηγJ1S),岩体侵入于洪山组变质岩中,呈岩株、岩墙产出,覆盖矿区的北西部。岩体与东南部洪山组变质岩的接触面走向呈北东55°,倾向南东,倾角35°~40°,该岩体为本区萤石矿床提供矿物质来源,是成矿的主要母岩。

2 矿床与矿体特征

2.1 矿床特征

本区的矿床类型为硅酸盐岩中充填型脉状萤石矿床,充填型脉状萤石矿脉主要赋存于矿区F1构造破碎带及F2、F3次级断裂构造[4-6],两种赋存状态分述如下:

(1)构造破碎带赋存型矿脉。

是区内的主要赋存类型,其资源量占全区总量的75%。矿脉主要分布在矿区中部,走向长约300m,倾斜延伸>150m,矿脉主要赋存于构造破碎带内,受构造破碎带控制,集中分布于构造破碎带中部、底板附近。矿脉与构造破碎带的产状基本一致,总体走向北东向,倾向南东,倾角65°~75°。呈似层状、透镜状、脉状产出,沿走向或倾向具有膨大缩小特征。矿石中的主要矿物为萤石、石英,少量黄铁矿、黄铜矿等,萤石和石英含量互为消长,构成萤石—石英型和石英—萤石型两种矿石类型。

(2)次级断裂构造赋存型矿脉。

矿区次要赋存类型,矿脉均赋存于上罗单元花岗岩中,受构造破碎带次级断裂构造控制,矿体总体走向北东向,倾向南东,倾角45°~75°。本类赋存矿体具有以下几个特点:①沿走向及倾向延伸规模较小;②矿脉品位普通较高;③沿走向及倾向均出现膨大缩小现象。矿石中主要矿物为萤石,少量石英,构成萤石型矿石类型。

2.2 矿体特征

研究区共勘查发现3条萤石矿体,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿体,现将各矿体特征分述如下(表1)。

表1 主要萤石矿体特征一览表

Ⅰ号矿体:矿区的主要矿体,分布于矿区的中部,为构造破碎带充填型矿脉。矿体赋存于F1构造破碎带中,呈似层状、脉状产出,受断裂破碎带控制,产状与断裂破碎带基本一致,总体走向北东,倾向南东,倾向145°~155°,倾角65°~75°。走向长300m,倾斜延深>150m。矿体出露地表,最大标高约+140m,控制最低标高-17m。矿体沿走向及倾向均具有膨大缩小、分枝复合等现象。矿化强弱不一,其中以中部矿体最厚,向两侧变薄或尖灭趋势,矿体厚度1.68~14.03m,平均厚度约3.44m,厚度变化系数为80%。矿体的品位为两侧高,中部低,CaF2品位为26.05%~62.03%,平均品位为35.59%,品位变化系数为27%。

Ⅱ号矿体:分布于矿区的中部。矿体赋存于F2次级断裂构造中,矿体呈脉状、透镜状产出。总体走向与F2次级断裂一致,呈北东向,倾向南东,倾角65°~75°。走向延长约200m,倾斜延深>90m。矿体出露地表,控制最低标高约5m。矿体厚度变化相对较小,沿走向及倾向均出现膨大缩小现象,矿体厚度0.62~2.31m,平均厚度约1.17m,厚度变化系数54%。矿化强弱不一,其中以矿脉中间矿化最强。矿体CaF2品位在35.72%~57.88%,平均品位为45.13%,品位变化系数为32%。

Ⅲ号矿体:分布于矿区的中部。矿体赋存于F3次级断裂构造中,矿体呈脉状、透镜状产出。总体走向与F3次级断裂一致,呈北东向,倾向南东,倾角45°~65°。走向延长约200m,倾斜延深>70m。矿体出露地表,控制最低标高约+44m。矿体厚度变化相对较小,沿走向及倾向均出现膨大缩小现象,矿体厚度0.64~2.00m,平均厚度1.50m,厚度变化系数36%。矿化强弱不一,其中以矿脉中间矿化最强。矿体CaF2品位在35.52%~58.65%,平均品位为46.00%,品位变化系数为25%。

2.3 矿石特征

(1)矿石结构、构造。

矿石结构较为简单,以自形—半自形晶粒结构为主,少量包含结构、交代残余结构等。矿石构造主要为块状构造、角砾状构造。

角砾状构造(图3a):早期形成的萤石矿体因断裂构造继续活动,造成岩矿石破碎,后期热液继续充填胶结,形成了角砾状矿石。区内角砾状矿石有两种类型:一种角砾为围岩,萤石呈胶结物状包裹围岩角砾;另一种萤石为角砾,胶结物成分以硅质为主。角砾状构造萤石主要产于断裂带充填型矿脉。

图3 角砾状、块状构造矿石及镜下特征

块状构造(图3b):矿石呈绿色、浅绿色,少量白色及紫色,致密块状构造,几乎全由他形不等粒萤石组成。萤石矿充填于开放性断裂、裂隙中,构成脉状的工业矿体,矿物集合体为不规则块状,无定向性分布,致密无空洞,矿物颗粒粒径相差不大,主要由萤石、石英组成。另外,见少量充填于萤石矿裂隙中的细脉状及发丝状石英脉。块状构造萤石主要产于次级断裂构造充填型矿脉。

(2) 矿石矿物成分。

矿石中矿物主要成分为石英及萤石,少量黄铁矿(褐铁矿)、黄铜矿、高岭土、云母等。

石英:呈细脉状、团块状、粒状等多种形态分布于矿体中。主要呈乳白色,少量为无色透明,矿体中石英分布不均,含量与萤石呈此消彼长关系。

萤石:萤石主要有绿色和白色,少量紫色,萤石矿物有粗晶和微晶两种结构,粗晶结构以自形晶为主,部分为半自形,晶面大小(1×2~10×20)mm,他形粒状,粒径0.03~0.2mm,与微粒状石英(硅质)紧密共生。粗晶萤石先期形成,微晶萤石后期形成,含量与石英呈此消彼长关系。

(3)矿石化学成分特征。

根据区内萤石矿石分析结果(表2),矿石中的主要化学成分为CaF2和SiO2,SiO2最高可达46%,SiO2与CaF2互为消长关系,当CaF2含量高时SiO2含量则低,反之亦然。矿石其他物质组分主要有Fe2O3、S、P、As等,含量均较低,尤其是有害组分S、P、As含量极低。

表2 矿石主要共生组合成分含量表 (单位:%)

3 矿床成因

3.1 控矿因素

燕山期岩体的活动提供了萤石矿物质的来源,上部南华—震旦系洪山组变质岩与早期岩体形成的角岩化蚀变带为燕山期的矿物质源提供了很好屏蔽空间,矿物质源在岩浆的挤压机制及构造应力作用下,使矿物质源迁移灌入早期形成的断裂带中。岩浆岩晚期,断裂构造继续活动,残余的岩浆热液及矿液继续沿主断裂上侵充填赋存于构造破碎带及次级断裂,形成多条萤石矿脉[7-9]。

(1)构造破碎带控矿。

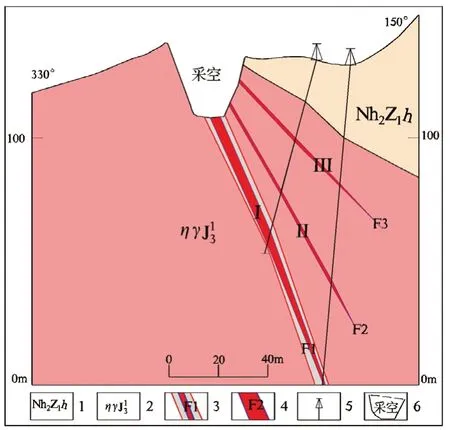

受矿区F1构造应力作用,断裂带内岩石大部分遭受了不同程度的动力及热液变质作用,形成以硅化构造角砾岩、硅化构造碎裂岩等为特征的组合,断裂带内最主要的蚀变为硅化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化等。深部含矿浆源体形成之后,北东向断裂再次活动,在构造应力场的作用下,切过含矿岩浆体。断裂带内的构造—岩浆作用促使富含F等元素的成矿溶液富集、迁移,而伴随构造运动灌入容矿的断裂带中,在有利的构造部位富集成矿,矿体主体形成后,断裂构造继续活动,造成原矿体的破坏,原块状的萤石碎裂成角砾状,岩浆岩晚期,残余的岩浆热液及矿液继续沿主断裂上侵,充填在断裂带中,形成石英细脉(矿脉)或呈胶结物形式胶结矿石角砾,构成角砾状矿石(图3a),形成断裂带控制的热液型萤石矿脉(图4)。通过镜下角砾状矿石(图3c)观察其形态得出其萤石为两阶段充填矿液后的结果,符合以上断裂带控矿形成的推论。

图4 龙湖萤石矿区剖面示意图

(2)次级断裂构控矿。

矿区内的次级断裂构造(F2、F3)是矿区F1断裂带的多次运动而衍生的次级构造断裂,部分次级断裂延伸较深远,在后期含矿浆源的演化已进入岩浆期后阶段时,岩浆及构造作用促使富含F等元素的成矿溶液富集、迁移,而伴随构造运动灌入容矿的次级断裂中,构成块状矿石(图3b),形成受次级断裂控制的萤石矿脉(图4)。块状矿石通过镜下(图3d)观察其萤石形态完整,属单次矿液灌入容矿通道的结果,符合以上次级断裂构造控矿形成的推论。

3.2 成矿环境

矿体的围岩为上罗单元中细粒黑云母二长花岗岩,蚀变主要有硅化、绢云母化、高岭土化,为一套中低温热液蚀变组合。矿物的共生组合为萤石—石英,且萤石以绿色为主,紫色、白色次之,为典型的中低温矿物组合特征。因此,初步确定该矿床为岩浆后期中—低温热液成矿,属构造—岩浆成矿系统的产物[10-11]。

3.3 对比研究

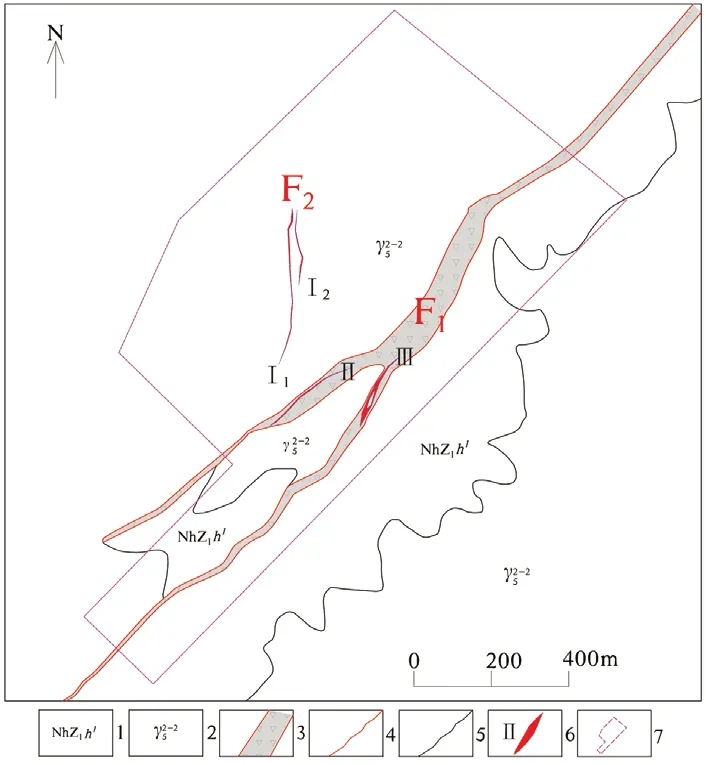

本人曾对江西省南城县小竺萤石矿做过矿产勘查,该矿的地质背景、矿床特征及矿床成因与本区极为相似,且也为构造破碎带赋存主要矿体,次级断裂构造赋存次要矿体的矿床[12](图5)。比对两个矿床的特征分析认为,矿液在充填构造破碎带的同时也充填次级断裂构造不是特例,是一种较为常见现象。

图5 小竺矿区地质简图

4 结论

通过分析龙湖萤石矿的地质背景、矿床矿体特征、矿床成因关系及比对小竺萤石矿成矿规律有以下几点认识。

(1)燕山期岩体的活动为该区提供了矿物质源,上部洪山组变质岩形成的角岩化蚀变带为矿物质源提供了很好屏蔽空间,构造破碎带及次级断裂构造为该区提供了导矿通道及赋存空间。

(2)成矿溶液在构造—岩浆作用下充填主断裂构造带的同时也充填附近的次级断裂构造,且这种成矿规律具有普遍性。

(3)断裂构造带控矿的萤石矿床周边及其成矿主构造带的附近易赋存次级断裂构造充填的矿脉。