浙江东阳木杓湾萤石矿地质特征及成因浅析

2023-11-06沈徐睿闫攀攀

沈徐睿,闫攀攀

(中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队,浙江 杭州 310000)

萤石是我国战略性矿产,广泛应用于冶金、化工、陶瓷等传统行业及新能源、新材料等战略性新兴产业。从成矿地质环境来看,环太平洋成矿带的萤石储量最多,约占全球储量一半以上,中国地处其中,萤石产量遥遥领先[1-2]。浙中矿集区西起浙江省江山县,东至宁波市,面积约5.0万km2。区内有萤石矿床53个,以大中型为主,查明萤石矿资源量约3000万t[3-4]。成矿区带划分属滨太平洋成矿域(I-4),华南成矿省(II-16),浙中—武夷山(隆起)钨锡钼金银铅锌铌钽铀叶蜡石萤石成矿带(III-81)[5-8]。木杓湾萤石矿位于浙中萤石矿矿集区核心区。本文研究了木杓湾萤石矿区的地质特征,分析了矿体特征和矿石质量,总结了成矿规律和成因类型,为该区进一步找矿突破提供了重要参考。

1 区域地质特征

本区位于浙东南沿海火山凹陷带与龙泉—宁波隆起带的接触边缘地带,为龙泉—宁波断裂带和丽水—余姚断裂带的接合部。大地构造位置处于华南褶皱系(I2)浙东南褶皱带(II3)丽水—宁波隆起(III7)新昌—定海断隆(IV9)的南西部(图1)。

图1 区域地质简图

区域内中西部为岭下村、佐村、上林口一带的下白垩统永康群朝川组、方岩组红层盆地,两侧为下白垩统磨石山群的高坞组、西山头组等火山碎屑岩。南东侧区域,上第三系嵊县组喷溢相玄武岩也时常可见。

区域内北东向断裂发育,北东向深大断裂纵贯全区,为本区域的主要构造骨架,产状向盆地内侧倾斜,属盆边断裂。岩浆活动频繁,明显反映出燕山晚期—喜马拉雅早期陆缘火山活动和断块活动的特征。该组断裂和次级断层裂隙为成矿提供了极为有利的导矿通道和容矿空间。

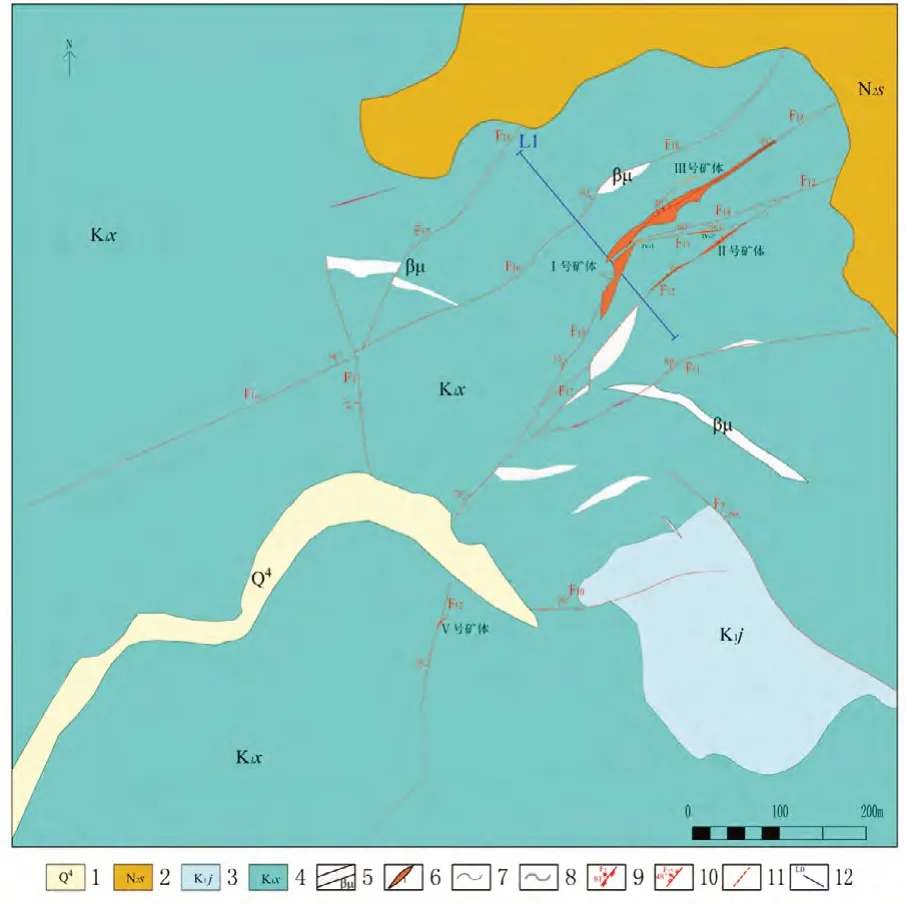

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区出露地层主要为下白垩统西山头组(K1x)火山碎屑岩,占矿区面积85%以上,呈单斜层展布,产状为218°~250°∠30°~45°。岩性组合为一套酸性火山碎屑岩夹沉凝灰岩。少量九里坪组(K1j)流纹斑岩仅见于南东部的地势较高地带,与下伏西山头组(K1x)呈喷发不整合接触。北部出露小面积上第三系嵊县组(N2s)玄武岩,与下伏西山头组(K1x)呈喷发不整合接触。第四系以残坡积层为主,主要分布于地形平缓及低洼地带,由含碎石的粉砂质粘土组成(图2)。

图2 矿区地质简图

2.2 构造

矿区构造以断裂为主,主要发育北东向断裂,规模较大,主要有F11、F12、F15、F16、F17、F18等,长度在200m至1km不等,断裂带宽窄不一,宽处2~5m,最薄处仅数十公分,为张扭性断裂。北西向和次级近东西向断裂规模较小,由F10、F13、F14及次级小断裂组成,断裂性质多变。南北向断裂规模较大,主要为F1,为压扭性断裂,贯穿整个矿区(表1)。断裂面局部光滑,呈舒缓波状,带内岩石破碎,硅质胶结,在地表部分地段见硅化破碎带和辉绿玢岩充填,部分地段见切错辉绿玢岩脉,局部见萤石矿脉。北东向及其近东西向次级断裂与成矿关系密切,是本矿区主要导矿和容矿构造。

表1 矿区主要断裂一览表

2.3 岩浆岩

矿区内未见大的侵入岩体,仅见基性辉绿玢岩脉岩较发育,地表呈北东向、近东西向、北西向等方向展布,主要侵入于下白垩统西山头组岩层之中。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

矿体赋存于下白垩统西山头组(K1x)火山碎屑岩为主的地层中,受断裂构造控制。共圈定出4个矿体,编号为Ⅰ、Ⅴ、VI、VII号,呈北东—南西走向延伸,中—陡倾角(46°~70°)向北西倾斜,以形态较规则、产状比较稳定的脉状连续分布(表2)。

表2 矿区工业矿体地质特征一览表

(1)I号矿体。

位于矿区北部,赋存于F15北东段断裂破碎带中,呈中等倾斜宽窄不一的脉状产出,具膨缩现象,产状300°~340°∠46°~60°(图3)。矿体走向长387.40m,倾向最大延深125.10m,单工程矿体真厚度最厚达3.21m,最薄为0.70m,矿体平均真厚度为1.94m,中部矿体厚度大,沿走向向两端变薄直至尖灭,沿倾向方向,厚度有明显变薄的趋势,厚度变化稳定,变化系数为42.1%,形态变化属中等偏复杂程度。单工程矿体CaF2含量一般在30.37%~91.83%,品位变化系数为37.0%,平均品位为54.33%,属较均匀类型。矿体沿走向、倾向方向品位变化不明显。

图3 木杓湾矿区萤石矿L1勘查线地质剖面简图

(2)Ⅴ号矿体。

位于矿区南部,赋存于F12断裂南西段破碎带中,矿体呈宽窄不一的中—陡倾斜脉状产出,具膨缩现象,产状280°~325°∠51°~70°。矿体走向最长176.50m,倾向最大延深180.90m,单工程真厚度最厚达6.77m,最薄为0.67m,平均真厚度为2.92m,厚度变化较稳定,变化系数为60.2%,形态变化属中等程度。单项工程CaF2含量最高为93.79%,最低为24.18%,品位变化系数为44.3%,矿体平均品位为50.36%,属较均匀类型,矿体沿走向方向品位中部高,往北东和南西方向有变低的趋势,沿倾向方向品位有明显变低的趋势。

(3)VI号矿体。

呈透镜体,产状与V号矿体平行一致。矿体走向控制长92.14m,倾向控制延深60.82m,单工程真厚度最厚1.39m,最薄为0.59m,平均真厚度为1.22m,厚度变化稳定,变化系数为34.8%,形态变化属中等程度。单项工程CaF2含量最高为90.29%,最低为38.07%,矿体平均品位为58.38%,品位变化系数为35.96%,属较均匀类型。

(4)VII号矿体。

呈透镜体,产状与V、VI号矿体平行一致。矿体走向长40.37m,最大倾向延深53.56m,单工程真厚度最厚1.39m,最薄为0.44m,平均真厚度为0.96m,厚度变化稳定,变化系数为47.2%,形态变化属中等程度。单项工程CaF2含量最高为82.70%,最低为73.60%,矿体平均品位为80.88%,品位变化系数为5.17%,属均匀类型。

3.2 矿石特征

(1)矿物成分及结构构造。

矿石的矿物组成较简单,矿石矿物为萤石,脉石矿物主要为石英,次为粘土矿物绢云母和高岭土,偶见黄铁矿、绿泥石、方解石和铁锰质等。矿石结构较为简单,主要以他形、他形—半自形粗粒状结构及因后期构造作用而形成的碎粒状结构为主。矿石构造主要有块状构造、角砾状构造、条带状构造以及细脉状构造、角砾状构造等。

萤石以浅灰白色、浅紫色为主,其次为浅绿—绿色及无色、乳黄色;玻璃光泽,透明—半透明。主要为中粗粒状他形晶集合体,粒度悬殊,结晶大者,可达14mm以上,一般在0.1~6mm,少量呈隐晶质。部分晶洞中见呈八面体及立方体晶形的萤石,偶见葡萄状、晶簇状萤石,八面体晶簇表面常附生立方体小晶簇。萤石矿物的结晶粗大者常分布于脉体中心部位,可见发育的解理,结晶细微者常分布于近脉壁处,并可与石英或绢云母相间组成条带状构造。萤石在矿石中含量20%~80%不等。

石英以乳白色—混浊灰白色为主,玻璃光泽,微透明—不透明,呈细粒他形晶集合体,粒度一般0.01~1mm。结晶孔壁见梳状或晶簇状,发育六方单锥状小晶体。石英含量较高的矿石中,石英多呈胶结物出现于萤石矿石中,也有的呈密集细脉状产出,或以细微粒状与萤石颗粒相间混杂充填堆积。此外还可见隐晶状石英呈不规则团块状或细条带、条纹状产出于矿石中。隐晶状石英为玉髓,细腻致密,玉质感强。

萤石矿石中常包含有细微粒石英、显微鳞片状绢云母,石英及绢云母除呈条带状分布外,还有一部分沿构造裂隙或解理面充填,局部发育多次构造破碎地段,成为构造角砾的胶结物。

(2)矿石类型。

矿石的自然类型可分为块状萤石、条带状萤石、负角砾状萤石、正角砾状萤石、碎粒状萤石等(图4)。

图4 不同萤石类型

块状矿石:在矿区所有矿体均可见,浅灰白色、浅紫色为主,其次为浅绿—绿色及无色、乳黄色。萤石及石英相嵌呈致密块状,萤石呈他形晶,粒径一般0.5~6mm,石英呈他形,粒度一般0.01~1mm。矿石品位一般较高。

条带状矿石:在矿区所有矿体均可见,由数毫米—数厘米不同颜色、粒度的萤石及石英、绢云母集合体相间排列组成。条带间矿物成分及粒度变化明显,构成韵律构造、条带状构造。条带颜色有浅紫、灰白等。其中萤石呈他形—半自形,粒径多为0.1~3mm,石英呈他形,粒径一般小于0.1mm。矿石品位一般较高。

正角砾状矿石:在矿区所有矿体均可见,萤石呈角砾或团块,被后期微粒状石英、萤石等胶结而成,萤石角砾往往具熔蚀现象,部分因角砾流失而呈骨架状、角砾状萤石矿石。

负角砾状矿石:在矿区所有矿体均可见,矿石中围岩角砾呈棱角状,大小一般5~50mm,含量一般在30%~50%,岩性同近矿围岩,硅化蚀变较强。胶结物一般为中细粒萤石及微晶状石英。

碎粒状矿石:一般呈黄褐色,见于矿体地表露头,原生萤石矿经风化作用破碎呈粒状,常见硅质物沿裂隙充填。萤石流失后,表面常具蜂窝状。萤石多呈褐色,少数为紫色。

(3)化学成分。

萤石矿体矿石化学成分有益组分以CaF2为主,CaF2平均值为60.34%,品位变化系数为22%,属较均匀类型。

有害组分以SiO2为主,SiO2含量随CaF2含量增高而降低,两者呈负相关关系,合计总量90%以上。少量为Fe2O3、Al2O3、K2O、CaCO3,P、S等组分含量甚微(表3)。

3.3 围岩

矿体顶、底板围岩特征基本近于一致,主要为下白垩统西山头组火山碎屑岩,岩性主要为蚀变流纹质玻屑凝灰岩,其中Ⅰ号矿体底板围岩部分为硅质岩或辉绿玢岩等脉岩。矿体直接围岩一般为蚀变原岩,CaF2含量一般<10%,顶底板围岩CaF2含量低表明矿体与围岩界线清楚。但部分顶、底板硅质岩、辉绿玢岩及玻屑凝灰岩与萤石矿界线明显,由于上述围岩中含有一些萤石细脉,使CaF2含量>10%。

矿区矿体围岩蚀变以强硅化、高岭土化为主,其次为绢云母化、绿泥石化,少量黄铁矿化、碳酸盐化等蚀变。其中萤石矿化与硅化关系密切。

4 矿床成因

根据对矿区地质特征和矿体成矿特征研究,认为木杓湾矿区萤石矿体主要受岩体、构造控制,二者控制了矿区萤石矿的形成和分布,对萤石矿的形成起了决定性作用[10-18]。

(1)成矿物质来源:区内矿体和围岩有清晰界线,近矿围岩有不同程度的蚀变。因此,成矿热液不可能来自于围岩,且围岩蚀变以低温热液作用为主,说明萤石矿的形成与火山作用有关。围岩中Ca和F元素均高于地壳中平均水平,区域内的里高岗—火星岩一带英安玢岩等次火山岩体形成于燕山晚期,其可为成矿提供充分热源及成矿热液,矿区内分布有较发育的基性辉绿玢岩脉,显示岩浆多期活动的特点,推测岩浆活动不仅是矿液运移的热动力源,也是成矿物质的重要来源。

(2)控矿构造:矿区断裂性质大多数为张扭性,萤石矿体主要赋存于北东向张扭性断裂破碎带中,F15、F12北东向断裂是本矿区主要导矿和容矿构造。断裂破碎带内具强硅化、高岭土化蚀变,其次绿泥石化、绢云母化、黄铁矿化等蚀变。矿化中间部位较强,向两端逐渐减弱。破碎带具多期活动特点,早期储矿断裂具先张后压的特点,为矿液沉淀提供了良好的空间场所。成矿后断裂复活,具张性或张扭性特点,破坏了早期形成的矿体,使早期的萤石角砾被后期的硅质胶结,形成角砾状矿石。矿体形态严格受断裂控制,矿体的宽度随着断裂宽度的变化而变化。断裂收缩地段,矿化减弱,矿体变薄;断裂扭曲、张开地段,矿化增强,矿体变厚,局部膨大。

矿区构造形成次序先后为:北东向—近东西向—北西向—南北向。其中北东向构造形成次序最为复杂,其内部走向追踪、倾向勾连等表现明显,北东向主断裂之间常见次级断裂派生或被次级东西向断裂贯通。

(3)成矿作用:早白垩世,当大气降水沿断裂构造渗流到深部地层,随着地热增温和区域构造活动的热效应而被加热,同时在渗演途中不断溶滤汲取出岩石中的F-、Ca2+等成矿组分,与来自深部的岩浆气液混合成为富氟热水溶液向上运移。而浅部岩石中的大气补给水因温度低而不断向下流动,从而形成一个对流体系。经过深部循环加热上升的富氟(和钙)热水与在浅部相对富钙的“冷”水不断混合,使溶液中F-、Ca2+浓度积增大,当温度、压力降低,pH值升高时, 在这种环流活动的混合区内的有利空间便导致了萤石沉淀,这样就形成了第一阶段的萤石矿体。

第一成矿阶段结束后,随着主干控矿构造带的再次活动,早期形成的萤石矿发生破碎,深部的成矿热液沿构造薄弱地带及近矿围岩裂隙带、破碎带和萤石矿体内部的破裂面或破碎带贯入,并充填、溶蚀、交代或胶结第一阶段形成的萤石矿石和围岩角砾,形成粒状结构、碎斑结构、溶蚀交代结构和角砾状构造的矿石,构成第二阶段的萤石矿。

综上所述,矿体严格受构造控制,呈脉状产于断裂带中,近矿围岩蚀变具明显的中低温热液蚀变特征,本矿床属中低温火山期后热液裂隙充填型萤石矿床。

5 找矿标志

本矿区萤石矿找矿标志较为明显,其中以民采坑、采矿硐和断裂标志最为显著,北东向断裂是导矿和容矿的主要构造。

(1)地层标志:区内矿体主要赋存于西山头组流纹质玻屑凝灰岩、玻屑熔结凝灰岩中。

(2)构造标志:萤石矿化带严格受北东向及其次级断裂控制。

(3)围岩蚀变标志:矿体及其顶底板围岩普遍具硅化及高岭土化、绢云母化等蚀变。

(4)其他标志:矿体风化后,往往形成石英、萤石碎片等残留物,散落在矿体周围,是找矿的主要标志。

6 结论

(1)木杓湾萤石矿呈脉状赋存于系列断裂构造带中,与围岩界线平直清晰,产状与断裂带一致,受断裂构造控制明显,北东向断裂构造为主要的导矿和容矿构造。

(2)木杓湾萤石矿成矿物质来源于燕山晚期次火山岩体,岩浆活动是矿液运移的热动力源。

(3)矿石围岩蚀变以强硅化、高岭土化为主,具有典型的中低温热液蚀变特征,本矿床为中低温火山期后热液裂隙充填型萤石矿床。

(4)矿区Ⅰ号矿体走向上从北东往南西方向有侧伏现象,矿体在此仍有可能延伸;Ⅴ号矿体边界尚未控制,矿体倾向上有可能继续延伸。矿区还有进一步扩大规模的潜力。