ST段抬高型心肌梗死患者并发心肌内出血危险因素及风险预测模型建立

2023-11-06高光仁冯连荣王佳傲张倩玉

高光仁, 冯连荣, 李 毅, 王佳傲, 张倩玉, 张 军

沧州市中心医院1.心血管内科;2.神经内科,河北 沧州 061000;3.北部战区总医院 心血管内科,辽宁 沈阳 110016

近年来,发达国家ST段抬高型心肌梗死(ST-segment elevation myocardial infarction,STEMI)患者病死率显著改善,但我国急性心肌梗死病死率仍呈整体上升趋势[1]。早期再灌注治疗是STEMI的标准治疗方案。但再灌注损伤增加了梗死面积,部分抵消了再灌注获益。心肌内出血(intramyocardial hemorrhage,IMH)是恢复心外膜冠状动脉血流后组织灌注不良的病理表现之一[2]。IMH反映了红细胞的聚集和溢出,是微血管严重受损的表现[3]。因此,早期发现IMH并给予干预尤为重要。但目前,仍缺乏理想的可用于IMH早期预测的生物标志物。本研究旨在探讨STEMI患者并发IMH的独立危险因素,同时联合多项危险因素构建联合预测因子,评价其预测价值。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 回顾性分析自2018年10月至2021年10月沧州市中心医院收治的283例STEMI患者的临床资料。纳入标准:参照相关指南[4]诊断为STEMI;发病至入院时间<15 d;院内行冠状动脉造影;发病3~15 d于我院行心脏磁共振成像(cardiac magnetic resonance,CMR)检查。排除标准:陈旧性心肌梗死病史。依据有无IMH将患者分为有IMH组(n=62)与无IMH组(n=221)。本研究经医院伦理委员会批准。所有研究对象均签署知情同意书。

1.2 研究方法 所有患者经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous transluminal coronary intervention,PCI)前均口服负荷剂量阿司匹林300 mg联合替格瑞洛180 mg(或氯吡格雷300 mg),然后阿司匹林100 mg/d联合氯吡格雷75 mg/d(或替格瑞洛90 mg,2次/d)口服至少1年。通过电子病历系统收集患者的临床资料,包括性别、年龄、入院收缩压、入院舒张压、入院心率、前壁梗死、左室射血分数、既往史、介入情况、实验室指标、住院用药等。CMR检查具体方法参照文献[5],采用CVI42软件分析图像,应用T2-STIR序列评价IMH。

2 结果

2.1 两组患者一般资料比较 有IMH组男性比例、前壁梗死比例、白细胞计数、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶(creatine kinase isoenzyme,CKMB)、直接胆红素、中性粒细胞计数、中性粒细胞与淋巴细胞比例(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)高于无IMH组,既往PCI比例、三支病变比例、左室射血分数低于无IMH组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

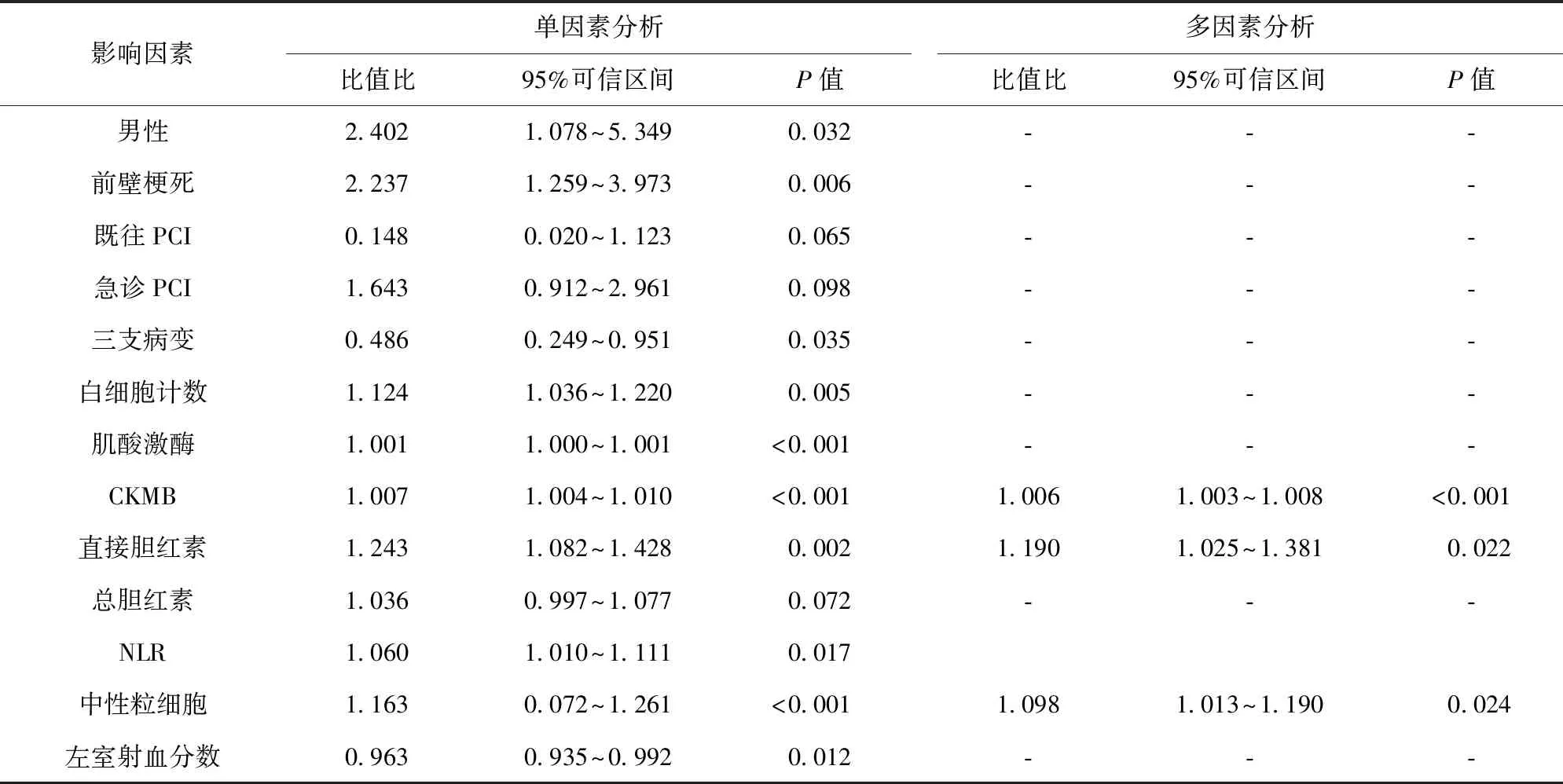

2.2 影响因素分析及联合预测因子构建 单因素分析结果显示,男性、前壁梗死、白细胞计数、肌酸激酶、CKMB、直接胆红素、NLR及中性粒细胞计数升高为STEMI患者并发IMH的危险因素,而三支病变、左室射血分数升高为STEMI患者并发IMH的保护因素(P<0.05)。多因素Logistic回归分析结果显示,CKMB、直接胆红素及中性粒细胞计数为STEMI患者并发IMH的独立危险因素(P<0.05)。见表2。Hosmer-lemeshow拟合优度检验结果χ2=6.720,P=0.567。通过对Logistic回归的模型方程进行转换得到联合预测因子的计算公式,即L联合=CKMB+直接胆红素×34.8+中性粒细胞计数×18.6,其中,L联合表示联合预测因子。

表2 单因素及多因素Logistic回归分析结果

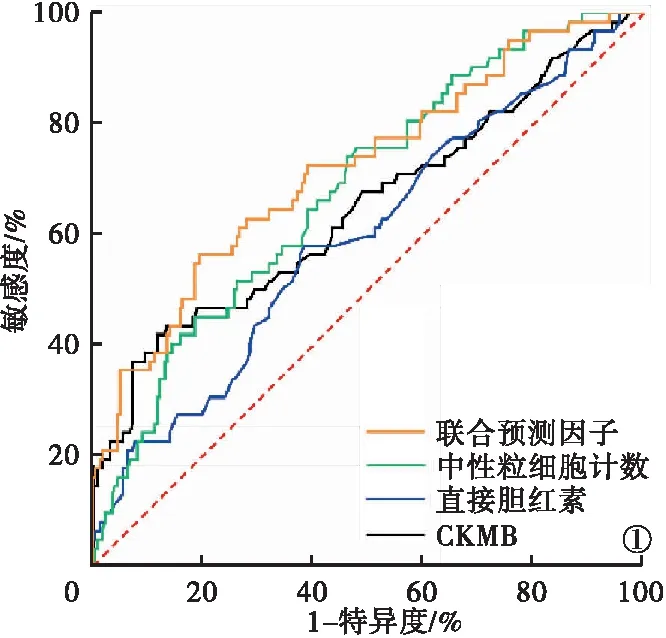

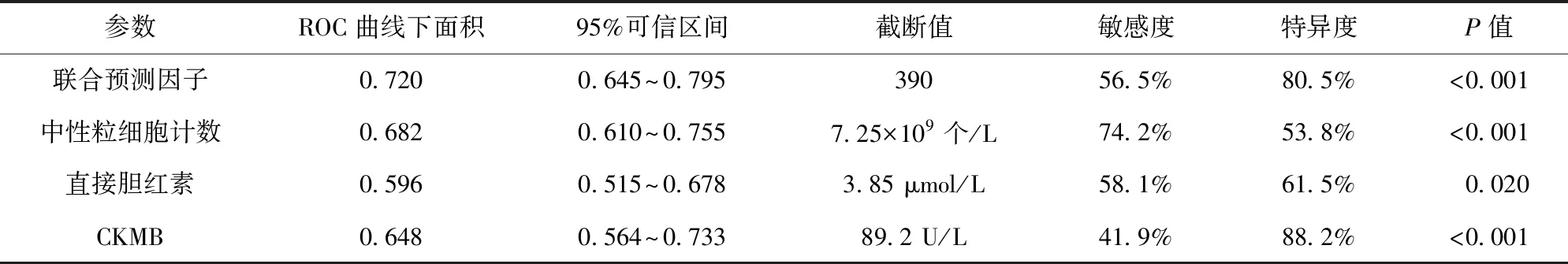

2.3 联合预测因子的ROC曲线分析结果 ROC曲线分析结果显示,中性粒细胞计数、直接胆红素、CKMB、联合预测因子的ROC曲线下面积分别为0.682、0.596、0.648、0.720,差异有统计学意义(P<0.05)。联合预测因子的截断值为390。见表3、图1。

图1 ROC曲线

表3 ROC曲线分析结果

3 讨论

早期再灌注是治疗STEMI患者的关键方法,但再灌注损伤增加了近50%的最终梗死面积[6],部分抵消了再灌注带来的获益。IMH发生于再灌注的梗死心肌[7]。再灌注后,心肌损伤可能发生 “波前现象”,这与缺血节段的“波前现象”镜像呼应[8]。再灌注治疗后,微血管可能依然存在微循环阻塞(microvascular obstruction,MVO),且MVO区域在再灌注后持续扩展达48 h[9]。此外,MVO区域内也会合并微血管结构损伤,导致IMH。IMH在再灌注介导的梗死面积扩展过程中发挥关键作用,是梗死面积的关键因素[6]。虽然,红细胞在携氧转运方面发挥关键作用,但其进入组织间隙后是有害的,再灌注后IMH通过外部挤压和痉挛损伤微血管,使缺氧区域扩大[10]。红细胞溶血产生的血红素对心肌细胞有毒害作用。直接胆红素作为红细胞代谢过程的中间产物,是急性心肌梗死患者远期全因死亡的独立危险因素[11]。本研究发现,有IMH组直接胆红素水平高于无IMH组,推测IMH患者红细胞分解增多可能是直接胆红素水平升高的原因之一,需要进一步研究证实。

有研究报道,前壁心肌梗死与IMH的发生相关[2,12-13]。本研究发现,IMH组前壁梗死比例更高,单因素分析显示,前壁梗死是STEMI患者发生IMH的危险因素,但在纳入包括中性粒细胞计数、直接胆红素、CKMB等因素后,该影响不再显著。有研究报道,再灌注后的冠状动脉内膜和中膜可以观察到中性粒细胞涌入,浸润的中性粒细胞分泌MMP-9,导致血管壁基底膜完整性减弱,中性粒细胞释放的MMP-9可能是发生IMH的潜在机制[14-15]。本研究发现,基线中性粒细胞计数水平增高与STEMI患者发生IMH密切相关,这也证实了炎性因子在IMH发生发展中的重要性。有研究报道,中位缺血时间163 min的STEMI患者入院后行急诊PCI,在入院4 h至1周内,IMH组中性粒细胞显著高于对照组,且在入院4 h中性粒细胞水平达到峰值[16],与本研究结果一致。STEMI患者发生MVO包含多种机制,包括血栓残渣的远端血栓栓塞、白细胞浸润、血管收缩、炎症通路的激活,以及细胞水肿[17]。IMH继发于微血管破坏及缺氧,包括红细胞溢出至血管外组织间隙并聚集。再灌注增加了内皮交界处的渗漏和损伤,导致红细胞在组织血管外间隙溢出[18-19]。Kali等[20]在一项临床前研究中提出假设,梗死区域中血红蛋白降解产物转化为铁结晶,这些铁结晶导致促炎性反应延长。而持续广泛的炎症又导致了左室重构,增加了梗死后远期心血管事件的发生风险[21]。

本研究ROC曲线分析结果显示,联合预测因子预测STEMI并发IMH的截断值为390,即联合预测因子≤390时发生IMH的可能性较小。联合预测因子较单纯中性粒细胞计数、直接胆红素及CKMB具有较高的预测价值。因此,联合预测因子可以作为STEMI患者发生IMH较为合理和可行的风险评估指标之一。本研究存在局限性:为单中心回顾性分析;纳入患者为发病15 d内行CMR检查者,而IMH在该段时间内可能存在动态变化,后续将完善亚组分析;本研究采用T2序列评价IMH,而采用T2*更敏感准确,后续将以T2*序列作为评价手段;缺少外部数据对该模型的验证,后续将采用多中心前瞻性研究进一步验证。

综上所述,中性粒细胞计数、直接胆红素及肌酸激酶同工酶为STEMI患者发生IMH的独立危险因素,联合预测因子对STEMI患者发生IMH具有良好的预测价值。