对比观察交叉支架与Y型支架用于治疗Ⅳ型肝门部胆管癌致梗阻性黄疸

2023-10-31陈尘,高健,郅新,洪楠

陈 尘,高 健,郅 新,洪 楠

(北京大学人民医院放射科,北京 100044)

肝门部胆管癌(hilar cholangiocarcinoma, HCCA)又称克拉茨金瘤(Klatskin tumor),指发生于胆囊管开口以上的黏膜上皮癌,可侵犯肝总管、左右肝管及肝内胆管二级分支而致高位胆道梗阻及梗阻性黄疸[1-2],占胆管癌的46%~97%;其发病隐匿,仅20%~30%确诊后可经手术切除[2-4]。临床对于无法手术切除的HCCA常通过胆管引流或植入内支架来解除胆道梗阻、保护肝脏功能,为进一步放射、化学治疗创造条件[3-6];植入胆道支架后患者无需长期携带引流管,可明显提高其生活质量,现已广泛用于临床[1,5,7-10]。对于Bismuth-Corlette Ⅰ~Ⅲ型HCCA,植入1~2枚支架即可实现全部胆管引流[11-12];Ⅳ型HCCA累及肝内胆管二级分支,需行多支胆管引流,而传统Y型植入支架仅能引流2支主要肝内胆管[5,7-8,13-15],无法充分引流全部胆管。理论上,相比植入Y型支架,交叉式植入支架可在不增加穿刺通道和支架数目的前提下引流更多支胆管[16]。本研究对比观察交叉式植入支架与传统Y型植入支架用于治疗Ⅳ型HCCA所致梗阻性黄疸的效果。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2017年5月—2023年5月53例于北京大学人民医院接受胆道支架植入术的Ⅳ型HCCA并发梗阻性黄疸患者,男31例、女22例,年龄43~90岁、平均(67.9±11.0)岁;其中22例接受交叉式植入支架(交叉组),男15例、女7例,年龄45~90岁,平均(67.1±12.0)岁;Y型组31例接受Y型植入支架,男16例、女15例,年龄43~85岁、平均(68.5±10.3)岁。纳入标准:①根据《HCCA规范化诊治专家共识(2015)》[3]诊断并治疗HCCA;②肿瘤侵犯肝内胆管二级分支,符合Bismuth-Corlette分型Ⅳ型;③符合植入胆道支架适应证。排除标准:①曾接受经皮肝穿刺胆道引流;②临床资料不全;③肝硬化病史,不能排除肝细胞性黄疸。

1.2 仪器与方法 以Philips D20数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)机为引导设备。嘱患者仰卧,皮下注射10 mg吗啡镇痛;根据术前影像学所见选择穿刺点,以1%利多卡因5 ml行局部麻醉。

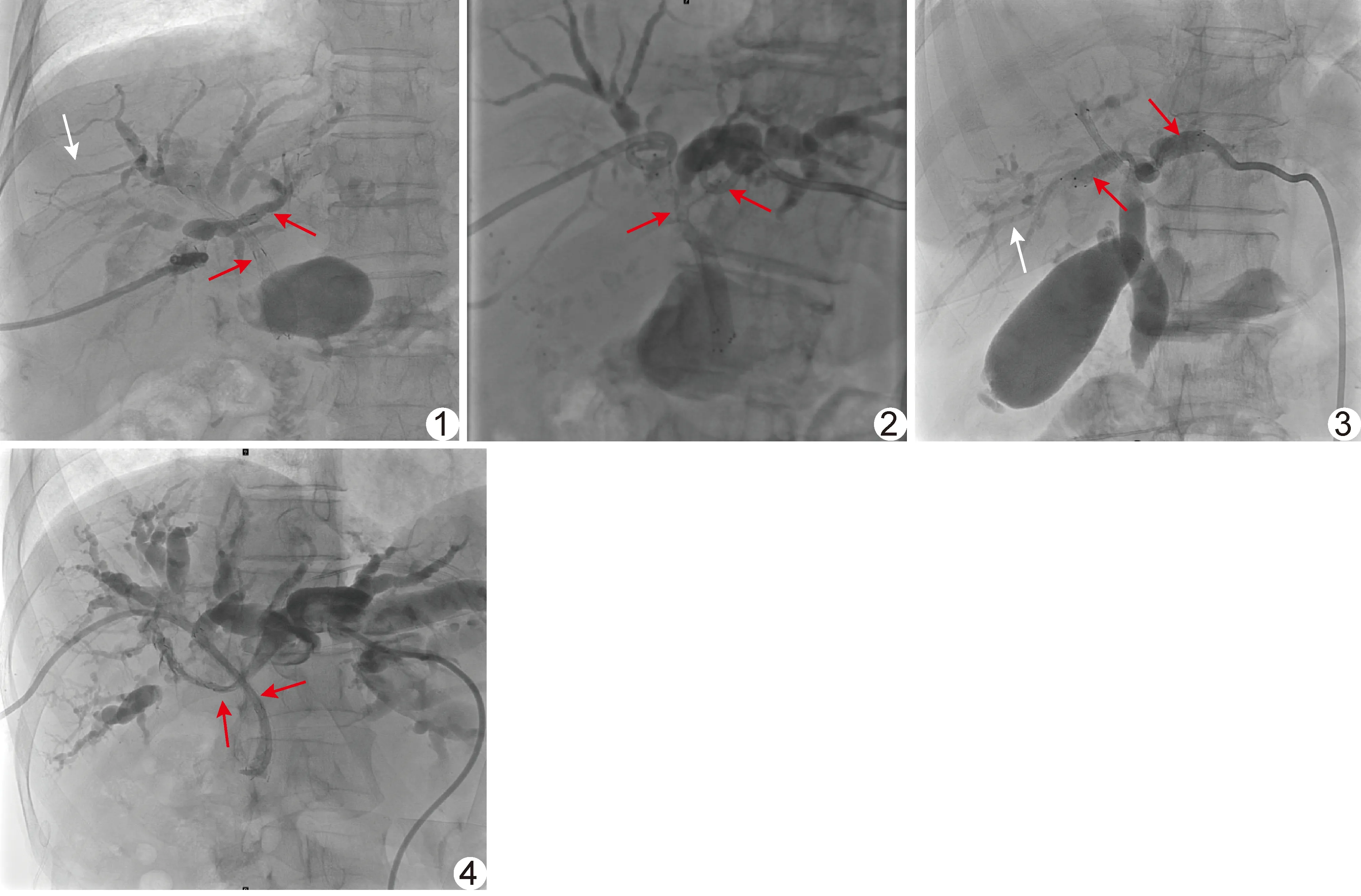

交叉组:于透视引导下以22G穿刺针(Cook)穿刺肝右叶或左叶肝内胆管,行胆管造影,观察肝门部病变范围和胆道解剖;一般取右叶肝内胆管右后支入路,在0.035in超滑导丝(Terumo)配合下,以5F造影导管(麦瑞通KA2/Cook KMP)通过狭窄/闭塞的肝门部胆管进入左侧肝内胆管;之后穿刺右前支胆管分支,通过肝门部将另一5F造影导管引入十二指肠,使2条导管在肝门部汇管区形成“十字”交叉;交换0.035in加硬导丝(Terumo),引入直径8 mm 球囊导管(Cook)扩张肝门部狭窄段;根据病变范围选择并植入长度适宜的8 mm自膨式胆管支架(Cook或Bonastent)(图1);造影确认支架通畅后,在支架近端胆道内或支架内留置8.5F外引流管(Cook),可保留1条引流管而以明胶海绵条封堵另一穿刺通道,记录治疗用时;2周后复查造影确认支架通畅后拔除外引流管。

图1 交叉支架组患者,女,57岁,Ⅳ型HCCA致梗阻性黄疸 分别于DSA引导下穿刺右后叶及右前叶肝内胆管,采用“十字”型交叉方式植入胆道支架(红箭);以明胶海绵条封堵右前叶穿刺通道(白箭) 图2 Y型支架组患者,女,82岁,Ⅳ型HCCA致梗阻性黄疸 分别于DSA引导下穿刺左、右叶肝内胆管,以Y型方式植入胆道支架(箭) 图3 交叉支架组患者,女,64岁,Ⅳ型HCCA致梗阻性黄疸 分别于DSA引导下穿刺右后叶及左叶肝内胆管,采用“)(”型交叉方式植入胆道支架(红箭),以明胶海绵条封堵右后叶穿刺通道(白箭) 图4 交叉支架组患者,男,61岁,Ⅳ型HCCA致梗阻性黄疸 分别于DSA引导下穿刺右前叶及左叶肝内胆管,采用“十字”型交叉方式植入胆道支架(箭)

Y型组:以22G穿刺针(Cook)分别经右侧腋中线肋间隙穿刺右叶肝内胆管及经剑突下穿刺左叶肝内胆管,以0.014in导引导丝(Cook)置入5F鞘管(Cook),以0.035in超滑导丝(Terumo)及5F造影导管(麦瑞通KA2/Cook KMP)通过胆道狭窄段进入胆总管,分别引入支架释放系统(Cook或Bonastent),于病变段胆道内各释放适宜长度的直径8 mm自膨式胆道支架1枚;之后根据支架膨胀情况以直径8 mm球囊导管(Cook)行后扩张。分别经双侧穿刺通道于支架上方胆道内或支架内留置8.5F外引流管(Cook),连接引流袋,以外包扎固定(图2)。记录治疗用时。2周后复查造影确认支架通畅后拔除外引流管。

1.3 观察指标 分别于植入支架前或经皮肝穿刺胆道引流术前(接受二期支架植入者)以及植入支架后(30±7)天检测血清总胆红素(total bilirubin, TBIL)、直接胆红素(direct bilirubin, DBIL)及谷丙转氨酶(glutamic-pyruvic transaminase, GPT),计算各指标(术前-术后)差值及术后较术前下降率:下降率=(术前测值-术后测值)/术前测值×100%。记录治疗后1个月内并发症,包括胆瘘、胆道出血及腹腔出血等。

1.4 统计学分析 采用SPSS 27.0统计分析软件。以χ2检验比较组间患者性别差异。以±s表示计量资料,行独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

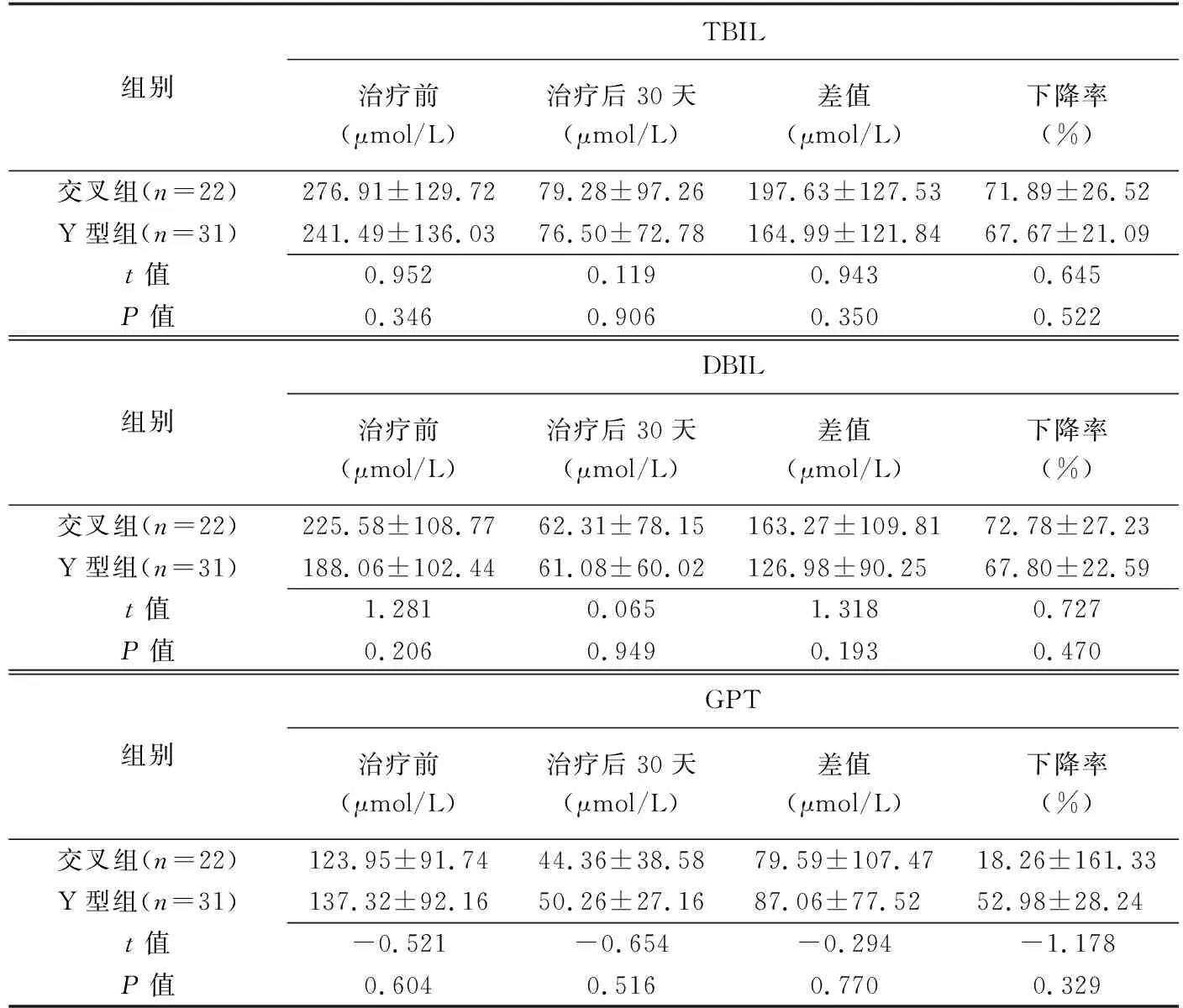

组间患者性别(χ2=1.455,P=0.228)及年龄(t=0.437,P=0.664),以及术前TBIL、DBIL及GPT水平均无统计学差异(P均>0.05),见表1。

表1 53例Ⅳ型HCCA并发梗阻性黄疸患者接受胆道支架植入术前、后实验室指标比较

2组均顺利植入胆道支架。交叉组7例(7/22,31.82%)仅经右侧肝内胆管、15例(15/22,68.18%)经左和右侧肝内胆管联合入路。交叉组治疗用时长于Y型组[(77.82±10.35)minvs. (66.23±15.19)min,t=3.101,P=0.003]。

2组术后均未出现并发症,黄疸均明显缓解;术后2周均顺利拔除引流管。组间治疗后30天TBIL、DBIL及GPT水平、各指标(术前-术后)差值及下降率差异均无统计学意义(P均>0.05),见表1。

3 讨论

魏建等[17]报道,双侧内外引流或单侧内外引流用于Ⅳ型HCCA减轻黄疸效果并无显著差异。本研究组间治疗前、后TBIL、DBIL及GPT水平及治疗前后差值均无显著差异,提示所用2种方式引流胆汁、减轻黄疸及防止肝功能进一步恶化的效果相当,可能与肝脏代偿能力极强有关:即使仅引流部分胆道,在部分患者也能对肝脏功能起到代偿作用。

交叉式植入支架操作较为复杂,需以导管导丝通过肝门部狭窄胆道而进入对侧肝内胆管,以球囊预扩张狭窄段胆道。操作时若因角度问题无法从右后支进入左侧胆管,可将造影导管引入胆总管,之后经剑突下穿刺左叶肝内胆管,再利用超滑导丝将另一造影导管经肝门部汇管区引入胆管右前支,使2条导管在汇管区形成“)(”型交叉,以加硬导丝引导球囊扩张肝门部狭窄段并植入支架(图3);或先穿刺左叶肝内胆管,之后逆向操作(图4)。合并严重胆管炎,或肝内胆管过于纡曲、扩张,不利于判断肝内胆管的位置关系,或肝门部梗阻严重致导丝不能通过时,可先放置8.5F胆管外引流管,引流3~5天后再行二期胆道支架植入术。

Y型植入支架只需使导丝、导管通过狭窄胆道进入胆总管,相比交叉植入支架而言较为简单,治疗用时较短;但Y型植入支架需穿刺左侧肝内胆管方可引流左侧胆道,而交叉植入支架的优势在于对部分患者可经右后叶胆道入路进入左叶肝内胆管,再经右前叶胆道入路进入胆总管,由此避免经左侧穿刺入路而使术者双手直接暴露于透视野下。肝右叶体积较大、右前叶及右后叶胆管均较粗大时,推荐尝试交叉植入支架;另外,部分患者剑突位置较低、导致左侧穿刺无合适入路,使传统Y型术式无法引流左侧胆道,此时也可交叉植入支架,以获得满意引流效果。

支架内再狭窄或闭塞为植入胆道支架后可能出现的重要问题,可能原因包括肿瘤长入支架、支架两端肿瘤生长、胆道脱落上皮碎屑和胆泥淤积致支架堵塞等。交叉式植入2枚支架后,2枚支架通过其壁上的网眼相互交通,其中1枚支架并不直接与胆总管相通;理论上,随植入时间延长,支架壁网眼可能被胆道脱落上皮碎屑和胆泥堵塞而增加支架再狭窄风险。Ⅳ型HCCA预后极差,患者预计生存期较短,中位数生存时间为126天[18],在此期间交叉式植入支架的再狭窄率是否高于传统的Y型植入支架值得进一步观察。

综上,交叉式植入支架及Y型植入支架均可有效缓解Ⅳ型HCCA所致梗阻性黄疸,减轻黄疸、改善肝功能效果无明显差异;交叉式植入支架可减少左侧穿刺,缩短术者双手暴露时间,适用于部分左侧穿刺失败患者。但本研究为单中心回顾性分析,样本量小、随访时间有限,有待开展多中心、大样本研究继续深入探讨。