青少年心理健康监测体系建设探索*

2023-10-31张淑杰

李 妮 张淑杰

一、心理健康监测体系的建设背景

近年来,学生的心理健康问题备受关注。2023 年5 月,合肥市对小学、初中、高中三个学段,共8 所学校的6240 名学生进行心理健康状况调查,发现抑郁整体检出率为45.2%,其中,可疑抑郁症状、肯定有抑郁症状的检出率分别为10.6%、34.6%;焦虑整体检出率50.2%,其中轻度焦虑症状、中度焦虑症状、重度焦虑症状的检出率分别为31.3%、11.4%、7.5%。

为了解学生的心理发展动态和趋势,针对性地开展心理健康教育工作,合肥市青少年心理健康监测体系应运而生。心理健康监测体系指选用规范的量表,定期监测和评估学生心理健康状况,及时发现和识别各种潜在或现实危机因素,为学生提供必要的支持和干预措施的工作机制。该体系有助于敏锐捕捉和动态监测青少年不同阶段的心理健康特点和问题,指导学校和教师及时提供帮助,推动心理健康服务体系的建设。

二、心理健康监测体系的思路构建

教育部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025 年)》指出,要进一步健全“四位一体”的学生心理健康教育工作体系,即健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置。其中,加强心理健康监测中强调“要构建完整的学生心理健康状况监测体系”。基于此,为实现心理健康动态管理,守护学生生命安全的红线,合肥市心理健康监测体系的构建围绕监测心理状态、鉴别心理问题和干预心理危机的思路展开。

(一)以监测为基础,建立及早发现的机制

监测内容包括心理健康状况和心理健康影响因素两个方面。一方面,班主任、心理健康教师、生活教师等可通过课堂、日常观察、学生反馈等途径了解学生的情绪行为表现,及时发现需要心理帮助的学生。另一方面,合肥市部分市属学校、区属学校陆续采购社会心理测评服务,有序开展心理测评。心理测评服务主要聚焦健康心理状况,采用心理诊断测验(MHT)、症状自评量表(SCL-90)及抑郁自评量表(SDS),多维度评估学生的心理状态和潜在风险。对于数据异常的学生,学校辅以心理访谈,了解其成长经历、家庭环境等,对学生的心理健康水平进行分析。除此之外,心理健康监测体系还将青少年的心理健康积极指标(如适应能力、心理韧性)及心理健康影响因素(如家庭功能、生活负性事件)纳入调查内容[1],关注青少年情绪、人际、自我和社会等方面的表现,全面立体地了解青少年的心理健康水平。

(二)以鉴别评估为抓手,及时应对心理状况的出现

根据分层测评结果,学校将需要关注的青少年按照一般心理问题、严重心理问题、确诊心理疾病、心理危机进行时及危机发生后进行四级分类,对其中存在严重心理问题、心理疾病或处于心理危机中的青少年开展及时辅导、精准干预、实时跟进。

(三)以守护安全为目的,及时干预心理危机事件

危机不可预知,但可预防。加强和规范心理健康监测,建立立体的青少年心理健康监测体系对危机事件可以起到预警作用。首先,教育部门积极与医疗部门一起建立危机学生转介就医的绿色通道,督促学校对家长进行心理健康及心理危机干预知识的宣传;根据四级分类的学生情况,对家长进行行动清单的分级支持。其次,教育部门与警政部门协作,一旦危机事件发生,警政部门快速保障青少年生命安全。另外,在危机发生后,警政部门需协助相关部门做好事故调查和善后工作(见图1)。

三、青少年心理健康监测体系建设

(一)建立心理健康问题的分层测评机制

心理监测工作分为日常观察和分层测评两部分。日常观察主要收集班主任、学科教师等对青少年学业情绪、人际关系、行为表现等方面的信息反馈。如合肥市第四十六中学编制了“高度关怀学生问卷”,分别于开学前两周、考试前后等关键时期,请班主任反馈班级学生的近期表现,并提出心理辅导建议。分层测评指依托市区教育部门统一派发的心理测评系统,有序开展心理普查、预警学生心理健康因素调查、问题学生心理访谈。

一是心理普查。市教育部门审核社会心理监测机构的专业性,依托校外未成年人心理健康辅导中心,成立市、区、校层面的心理健康监测站点,监督和协助社会心理测评服务,定期组织各学校开展以学生的问题症状、适应发展为指标的心理普查,形成学校心理普查报告及全区心理健康普查团体报告。

二是心理健康影响因素调查。学校对测评结果进行数据分析,开展面向二、三、四级青少年的心理韧性、睡眠状况、家庭关怀指数、自杀倾向等指标的心理调查,以核对测评的有效性,深入分析预警学生心理状态的影响因素。

三是一对一访谈。在了解学生心理健康状况的基础上,心理健康教师对可能存在心理危机的学生进行访谈,着重评估自杀风险程度。

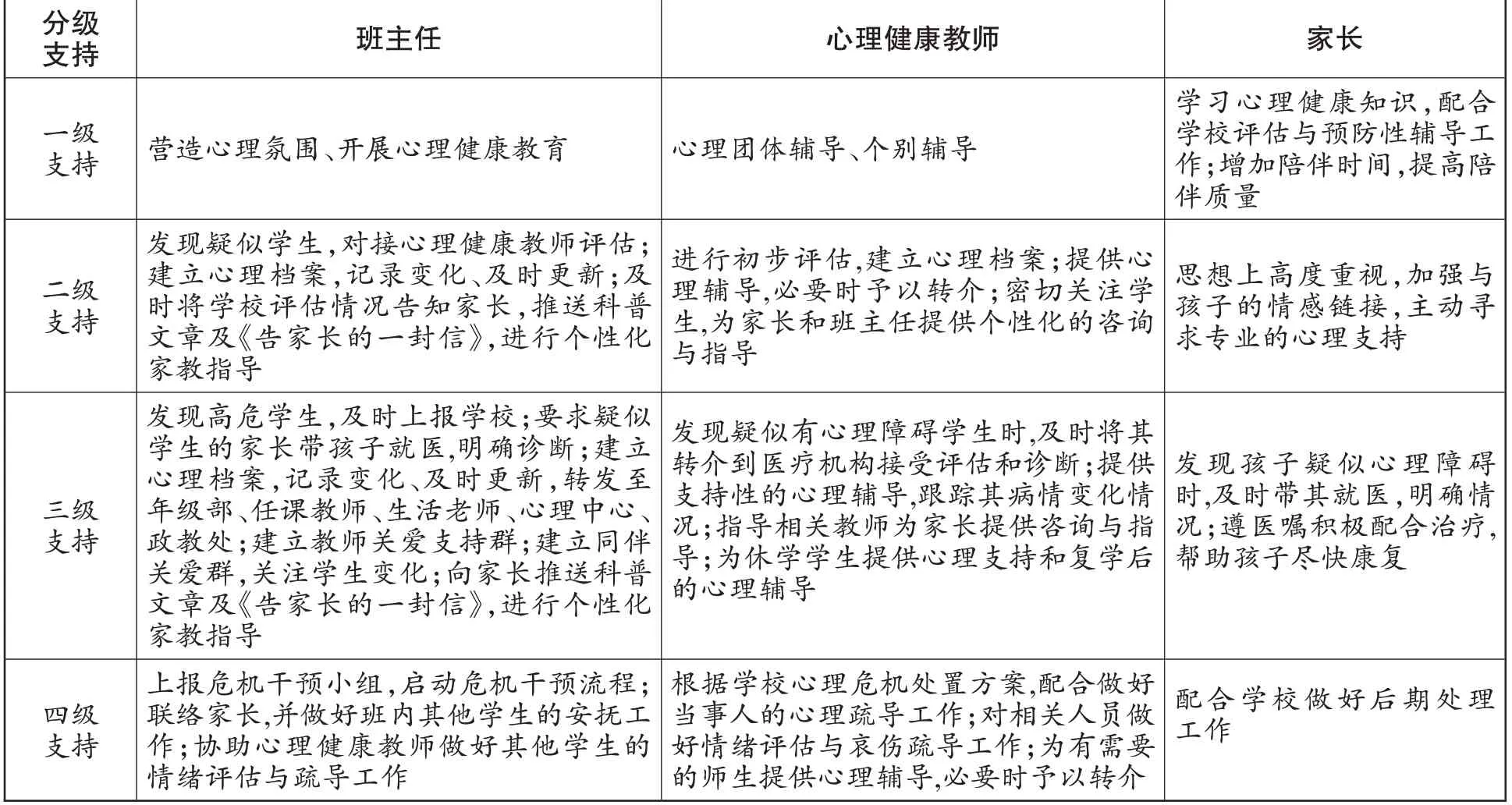

(二)制定心理健康问题的分级支持制度

面向不同心理状况的学生,市教育部门建立四级支持制度,形成“一区一汇总,一校一报告,一生一案”月度动态汇报机制。学校制定心理监测支持工作清单,厘清班主任、心理健康教师、学科教师在监测中的责任,明确工作边界和职责,提升监测的实效性。

第一,一级支持,面向一般心理问题学生。学校落实学生“减负”行动、“五项管理”规定等,开齐开足心理健康教育课,在容易引起学生心理波动的时间点(如开学前后、放假前后、考试前后、重大事件发生前后)普及心理健康教育知识、开展户外心理团体拓展活动。一级支持的重点是“五育并举”促成长和发展性心理辅导。

第二,二级支持,面向严重心理问题的学生。这些学生可能因人际关系失调、学习困难、适应困难等出现轻微心理或行为问题,或者由于身边的同学出现心理危机状况而受到影响,产生恐慌、担心、焦虑等消极情绪。二级支持的重点是初步评估、心理跟踪辅导及必要时予以转介。

第三,三级支持,面向确诊心理疾病的学生。三级支持面向患有严重心理障碍(抑郁症、强迫症、焦虑症等)或精神分裂症并已确诊的学生。三级支持的重点是及时就医、明确诊断、遵从医嘱。

第四,四级支持,面向危机发生时或危机发生后的学生。当学生出现自杀意念或行为时,学校及时启动危机干预工作,并在事后为学生提供支持性的心理辅导,建立“一生一案”,每周一访谈,每月一汇报,动态守护安全。四级支持的重点是实时跟进、及时干预、守护生命安全。

(三)践行心理健康分类行动策略

1.行政层面

政策引导是全面推动心理健康监测体系建设的根本保障。一是市区教育部门积极拓宽医疗求助通道,协同警政部门救助力量,整合青少年的求助资源;购买心理服务测评系统,保障学校心理测评的有序开展;举办中小学校长培训,普及心理健康教育知识,明确校长在心理监测和危机预警中的职责,正确看待各类心理问题的出现,提升校长为班主任、心理健康教师提供行政层面支持的意识。二是建立健全测评数据安全保护机制,组织校长召开心理测评反馈会;组织学校常态化开展心理危机事件应急演练,提升风险评估及危机干预的应急能力。

2.学校层面

因校制宜是落实心理健康监测体系的决定性因素。首先,学校要构建校级心理健康监测体系,协调心理健康教师、班主任、信息技术教师等规范测评行为,形成监测合力。其次,学校制定班主任、心理健康教师、家长的分级支持行动清单(见文末表1),帮助班主任、心理健康教师、家长熟悉和有序执行行动清单;明确班主任和心理健康教师不是学校心理危机事件的第一责任人,降低他们的焦虑和恐慌情绪,并给予一定的物质支持。最后,学校帮助家长消除顾虑、进行个性化家庭指导,并为有经济困扰的学生提供就医补贴。

表1 分级支持行动清单

3.教师层面

教师实践是心理健康监测体系完善的重要参照标准。坚持预防为主,识别心理问题是每个教师应具备的能力。尤其是班主任,他们不仅是青少年心理危机干预的重要参与者,也是心理危机发生前后的重要监测者和鉴别者[2]。因此,班主任、心理健康教师要加强自身的心理健康建设,积极参与培训学习,提升识别心理问题的能力。最重要的是,所有相关教师需要熟悉行动清单,遇到心理危机事件时能分清学校、班主任、心理健康教师、家长、警察和医生的职责及行动要点。

4.家长层面

家长长期配合是心理健康监测体系探索的心理储备力量。一方面,家长需要参加系列性的家庭教育微课、家长讲座等形式多样的活动,不断提升家庭教育能力。另一方面,在孩子发生自伤行为、存在自杀意念或确诊心理疾病时,家长需要积极面对孩子的问题,配合学校工作,消除对心理问题的偏见,调整焦虑状态,给予孩子支持。如合肥市第八中学推出“家庭阅读清单”,指定家长阅读心理健康教育书目,帮助他们认识到家庭教育的误区,效果显著。基于此,家长在出现不配合的情况时会被要求参加指定的专题培训课程,以此提升家庭教育能力。