“我要离婚”:《摇摇晃晃的人间》中底层女性的意识书写和身体反抗

2023-10-31汪佳雨

□ 汪佳雨

纪录片《摇摇晃晃的人间》以诗人余秀华为主角,主要呈述了她的生平经历和成名前后的生活变化,影片以“余秀华想和丈夫结束二十多年的无爱婚姻”作为故事主线展开叙述,刻画了一名遭遇着心理和生理双重伤痛仍然追求自由和爱的中国乡村女性。当社会大众评议余秀华时,“女诗人”“残障诗人”“农村诗人”都是最常被提到的头衔,性别、阶层和残障三种因素避无可避地成为标签贴在了余秀华身上,但无论是大众还是她本人,首要认同的都是性别身份,她也曾在访谈中表示,她的身份顺序是女人、农民、诗人,这一点是永远不会改变的。[1]

从性别权力和我国转型期的社会阶级来看,在我国农村女性比农村男性处于更弱势的地位,[2]因为农村女性的身份和地位处于来自家庭和社会两个层面的规约和夹击当中,她们不仅被排除在多数社会公共角色之外,而且被要求在家庭里“从父、从夫、从子”。按照英国社会学家戈徳索普的多重阶级分类方式,农村女性被归入社会底层,在这个意义上底层女性的身份始终处在社会的边缘。余秀华的身份正是如此,无论是在大的社会环境还是小小的横店村,她都处于一种被规约、被束缚的位置,所以余秀华在离婚的道路上所面临的不仅仅是性别的困境,还有来自身体和阶级的重重阻碍,“摇晃”的身体、“摇晃”的婚姻和“摇晃”的生活共同组成了这个乡村女人的真实人生。媒介对底层女性形象的展现一定程度上代表着我们的社会发展程度,能够清晰地反映出叙事者的世界观与显意识,甚至折射出观众的潜意识和态度,是人们理解和观察中国当代电影的一种特殊视角。因此,本文想要通过研究纪录片《摇摇晃晃的人间》,思考影片中导演是如何借助影像呈现和叙事安排来讲述一个女人想要离婚的故事,在看似普通的故事之下书写余秀华的身体反抗和自我主体意识的萌发。

角色模式之下:离婚的困境

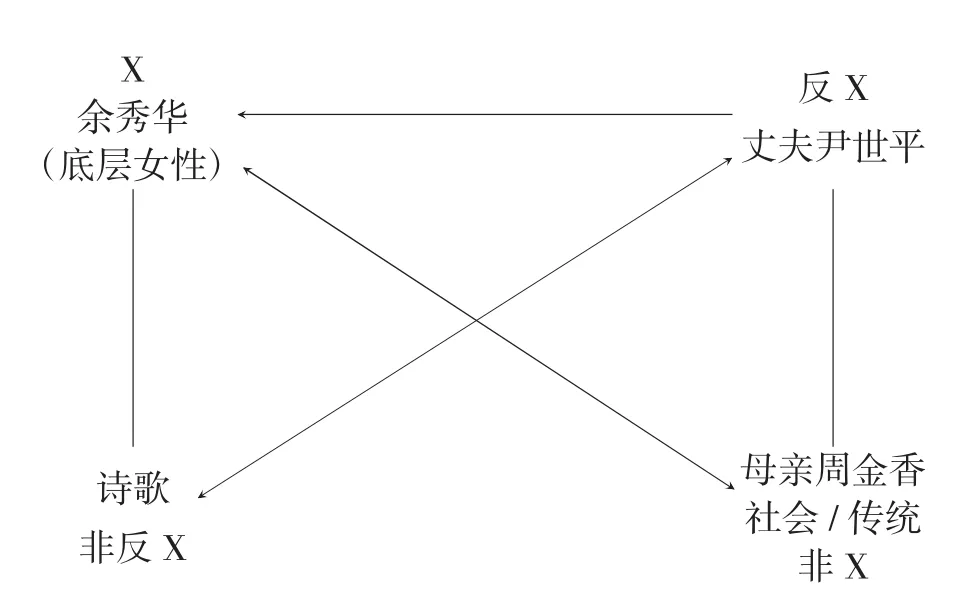

影片在一开始就铺垫下这对夫妻之间的矛盾,余秀华和丈夫尹世平是经人介绍认识的,互相毫不了解,余秀华甚至不知道当时对方的年龄,只有母亲说“我这个女婿是身体蛮好的人,他瞧得起我女儿我就同意”。通过格雷马斯提出“角色模式”理论理解影片中的故事,可以得出一个清晰的矩阵,而结构语义学家格雷马斯将列维·斯特劳斯的二元对立模式扩充发展为四元,即把故事中出现的人物都归结为四种角色类型:主角(X)、对手(反X)、帮助者(非反X)、反对者(非X),四种角色构成六种相对关系,文本背后蕴藏的深层意义通过相对关系来表现。同时,符号方阵中的关系并非简单的二元对立,多个因素在互相抗争和否定之间推动故事情节的发展和表意的生成。在《摇摇晃晃的人间》的具体叙事当中,余秀华、尹世平、母亲周金香分别代表了故事中不同的角色和立场,也映射着底层女性在婚姻中面临的多重困境。余秀华所代表的底层农村女性是影片主角,拒绝离婚的丈夫尹世平是对立面,安排婚姻、不同意离婚的母亲周金香和社会传统是反对者。

母亲周金香在一次吃饭时说:“我一直都是反对(离婚),我不支持。我为了一个完整的家……我是活给别人看的。”正如弗吉尼亚·伍尔夫说的:“在妇女身上,总是多多少少有母亲的影子,她哺育儿女,她站起来反对分离。”[3]女性生活在各种因素的约束之下,丈夫、男友或父母会用古老或“约定俗成”的观念来影响女性的选择,甚至社会道德本身也在左右着女性。母亲周金香就是典型的传统社会女性,她认为残疾的女儿能嫁个好人并维持家庭的和睦是最重要的,她受传统男权社会的规约,一面向女儿妥协,承担着母亲的角色,一面又作为父权制的“卫道士”,维护男性的社会权威和所谓“家”的完整团圆。[4]在中国社会中,母亲的身份总是与奉献、无私等美好品质联系在一起,对应的就是伟大的“地母”形象。故事中,关于离婚的决定除了丈夫本人和作为完整家庭维护者母亲的反对,街坊邻里、网络社会的刻板意见也是反对者的一部分,它们同样构成了故事中的重要一环。比如丈夫尹世平的同乡说“你们结婚的时候她是个什么人,但是一出名就不要丈夫了”,甚至连法院的工作人员都说“离什么婚啊,起诉是要钱的,还不如把那钱拿去买衣服”。导演通过这两个情节表达了一种讽刺意味,离婚本应当是不关乎性别和阶级的,但在社会大众的舆论中刻板地认为一个残疾女人要离婚是如此的不可思议和荒唐,可以说无论是在家庭还是社会当中,余秀华都处于一个无人支持、孤立无援的状态。

《摇摇晃晃的人间》的四角角色模式

上面这个框架清晰地折射出了当下社会底层女性作为家庭的边缘者和社会的异己者所面临的双重规训,余秀华则是千万底层女性中普遍又特殊的存在。说其普遍,是因为虽然“离婚自由”的概念早在“五四”之初就已经被宣扬,但在我国很多落后的农村地区,离婚仍被看作家丑,意味着家庭破碎、女性被弃这一不“体面”的现实,违背中国人对“家”的概念想象。李银河在对河北省后村农村性别权力的调查中提到,66.54%的女性(20-59岁)在面对夫妻感情难以维持的情况时仍然会选择“凑活过”,仅6.87%的女性会选择离婚。[5]说其特殊,是由于在家庭男女性别关系不平衡的广大农村,女性主动提出离婚所带来的反向不平衡感是稀缺的,尤其是经济独立的女性将丈夫推至婚姻中的弱势地位,这种不平衡感会让家庭其他成员、社会成员本能地抗拒,或者用道德观念约束。诗歌作为余秀华“摇摇晃晃行走在人间时的一根拐杖”,是四角角色模式之下唯一的帮助者,打破了来自丈夫、父母和社会三足鼎立式的反对困境。诗歌帮助她在困境之中找到精神依托并实现物质独立,勇敢地冲破旧的婚姻家庭观念,是纪录片叙事的落点和主题。

声画对位构成的隐喻

纪录片拍摄的内容是客观真实的,但拍摄角度、素材挑选和后期剪辑是一种二次创作,蕴含着导演的价值观和摄影师的个人风格,为了在限定的影像和时段内叙述情节、表现意图,不少纪录片会使用隐喻的表达方式。“隐喻”一般是由看似无关的事物经由意象的影射而产生比喻,纪录片剪辑常常将两个不同意义的镜头前后相接组成蒙太奇从而产生新的意义。[6]

纪录片开篇,两个横移远景镜头展现了湖北横店村的土屋和田地,大远景切到遍布麦子的金色田野里,余秀华在踉踉跄跄向前行走,背景声音是她磕绊地念着诗“首先是我家门口的麦子黄了/然后是横店/然后是汉江平原”,“深夜/看着父亲背着月亮吸烟/那个生长过万顷麦子的脊背/越来越窄了”,画面和声音相辅相成,慢慢向观众展现了余秀华的家乡、家庭、生存环境以及身体状况,逐渐形成了一个立体生动的主角形象:一个生长在湖北农村、身有残疾、依赖诗歌生存的女诗人。长焦镜头缩短画面和观众的距离,在影片中多次出现的诗歌内容都是以“空镜头+诗人独白”的方式呈现,为辽阔的自然场景增添了诗意,更重要的是让风景、诗句和人物之间形成关联,传递人物的情绪,将主人公表面的“失语”与内心世界的“波动”通过画外音的叙述含蓄地传达出来。[7]

这种隐喻在纪录片中多次出现,由于纪录片拍摄的不可控和随机性,导演在很多画面的拍摄方式上选择了这种呈现方式,保留画面和本身的环境声,在背景音加上在其他时刻的采访声音和自发讲述。听觉印象和视觉印象往往被同等重要地紧密结合在一起,这种“对立”反而带来了表意的独特效果。声画对位是镜头画面和声音的对立,[8]苏联导演爱森斯坦指出声画对位是一个全新的蒙太奇方式,声音与图像画面连接、对抗、呼应,成为电影叙述的新方式。电影理论家贝拉巴拉赫指出非同步的声音可以独立于影像存在,同时对影像起着辅助叙述的功能,引发观众的思考与想象。[9]

纪录片向后进行,余秀华坐在院子外的板凳上看书写诗,她用食指缓慢又坚定地敲击着键盘,面前的木桌上放着几本书和电脑,沙沙响的树叶投影在电脑屏幕上;后一个镜头是尹世平在屋内用柴火生火,明明灭灭的火光映在脸上,画外音:“我老公看见我写诗觉得烦,我看见他坐在那里也觉得烦,互相看着都很不顺眼。”“诗对我来说就是理解到活着很重要,因为它一直支撑着我往下走,如果没有诗歌人生真的很空洞,当我写诗的时候,我觉得诗歌让我安静下来,安静下来。”这短短一分多钟的画面和声音将两人婚姻中的矛盾更加浅显地展现了出来。在余秀华的人生中,诗歌于她是额外的救赎和解脱,但丈夫不能理解,丈夫日复一日面对的是柴火堆上的晚饭,是今年打了几份工挣了多少钱。这里的声音和影像未必是在同一天拍摄,甚至也许没有直接关联,但导演的再选择和再安排是另一种真实,这种结构方式使叙事更加饱满、结构更完整、现场感更强,从而使观众身临其境。[10]纪录片的声音和影像通过重新对位形成了新的意义和隐喻,暗示着两个人之间存在着巨大的观念冲突,是情感和精神层面的冲突,这是一道无法跨越的鸿沟。余秀华被迫裹挟在乡村女性的传统观念当中,被迫维持婚姻,去饰演女儿、妻子和母亲的角色,在某种程度上,这是她真实的内心独白,是她借用导演的镜头与观众对话,把自己的困境和情感追求,把对父权机制和男性话语权的反抗倾注在镜头当中,讲述了一个追求独立自我的故事。

身体叙事:对象征性暴力与男性规训的反驳

在女性纪录片中,身体往往被当作一个重要的意象用来表意,福柯曾指出:“身体是诸多力量(话语、体制、权力)的活动场,只有从凌乱混杂充满歧义的身体出发,才能找到权力和话语的轨迹。”[11]在《摇摇晃晃的人间》中,身体叙事有两层指向,首先余秀华不完美的身体代表着权力的缺失和她居于社会弱势地位的事实,其次余秀华的诗歌在文学上具有“身体写作”的意识和特征。我国女性的“身体写作”出现于上世纪90年代中期,代表作品有林白的《一个人的战争》和卫慧的《上海宝贝》,她们从故事讲述的困境中出逃,不再拘束于传统文学的叙事规范,将书中的文化批判和性别觉醒的矛头直指陈旧古老的男权中心主义,[12]余秀华的诗歌也具有这一特征。

那首最广为流传的《穿越大半个中国去睡你》被某些网民称为“流氓诗”“荡妇体”。诗中所陈述的是女性逐渐袒露对身体的发现和自我的认知,想要尝试改变两性的不平等关系,但现实的重锤依然落下,仍然有人要以“荡妇”的污名维系这一古老禁令。布尔迪厄将这种对男性统治秩序的承认和接受,即服从于既定的“话语秩序”,称为“象征性暴力”,这种暴力是通过纯粹的象征途径(媒介)来实施的,往往出现在社交媒介和大众媒体上成为一种制度化的力量,被大众视为理所当然而接纳的合理存在,女性形象被设定为贤惠的妻子或温婉的母亲。[13]长期以来,男性在文学领域里占据着主导地位,男性文人可以任意地选择写作主题进行“欲望式”表达,但女性写作者进入这个领域后总是小心翼翼地绕开诸如“身体”“性爱”之类的隐私话题,在各种文学作品中都以知识女性的姿态出现,生怕给公众留下放荡、不检点的坏印象。[14]日本学者上野千鹤子认为性形成了双重标准,面向男人的性道德和面向女人的性道德是不一样的,男人的好色被肯定,而女人则以对性的纯洁无知为善。[15]影视作品也是如此,中国影视作品中正向的女性主角往往被塑造成象征善的纯洁美丽圣女形象,她们乞求爱的精神价值而贬抑其肉体性,[16]女主人公通常否定或是压抑自己的肉体欲望,她们将性主动权让渡给男性,实际上是变相地承认了男性“施动”的地位。这种影像叙事中潜藏的符号暴力在不易被察觉之间,以潜移默化的方式让人们产生“误识”,正是这种“误识”让人们承认并接受了符号背后僵化的性别权利关系。[17]

但纪录片中余秀华这一形象呈现是截然不同的,她将夫妻之事写在诗里。在接受媒体采访时被问到“有人说你的诗是荡妇体”,她坦然回答道:“管他呢,我想我就是荡妇你怎么着吧?”纪录片不仅仅将有关“身体”的诗句坦然呈现在荧幕之上,而且在叙事中有意加入余秀华主动谈及性、回应性的情节,展现出一个游离在传统女性之外的余秀华,她追求爱情的精神价值又敢于赞颂其肉体性,一反传统影片中男性作为性主动方的模式,消解了男性的规训和凝视,打破了媒介客观常识所制造的象征性暴力。诗中看似有很多禁忌词语,但透过情欲宣泄的表面,我们可以看到她对真实感情的向往和对独立人格的追求,这正是女性主体意识觉醒的标志:女性可以批评不合理不正当的性,同样也可以表达自己对爱情和性的美好欲望,承认女性性欲的特殊性、大胆直接地展现女性欲望是扭转女性他者地位的第一步,特别是对于底层女性来说。在弱势地位之下,她代表着已经在自身性别、身份和社会地位等方面觉醒的社会女性,这种认识主要表现在权利意识、独立自主意识、可持续发展意识、性意识等方面的唤起,[18]这是作为社会个体的女性进行主体性建构的重要转折点。

不论是中国还是西方的影视作品当中,女性角色通常产生于男性权力幻想之下,被用来反衬男性角色的光辉形象,或是被塑造为充当欲望凝视的客体。在《观影快感与叙事性电影》一文中,劳拉·穆尔维分析了电影中摄像机、观众和性别之间的权力关系,在常规的叙事影片中,具有决定性的男性凝视将幻想映射在风格化的女性形体上,同时女性形象也被观看和展示,而女性的外貌也因为强烈的视觉和色情刺激而被编码。因此,女性形象符合男性的预设而且具有强烈的被观看性。[19]观众将目光投射到银幕上时,银幕角色都依照他们的幻想塑造,从而形成一种自上而下来自观众和摄影机的双重凝视。《摇摇晃晃的人间》中余秀华的人物形象有别于任何一种类型化的女性角色:朴素平凡的农村女性,身体上带有一点缺憾,甚至和“美丽无瑕的贞女”形象形成了强烈反差,是外型和精神双重意义上的反叛女性。这将她从观众欲望消费的对象中抽离出来,让观众尤其是女性观众开始反思,一直以来不仅是传统社会和男性将女性推入了“第二性”的深渊,还有女性长期对自己身份的错误体认和妥协使她们陷入了无法摆脱的身体困境。

结语

随着现代化进程的加快,我国社会的性别不平衡问题已经逐渐受到重视并不断向平权迁移,越来越多独立纪录片创作者愿意将话语权和表达权交至女性手中,关注她们的生活状态和意识表达。余秀华的独特之处在于她早已不是海边怕浪的农村妇女,她更像是一步一步临岸的潮汐,她代表着那些被经济状况、文化水平和社会传统观念所裹挟,以他者身份不断抗争命运的女性。但同时她所面对的生活上的困厄并和她所表达出来的抗争不是乡村底层女性的特殊状况,而是中国社会中大多数女性的可以共情的,比如“全职宝妈”“大龄剩女”“农村妇女”,程度或许有轻有重,但已非一日之痛。纪录片只是真实陈述了一个女人的故事,并以此呈现了一种进退两难的女性困境,表达的是处在中国社会成长和自我成长中的女性面临的一次又一次的阵痛。