时代的印记 行业的标杆

——写在大冶有色金属集团控股有限公司成立70 周年之际

2023-10-31肖惠林曲直

肖惠林 曲直|文

70 年披荆斩棘,中国有色集团大冶有色金属集团控股有限公司始终保持由党而建、跟党创业、为党奋斗的政治本色,历经创业、配套、攻坚、跨越以及绿色发展,参与并见证了新中国铜工业发展的全部历程,全景展示了中国有色金属行业的成长史。

1953~2023年,七十载春华秋实。

中国有色集团大冶有色金属集团控股有限公司(以下简称“中色大冶”),伴随着新中国一路走来,在湖北黄石这座江南明珠城市生根,发芽,成长,壮大。

在困苦挫折中诞生成长,于奋进拼搏中发展壮大。这就是中色大冶的真实写照。

历史是最好的教科书,实践是最有效的试金石。中色大冶从最初千人千吨的独立矿山,历经创业、配套、攻坚、跨越以及绿色发展,汇聚成的七十载岁月波涛激荡,实现了从生产矿山铜、粗铜,再到阴极铜、高纯阴极铜的跨越,浓缩了新中国铜工业的奋斗史,全景展示着中国有色金属行业的成长史。

创业伊始的珍贵记忆

山青未了,水碧无穷。

2023年,仲夏六月。黄石日报社、黄石市文联联合组织25名媒体记者和作家,踏着讲好“黄石故事”的时代潮流,奔向地处鄂赣交界、素有“凤凰落脚”传说的中色大冶丰山铜矿,一探铜都大地的脉动与心跳。

1953年7月4日,新冶铜矿成立

1959年2月,大冶铜厂召开首届党员代表大会

青山碧水间,一座智能化的绿色矿山——丰山铜矿,正拔地而起。在丰山铜矿管控中心,一块由三维模型自动演示矿体结构的曲面大屏,让大家不禁回想起曾经的岁月。

现实是历史触角的延展。抚今追昔,既蕴蓄着走向未来的拳拳期待,也饱蘸着对过往的无限致敬。

鄂东,古代中国的炉冶之光曾在这里迸射、闪耀。春秋以至唐宋明清时期,都曾在此开采过铜矿。

可这一丝光芒,却在1840年以后,被半殖民地半封建社会的深沉夜色吞噬殆尽。据大冶市双龙桥上的碑文记载,民国七年始,当时的资本家曾组织“开阳公司”“大新公司”在鄂东封三洞(丰山)开矿炼铜,矿工过着牛马不如的悲惨生活。民国三十年后期,因日寇入侵,遂停产。

中国铜工业、鄂东铜工业,急呼历史使命的担当者。新中国开国大典的54 门礼炮,把中国铜工业由危难引向光明。

新中国成立后,百业待举、百废待兴。铜作为新中国重要战略物资十分匮乏,当时仅有5家小型冶炼厂,炼出的铜不仅数量少,品质也差。为尽快扭转这种局面,党和国家决定在全国范围内新建一批骨干铜矿。

1953年春节,大冶龙角山,天寒地冻,大雪纷飞。

中南军政委员会重工业部地质局414地质队的几十名队员,正在这里探矿找铜……

龙角山是中色大冶的“产床”。1953年3月18日,新冶铜矿(龙角山铜矿)筹备处在大冶县城关成立。由此,中色大冶人掀开了70年建设波澜壮阔的第一页。

岁月的卷轴徐展开来,无数胸怀铜业报国初心的建设者,响应祖国号召,扎根于此,深耕于此。他们当中有刚刚脱下戎装的解放军干部战士,也有工人、学生和技术人员。

创业的历程,注定充满着艰辛与坎坷。

“梅青甫,大战605,永记英雄谱。”这是老一辈新冶铜矿职工在20 世纪五六十年代都会唱诵的歌谣。歌谣中提到的梅青甫,就是开掘新冶铜矿605矿洞的青年功勋。

1960年4月,大冶冶炼厂转炉吹炼出第一炉粗铜

光阴流转,再临新冶铜矿的矿山洞口,早已青苔爬满,山泉汩汩流出。但历史不会忘记——为了开掘605 矿洞,吃苦流汗、受伤流血的第一代矿工们。

陈余顺,大冶有色金属公司原副经理,1996年退休。新中国成立以前,他就在武穴煤矿做挖煤工。1953 年7 月,他原本在大冶一家采石厂打零工,年仅18岁的他通过招工来到新冶铜矿,成为基建工区的一名风钻工。

“提油灯、用锤子打眼,是那个年代矿山人开矿采铜的普遍特质。”陈余顺回忆道,“当时的工作环境很艰苦,头上裹条毛巾当作安全帽,脚穿草鞋,提着煤油灯就进矿洞了,手常被锤子砸伤……为了节约时间,工友们吃住全部在山上临时搭建的草棚里。”

但是,面对这样的环境,无人退缩,无人叫苦……洒下的辛勤汗水,终于浇灌出丰硕的果实。

1955年5月,新冶铜矿开始试投产,进入基建时期。该矿的首批投资就达1 600 多万元,超过了同一时期开建的武汉长江大桥;1957 年4 月1 日,新冶铜矿正式生产,日出矿石量达600余吨。

1960年1月,赤马山铜矿正式投产;

1965年5月10日,成立了丰山铜矿;同年重建铜绿山矿,并于5月15日启动铜绿山矿露采剥离大会战;

1966年2月12日,成立了叶花香铜矿。

……

“冶”与“矿”,犹如一母同胞。

就在新冶铜矿试生产期间,同属“一五”时期156个重点项目,由国内设计、采用国产设备、自行施工的第一座大型粗铜冶炼厂,被提上建设日程。

1957年盛夏,黄石下陆地区。广大职工住在农村,吃在芦席搭建的食堂。所有的材料搬运特别是5吨多重的主厂房屋架,没有运输工具,就靠肩挑背扛……就是凭着“晴天大干、雨天抢着干、且不计报酬”的精神,短短两年时间,硬是像蚂蚁搬家一样建成了大冶冶炼厂。

1957年7月,冶炼厂反射炉动工建设。

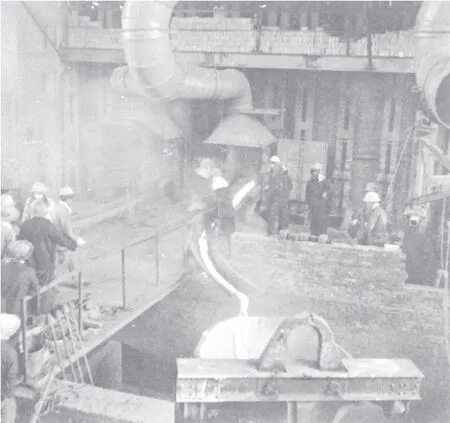

不到一年的时间,1960年4月6日,就迎来了中色大冶第一代炉——反射炉点火的神圣时刻;4月22日下午2点,第一包冰铜放满。这一天,援建的苏联专家马褐契夫特意穿上新呢绒工装,亲眼见证着冶炼厂反射炉出铜的历史性一幕。

“中国工人了不起!太了不起了!”马褐契夫向中国第一代冶炼工人伸出了大拇指。

1960年4月23日,冶炼厂反射炉顺利放出第一炉冰铜。4月24日上午,转炉车间上夜班的炉后工黄绪文没有按时下班。8点40分,第一炉铜水流出炉口、流向铜包,流入了黄绪文的视线里,也流进了一同赶来的职工及家属的心田。每一个人的脸上都露出了灿烂的笑容。

浇铸、过磅、取样、化验,总重量达到20 多吨的粗铜,品位达到了99.72%,全部符合设计要求。

这一好消息传遍十里铜都、百里矿山,传到了北京中南海。

1960 年10 月,时任国家副主席董必武到冶炼厂视察。

1961 年5 月,时任国务院副总理、外交部长陈毅先后到冶炼厂和新冶铜矿视察鼓劲。

从此,冶炼厂跨入正式生产阶段。

从此,鄂东的铜工业愈加显示出她的青春与活力。

从此,纵然山高路远,中色大冶人也一往无前。

发展中期的艰难记忆

绿狗牙草生机勃勃、夹竹桃林枝繁叶茂……汇成了一片葱茏的绿海。今天,站在铜绿山矿露天采场的瞭望平台上,这一曾经的矿山主战场,早已成为当地的网红“打卡地”。

1960年4月22日,大冶冶炼厂反射炉放满第一包冰铜

1960年4月24日,大冶冶炼厂转炉放第一包铜

1970年8月,大冶冶炼厂硫酸车间硫酸第一系列建成投产

1971年1月,铜绿山矿建成投产

眼前孤独而又巨大的深坑,让现实又一次转向那段艰难的历史——

1991年,金秋十月,北京。

一份关于“国家一级企业”授予名单的文件,由国务院企业管理指导委员会和生产委员会联合下发,“大冶有色金属公司”赫然其列。

这,是一份沉甸甸的荣誉。

这,也只有饱受风雨的洗礼,才能读懂其中的深意。

“大跃进”造成的惨痛教训,中色大冶人不会忘记。受高指标、浮夸风影响,矿山建设一味求快、片面图省,采掘比例失调。冶炼厂的发展严重受挫,连续多年生产水平处于谷底。

屋漏偏逢连夜雨。

由于生产工艺、燃料供应、水文地质条件等多重因素,让铜绿山矿、铜山口矿、叶花香铜矿等主要矿山,在不同程度经受着发展考验。

究竟是果断抉择向前?还是踌躇彷徨不前?

实践证明,中色大冶没有辜负历史的选择。

1973年,在特殊的时代背景下,“抓革命,促生产”成为维护国民经济正常运行的特殊武器。

坚决听从党的号令,中色大冶坚持边生产边调整,积极落实建矿兴厂的后续“填平补齐”措施——更新新冶铜矿采矿方法、实施丰山铜矿收尾配套工程、改造赤马山矿浮选技术,完成铜绿山矿露采百万方剥离……

1975 年夏天,气温高达40℃。运输的大车来往如织,广播循环播报着生产信息。

当听闻“今日剥离量突破一万方”时,时任铜绿山矿露采车间党支部书记杨玉华上铲的劲头更足了。他在苏联学习过电铲技术,所以在百万方大会战期间,总是身先士卒上铲操作。

为了打好这场战役,中色大冶在铜绿山矿专门成立指挥部。机动处、供应处、矿山处、工会、宣传处等部门人员云集于此,为“大战”服务。

连日奋战在一线的电铲司机潘绪祥、开“磕头钻”的李世民、大车司机阎卫国……一个个响亮的名字、一个个勇毅的身影,刻骨铭心。

仅仅5个月的时间,连续攻克大小难关80个,完成剥离量106万方,解决了特殊时期的历史欠账,保证了供矿的正常。

七秩风雨,这样的故事俯拾皆是。

忘不了铜山口矿基建收尾时的艰辛,也忘不了铜绿山矿自磨系统建设中的酸楚,更忘不了冶炼系统三次革新改造的漫漫长路……

党的十一届三中全会把春天的前奏曲吹到了鄂东大地,为中色大冶人打开了通向“春天”的大门。

1984年,冶炼粗铜产量首次突破5万吨,矿山铜产量突破2万吨。1986年,矿山铜产量又突破2.5万吨。中色大冶,真正成为当时全国最大的商品粗铜生产基地。

发展道路上,免不了“磕磕绊绊”。这是历史发展的规律。

迈入“七五”时期,中色大冶的生产建设在“爬坡”中艰难前行。特别是冶炼系统生产工艺和技术装备愈显落后,导致产能低、能耗高。

从1987 年开始,中色大冶决心引进加拿大诺兰达工艺改造冶炼技术,并于1993年投入建设,先期完成了4号转炉改造、硫酸第一系改列造、厂区污水处理工程等外围工程建设……

就在这一时期,中色大冶人凭借国家扩大企业经营自主权和市场营销“双轨制”机遇,于1987年9月建成投产铜电解一期工程,结束了长达27年冶炼系统仅生产粗铜的历史。

1973 年至1996 年,中色大冶累积采矿量4 116 万吨。1994 年粗铜突破6万吨,1995 年阴极铜突破4 万吨大关。矿山冶化的发展,也驱动着中色大冶相关产业的长足发展:

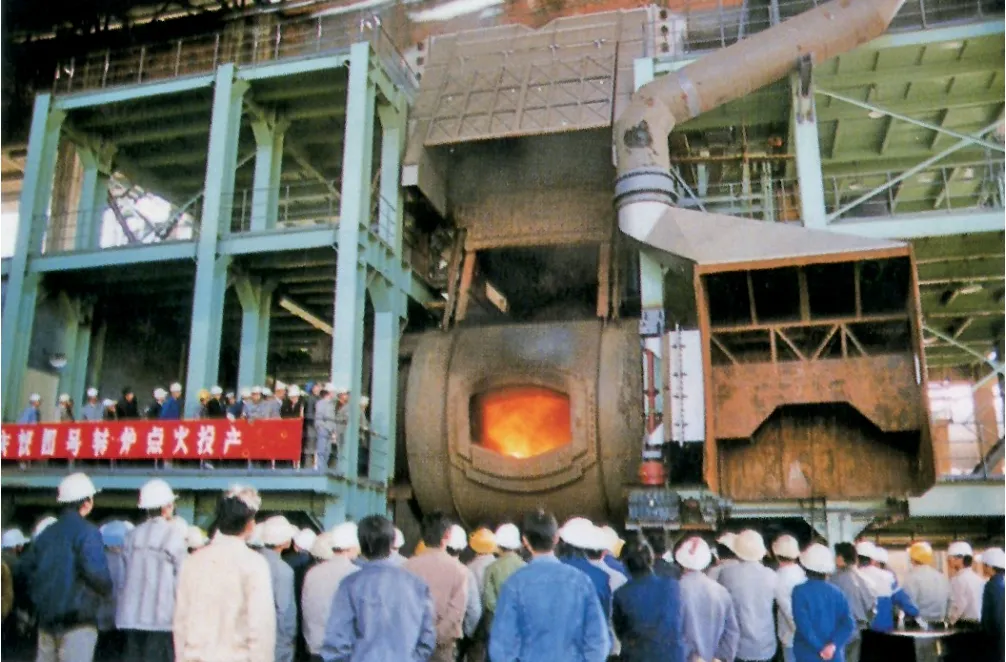

1992年,冶炼厂四号转炉建成点火投产

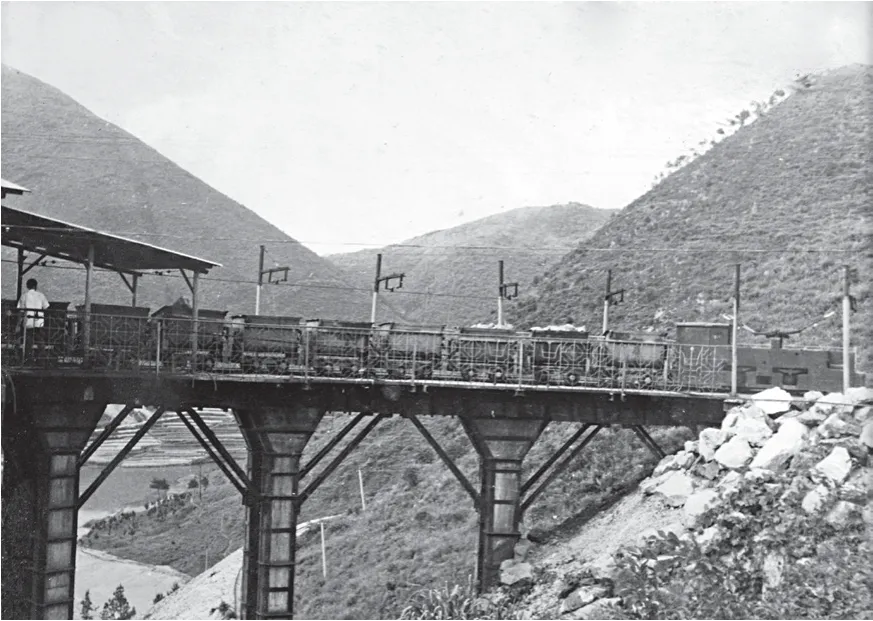

——运输方面。拥有蒸汽机车4台,专用铁路线路达21公里,机车台日运量达1 746吨。货物车辆50辆,装载机3台。

——修造方面。1960 年4 月,由机修厂建造的铜冶炼系统第一个配电站,至今仍在运行。企业逐步形成铸造1 250吨,金加工1 340吨,金属结构件制作250吨、铁球3 000吨、氧气70 000瓶的综合生产能力。

——动力方面。先后建设长江水源一、二期工程,总供水能力达到每天76万立方米,解决了大冶县城生活用水问题,改善了矿山和下陆厂区的供水难状况。

……

事实证明,历史没有辜负中色大冶的选择。

攻坚时刻的尘封记忆

惊风飘白日,光景西驰流。

2021 年12 月,临近年关。冶炼厂熔炼车间主厂房内,一座饱经沧桑的炉体,静静地躺下“休息”了。

这座饱经24 载风雨沧桑的诺兰达炉,承载了两代冶炼人的集体记忆,每天见证着中色大冶的时代变迁和快速发展。这一天,她完成了她的历史使命,完美谢幕……

说她“杰出”,是因为她曾促使中色大冶的粗铜生产能力提升了10万~13万吨。五千多个日日夜夜,她累计熔炼铜精矿约800万吨、生产粗铜约140万吨。

说她“杰出”,是因为经过多次技术改造,她的炉寿和其他部分技术指标,甚至高于技术输出方加拿大的诺兰达公司。

从1980 年的全国第一届铜冶金学术年会探讨冶炼厂反射炉改造问题到确定诺兰达炉投入建设,经历了十余年、4个方案的长期研究论证。然而,就在诺兰达炉主体工程建设时刻,资金问题却成了“拦路虎”。

“工程进度不容推迟!诺兰达炉一定要在7月1日点火。”这是1997年4月,公司领导班子在冶炼改造专题会上发出的指令。

“发行内部债券!”这是中色大冶人经过反复抉择,找到的唯一出路。

真理的光芒永不褪色。只有坚持全心全意依靠职工办企业,企业才会有“诗与远方”。

1997年年初,经上级主管部门批准后,仅仅半个月时间,中色大冶就募集资金5 000多万元,并争取到了银行信贷支持,解了燃眉之急。

1997 年7 月1 日,历史永远铭记。喜庆的气氛,洋溢在香港街头,也充盈着华夏大地。

也是这一天,冶炼厂诺兰达炉终于竣工点火了。中色大冶和中国香港一道,以崭新的姿态迈向21世纪。

这似乎是一种昭告。大江奔流,不遇关山阻隔,怎可见循海东归的澎湃?

就在这一年,亚洲金融危机爆发了。货币贬值、股市崩盘、债务违约……一时间,全球金融市场上演着一场“疯狂派对”。由此,一连串的连锁反应出现,铜价不断下跌,低点时跌至14 000元/吨。

决不能坐以待毙!中色大冶人审慎作出一手抓扩能改造、一手抓扭亏脱困的决定。

精神的“种子”一旦萌芽、生长,就有顶开顽石的力量。

1997 年国庆节,诺兰达炉开始投料,230个小时后,10月10日晚上9点41分,顺利产出第一包冰铜,渣含铜仅有2.98%。

正常生产后,反射炉与诺兰达炉需要并开,共同承担铜精矿的熔炼任务。此时,铜价依旧持续低迷,资金严重短缺,职工工资无法当月发放。

为争取达到最佳效果,中色大冶人给出的行动是坚毅果敢的。加紧技术攻关,反复试验,成功实现“一台制氧、两台熔炼炉、三台转炉、三个硫酸系列”同时作业的最佳组合模式,取得了成本低、利润高的效果。

当谈起这段难忘的岁月时,经历过的每一名冶炼厂职工都无比自豪。

1997年10月1日,公司引进的诺兰达炉投料生产

2008年6月28日,湖北省政府与中国三峡总公司签订关于有色金属开发合作协议

2009年12月30日,大冶有色金属股份有限公司成立

“没有哪一次巨大的灾难,不是以历史进步作为补偿的。”用思想家的话语观照事实,诺兰达炉的引进,使中色大冶的冶炼工艺水平与国际对标,整整缩短了15年。

跨越阶段的荣光记忆

思想的“总闸门”打开了,发展道路就会越走越宽广。

走在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的大道上,中色大冶人更加意气风发。

伴随着经济形势的调整,2006年年底,铜冶炼企业进入了“寒冬期”。在逆势中该如何发展?

做大循环经济,成立稀贵金属厂。这一次,没有瞻前顾后,中色大冶人迅速谋划这个“冬泳”之策。稀贵金属厂,成了稀贵金属产品研发、开发和生产的中心。

2007年2月,“大江牌”银锭在伦敦交易市场注册成功;2008 年1 月,“大江牌”金锭在上海期货交易所成功注册……

这是中色大冶人以思维创新破解企业发展难题、实现跨越式发展的一个鲜明例证。

2006年,秉持创新思维,领导班子对企业改革发展思路和“十一五”规划进行了及时调整,确立了资源开发、规模提升、结构调整、资本营运、人才强企“五大战略”,由此正式开启中色大冶跨越式发展新征程。

改制,是在市场经济环境下,中色大冶得以跨越发展的基石。

2008 年12 月,中色大冶与中国三峡总公司长江电力实行战略合作,通过增资扩股和减资剥离,重新组建了大冶有色金属有限责任公司,进一步优化了企业股权多元化和组织结构。

2010年,完成组建大冶有色金属集团控股有限公司的改制工作,整体形成了符合现代企业制度要求、所有权与经营权分离、以产权为纽带的集团化母子公司管理体制和运行机制。

2011年1月21日,历史这样记录:一场瑞雪笼罩着美丽的江城,武汉洪山宾馆内,掌声如潮。“推进大冶有色与央企对接实施增资扩股仪式”在这里举行。

从这一天起,中色大冶正式加盟中国有色集团,中国有色集团将助力中色大冶发展。

2009年7月13日,大冶有色铜冶炼节能减排改造项目澳斯麦特炉开工建设

黄石市黄金山开发区的稀贵金属厂厂区一角

2011年8月,时任中国有色集团“掌门人”的罗涛来到中色大冶,提出了“深、强、优、活、才”的企业发展“五字诀”,强调要加快矿山建设步伐、提高铜冶炼整体技术装备水平和生产规模……

坚强的后盾,使中色大冶开辟未来的信心愈加坚定、势头愈加强劲。

于是,矿产资源开发的“战车”又挺进了帕米尔高原。

新疆维吾尔自治区乌恰县,位于祖国西陲帕米尔高原深处的一座小县城。那里屹立着被誉为“铜都新城”的萨热克铜矿。早在2010 年,中色大冶就完成了这座矿山的初步踏勘和施工设计。2013年8月,萨热克铜矿选矿厂房、设备基础和相关土建工程建设已基本完成,各项配套设备正在紧锣密鼓地实施安装。

冒风雪、睡帐篷、啃馕饼、喝冰泉……这是当年的开拓者们对矿山建设初期的深刻记忆。就是在这样的环境,中色大冶人一步一个脚印,开辟出了一片新天地。

在中色大冶本部,冶炼规模提升的“阳光”也正洒向铜都大地。2009年7月13日,冶炼厂十里厂区彩旗飘飘,锣鼓喧天。

澳斯麦特炉奠基了!

这是中色大冶铜冶炼节能减排改造的重点工程。面对工期紧、场地窄、人员少,同时还要兼顾冶化生产等诸多困难,英勇的中色大冶人没有被吓倒。

他们扛起背包,吃住在现场,不谈条件,放弃了无数个节假休息日……历经505个昼夜,红色的火苗终于在澳斯麦特炉的炉膛熊熊燃起。

就在这一时期,中色大冶还采用世界先进的永久性不锈钢阴极铜电解工艺和计算机自动定位控制技术,建成了年产30万吨铜精炼能力的清洁生产示范项目。

如果说资源开发和规模提升战略是为了做大企业,那么结构调整、资本运营、人才强企战略则是为了做强中色大冶。

2011年1月21日,湖北省国资委、中国有色矿业集团有限公司联合举行推进大冶有色与央企对接实施增资扩股协议签字仪式

2010年9月26日,铜山口矿深部开采工程开工

——通过战略合作、招商引资、争取国家政策支持、创立财务公司等方式,中色大冶累计融资额达70亿元……

——不断加强经营管理人才、专业技术人才、操作技能人才三支队伍建设,加大科技投入和人才培养引进力度,企业先后获得国家劳动和社会保障部授予的“技能人才培养突出贡献奖单位”和“全国高技能人才培养示范基地”称号。

稳神竞进,激情奋进!中色大冶苦练内功的做法,助推企业愿景一步步实现:2012年,中色大冶铜资源占有量增至400万吨以上,阴极铜生产能力增至70万吨,营业收入达600亿元。

绿色发展的时代记忆

为工厂装上“智慧大脑”,是怎样的一种组合?

铜冶炼澳斯麦特炉主厂房

萨热克铜矿

丰山尾矿库鸟瞰

没有刺鼻的异味,烟囱的雾化蒸汽随风而逝。在中色大冶的智能工厂——弘盛铜业,依托智能化管控平台,就能对环境空气、废水、废气等实时监测预警,实现全天候管控。

和许多铜冶炼企业一样,中色大冶在20世纪八九十年代,也存在着一定程度的“冶炼病”。这是老一辈中色大冶人对冶炼厂的原始记忆。

30年,弹指一瞬,中色大冶的发展成效为何这么大?归根结底就在于历史和现实切换间,浓缩着当代中国发展理念和发展方式的历史性巨变!

时间的指针拨回到2012年,彼时之中国,传统粗放式发展模式难以为继。

以新发展理念破除老观念,用高质量发展开创新局面。应时代之变迁,发时代之先声,以习近平同志为核心的党中央,以一系列战略思维和创新理念,给出了新时代发展真谛。

高质量发展,必须是以新发展理念为引领、以绿色为鲜明底色的发展!

这条“路”,中色大冶走得殊为不易。

2014年,中色大冶以1 000余亿元营业收入,实现了“十二五”时期打造“千亿有色”的目标。

欢欣鼓舞后,是对国家经济发展模式“重规模、重速度转向重效益、重质量”的敏锐嗅觉:尽管企业营业收入跨越千亿,但是核心竞争力和核心盈利能力不强。

如此形势,该如何“突围”?

中色大冶提出了“推进提质增效,打造千亿企业升级版”;开展“对标再出发、改革再深化”……

矛盾在化解,但问题也在发酵。直到2021年9月,中央第六生态环境保护督察组通报中色大冶的典型案例,如当头棒,让中色大冶人反复责问自己:为何会这样?这犹如“醒脑丸”一样,让企业主动思考:接下来的路,该如何走?走向何方?

中色大冶以党史学习教育为契机,以环保督察整改为切入点,以政治建设为统领,遮蔽绿色高质量发展道路的“迷雾”随即被廓清。

2022年1月,5G+智慧矿山及冶金联合创新实验室合作项目在中色大冶总部签约,公司启动了矿山5G+工业互联网自动控制应用,打造绿色数字化矿山。同年4月8日,临工矿山驻大冶有色服务中心揭牌,12 台先进的UD391掘进台车交付铜绿山矿……

乘科技创新之东风,铜山口矿以-220 米中段6 号矿体开采为试点,建立了井下无轨运输作业示范区。今年上半年,该示范区机械化设备累计作业量占掘进总量半数以上。

全新技术装备的使用,促使传统落后的“手抱钻”开采已成为历史,也让指尖操控、按“秒”炼铜的智能工厂走进现实。

今年2月建成投产的弘盛铜业,采用世界领先的“闪速熔炼+闪速吹炼”工艺,年处理铜精矿约160万吨,生产高纯阴极铜40万吨,这是中色大冶绿色高质量发展的重要增长极。

弘盛铜业智慧中心内,16个智能管理模块数据,让上传下达在瞬息之间完成。远端工厂里,15套智能装备系统,实现全流程作业自动化、智能化和标准化。2023年上半年,弘盛铜业累计生产矿铜18.2 万吨、阴极铜13.8 万吨、硫酸74.2万吨,完成工业产值112.5亿元,利润达到预期。

如今,用绿色发展增强企业高质量发展底色——成为中色大冶人的普遍共识。

这是两年来,中色大冶人敢于担当、积极进取的结果。

2021年9月6日,中央环保督察“典型通报”犹如晴天霹雳,笼罩着十里厂区、百里矿山。

公司连夜召开专题会,制定整改方案,组建工作专班,开赴现场驻守整改,成为公司应对危机的主动选择。

2021年9月7日,丰山铜矿尾矿库,警戒线拉起。一辆辆运输设备物资的大车沿着长江缓缓驶来。坝上,工作专班的几个成员正在现场踏勘,与设计方讨论截洪沟施工方案。从这天起到工程竣工并通过验收,仅用时3个月。

2021年9月8日,赤马山矿。连续72小时,几台大型挖机正挥动“手臂”,围着第三方非法占用的废弃厂房一刻不停地“耕耘”;一年后的2022年10月19日,阳新县人民政府公告了赤马山尾矿库闭库销号。

2021年9月9日,冶炼厂污水曝气沟、污酸雨水收集池……施工人员正在紧张有序地作防渗处理。一段时间以来,还新建了600立方米雨水收集池及配套设施,解决了雨污分流不彻底问题,完成了烟气管道漏点排查和封堵。

……

今天,像这样的“绿色行动”,在冶炼厂仍在上演:冶炼厂改造精矿配料及上料系统,实施澳炉高氧浓、高品位冰铜品位生产模式、升级废酸处理工艺……届时,厂内扬尘、无组织烟气逸散量、危废渣产出量等问题将会得到基本解决。

2023年2月14日,弘盛铜业40万吨高纯阴极铜生产项目举行投产活动

铜山口俯瞰图

以新发展理念为引领,中色大冶的变化有目共睹,更加笃定了企业的前行道路。

2023 年,中色大冶自开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以来,围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,以实干担当推动企业高质量发展,领导班子锚定打好战略实施、人才队伍、科技自强、深化改革、安全环保等诸多关系企业长远发展的问题,多次到矿山、冶化等单位实地调研。

脚印串串,边行边思。公司一系列高质量发展的顶层设计和方法路径跃然而出:

——突出主责主业。立足提升核心竞争力和增强核心功能“两个路径”,明确以“四座矿山、两个冶炼厂、四个主产业链延伸业务板块”的“424”产业架构,让中色大冶的产业布局更加科学合理。

——持续激发内部活力。重点实施“89263工程”,以“六个一批”工作措施,大力发现、培养、选拔、使用85 后中层干部和90后科职干部;制定出台《“三个不低于”薪酬激励和差异化薪酬改革试点方案》,明确铜山口矿、晟祥铜业和大冶国贸作为改革试点单位。

……

龙角山,新冶铜矿的荣光并未消散!

长江岸边,弘盛铜业正全神贯注、破浪扬帆!

中色大冶,必将在新时代的滚滚浪潮中,书写出崭新画卷!

2022年9月26日,公司隆重召开科技暨人才工作会议

弘盛铜业40万吨阴极铜清洁生产项目