空间基因传承

——连接历史与未来的营城新法

2023-10-26段进

段进

0 引言:规划设计中的环境与文脉问题

在世界各地的城市化过程中,许多城市出现了自然环境恶化与城市文脉断裂的问题。普遍认为,现代主义的城市规划与建筑设计理论与方法是这些问题出现的主要原因。自20 世纪以来,虽然现代主义在某种程度上适应了二战以后城市建设与经济快速增长的迫切需求,但在“形式追随功能”“机器美学”“理性”“普适”等现代主义原则影响下,大范围标准化的规划、设计、建设已造成了城市风貌的乏味单调与建筑形式的机械重复——这样的规划设计方法忽略了在地性的自然环境与社会人文特点,威胁着城市的多样性与可持续发展。

随着人们对城市多样性与可持续发展重要性认识的加深,各种形式的保护与强化手段不断涌现。其中,城市历史文化遗产保护已被认为是维持城市多样性的基本前提[1-2],受到了世界各国的广泛关注。近几十年来,城市历史文化遗产保护的理论、方法和相关政策不断完善,并在巴黎、京都、苏州等城市的应用中取得了公认的成果[2]。然而,历史文化遗产保护仅针对城市的历史建成部分,只能在局部维持城市多样性。在旧城更新和新区发展过程中,还有只存在零星的历史建筑、无法作为历史街区或历史地段进行成片保护的区域,更有大量需要新建的区域。以往对待这些区域,一种情形是视为“空地”,忽略当地的自然与人文条件进行规划设计;另一种更糟糕的情形是直接套用传统的建筑符号与空间形式,造成不实用的“假古董”景观或者“山寨”文物古迹,不仅会造成自然资源浪费,还会引发文化上的混乱,并不能真正保持城市的多样性和可持续发展。

如何寻得一个既能连接历史又能面向未来的营城新法,从而在更深入的层面解决自然环境恶化与城市文脉断裂问题?我们认为,每个城市都有自己独特的基因,保持城市多样性、传承城市特色不是简单的空间形式和符号特征的模仿,而是在地性空间组合模式的延续与发展,是内容与形式的统一。本文以此为线索,在理论、方法和应用等层面对上述问题展开论述。

1 从空间发展理论到空间基因

具有百余年历史的形态类型学方法一直是建筑、规划学科处理城市空间形态问题的主流方法之一。它以空间为核心研究对象,综合运用建筑学、城乡规划学、地理学、环境心理学等学科方法,在纵向上研究建筑的历史传统和地域文化的关系,在横向上研究建筑与基地环境和城市的关系,探究空间形态的演进规律,从内部统一性和外部差异性两方面来归纳空间形态类型,其中所蕴含的普遍性法则对建筑设计语言、城市空间模式等具有较强的指导价值[3]。然而,形态类型学将城市空间视为社会、经济、文化等分系统的简单投影,且将城市整体空间解释为不同形态单元的机械拼贴。这种研究思路对现实的复杂性认识仍略显不足,更重要的是,形态类型学通过归纳、抽象的方式总结一般性规律,其研究框架在根本上难以容纳和解释研究对象的个性和多样性。针对以上问题,笔者在1999 年的专著《城市空间发展论》中首次提出“空间—自然—人文”的互动原理,建构了城市空间发展理论新体系。

城市空间发展理论坚持城市空间具有自身的特性和发展规律,确认了空间能动性,提出空间互动论。空间互动论是一种从宏观到微观,从社会、经济、生态到空间形态的整体性观念。该理论认为,空间形态绝不是社会和经济活动在地域上的简单投影,而是在作为社会行动与经济关系的结果同时对城市系统产生反馈,具有整合效用和制约力。空间本身参与了演化,发挥了作用。这一新观念的意义是指出多学科、多专业综合参与决策的城市建设须尊重“空间—自然—人文”系统内生的演进动力。同时,该理论引入发展观来审视空间理论,通过对增长观的批判,强调空间在地域上的整体性、在功能上的综合性、在动力上的内生性发展。希望通过对“空间—自然—人文”内生互动过程的研究,探讨空间变化和演进的动态规律,为规划、设计和决策提供空间干预的科学知识[5]。

在此框架下,笔者与团队对中国各地域近百个城市进行了长达30 多年的持续性研究,于2019 年发现与实证了城市空间发展中的“空间基因”现象——城市空间与自然环境、社会人文互动发展过程中,形成的一些独特的、相对稳定的空间组合模式,它们既是城市空间与自然环境、社会人文长期互动契合与演化的产物,承载着不同地域特有的信息,形成城市特色的标识,又起着维护三者和谐关系的作用[6]。类比生物基因主导着生物体的性状,空间基因影响着城市的形态演化与发展。空间基因的提出突破了传统形态类型学对空间自身形态进行孤立研究、追求静态普适性的研究范式。空间基因将城市空间置于自然、文化、政治、经济、技术等多因素互动发展的整体视角,解决了形态类型学难以解释的复杂城市系统的问题[7]。

2 空间基因的理论内涵

2.1 空间基因学原理

在空间基因概念基础上,笔者与团队于2022 年明确了空间基因学的基本原理。它是一门研究空间基因影响城市形态演化机制的学问,主要包括空间基因的生成机制和传承机制两方面。

空间基因的生成,源自于城市复杂系统在自组织过程中通过变异与选择产生独特、稳定空间组合模式的过程:一方面,人们建造出的空间形式在不断变异,其动力来自建成形式和自然环境、社会人文等因素密切互动。在自然、人文环境的不断变化过程中,原有的建成形式会被推动着成为新的建成形式,而后在城市中呈现出纷繁多样的结果。另一方面,城镇系统也在对建成形式进行不断地筛选,其动力来自竞争。某一特定建成形式通过更好地促进人们与自然的和谐相处,提升人类的生存与发展能力,从而对其他建成形式产生负反馈。最终,那些更具适应性的建成形式延续下来,形成相对稳定的空间组合模式,其余则被淘汰。

空间基因的传承,主要包括编码、复制、表达3 个阶段。首先,空间要素按照一定的编码规则形成空间基因,承载某种稳定空间组合模式的自然、文化、政治、经济、技术等信息;其次,这些信息以空间基因为媒介,通过共时性和历时性两个维度的传播进行复制,形成传承的空间基因;最后,信息会进行表达,形成可见可及的物质形态。具体而言,空间基因以多基因控制的方式,通过控制空间要素组合的结构,控制城市的形态(性状),同时在与新的“城市空间—自然环境—社会人文”三者之间的复杂相互作用中,影响城市形态的细节。[7]

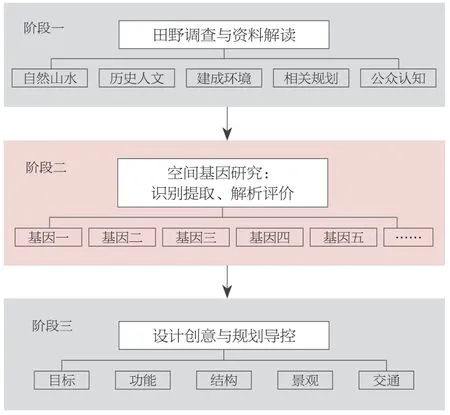

1 基于空间基因的规划设计流程

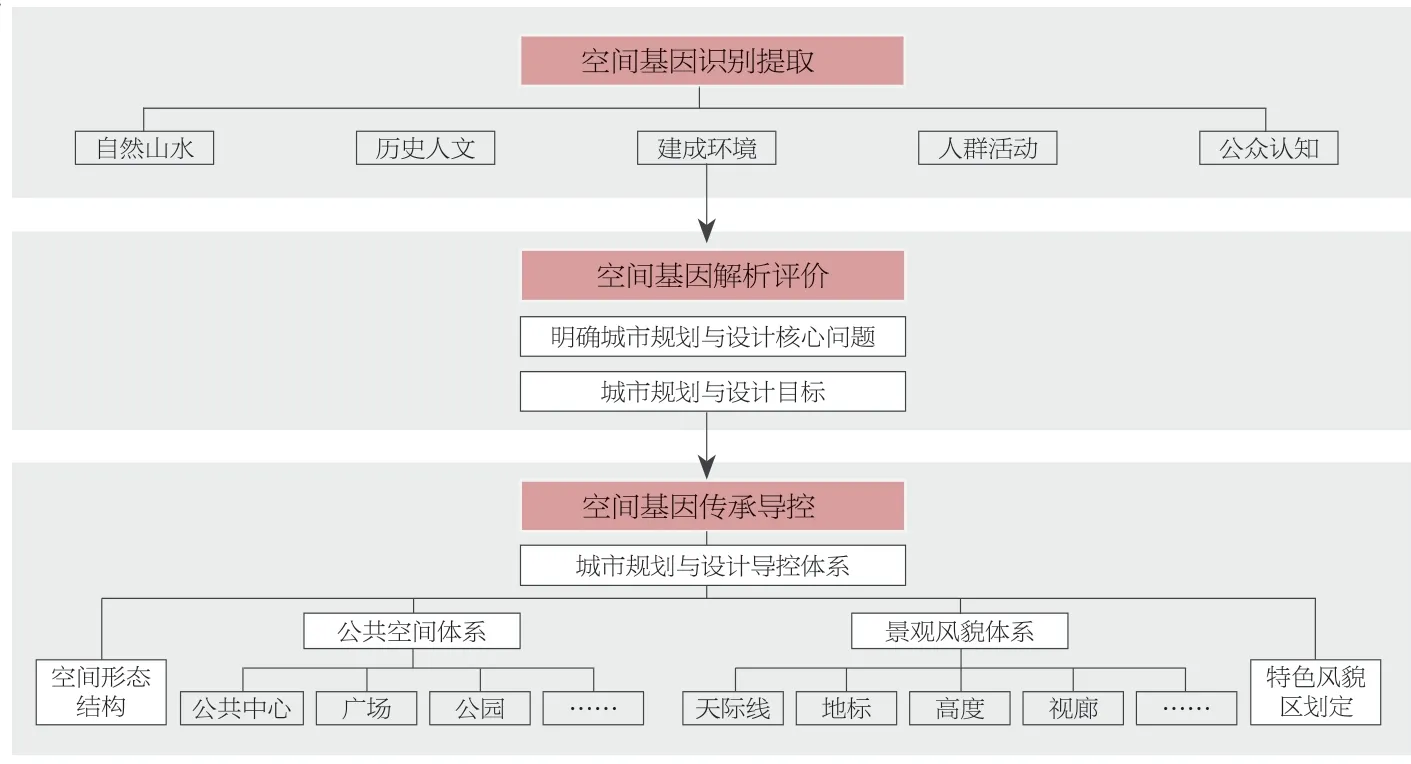

2 空间基因解析与传承技术体系流程

空间基因学原理揭示了城市空间形态形成的基本逻辑,发现了错综复杂的城市空间发展过程中存在的内在规律:空间基因是城市系统经过长期的空间、自然、人文互动筛选出的,适应当地的自然环境、历史文化,满足当地的人类活动需求,并在空间中表现出特定的空间构形关系。它建构了一种关于城市空间发展的新认知:城市建设中实现适应于当地的可持续发展的关键并不是对历史形式、符号本身的保护或复制,而是空间要素在地性组合模式及其内在生成机理的延续。这对于我们理解适应于当地城市多样性的产生、维持与延续有重要的理论意义。

2.2 空间基因解析与传承技术体系

以空间基因学原理为理论基础形成的空间基因解析与传承技术体系,是在传统规划设计流程中加入空间基因识别提取、解析评价和传承导控等步骤,由此为设计师提供具有在地性约束的创意的一种规划设计方法(图1)。其主要环节包括:第一步,识别提取。该环节对于规划设计对象的明确至关重要,其核心是通过问卷法、文献法、访谈法、对比法等基础性方法,结合遥感、大数据、深度学习等新技术,从复杂的城市形态中提炼出所需的空间组合模式。并不是所有的空间组合模式都是空间基因,这种组合模式必须稳定存在、具有地方代表性并形成广泛共识。第二步,解析评价。目的是为规划设计提供更为精确的定性定量指引,其核心是通过一系列空间分析方法,如元素分析法、结构分析法、网络分析法等,对具体空间基因包含的空间要素及其组织方式进行主客观分析,以达成对空间基因深层结构与外显形态因果链带的科学建构,探究地方特色的成因。第三步,传承导控。不同于传统的分要素控制方法,本方法是将空间基因作为一个约束性目标,对各类要素、组合、系统进行综合,以具有靶向性的手段达成空间基因的保护、强化和传承(图2)[6,8-10]。

通过空间基因识别提取、解析评价到传承导控的技术体系,可避免以往采用统一模式面对千差万别的城市、不尊重历史和自然的设计弊端,强化规划设计的在地性,为城市的多样性营造和可持续发展提供科学支持,推动了城市规划设计方法从空间形式创作到空间深层结构分析的方向性转变。

3 空间基因在工程设计中的应用探索

目前,空间基因理论已在全国近百个城市的旧城更新与新区发展中得到了成功应用,取得了良好的社会文化与经济效益,在行业中也得到了广泛的应用。本文以苏州古城和雄安新区的规划设计为例,对其研究思路与解决方案进行说明。

3.1 苏州古城

苏州是我国著名的历史文化名城,自春秋时代吴国在此建都,即形成了具有显著地域特色的江南水乡城市格局,历经2500 余年仍保存得较为完整。然而20 世纪末,受各类生产、生活因素的影响,加之缺少古城保护方面的技术指引,城市规划建设前瞻性不足,致使传统格局和风貌受损严重,影响了古城文化特色的彰显。2000 年,国务院在《苏州市城市总体规划》批复中提出“全面保护古城风貌”的要求,但以何种手段达成此目标成为摆在规划工作者面前的一道难题。在此背景下,笔者团队结合《苏州古城控制性详细规划》《苏州环古城风貌保护工程西段详细规划设计》《苏州市虎丘周边地区城市设计》等系列工程,通过空间基因理论与技术方法的应用,为苏州古城的保护更新提供了新的思路。

我们结合太湖流域传统聚落的田野调查、吴良镛等老一辈专家的研究基础和苏州市民的改造意向,通过多重价值研判和筛选,识别提取出了“四角山水”“城中园、园中城”“水陆双棋盘网格”“廊空间”“粉墙黛瓦”等5 个对于城市特色表达具有重要影响的在地性空间基因,它们蕴含着“象天法地”“师法自然”等传统营城理念以及古人对于理想人居环境的特殊理解,亦是今日苏州城市空间在地性延续与可持续发展的关键。但经实地调研后发现:现状仅有“四角山水”“城中园、园中城”2 个空间基因保存完好,而“水陆双棋盘”“廊空间”“粉墙黛瓦”3个空间基因出现了不同程度的受损,需要通过城市规划设计进行系统性修复。于是,项目组提出了以传承空间基因、彰显城市特色为目标的规划导控策略。以“水陆双棋盘”空间基因的传承为例:苏州古城作为一座自建城始就严格按照规划意图有计划建设的城市,在漫长的发展过程中保留了“以水为中心、自然和人工开凿的方格网河道系统与方格形道路网有机组合”的水陆双棋盘式城市格局。我们仔细考察了相关空间要素及其组合在维系城水和谐关系、表达江南特色文化上的控制作用,发现“序结构”“地形关系”“街道网络和水系”“尺度”“功能序列”5个特征因子[10]是这一作用机制形成的关键。随后在对限定河流宽度及沿岸高宽比的“尺度”特征因子的解析中发现,现状沿河建筑高度过高、体量过大,与历史上亲切宜人的河街空间尺度严重不符。为此,我们提出了沿岸增设小体量传统风貌建筑,并通过栽植高大乔木对大体量建筑进行有效遮蔽的城市规划设计策略,解决了空间尺度失衡的问题。在面对不得不建设大体量建筑的发展需求时,我们结合空间基因研究成果,一方面将大体量建筑的屋顶分解为具有苏州特色的硬山墙式双坡组合屋顶,缓解现代建筑带来的单调感和压迫感;另一方面延续白墙黑瓦的传统建筑色彩,与古城风貌相协调[11-12]。按照这一方法,我们进行了其余空间基因及其特征因子的解析和校正,确保相关空间组合模式与历史形制在脉络上的沿承关系。

通过在城市规划设计中传承空间基因,苏州实现了旧城更新与现代发展的完美平衡,产生了巨大的社会文化与经济效益。在国内,苏州古城成为住房与城乡建设部颁布的首个“国家历史文化名城保护示范区”;在国际上,2004 年联合国教科文组织第28 届世界遗产大会选址苏州,其在古城保护更新中的创新探索受到广泛认同和赞扬(图3)。

3 苏州古城的空间基因示意,引自参考文献[10]

4 雄安新区起步区空间布局示意来源:《河北雄安新区起步区控制性详细规划》

3.2 雄安新区

2017 年雄安新区的设立是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大历史性战略选择,是“千年大计” “国家大事”,其规划设计承载了生态文明时代中国城市化道路的方向和城市规划设计理念与方法的探索。在2018 年国务院批复的《河北雄安新区规划纲要》中指出:“坚持中西合璧、以中为主、古今交融,弘扬中华优秀传统文化,保留中华文化基因,彰显地域文化特色”,这不是简单的形式和风貌塑造,而是形式背后文化内核的建构。中华优秀传统文化体现了中华民族世世代代在生产、生活中树立的世界观、价值观和审美观,是“千年之城”得以延续和发展的重要根基。笔者团队参与了雄安新区规划工作营、起步区城市设计国际咨询、方城城市设计与城市建筑风貌设计等系列工程,通过周密的中外营城思想比较研究,以世界眼光、国际标准审视了中华优秀传统文化在城市规划设计中的传承和发展问题。

我们首先分析了“辨证方位”“择中而立”“象天法地”等中华营城理念的内涵,在此基础上提取了“山川定位”“方正形制”“中轴对称”“以器显礼”等具有时代传承价值的空间基因,并结合华北平原淀区特有的自然人文环境,进一步挖掘了“高台组团、低地环绕”的城水关系基因[13]。通过对各空间基因进行解析,我们得出了相关空间要素在结构、肌理、尺度等维度的特征因子,为承载中华优秀传统文化的城市结构和形态的确立提供了科学支撑。最后通过现代城市规划设计手段,将其复现于批复的雄安新区规划设计方案之中。

以“方正形制”空间基因的传承为例:城池形态的“方正”格局是数千年来中国平原地区城市营建的主要特点,在世界城市文明中独树一帜。基于文化、功能、形态等多维度思考,我们在雄安新区起步区的核心位置布局了一个规制对称、街坊尺度宜人的中心方城,尝试对中华优秀传统文化进行集中展示和利用[14]。具体而言,我们提出以密路网、小街区等空间组织模式来营造5 分钟、10 分钟、15 分钟的现代生活圈场景的规划设计中,应结合中国传统“方九里”“方百步”等中国营城的空间基因,使雄安新区在展现当代与未来中国城市的生态性、开放性的同时,也能连接历史悠久的中国营城文化传统。

在规划设计方案的指引下,“北城、中苑、南淀”的空间格局初具雏形,“一方城、两轴线、五组团、十景苑、百花田、千年林、万顷波”的空间意象逐步彰显,以空间基因为基础的营城新法让雄安新区在走向未来的同时,获得了一张平和大气的“中国脸”(图4)。

4 结语

全球城市面临多样性与可持续发展等诸多挑战。虽然以往的保护方法使大部分重要的历史遗产得以保护,但在旧城更新与新区发展中还有大量老城与新区需要面对未来建设的在地性、多样性、文脉传承和时代需求的问题。针对传统理论采用模式化的方法面对千差万别的城市、无法实现文脉传承与城市发展共赢的缺憾,“空间基因”将研究视角从物质空间的“建成形式”转向其背后的“深层结构”,建构了一种关于城市空间发展的新认知:城市建设发展中实现文脉传承的关键并不是对历史形式、符号本身的保护或复制,而是空间要素地域性组合模式及其内在生成机理的延续,由此形成的形态组织与场所营造方法,才能实现历史文脉传承与城市建设发展的共赢,才能真正地避免未来的城市发展除了古迹之外,新城都是“千城一面”的状况。在这个意义上,空间基因连接了城市空间发展的历史与未来,为全球不同文化背景中的城市可持续发展及创造具有魅力的、地方化的空间提供了理论和技术支撑。

未来,为了进一步推进空间基因研究的系统化、标准化发展,需要结合大数据、人工智能等新技术,探索空间基因识别提取、解析评价、传承导控的量化方法。同时,基于基因库的概念和近年来人类基因组计划、材料基因组计划的蓬勃发展,可推进空间基因库计划,通过全球范围内各城市空间基因的收集形成人类聚落的空间基因库,不仅可为当地城市规划设计与管理提供基础信息,还能促进全球学者的国际合作,进一步为世界城市多样性和可持续发展贡献力量。□