经济循环流转视域下世界市场扩张困局与治理

2023-10-19王玉柱

王玉柱

一、引 言

世界经济作为一个整体,是世界范围内生产要素循环流转(circular flow)和收益分配关系的辩证统一体,其运行过程体现为相关经济体间互动发展的系统论发展逻辑。相比古典和新古典有关开放宏观经济学分析架构,世界经济循环流转理论是立足于系统论视角,阐释世界市场空间扩大过程中世界经济体系循环与增长发生机制的重要认识论和实践论的创新。二者最大的差别在于,开放宏观经济学大多将世界市场规模视为恒定因素,分析进出口贸易、资本流动、货币供给、汇率和利率等变量间的变动关系和趋向均衡的条件,而世界经济循环流转维度的研究是将有效世界市场规模视为影响经济增长的核心变量,研究世界市场空间可持续扩张与未来世界经济的有效增长问题。经济循环流转之于世界经济体系研究的理论价值并非理论的直接应用,本文作为初始尝试,主要体现为研究范式和经济过程的运行逻辑借鉴以及理论的初步提出。

现代世界经济增长建立在世界市场空间持续扩张基础上,新加入世界体系的国家和地区凭借其特有的生产要素禀赋参与世界经济循环,通过生产要素组合优化形成统计学意义上的经济增长效应。国际市场要素收益分配关系是影响全球化进程的重要变量,将从长远上决定世界经济运行的过程和发展走势。后发地区大规模参与世界产业分工,极大压缩了发达国家生产要素在世界市场的收益份额,因而也成为后者政策转向的重要因素。出于提升在世界市场中收益份额的考虑,发达国家越发倾向于通过缩减产业链规模,或通过抬高要素流动壁垒维系要素垄断收益。当前,诸多因素导致跨国公司海外市场空间拓展进程持续放缓,世界经济长时段和趋势性增长或将终止。鉴于世界市场格局出现系统性变革,全球经济治理仍需以有效市场空间拓展为导向,立足结构和整体功能视角,畅通世界经济循环体系,提升世界经济循环效率。

二、经济体系循环流转过程与世界经济运行机制的理论参照

经济发展作为一个循环流转的经济运行过程是古典经济学建立之前常用的分析路径。进入工业化时代以后,受研究工具创新及资本主义世界市场体系扩张带来的全球范围内长时段增长的影响,线性增长逐渐成为经济学研究的主流范式(Akhabbar 和Lallement,2011),也因此使得基于经济循环流转关系的发展思想被束之高阁。考虑到世界经济运行的整体属性和未来低速增长常态,经济循环流转范式对于阐述后疫情时代世界市场空间内的互动关系,尤其是收益分配关系导致的国际经济关系变革,具有较好的理论探索空间和实践指导意义。

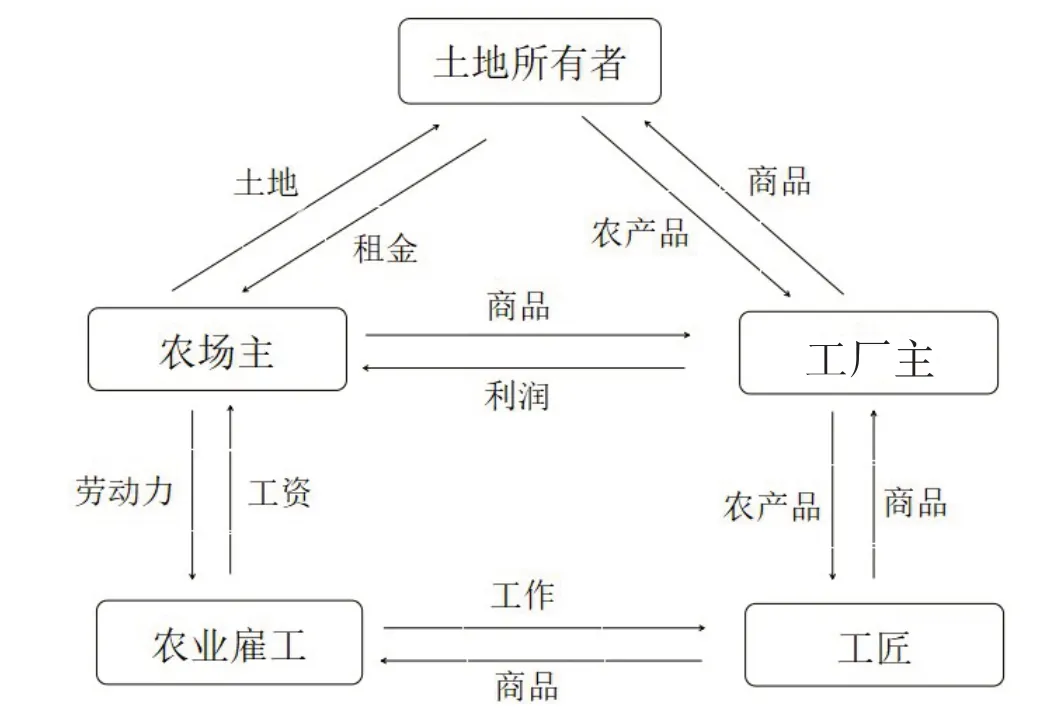

(一)农业和商品经济时代经典经济循环流转模型

循环流转的经济发展思想注重从整体论和系统论视角分析经济体系内部的发展互动关系,其理论源头可追溯至前古典时期理查德·坎蒂隆(Richard Cantillon)对于制造业和农业部门之间生产关系的分析。他在《商业性质概论》一书中,以土地为基础,构建了包括地主、农民与城市生产者间的循环关系(理查德·坎蒂隆,2017)。这一生产循环体系包括两个过程:一方面,地主向农民提供基本生存资料,以雇佣农民为其耕种土地;另一方面,地主将农民的生产所得与城市生产制造者交易获得再生产物资。该循环关系中,两大部门内多元经济主体之间的生产供给维持着一种总产出相对稳定的静态循环关系(图1)。法国重农学派代表人物弗朗索瓦·魁奈(François Quesnay)延续了理查德·坎蒂隆有关经济部门之间循环流转的思想,他用“经济表”描绘经济体系中土地所有者、生产阶级和不生产阶级之间的循环关系,从整体论视角描述一个经济体不同部门之间的生产交换关系平衡,以及如何维持经济循环周而复始和持续不断的运行机理。弗朗索瓦·魁奈立足农业的基础功能,从保护农业生产有效激励角度,提出“只有持久所有权得到保证,才能促使劳动和财富用于改善和耕种土地,用于商业和工业企业”(弗朗索瓦·魁奈,2013)。

图1 理查德·坎蒂隆经济循环流转示意图

在资本主义商品经济大发展背景下,经济循环流转的形式和内涵发生了重大变化。尽管经济分析范式朝向线性化方向发展,但循环流转理念仍在诸多经济学分析中得到应用。马克思在弗朗索瓦·魁奈有关资本、货币和商品循环流转经济思想的基础上,提出简单再生产和扩大再生产的分析模型,二者均涉及生产资料和消费资料两大生产部门之间的关系平衡问题(中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,2014)。马克思在两大部门平衡关系论证中提出,生产资料和生活资料生产在一定时期内总存在一个最优比例问题,当一个部门出现过剩,则对应另一个部门供给的相对不足。扩大再生产过程涉及一个新的循环流转体系的建立,两大部门生产比例需要相应地调整(韩丽萍,2006)。西方现代经济学建立和发展以来,采用循环流转理念的分析亦不在少数。约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)将经济生产视为一个社会过程,认为生产与消费互为因果,每一种生产和消费都会相应影响其他生产和消费,人们通过市场交易实现生产与消费之间的循环流转关系(约瑟夫·熊彼特,2018)。

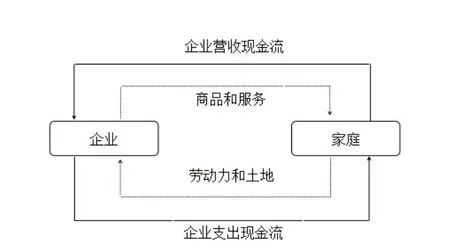

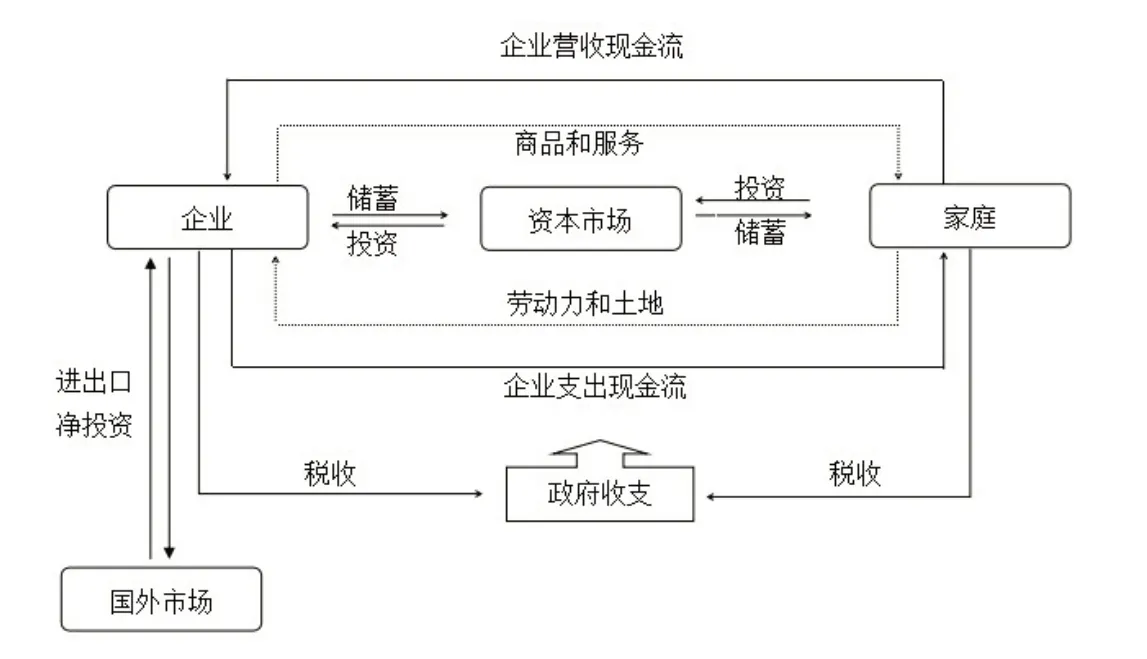

(二)现代经济体系内从两部门到多部门循环流转的模型拓展

现代经济运行过程日趋复杂化和系统化,从循环流转角度描述经济运行过程,能够更好地分析经济发展的结构性问题。华西里·列昂惕夫(Wassily Leontief)在他1928年撰写的博士论文《经济是一个循环流转过程》一文中,通过研究生产流程中各部门间投入与产出关系,分析得出在一定条件下特定循环系统具有其内在的投入和产出稳定性的结论(Leontief,1991)。后来若干年内,华西里·列昂惕夫将投入产出关系应用到美国经济分析中,他在1936年发表的《美国经济体系中投入产出数量关系》一文中,借鉴弗朗索瓦·魁奈“经济表”分析范式,建立一套描述美国1919年经济体系各部门间循环流转关系的投入产出表(Leontief,1936)。无独有偶,被称为国民经济统计之父的理查德·斯通(Richard Stone)几乎在同一时期的英国也开展了相似研究,在其影响下,联合国推出了《国民经济核算体系及其辅助表(1953)》,标志着现代国民经济核算体系的建立。与华西里·列昂惕夫几乎同时代的奈特·弗兰克(Knight Hyneman Frank)亦从经济循环流转过程出发,分析经济体系内部不同组织部门之间的互动关系。他在《经济组织》一书中,将经济组织体系简化为只包括企业和家庭的两部门“循环流转图”(circular-flow diagram)。该循环体系内,家庭向企业部门提供企业生产所需要的土地、原材料和劳动力等基础生产要素,并从企业获得现金收入。同时,家庭再以其现金收入所得向企业购买商品。二者之间形成了相对稳定的循环流转关系(图2)(Knight,2013)。其他学者随后分别将政府、净出口、金融、海外市场纳入其中,另有学者将海外市场纳入循环体系,两部门模型自此被扩展至四部门或五部门模型(图3)(Vanita,2010)。

图2 两部门经济循环流转图

图3 五部门经济循环流转图

(三)经济循环流转理论对于世界经济体系运转的研究借鉴

经济循环流转理论对于研究世界经济体系运行具有较好的参考意义。资本主义世界体系建立以来,其作为一种高效的经济运行组织模式,不断传导至更广的地理空间,全球生产一直处于持续扩张的动态循环中。古典主义经济学家西斯蒙第最早提出“世界市场”的概念,他认为由于新技术的使用和生产成本的降低,产品市场竞争力有效提升,因而能够实现更大范围内的市场扩张(西斯蒙第,1964)。新航路开辟、工业革命、交通和通信的发展、资本主义生产方式的扩散最终推动了世界市场的形成(杨圣明和王茜,2018)。工业革命以来,受国内和区域市场容量的制约,发达国家国内消费增长达到一定程度后出现消费饱和现象,资本家通常借助外部市场扩展,重构并扩大消费品与原材料市场的新产业循环体系。二战后,全球进入跨国公司海外投资大发展时代。资本主义世界市场体系的范围逐步从“中心”区域逐步扩展至“外围”区域。全球产业借助市场空间扩张实现梯度转移和跨区域传导式增长。

世界范围内先后经历三轮大规模资本主义世界市场体系扩张进程。第一轮发生于战后恢复重建阶段。美国将其过剩的资本、设备和技术等生产要素在扩大的市场空间内实现更大规模产业化,逐步在一些细分市场与欧日形成各具优势的错位竞合格局。从二战结束到20世纪60年代,世界经济中心集中于“环大西洋地区”。20 世纪60 年代后,欧洲经济增速下行,世界经济中心逐渐从环大西洋地区转到环太平洋地区(Okita,1986)。第二轮发生于20世纪70年代后,在跨国公司对外投资驱动下,在不断扩大的世界市场空间内日渐形成一个更大规模的产业链分工体系,相关经济体在细分产业实现分工经济性和生产的规模效应。日本在这一时期亦开始步欧洲后尘,进入低速增长甚至长周期衰退阶段。第三轮扩张发生在20世纪90年代后,以中国开启社会主义市场经济建设和全面参与国际大循环为标志。中国采取了从局部到整体的渐进式改革开放进程,国内生产要素在一个较长的时空梯度内逐步融入世界经济循环体系中,最终得以形成近40年的高速增长。这一时期,其他发展中国家和转型经济体参与世界经济循环进程亦显著加速。根据1990 年世界人口统计数据,全世界范围内实现向市场经济转轨的人口比重达到43.5%(Antràs,2020)。20世纪90年代至2008年国际金融危机爆发前夕,世界进入“超级全球化”发展时代(Kessler和Subramanian,2013)。

三、世界经济循环、生产要素卷入与国际市场扩张改变的收益关系

全球产业链分工时代,主要经济体从国际生产合作中获得收益多寡取决于参与要素的规模以及要素的市场定价。世界经济体系作为不同要素国际生产合作的发生过程,需从整体论视角研究国家或经济体作为分配主体的受益关系。基于要素循环和要素收益实现机制的分析架构,对于解析当前全球化发展困局具有重要启示意义。相关国家或经济体在全球生产合作中的要素分配结构更能反映全球化背后力量博弈关系。

(一)生产要素卷入世界经济循环的增长过程分析

经济增长作为一种普遍现象是近代资本主义世界体系建立以来才发生的事。在古典经济学创设初期,主流经济学研究更倾向于以静态视角描述经济生产过程的循环流转关系。人类进入工业化之前,传统农业、手工业和畜牧业占主导的社会经济形态具有典型的自然经济属性,难以形成统计学意义上的显著增长效应。近代以来,资本主义生产方式变革推动世界生产体系持续扩张,后发地区通过将本地区原料、劳动力等生产要素融入全球产业体系实现本地区产业化发展。这一过程中,来自发达国家的先进生产要素与后发地区既有要素禀赋融合,实现地区产业化和经济增长。发达国家海外殖民过程中,国际分工超越传统地理空间界限,逐步形成殖民地与宗主国以及殖民地之间更为复杂的产业循环关系。生产要素循环体系随着世界市场扩大而不断扩展,新市场空间内闲置生产要素不断被卷入到世界循环体系中。由于大部分殖民地处于自然经济占主导的未开化发展阶段,本地工业原料、劳动力等生产要素在较短时段内被大规模卷入到世界生产体系中,不仅提升了产出效率,同时在市场机制下形成显著的价格溢出效应,最终表现为世界范围内经济总量的扩张现象。

20世纪以来,全球分工经历了从垂直一体化到水平一体化、再到垂直专业化的发展转变。20世纪六七十年代以来,跨国公司对外投资大发展推动的要素跨境流动及因此形成的后发地区产业转移效应具有普遍意义。尽管不同经济学流派对于增长的解释维度存在差异,但大多认为经济增长是特定市场空间内生产要素组合优化的结果(王玉柱,2020)。跨国公司对外投资大发展改写了全球贸易格局,投资超越贸易使得世界经济运行规律发生根本改变,以资本为载体的生产要素国际流动已成为世界经济运行的本质特征。市场空间梯次扩展为相关生产要素流动和实现组合优化提供了有效空间载体,世界市场的地理空间扩张成为世界经济增长的重要驱动机制。这一过程中,发展中国家相应生产要素大规模卷入世界生产体系,与跨国公司的生产要素流入形成新的要素组合和增长效应。随着相关区域相继参与世界分工体系,新加入地区的经济生产行为及其活动依据发生重要变化。当地生产原料、劳动力等生产要素以国际市场为依据参与分工和进行市场定价,与外部先进要素流入形成要素合作关系(张幼文,2020),并通过要素组合优化实现增长潜能的激发。

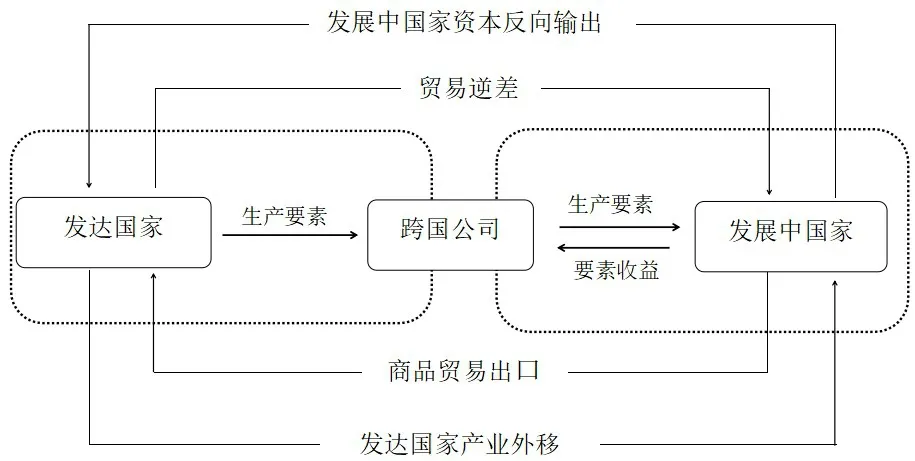

(二)世界市场循环扩大与发达国家要素收益稀释

要素收益国际分配论一般用以描述发展中国家在国际要素收入分配中的不利局面。全球价值链分工时代,该理论对于分析当前发达国家在全球产业链中的收益关系及政策调整同样具有重要参考意义。跨国公司对外投资遵循“迂回生产”(Roundabout production)的效率原则,通常产业链越长、分工越专业,生产效率就越高(Bonar,1889)。世界市场持续扩张进程中,现代产业体系相关复杂生产环节被分解为更多的细分生产领域,发展中国家以其相应要素禀赋通过垂直专业化方式参与其中。然而,随着分工的细化和产业链的延长,发达国家国内经济部门在产业链中的占比被持续稀释,尤其是发展中国家群体性产业化成长必然会对发达国家在全球产业链分工中的要素贡献度和收益份额形成挤压。

基于要素投入的国家间收益分配关系是国际经济关系的重要命题,以要素为基础的分工体系决定了国际利益分配的基础架构的内在逻辑(张幼文,2002)。发达国家在全球市场中的要素收益占比下滑是其推动贸易规制重组和推动贸易集团化的重要缘由。20世纪70年代以来的全球经济发展历程表明,在跨国公司对外投资大发展驱动下,欧美日相关国家产业大规模外流,中低端产业部门普遍出现“产业空洞化”现象,并导致严峻的当地就业和政府收入危机。此背景下,发展中国家利用出口经济盈余向发达国家进行反向资本输出,使得发达国家财政赤字、贸易赤字得以短暂延续,资本市场的虚假繁荣伴随实体产业的空洞化危机同步发生(图4)。2008年国际金融危机后,这一脆弱的世界循环体系最终演化为发达国家社会层面发展的危机。

图4 跨国公司对外投资大发展时代的世界经济循环

(三)要素价格均等化与发达国家要素市场收益溢价问题

要素价格均等化是影响发达国家在世界经济循环体系中收益分成的另一关键因素。作为重要的国际贸易定理之一,要素价格均等化反映了自由贸易环境下国际生产要素趋向价格均等化的发生机制和发展过程。瑞典经济学家伊·菲·赫克歇尔(E F Heckscher)在《对外贸易对收入分配的影响》一文中提出,由于禀赋差异导致要素价格差异,若不考虑运费等交易费用,不同国家和地区的要素价格将出现趋同效应(Heckscher,1919)。国际市场上要素价格均等化表现为两方面:一是高端要素价格的趋势性下行,二是低端要素价格的趋势性上涨。世界市场持续扩张过程中,要素跨越国界的常态化流动推动要素价格朝着均等化方向发展。一般认为,发达国家通常以先进技术、资本等稀缺要素垄断溢价,汲取发展中国家低端要素市场利润,占据市场价值链主导地位。发展中国家在未有效参与世界经济循环体系之前,相关低端生产要素价格处于长期被抑制状态。由于国际要素价格总体趋向均等化,发达国家高端要素垄断溢价必然处于持续下滑局面。导致高端要素价格下行原因有多方面,核心因素在于跨国公司的技术扩散和发展中国家自我技术成长使然。跨国公司对外投资带来的“干中学”效应推动发展中国家在技术创新、人力资本和管理体系等方面形成新的竞争优势(Arrow,1971)。发展中国家在新要素领域逐步形成对发达国家的追赶和替代,要素高端化过程改变的市场供需关系必然传导到价格层面,进而挤压发达国家稀缺要素的国际市场垄断溢价以及其在世界经济循环体系中的收益份额。这也是近年来发达国家强化知识产权垄断、在投资贸易领域对发展中国家知识产权议题施压,以及对先进技术海外投资设限的重要政策逻辑。此外,高端生产要素价格下滑过程中,发展中国家市场上的低端生产要素价格也会出现相应上涨,客观上进一步挤压了跨国公司海外投资的要素收益占比。

四、发达国家重构世界循环体系和收益分配关系的政策举措

发达国家作为全球化进程的传统驱动力量,因在国际分工中利益受损,不断向跨国公司施压并推出一系列产业链重组政策以重构国际市场收益分配关系。发达国家通过“小集团化”生产缩短产业链长度,并进行先进生产要素流通阻断和对华产业链分工低端“锁定”维系生产要素的垄断溢价。

(一)要素收益分化与发达国家主体权力流散困境

全球化进程中,跨国公司与投资母国之间有着差异化的利益追求,前者以市场收益最大化为导向,遵循股东收益至上的经营原则,后者需要兼顾国家安全和社会发展等多方面需求。跨国公司大规模持续对外投资转移意味着主权国家财富外流和国家权力的耗散,不可避免地侵蚀主权国家的利益根基(苏珊·斯特兰奇,2005),并引发投资母国国内层面的抵制。不断膨胀的跨国公司体量越发折射出股东个人财富与主权国家利益之间的割裂。跨国公司越发倾向于逃避主权国家监管,选择在第三国或离岸市场注册,以淡化母国管辖权属关系,同时实现避税。二者利益目标的根本差异也因此使得投资母国政府与跨国公司之间的博弈持续升级(朱鸿伟,2002)。卡尔·波兰尼在其著作《巨变:当代政治与经济的起源》一书中,提出社会与市场之间的“双向运动”,认为社会层面的抵抗将反作用于市场层面,并最终推动国家政策的调整(卡尔·波兰尼,2013)。发达国家底层民粹力量驱动的政策调整通过法律规制层面“胁迫”跨国公司从发展中国家市场撤离。全球化背景下,国家政策调整将趋向于保守化和保护主义(郑宇,2018)。由于发达国家政府无法直接通过行政命令规制跨国公司海外投资行为,就越发倾向于以国家安全为由,通过国内法对本国企业海外投资行为施压。世界市场空间内正形成“发达国家政府—跨国公司—发展中市场”多元主体三角博弈的复杂格局。近年来,大国政治竞争导致“泛安全化”盛行,发达国家以安全为名加大对外投资审查力度,通过国内法影响跨国企业海外投资行为,或通过出口产品管制限制本国企业的海外经营业务。比如,通过产品和技术的出口管制对本国企业海外经营活动产生直接影响。

(二)通过产业链收缩和低端锁定维系生产收益垄断

发达国家在重构产业链分配关系方面,总体上采用通过政策规制缩短产业链长度的方式,推动实施政治化和意识形态化的“友岸化”或“近岸化”生产,形成排他性产业链集团垄断。发达国家将投资贸易领域与人权、市场经济标准等意识形态挂钩,将“敌对”国家生产的商品排斥在“民主国家”市场之外。以“小集团化”分工替代全球化大生产分工意味着国际政治主导的生产布局调整,以及由此形成的生产收益“局域化”和再垄断。相比传统意义上的产业间贸易,“小集团化”生产越发体现为一个巨型企业集团的内部资源调配关系。企业出于规避国际政治风险考虑,重新调整产业链布局,大量生产环节被布局在“友岸”和“近岸”区域。后疫情时代,这一生产布局调整进程在发达国家政治施压下有加速发展之势。《经济学人》发文称,在推动产业链“去中国化”进程中,西方跨国企业正致力于构建一条从日本北部的北海道延伸穿过韩国、中国台湾、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨和孟加拉国,一直延伸到印度西北部古吉拉特邦的新产业发展带,以此作为替代中国制造的“亚洲替代供应链Altasia”①。

跨国公司海外投资转移过程本质上是高端生产要素“游牧”低端要素的生产行为。跨国公司为获得更低生产成本,在强化对核心知识产权、关键技术和产业垄断的同时,对发展中国家采取更为严苛的投资和技术标准,造成下游低端产业之间陷入低价竞争的恶性循环中。发达国家期望通过分工“锁定”模式实现产业链重组,将中国等发展中国家长期“锁定”在价值链最底端,并使得发展中国家之间长期陷入“逐底竞争”的被动发展局面,以实现产业链分工的新型等级制体系(王玉柱和刘振坤,2021)。由于发达国家坐拥产业链上游核心技术和产业领域,导致处于产业链底端的庞大发展中国家群体,不断以其廉价的生产要素投入全球生产体系中,在一个连续的时空内不断承接着低端生产的产业转移。由于中低端生产部门进入门槛相对较低,西方跨国公司通过在下游生产制造环节的合同分包和底层恶性竞争持续挤压发展中国家的收益空间,同时提升技术垄断方的生产利润。这一政策手法明显区别于美苏争霸时期采用的“遏制”(containment)战略,更类似于一种国际制度和产业发展层面的“规锁”(confinement)(张宇燕和冯维江,2018)。

(三)通过先进生产要素流动管制维系发达国家在世界经济循环体系中的垄断溢价

为缓解要素价格均等化对高端要素垄断溢价的影响,发达国家通过强化知识产权保护和增强关键产业和技术的控制实现要素收益内部化。近年来,全球主要大国间经济纷争逐步从传统国际贸易领域过渡到国际产业领域,尤以中美经贸关系变化为典型。近年来,发达国家在卡脖子技术、关键产品等方面加强生产和技术性外溢控制,以更好地稳定其国家生产性权力和核心竞争优势。2022 年底,美国出台《芯片和科学法案》,明确限制相关芯片企业参与中国的相关业务,诸多芯片企业为规避业务风险,纷纷外移至东南亚等邻近市场,或回归美国内市场以期获取政府补助。美国同时通过扶植盟友,构建替代中国的产业链体系,比如,联合其他国家推动组建“印太经济框架”(IPEF)和“芯片联盟”(CHIPS),在高端产业和技术领域阻断对华出口。当前,发达国家通过精准制裁或技术阻断等手段阻碍要素流动的做法愈演愈烈,正逐步蔓延至所有可能的技术领域。2023 年8 月初,美国总统拜登签署了关于“对华投资限制”的行政命令,严格限制美对华敏感技术领域的投资,并要求美企就其他科技领域在华投资情况向美政府进行通报。这一禁令的签署意味着美国开启了全面限制先进技术领域对华投资的新阶段。为避免“断供”和“卡脖子”导致的产业链风险,相关国家不得不采取国产化替代战略,以破局制裁或产业封锁的发展之困。发达国家推动高端要素领域的垄断,以及由此导致的发展中国家应对发达国家封锁的政策反制,二者相互强化形成的全球化阻断力量将对传统新自由主义下的世界市场体系和既有全球自由贸易体系产生深远的冲击。

五、有效的世界市场空间拓展的全球治理逻辑

当前的世界经济困局本质上可归结为世界市场空间扩张困局导致的世界经济增长放缓问题。全球经济治理政策设计需立足世界经济循环运作的内在机理,推动市场空间广度和深度层面的拓展,针对“边缘”和“碎片”区域进行再整合,立足结构主义视角优化本国新产业化发展道路,重构内外协同的循环关系,打通要素流通堵点,畅通要素循环体制机制,通过技术传播和扩散优化要素流通速度和循环效率。

(一)“慢全球化”时代拓展世界循环体系的市场空间基础和制度供给增量

世界经济进入“慢全球化”时代,部分尚未纳入世界体系的国家和地区在全球经济版图上呈现出“边缘化”和“碎片化”特征。比如,被称为“心脏地带”的欧亚内陆及其他传统全球化“边缘”地带。有的地区甚至迄今仍处于自给自足的自然经济时代,缺乏参与现代国际分工的经济基础。尽管发达国家政府推动产业链收缩,但跨国企业仍追求要素的国际市场收益,吸引外资流入上述区域,推动实现区域产业化和融入世界经济循环的外部动力基础犹存。在高质量共建“一带一路”背景下,中国正接替西方成为全球化进程的引领者,诸多“一带一路”项目建设位于“边缘”或“碎片”区域,推动相关区域融入世界经济循环体系的根本出路在于采取分步走战略,以构建基于区域或本地市场的产业发展基础。

面对全球市场分割导致的制度成本激增难题,未来需要新的制度供给和治理模式创新以破解市场空间扩张困局。除本国政府扮演相应功能角色外,有效的制度合作还应以联合国《2030年可持续发展议程》的落实为抓手,联合国际多边发展机构,推动实现多元利益攸关方在全球治理领域的增量供给合作,推动适宜地区发展的要素禀赋结构的优化。针对发达国家出台的一系列“一带一路”竞争性项目,需以制度合作创新提升发展包容性,使竞争性项目建设在未来与“一带一路”项目形成产业链协同互补效应。

(二)世界循环体系内供需关系转变与构建自主产业体系的政策逻辑

世界体系内新的供需关系塑造体现了结构主义导向的系统论发展逻辑。发展中国家新一轮工业化发展需跳出传统全球化范式,推动构建经济体系内部不同部门之间的循环流转关系。由于国际市场需求相对饱和,新的世界市场空间扩张动力衰减,此前大多发展中国家采取的“出口导向型”战略将面临更大的发展阻力。对此,需重塑发展中国家工业化的政策逻辑,推动产业政策从世界市场需求向国内市场供给转型,以建立本地区产业发展基础为导向,形成世界经济循环内的供给增量,再通过“用商品生产商品”的方式实现与全球产业体系的价值链循环联系(Sraffa,1960)。供给学派创始人,法国经济学家让·巴蒂斯特·萨伊提出的“供给理论”,其核心思想是通过生产供给为生产者提供消费能力支撑,进而形成生产与消费的循环流转关系。区别于凯恩斯主义基于厂商最大利润、生产和就业达到充分均衡的“有效需求”或“总需求”概念,让·巴蒂斯特·萨伊供给思想的最终落脚点仍然是激发或创造一种需求,并通过自我生产能力建设去满足这一需求。新工业化国家最终需要通过自身生产供给增加解决其参与世界循环的产业基础问题。让·巴蒂斯特·萨伊认为,真正的消费者应该本身也是生产者,这样他们才有能力去消费(默瑞·N·罗斯巴德,2012)。

在推进产业结构均衡和实现经济可持续发展方面,需要政府层面进行结构主义导向的政策设计,采取一系列同步推进的政策举措②。平衡增长理论的先驱罗森斯坦·罗丹,1943年在《东欧和东南欧的工业化问题》一文中提出“大推进(big push)”理论,他认为发展中国家市场规模狭小限制了现代化大工厂的建立,孤立的、较小的投资效应不足以对增长产生足够的影响;为了取得成功,投资总量必须有个最低限度,必须同时对各个工业部门全面地、大规模地投入资本,使得各部门之间能够实现有效循环流转(Rosenstein-Rodan,1943)。该理论对于发展中国家工业化的重要启示意义在于:在缺乏足够的工业化投入背景下,相关产业投资需首先考虑到与既有世界循环的内在链接机制问题。

(三)技术变革与基于世界市场空间深度拓展的世界循环体系优化

技术进步是改善经济循环效率和实现市场空间深度拓展的动力之源。约瑟夫·熊彼特(2018)从技术创新角度提出“创造性破坏”对于打破传统经济循环和实现增长的重要意义。鉴于当前世界经济发展困局,全球范围内的技术创新、传播和扩散有助于打破既有静态循环流转发展困局,以实现更高层次和更广范围的世界经济循环。技术迭代速度提升有助于促进“次新技术”的全球扩散,进而打破既有产业循环体系束缚,实现“创造性破坏式”增长革新。当前,发达国家在垄断最新技术的同时,对于“次新”技术的控制相对宽松。从有效的全球治理角度,立足大国协调提升技术公共产品增量是解决世界经济循环困局的重要突破口。

生产要素流通效率是影响循环流转效率的重要因素。生产要素流通效率改革有助于优化生产流程、压缩要素流转时间和降低要素流通的风险损益。生产要素流通效率提升涉及营商环境层面的制度改革、企业内部管理流程优化和完善的软硬件配套设施的有效供给等方面。良好的营商环境有助于降低资金流通的交易成本,有助于规避知识产权要素流通过程中可能发生的市场溢出风险。生产要素流通效率相应的改革还涉及制度层面公共产品的有效供给。比如,跨境资金结算系统稳定和安全有助于提升资金结算效率,区域供应链韧性能够提升企业经济活动的安全预期。优化企业管理流程亦是生产效率提升的重要路径,先进生产管理系统不仅能够改善物流仓储周转效率,还有助于提升资金流通效率和节约资金占用成本。

结语

本文尝试从整体论和系统论视角探索世界经济体系的运作机理。世界经济体系内不同经济部门之间的循环流转关系反映了世界经济运行的内在逻辑。世界经济增长首先体现为世界经济循环流转所依托的世界市场空间持续拓展的过程。后发国家以相应要素禀赋参与国际分工,推动世界经济循环规模扩张,形成统计学意义上的世界增长效应。随着国际市场要素收益率趋向均等,尤其受世界经济循环中大国博弈关系的影响,要素跨市场流动的动力基础日渐衰减。发达国家通过投资和贸易规制手段重组产业链分工关系,以及通过限制先进生产要素跨境流动和维系高端要素垄断溢价等政策举措将对既有世界循环体系的增长有效性产生深远影响。从全球经济治理的有效实践看,未来世界经济可持续发展仍将取决于世界市场空间的有效拓展。一方面仍需致力于打破市场分割,通过整合“边缘”和“碎片”区域市场,打通软硬基础设施循环堵点,拓展世界经济循环的市场广度。另一方面,推动世界市场空间深度层面的拓展,通过有效制度供给改善生产要素流通效率,通过技术创新和有效技术扩散实现世界经济循环的提质增效。

注释:

①英媒又炒“亚洲替代供应链”,未来数年可望逐步取代中国?[EB/OL].环球网,2023-03-06.https://world.huanqiu.com/article/4BxaKnmzuFJ。

②结构主义者强调宏观经济结构的一体性和整体性,同时强调动态非均衡、不可分性和互补性以及非新古典主义理性行为方式这三套假定。参见:马颖.论发展经济学的结构主义思路[J].世界经济,2002(4):24-37。