石树草

2023-10-18向墅平

◎向墅平

石

亘古以来,石,在大自然中抱紧自己,心甘情愿深陷孤寂——深邃的孤寂,辽阔的孤寂,自由的孤寂。但,人类择其实用价值——质地坚硬,首先将其用作生产生活的材料。石的利用,始于石器时代。人类与石发生关联,成为文明的起点。中国古代神话传说中,女娲用五彩石修补天空、重整宇宙,为万物的生存创造必要的自然条件。漫长的农耕文明中,石,被请出大自然,持续为人类服务。

我对石与人类关系的最初直接认知地,在我降生的乡村。数不胜数的石,有随处可见的小块,亦以岩或山的形式存在。小块的石,被乡亲们用来铺公路;或者被碾成碎石,和水泥混合做混凝土建材。父亲当过打石匠,从岩壁中取下大块石,加工成条石砌屋。听老人讲,有些地方房屋为全石砌成,名曰“石头房”,且有多年历史。我们当地则以条石作为房屋墙基,墙体先后经历泥胚、空心砖、火砖,而非全石。幺爸手艺更精湛,可将选好的大小块石,细细雕刻打磨成生产生活用具,大的有石磙、石磨,小的有石碓窝等。我无数次看见过,打谷场上,那由大青石做成的呈圆柱体的石磙轰隆隆滚动的情景。石磨则基本是家家户户都有的:分为上下两部分,圆形有齿;下扇有齿的一面正中,装有木质柱状磨心,上扇有齿的一面中部有孔;两扇合起来,下面放上磨盘;上扇侧面装上一个或两个向侧面伸出的推把;一种小手磨把则为弯曲向上安装。我家那座石磨,常年搁于屋边,上边搭了塑料棚遮雨。常常是父母配合:父亲推磨,母亲给磨心里“喂”玉米、糯米、高粱等须磨碎的谷物。石磨也轰隆隆响着——那是原本孤寂的石,在人力的作用下情不自禁地发声。我年岁稍长后,也推过磨,感觉好费力,体验了劳动的辛苦,亦感觉出石不愿被人随意使役的倔强。石碓窝是锥形,底是平的,中间空的,有一根石头做的棍。母亲常常用它舂米、面、花椒、辣椒粉、芝麻等。母亲忙别的事时,我自告奋勇用过它,但因性急缺乏耐心,弄上一会儿就丢开了。

如果说,石以石磙、石磨、石碓窝的形式,和人有着特别热乎的相亲相爱;那么,被加工成石碑的石,则以其特有的孤寂,陪伴土里长眠者的漫漫孤寂了。儿时的我总觉石碑森然可畏,不敢轻易亲近。还有,在山岩边或寺庙里,或信佛的乡亲家里,可见石雕的石菩萨。石,以此形式,常年享受人们点燃的香火;但,它却漠然静听人们的祈祷,始终不发一言。我也被大人带着拜过石菩萨——拜过石,不过是求点心理安慰罢了。

多年以后,移居城市,又见采自大自然的石被加工成形形色色的东西。公园里或景区,有石桌、石凳、石椅,供人休憩。冰凉的石,可以吸纳人的体温;或者,孤寂的石,可以听人唠嗑。大街头、大厦前,有各种石雕,如石马、石羊、石狮、石人像等,成为景观,供人欣赏。石的孤寂,则被日日月月永无停歇的热闹潮水般淹没。我常常想:倘若石有思想,它们真的是在如此喧闹的环境里兀自沉思吗——不然,为何它们一直纹丝不动呢?如果沉思,应该是在思索它与人类的关系吧?而那一幢幢高楼,一条条街道,甚至几乎整座城市,哪里没有石的筋骨与灵魂呢?本城尚留一处老城墙,砖石结构,历经多年,依然坚固。石在建造古城墙中,亦发挥着重要作用;见证了多少场攻城与守城的血雨腥风——它的千古孤寂,恐已荡然无存。我常在那段古城墙前,良久,肃然静默。中国至今保留着为数不少的较为完整的古城墙,最为著名的当数西安城墙、平遥城墙和南京城墙。

那些被称为奇石之石,多少年来与人类心灵默契相通

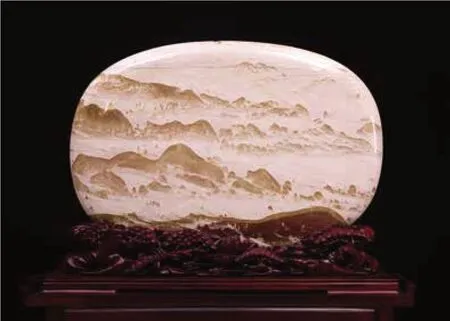

某日,逛了一下奇石店。那些被称为奇石之石,多少年来与人类心灵默契相通;赏石文化,源远流长。走进奇石店,但见形态、色调、大小、年代不一的一块块奇石,琳琅满目,让人眼花缭乱;以产于三峡地区的“三峡石”居多,缘于本城万州属于三峡地区。对于奇石我是个外行,见着该店内价格不菲的奇石暗自咋舌。在另一家奇石店,我买了块价格较低但造型精致的三峡石,上有一帆风顺图案,色泽明朗,摆在单身宿舍案头。读书写作间隙,与之脉脉对望——值此人心浮躁时代,奇石是大自然赠予我们修心养性的精神食粮,是进入我们灵魂的一道光。

忽一日,我像大动了慈悲心:想要让那块案头之石返归大自然,重新拥有一份不为人所扰的孤寂——自由的孤寂,辽阔的孤寂,深邃的孤寂……

树

树,是大自然中极富魅力的存在:繁茂的枝叶,挺拔的身躯,何其彰显生命活力;是植物中的佼佼者,更被人类赋予了精神的象征,风骨的隐喻。

树,亘古以来,在野外自由生长:是大自然的点缀,是大地上的精灵。后来,树被人类引为伙伴,入驻人类的生活空间——不啻自然与人的亲近与交融。

打我有记忆起,树就给了我深刻的印象。如无数生于乡村、长于乡村的人一样,我很早就和树建立了深厚的感情。村庄里处处可见树的身影。山岭上的树最为密集,然后,是坡上、田野、路边、池塘边。比较集中的,还有院子周围:一棵棵树,和成片的竹林一道,将院子甚至村庄,掩映于其中。稍远望去,或高空俯瞰,如一幅唯美动人的画,一幅散发古朴自然气息的画,一幅令如今多少城居者欣赏不已的画。当然,乡村的树,基本是乡亲们亲手植下的。那些树,不只是成为风景线,更有其实用价值,如防止水土流失,作为打制家具的材料,或者结出食用的果子。

我家老屋前后挺立着一棵棵树,它们都是父母植下的,以桉树为主。因其生长快速,不几年便长成参天大树:在一定程度上可为老屋减少风雨袭击,更可用来打制木桌、木凳和木床等家什。平时,也无须家人怎么打理,它们就兀自向上生长。我和胞弟也像桉树一样,一年年往上生长。但,我们长不过桉树。桉树长得那么高,让我们膜拜,也激发了我们攀爬的欲望。和院子里的小伙伴们一起,我爬过村庄里好多的树:掏鸟窝,逮知了;或者,只为征服一棵树。征服欲,是人类与生俱来的遗传基因。越高的树,我们越想爬到最顶端。往往不惜被枝丫挂坏衣裤,或擦伤手臂。树默默不语,却暗暗以其高,启迪并鼓舞我们向未来生活的高处登攀。还有,它们向四方伸展开去的枝丫,对我们也是一种早期思想开导:不拘于原地,志在四方。

时间流逝。我们一帮小伙伴,一个个长大成人,离开世代生息的村庄,走向四面八方。而今,唯余那一棵棵树,留守在原地,安静地等着我们某日归来,重温儿时岁月。感谢它们,永远搂定故乡的土地,等于为我们搂定了根脉。

我像许多同龄人一样,进入城市。在不一样的环境里生活,心上总有隐隐不适感,挥之不去。一套商品房居室,盒子般嵌于高楼间。开窗所见,不复乡居时树竹掩映,亲切自然;而是楼房林立,森严可畏。我便在阳台上,养了几盆花,和一盆桂花树,聊作一份心理安慰。小区休闲小广场边上,种了几棵桂花树。花开时节,香气怡人。再往上走,有一小片较为集中的林荫树。四围,有楼房;底层居民常开着门,享受接近乡村院落的感觉。暑热天,好多老年朋友坐在树荫下聊天、打牌、下棋。树上,知了声声。我也偶尔在此逗留一阵子,和树亲近。

树,是大自然中极富魅力的存在

走出小区,走向大街。一棵棵高大挺拔的行道树,站立两旁。它们保持一种淡定的姿态,看人潮涌动,车流滚滚。作为不可或缺的加盟者,它们不只修饰城市容颜,更净化城市空气,也净化都市人的目光和心灵。走过它们身边时,我会短暂驻足,仿佛眼前的快节奏,在它们淡定的气场里,可以稍做停顿。烈日炎炎时节,在空调室以外,它们尚可给予我和路人一丝微凉。

当然,城市公园,是众树云集之所。我最爱去那里,如重逢老朋友——我想,天下的树,都该有相近的姿态和秉性;它们应和乡下的树一样,值得亲近与膜拜。走进其中,果真有熟悉的气息,树的气息,汹涌而来。我有刹那间的恍惚之感。树林间,鸟鸣啾啾,清风簌簌,置身其中,仿佛重返乡野。我虽不再像儿时那样有爬树的冲动,但喜欢伸手抚摸树身,或倚靠树身一会儿,像故友见面时的礼遇。

我供职的单位,在城外一座镇上。里面绿树众多。那些树,以其旺盛的生命气息,润灌着我们的心灵,让我们得以始终保持阳光的心态,干好日常工作,不负韶光。我的单身宿舍窗外,也有大树挺立;四时常绿,仿佛忘却世间所有悲欣、离合、荣辱与沉浮。有时,遭遇生活或工作的不如意,包括父母双亲相继离世时——独立窗前,和它们默默望上一阵,就有醍醐灌顶之感。与树毗邻而居,有道不尽的感动与美好。曾设想:退休后,返归乡下;将老屋整修下,与儿时那些树啊竹啊重新生活在一起,颐养天年。但,细细一想:不对啊,人若有志,何必走回头路;生活路上向前走,去遇见新的风景。欲与树毗邻而居,何妨另辟蹊径呢?

在网络上看到,有人就另辟蹊径,在森林里建房居住。一座设计美观又简洁的房子,坐落于郁郁葱葱的树木中。房主不仅是在践行人与自然和谐共生的现代理念,还不无欣慰地感言:世外一切纷扰都因树的屏障而却步,包括喧嚣、疫情以及其他人为灾难;吾但在此与树心无设防地常交流,嗅闻自然气息,安享岁月静好。或许,多少人如我一样,会有所心动吧——尽管,未来的行动概率,尚是个未知数……

草

一粒粒,那么渺小,那么低矮,以谦恭的姿态,亘古匍匐于大地之上——被人类词典,给予了一个普普通通的名字——草。不及庄稼和花木,受人待见和珍惜。倒是诸如“草菅人命”“草草了事”等词汇以及现代人口口相传的“没妈的孩子像根草”一类流行语,让天下众草,情何以堪——倘若,它们亦有思想和情感?

但,草,兀自不管不顾,铺天盖地生长,到处都是它们的身影。大地在,它们就在;它们是大地上最普通数量也最庞大的植物家族,是任何外力包括时间都无法抹去的存在;是从亘古至今再到无限未来,上天书写在大地上的永远的诗句。多少年来,它们亦被文人们写入诗词,如星星一般,长久闪烁光辉。“离离原上草,一岁一枯荣。”(白居易《草》)“一番桃李花开尽,惟有青青草色齐。”(曾巩《城南》)“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。”(高鼎《村居》)“谁言寸草心,报得三春晖。”(孟郊《游子吟》)“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”(崔颢《黄鹤楼》)……看似卑微的草,因而“登堂入室”,成为众口传诵的“风雅之物”。

草,还幸运地,进入现代人的流行金曲。“没有花香没有树高,我是一棵无人知道的小草。从不寂寞从不烦恼,你看我的伙伴遍及天涯海角……”和多少人一样,我是唱着这首风靡神州的《小草》长大的。草,和我结下不解之缘。

其实,自我出生,草就迎接了我,并陪我走过童年悠悠岁月——那是一粒粒故乡的草。故乡大地上,遍地是草;也像一粒粒原始的文字,爬满了儿时的记忆。它们不像庄稼一样,须施肥、杀虫,只要吸收阳光、空气和雨露,就可蓬蓬勃勃生长。草,随处可见的草,自然给我们孩子提供了玩乐之便。我常常和伙伴们一起,在草丛里捉蛐蛐、蝴蝶来玩。我们在大片的草地上,一边小鸟一般欢叫,一边毫无顾忌地疯跑,即使摔倒了,也丝毫不会感觉到疼。有时,索性躺在松软的草地上,半眯着眼睛遐想,或仰望着蓝天上的云朵入神。看晶莹圆润的露珠儿珍珠般,在草叶上晃悠悠滚动,不啻一种童年美育启蒙。

草,遍布故乡和童年。曾以为,自己会永远被一粒粒草组成的温柔网,网住——也同化成一粒草,度过一生春秋。可,多年以后,我还是冲出了这张温柔网,走向更广阔的世界。后来,在草极稀少的城市,构建自己新的生活。看惯了一粒粒草修饰出的世界,觉着貌似繁华的城市荒凉而陌生。网上有段文字写得可算动人心魄:“在城市里看见草,人的眼睛都绿了。草在城市是珍贵的,点缀在风景区,犹如在硕大的王冠上镶几颗绿宝石。”每当看见公园或小区草坪里的草,我还常常怀念起故乡的草。

故乡大地上的草,和乡亲们有着理不清道不明的情感纠葛。记忆里,父母如乡亲们一样,常常从野外割回青草,喂养家里那头大水牛。大水牛吃着草,津津有味的样子,像咀嚼美食,我有时调皮地,把它嘴边的草拿开。它也不恼,但眼巴巴望着我,意思是说:我还没吃够呢。有时,我们孩子也会牵着牛儿,到野外,让它自己将草吃个够。大水牛和乡村里无数耕牛一道,吃饱了草,就有使不完的劲,耕耘出乡亲们希望的水田,再慢慢长出饱满馨香的稻米,喂养一代代乡人。那可是一粒粒草,献出自己的生命,做出的贡献啊!从深层次说,一粒粒草,参与了乡村最为宏大的使命——繁衍生息,长久生长。母亲还常常将割回来的较为枯干的草,晾晒在屋前地坝上;彻底变干后,用作做饭的燃料。那一粒粒草,又牺牲自己,供养出乡村绵延不绝的烟火。那袅袅炊烟里,应该就有草的灵魂呢。父母有时还会把草弄碎,同家里的农家肥拌起来,浇上水,堆成堆,用铁锹拍实,让它腐烂发酵,到种地的时候是最好的农家肥。这样,一粒粒草,和乡亲们结下深厚情谊。然而,事物都有其两面性。草,也会成为乡亲们的“冤家”。当它们像不懂事的孩子一样,在庄稼地里野蛮生长,影响了庄稼的生长时,就成了父母和乡亲们眼里的“杂”草。我看过也参加过除草的劳动。一粒粒除,确实费力费时。“锄禾日当午,汗滴禾下土”呈现的,就是乡人除草的辛苦画面,是农耕文化的缩影。随着社会发展,“除草剂”闪亮登场,可以既轻松又彻底“歼灭”田地里的所有“杂”草。

不久前,我回了一趟老家。一粒粒草,长得那般旺盛。一块块无人打理的田地,长满了草;一条条罕有人走了的乡间小路,长满了草;就是被我们抛弃在原地的老屋地坝边,甚至窗台上,也有草入驻。一粒粒草,具有慈悲心:填补着故乡大地的荒凉,维系着乡村原始的生机。我拨开一路上众草阻挡,来到父母坟前。呵,密密麻麻的草,和父母爱恨纠葛了一世的草,像是为长眠的父母,盖上的一床厚厚的被子——抵御烈日、风霜,以及遗忘。我深深躬下身,向父母也向众草鞠躬……

回城时,我带上了一袋故乡的泥土,将它们置入阳台上的花盆里。不久,花还在休眠期,盆里齐刷刷长出一粒粒草:和故乡大地上的草,那么神似,有着熟悉的气息。我舍不得拔除它们,也不许爱人拔除它们;我相信,它们正是故乡的草种,在此落户——看着它们,就像看见故乡,看见我的童年……