进藏人员对高原干燥环境的适应性反应特征研究*

2023-10-18王登甲王莹莹刘艳峰

孙 欣 王登甲 宋 聪 王莹莹 刘艳峰

(1.绿色建筑全国重点实验室,西安;2.西安建筑科技大学,西安)

0 引言

据统计,2020西藏流动人口数量达到89.22万人[1],但青藏高原长期低压干燥,特殊的低湿、低氧、低压气候环境给人体的健康、工作、学习和生活带来了诸多不利影响。

针对湿度对人体舒适的影响问题,Enomoto等人发现低湿环境会降低人体的可感知舒适水平[2]。徐昆仑发现偏热环境湿度对人体热舒适影响更为明显[3]。Lindgren等人调研了机舱内舒适情况,发现鼻子、眼睛、喉咙和皮肤干燥的症状较为明显[4]。Derby等人认为相对湿度水平与人眼刺激、皮肤中皮质醇的产生有关[5]。周范卓等人发现武汉室内相对湿度对人体热感觉有显著性影响[6]。现有相关研究大多是关于室内湿度对人体热舒适的影响,国内有关相对湿度对人体舒适的研究也主要集中在高热高湿环境,为高湿地区室内湿度调控提供了参考,但关于低湿对人体影响的研究较少,对低湿环境研究并不充足。

在高原低气压环境下,低相对湿度对人体的不良影响更为明显。刘昊等人发现进藏乘客认为车内空气太过干燥,且出现口干舌燥,甚至咽喉肿痛、声音嘶哑和鼻出血等症状[7]。杨家骏等人发现低压干燥环境会导致鼻腔黏膜干燥脱水,缺氧导致局部毛细血管增生、鼻黏膜结痂、糜烂,引起鼻腔出血[8]。Zhou等人发现低气压环境通过影响人体散热特性,进而影响人体热舒适感觉[9]。现有研究多是以调研的方式开展,关于人体散热特性的实验研究则是在低压氧舱内进行,为改善进藏火车环境及无症状高原域内人体舒适性提供了有效指导,但有关更高海拔干燥建筑环境下人体生理及心理反应的全面研究较少,无法为高原舒适的室内湿环境营造提供充足参考。

为掌握高原干燥环境与人体干燥反应的关系,本研究通过在高原地区开展冬夏季人工环境实验测试,结合生理测试和问卷调查,对比分析高原地区冬夏季不同干燥环境对人体干燥反应的持续性影响,以期得到进藏人员在不同干燥环境下的具体适应性干燥反应特征。本研究拓展了关于高原干燥环境下人体舒适度的认知,可为高原干燥环境的研究提供参考。

1 高原进藏人群干燥度表征指标分析

不同于温度影响人体热舒适的明确机制,相对湿度影响人体热舒适的作用机制仍然不明确。有关研究认为,人体通过表面皮肤的膨胀和皱缩对机械感受器或触觉感受器的刺激来间接感受湿度[10],眼睛和上呼吸道的感觉刺激阈值是通过三叉神经系统介导[11],这些机制决定了人体在干燥环境下的生理表征。低湿不仅会引起人体主观不适,还会导致身体疾病。干燥环境加剧了皮肤角质层水分流失,皮肤屏障受损引起皮肤的粗糙、脱屑、干裂等[12]。唇部由于具有角质层纤薄、无毛发、无皮脂腺等特点,比身体其他任何部位的皮肤都更加脆弱[13]。此外,干燥环境还会导致呼吸道黏膜失水,鼻黏膜纤毛活动减少,引起鼻腔黏膜结痂、糜烂出血,甚至引起呼吸道系统疾病;降低眼睛黏膜的活性,导致眼部产生持续刺激感,眨眼频率增加[14]。

现有关于人体对室内干燥环境的评价方法大多采用基于热舒适评价标尺的湿主观评价标尺,部分研究还会对干燥所引起的局部刺激程度进行调查。但是,区别于湿润环境下人体以汗液分泌为主要表现的统一性,干燥环境下人体主观症状具有部位多发性、多样性等特征,同时,由于人体不同部位对干燥环境的感知程度及干燥耐受程度不同,从主观感受角度不足以全面反映人体具体的干燥感受,直接借鉴热感觉评价标尺简单评价,易导致人体干燥度误判、舒适度预测分歧等问题。因此,本研究采用主观问卷与症状表征相结合的方式来反映人体实际干燥状况。

综合以上分析,基于现有低湿环境对人体局部刺激感影响的研究,本研究选择对干燥环境感知敏感的鼻腔、喉咙、眼睛、嘴唇和皮肤5个部位作为症状学干燥度表征指标。在此基础上,参考干燥综合征(Eular Sjogren’s syndrome patient reported index,ESSPRI)指数[15]和韦尔干燥程度分级量表[16]进行标度设置,将以上5个部位按照干燥严重程度分为0~10共11个等级,设计局部干燥症状调查问卷。

2 实验研究方法

2.1 受试者

本实验所选受试者需身体健康,无高原疾病及其他慢性病史,无酗酒、吸烟习惯,此前无高原热湿环境暴露经历,充分了解实验内容并自愿参加。为了确定实验受试者的具体数量,本研究采用G*power软件对实验的样本量进行分析计算。取检验效能(1-β)为0.8,显著性水平α为0.05,效应值为0.5。夏季实验设置了3个温度水平和2个湿度水平,冬季实验设置3个温度水平和3个湿度水平。计算得出最少需要受试者人数为6人,考虑到实验的效果及时间和劳动成本,夏季实验招募了8名受试者,其中4名男性,4名女性。为了对比冬夏季干燥环境对人体影响,冬季实验采用同一批受试者,但冬季实验过程中1名受试者由于身体原因无法继续实验,故最终冬季实验受试者人数为7人。夏季实验获取数据96组,冬季实验获取数据126组。冬夏季实验受试者基本信息见表1。

表1 受试者基本信息

由于不同气候区的相对湿度水平不同,对进藏人员的影响程度也不同,在受试者的筛选过程中,受试者应有相似的长期热经历背景且应考虑其短期热暴露经历[17],避免给后续分析带来误差。因此分析比较了与拉萨市同处于寒冷气候分区的主要城市冬夏季湿度数据,最终选定了与寒冷地区大多内地城市冬夏季湿度水平接近的西安市(年平均相对湿度为69.6%,平均海拔为397 m)作为典型城市。所有受试者均在西安生活2年以上,适应西安市的气候环境,具有西安市的长期热经历背景。为确保受试者具有相同的短期热暴露经历,所有受试者从西安市一同前往高原地区,且在高原停留时间小于1个月,在实验进行期间并无明显高原反应现象。受试者完整参加高原各工况实验,为确保实验数据的真实可靠性及准确性,所有受试者均在实验前保持充足的睡眠及健康的身体状态。

2.2 实验工况

通过对西藏自治区拉萨市近5年的气候数据分析,选定于夏季8月初和冬季12月初进行高原实验。根据当地日间相对湿度范围选定了高原实验室内相对湿度参数,并对应设计了偏冷、中性和偏暖3个温度工况。在进藏第1周,冬季实验每日工况为环境温度15 ℃、相对湿度10%,于第2周进行不同工况实验;夏季第1周进行不同工况的实验,在第2周进行重复。冬夏季具体实验工况如表2所示。室内环境控制效果良好,所有实验参数均在实验设置范围内,室内风速小于0.02 m/s。实验过程中受试者统一服装,冬季为毛衣、薄外套、长裤、秋裤、薄棉袜、休闲鞋,夏季为短袖、运动长裤、到脚踝袜及运动鞋。全部受试者静坐(人体代谢强度为58.2 W/m2)参加所有工况测试。

表2 实验环境设计参数

2.3 实验流程

受试者在进入西藏后均先进行了48 h的休整,确保所有受试者均无明显高原反应后,于第3天开始正式实验。实验持续120 min。受试者于实验开始前完成实验服装的更换及测量仪器的佩戴。问卷填写时间间隔为20 min。

为调查受试者在实验期间的湿感受,问卷参考美国伯克利实验室的9级分度标尺[18]中有关热舒适的相关问卷内容进行设计。主观问卷主要包括热感觉、热舒适、整体干燥感、湿舒适及湿期望,各评价标尺见表3。局部干燥症状调查问卷见表4。由于所测试环境处于中性偏干状态,本实验问卷中整体干燥感和湿期望问卷采取非对称设计。非对称标尺的设计参考了Tian等人关于极端高温环境下人体热舒适的相关研究[19]中的标尺设计。

表3 主观问卷标尺

表4 局部干燥症状调查问卷

2.4 测量参数及实验仪器

实验期间的室内温度、相对湿度、风速、黑球温度、大气压,以及室外温度、相对湿度均被记录,采样周期均为1 min。风速仪及室内温湿度自动记录仪放置在距地面0.1、0.6、1.1 m高度处;黑球温度仪及气压表放置在气候室座位的中间位置,距地面1.1 m高度处。室外的温湿度自动记录仪放置在窗外阴凉处并用锡纸包裹,防止太阳光对温度块直接照射。

局部皮肤表面温度和皮肤表面湿度通过无线温度记录仪和湿度记录仪iButton DS1923进行测量。该仪器具有测试皮肤表面温度和近皮肤表面处空气相对湿度的功能,从而用皮肤表面处空气相对湿度来表征空气对皮肤干燥度的影响。由于该仪器测量的数据为相对湿度,所以皮肤表面湿度用相对湿度表示。实验期间各项测量参数及所用仪器的详细信息见表5。

表5 测量参数及实验仪器

皮肤表面温度及相对湿度测量时采用十点法[20],各测量点具体部位见图1,平均皮肤表面温湿度计算公式为[20]

图1 十点法测点详情

t=0.06ta+0.08tc+0.06tf+0.05tg+

0.12td+0.12tb+0.12te+0.19th+

0.13ti+0.07tj

(1)

φ=0.06φa+0.08φc+0.06φf+0.05φg+

0.12φd+0.12φb+0.12φe+0.19φh+

0.13φi+0.07φj

(2)

式(1)、(2)中t为平均皮肤表面温度,℃;ta~tj为各测量点处皮肤温度,℃;φ为平均皮肤表面相对湿度,%;φa~φj为各测量点处皮肤相对湿度,%。

2.5 数据分析方法

通过对所测得数据进行重复测量方差分析,确定受试者在每个工况下主观投票及生理参数的稳定时间,结果显示受试者的主观投票和生理参数在30 min时达到稳定。选取每个工况下实验开始40 min后受试者投票平均值及生理参数平均值(平均值±标准差)作为该工况下有效数据进行分析。

采用二维组间方差分析方法(two-way ANOVA)分析不同温湿度环境下各主观评价差异性,采用单因素方差分析方法(ANOVA)分析相同温度不同相对湿度下人体的主观评价差异。所有统计检验的显著性水平均取α≤0.05。

3 进藏人员对高原环境的适应性干燥反应特征

3.1 高原地区冬夏季实验环境参数

不参与实验期间,所有受试者均在室内自然环境中,没有加湿和温度调节。夏季高原地区室内自然环境的相对湿度和温度分别为(35.6±2.7)%和(25.3±0.9) ℃;冬季高原室内自然环境相对湿度为(18.5±6.9)%,温度为(17.3±1.8) ℃。

实验期间逐时室外空气相对湿度数据见图2。夏季拉萨地区的室外平均相对湿度为61.0%,最低相对湿度约为23.1%,室外空气相对湿度波动在50.0%以上。冬季拉萨地区室外平均相对湿度为18.4%,最高相对湿度低于30.0%,最低相对湿度接近5.0%。

图2 拉萨地区冬夏季室外空气相对湿度

3.2 高原干燥环境下进藏人员干燥主观评价研究

3.2.1整体干燥感主观评价

在进入西藏后,连续记录受试者对不同干燥环境中干燥感的评价。如图3所示,受试者的干燥感随进藏时间的延长而加重。在夏季进藏的第6天,人体干燥度达到最高水平,接近干燥状态,较进藏第1天增加了1个标度。冬季在进藏第7天时干燥感最为强烈,较第1天增加了约0.5个标度。

图3 冬夏季进藏1周左右人体整体干燥感评价

在进藏第2周时,人体的干燥感随室内相对湿度的变化而变化,如图4所示。人体初步适应高原干燥环境后,当室内相对湿度变化时,受试者干燥感略有波动,但夏季干燥感投票均值处在“适中”与“较干”之间,冬季干燥感投票均值处在“干燥”与“非常干燥”之间。由于冬季高原室内相对湿度一直处于20%以下,室内持续干燥,因此冬季进藏人员平均整体干燥程度比夏季高约2个等级。此外,在冬季各相对湿度间人体干燥感无显著差异,但在20 ℃适中温度时人体的干燥感较弱。

图4 冬夏季进藏人员整体干燥感评价

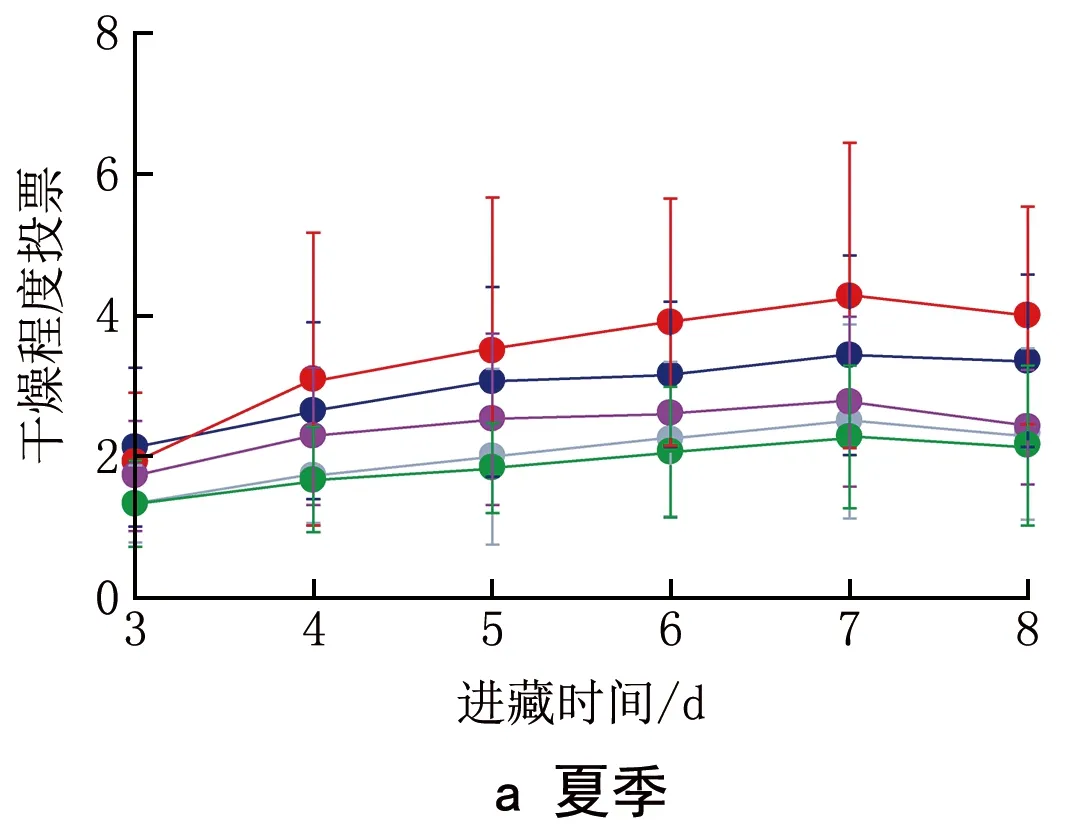

3.2.2湿舒适投票

在进藏1周左右,进藏人员的湿舒适投票见图5,进藏人员的不舒适程度存在先加重后改善的规律。冬夏两季湿舒适投票均集中在“轻微不舒适”到“非常不舒适”之间,在进藏第5、6天时不舒适程度最为严重,可达到“不舒适且无法容忍”的程度,冬季实验中人体的不舒适程度较夏季高了约1个标度。

图5 进藏1周左右冬夏季进藏人员湿舒适评价

通过图6可看出初步适应后进藏人员湿舒适与室内温湿度的关系,随着室内相对湿度的升高,受试者的舒适程度略有好转。夏季实验中,受试者的湿舒适投票等级较冬季低了1个标度,即人体感到更为舒适。夏季实验时在各个实验工况下,有约70%的受试者认为当前环境湿度“轻微不舒适”,室内相对湿度为40%时,只有约5%的受试者投票达到了“非常不舒适”的程度。冬季实验中90%以上的受试者认为当前室内湿度不舒适,甚至在各个工况下均有10%以上的受试者认为当前环境“不舒适且无法容忍”。

相对湿度/%温度/℃工况14020工况24025工况34030工况45220工况55225工况65230相对湿度/%温度/℃工况11015工况21020工况31025工况41515工况51520工况61525工况72015工况82020工况92025

图6 冬夏季进藏人员湿舒适评价

3.2.3湿期望投票

通过湿期望投票获取进藏期间受试者改变当下室内环境湿度的意愿,结果见图7。在进藏第7天时,强烈希望室内相对湿度升高的意愿较之前有所下降。

图7 进藏1周左右冬夏季进藏人员湿期望投票

初步适应高原环境后进藏人员湿期望投票见图8。夏季实验中,随着室内相对湿度的升高,希望室内相对湿度升高的投票数略有减少,在室内相对湿度为52%的各个工况下,有15%左右的进藏人员希望室内相对湿度略有降低。而在冬季实验时,所有工况下希望提高室内相对湿度的投票数达到了100%。在相对湿度10%、环境温度25 ℃时,希望室内相对湿度“更湿一点”的投票数超过了50%。

图8 冬夏季进藏人员湿期望投票

对进藏人员冬夏季干燥环境下的主观投票进行分析后发现,冬季高原干燥室内环境下进藏人员的不舒适程度更高,容忍度更低。相较于夏季高原室内环境,改善冬季高原干燥环境的需求更加迫切。

3.3 高原干燥环境下进藏人员干燥症状研究

3.3.1各部位干燥程度投票

受试者随进藏时间变化的局部干燥感觉见图9。进藏1周左右时,人体的局部干燥程度均呈现先升高后下降趋势,在进藏第6、7天时干燥程度最大,唇部和鼻腔干燥程度每日约升高0.5个标度。

图9 进藏1周左右冬夏季进藏人员局部干燥程度投票

初步适应后,进藏人员局部干燥程度如图10所示。夏季时,相同室内温度下,随着相对湿度的升高,各部位干燥度呈下降趋势;但冬季时,相同室内温度下,室内相对湿度的升高并未缓解唇部和皮肤的干燥程度,反而逐渐加重。不论冬夏季,眼部的干燥程度最为稳定,其干燥程度波动范围小于0.1个标度。通过比较不同相对湿度下身体各部位的干燥程度,获得了人体对不同部位干燥程度的敏感度排序,发现唇部对湿度变化最为明显,鼻腔、喉部、皮肤、眼睛的敏感度依次减弱。

图10 冬夏季进藏人员局部干燥程度投票

所有受试者对西安地区气候环境存在适应性,进入高原后,由于高原地区气候环境干燥,低压环境导致人体与空气间的交换动力增加,导致进藏人群干燥程度更高。同时干燥环境引起鼻腔及呼吸道黏膜干燥失水,缺氧环境导致肺通量增加,加剧人体局部干燥症状。

3.3.2皮肤表面温度

进藏1周左右平均皮肤温度随室内空气温度、相对湿度的变化规律见图11。由图11可看出,平均皮肤表面温度基本不受进藏时间和室内相对湿度的影响,当室内温度升高时,皮肤表面温度略有上升。

图11 进藏1周左右人体皮肤表面温度

在初步适应后,进藏人员平均皮肤表面温度随室内温湿度变化见图12,不同室内温湿度工况下皮肤表面温度无显著性差异。相同室内温度下,夏季平均皮肤表面温度随室内相对湿度的升高略有升高;冬季平均皮肤表面温度基本不受室内相对湿度的影响,仅随室内温度的升高而升高。

图12 冬夏季进藏人员皮肤表面温度

3.3.3皮肤表面相对湿度

冬夏季进藏人员皮肤表面相对湿度随室内温湿度变化情况见图13。随着进藏时间的延长,皮肤表面相对湿度逐渐上升。夏季进藏人员平均皮肤表面相对湿度较冬季高约15%。皮肤表面相对湿度在1周左右随进藏时间的延长每日增加约3%。

图13 进藏1周左右人体皮肤表面相对湿度

在进藏第2周时,人体初步适应高原干燥环境,对室内相对湿度环境的感知得到改善,适应后的皮肤表面相对湿度见图14,人体皮肤表面相对湿度变化比第1周更加明显。室内温度保持不变,室内相对湿度增加10%时,夏季皮肤表面相对湿度增加约8%,冬季增加6%。在此阶段,受试者的生理反应与室内相对湿度变化的随动性增强。

图14 冬夏季进藏人员皮肤表面相对湿度

结合3.2、3.3节研究发现,进藏人员的干燥反应受到适应水平和室内环境参数的共同影响。在进藏初期,受试者的干燥反应主要受到停留时间的影响,即使是在温湿度相同的室内环境下,人体的干燥感仍持续上升。进藏1周后,受试者对室内相对湿度变化的感知更加强烈,主要受到室内温湿度环境的影响,此时认为受试者初步适应高原干燥环境。进藏人员干燥反应的适应趋势、适应周期与人体对热环境和氧环境的习服趋势[21]相一致。

3.4 高原干燥环境对进藏人员热舒适影响

3.4.1热感觉投票

进藏第2周平均整体热感觉投票值随空气温度、相对湿度的变化见图15。从图15中可以看出,不同温度工况下,相对湿度对平均热感觉的影响规律不同。在中性温度时,热感觉基本不受相对湿度的影响;偏冷和较暖工况时,热感觉随相对湿度的升高而增加,其中室内温度较高时,相对湿度升高10%,平均热感觉投票升高约1个标度。相同温度时,相对湿度的升高降低了人体的蒸发散热量,因而人体的热感觉随相对湿度的升高而升高[22]。冬夏季偏暖工况下不同相对湿度间的热感觉投票具有显著性差异,说明偏暖环境下,相对湿度的变化对人体热感觉的作用更为明显。

图15 冬夏季进藏人员热感觉投票

3.4.2热舒适投票

初步适应后,人体热舒适随室内温湿度变化情况见图16。从图16中可以看出,在冬季各温度工况下,相对湿度的升高对人体热舒适的影响较小,无显著性差异。夏季中性温度时,各相对湿度工况下的平均热舒适投票基本保持不变,且较冬季低了1个标度;当环境温度为偏冷和偏暖工况时,随着相对湿度的升高,热舒适投票值随之降低,即感到更舒适。室内温度不变时,相对湿度升高10%,平均热舒适投票降低约0.4个标度。

图16 冬夏季进藏人员热舒适投票

本节对高原干燥环境下进藏人员热舒适的研究表明,在夏季高原干燥室内进行环境调控时,可以考虑温度与相对湿度组合调控,在室内偏冷及偏暖环境下,可以考虑适当增加室内环境相对湿度以改善人体的不舒适程度。

4 结论

本研究拓展了关于高原干燥环境下人体舒适度的认知,可为高原干燥环境的研究提供参考。具体得出的结论如下:

1) 不同的身体部位对高原干燥环境表现出不同的敏感性:唇部对相对湿度变化最为敏感,其次是鼻腔、喉部、皮肤和眼睛。人体在进藏第6、7天时各部位干燥程度最大,唇部和鼻腔干燥程度每天升高0.5个标度。进藏第2周,室内相对湿度变化时,眼部的干燥程度最为稳定,变化范围均小于0.1个标度。

2) 高原干燥环境对人体皮肤温度影响较弱,但对人体皮肤表面相对湿度具有显著影响。皮肤表面相对湿度在第1周随进藏时间的延长每日增加约3%,适应后皮肤表面相对湿度随室内相对湿度变化明显,室内温度保持不变、室内相对湿度增加10%时,皮肤表面相对湿度在夏季增加8%,冬季增加6%。这表明皮肤表面相对湿度除了受室内相对湿度影响外,还受到人体对高原干燥环境适应阶段的影响,适应后人体生理反应与室内相对湿度变化的随动性增强。

3) 高原低湿环境对人体热舒适产生影响。接近热中性环境下,相对湿度对人体热感觉和热舒适的影响很小,但在偏暖的高原建筑环境中,人体热感觉随相对湿度的升高而增加。室内温度不变时,相对湿度升高10%,热感觉偏暖约1个标度;夏季偏冷和偏暖环境下相对湿度升高10%,热舒适度提升约0.4个标度。