野生动物保护的“上海模式”

2023-10-15王仲昀

王仲昀

上图:中华秋沙鸭。摄影/ 朱维佳

上海野生动物保护,即将迈入一个新阶段。

2023年6月20日,上海市第十六届人民代表大会常务委员会第三次会议通过了《上海市野生动物保护条例》(以下简称《条例》)。该条例将于2023年10月1日起正式施行。

“首次将保护野生动物栖息地写入法条”“禁止投喂野外环境自然生长繁殖的野生动物”“本市确定每年11月为保护野生动物宣传月”……在相关领域的专家学者、法律人士与野生动物保护志愿者眼里,这部最新条例有许多值得关注的内容。

“上海野生动物保护工作遵循保护优先、规范利用、严格监管、社会共治的原则。” 上海市人大常委会法工委主任阎锐此前表示,这部条例对上位法的基本制度进行了必要衔接和细化,并重在体现上海特色,助力上海“生态之城”建设,为更高水平推进野生动物保护工作提供坚实的法治保障,促进人与自然和谐共生。

阎锐所指的上位法,即2023年5月1日最新施行的《中华人民共和國野生动物保护法》修订案。现行野生动物保护法于1988年制定,2004年、2009年和2018年三次修正,2016年进行第一次修订。2022年12月30日,该法案通过了第二次修订。

在上海,2020年5月14日,市人大常委会废止《上海市实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》,此项废止决定是由于《实施办法》与野生动物保护工作不相适应、与相关法律规定不一致做出的先废后立的处理方式。当时上海市有关部门表示,待《野生动物保护法》修改完成后,上海市野生动物保护领域地方性法规的立法程序将及时启动。

《条例》的内容,涵盖了这些年野生动物保护管理站在执法过程中积累的问题。

上海君澜律师事务所律师霍克华,曾在上海市野生动物保护管理站担任执法科科长,有多年涉及野生动物的一线执法经验。霍克华接受《新民周刊》记者采访时表示,在《中华人民共和国野生动物保护法》基础上,上海在野生动物保护领域有自己的实际情况。针对这些实际情况,需要有一部地方性法规,就某些问题作出更加细化的规定,也是为了执法人员后续执法过程更顺利。

“国家针对《野生动物保护法》的修正与修订,和21世纪以来两次大规模的疫情有关。一次是2003年非典,另一次就是三年前那次新冠疫情。在国家最新修订《野生动物保护法》后,上海市原来的《实施办法》有一些抵触内容,所以《条例》的出台势在必行。”霍克华说道。

从2020年起,上海在此领域的立法调研和准备已经展开。从那时起,复旦大学生命科学学院研究员王放多次受邀参加过上海不同部门人大组织的相关研讨会。王放向《新民周刊》回忆,在这些研讨会的参与者来自高校、企业、社会组织等不同部门,而大家往往是从具体案例出发,提出对于《条例》的建议。

小区垃圾桶边徘徊的貉。摄影/ 王放

王放近年来一直和他的团队,持续关注着貉以及其他上海野生动物。在对貉的研究和观察中,王放发现上海貉的数量在前几年明显增加,与人类的投喂活动有很大关系。有时候,小区居民原本留给流浪猫的猫粮被貉发现吃掉;更有甚者直接拿出猫粮等食物投喂身边的貉。在一些小区垃圾堆放点,貉也会去翻找食物。

貉作为野生动物,原本在自然环境中应经历优胜劣汰。但是人为投喂,使得2020年王放在松江某小区观察到:几乎每一只新出生的小貉都活了下来。貉数量的持续增多,习性也因为这些容易得到的食物而发生改变,进而引发人与貉的矛盾。这样的结果,显然不利于物种的保护。

当时在《条例》的研讨会上讨论禁止投喂野生动物,王放在发言中提到了貉的例子,“既然现在没有任何法律可以依照,我们为什么不在上海写入一条这样的法例?”最终,相关内容不仅被写入草案,直到最终通过施行,都一直保留下来。《条例》在第三章“野生动物管理”第二十六条提出:禁止投喂野外环境自然生长繁殖的野生动物。

《条例》和现实问题密切相关,这也是霍克华的直观感受。在他看来,《条例》的内容,涵盖了这些年野生动物保护管理站在执法过程中积累的问题。“我在一线近10年,每一年我们都会记录在执法时遇到的难点。《条例》施行后,很多过去的难点预计可以得到更妥当的解决。”

霍克华提到,《条例》第二十九条要求:市、区人民政府建立由野生动物保护主管部门和市场监管、公安、交通、规划资源、生态环境、邮政、城管执法等部门组成的野生动物联合执法工作协调机制,定期沟通、研究野生动物保护重大事项,加强线索移交、勘验鉴定、督查督办等方面协同合作,加大对违法猎捕、交易、利用、运输、携带、寄递野生动物及其制品,以及破坏野生动物栖息地等行为的查处力度。

“人们会注意到,这一条明确了野生动物保护需要多部门联合协调,加强协同合作。以前我们在执法过程中就发现,很多人觉得野生动物保护,只是野生动物保护主管部门的责任,但实际上它涉及许多部门的职能。举个例子,我们野生动物保护管理站执法主要是现场巡查,但遇到偷猎盗猎,抓捕嫌疑人还是要靠公安。”霍克华告诉记者,因为之前缺乏足够有效的合作协调机制,使得不同部门在面对野生动物管理与执法时难免出现“单打独斗”的局面。随着《条例》正式施行,他相信将有利于野生动物管理和执法工作的开展。

在《条例》起草研讨过程中,王放还注意到,上海市野生动物保护主管部门的代表都非常专业,很多都是相关专业的高学历人才,也有人是资深的观鸟者,“很多事情背后的科学道理大家都有共识,也保留着开放的态度”。

“此次立法一大亮点就是建立市野生动物栖息地制度。”阎锐说,条例将市野生动物栖息地作为立法核心内容,专门作出具体规定,形成全过程制度安排。

《条例》除了在第一章“总则”中指出“保护野生动物及其栖息地是全社会的共同责任”,整个第二章都与野生动物及其栖息地的保护有关。

嘉定区浏岛野生动物重要栖息地。摄影/ 徐程

嘉定区浏岛用于自然保护野外研究技术领域中的野生动物监测的红外触发相机。摄影/ 徐程

自2013年起,上海积极探索与超大城市发展相适应的栖息地保护模式,选择了一批生态基底好、野生动物分布相对集中的区域探索建立了一批野生动物栖息地。截至目前,根据上海市林业局公布的信息,上海市已经有20个野生动植物重要栖息地。

在上海西北角的嘉定区华亭镇,有一片面积达93.6公顷的地方——浏岛野生动物重要栖息地。这里与江苏太仓一水之隔,种植有10万余株林木,分布着近百种野生动物,是上海首批野生动物栖息地。

从20世纪80年代起,浏岛就开始植树造林,种植林木84种、10万余株,形成等林地20处。由于保留了群落多样、结构复杂的近自然林,加之起伏的地形,浏岛为鸟类等野生动物提供了觅食、繁衍的生存环境。葱郁的树林,是鸟类天然的庇护所。在树林下方的地面上,覆盆子、胡颓子等浆果类植物以及各类昆虫,为鸟儿提供了丰盛的食物。这里既随处可见上海鸟类的“四大金刚”——麻雀、乌鸫、珠颈斑鸠、白头鹎,也会有灰喜鹊、燕雀、灰头鹀等候鸟来此越冬。

除了一直都在的鸟类,浏岛野生动物重要栖息地最近还出现了一些新动向。2022年,王放和他的团队在此安装红外摄像机,监测到了豹猫。嘉定区林业站综合管理科长崔荣祥表示,目前全上海能够稳定监测到豹猫踪迹的,只有浏岛。豹猫作为国家二级保护动物,过去通常被认为更可能生活在山地丘陵。它们现身浏岛,可以说明浏岛的食物网比较复杂,群落结构比较稳定,生态环境正在持续恢复提升。

作为长期研究鸟类学的学者,复旦大学生物多样性科学研究所所长马志军也关注到了《条例》中有关建立野生动物栖息地制度的内容。在马志军看来,这一点抓住了鸟类保护的根本。

“过去大家可能更多地强调对于物种本身的保护。保护鸟类,不打鸟,不捕鸟,现在这些还不够。《条例》提出要保护鸟类的栖息地,即保护鸟类的生存环境。如果生存环境被破坏,鸟自然而然也就飞走了。”马志军说道。

另外,《条例》在第二十八条提到:在候鸟迁徙高峰期,加强对候鸟迁徙停歇地和越冬地等重点区域的巡护。在马志军看来,强调候鸟迁徙高峰期,也与上海鸟类多样性有关。“在春天和秋天的迁徙途中来到上海中转停歇的鸟类,还有冬天来越冬的,这两类鸟类在上海种类多,数量大,也是保护的重点。”

2022年夏天,王放和他的团队招募到150余名志愿者,在上海松江的51个小区展开了“貉口普查”。当时普通市民作为志愿者的参与热情,给王放留下深刻印象。

不過在2023年夏天再一次启动“貉口普查”时,前来报名的志愿者数量并未出现很多人预期中的增长,反而有所下降。有父母曾在去年带着孩子参加过调查,今年略带歉意地告诉王放:“去年夏天,大家都刚刚解封,从小区走出,非常想亲近大自然。但是今年实在不好意思,我们想趁着暑假,多带孩子去旅游。”

不过,王放却觉得这种状况非常有意思,“这种变化告诉我们,在大城市中做野生动物调查研究和市民参与,没有什么是想当然的,各种情况都会成为不确定因素。这也帮助我们更好地了解公民科学”。

在市民参与中,也有一些令人欣喜的现象。据王放透露,今年志愿者队伍中领队人数翻番,很多都是去年的志愿者在今年主动申请成为领队,“他们从最初抱着来玩的心态,到今年能够独当一面,成为核心志愿者,甚至成为我们团队成员。这是我们最期待的市民深度参与。这样的社会参与,也是《条例》的亮点和创新。”

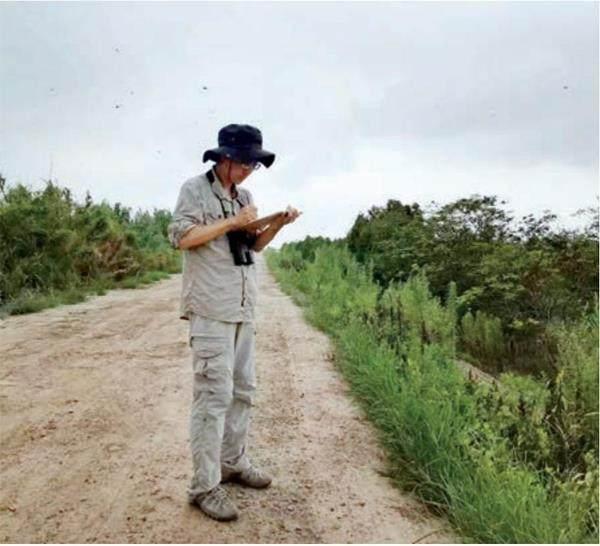

杨刚在崇明东滩鸟类保护区工作。图片由受访者提供

《条例》在第七条提出:本市各级人民政府应当加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作,鼓励和支持基层群众性自治组织、社会组织、企业事业单位、志愿者开展野生动物保护法律法规、生态保护等知识的宣传活动;组织开展对相关从业人员法律法规和专业知识培训;依法公开野生动物保护和管理信息。

在上海,市民接触到野生动物保护还有很多。上海自然博物馆(上海科技馆分馆)自2015年开馆以来,打造了各种品牌科普教育活动,其中包括“绿螺讲堂”“我的自然百宝箱”等活动。

上海自然博物馆(上海科技馆分馆)自然史研究中心副研究员杨刚接受本刊记者采访表示,上海自然博物馆始终坚持既要重视生物多样性的研究,也要重视生物多样性的科普,二者相辅相成。在此过程中,上海自然博物馆打造出一个公众参与生物多样性调查的平台,为公众提供更多与科研工作者对话的机会。

在杨刚看来,伴随着经济发展,生活在城市中的公众的野生动物保护意识也在提高。在此过程中,最重要的还是改变人们过往对于野生动物的观念。

“过去公众更常见的还是将野生动物看作一种补充蛋白质的来源,而现在我们要把它们视为城市生态系统中非常重要的组成。”比起成年人,杨刚认为这样的转变更容易在小朋友身上实现,所以他希望看到的是,除了自然博物馆等机构持续努力,上海市广大中小学能够在平时进行相应的科普。