流动经历对博士生科研产出的影响

2023-10-10刘先红

刘先红 李 蓓

(武汉科技大学管理学院,湖北 武汉 430065)

0 引言

博士生是未来科学事业的储备军,其科研水平在一定程度上影响着我国目前及未来的科研实力,科学地完善博士研究生准入规则对于博士生选拔和培养起着先行且至关重要的作用。据不完全统计,在全国147 所“双一流”建设高校中,已有超过90%的高校全面或部分实行“申请-考核”的选拔方式[1]。“申请-考核”制和直接攻读博士、硕博连读成为并行的招生方式。“申请-考核”不依据统一的入学考试,而是根据申请者的教育经历、学术水平、工作经历、研究兴趣及职业发展等情况自主选拔。教育经历作为选拔的考察因素之一,受到申请者和博士生导师的关注,这一因素对读博期间科研水平的作用影响着考核制度的有效性。探寻教育经历和博士生科研产出的关系将为博士生准入规则提供一个新思路,是考核时是否应该将教育经历作为评判科研实力的一项重要指标。

博士生的科研产出是多因素影响的结果,博士生的个人特征(性别、年龄等)、教育经历(本科和硕士院校等)、导师的指导及所在院校的科研支持等都会影响博士生读博期间的科研产出,但是前期教育经历在博士生入校前后大致保持不变,这对于从准入规则的角度研究博士生科研产出是十分有效的。据统计,近年来跨院校报考的博士生人数占比超过70%[2]。不少研究生在决定下一阶段的就读院校时会选择跨院校,有些学生出于对某一专业的爱好,选择到专业排名靠前的学校接受更好的教育;而有些学生由于名校情结,选择到综合表现更优异的学校就读。本研究从博士生在本科、硕士、博士阶段的流动经历出发,探寻流动经历对于科研产出的影响。

1 文献综述

科研产出是一种衡量科研人员劳动绩效的指标。作为一种评价标准的主体要素,科研产出受到许多内生变量和外部变量的影响,这些变量不同程度地影响着科研工作者最终的学术产出。为提高科研产出的数量和质量,近些年来,不少研究人员对于科研产出的影响因素展开研究。

以默顿为代表的科学社会学派,认为科学研究成果与个人特质(学术背景、想象力等)、前人的积累和文化积淀、社会结构和制度、偶然因素(机遇、情感等)相关。在《科学与社会秩序》中,默顿肯定了社会制度、文化的和情感的因素对于科学研究的影响作用[3]。科尔兄弟通过量化研究,得出同行评议的最终等级与获得资助之间存在着高度联系,但是这些和论文作者的职业、年龄没有显著的关系,同时作者的个人特征如职称、声望等对于最终评议结果只有微小的积累优势[4]。

影响博士生科研产出的因素包括内生因素和外部因素两大类。内生因素主要包括人口统计特征和博士生个人特质等。就人口统计特征而言,柳卸林等[5]以中国科学院大学近些年的博士研究生为例,分析读博期间科研产出的影响因素,结果发现博士生的性别、本科就读学校和研究学科对于科研产出没有显著的关系。就博士生的个人特质而言,张存群等[6]分析学术活跃度与博士生学术产出的关系,发现学术活跃度越高的博士生,其科研产出也越高,但是博士生的个人特征(性别、入学方式、本硕院校)没有显著影响。赵靖等[7]研究表明,个人目标是对科研产出最显著的影响因素,性别、本科院校及专业等因素影响甚微。

影响博士生科研产出的外部因素涵盖学术环境、指导老师、合作形式等。在学术环境方面,谷志远[8]的研究显示学术自由的工作机构对研究人员的科研产出有推动作用。黄亚婷[9]以布兰德研究模型为导向,分析个体与组织的影响关系,个人心理特质和组织支持的影响因学科而异,且个人心理特质的影响明显强于组织支持,个人职称对科研产出的质与量都有明显的积极影响。在指导老师方面,赵靖等[7]基于有序Logistic模型研究交通运输学科导师和研究生本人的相关影响因素对学术产出的潜在作用。研究显示较高职称、总研究成果较多、开展国家级或者省部级项目的导师对于研究生的科研产出有正向推动作用,导师的其他因素对于指导研究生的科研产出并没有明显的作用。在科研论文合作形式方面,朱依娜等[10]的实证分析结果显示,与企业的合作有助于提升论文产出,而与政府的纽带关系对论文产出有负面作用。朱小惠等[11]指出不同科研合作形式对于学术产出的影响存在明显差异,影响力从低到高依次是独著、机构内合作、国内合作和国际合作,通过更大范围的学术资源配置能够促进科研质量的提升。

在文献调研中发现,对于学术产出外部影响因素(导师职称、资金支持、项目合作形式等)的研究较为深入。相较之下,关注科研产出的内生影响因素的研究较少,而且大多聚焦于学术产出上的性别差异,很少有成果分析博士生的流动经历对于科研产出的影响。本研究主要从本科、硕士、博士阶段的流动经历出发,分析流动经历是否会给博士生的科研产出带来影响,这里的流动经历是指本科、硕士、博士阶段是否在不同的学校就读。当博士生在本科阶段与硕士阶段、硕士阶段与博士阶段、本科阶段与博士阶段在不同的学校就读时,均认为发生了流动。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据收集与预处理

本研究以武汉大学的博士生为分析对象,收集了武汉大学博士生的本科、硕士阶段就读学校和读博期间科研成果。收集数据的时间为2022 年3—4月,主要过程如下:首先,从武汉大学研究生院网站获取该校博士生的招生专业;其次,在中国知网(https:∕∕www.cnki.net)的“中国博士学位论文全文数据库”中,根据“学位授予单位”和“学科专业名称”,检索武汉大学历年的博士学位论文,共获得博士学位论文1 009 篇,并从这些博士学位论文的附录中获取博士生读博期间的科研成果(武汉大学要求博士学位论文以附录的形式呈现博士生读博期间的研究成果);再次,通过两个途径获取博士生的本科和硕士就读院校,一是利用博士生的ORCID 号(开放研究者与贡献者身份识别码)从https:∕∕orcid.org网站查找博士生的教育经历,二是根据姓名、博士就读院校及博士毕业论文题目在搜索引擎中查找博士生的个人简历(多数博士毕业生在就职大学的官方网站上展示个人简历)。

本文研究的重点是流动经历对于博士生科研产出的影响,如果博士生的本科和硕士院校缺失,会导致无法判断博士生是否发生了流动。因此,将博士生的本科和硕士院校缺失的数据直接删除。部分博士生的科研成果存在作者姓名、期刊名称缺失等问题,会导致博士生的科研产出无法准确量化,本研究将这部分数据也删除。在删除存在缺失值的数据后,最终获得940位博士生的基本信息和科研产出。

为了分析流动经历对科研产出的影响,本研究将博士生的流动类型分为四种:ABC 型(本科、硕士和博士均在不同学校就读),AAC型(本科和硕士在同一学校就读,博士在另一所学校就读),CBC 型(本科和博士在同一所学校就读,硕士在另一所学校就读),ACC(硕士和博士在同一所学校就读,本科在另一所学校就读)。

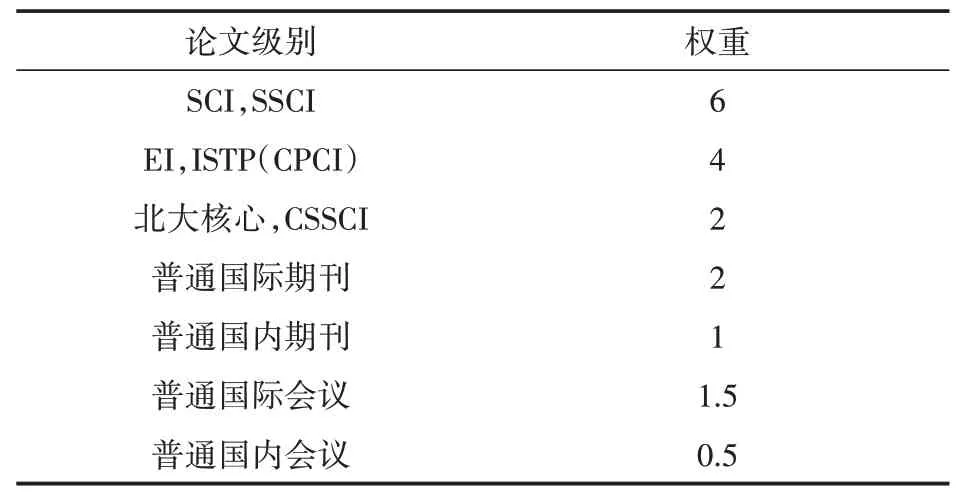

本研究从成果数量和成果质量两方面度量科研产出。成果数量以博士学位论文中“攻博期间发表的科研成果”为依据,只计算其中学术期刊论文的篇数和学术会议论文的篇数。对于多个作者合著的论文,只统计博士生为第1 作者或者博士生为第2 作者但导师为第1 作者的论文。根据学术期刊、学术会议的等级判定科研成果的质量,是一种较为通行的做法。本研究利用论文的篇数与期刊(或会议)的等级计算加权和,将得到的结果称为成果质量。单篇论文的权重见表1。

表1 论文级别与权重对应表

2.2 研究方法

本研究以武汉大学博士生为研究对象,探究流动经历对于博士生读博期间的科研产出是否有影响,以及不同种类的流动类型对于学术产出的影响。首先,从是否发生流动出发,利用SPSS 独立样本t 检验,分析两类博士生(有流动经历和无流动经历)在成果数量和成果质量上是否存在显著差异;其次,针对理工类、社科类和人文类三大类学科的博士生,利用单因素方差分析,研究流动经历对科研产出的影响是否存在学科差异;最后,研究不同类型的流动经历对于科研产出的作用。针对上述四种不同类型的流动经历的博士生,采取适用于两个及两个以上样本显著性检验的方差分析方法,分析四种流动类型对于博士生科研产出的作用。

3 结果分析

3.1 流动经历是否影响科研产出

在940 位博士生中,无流动经历(本科、硕士和博士均就读于同一所学校)的博士生有326 位,约占统计总人数的34.7%;有流动经历的博士生有614 位,约占统计总人数的65.3%;过半数的博士生具有流动经历。有流动经历和无流动经历的博士生,其科研产出是否存在显著差异?本研究从两个方面对此问题展开分析:一是把所有样本放在一起,从总体上分析这两类博士生的科研产出是否存在显著差异,二是分析在不同学科下,这两类博士生的科研产出是否存在显著差异。

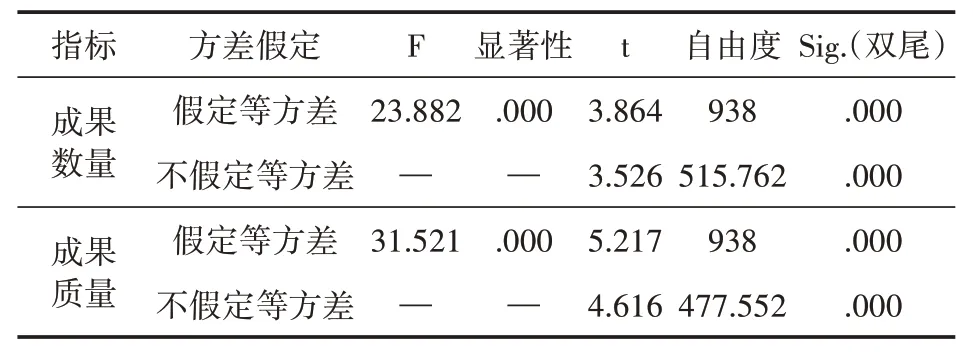

3.1.1 总体分析。首先,从总体角度分析有无流动经历的博士生,其成果数量和成果质量是否存在显著差异。使用SPSS 统计分析软件进行独立样本t检验,结果见表2。莱文方差等同性检验原假设假定方差相等,两个维度的显著性均小于0.05,落在拒绝域,说明方差不齐。方差不齐的数据行中,两者的双尾显著性概率Sig.(双尾)=0.000,均小于0.05,应该拒绝独立t 样本检验原假设,即无流动经历和有流动经历的博士生,在科研产出的数量和质量上存在差异,且前者的科研产出水平高于后者。

表2 全体博士生科研产出的t检验结果

3.1.2 学科差异。目前中国高校的学科分为十三大门类,本研究将这十三大门类归纳为三大类:理工类、社科类、人文类。理工类包括理学、工学、农学和医学,社科类包括经济学、管理学、法学和教育学,人文类包括文学、历史学、哲学和艺术学。武汉大学没有开设军事学专业,因此舍去军事学门类。在940 位博士生中,理工类、社科类和人文类的人数分别为518、263、159,分别占总人数的55.11%、27.98%、16.91%。其中理工类博士生的人数超半数,可见该校的学科侧重点在理工类,人文社科类的博士生占比较少。

理工类学科中,无流动经历博士生的成果数量均值为8.47,比有流动经历博士生多1.6。无流动经历博士生的成果质量均值为22.311,而有流动经历博士生的成果质量均值为18.169,前者高于后者。单因素方差分析的结果见表3,成果数量和质量的显著性水平均为0.002<0.05,表明在理工学科下,科研产出的数量和质量在有无流动经历的博士生中存在显著差异。综合描述性分析结果,在理工类学科中,无流动经历的博士生,其科研产出要高于有流动经历的博士生。

社科类学科中,有无流动经历的博士生,在成果数量和成果质量上的差距不大。无流动经历的博士生,成果数量和成果质量均值分别为6.94、11.215,均略高于有流动经历的博士生,后者的具体值分别为6.2、10.189。单因素方差分析结果与表3 类似,此处从略,其中成果数量的显著性水平为0.293>0.05,表明有无流动经历的博士生之间不存在显著性差异;成果质量的显著性水平为0.329>0.05,表明在成果质量上也不存在显著性差异。

人文类博士生中,由描述性统计分析可知,无流动经历和有流动经历博士生的成果数量均值分别为5.1、5.4,成果质量均值分别为7.551、8.396,两者的差值较小。单因素方差分析结果与表3 类似,此处从略,其中成果数量和成果质量的显著性均高于0.05,说明人文类学科中,有无流动经历的博士生的成果数量和成果质量均无显著差异。

3.2 流动类型对科研产出的影响

在ABC、AAC、CBC、ACC 这四种流动类型中,ACC 博士生占比最大,约占29.63%,人数从多到少依次是ABC 博士生和AAC 博士生,占比最少的是2.55%的CBC 博士生。描述性统计显示,在成果数量的维度,CBC 博士生的科研产出的数量最多,均值为6.75,但是这个数据依旧比无流动经历博士生的成果数量均值低;ABC博士生和ACC博士生的成果数量大致为6;成果数量最少的是AAC 博士生,其均值为5.75。在成果质量维度,首先均值最高的是ACC 博士生,均值为15.259;其次是均值为13.224 的AAC 博士生;最后是ABC 博士生和CBC博士生,均值都低于12,在有流动经历的博士生中均值是最低的。

在显著性水平为95%的条件下,对不同流动类型的博士生进行单因素方差分析,得到表4的结果。其中成果数量的显著性水平0.304>0.05,说明不同流动类型的博士生,在成果数量方面没有显著差异;成果质量的显著性水平0.008<0.05,结果表明不同流动类型的博士生,在成果质量上存在显著差异。

表4 不同流动类型的博士生科研产出方差分析

具体分析不同类型跨校博士生的流动教育经历对于科研产出的影响程度,对样本数据进行多重比较,详细结果从略,其中只有ABC 博士生和ACC 博士生的显著性水平0.001<0.05,这表明ABC 博士生和ACC博士生在成果质量上存在显著差异,具体表现在ACC博士生的成果质量明显高于ABC博士生。

4 结论与不足

博士生是高等教育的排头兵,是科研工作的新生力量,科研成果对于国家科研实力起着举足轻重的作用。本研究以武汉大学博士生为例,探究不同流动经历博士生的科研产出的差异。首先,在有无流动经历的层面,样本中超过一半的博士生有流动经历,分析表明博士生有无流动经历,在科研产出的数量和质量上存在差异,无流动经历博士生的科研产出,明显优于有流动经历的博士生。无流动经历的博士生,对于学习环境和导师指导都更加熟悉,避免了适应期,硕士和博士学习阶段的科研项目可以更早上手,从而具有更高质量的科研产出。其次,博士生流动经历对于科研产出的影响存在学科差异。在理工类学科中,无流动经历博士生的科研水平高于有流动经历的博士生,而在社科类和人文类学科中不存在明显差异。理工类博士生较于人文社科类需要花费更多的时间在实验室,本硕博的同体系培养给予博士生系统的科研能力指导。

研究还发现,在不同流动类型的博士生中,ACC博士生占比最大,且ACC博士生的科研产出质量明显高于ABC 博士生。本科结束后学生明确了自己的研究目标和兴趣,选择去往其他学校攻读硕士学位,且硕士和博士都是以个人研究为主的学习,不少学生选择一以贯之的硕博连读或者在完成硕士学业后继续选择熟悉的研究室。

本研究的不足在于数据样本只包含了一所大学,这对于博士生流动经历的总体表征不够全面。武汉大学是国内“双一流”建设高校,只代表了一所大学的科研水平,不能代表各个不同水平的高等教育院校科研实力,这可能导致样本的代表性不够充分。因此,选取更广泛的样本能够更加清晰地展现出研究的最终结果。