乡村振兴背景下乡村产业发展路径研究

——以山东省文登区L村为例

2023-10-09代兴利徐勤青秦都林魏学文

代兴利 张 辉 徐勤青 秦都林 魏学文

(1山东种业智科农业服务集团有限公司,山东济南 250100;2山东省农业农村发展研究中心,山东济南 250013)

实施乡村振兴战略,是新时代做好“三农”工作的新旗帜和总抓手[1]。推进产业振兴需要各地相关组织主体和参与主体根据当地自然资源条件、人文社会环境和经济发展基础,选择适宜的发展路径[2-4]。本文以山东省威海市文登区驻村第一书记和工作队重点帮扶村L 村为例,通过走访、座谈、调查问卷等方式,对该村的基础条件、优势和存在问题进行深入分析,提出推进乡村产业振兴的对策建议,以期为该区域及具有类似情况的乡村产业振兴提供参考。

1 L村乡村产业振兴的本底条件

1.1 基本情况

L 村位于山东省威海市文登区界石镇西南,昆嵛山东麓,南临圣经山,北临山东最大的抽水蓄能电站,与蓄能电站下水库紧密相邻。交通便捷,地理位置优越,植被茂密,发源于昆嵛山的楚岘河临村而过,自然风光秀美,是典型的胶东丘陵地貌乡村。全村分5个居民小组,共有142户。2021年,有户籍人口448人,常住人口121人,党员18人(人口年龄分布情况见表1)。全村有耕地15.3 hm2,从事农业产业的人口70人,无新型农业经营主体和服务主体。人均年纯收入0.8万元,主要来源于樱桃种植和季节性临时务工。

表1 L村人口年龄分布

1.2 产业发展现状

“家家有樱桃树,村村有樱桃林”是昆嵛山一带村庄的特色。多年来,当地政府每年通过举办“樱桃节”,开办樱桃擂台赛、樱桃节画展、民间艺品展等系列活动,多维度、全方位叫响昆嵛山樱桃品牌,使得樱桃种植成为当地农业发展的主导产业,种植樱桃也成为农民致富的“摇钱树”。“文登大樱桃”2017 年被授予全国农产品地理标志证明商标。L村是“文登大樱桃”核心产区,全村相关从业人员70 人,几乎全部从事第一产业大樱桃种植,种植面积13.3 hm2,占现有土地面积的87%。主要种植品种有红灯、美早、黄蜜等。区域内土壤、水文、降水、气温等小气候条件适宜大樱桃生长,产量可达15 000 kg/hm2。所产大樱桃果实色泽艳丽、晶莹美观、个大多汁、营养丰富、酸甜适口、品质上等、鲜食风味佳,深受消费者青睐,市场平均售价20 元/kg,产值达30.0 万元/hm2,成本10.5 万元/hm2(包括人工成本和物化成本),纯效益19.5 万元/hm2左右。

1.3 基础设施条件

为建设文登蓄能电站,L 村整体迁建。驻村工作队入驻2 年来,结合美丽乡村建设整体规划,建设了集餐饮、住宿、农产品展示等功能一体的乡村产业振兴楼916 m2,既作为村集体固定资产,又为发展乡村旅游所配套。新建社区住宅159 套,人均居住面积40.6 m2,硬化道路18 800 m2。

1.4 自然资源条件

L 村所在的文登市地处北温带,属于大陆性季风气候,四季分明。光照资源丰富,日照时间长,夜间凉爽,昼夜温差大,有利于果树生长,常年平均日照时数为2 390.2 h,无霜期194 d。年平均气温11.5 ℃,7月份最高25.2 ℃,1月份最低气温-3.4 ℃。年平均降水量762.2 mm,主要分布在夏季,6—9月降水量约占全年70%;春秋季降水偏少,常发生干旱。L村四面环山,空气新鲜,产地环境良好。春季樱花烂漫,夏季气温凉爽,秋季瓜果飘香,自然风光秀美,具有发展采摘、田园体验、民宿等得天独厚的乡村旅游资源。

1.5 党组织建设情况

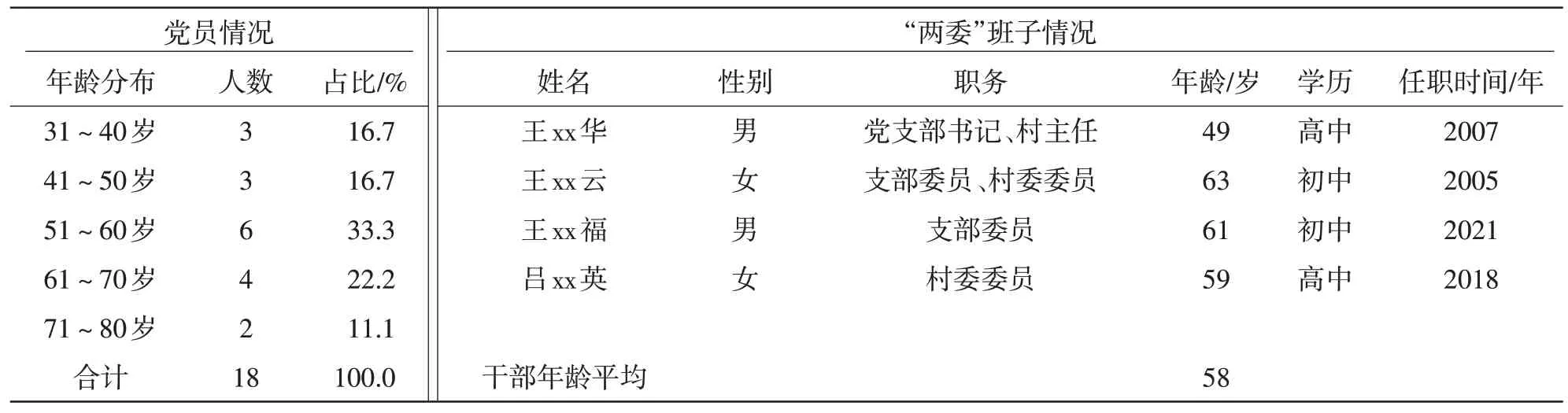

新一届村“两委”任职以来,狠抓基层党组织建设,取得较好成效。全村有党员18 人(表2),其中:31~40 岁3 人,占16.7%;41~50 岁3 人,占16.7%;51~60 岁6 人,占33.3%,但50 岁以上占66.7%,干部年龄结构老化现象较为突出。2021 年顺利完成村“两委”换届,换届后产生村“两委”干部4 人。其中:支部委员3 人,村委委员3 人,2 人交叉任职,女同志2人,书记、主任实现“一肩挑”。“两委”成员平均年龄58 岁,较上届平均年龄增加2 岁,其中2 人已连续担任村委成员15 年以上。班子团结,工作能力强,作风务实,担当作为,在党员群众中的威信较高,能够带领村民较好地落实各项工作任务。村党支部注重各项制度建设,按照“四议两公开”程序,定期召开党员、村民代表会议,研究讨论重大事项;广泛深入开展移风易俗的宣传教育,建立健全红白理事会,制定理事会章程,规范红白事操办行为,开展善行义举四德榜建设工作,形成破除陋习、弘德扬善的社会共识;积极开展诚信体系建设,通过灵活运用征信体系,推行“信用+环境卫生”“信用+防火防汛”“信用+志愿服务”等模式,调动全体村民积极参与村级事务。

表2 L村党员及“两委”班子情况

2 L村实施乡村产业振兴的现实困境

本研究从政策、土地、技术、人才、资金5 个维度,调查了97名村民对制约村产业发展首要因素的看法,问卷结果(图1)显示:认为制约村产业发展的首要因素是缺少土地的占53%,是人才缺乏的占22%,是技术落后的占12%,是缺少政策支持占7%,是缺少资金的占6%。

图1 L村产业发展首要制约因素调查

2.1 产业振兴的土地之困

建设蓄能电站征用了L 村大部分土地,目前该村仅剩余土地15.3 hm2用于大樱桃种植。这些土地受传统农业生产经营模式影响,土地分散化、碎片化,户均只有0.11 hm2,即使部分村民外出务工,把土地流转给亲戚邻居经营,仍然是以小规模经营为主,生产规范化、标准化不高,加工不深。全村半数以上(53%)的村民认为土地资源缺乏是制约产业发展的首要因素。

2.2 产业振兴的结构之困

乡村产业振兴必然要发展高附加值的农业,但L村产业结构单一,主要从事第一产业大樱桃种植,产业风险较大。尽管目前种植效益相对较高,但产业链条短、规模化程度低,处于产地初级生产销售阶段,价值功能开发不充分,产品档次和附加值不高,更高附加值的设施栽培尚未起步,互联网电子商务更是空白。品牌保护意识不强,假冒“文登大樱桃”的较多,影响当地樱桃的市场美誉度。全村无二、三产业,交通、餐饮、民宿等配套设施不完善,导致极具开发潜力的乡村旅游产业未被深入挖掘。

2.3 产业振兴的主体之困

从表1、表3 可以看出,L 村人口老龄化、外流化严重,从业主体力量不足、素质不高。从人口年龄分布来看,2021年,户籍人口中61岁以上112人,占户籍总人口的25%,比2015年高出7.3百分点;常住人口中61岁以上69人,占常住人口的57%,比2015年高出16.2百分点;村18名党员中,50岁及以上12人,占66.7%。说明无论是户籍人口,还是常住人口,老龄化程度在不断加剧,常住人口半数以上都是老龄人口。从人口外流情况看,2015—2021年间(表3),户籍人口稳中趋降,变化幅度不大,但常住人口呈大幅减少趋势,由2015 年的191 人,减少到2021 年的121 人,减幅36.7%;且减少的人口主要集中在31~60岁,31~40岁、41~50岁、51~60岁3个年龄阶段的人口数分别比2015 年减少33.3%、83.8%、47.7%,说明人口外流化,特别是青壮年劳动力外流化呈显著加重态势。从人口文化程度看,2021年常住人口中,高中学历41 人,占33.9%,初中及以下学历80 人,占66.1%,大专及以上学历均在外务工。由于农村常住人口不断减少,导致空置房数量大幅上升,“人走屋空”现象较为普遍,房屋空置率达47%,房屋资源浪费严重。总的来看,村里缺“人气”,缺人才,缺“领头羊”,尤其是缺少乡村振兴所需的管理人才、经营人才、科技人才。

表3 L村2015—2021年人口变动情况

2.4 产业振兴的科技之困

产业人才不足,乡土人才缺乏,导致科技服务不能满足现代产业发展需要,表现为L村新技术、优良品种的引进、示范、推广跟不上市场发展需要,品种结构不合理,更新换代较慢。同时,也缺少技术力量雄厚的科研院所及农业龙头企业的示范引领,新型农业科技应用率低。

2.5 产业振兴的政策之困

尽管调查中只有7%的村民认为缺少政策支持,6%的村民认为缺少发展资金,但村里效益更高的项目尚未运营,一旦新项目启动,政策资金问题就会显现出来。目前,L村产业发展引资能力不足,主要以自给自足的形式发展,除近2 年省市财政下拨的200万帮扶资金外,缺少其他的外部融资渠道,金融服务种类单一。

3 L村推进乡村产业振兴的路径选择

L 村的产业振兴应该坚持问题导向,立足现有优势条件,借力政策机遇,做好产业定位,实现产业转型升级,以产业振兴为重点,实现村庄的全面发展。

3.1 找准产业定位

利用昆嵛山、蓄能电站水库、楚岘河、樱花等资源禀赋,综合各方诉求,将L 村打造成山、水、林、田融合的特色生态村落、辐射周边的乡村休闲驿站、宜居宜业宜养的乡村田园。结合该村现有土地、基础设施状况,优化一产种养业,适度发展二产果品加工业,大力发展三产乡村旅游业,将L村打造成以优质大樱桃生产为主题,以蓄能电站游客衍生服务为增长点,集休闲旅游、采摘观光、民宿康养为一体,一二三产融合的综合区域,形成“山区特色种养示范+采收加工+销售+观光旅游服务+避暑民宿+富氧康养”多功能于一体的山区丘陵特色村庄[5]。

3.2 加强组织推动

在组织推动方面,一是强化地方党委政府责任担当。把L 村产业发展纳入区域发展规划大盘子,定期研究该地乡村产业发展的重要问题,统筹区域内发展资源,谋划发展思路,推动乡村产业向广度和深度进军,形成“强镇联村带户”机制,推动乡村产业发展。二是村级党组织主动作为。村“两委”班子作为推动全村产业振兴的第一责任主体,要主动谋划,对外做好汇报沟通,争取上级政策支持,争取本村在外村民的支持,综合利用内外智力资源制定乡村产业发展策略,对内组织发动村民广泛参与,尤其要发挥好党建引领作用。三是持续选派第一书记和工作队。L村产业发展刚刚起势,需要继续借助外力。要发挥好驻村工作队职能优势,帮助村里制定发展规划,协助组织方案落实落地,切实当好党的政策宣传队、农村党建工作队、乡村振兴施工队、为民办事服务队[6]。

3.3 推进产业融合

一是推进大樱桃产业优化升级。基于现有大樱桃发展基础,通过进一步优化品种结构、早中晚熟品种搭配种植、适度发展设施栽培,拉长樱桃采摘供应期;通过完善提升地方技术规程,发展标准化生产,提升樱桃品质,擦亮“文登大樱桃”地理标志产品金字招牌,从产前生长环境营造、产中物化投入和技术管理,到产后包装、运输、营销,全程贯彻标准化理念,使之成为深受欢迎的地方特色优质农产品品牌,推动产业迈向价值链中高端。二是搞好土地流转。针对人口老龄化、外流化问题,一方面把土地流转给种植能手,另一方面,鼓励有条件的种植能手流转邻村土地,扩大种植规模。三是大力发展乡村旅游。L 村不仅生态条件好,而且周边有昆嵛山红军纪念馆、佛教寺院无染寺等景区,乡村旅游发展潜力巨大。下一步利用现有基础设施条件,开发赏樱花、采樱桃等旅游项目和农事体验;同时将村内闲置房屋用于发展特色民宿,与产业振兴楼互为补充,为游客提供多方位、多元化的用餐和住宿体验。在乡村旅游发展到一定规模的基础上,可进一步借助山区自然风貌、优质餐饮和富氧环境,建设康养中心,为老年人提供具有山区特色的颐养康养场所,也可供亚健康人群休养生息。真正将村庄打造成集乡村旅游、农事体验、颐养康养等于一体的新型产业业态,促进乡村产业深度拓展。四是发展电子商务。拓宽营销渠道,充分利用电商平台、直播、短视频方式,推介L村大樱桃和乡村旅游项目,讲好L村故事,持续提高产品和服务的市场知名度和美誉度,吸引顾客购买农特产品;同时组织开展产销对接活动,召集采购商走进田间地头,深入生产一线挖掘采购潜力,积极促成合作交易[5,7]。

3.4 培植发展主体

推进产业振兴,离不开新型经营主体。针对人口老龄化、外流化,发展主体力量薄弱问题,大力实施“荣归故里”、招才引智和新型经营主体培育工程。一是本土人才“荣归故里”。党委镇府和村“两委”班子,要向外出人员广泛宣传发展政策和规划,通过壮大农村产业、改善人居环境、繁荣乡村文化、优化公共产品供给等措施,做到事业留人、环境留人、情感留人和生活留人,引导高校毕业生、退役军人、返乡入乡人员参与乡村振兴和社区发展[8]。二是招才引智。招引有承载能力的企业或在外能人以入股、合作、租赁、协作的方式开发产业兴业楼及闲置住宅,发展休闲旅游、乡村民宿、农村养老等经营性活动,为村民提供就业机会。三是创办新型经营主体。培育村党组织领办合作社和农业协会等社会化生产经营服务组织,为村民高效种养提供产前、产中和产后服务,推动乡村产业规模化、集约化发展。

3.5 抓好科技支撑

把科技创新作为产业振兴的核心动力。一是加强生产者技术培训,采用引来和走出去相结合的方法,一方面邀请专家到村内开展与L 村产业发展关联的技术培训,提高生产技能;另一方面,组织L 村从业者到外地参观学习,开阔视野,对标先进,学习发展经验。积极引进农业科研院所、高校、农业龙头企业的技术资源和人力资本,建立科技人员以科技成果入股乡村产业项目机制,吸引科研院校专家带团队、带项目、带资金到L村建立科技成果转化试验示范基地,为种植业提供优良品种、标准化生产技术、科学的管理经验等服务,提升产业发展质量。三是注重数字赋能,加快大数据、物联网、智慧气象等在产业振兴中的应用,不断提高智能化、自动化生产经营水平[9]。

3.6 强化政策落实

L 村应充分抓住政策机遇,抓好政策落实。在财政投入方面,紧紧依靠当地党委政府,向上争取农村一二三产业融合培育、休闲农业和乡村旅游、信息进村入户、乡村服务业提升、新型农业经营主体培育、乡土人才培养等工程项目,借力项目资金,进一步完善基础设施建设,培养人才、培育主体,提升发展档次。在乡村金融服务方面,发展大樱桃完全成本保险,降低种植和市场风险。在完善用地保障方面,应强化土地流转、宅基地租赁等政策支持,适度放活宅基地和村民房屋使用权,对有特殊贡献的返乡人才、带领农民共同致富的农民企业家,允许在限定期限内流转村民宅基地使用权。