团队情境中资质过剩感的积极效应:综合组成型和汇编型方式的视角*

2023-10-09张建平张光磊刘善仕周国林李建玲

张建平 张光磊 刘善仕 周国林 李建玲

·研究构想(Conceptual Framework)·

团队情境中资质过剩感的积极效应:综合组成型和汇编型方式的视角*

张建平1张光磊2刘善仕3周国林1李建玲4

(1广东金融学院工商管理学院, 广州 510521) (2武汉理工大学管理学院, 武汉 430070) (3华南理工大学工商管理学院, 广州 510641) (4贵州民族大学政治与经济管理学院, 贵阳 550025)

资质过剩感是指个体认为其资质超出所从事工作的实际需要的主观感受。在当前各类组织当中, 资质过剩现象普遍存在, 资质过剩感的影响效应受到了国内外学者的广泛关注。然而, 以往研究主要集中于探讨资质过剩感在个体层面的消极效应, 而对其潜在积极效应的探究略显不足, 并且忽略了对团队层面资质过剩感的关注。为此, 本文将综合组成型方式和汇编型方式来分析和探索团队情境中资质过剩感的构成及其影响效应。主要开展三个方面的研究:其一, 探究团队资质过剩感构成对团队工作产出的积极影响; 其二, 考察团队资质过剩感构成对个体工作产出的跨层次积极影响; 其三, 考察在资质过剩感团队差异化条件下, 个体资质过剩感对其工作产出的积极影响的出入。本文预期将扩展资质过剩感在团队情境中的研究, 更好地指导企业管理实践。

团队资质过剩感构成, 个体工作产出, 团队工作产出, 团队差异化, 跨层次影响

1 引言

近年来, “高学历低就业”的话题频繁出现在互联网上并被不少网民广泛讨论, 诸如大学毕业生全职从事网约车或外卖配送工作的例子。伴随着国内高等教育的蓬勃发展, 我国劳动人口受过高等教育的比例节节攀升。在此背景下, 高校尤其非重点院校的应届生就业形势日渐严峻, 正如黄灯教授所说1出自腾讯新闻十三邀第六季第1期:许知远对话黄灯我和我的二本学生。:“2010年前后珠三角某二本大学的应届生离校时人手两三个offer的情况早已不复存在”。此外, Zheng等(2021)基于智联招聘网站上约2万份简历和同时期2万个招聘岗位的样本数据探究了国内的过度教育(overeducation)问题, 他们认为过度教育普遍存在且带来了薪酬惩罚, 数据中约一半求职者的学历超出了工作岗位要求,但其获得的薪酬却比与自身水平相符岗位的薪酬要低很多。

学术研究中将这种“高学历低就业”定义为“资质过剩” (overqualification), 即员工的教育程度、工作经验、知识、技能等超过所从事工作的实际需要(张建平等, 2020)。据权威调查数据显示:全球约有47%的职工认为其资质高于岗位要求, 而在中国的比例高达84% (Lin et al., 2017)。然而, 企业对待资质过剩问题的态度却很矛盾, 既希望广纳贤才为己所用, 以帮助企业更快更好发展, 又担心资质过剩者“不安于现状”、主观能动性较差而适得其反。比如,(ASQ, 《管理科学季刊》)上一项关于招聘经理的准实验研究表明, 经理们在筛选简历时倾向于淘汰那些能力远超岗位要求的求职者, 他们认为资质过剩者的雇主承诺更低、较难被当前组织的使命和目标所激励, 以及中途离职另谋高就的可能性更高, 继而选择那些能力偏低但足以胜任的人(Galperin et al., 2020)。然而, Thompson等(2013)在对组织中不充分就业和资质过剩问题的反思中指出, 雇佣资质过剩的求职者将有利于企业的未来发展, 并认为企业应该且能够在这一问题上实现双赢。那么, 组织中员工资质过剩对工作产出究竟是有益还是不利呢?

在OBHRM研究领域, 学者们主要关注资质过剩感(perceived overqualification, POQ)而非客观资质过剩, 后者只有被个体感知到时才会引发心理体验和行为反应。纵观现有文献, 研究者主要聚集于POQ对个体的消极影响, 着重考察POQ所引发的员工负面心理体验和消极行为反应(Erdogan & Bauer, 2009; 陈颖媛等2017; Liu et al., 2015; Luksyte et al., 2011; 谢文心等, 2015; 赵李晶等, 2019); 此外, 也有学者开始探索POQ对个体的积极影响和非线性效应(Lin et al., 2017; 刘松博等, 2021; 马蓓等, 2018; Zhang et al., 2016; 张建平等, 2020)。然而, 已有研究在POQ对工作绩效和人际关系的影响上依旧分歧较大(Erdogan & Bauer, 2021), 现存的元分析研究结果也显示POQ与工作绩效(创新, 任务)和组织公民行为的关系并不显著(Harari et al., 2017; 杨伟文, 李超平, 2021)。为此, 有学者指出应进一步发掘POQ对工作结果的潜在积极影响及其作用机制(李朋波等, 2021; van Dijk et al., 2020)。

另外, 现有研究鲜少探索POQ对团队层面和跨层次的影响。现如今, 随着组织内外环境的动态性和复杂性不断增强, 团队在组织中越发普及并成为最基础的工作单元(Mathieu et al., 2017)。为此, 有学者呼吁加强POQ的跨层次研究(Erdogan & Bauer, 2021; 李朋波等, 2021; Sierra, 2011), 不同于个体POQ倾向于引发消极心理体验, 团队层面的POQ可能给成员间的互动或行动带来积极影响, 比如Hu等(2015)证实同事POQ均值正向调节个体POQ对个体绩效的间接积极影响, 马蓓等(2019)发现团队POQ均值能缓解甚至逆转个体POQ的消极效应。其次, 以往研究对团队POQ的理解和操作化大多基于全体成员POQ的简单加总或平均, 忽略了POQ的团队差异化(以标准差来衡量), 仅个别学者在这方面作出了尝试(程豹等, 2021a)。不难想象, 在POQ均值相等的A、B两个团队中, 团队A中各成员的POQ均处于平均水平, 团队B中各成员的POQ离散程度很大, 那么团队A的成员更有可能将团队视为一个整体, 从而提升了彼此间的协作与交流, 进而有利于团队产出, 但团队B的成员很可能受POQ团队差异化的影响而形成团队断层或亚群体, 阻碍了彼此间的互动, 最终有损于团队产出。基于此, 在探索团队情境中POQ的影响效应时, 有必要兼顾团队均值和团队差异化的共同作用。

综上所述, 本文拟综合组成型方式(团队均值)和汇编型方式(团队差异化)的视角来分析和探讨团队情境中POQ构成状况及其可能发挥出的积极效应, 考察团队POQ构成如何促进团队和个体工作产出。重点关注以下三个方面的问题:第一, 结合社会身份认同理论(social identity theory)和I-P-O模型的分析框架, 考察团队POQ构成对积极团队过程和团队工作产出的影响; 第二, 基于社会身份认同理论, 探索团队POQ构成对个体的团队认同和工作产出的跨层次影响; 第三, 结合期望状态理论(expectation states theory)和社会身份认同理论, 考察在团队POQ差异化作用下个体POQ对其非正式地位和工作产出的影响。总之, 本文将构建团队情境中POQ影响效应的多层次理论模型, 以期发掘团队情境中POQ的潜在积极效应, 拓展POQ的学术研究并为企业管理实践提供参考借鉴。

2 资质过剩感的内涵、测量及研究现状

2.1 资质过剩感的内涵及测量

资质过剩(也叫“过度胜任”)的概念源自劳动经济学领域的不充分就业(underemployment, 或翻译为“就业不足”)相关研究, 是不充分就业各维度中基于技能的子维度(McKee-Ryan & Harvey, 2011), 即个体的教育程度、工作经验、技艺和能力等超出所从事工作的实际需要(Maynard et al., 2006; 张建平等, 2020)。随着研究的不断发展, 分支出了客观资质过剩和资质过剩感(POQ), 前者的测量主要是计算个体的客观资质(如学历、技能证书等)与工作要求的差距(Arvan et al., 2019; Lin et al., 2017), POQ的测量主要通过询问个体对自身资质过剩的主观感受(Erdogan & Bauer, 2009; Maltarich et al., 2011)。比较而言, 客观资质过剩的研究存在两大弱势:(1)测量上难以有效衡量主观知识、经验及技能等方面的过剩, 以往研究也主要测量过度教育这一客观内容(Arvan et al., 2019; Lin et al., 2017), 不少学者认为该做法比较片面(Maltarich et al., 2011); (2)客观资质过剩只有被个体感知到才能引发后续的心理体检和行为反应, 即POQ是影响个体态度和行为的更近端因素(Lin et al., 2017; Liu & Wang, 2012)。为此, OBHRM领域的相关研究主要关注POQ的影响效应(Liu & Wang, 2012; Zhang et al., 2016)。

关于POQ的测量, 学术界现存有多种工具。早期的POQ量表包括资质不匹配感和无发展感两个维度(Johnson & Johnson, 1996); 此外, Fine和Nevo (2008)在以往研究基础上扩展了POQ的内涵, 改编出了针对个体认知能力的9个题项的认知资质过剩感知问卷(PCOQ), 包括认知不匹配感和认知无发展感两个维度, 但鲜有后续研究采用。然而, 随着研究的继续发展, 越发多的学者认为POQ是一个单维度构念, 且不少研究表明无发展感和资质不匹感存在较大的区分度, 故无发展感逐渐被后续研究者舍弃(McKee-Ryan & Harvey, 2011; Zhang et al., 2016)。为此, 一些学者相继开发了单维度的POQ量表, 比如Bolino和Feldman (2000)针对海外工作者开发了13个题项的量表, 主要测量海外工作者对自身学历、工作经验和能力等方面的未充分利用感; Maynard等(2006)开发了9个题项的量表, 包括教育水平、工作经验、技艺和能力等, 它也是目前使用次数最多的POQ量表; Sánchez-Cardona等(2020)还开发了5个题项的量表。

2.2 资质过剩感的影响因素研究

资质过剩感(POQ)的影响因素众多, 包括人口统计学因素、人格特质、职场关系、工作特征和客观资质过剩等(Erdogan & Bauer, 2021; Liu & Wang, 2012):(1)人口统计学因素。如Harari等(2017)的元分析所示, 尽管性别和年龄与POQ的关系不显著, 但教育程度与POQ显著正相关(= 0.08), 即高学历者倾向于有高POQ, 但高POQ却不限于拥有高学历者(Erdogan & Bauer, 2021); 此外, 工作任期与POQ显著负相关(= − 0.14), 即职场新人倾向于有更高的POQ。(2)人格特质。Maynard等(2015)、Lobene等(2015)和程豹(2020)均发现自恋或其部分维度与POQ显著正相关, Debus等(2020)发现消极情感特质与POQ负相关。(3)职场关系。Alfes等(2016)发现LMX质量和团队凝聚力与POQ显著负相关。(4)工作特征。Lobene等(2015)发现工作中的统一着装要求和重复性任务对POQ有较强的预测力度, 程豹(2020)发现工作控制感显著正向影响POQ。(5)客观资质过剩。尽管POQ受上述多种因素影响, 但一般认为客观资质过剩是其最主要的前提(Liu & Wang, 2012), Lin等(2017)、Arvan等(2019)的研究表明客观资质过剩与POQ显著正相关, Harari等(2017)的元分析也显示两者呈中等程度正相关(= 0.40)。

2.3 资质过剩感的消极效应研究

(1) POQ对认知感受和情绪体验的消极影响。POQ会消极影响员工对组织和工作的认知感受。首先, POQ带来的不匹配、不公平感会降低员工的组织支持感与内部人身份认知(Li et al., 2019; 赵李晶等, 2018)和提升其工作不安全感(Peiro et al., 2012), 放大其与组织的心理距离(何伟怡, 张梦桃, 2020); 其次, 高POQ的员工无法在工作中获得挑战需求, 进而降低了对工作的成就感、控制感和自主性等感知(Simon et al., 2019; 赵恒春, 彭青, 2020), POQ还会降低员工对工作的价值认可, 产生工作疏离感(谢文心等, 2015); 最后, POQ会导致员工质疑自我能力和价值, 进而降低基于组织的自尊和核心自我评价(程豹等, 2019; Liu et al., 2015), POQ也会使员工对自身能力高度自信、产生更多优越感, 进而提升了心理特权(褚福磊, 王蕊, 2019), POQ较高的员工倾向于认为自己没有达到应有的状态, 从而产生更强的相对剥夺感和道德推脱感(Erdogan et al., 2018; Zhang et al., 2021)。POQ还会引发员工的消极情感反应。赵申苒等(2015)发现POQ会提升员工的心理契约违背体验, Zhang等(2021)证实POQ导致的人−岗不匹配感会让员工产生指向组织的愤怒情绪, Sánchez-Cardona等(2020)发现POQ会提高员工在工作中的无聊情绪, Cheng等(2020)基于公平理论, 研究发现POQ引发的不公平感会降低员工的和谐激情; 此外, 赵李晶等(2019)从资源保存视角, 证实POQ会引发消极情绪、减少积极情绪和加剧资源损失, 进而增强员工的情绪耗竭。

(2) POQ对工作态度、工作行为、工作绩效和身心健康等的消极影响。

①工作态度。POQ对工作满意度、职业满意度、组织承诺和离职倾向等有显著影响。Arvan等(2019)发现客观资质过剩通过POQ的中介作用显著降低了员工的工作满意度, Erdogan等(2018, 2020)和程豹等(2019)发现POQ对员工的职业满意度有显著消极影响, POQ还会降低员工的工作投入和情感承诺(Lobene & Meade, 2013; Maynard et al., 2006), 以及提高员工的离职意愿(Lobene et al., 2015; Ye et al., 2017)等。总体而言, 现有研究在POQ对工作态度的影响上取得了较为一致的结论(Harari et al., 2017)。

②工作行为。POQ会显著引发员工的消极工作行为, 并负向影响其积极工作行为。Liu等(2015)、Luksyte等(2011)发现POQ会激发员工的反生产行为, 程豹等(2021b)对一线服务员工的研究, 发现POQ对员工的表(深)层扮演有显著正(负)向影响, 心理契约破坏在其中发挥部分中介作用, 公正敏感性能强化上述间接影响; 另外, POQ还通过和谐工作激情的中介作用显著负向影响顾客服务主动性行为, POQ差异正向调节上述直接和间接关系(程豹等, 2021a), 这是目前少有的考察了POQ团队差异的跨层次边界作用的研究。其次, POQ会引发个体的工作退缩、网络闲散、时间侵占和亲组织不道德行为(Cheng et al., 2020; 褚福磊, 王蕊, 2019; 刘金菊, 席燕平, 2016; Zhang et al., 2019), 由于POQ较高的员工会认为自己值得一份更好的工作, 他们的内外部工作搜寻行为(Erdogan et al., 2020)和自愿离职行为(Maynard et al., 2013)会更多。此外, 谢文心等(2015)发现POQ会增强工作疏离感进而降低员工的工作重塑等积极行为; POQ还会损害员工的积极认知, 导致其工作愤怒、破坏其组织自尊、提升其工作倦怠, 进而使其减少OCB (陈颖媛等, 2017; 黄勇, 彭纪生, 2017; Kim et al., 2019)。尽管如此, Harari等(2017)与杨伟文和李超平(2021)的元分析关于POQ与OCB的直接关系的结论并不一致。

③工作绩效。POQ会消极影响员工的角色内绩效和创新绩效。POQ会损害员工的自我概念或引发其心理特权感, 进而降低其角色内绩效(Li et al., 2019; 张亚军等, 2019); 赵申苒等(2015)发现POQ较高的员工认为组织难以满足自身期望而产生心理契约违背感, 进而减少了创新行为。此外, 王朝晖(2018)基于认知−情绪双过程模型, 发现POQ会激发员工的工作愤怒, 进而降低其创造力; 赵李晶等(2020)、钟竞等(2021)研究表明POQ通过负向影响工作繁荣会削弱员工创新, 但前者发现服务型领导和任务型契约可负向调节该间接效应, 后者发现绩效报酬能缓解该间接影响; 李广平和陈雨昂(2022)发现, POQ会通过离职倾向和工作卷入的链式中介显著负向影响90后员工的创新行为。然而, 也有研究发现POQ对工作绩效存在积极影响(具体见下文2.4), 现存的元分析也表明POQ与个体任务绩效和创新绩效的关系并不显著(Harari et al., 2017; 杨伟文, 李超平, 2021)。

④身心健康。Wassermann和Hoppe (2019)对移民职工的研究, 发现POQ会降低其生活满意度; Erdogan等(2018)发现POQ会显著提升员工的相对剥夺感, 进而降低其主观幸福感; Yu等(2021)对12家中国企业职工的研究, 发现POQ会显著提升个体的工作疏离感进而间接导致其情绪耗竭, 且该间接效应在领导−成员交换质量较高时更强; Maynard等(2015)发现POQ会增强员工与职业相关的压力。总之, POQ对多种心理健康变量有显著消极影响(Erdogan & Bauer, 2021; Harari et al., 2017)。

2.4 资质过剩感的积极效应研究

近年来, 一些研究相继表明POQ对主动性行为、角色内绩效和创新绩效等存在积极影响, 学术界开始以更全面的视角去探究POQ的积极影响以及其它更为复杂的效应。比如, Zhang等(2016)基于自我调节视角, 发现POQ较高的员工能更快更好地完成工作、并认为自己拥有更多的资源, 由此产生高角色宽度效能感, 进而提升其主动性行为; Deng等(2016)发现当个体的人际影响力较高时, POQ通过社会接受程度对角色内绩效、人际利他主义和群体成员主动性有积极影响; 赵慧军等(2020)发现一线教师的POQ能激发角色宽度效能感进而促进其知识分享。其次, Erdogan和Bauer (2009)认为POQ较高的人对自我评价会更积极, 而低绩效会与这一积极自我形象不符, 故POQ会促使其提升角色内绩效以避免认知失调; Hu等(2015)从相对剥削视角证实POQ通过任务重要性和个人−群体匹配度对任务绩效和OCB有积极影响, 团队层面的同事POQ均值正向调节了上述影响; Zhang等(2021)表明POQ通过优势和兴趣导向的工作重塑分别对活力(Vitality)和任务绩效有积极影响, 组织认同正向调节了兴趣导向工作重塑的中介作用; Lee等(2021)认为POQ有其客观基础, 即员工拥有过剩的能力、技能和经验等资质, 这使得他们对任务更加熟练、能更好地完成工作任务, 故角色内绩效会更高。此外, POQ还可通过提升创新自我效能感或工作投入等促进个体的创新绩效(王朝晖, 2018; 赵卫红等, 2016), 以及当POQ与个人−组织匹配之间高水平一致时, 员工的主动式创造力越强(王朝晖, 2020); 刘松博等(2021)也发现POQ会通过跨边界行为的中介作用促进员工创造力, 团队集体主义取向正向调节了POQ与跨边界行为的关系。

此外, 还有学者探究了POQ的非线性效应, 认为POQ对员工的影响存在“过犹不及”效应。比如, Lin等(2017)基于工作重塑的视角, 研究发现POQ会倒U形影响员工的任务重塑并间接影响其创造力和OCB; 张建平等(2020)基于自我调节理论, 发现POQ会倒U形影响员工的内部创业自我效能并间接倒U形影响其内部创业; 林世豪等(2022)基于资源保存理论, 也证实POQ会对工作重塑和创造力产生倒U形的直接和间接影响。此外, 马蓓等(2018)基于面子理论, 认为员工在低POQ时有“挣面子”以及在高POQ时有避免“丢面子”的能力面子压力, 并实证检验了POQ对员工创造力的U型影响。

2.5 资质过剩感的现有研究述评

(1) 以往研究过多关注资质过剩感(POQ)的消极面, 对其积极面的分析和探讨明显不足甚至失衡。如前文所述, 尽管有学者开始关注POQ的积极效应和非线性效应, 但这方面的研究还相对稀少。目前, POQ对个体工作绩效和某些积极工作行为的影响还存在较多分歧, 正如Harari等(2017)、杨伟文和李超平(2021)的元分析研究所示, POQ与个体的创新绩效、任务绩效和组织公民行为的关系并不显著。因此, 有待进一步深入发掘POQ的积极效应及其作用机制(van Dijk et al., 2020)。

(2) 缺乏对团队层面和跨层次影响的分析与探讨。现有研究当中, 仅有少数研究考察了团队POQ的跨层次边界作用(程豹等, 2021a; Hu et al., 2015; 马蓓等, 2019)。伴随着组织内外环境的动态性和复杂性不断增强, 工作团队在组织中越发普及并成为最基础的组织单元(Mathieu et al., 2017)。众所周知, 团队结果并非个体结果的简单加总, POQ对团队层面和跨层次的影响及其作用机制也不同于个体层面POQ的影响效应。为此, 亟须以团队情境中的POQ为研究焦点, 探究其在团队层面和跨层次的影响效应(Erdogan & Bauer, 2021; 李朋波等, 2021)。

(3) 缺乏对团队层面POQ构成状况的分析与探讨。以往研究对团队POQ的理解和操作化大多基于全体成员POQ的简单加总或平均, 如Hu等(2015)、马蓓等(2019)的研究, 仅个别学者探讨了POQ差异对个体POQ影响效果的边界作用(程豹等, 2021a)。随着团队多样性的增强, 成员之间的POQ也存在很大差异, 通过加总或平均的方法很难捕捉到团队POQ构成的真实样貌, 更难以探究团队POQ构成状况对团队运作及其结果的影响。然而, 结合组成型方式和汇编型方式的视角能够全面呈现和刻画团队层面的变量, 在国外权威期刊上刊登过多篇采用此类方法的学术论文(Ployhart et al., 2006; Shipton et al., 2017; Wee & Taylor, 2018)。为此, 可以借鉴该方法来分析和探讨团队情境中的POQ, 以便更深刻地认识和理解团队资质过剩现象。

3 研究构想

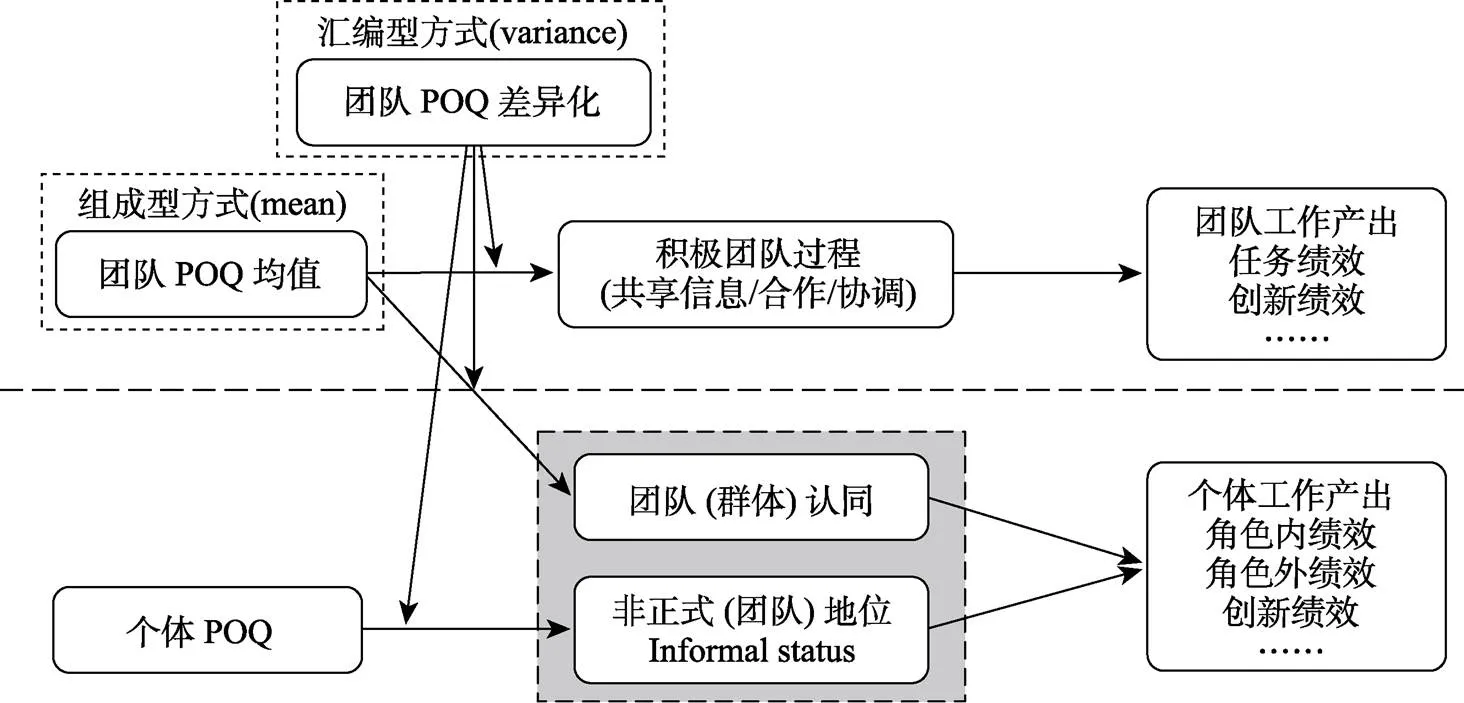

本文旨在分析和探索团队情境中资质过剩感(POQ)构成状况的多层次积极效应, 综合考量POQ的团队均值(组成型方式)和团队差异化(汇编型方式)所能共同发挥出的效果及其作用机制; 研究内容一, 基于社会身份认同理论和I-P-O模型的分析框架探索团队POQ的构成对团队工作产出的影响; 研究内容二, 基于社会身份认同理论进一步探索团队POQ的构成对个体工作产出的跨层次影响; 研究内容三, 结合期望状态理论和社会身份认同理论, 探索团队POQ差异化条件下个体POQ的潜在积极效应的出入(见图1)。

3.1 团队资质过剩感构成对团队工作产出的积极效应及作用机制

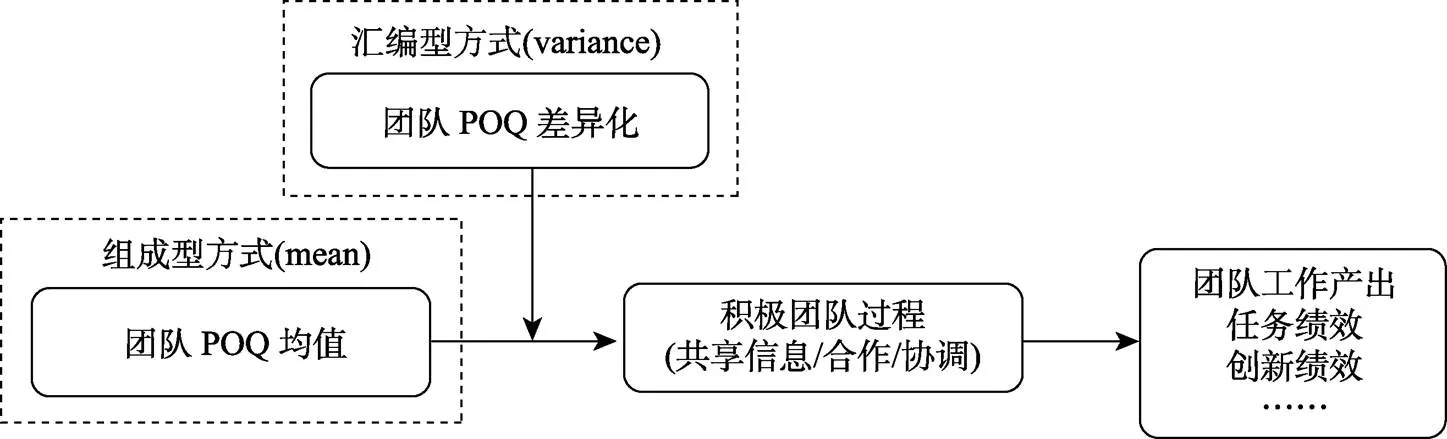

研究内容一关注的问题是:团队情境中资质过剩感(POQ)的构成情况能否以及如何对团队工作产出带来积极影响?团队POQ构成包括代表团队整体水平的POQ均值和反映团队离散程度的POQ差异化, 前者在一定程度上反映了团队的人力资本存量, 后者是导致成员之间产生相对剥削感和不公平感的主要因素。那么, 这两个团队POQ构成指标将怎样共同作用于团队工作产出的呢?从人力资本存量的角度不难理解, 高团队POQ均值能给团队工作产出带来积极影响, 但POQ差异化会导致不公正感, 正所谓“不患寡而患不均”, 高POQ差异化会让部分成员感到更加不公甚至愤怒, 可以预见高POQ差异化会对POQ均值的积极影响带来破坏性的后果。因此, 本文拟根据社会身份认同理论和I-P-O模型的分析框架, 考察团队POQ构成状况对积极团队过程和团队工作产出的影响(见图2)。

图1 本研究的总体研究模型

(1) 团队POQ均值对积极团队过程的影响

团队POQ均值反映了团队中POQ的整体水平, 从人力资本存量的角度来看, 团队POQ均值越高, 该团队所具备的完成团队任务所需的技能和经验等集体智力资本也就越充分。尽管以往研究大多认为个体的POQ会导致其消极的态度和行为反应, 但鲜有研究探讨团队POQ均值可能对团队整体的士气和行为反应存在的影响。然而, 我们依旧能从现有文献中找到一些积极的证据。比如Hu等(2015)研究发现团队层面的同事POQ均值能合理化个体POQ, 并正向调节个体POQ对任务重要性和个人−群体匹配度的正向影响, 最终对个体绩效产生积极影响; 马蓓等(2019)也发现团队POQ均值能够缓解甚至逆转个体POQ的消极影响。相比于POQ均值较低的团队, POQ均值较高的团队的成员更有可能相信自己是“精英群体”的一份子; 其次, 身处于同事POQ普遍较高的团队中, 个体更有可能潜意识地提升对自身工作重要性和自我地位的判断, 而这些都将对个体认同或认可自己的团队身份大有裨益。当员工相信自己所属团队是“精英团队”, 认为所在团队从事的工作很重要且有价值时, 便会更积极地投入到团队工作中、与团队其他成员共享信息、有效协作和合作, 从而确保团队工作有序进行。为此, 基于社会身份认同理论, 本文认为团队POQ均值将对积极团队过程产生积极影响。

假设1-1:团队POQ均值对积极团队过程有显著正向影响。

(2) 团队POQ均值对团队工作产出的间接影响

尽管资质过剩感(POQ)是一种个体的主观感知, 它明显区别于客观资质过剩但又与之存在重叠关系, POQ也会受到其它诸如人格特质、绩效评价和组织情境等因素的影响, 但一般认为POQ主要由客观资质过剩所导致(Arvan et al., 2019; Lin et al., 2017; Liu & Wang, 2012)。因此, 对于POQ均值较高的团队而言, 其整体的人力资本存量亦相对较高, 故结合投入产出模式和人力资本优势来判断, 这样的团队所能达成的工作产出也会较高。在当今各类组织中, 工作团队已成了最基本的组织单元, 团队任务的有效执行需要全体成员有效协调和配合, 即通过积极团队过程去实现团队目标。在POQ均值较高的团队中, 各个成员更愿意相信工作任务是重要的事实, 以及认为自己就是“精英团队”的一份子、接受和认可其所属的团队, 因而更愿意与团队其他成员形成良好的互动关系。在此积极团队过程的加持下, 团队能够获得较高的工作产出。因此, 基于社会身份认同理论和I-P-O模型的分析框架, 本文提出如下假设:

假设1-2:团队POQ均值对团队工作产出有着积极影响, 积极团队过程在其中起到中介作用。

(3) 团队POQ差异化的调节作用

尽管上文论述了团队POQ均值对积极团队过程和团队工作产出的提升作用, 但团队POQ差异化的潜在影响亦不容忽视。团队POQ差异化代表了成员间POQ水平的离散程度, 差异化越大即团队成员的POQ水平两极分化的景象越明显。根据自我分类理论, 这种差异化有导致团队分裂的危险。该理论指出, 团队成员的个体特征越离散, 越容易形成团队断层或子群体, 从而威胁到团队成员的合作与协调(Ployhart et al., 2006)。在POQ水平两极分化的团队中, POQ均值越高, 其成员越难相信这是一个“精英团队”, 反而更容易认为这是一个“鱼龙混杂”的群体, 甚至导致成员间“鄙视链”的产生(Li et al., 2022), 进而严重威胁到积极团队过程以及团队工作结果。相反, 当团队成员的POQ水平差异较小, 那么团队POQ均值越高, 越能体现出“精英团队”的特征, 从而使得各个成员产生身份认同, 有利于积极团队过程和团队工作产出(Hu et al., 2015)。此外, Hu等(2015)还指出, 通过计算团队中除目标个体外其他成员POQ的均值, 能较好地代表团队层面的同事POQ水平, 并发现同事POQ均值会正向调节个体POQ对个体绩效的间接积极影响。可见, 特定个体的客观资质过剩既能引发其自我POQ, 也能被周围的同事观察到。基于此, 不难推断团队POQ差异化能够反映团队中的POQ差异情况及其背后的客观资质过剩差异水平。

图2 研究内容一的模型示意图

假设1-3:团队POQ差异化会负向调节团队POQ均值与积极团队过程的关系以及通过积极团队过程对团队工作产出的间接影响, 即上述直接和间接关系在POQ差异化较低的条件下更强, 而在POQ差异化较高的条件下较弱。

3.2 团队资质过剩感构成对个体工作产出的跨层次积极效应及作用机制

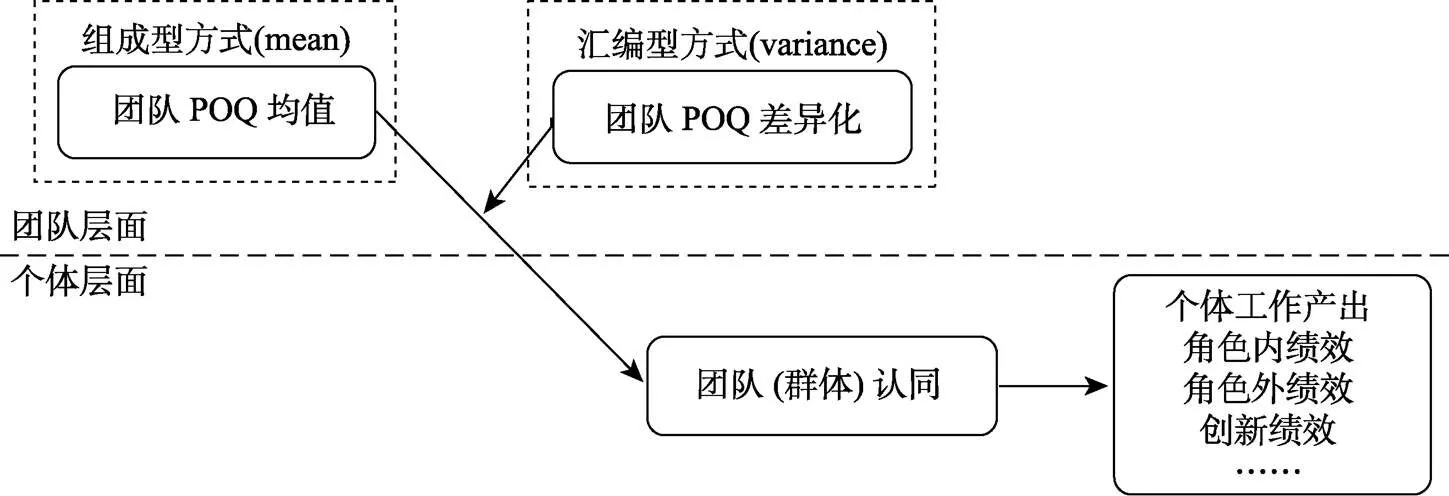

研究内容二关注的问题是:团队中POQ的构成是否对个体层面的工作产出存在跨层次积极影响?这种影响又是通过怎样的作用机制而产生?这是以往研究极少涉及却被不少学者呼吁亟待加强研究的问题(Erdogan & Bauer, 2021; 李朋波等, 2021; Sierra, 2011)。研究指出, 团队层面的同事POQ均值越高, 个体越倾向于相信自己是“精英团队”的一份子, 相关研究也初步证实同事POQ均值或团队POQ均值能合理化个体POQ, 以及强化个体POQ的积极影响(Hu et al., 2015)或弱化个体POQ的消极影响(马蓓等, 2019)。为此, 本文将从社会身份认同理论的视角, 考察团队中POQ的构成对个体的团队认同和工作产出的跨层次影响(见图3)。

图3 研究内容二的模型示意图

(1) 团队POQ均值与个体的团队认同的跨层次关系

尽管现有的POQ研究尚未涉及其跨层次影响效应, 但个别研究考察了团队层面的POQ构念的跨层次调节效应。Hu等(2015)研究发现, 团队层面的同事POQ均值能正向调节个体POQ通过任务重要性、个人−群体匹配度的双中介对个体绩效的间接积极影响; 马蓓等(2019)研究显示, 尽管个体POQ通过负向影响内部人身份感知对其从事OCB起到削弱作用, 但当团队POQ较高时, 这一间接消极影响便会扭转为间接积极影响。由此可见, 当POQ较高者与自身资历相当的同事一起工作时, 他们不仅不会体验到消极心理状态和减少积极工作行为, 甚至还会以所在高资质团队为荣。如上文所述, 相比于POQ均值较低或不足的团队, 在POQ均值较高的团队中的成员更有可能认为自己就是“精英群体”的一份子; 其次, 身处于同事POQ普遍较高的团队中的个体也更有可能潜意识地提高其对自身工作重要性和自我地位的判断, 而这些都将对个体认同或认可自己的团队身份大有裨益。为此, 基于社会身份认同理论, 本文认为团队POQ均值能对个体的团队认同产生跨层次的积极影响。

假设2-1:团队POQ均值对个体的团队认同存在跨层次的积极影响。

(2) 团队POQ均值对个体工作产出的跨层次间接影响

上文论述了团队POQ均值对个体的团队认同的跨层次积极影响。同样, 在POQ均值较高的团队中, 个体成员可能为了避免自己落后其他成员太多的尴尬局面而体验到较高的绩效压力或能力面子压力, 从而努力达成或维持较为理想的工作产出(常涛等, 2014; 马蓓等, 2018)。此外, 有研究指出个体成员对其所在团队(群体)的认同, 会促使其展现出利同事行为和利组织行为(陶厚永等, 2016); 其次, Janssen和Huang (2008)基于中层管理团队的研究, 发现个体成员的团队认同会驱使其做出更多指向团队其他成员的组织公民行为(OCB), 而这种指向团队其他成员的OCB又中介了该成员的团队认同与其在团队中的个人效率(individual’s effectiveness as a team member)之间的积极关系, 换言之, 个体的团队认同对其作为团队成员的个人效率有着积极的影响。基于此, 本文认为团队POQ均值通过提升个体成员的团队(群体)认同可以对其个体工作产出起到积极的跨层次影响。

假设2-2:团队POQ均值通过个体的团队认同对其工作产出存在跨层次的间接积极影响。

(3) 团队POQ差异化的边界作用

同团队层面的影响效应一样, POQ差异化也可能对团队POQ均值的跨层次效应产生影响。根据自我分类理论, 团队成员的POQ水平越离散, 越容易形成团队断层或亚群体, 此时个体成员可能更倾向于认同其所属的亚群体而非工作团队。当成员之间POQ水平差异较大时, 即使团队POQ均值再高, 由于有POQ水平很低的成员的存在, POQ水平较高的成员不仅不会认为所属团队是“精英团队”, 甚至可能视其为“鱼龙混杂”的群体; 其次, 高差异化的POQ水平还可能导致团队中产生“鄙视链”, 进而损害POQ水平较低的成员对团队身份的认同。比如, Li等(2022)研究发现, 资质过剩者在面对其认为资质比自己要低很多的同事时会产生既蔑视(contempt)又妒忌(envy)的心理, 从而导致他们针对这类同事的知识隐藏。总之, 较大的POQ差异化可能弱化POQ均值对个体成员的团队认同及其工作产出的跨层次影响; 反之, 在成员的POQ水平相差较小的团队中, POQ均值越高, 越有可能被成员视为“精英团队”, 从而让他们产生较高的团队身份认同, 最终驱使其实现较高工作产出。

假设2-3:团队POQ差异化会负向调节团队POQ均值与个体的团队认同的跨层次关系, 以及通过团队认同对个体工作产出的跨层次间接影响, 即上述直接和间接跨层次关系在POQ差异化较低的条件下更强, 而在POQ差异化较高的条件下较弱。

3.3 团队资质过剩感差异化作用下个体资质过剩感对个体工作产出的积极效应

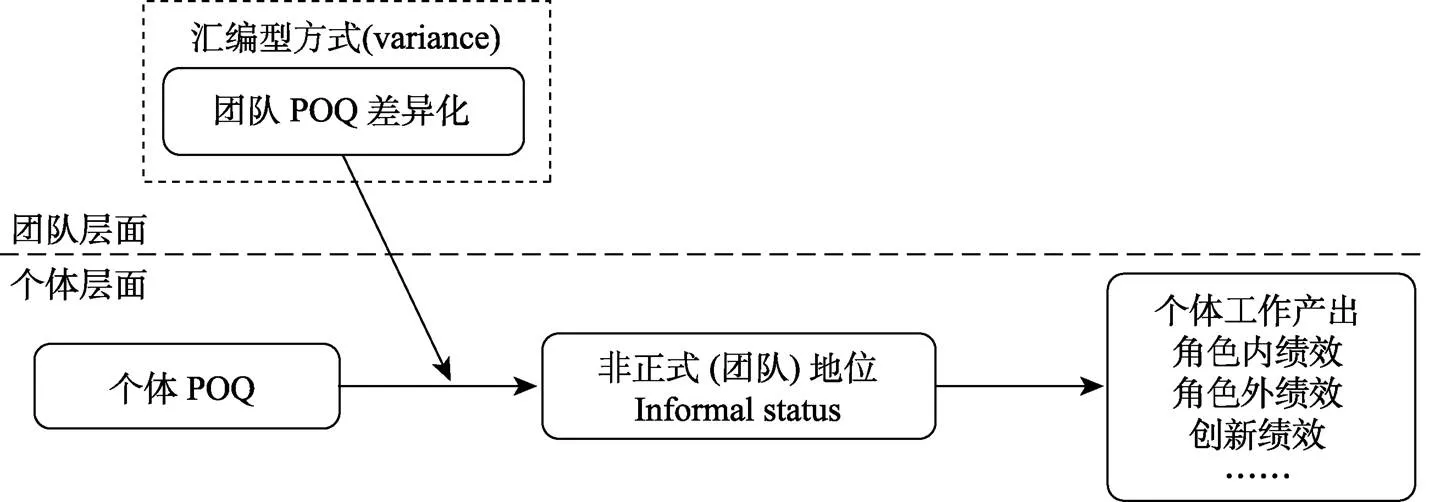

研究内容三关注的问题是:个体POQ背后蕴藏着人力资本优势, 那么个体POQ能否对其工作产出带来积极影响?现有绝大多数研究都在考察POQ对个体的消极影响, 但元分析结果显示POQ与工作绩效的关系并不显著(Erdogan & Bauer, 2021)。在当今各类组织中, 资质过剩现象普遍存在(李朋波等, 2021; Zheng et al, 2021), 显然, 若POQ只会带来消极后果则与实际不太相符。为此, 有必要深入发掘POQ的潜在积极效应及其路径。其次, 团队层面的POQ构成又将对上述积极效应产生何种情境作用?已有研究发现团队层面的POQ能合理化个体层面的POQ, 并弱化个体POQ的消极效应或强化个体POQ的积极效应。因此, 探索个体POQ潜在积极效应及其路径的边界亦十分重要。研究内容二探讨了团队POQ构成通过个体团队(群体)认同对其工作产出的跨层次影响机制, 在涉及团队问题的一些研究中, 地位和团队认同是密切关联的两个要素或指标。比如Mitchell等(2015)认为地位和团队认同在领导包容性影响团队绩效的过程中均发挥了中介作用, Liao等(2012)在基于社会认同理论视角探讨团队交互记忆系统的发展过程时也强调地位和团队认同的共同作用。在探索团队情境中的POQ问题时, 由社会比较和团队互动等带来的更深层次的体验也面临着团队认同和团队中的地位问题。因此, 我们将进一步考察团队中的个体地位可能发挥的作用。此外, 鉴于POQ的主观性以及未必被正式组织所认可等特征, 本文拟考察非正式(团队)地位在个体POQ与工作产出之间的传导作用。据此, 本文将基于期望状态理论探究上述个体POQ的积极效应及其路径, 以及团队POQ差异化的边界作用(见图4)。

图4 研究内容三的模型示意图

(1) 个体POQ对其非正式(团队)地位的影响

如前文所述, 以往研究对POQ影响效应的探索主要聚集在个体层面, 考察员工对自身资质过剩的感知所引发的负面心理体验和消极行为反应,这种近似“失意个体顾影自怜”心理模式的研究范式极少考虑团队其他成员在上述过程中可能发挥的作用。显然, 团队其他成员如何看待特定员工(focal employee)的资质过剩问题, 很可能影响到该特定员工的行为反应。根据期望状态理论的观点, 鉴于资质过剩的员工在知识、技艺和能力等多方面拥有过剩资质的事实, 这些个体很可能被团队其他成员视为更有能力的人、团队的顶流柱等, 从而获得他们眼中更高的声望(prominence)、尊敬(respect)和尊重(esteem), 即被团队其他成员赋予更高的非正式(团队)地位(Anderson et al., 2001; van Dijk et al., 2020)。个体在团队中获得高非正式地位可以满足其部分心理需求, 能为其带来更多的资源, 包括其他成员在工作上的更加配合、成为团队中非正式的信息网络中心或通道、成为意见领袖等。此外, 相关研究表明, 个体的非正式地位对其创造性产出(刘智强等, 2015)和主动变革行为(邓传军, 刘智强, 2021)等具有积极影响。基于此, 本文提出如下假设:

假设3-1:个体POQ对个体的非正式(团队)地位存在显著正向影响。

(2) 个体POQ对其工作产出的间接影响

关于个体POQ与个体工作产出的关系, 尽管现有研究更多地在探讨POQ对个体态度及行为的消极影响, 但元分析显示POQ与个体绩效(创新, 任务)以及OCB的关系不显著(Harari et al., 2017; 杨伟文, 李超平, 2021)。为此, 有部分学者开始探索POQ对个体结果的间接积极影响, 比如Hu等(2015)考察了员工的POQ通过任务重要性和个人−群体匹配度的双中介作用对其角色内绩效和OCB的积极影响, 以及同事POQ均值对上述双中介效应的正向调节作用, 发现同事POQ均值的调节作用显著, 且双中介效应在同事POQ均值较低时依旧显著。此外, Zhang等(2016)探究了POQ通过角色广度自我效能对个体主动性行为的积极影响, 个体的目标导向对上述中介作用的两个阶段均起到了调节作用; Lin等(2017)发现POQ倒U形影响个体工作重塑, 进而间接影响其创造力和OCB; 张建平等(2020)从自我调节理论的视角考察了POQ对员工内部创业行为的倒U型影响效应。基于期望状态理论, 个体凭借自身POQ获得高非正式(团队)地位之后, 一方面会拥有更多的优势和资源去实现高工作产出; 另一方面, 高地位者还会出于维持这种高非正式(团队)地位优势的需要而按照符合他人期望的标准来调整自身行为, 进而实现高工作产出以获取他人的赞许。基于此, 本文认为个体POQ会给个体工作产出带来积极影响, 而个体的非正式(团队)地位在其中发挥着积极的中介作用。

假设3-2:个体POQ对个体工作产出具有积极影响, 个体的非正式(团队)地位在其中发挥积极的中介作用。

(3) 团队POQ差异化的跨层次边界作用

本文认为, 上述个体POQ的直接和间接作用效果还可能受到团队POQ状况的影响。然而, 与以往研究关注团队层面的同事POQ均值(Hu et al., 2015)或团队POQ均值(马蓓等, 2019)的边界效应不同, 本文关注团队POQ差异化的边界效应。理由在于, 个体的非正式(团队)地位反映了团队成员之间的地位差异, 且这种地位差异恰恰是在POQ差异化存在的条件下, 个体凭借自身POQ所获得, 而不以团队POQ均值的高低为前提。在POQ差异化极低的团队中, 个体POQ能带来的非正式地位差异很小, 即所有成员凭借自身POQ能获得的地位优势相差无几, 而随着POQ差异化的增大, 个体POQ能带来的地位差异也会增大; 然而, 根据最优化差异理论(optimal differentiation theory)不难理解, 团队POQ差异化对个体POQ与非正式(团队)地位关系的调节效应也非固定不变, 当POQ差异化增加到一定程度时, 个体POQ对非正式(团队)地位的边际影响可能降低。基于此, 本文认为团队POQ差异化会倒U形调节个体POQ与个体非正式(团队)地位之间的关系, 进而倒U形调节个体POQ与个体工作产出之间的关系。

假设3-3:团队POQ差异化对个体POQ与其非正式地位的关系存在倒U形调节作用, 并倒U形调节POQ通过非正式地位对个体工作产出的间接影响, 即上述直接和间接关系在中等程度POQ差异化的条件下最强, 而在较低或较高POQ差异化的条件下较弱。

4 理论建构

基于当前资质过剩现象普遍存在各类组织当中的社会现实, 以及现有的资质过剩感(POQ)研究主要集中于个体层面POQ的消极效应、对其潜在积极效应的关注严重不足, 并且鲜少有研究探索团队层面POQ的多层次影响效应的研究现状, 本文聚焦于团队情境中POQ的潜在积极效应, 综合考量团队层面POQ构成状况的两个重要标准维度(团队均值, 团队差异化)的共同作用, 剖析二者共同对团队和个体层面工作产出的多层次影响及其作用机制。本文的理论建构主要包括以下内容:

第一, 本文将团队差异化研究引入资质过剩感(POQ)领域, 综合组成型方式和汇编型方式的视角来对团队情境中POQ进行更为立体的分析和探讨, 以此揭示团队POQ构成状况对团队和个体层面工作产出的多层次影响效应。组成型方式(composition approach), 即用样本均值来定义团队POQ, 该视角并不能全面地反映团队中的POQ构成状况; 汇编型方式(compilation approach), 则以样本标准差来衡量团队中的POQ离散程度, 该视角能够弥补以组成型方式定义团队POQ的不足。以往研究对团队POQ的理解和操作化均基于全体成员POQ的简单加总或平均(组成型方式), 而忽略了POQ的团队差异化(汇编型方式)。显然, 仅通过加总或平均等线性方法很难捕捉到团队POQ构成情况的真实样貌, 也就难以有效探究POQ的不同构成情形对团队运作及其结果, 以及对个体成员影响的差异。自我分类理论认为, 团队中的个体特征越离散, 越容易形成团队断层或亚团队而有损整体的团结与协调, 故在POQ均值相等的两个团队中, POQ差异化较小的团队在各个方面的表现可能会更好些。因此, 综合组成型方式和汇编型方式的视角能够更深刻地认识和理解团队中的资质过剩问题。

第二, 基于社会身份认同理论和I-P-O模型的分析框架, 探索团队情境中POQ的构成情况对团队和个体层面工作产出的多层次影响及其作用机制。首先, 现有文献对POQ的研究主要聚焦在个体层面, 鲜少有研究探讨团队层面POQ的影响效应。现如今, 随着组织所处环境的动态性和复杂性不断增强, 工作团队在组织中越发普及并成了最基础的工作单元(Mathieu et al., 2017)。其次, 古语云:“不患寡而患不均”, 团队层面POQ的整体情况显然有别于个体POQ, 团队中资质过剩成员的比例以及各个成员POQ水平的高低不止在个体层面发挥作用, 还会影响到团队过程及其结果。为了更深入地了解团队情境中的POQ, 识别出它与个体POQ的区别和联系, 从而更全面、更透彻地认识POQ这一现象, 亟需以团队POQ为研究焦点, 探究其对团队过程以及结果的影响。为此, 本文基于社会身份认同理论和I-P-O模型的分析框架, 综合考察团队情境中POQ的团队均值和团队差异化对团队积极过程和团队工作产出的共同影响, 以期弥补现有POQ研究在团队层面的不足, 亦为存在POQ现象的团队提供管理借鉴。

其次, 基于社会身份认同理论进一步探索团队POQ的构成对个体工作产出的跨层次积极效应, 将个体对自身POQ的心理体验和行为反应延伸至对团队POQ状况的体验和反应, 更深入地剖析团队POQ构成状况的影响效应, 同时也对一些学者呼吁考察情境中POQ的跨层次影响效应作出回应(Erdogan & Bauer, 2021; 李朋波等, 2021; Sierra, 2011)。现有研究鲜少有涉及POQ的跨层次效应, 仅有个别研究考察了同事POQ均值(Hu et al., 2015)和团队POQ均值(马蓓等, 2019)对个体POQ影响效果的调节作用。个体既会对自身资质过剩情况产生感知并作出相应的反应, 也会察觉到团队其他成员的资质过剩情况并作出反应, 并且现有研究发现同事POQ均值或团队POQ均值会合理化个体POQ, 以及强化个体POQ的积极效应或弱化其消极效应(Hu et al., 2015; 马蓓等, 2019)。为此, 本文基于社会身份认同理论, 以个体的团队认同为中介, 进一步考察团队POQ的构成情况对个体工作产出的跨层次影响机制, 从而加深人们对团队情境中POQ影响效应的理解。

第三, 基于期望状态理论探索团队POQ差异化条件下个体POQ的潜在积极效应的出入。目前, 学术界对个体POQ的消极效应的研究已经相当丰富, 但对其潜在积极效应的探索仍相对稀少, 有学者提出应采用新的理论视角更广泛地发掘个体层面POQ的积极效应(van Dijk et al., 2020)。资质过剩状态也许会让员工个体感到沮丧, 但同时也可能给其带来更高的非正式(团队)地位, 成为他人眼中的意见领袖。为此, 本文从期望状态理论的视角, 以个体的非正式地位为中介, 考察个体POQ可能发挥的积极影响, 进而丰富个体层面POQ的积极效应研究。首先, 基于期望状态理论考察个体POQ通过非正式地位的优势对其工作产出的积极影响, 高资质者很可能被其他成员赋予更高的地位, 即在他人眼中拥有更高的声望、尊敬和尊重, 从而使其比低地位者更有优势达成高工作结果(van Dijk et al., 2020); 其次, 考察团队POQ差异化对上述影响的边界作用。为此, 本文既能扩展个体层面POQ的影响效应及作用机制研究, 也丰富了团队POQ构成情况的边界作用研究。

本文的实践贡献如下:(1) 分析和探讨团队情境中POQ的积极效应, 能够有效破除“引才育才悖论”, 帮助企业实现“合理用才”。以往的POQ研究主要集中在消极效应的探索, 这在一定程度上与学界和业界所强调的企业人力资本优势相互矛盾, 即“引才育才悖论”。倘若POQ只有害而无利, 也与当前国内各地区愈演愈烈的“人才争夺战”相违背。因此, 本文的研究结果能够帮助企业更全面地认识员工资质过剩问题, 给企业围绕高资质人才的“引育用”提供重要参考依据。(2) 综合考察团队情境中POQ的均值水平和差异化程度所共同发挥出的作用, 可以为企业更有效地组建工作团队和分派资质过剩员工、提升团队管理水平等提供实践指导。POQ的团队均值和团队差异化是全面理解和刻画团队情境中POQ构成状况的两大关键指标维度, 二者会给团队过程及其结果带来截然不同的单方面影响, 但实际上它们的影响交织在一起。通过综合考察团队POQ均值和团队POQ差异化的共同效应, 充分发掘其影响效果及其作用机制, 能够为企业更有效地管理团队中的员工资质过剩问题提供有价值的指导。

常涛, 刘智强, 王艳子. (2014). 绩效薪酬对员工创造力的影响研究: 面子压力的中介作用.(9), 171−180.

陈颖媛, 邹智敏, 潘俊豪. (2017). 资质过剩感影响组织公民行为的情绪路径.(1), 72−82.

程豹. (2020).(博士学位论文). 厦门大学, 厦门.

程豹, 周星, 郭功星. (2019). 资质过剩感知影响员工职业满意度的认知路径.(2), 107−121.

程豹, 周星, 郭功星. (2021a). 资质过剩感知对顾客服务主动性行为的影响.(6), 101−112.

程豹, 周星, 郭功星. (2021b). 资质过剩感知对员工情绪劳动的影响: 一个有调节的中介模型.(1), 192−201+244−245.

褚福磊, 王蕊. (2019). 资质过剩感与亲组织不道德行为: 心理特权与谦卑型领导的作用.(2), 365−371.

邓传军, 刘智强. (2021). 非正式地位对员工主动变革行为的影响机制研究.(4), 215−224.

何伟怡, 张梦桃. (2020). 资质过剩、心理距离与员工创新行为: 企业社会责任的跨层调节作用.(8), 144−152.

黄勇, 彭纪生. (2017). 资历过高感知与组织公民行为: 组织自尊和心理脱离的作用.(5), 69−78.

李广平, 陈雨昂. (2022). 资质过剩感对90后新生代员工创新行为的影响.(1), 184−191.

李朋波, 陈黎梅, 褚福磊, 孙雨晴, 周莹. (2021). 我是高材生: 资质过剩感及其对员工的影响.(7), 1313−1330.

刘金菊, 席燕平. (2016). 员工资质过高感与工作退缩行为的关系: 心理授权的调节作用., (15), 73−78+96.

刘松博, 潘静洲, 唐贵瑶, 王亚楠, 李金. (2021). “大材小用”也有积极效应? 团队集体主义取向对资质过度感和创造力关系的调节作用.(4), 205−214.

刘智强, 李超, 廖建桥, 龙立荣. (2015). 组织中地位、地位赋予方式与员工创造性产出——来自国有企事业单位的实证研究., (3), 86−101+187−188.

林世豪, 李漾, 黄爱华, 裴嘉良. (2022). 资质过剩感对员工创造力的内在机制研究——基于资源保存视角.,(4), 174−192.

马蓓, 胡蓓, 侯宇. (2018). 资质过高感对员工创造力的U型影响——能力面子压力的中介作用.,(5), 150−161.

马蓓, 胡蓓, 王盛宗. (2019). 资质过高感对组织公民行为的影响——基于内部人身份感知.(3), 137−140.

陶厚永, 章娟, 李玲. (2016). 差序式领导对员工利社会行为的影响., (3), 114−129.

王朝晖. (2018). 大材小用的员工如何发挥创造力?——愤怒、创造自我效能和调节定向的作用.(5), 92−103.

王朝晖. (2020). 资质过剩感与个人——组织匹配的耦合对主动式创造力的影响机制.(7), 139−155.

谢文心, 杨纯, 周帆. (2015). 资质过剩对员工工作形塑行为关系的研究——工作疏离感与心理弹性的作用.(2), 149−160.

杨伟文, 李超平. (2021). 资质过剩感对个体绩效的作用效果及机制: 基于情绪-认知加工系统与文化情境的元分析.(5), 527−554.

张建平, 刘善仕, 李焕荣. (2020). 资质过剩感知与员工内部创业的曲线关系及作用机制研究.,(6), 861−870.

张亚军, 尚古琦, 张军伟, 周芳芳. (2019). 资质过剩感与员工工作绩效: 心理权利的视角.,(12), 194−206.

赵恒春, 彭青. (2020). 企业员工资质过剩感对工作投入的影响研究——基于工作成就感和公平敏感性的作用机制.(2), 67−72+127.

赵慧军, 刘西真, 李岩. (2020). 新冠疫情下过度胜任教师会进行知识共享吗? 角色宽度自我效能感和知识共享意愿的链式中介作用.,(2), 117−125.

赵李晶, 张正堂, 宋锟泰. (2018). 资质过剩对员工建言行为的影响机制研究——内部人身份认知和心理特权的作用.(6), 101−106.

赵李晶, 张正堂, 宋锟泰, 陈钰瑶. (2019). 基于资源保存理论的资质过剩与员工时间侵占行为关系研究.(4), 506−513.

赵李晶, 张正堂, 宋锟泰, 陈钰瑶. (2020). 资质过剩对员工创造力的影响研究: 一个被调节的中介模型.,(4), 83−97.

赵申苒, 高冬东, 唐铮, 李宗波, 王明辉. (2015). 员工资质过高感知对其创新行为和工作满意度的影响机制.(2), 433−438.

赵卫红, 崔勋, 曹霞. (2016). 过度胜任感对员工绩效的影响机制——有中介的调节模型.(6), 169−180.

钟竞, 彭柯, 罗瑾琏. (2021). “大材”何以活用:公平视角下资质过剩感对员工创新行为的影响研究.,(5), 142−155.

Alfes, K., Shantz, A., & van Baalen, S. (2016). Reducing perceptions of overqualification and its impact on job satisfaction: The dual roles of interpersonal relationships at work.(1), 84−101.

Anderson, C., John, O. P., Keltner, D., & Kring, A. M. (2001). Who attains social status? Effects of personality and physical attractiveness in social groups.(1), 116−132.

Arvan, M. L., Pindek, S., Andel, S. A., & Spector, P. E. (2019). Too good for your job? disentangling the relationships between objective overqualification, perceived overqualification, and job dissatisfaction.,, 103323.

Bolino, M. C., & Feldman, D. C. (2000). The antecedents and consequences of underemployment among expatriates.(8), 889−911.

Cheng, B., Zhou, X., Guo, G. X., & Yang, K. Z. (2020). Perceived overqualification and cyber-loafing: A moderated- mediation model based on equity theory.,(3), 565−577.

Debus, M. E., Gross, C., & Kleinmann, M. (2020). The power of doing: How job crafting transmits the beneficial impact of autonomy among overqualified employees.,(3), 317−331.

Deng, H., Guan, Y., Wu, C. H., Erdogan, B., Bauer, T., & Yao, X. (2016). A relational model of perceived overqualification: The moderating role of interpersonal influence on social acceptance.,(8), 3288−3310.

Erdogan, B., & Bauer, T. N. (2009). Perceived overqualification and its outcomes: The moderating role of empowerment.,(2), 557−565.

Erdogan, B., & Bauer, T. N. (2021). Overqualification at work: A review and synthesis of the literature.(1), 259−283.

Erdogan, B., Karakitapoglu-Aygun, Z., Caughlin, D. E., Bauer, T. N., & Gumusluoglu, L. (2020). Employee overqualification and manager job insecurity: Implications for employee career outcomes.,(6), 555−567.

Erdogan, B., Tomas, I., Valls, V., & Gracia, F. J. (2018). Perceived overqualification, relative deprivation, and person centric outcomes: The moderating role of career centrality.,, 233−245.

Fine, S., & Nevo, B. (2008). Too smart for their own good? A study of perceived cognitive overqualification in the workforce.,(2), 346−355.

Galperin, R. V., Hahl, O., Sterling, A. D., & Guo, J. (2020). Too good to hire? Capability and inferences about commitment in labor markets.,(2), 275−313.

Harari, M. B., Manapragada, A., & Viswesvaran, C. (2017). Who thinks they're a big fish in a small pond and why does it matter? A meta-analysis of perceived overqualification.,, 28−47.

Hu, J., Erdogan, B., Bauer, T. N., Jiang, K. (2015). There are lots of big fish in this pond: The role of peer overqualification on task significance, perceived fit, and performance for overqualified employees.,(4), 1228−1238.

Janssen, O., & Huang, X. (2008). Us and me: Team identification and individual differentiation as complementary drivers of team members' citizenship and creative behaviors.,(1), 69−88.

Johnson, G. J., & Johnson, W. R. (1996). Perceived overqualification and psychological well-being.(4), 435−445.

Kim, J. J., Park, J., & Sohn, Y. W., & Lim, J. I. (2019). Perceived overqualification, boredom, and extra-role behaviors: Testing a moderated mediation model.(4), 400−414.

Lee, A. L., Erdogan, B., Tian, A., Willis, S., & Cao, J. (2021). Perceived overqualification and task performance: Reconciling two opposing pathways.,(1), 80−106.

Li, C. S., Liao, H., & Han, Y. (2022). I despise but also envy you: A dyadic investigation of perceived overqualification, perceived relative qualification, and knowledge hiding.(1), 91−118.

Li, Y., Wu, M. R., Li, N., & Zhang, M. (2019). Dual relational model of perceived overqualification: Employee's self- concept and task performance.,(4), 381−391.

Liao, J., Jimmieson, N. L., O’Brien, A. T., & Restubog, S. L. D. (2012). Developing transactive memory systems: Theoretical contributions from a social identity perspective.(2), 204−240.

Lin, B., Law, K. S., & Zhou, J. (2017). Why is underemployment related to creativity and OCB? A task crafting explanation of the curvilinear moderated relations.,(1), 156−177.

Liu, S. Q., Luksyte, A., Zhou, L. E., Shi, J. Q., & Wang, M. O. (2015). Overqualification and counterproductive work behaviors: Examining a moderated mediation model.,(2), 250−271.

Liu, S., & Wang, M. (2012). Perceived overqualification: A review and recommendations for research and practice.,(1), 1−42.

Lobene, E. V., & Meade, A. W. (2013). The effects of career calling and perceived overqualification on work outcomes for primary and secondary school teachers.,(6), 508−530.

Lobene, E. V., Meade, A. W., & Pond, S. B. (2015). Perceived overqualification: A multi-source investigation of psychological predisposition and contextual triggers.,(7), 684−710.

Luksyte, A., Spitzmueller, C., & Maynard, D. C. (2011). Why do overqualified incumbents deviate? Examining multiple mediators.(3), 279−296.

Maltarich, M. A., Reilly, G., & Nyberg, A. J. (2011). Objective and subjective overqualification: Distinctions, relationships, and a place for each in the literature.,(2), 236−239.

Mathieu, J. E., Hollenbeck, J. R., van Knippenberg, D., & Ilgen, D. R. (2017). A century of work teams in the Journal of Applied Psychology.(3), 452−467.

Maynard, D. C., Brondolo, E. M., Connelly, C. E., & Sauer, C. E. (2015). I’m too good for this job: Narcissism’s role in the experience of overqualification.y(1), 208−232.

Maynard, D. C., Joseph, T. A., & Maynard, A. M. (2006). Underemployment, job attitudes, and turnover intentions.,(4), 509−536.

Maynard, D. C., & Parfyonova, N. M. (2013). Perceived overqualification and withdrawal behaviours: Examining the roles of job attitudes and work values.,(3), 435−455.

McKee-Ryan, F. M., & Harvey, J. (2011). “I have a job, but...”: A review of underemployment.,(4), 962−996.

Mitchell, R., Boyle, B., Parker, V., Gile, M., Chiang, V., & Joyce, P. (2015). Managing inclusiveness and diversity in teams: How leader inclusiveness affects performance through status and team identity.(2), 217−239.

Peiro, J. M., Sora, B., & Caballer, A. (2012). Job insecurity in the younger Spanish workforce: Causes and consequences.(2), 444−453.

Ployhart, R. E., Weekley, J. A., & Baughman, K. (2006). The structure and function of human capital emergence: A multilevel examination of the attraction-selection-attrition model.(4), 661−677.

Sánchez-Cardona, I., Vera, M., Martıńez-Lugo, M., Rodrıǵuez- Montalbán, R., & Marrero-Centeno, J. (2020). When the job does not fit: The moderating role of job crafting and meaningful work in the relation between employees' perceived overqualification and job boredom.,(2), 257−276.

Shipton, H., Sparrow, P., Budhwar, P., & Brown, A. (2017). HRM and innovation: Looking across levels.(2), 246−263.

Sierra, M. J. (2011). A multilevel approach to understanding employee overqualification.(2), 243−246.

Simon, L. S., Bauer, T. N., Erdogan, B., & Shepherd, W. (2019). Built to last: Interactive effects of perceived overqualification and proactive personality on new employee adjustment.(2), 213−240.

Thompson, K. W., Shea, T. H., Sikora, D. M., Perrewé, P. L., & Ferris, G. R. (2013). Rethinking underemployment and overqualification in organizations: The not so ugly truth.(1), 113−121.

van Dijk, V., Shantz, A., & Alfes, K. (2020). Welcome to the bright side: Why, how, and when overqualification enhancesperformance.,(2), 100688.

Wassermann, M., & Hoppe, A. (2019). Perceived overqualification and psychological well-being among immigrants the moderating role of personal resources.,(1), 34−45.

Wee, E. X. M., & Taylor, M. S. (2018). Attention to change: A multilevel theory on the process of emergent continuous organizational change.,(1), 1−13.

Ye, X. Q., Li, L., & Tan, X. J. (2017). Organizational support mechanisms to affect perceived overqualification on turnover intentions: A study of Chinese repatriates in multinational enterprises.(7), 918−934.

Yu, H. P., Yang, F., Wang, T., Sun, J. M., & Hu, W. J. (2021). How perceived overqualification relates to work alienation and emotional exhaustion: The moderating role of LMX.,, 6067−6075.

Zhang, F. F., Wang, B., Qian, J., & Parker, S. (2021). Job crafting towards strengths and job crafting towards interests in overqualified employees: Different outcomes and boundaryeffects.(5), 587−603.

Zhang, J. W., Akhtar, M. N., Zhang, Y. J., & Sun, S. (2019). Are overqualified employees bad apples? A dual-pathway model of cyber-loafing.(1), 289−313.

Zhang, M. J., Law, K. S., & Lin, B. (2016). You think you are big fish in a small pond? Perceived overqualification, goal orientations, and proactivity at work.(1), 61−84.

Zheng, Y., Zhang, X., & Zhu, Y. (2021). Overeducation, major mismatch, and return to higher education tiers: Evidence from novel data source of a major online recruitment platform in China.,, 101584.

The positive effects of perceived overqualification in the team context: A research proposal with integrated composition approach and compilation approach

ZHANG Jianping1, ZHANG Guanglei2, LIU Shanshi3, ZHOU Guolin1, LI Jianling4

(1School of Business Administration, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China)(2School of Management, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)(3School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China)(4School of Political and Economic Management, Guizhou Minzu University, Guiyang 550025, China)

The perceived overqualification refers to the subjective feeling that an individual thinks his qualification exceeds the actual need of the job he is engaged in. In today's organizations, the phenomenon of overqualification is common, and the influence of perceived overqualification has been widely concerned by scholars at home and abroad. However, previous studies mainly focused on the negative effects of the perceived overqualification at the individual level, and the exploration of its potential positive effects was comparatively insufficient, and also ignored the perceived overqualification at the team level. Therefore, this study analyzes and explores the composition and influence of the perceived overqualification in the team context by combining composition approach (team mean) and compilation approach (team standard deviation). The research is mainly carried out in three aspects: First, to explore the positive impact of the composition of team perceived overqualification on team work output; Second, the cross-level positive influence of the composition of team perceived overqualification on individual work output is investigated. Third, the positive influence of individual’s perceived overqualification on work output is investigated under the condition of team differentiation of perceived overqualification. It’s expected to extend the research on the perceived overqualification in the team context to better guide the practice of enterprise management.

composition of perceived overqualification in the team, individual work output, team work output, differentiation in the team, cross level effect

2023-01-07

* 国家自然科学基金项目(72202045, 72162009, 71972149, 71832003); 广东省普通高校特色新型智库—工业互联网应用与产业集群升级创新研究院(2021TSZK012);广东省基础与应用基础研究基金(2023A1515010619)。

张光磊, E-mail: zhangguanglei@whut.edu.cn

B849: C93