益生菌在降低食品有毒污染物中对人体的作用

2023-10-09谈丽蓉古丽加马力艾萨迪丽拜尔吐尔逊靳奥飞杨灼南张瑞

谈丽蓉,古丽加马力·艾萨,迪丽拜尔·吐尔逊,靳奥飞,杨灼南,张瑞

(新疆特殊环境物种保护与调控生物学实验室,新疆师范大学 生命科学学院,新疆 乌鲁木齐,830054)

根据世界卫生组织的数据显示,超过200种疾病是通过食物传播的,绝大多数人会在某个时间感染食源性疾病。所以食品安全是全球消费者和卫生机构[欧洲食品安全局(European Food Safety Authority,EFSA)、食品和药物管理局(Food and Drug Administration,FDA)、世界卫生组织(World Health Organization,WHO)等]最关注的问题之一[1]。与其他疾病发病率相比,食源性疾病的发病率在所有疾病发病率中居第二位[2]。而食品污染可以来自不同的处理过程,如从原材料到食品加工、包装、运输、贮存最后到消费者摄入,每一步处理都会产生可能影响消费者健康的有害污染物,如最常见的几种致癌物:丙烯酰胺、多环芳烃、真菌毒素和生物胺等[3-4]。现已发现,大多数致癌物的形成主要取决于所采用的热处理条件,且到目前为止工业或家庭中大约80%~90%的食品是通过热处理加工,如高温、腌制、烘焙、油炸、烧烤等对食品中有毒物质生成产生显著影响[3-4]。相比物理和化学方法去除污染物,使用微生物或酶对污染物进行生物降解是一种安全、经济、环境友好的替代方法,降低有害物质水平的同时,可保持食品安全和质量。有研究发现,益生菌的去污活性与发酵、抗菌和微生物细胞壁与污染物结合的能力有关[5]。目前,对于益生菌降低食品中有毒有害污染物的综述较少。因此,探索益生菌去除食源性污染物的作用及机理将有利于保障食品质量与安全以及对人类身体健康有积极作用,也为新的益生菌菌种资源降低食源性污染物提供理论和基础。

1 益生菌在食品中的应用

益生菌由不同的物种代表,包括细菌、酵母和霉菌,作为一类具有活性且对人类健康有益的微生物统称。由于对功能性食品日益增长的需求,刺激了益生菌加入到牛奶、水果、蔬菜、奶酪和肉制品的基质中,使它们保持其生存能力和功能,创造出令人愉快的风味且延长食品保质期,并对人类健康产生积极影响,如免疫调节、降低血清胆固醇、抗诱变和抗致癌作用、缓解乳糖不耐症症状、强化防御机制、改善肠道屏障功能、提高营养价值等[6-7]。研究表明,一些益生菌能够提高食物成分的生物利用度(如异黄酮、类黄酮和酚酸),同时减少不需要的化合物的含量[6]。

乳酸菌(lactic acid bacteria, LAB)作为益生菌的代表,是乳制品(如牛奶、奶酪、开菲尔)、鱼、肉和蔬菜中发现的非发酵剂菌群的重要组成部分,也被应用于乳制品(如酸奶、奶酪)、发酵肉类、发酵蔬菜和发酵鱼制品中作为发酵剂或保护菌[8]。在食品工业中应用的乳酸菌包括:肉杆菌属、肠球菌属、乳酸菌属(乳制品、肉类、蔬菜、谷物)、乳球菌属(乳制品)、明串珠菌属(蔬菜、乳制品)、酒球菌属(葡萄酒)、片球菌属(蔬菜、肉类)、链球菌属(乳制品)、和魏斯氏菌属;通过研究证明对健康有益处的乳酸菌有:乳杆菌、双歧杆菌、链球菌、乳球菌、芽孢杆菌、链球菌、小球菌、肠球菌、拟杆菌、阿克曼氏菌和丙酸杆菌等[9]。

除了上述细菌外,益生菌中还包括许多真菌,如曲霉属、青霉菌属、地霉属、胶质瘤属、毛霉属、根霉属以及酵母菌属、念珠菌属、克鲁维酵母菌属、接合酵母菌属、毕赤酵母属、多拉孢子菌属在食品(牛奶、谷物和肉类)发酵中也被用作发酵剂,还可提高发酵食品的口感、质地、香气、保质期和营养价值[10]。酿酒酵母是使用最广泛的酵母种类,其中一些菌株及其产品被用于烘焙、酒精发酵,或作为人类和动物的营养补充剂[11]。除了通过在食品中添加益生菌起发酵和提高食品品质作用外,益生菌也可利用各种机制(如使用活的菌株或产生特定酶)去除食品中产生的有毒有害污染物,而菌株细胞壁的吸附特性也可作为微生物去除食品中有毒物质的另一机制,能够降低有毒物质对人类身体健康风险[12]。

2 益生菌降低食物中有毒污染物的作用及机理

2.1 丙烯酰胺

2.1.1 丙烯酰胺概述

丙烯酰胺(acrylamide, AA),又称2-丙烯酰胺,是一种不饱和酰胺,室温下为无色或白色结晶固体,沸点为125 ℃,熔点为84.5 ℃,密度为1.27 g/mL,高度溶于水(2 155 g/L 30 ℃)和极性溶剂(如丙酮、甲醇、乙醇),但不溶于非极性溶剂(如四氯化碳)[13-14]。当淀粉类食品在含水量极低且温度高于120 ℃时,由氨基酸的一个氨基和还原糖的一个羰基结合反应生成,被国际癌症研究机构(International Arctic Research Center,IARC)列为“可能对人类致癌”的化合物[15]。在动物试验中被证明具有多种毒性,如神经毒性、遗传毒性、致癌性、生殖毒性、肝毒性和免疫毒性。可通过抑制人神经母细胞瘤和胶质母细胞瘤的细胞分化而破坏神经系统[15-17]。人类可以通过口腔、皮肤和吸入途径接触到丙烯酰胺,摄入后极易被吸收,主要分布于胸腺、心脏、大脑、肝脏、肾脏等不同器官,并对人体产生毒害作用[18-19]。

2.1.2 食物中的AA

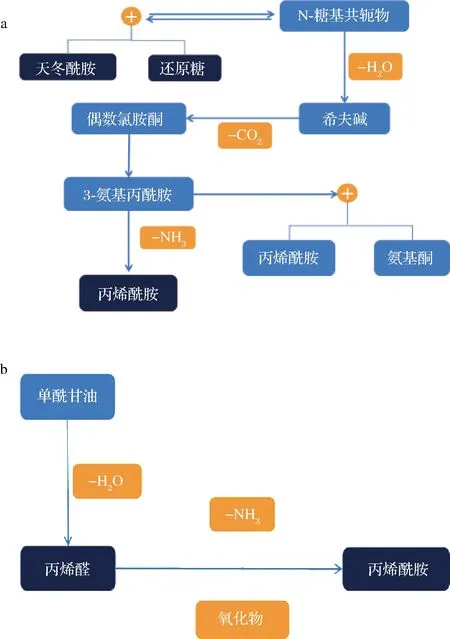

在食物中发现AA之前,它是一种工业化合物,主要应用于许多工业产品制作过程中,如塑料、胶水、纸张、香烟烟雾成分的生产,以及饮用水和废水(包括污水)的处理[13,18]。WHO和EFSA一致认为,薯片、咖啡、面包、蛋糕和饼干等饮食摄入是一般非吸烟人群接触AA的主要来源[14,20]。如图1所示,AA形成的两条主要途径有通过美拉德反应,由天冬酰胺与还原糖进一步反应产生,也可以通过脂肪食品中的丙烯醛进一步反应产生[13,21]。因此,除食物本身特性外,高温和低水分条件,如烘焙制品(面包、脆饼、蛋糕、面糊、早餐谷物、饼干、馅饼等)、油炸食品和咖啡是AA的一些主要来源[13-14,17]。淀粉类食物在加热过程中主要涉及两种成分,即还原糖和天冬酰胺。通过试验发现,在土豆产品中AA含量与还原糖含量成正相关,因此,还原糖可作为土豆产品中AA生成的限制性因素[22]。此外,食物的颜色越深(如烤焦的吐司或薯条),表明AA含量就越高。例如,过度油炸的薯条中AA最高含量为12 mg/kg[13,23]。综上所述,游离天冬酰胺、游离还原糖、食物表面的高温(>120 ℃)和低水分条件是加工食品中AA形成的关键因素[13,21-22]。

a-美拉德反应;b-丙烯醛过程图1 丙烯酰胺的形成过程[21]Fig.1 The formation of acrylamide[21]

2.1.3 益生菌降低AA的作用及机理

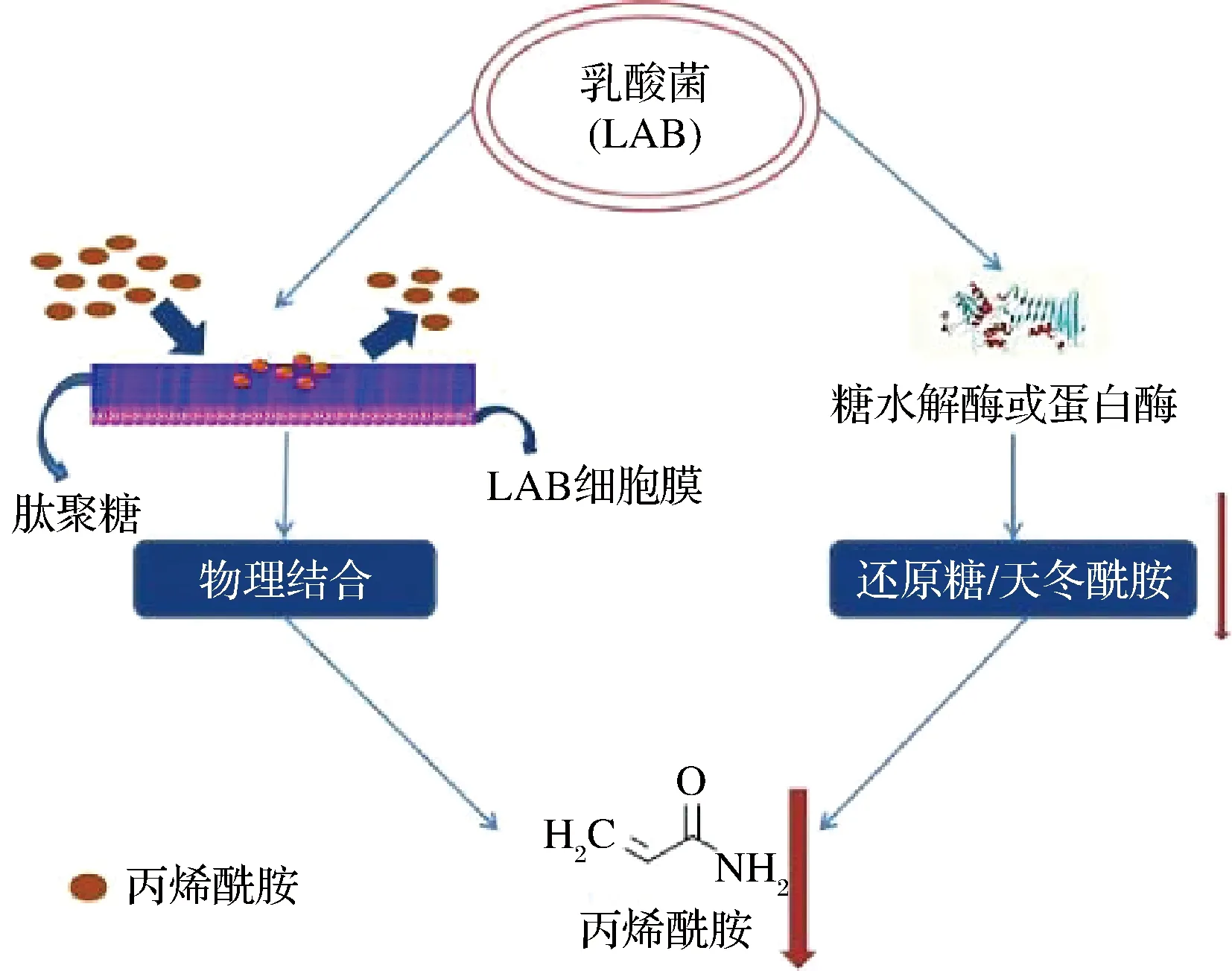

现有许多方法用来降低食品中的AA水平,包括利用含游离天冬酰胺、游离还原糖等低水平的原材料,控制工艺条件(pH,温度,时间)或后处理方法,如蒸发和聚合[24]。但部分方法不适合在食品加工中使用,因为它们对食品会产生不良的感官影响及营养破坏,且在应用上相对困难,而微生物相比于以上方法较安全高效。如图2所示,是AA的LAB还原机理,主要有直接或间接两方面:一方面,利用微生物细胞壁物理结合或产生水解的酰胺酶直接降低食品中AA水平;另一方面,通过微生物释放的天冬酰胺酶水解天冬酰胺、糖代谢和降低pH等间接途径抑制食品中AA的生成[9,13,25]。例如有研究表明,4株乳酸菌菌株(植物乳杆菌、干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌和嗜热链球菌)对AA均具有结合能力,其中植物乳杆菌的结合能力最高,其次是干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌和嗜热乳杆菌[26]。还有研究表明加热灭活的乳酸菌可以增强其对AA的吸附能力,这是由于加热引起的细胞壁粗糙度和表面亲水性增加所致[27]。从枯草芽孢杆菌中分离出的天冬酰胺酶在温度、pH和金属离子等多种生理条件下都具有稳定性,与未处理的马铃薯切片相比,处理组的马铃薯切片中AA的形成减少了90%~95%[28]。在模拟胃肠道条件下,罗伊氏乳酸菌和干酪乳杆菌可去除部分AA水平(32%~73%),其中干酪乳杆菌效果最好(去除率约为70%)[29]。不同食物中AA的去除机制也不同,如面包中的乳酸菌在生长过程中产生的有机酸可能会导致pH值降低,以此来降低AA水平;而在油炸土豆中,AA的减少与还原糖含量降低有关;在肉汤环境中,AA去除与细菌细胞壁的结合亲和力有关[13,22,30]。已报道发现利用植物乳杆菌、鼠李糖杆菌和干酪乳杆菌发酵的苹果汁和葡萄汁在发酵过程中抗氧化活性有所提高,抗氧化剂及其提取物能够防止AA诱导的神经毒性。因此可利用乳酸菌的抗氧化性降低食品中AA的毒性[31-33]。也有研究发现,酵母菌去除AA的能力相对高于乳酸菌,且主要机制归因于天冬酰胺酶水解天冬酰胺[13]。目前,已分别从黑曲霉和米曲霉中获得有两种商业化的天冬酰胺酶应用于AA的还原[10]。如在油炸前将酵母菌普鲁兰短梗霉应用于新鲜土豆,可显著降低天冬酰胺水平,使油炸土豆中AA水平降低83%,且对薯片口感没有负面影响[34]。

图2 乳酸菌还原食品中丙烯酰胺的机理[25]Fig.2 Mechanism of reduction of acrylamide by LAB in food[25]

2.2 多环芳烃

2.2.1 多环芳烃概述

多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)是一类由两个或多个苯环以线性或簇状方式分布组成的芳香环有机化合物的总称,大多是无色、白色或淡黄色的固体。主要由脂肪氧化、蛋白质分解、氨基酸聚合和食品在高温下的美拉德反应形成[25,35](图3)。

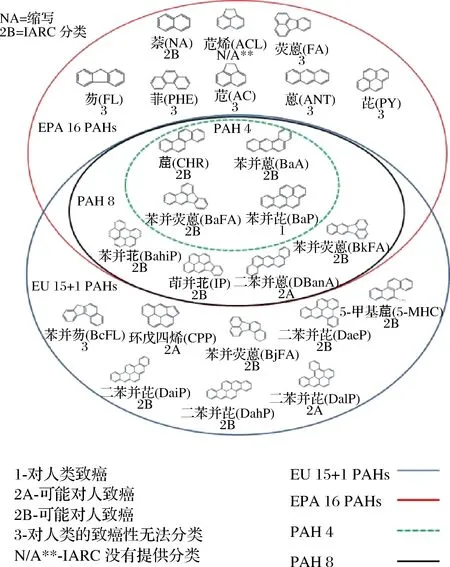

图3 食品中PAHs的结构、缩写和致癌性[36]Fig.3 Structures, abbreviations and carcinogenicities of PAHs in foods[36]

如图3所示,是被不同机构定义的食品中常见PAHs,其中16 PAHs由美国环境保护局(Environmenal Protection Agency,EPA)定义,15+1 PAHs由EFSA定义[36]。根据分子质量大小可分为低分子质量多环芳烃(low molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons,LMW-PAHs)和高分子质量多环芳烃(ligh molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons,HMW-PAHs),LMW-PAHs (低于4个芳香环)具有急性毒性,HMW-PAHs (含4个或4个以上芳香环)大多被认为更稳定且具有遗传毒性;与HMW-PAHs相比,LMW-PAHs更容易挥发和溶于水,因此更容易被生物降解[36-38]。它们无处不在,不仅存在于不同的环境介质(如空气、土壤和水)中,而且存在于我们日常生活中遇到的各种食物中,因此人类在日常生活中可通过摄入(水和食物)、吸入(空气和吸烟)和皮肤接触PAHs[25,34-37]。IARC和EFSA等在内的多个组织认定PAHs具有高度选择性毒性,会增加患皮肤癌、肺癌、膀胱癌、肠癌和胃癌等癌症的风险,如通过吸入可导致肺癌,通过摄入食物可导致胃癌,通过皮肤接触可导致皮肤癌等[25,38-40]。食品科学界确定了4种主要的PAHs:即苯并蒽(benzo(a)anthracene,BaA)、(chrysene,Chr)、苯并荧蒽(benzo(b)fluoranthene,BbF)和苯并芘(benzo(a)pyrene,BaP),BaP属于致癌物(第1组),其余3个属于可能致癌物(第2组)。其中,BaP被认定为PAHs污染的指标,可作为研究生物降解代谢信息的模型化合物[33,36,39],因其具有致畸性、致突性、致癌性和累积性,与硝基胺和黄曲霉毒素并称为世界三大致癌物[25,34,36-40]。研究食品中PAHs的预防及减少措施对食品质量和安全以及人类健康具有重要意义。

2.2.2 食物中的PAHs

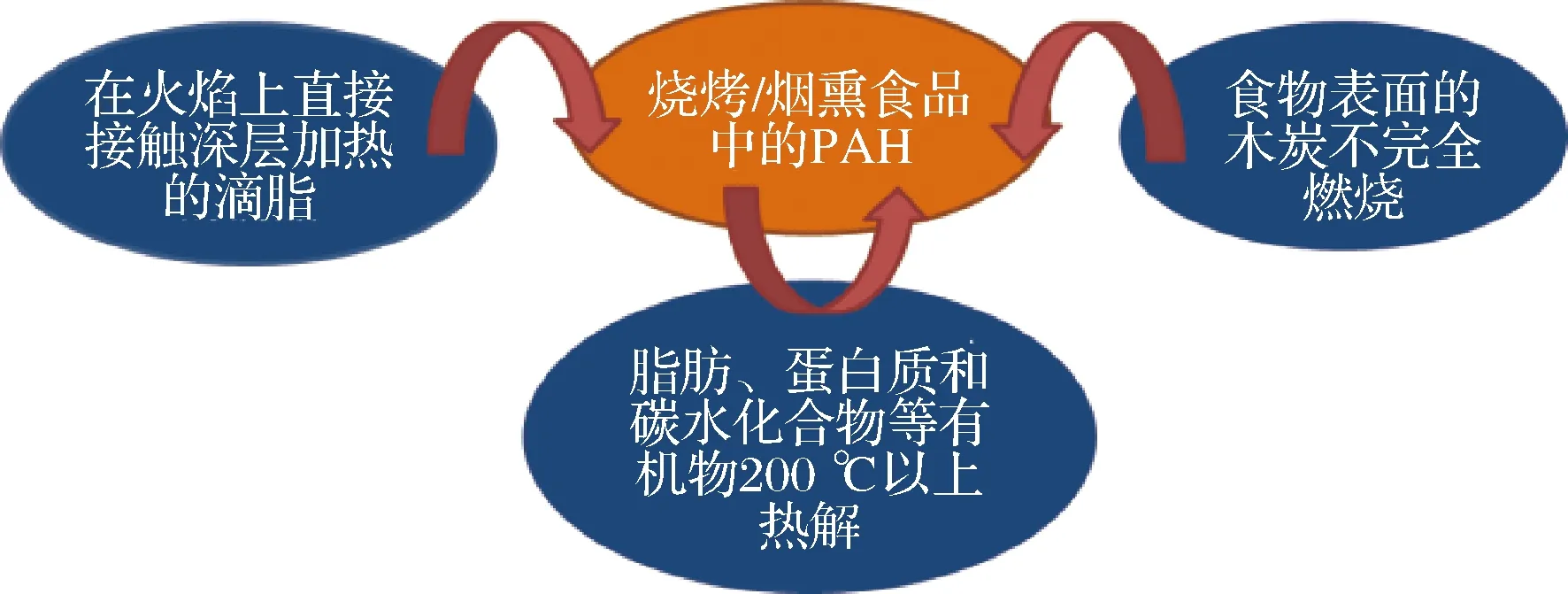

由于亲脂疏水特性,PAHs更容易在食物链中积累,且在食物中的浓度是土壤中的40倍[34,41]。因此,除职业来源和吸烟者外,膳食摄入是人类暴露PAHs的主要途径,占总接触量的88%~98%。如在谷物、蔬菜、面包、水果、肉制品、海鲜、脂肪和油、腌制食品、婴儿配方食品、牛奶及饮料等常见食品中都有PAHs的存在[2,25,34,36-38]。MARTORELL等[42]分析了西班牙居民食用的几种食物中PAHs的暴露程度,其中肉类和肉制品的平均摄入为38.99 μg/kg,占总摄入量的近50%。JIA等[43]评价了上海工业区附近蔬菜中PAHs的含量,在绿叶蔬菜(长叶生菜、大白菜和上海大白菜)、茎类蔬菜(生菜)、种子蔬菜(蚕豆)以及根茎类蔬菜(白萝卜)中鉴定出16种PAHs,其质量浓度在65.7~458.0 ng/g。除了不同食物类型的固有特性外(如脂肪、蛋白质、和碳水化合物),一些加工手段也会在很大程度上导致食物中PAHs的形成,如图4所示。例如,高温处理会导致熟肉和熏鱼中PAHs含量增高[34,37,44]。通过比较油炸不同种属肉制品时产生的BaP含量。结果发现,油炸猪肉在温度200 ℃、油炸10 min时,BaP产生量最大,量高可达174.352 μg/kg[45]。

图4 烧烤/烟熏食品中多环芳烃形成途径[37]Fig.4 Formation pathways of PAHs in grilled/smoked foods[37]

2.2.3 益生菌降低PAHs的作用及机理

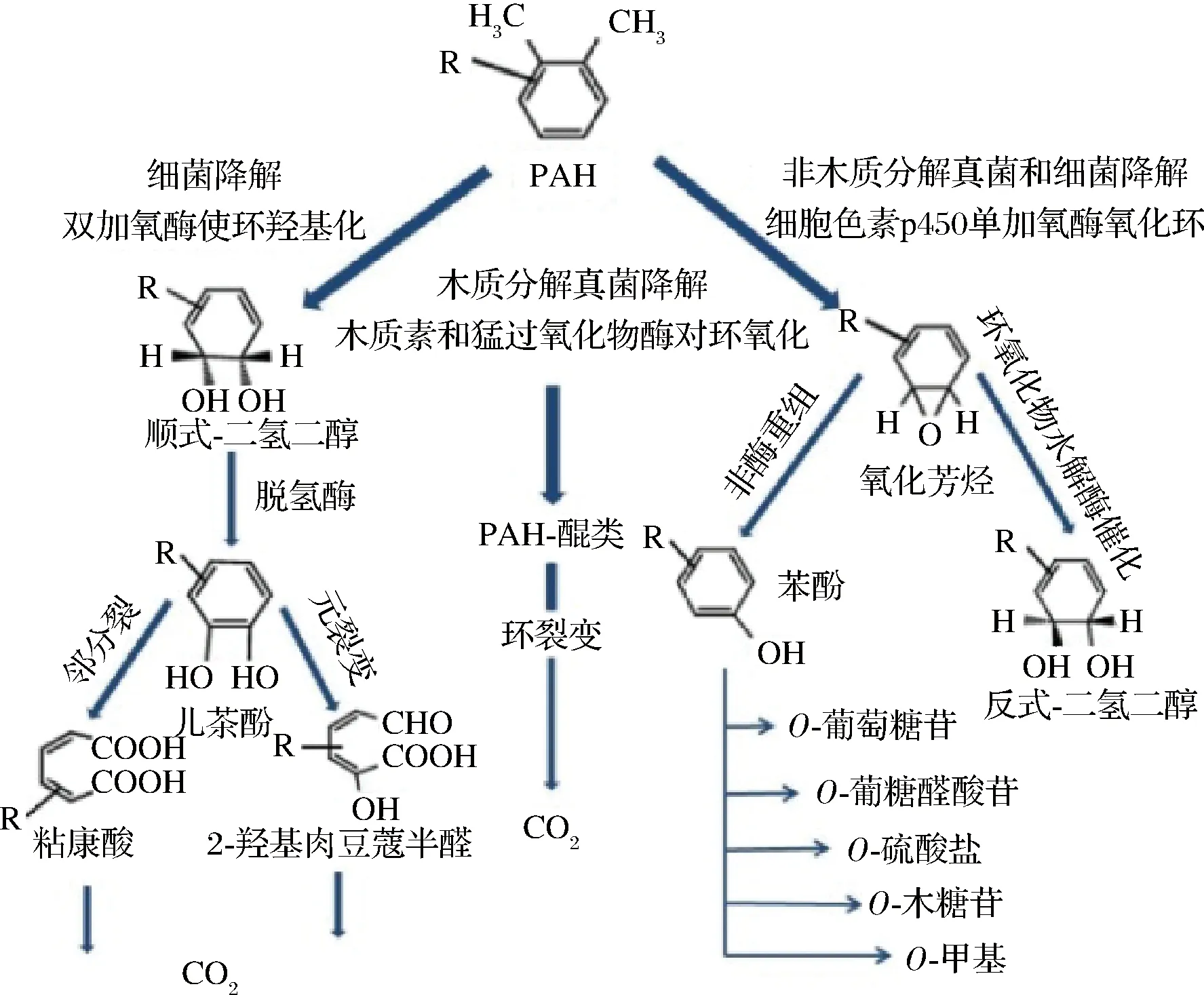

细菌和真菌降解PAHs的主要途径,如图5所示。在有氧条件下,细菌主要通过加氧酶介导(包括单加氧酶或双加氧酶)和细胞色素P450介导的途径降解PAHs;而在厌氧条件下主要基于还原反应降解PAHs,如硝酸盐还原[46-47]。好氧细菌降解PAHs的第一步是双加氧酶使苯环氧化形成顺式二氢二醇,再由脱氢酶的作用使其成为二羟基中间体,然后由内二醇或外二醇环切割双氧酶通过邻裂或元裂途径切割,导致儿茶酚等中间产物最终转化为三羧酸循环中间产物;少数细菌也可通过细胞色素P450介导的途径降解PAHs,产生反式二氢二醇[46-47]。参与PAHs生物降解的真菌主要有两种:一种是木质素降解真菌,能够产生木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶和漆酶等胞外酶,通过非特异性自由基氧化PAHs产生多环芳烃醌;另一种是非木质素降解真菌,能产生细胞色素P450单加氧酶,催化环氧化反应形成不稳定的氧化芳烃,通过环氧化物水解酶催化反应进一步转化为反式二氢二醇,也可以通过非酶促反应重新排列为酚衍生物,随后与硫酸盐、木糖、葡萄糖醛酸或葡萄糖结合[46-48]。除了微生物产生降解酶介导降解外,也可通过与微生物细胞壁物理结合去除污染物。双歧杆菌和乳酸菌目前已被用于研究通过物理结合去除食品中的致癌污染物[2]。据研究证实,益生菌与乳酸菌细胞的BaP结合率是非乳酸菌细胞的2倍,能有效清除人体内和食物系统中的BaP,且对人体健康无潜在不良影响[49]。在对细胞活力测定中发现,经过酸、热和超声处理的细胞也表现出很强的结合能力。因此推测细菌细胞壁(主要成分为多糖、肽聚糖层和磷壁酸)由于物理处理而改变结构,并提供了新的结合位点[50]。QI等[51]研究表明,植物乳杆菌和戊糖乳杆菌菌株与BaP的结合能力分别为65.9%和64.9%,且与热处理后的结合能力无显著差异。将3株乳酸菌菌株(清酒乳杆菌、戊糖片球菌和乳酸片球菌)添加到冷熏猪肉香肠中发现,3株乳酸菌菌株在猪肉香肠熏制前后均能显著去除香肠中的BaP和Chr[52]。而在模拟淀粉条件下,乳酸菌菌株也可从淀粉类食品中去除BaP[53]。

图5 真菌和细菌降解多环芳烃的3条主要途径[47]Fig.5 The three main pathways for polycyclic aromatic hydrocarbon degradation by fungi and bacteria[47]

3 总结与展望

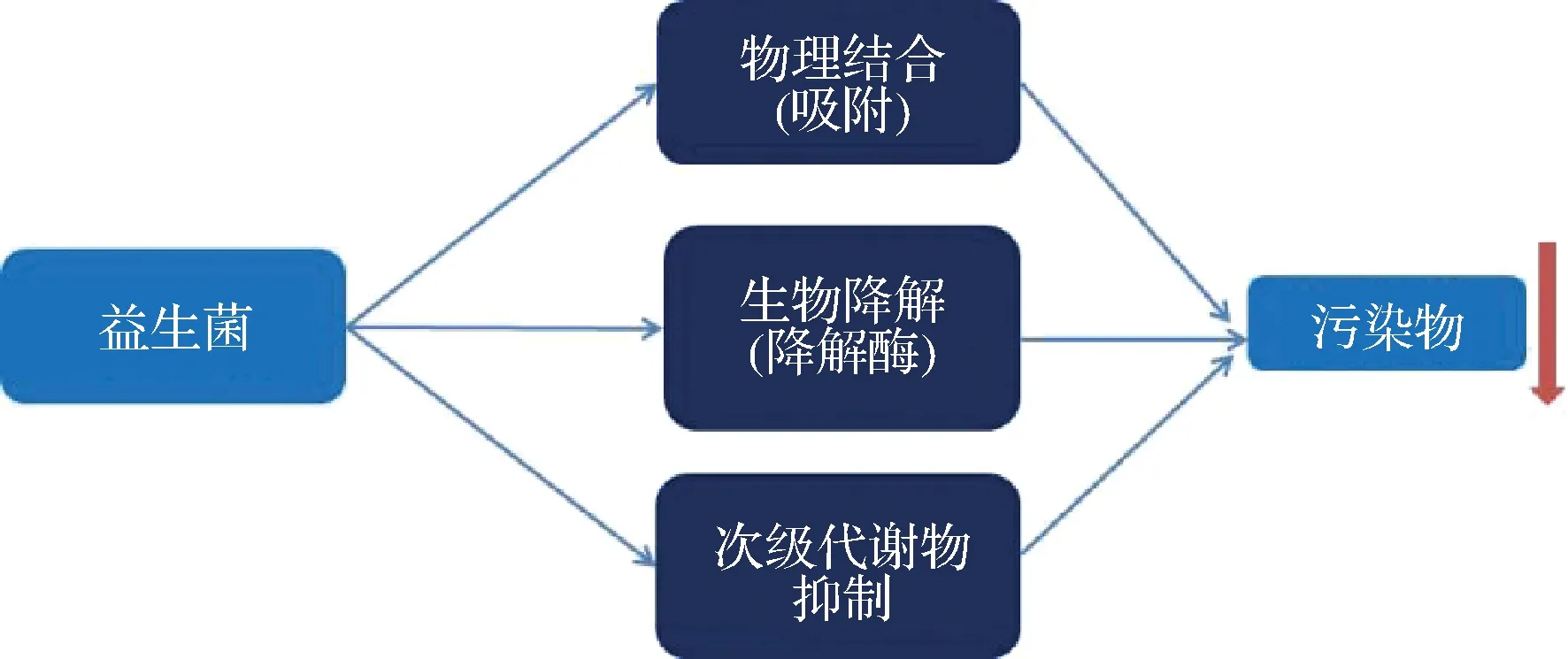

食品安全不容忽视,由于物理和化学处理方法去除有毒有害污染物具有二次污染、成本高以及对食品营养成分也有一定程度的破坏作用,因此,不适合在食品加工业中推广使用。由此,提出了使用益生菌去除的策略,在提高食品感官和营养的同时还能降低食品中有毒有害物质生成的风险。本文中收集的数据显示在食品中使用益生菌(特别是乳酸菌和酵母菌)具有降低有毒有害污染物毒性和暴露的潜力。综上所述,益生菌去除污染物的3个主要作用机理为:有毒物质与微生物细胞壁物理结合,通过吸附作用去除;微生物通过产生特定降解酶降低有毒有害物质毒性以及微生物通过产生次生代谢物抑制有毒有害物质的生成(图6)。

图6 益生菌去除污染物的作用机制Fig.6 Mechanism of removal of pollutants by probiotics

但是,目前益生菌减少食品中有毒有害物质的作用机制还不完全清楚,降解中间产物以及相关基因表达情况,基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学等组学的研究也相对较少。因此,利用现代分子生物学方法以及生物信息学分析手段,研究有毒有害物质高效降解菌基因和降解酶表达情况,有利于完善益生菌降低有毒有害物质的作用机制。且除了上述食品中常见的2种有毒物质之外,还有其他有毒有害物质的去除机制也需要进一步探索。研究更多食品中有毒有害污染物降低作用及机理,将为今后合理开发利用益生菌降低食源性污染物提供理论支持和基础,使食品安全和人类健康得到保障。