共创共享:常态化农村人居环境合作治理机制研究

2023-10-08帅煜嘉

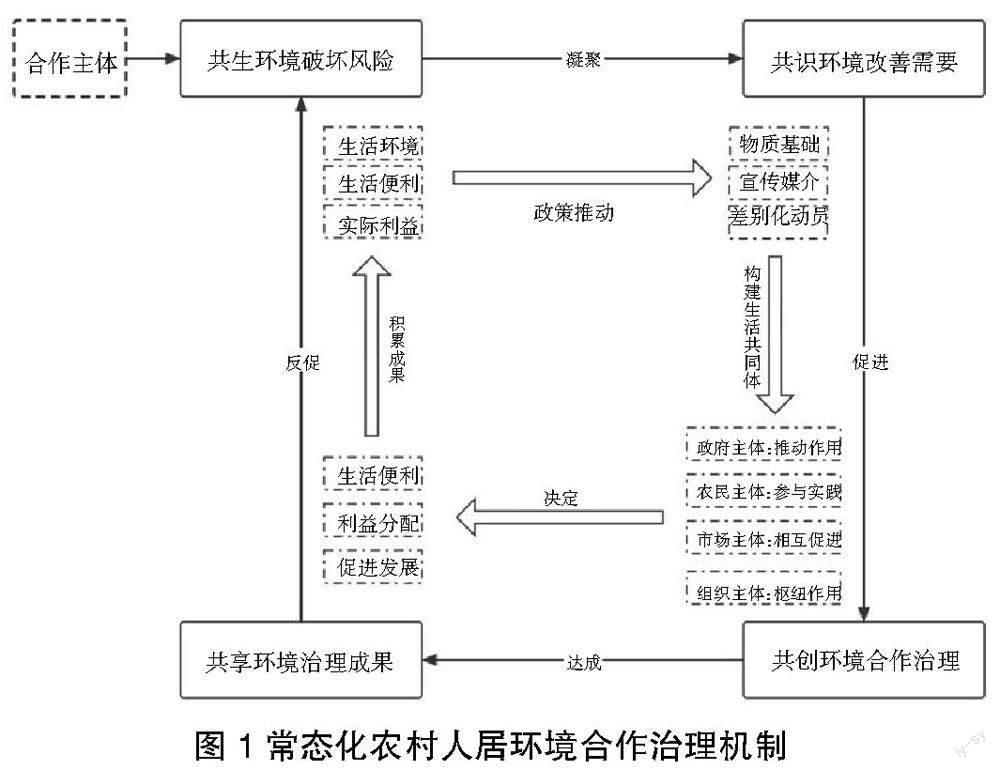

摘要:在农村人居环境整治中,以单一政府为治理主体较难取得常态化的治理效果,故而,基于“共创共享”型合作理论,以一个农村社区人居环境整治中积分制的实施过程为例,阐释“共生-共识-共创-共享”的合作治理逻辑。研究表明,在农村人居环境整治中,可通过“共创共享”型合作,构建生活共同体,实现个人、组织、市场的非强制性合作治理;以“共生环境破坏风险-共识环境改善需要-共创环境合作治理-共享环境保护成果”的环境合作治理实践闭环,实现治理实践的常态化发展。

关键词:合作治理机制;常态化;共创共享;积分制;农村环境

文章编号:1674-7437(2023)08-0021-04 中国图书分类号:D422.6;F327 文章标识码:A

改善农村人居环境,是实施乡村振兴战略的重要内容。实践证明,积分制可以有针对性地解决乡村治理中的重点难点问题[1],宁夏回族自治区固原市等地积分制的有效实施也进一步佐证了积分制在农村人居环境整治中运用的有效性和可行性。环境作为一种人人需要的公共产品,有着具有非竞争性和非排他性特征[2]。合作治理机制下的农村人居环境整治需要社会、市场力量的广泛参与。对不同合作主体的动员与参与是共建共治共享的基础,市场化、社会化的合作治理形态是促进高效治理的尝试。基于此,文章所探讨的问题是在农村人居环境整治中个人、组织、市场能否非强制性地进行合作治理?如果可能,不同主体的动员与参与的生成机制是怎样的?能否实现可持续性的常态化农村人居环境合作治理机制?

1 研究回顾

1.1 合作和环境合作治理的定义

合作可以视为行为者之间为了实现自身或双方利益的一种互动,合作本身就蕴含着“互利”的属性[3]。在我国,主要有血缘式合作和超血缘式合作,前者是自愿与利他基础上的合作;后者是互利共生与基于制度的合作,主要有共处共生型合作、互惠互利型合作、共创共享型合作[4]。

根据上述关于合作的定义,加之环境的公共品属性及农村环境设施的准公共品属性,文章借鉴“共创共享”型合作的理论,将农村人居环境的合作治理定义为:在政府、市场、个人、组织四个合作主体的相互协调下,互通资源,以“共建共治共享”为目标,关注农村的绿色发展和农民的日常生活实践,对农村污水处理、引导村民改变习惯等内容进行不断地合作治理实践。

1.2 农村人居环境合作治理机制研究

在各合作主体方面的研究,学界普遍认可农村人居环境合作治理的主体为政府、企业、社会团体、村级组织、农民,其担当的角色分别为指导与协调者、投资者、志愿者、推动者、主力军[5];以合作共同体的形式[6]来消解农村人居环境整治困境,构建生态治理协同共治的伙伴关系[7]。河南省在农村人居环境整治多元主体投入机制实践中引入PPP模式[8],获得较好的治理效果。

在研究方法方面,超半数的研究使用案例研究的方法,通过对一个或多个案例的研究,来探讨农村人居环境合作治理的方式及各主体应承担的责任、可实施的举措、现出现的困境及解决措施。少量定量研究的文章主要探讨个人在农村人居环境合作治理中的參与行为影响因素。

综上所述,有关农村人居环境合作治理机制的研究主要聚焦于:①在不同视角下对治理实践具体过程进行分析,描述其运行逻辑和机制,提出相应的措施以弥补现有不足;②各个合作主体参与治理的具体方式、行为逻辑及影响因素;③探讨不同的合作模式内在逻辑与机制,尝试建立最优机制;④多使用质性研究,以探索影响人居环境合作治理机制的深层次因素。这都对今后的研究奠定了良好的基础。

构建互联互动的合作治理格局是推进治理理念、治理主体、治理制度及治理手段现代化的举措之一[9],是提升农村人居环境整治能力、实现农村人居环境善治的重要路径。因此,探讨各合作主体如何进行非强制性合作治理,实现其可持续性的常态化发展机制,对于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具有重要意义。

1.3 有关积分制的定义和研究

积分制运用广泛,例如,在工商管理领域用积分将员工利益与企业利益进行捆绑,实现利益最大化,在教育领域用积分激发学生学习热情,在社会领域用积分保证公平落户等。积分制作为乡村治理的一种创新模式,从建立和试点之初,就将动员社会力量参与治理实践作为目标,将量化的具体事务转化为积分,进行一定的精神鼓励和物质奖励[10],进而保证治理效果。农村人居环境整治作为乡村治理的一部分,也被包含在积分制量化事务中,被作为一项指标或一个方面进行研究,因而学界专门聚焦于农村人居环境整治的积分制研究较少。

上述研究都为农村人居环境合作治理的实践提供了基础,也为文章分析思路的形成提供了启发,结合积分制实施的特点,基于“案例-归纳-演绎”的分析框架,遵循“共创共享”型合作“共生-共创-共识-共享”的实践逻辑,结合预调研情况,将农村人居环境合作治理过程进行初步分析。

2 个案解读

2.1 研究方法与数据收集

文章拟采用兼具描述、解释与探索功能的案例研究方法[11]。在数据收集阶段,首先收集相关政策资料及村级层面的文件,以便在宏观、中观上了解积分制;其次,在2022年6月至2022年10月间,对M村所在镇的基层政府工作人员、M村村干部分别进行半结构式访谈,走访并访谈9户;期间,以参与式、非参与式观察对村内积分制相关工作进行记录;后续与M村的村干部保持联系,动态掌握积分制实施情况。在数据处理阶段,对2022年下半年的农户积分台账及相关政策进行内容分析;分析访谈资料并进行编码,同时辅以文献资料分析。

2.2 案例背景

M村位于西南地区某市N镇的西南部,是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的试点村、乡村振兴的示范村,在农村人居环境整治方面有较多的成果与经验,具有一定的代表性和典型性。在农村人居环境整治方面,除日常环境整治措施外,有一项市级农村人居环境整治项目正在实施,项目实施内容有农房外墙规范粉刷、修建安装排沤肥池及完善路灯、公厕、彩色步道、庭院等配套设施;软性治理主要依托积分制实施。

2.3 数据分析

为确保案例研究的严谨性,文章主要采用结构化的数据分析方法,通过大量详尽的信息资料进行类别标签或短语描述,得到一阶概念(1st-order)——受访者的语言证据,再提炼符合研究领域与理论视角的二阶主题(2nd-order)——研究者的语言内容,并基于此凝练聚合构念(Aggregate Dimensions)[12]。通过两位研究者进行背靠背编码,对有争议的编码进行讨论,直至达成一致。

2.4 案例详述:积分制的流程与实践机制

M村将积分制实践与“五好星文明户”等创评挂钩,激发农民内生动力,具体步骤为“宣传动员-农户申请-月抽查季评定-发放积分卡-兑换商品-年终综合评定”。因M村的市级人居环境整治项目已实施两年并取得较为显著的成果,在当地有较为完善的硬件设施和农民接受度,故而首选环境治理试点积分制。期间,村民由村党总支牵头负责协调联络,村党总支和村委会成员具体实施,监委会进行监督,后有村社会工作室作为社会力量的代表协同参与。相关实施细在基层政府的指导下,由村“两委”制定,在村民代表大会上评议通过。资金来源主要为由财政衔接推进乡村振兴补助资金和各帮扶单位支持、社会捐赠、村民委员会从服务群众专项经费及集体经济收入中列支补充。文章综合积分制实施步骤、农村人居环境整治点、“共创共享”型合作“共生-共创-共识-共享”的实践逻辑分析M村积分制试运营情况。

2.4.1 共生环境破坏风险

环境改善带来的实际利益和生活便利进一步强化农民的环境保护意识。M村正在实施的市级农村人居环境整治项目对本村的环境基础设施进行了建设和完善,期间,农民看到了环境改善对个人生活质量、创收增收等方面的贡献,如市级农村人居环境整治项目中重点建设的“彩虹步道”成为市内一处“网红打卡点”,吸引了大量附近城镇居民前来打卡,推动旅游发展,促进农民增收,而环境改善带来的实际利益和生活便利强化了居民的环境保护意识。同时,基础设施维护不当等问题带来的纠纷促使农民环境破坏风险意识萌发。

2.4.2 共识环境改善需要

社会动员机制是国家治理体系和治理能力建设的重要组成部分[13]。在“积分制”实施前,当地基层政府和M村村“两委”通过社会动员强化农民对改善环境的需要、对积分制实施的认可、积极参与的热情,尝试以具象化的积分来反馈改善环境的价值和意义,持续强化合作治理主体的环境改善需要共识。针对基层政府工作人员、村干部、党员等群体的动员,通过工作考核、强调责任担当等方式进行无差别化地工作动员,通过自上而下塑造动员共意的方法,拉近党员干部与群众的关系,营造良好的动员效果。

差别化选择宣传媒介。随着信息技术的发展,在政策宣传、社会动员中也多选择广播、网络等电子媒介,忽略了传统宣传媒介。针对社区能人的動员,多需要以面对面交谈为主的语言媒介来进行。M村有两位中心人物——从镇政府退休的正科级干部、毕业后返乡创业的硕士研究生,通过他们的示范效应号召更多的农民投入到农村人居环境整治实践的框架中。针对一般农民的动员,则强化村民会议、院坝会等语言媒介的重要作用。

2.4.3 共创环境合作治理

“农户申请”是农民参与的重要一步。具体申请步骤为“各社收集农户申请-提交包社村干部-村党总支汇总”;农户在申请前需先完成一定的加分项目,因而农户申请的过程亦是参与农村人居环境合作治理的过程,农户申请步骤的简便性强化了农村人居环境合作治理中个人主体的参与意愿。

“月抽查季评定”和“发放积分卡”是多方合作治理的过程。村社会工作室培育村志愿服务队伍参与农村人居环境整治;在积分制的实施中,在村内各家各户中招募志愿者,尤其是学生志愿者,他们以晚辈的身份、以社会实践的立场加入积分制的实施工作中,提高农民的依从性。

村集体经济收入助力农村人居环境整治,人居环境整治成果反哺村集体经济。M村有高速公路穿村而过,村“两委”牵头自筹资金修建毗邻高速公路的广告牌,成功引进某国企入驻,为村集体经济创收13万元,其中,部分收入用于积分制的实施和M村环保设施的维护,集体经济收入以“积分兑换”的方式进行分发,使得参与度高的村民能够共享更多人居环境整治成果。

2.4.4 共享环境治理成果

“积分兑换”是共享农村人居环境整治成果的一般具象化表现。每年6月和12月20-25日确定为积分集中兑换日,农户凭积分卡到“积分超市”兑换物品。于一般农民而言,“积分兑换”是最直接共享人居环境整治成果的方式,农民到手的实际物资和奖金也提高了农民参与的积极性。根据季度评定结果,综合评定全年“五好星文明户”予以表彰奖励,对“后进户”予以通报批评,这样的奖惩机制发挥了榜样作用,提高了农民参与的积极性和荣誉感。

农村人居环境整治成果反促环境整治的实践,以闭环形式推动农村人居环境合作治理常态化机制的形成。市级农村人居环境整治项目的实施极大地提升了农村人居环境,彩虹步道成为市内一处网红打卡点,吸引了游客前来打卡,获得了一定旅游收入。

资金及兑换商品来源的变化表明了政府主体介入程度有逐渐降低的趋势,体现了共享环境治理的可行性,一定程度上推动了农村人居环境整治的常态化发展。在2022年下半年至2023年第一季度积分制实施经费中,财政提供比例下降,村集体、社会捐赠比例增加,农民可共享的环境治理成果增加,促进了环境合作治理闭环的良性循环。

3 理论诠释:常态化人居环境合作治理机制的形成与提炼

农村人居环境经历了从补救治理到源头治理的变迁,农村人居环境整治主体围绕减少或者消除农村人居环境风险在市场、政府、组织、个人领域的影响,达成合作治理框架。

3.1 共生环境破坏风险

在同一个自然环境和社会环境中生活的人都会受到环境风险因素的共同影响。环境风险是自然环境遭到破坏后阻碍农业生产,传统的农民生产劳动受到影响导致收入下降,产生社会问题,进而影响农民生活质量和社会稳定的风险。因此,在一定地域空间内的农民面对共同的环境风险结成了相互依赖的生活共同体,环境破坏风险共生需要生活共同体的合作行动,是农村人居环境合作治理的必要性所在。

3.2 共识环境改善需要

改善人居环境是全体生活共同体的共识。党的十八大以来,“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心,农民对美好生活环境的需要愈加强烈;全面建成小康社会后,农民的生产、生活方式发生巨大改变,逐渐摆脱砍伐树木、用电捕捞等破坏环境的方式维持生活。因此,环境改善需要能够成为一种社会共识,进而推动农村人居环境合作治理。

3.3 共创环境合作治理

生活共同体共建共创良好的自然环境和社会环境,提高个人环境素养、自觉培养绿色生活方式、坚决保护自然环境,是实现农村人居环境合作治理的重要路径。环境作为一种人人需要的公共产品,有着具有非竞争性和非排他性特征,为避免农民在保护与治理环境的过程中存在“搭便车”行为,要求生活共同体参与治理实践。“月抽查季评定”和“发放积分卡”是多方合作治理的过程,村社会工作室枢纽作用也得以发挥。

3.4 共享环境治理成果

农村人居环境合作治理的最终目标是“人人享受有美好环境”的环境治理成果。个体与群体的生活环境相互依存,共同依赖于整个自然环境,个体和社会的环境改善需要与政府环境政策齐头并进。农村人居环境整治是社会经济增长的保障,在良好的自然环境与社会环境中进行生产、生活是经济社会可持续发展的稳定来源。因此,需要通过共创农村人居环境合作治理机制,推动农村人居环境治理实践,以达到共享农村人居环境治理成果的目标。

3.5 农村环境合作治理闭环实践的形成

图1 常态化农村人居环境合作治理机制

“共生-共识-共创-共享”的“共创共享”型合作治理逻辑以及“环境破坏风险-环境改善需要-环境合作治理-环境保护成果”的农村人居环境合作治理实践过程构建了农村人居环境合作治理机制。环境破坏风险的冲击使得一定区域内乃至全社会构成生活共同体,分散或者消除环境破坏风险、保持绿色生活方式、提高个人环境保护意识的环境改善需要成为生活共同体的共识,而环境的公共品性质决定了环境改善需要生活共同体共创合作治理、共享环境治理成果,即共生环境破坏风险是环境合作治理的必要性所在,共识环境改善需要使得环境合作治理有了实施的可能性,共创环境合作治理则是环境治理的主要路径,共享环境治理成果是环境治理的最终结果与目标;共享环境治理成果加强共识环境改善需要,反促共创环境合作治理实践,形成可持续发展的常态化环境合作治理闭环机制。基于此,可构建在政府、市场、组织、个人各方主体协同下的合作治理机制(见图1)。

4 结束语

文章以一个农村社区环境治理积分制的实施过程为研究对象,通过参与式观察、非参与式观察、深度访谈等方法进行数据收集,通过政策文本研读、编码访谈资料、内容分析工作台账等步骤进行数据处理,基于“共创共享”型合作理论,将现实材料与理论范式融合,证明在农村环境治理中,通过“共创共享”型合作构建生活共同体可以实现个人、组织、市场的非强制性合作治理;以“共生环境破坏风险-共识环境改善需要-共创环境合作治理-共享环境保护成果”的农村人居环境合作治理实践闭环,实现治理实践的常态化发展。共生环境破坏风险可以通过拥有共同生活环境的客观现实、环境改善带来的生活便利和利益共享、环境破坏带来共同利益受损来建立,共识环境改善需要可以通过差别化动员、差别化宣传媒介选择、积累一定物质基础来达成,共创环境合作治理需要发挥政府主体的推动作用、组织主体的枢纽作用、市场主体的相互促进作用、农民主体的参与实践行动来促进,共享环境治理成果需要通过增加可分配利益、提升生活便利程度、环境治理成果与经济发展相关促进来巩固,将环境合作治理变为可持续发展的闭环实践,促进环境治理的常态化发展,进而实现环境治理乃至基层社会治理的“共建共治共享”目标。

作者简介:帅煜嘉(1995-),女,汉族,重庆人,在读硕士,研究方向为社区社会工作。

参考文献:

[1]中华人民共和国农业农村部.中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于在乡村治理中推广运用积分制有关工作的通知

[EB/OL].(2020-10-20)[2020-10-20].http://www.moa.gov.cn/nybgb/2020/202008/202010/t20201020_6354684.htm.

[2]王学婷,张俊飚,何可,等.农村居民生活垃圾合作治理参与行为研究:基于心理感知和环境干预的分析[J].长江流域资源与环境,2019,28(02):459-468.

[3]孙瑞琪.群体合作行为的维护机制研究[D].济南:山东大学,2019.

[4]席恒,雷晓康.和谐社会的制度基础与公共管理的基本任务——基于合作收益的分析框架[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2008(03):113-119.

[5]吕建华,单浩楠.农村公共环境治理主体合作机制构建——以山东省W村为例[J].环境保护,2021,49(01):42-46.

[6]王芳,李宁.新型农村社区环境治理:现实困境与消解策略——基于社会资本理论的分析[J].湖湘论坛,2018,31(04):46-55.

[7]王芳,李宁.赋权·认同·合作:农村生态环境参与式治理实现策略——基于计划行为理论的研究[J].广西社会科学,2021(02):49-55.

[8]崔红志,张鸣鸣.农村人居环境整治的多元主体投入机制研究——以河南省为例[J].农村经济,2022(03):1-11.

[9]邓玲,王芳.乡村振兴背景下农村生态的现代化转型[J].甘肃社会科学,2019(03):101-108.

[10]刘雪姣.从制度安排到实际运行:积分制的两难困境及其生成逻辑——基于鄂中T村的调研分析[J].甘肃行政学院学报,2020(06):80-90+127.

[11]許源源,杨慧琳.“动因-过程”视角下的积分制:产生、运行与效能——基于湖南省D村的个案研究[J].中国行政管理,2022(11):89-97.

[12]李慧凤,孙莎莎.从动员参与到合作治理:社会治理共同体的实现路径[J].治理研究,2022,38(01):102-113+128.

[13]涂圣伟.脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接:目标导向、重点领域与关键举措[J].中国农村经济,2020(08):2-12.