变化环境下苏南运河洪涝特性及治理对策研究

2023-09-25汪院生柳子豪

汪院生 柳子豪 唐 仁

(1.江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司,苏州 215006;2.水利部太湖流域水治理重点实验室,南京 210029)

0 引 言

平原河网地区地势低平、河网密布、排水受流域性河湖洪水或潮位顶托,洪涝灾害易发[1]。掌握平原河网地区的洪涝汇流特性与规律,是科学制定洪涝治理对策的重要前提和依据[2-3]。太湖流域是典型的平原河网地区,作为流域内最重要的人工航运河道,苏南运河自北向南贯穿流域腹地,沿途与太湖平原河网诸水系交汇。运河所经区域社会经济发达,人均生产总值约为全国的2.2倍[4]。

苏南运河是太湖流域防洪排涝工程体系的重要组成部分,是流域内贯通各水利分区最长的一条调度河道,历史上经历多次大规模整治,特别是三级航道整治工程的实施,改变了运河上下游的水量关系,极大提高了洪水下泄能力和速度,相应承接上游来水量增加,造成运河沿线涨水迅速、水位抬升明显[5]。同时,苏南运河也是苏州、无锡、常州等沿线城市及圩区的主要排涝通道,上下游城市及圩区集中排水能力不断增强,改变了运河汇流特性,河道水位上涨迅速,防洪压力加大[6-7]。2015 年和2016 年,苏南运河沿线地区都曾发生严重洪涝灾害,对经济社会发展和人民生活都造成了严重影响[8]。

针对苏南运河工情、水情变化下沿线地区洪水风险不均衡、运河防洪压力难以有效缓解等问题,通过系统分析2016年流域特大洪水发生时期运河水情变化特征,查明苏南运河洪涝水来源及沿线汇流特性,结合区域水利治理布局,提出运河洪水分段安排对策措施,为提高苏南运河及沿线地区整体防洪排涝能力提供理论参考和决策依据。

1 研究区域及方法

1.1 河道概况

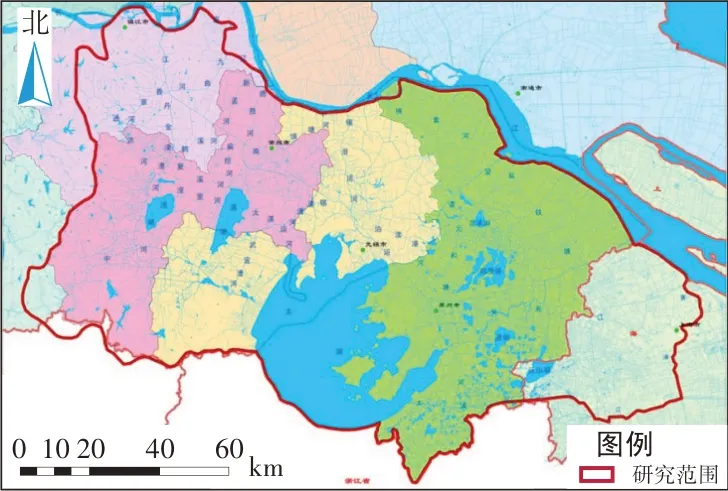

苏南运河即京杭大运河苏南段,是连接长江与太湖水系的重要纽带。河道北起镇江长江谏壁口门,绕太湖东岸达苏州,南至江浙交界的鸭子坝,全长约212.5 km,如图1所示。运河自身未形成独立水系,但沿途与太湖上游洮滆水系及下游长江水系、黄浦江水系诸多河道直接交汇,既沟通太湖流域各水系,构成水量交换的河网;又是交通航运“黄金水道”,将流域内航道沟通成网,贯穿苏州、无锡、常州和镇江4市。

图1 苏南运河位置及沿线水利工程分布情况

苏南运河沿线防洪工程体系由河道堤防,谏壁水利枢纽、钟楼防洪控制工程、蠡河枢纽工程等控制性水利工程构成。其中谏壁水利枢纽是太湖流域分泄洪水入江、引水冲淤和区域性灌排的重点工程之一;钟楼防洪控制工程是太湖流域武澄锡西控制线主要工程;蠡河枢纽工程则主要承担防洪、排水、通航等功能。

1.2 资料与方法

1.2.1 水文资料

搜集和整理苏南运河沿线谏壁闸站、洛社站、无锡(大)站、望亭站、苏州(枫桥)站、瓜泾口站等11个水文代表站点2016年汛期逐日实测水位资料。水位资料根据各测站冻结基面与吴淞基面的高差进行了修正,将各站水位统一至镇江吴淞基面高程。

1.2.2 模型手段

本文研究采用了苏南运河区域水动力学模型,由太湖流域河网一维水动力模型构建而成。该模型经水利部及国家有关部门鉴定,被认为是太湖流域可推行使用的水动力模型之一,广泛应用于太湖流域防洪规划、水资源综合规划等重大规划的水利计算工作[9]。

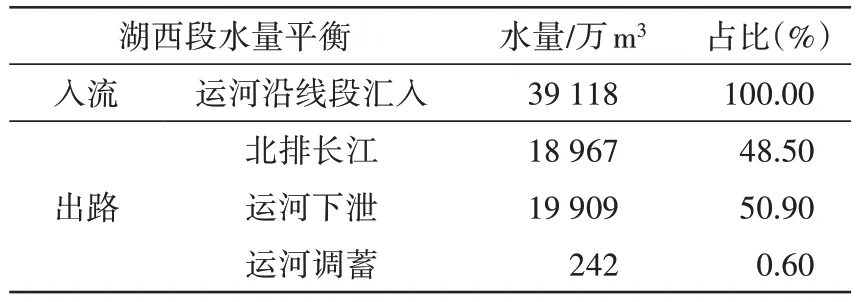

模型研究范围为苏南运河沿线以及与其有水力关联的江苏省太湖地区,共涉及湖西区、太湖区、武澄锡虞区、阳澄淀泖区、浦南区5 个水利分区,面积约为1.96 万km2。考虑以太湖流域为背景,将模型分析计算范围扩大到太湖流域黄浦江以西的区域。模型范围如图2所示。

图2 苏南运河沿线区域模型范围示意图

在模型率定验证上,采用2015年6月15—21日时段数据进行模型率定,同时采用2016 年7 月1—10 日时段数据进行模型验证。验证结果表明,纳什效率系数(Nash Sutcliffe Efficiency coefficient,NSE)都大于0,表明模拟结果接近实测值,相关系数R2结果表明相关性中等偏上,各站点计算水位序列和实测水位序列峰值水位差均小于20 cm,模型总体结果可信。

2 苏南运河洪涝特性

针对历史典型洪涝灾害情况,选取2016年洪水年份进行苏南运河沿线洪涝水汇流特性分析研究。2016 年汛期,受超强厄尔尼诺影响,太湖流域发生特大洪涝,汛情总体呈现降雨量多、强度大、范围广,河湖水位高和高水位持续时间长等特点,降雨主要集中在梅雨期。汛期,河湖水位全线超警戒,其中太湖水位最高达4.87 m,列历史第2 位;苏南运河无锡(大)站、苏州(枫桥)站水位最高涨至5.28 m 和4.82 m,分别超历史纪录0.10 m 和0.22 m,运河沿线发生严重洪涝灾害。

2.1 实况水位变化特征

通过统计2016 年汛期苏南运河沿线各站出现最高水位时相应上下游站点的同期水位和各站最高水位的发生时间,分析各河段洪水位的变化以及上下游洪水位发生的时间关系。根据运河沿线代表站实测水位分析,枫桥以上河段洪水涨退过程基本同步,如图3 所示。6 月19 日入梅后,运河代表站水位总体都相对较高,进入7月份水位迅速上涨,各站陆续开始出现最高水位,其中钟楼闸下站至苏州段出现时间最早(7 月2—3 日),上游则受钟楼闸控制影响最高水位出现在7 月5 日;平望站和铜罗站最高水位分别出现在7月6日和7月11 日;瓜泾口站最高水位受太湖分洪影响出现时间相对略晚。

图3 2016年汛期苏南运河沿线代表站逐日水位过程

洪水期间,谏壁闸站与丹阳站最高水位基本相当,丹阳站与常州(二)站最高水位相差0.64 m。洛社站与无锡(大)站最高水位相差约0.10 m,无锡(大)站与望亭站、望亭站与苏州(枫桥)站最高水位相差均约0.20 m,苏州(枫桥)站最高水位高于苏州(三)站0.50~0.60 m,苏州(三)站、瓜泾口站、平望站洪水位基本相当。运河浦南区段由于杭嘉湖地区雨量不大,铜罗站最高水位高于平望站仅约0.10 m。

从2016年实况水位过程分析发现,苏南运河由于河道断面相对较大,运河上段承接了部分湖西山丘区来水及沿线汇水,洪水下泄速度总体较快,苏州城区以上河段各站洪水涨退规律基本一致,上下游洪水位关系较好,发生时间基本同步。一般情况下,运河洪水自上游往下游推进而相继出现洪峰水位,但北部丹阳以上入江段因受局部山洪及长江潮汐等多种因素的影响,峰现时间差异较大。2016年汛期由于钟楼闸的启用,闸上河段受关闸壅高等影响,最高水位出现时间明显滞后。苏州城区以下河段则受运河上游洪水下泄与太湖泄洪的共同影响,沿线瓜泾口站和平望站峰现时间也有明显差异;而运河浦南区段的铜罗站最高水位主要与杭嘉湖地区水情密切相关。

2.2 运河沿线汇流特性

根据2016 年7 月1—11 日洪水过程模拟计算结果,对苏南运河湖西区段、武澄锡虞区段和阳澄淀泖区段进行水量平衡计算,研究苏南运河沿线汇流特性,分析洪水来源与出路。

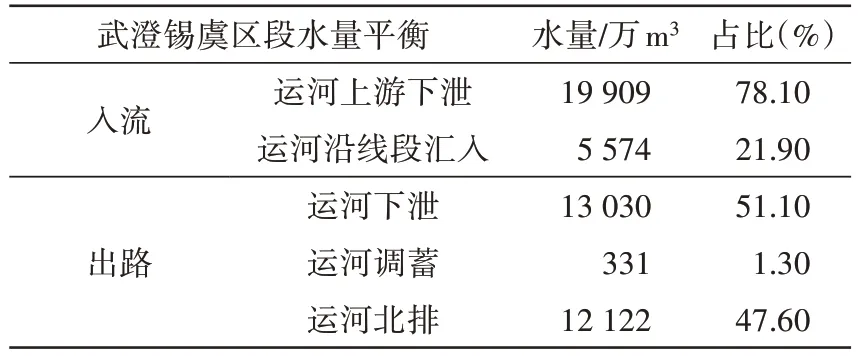

苏南运河湖西区段水量平衡分析结果见表1。结果表明,湖西区产流进入苏南运河水量中北排长江占比48.5%,沿运河向东下泄进入武澄锡虞区占比50.9%。从工程运行情况来看,该时期谏壁枢纽、九曲河枢纽、魏村枢纽均满负荷运行,苏南运河沿线水位偏高主要原因在于北排长江能力不足。

表1 2016年7月1—11日苏南运河湖西区段水量平衡计算表

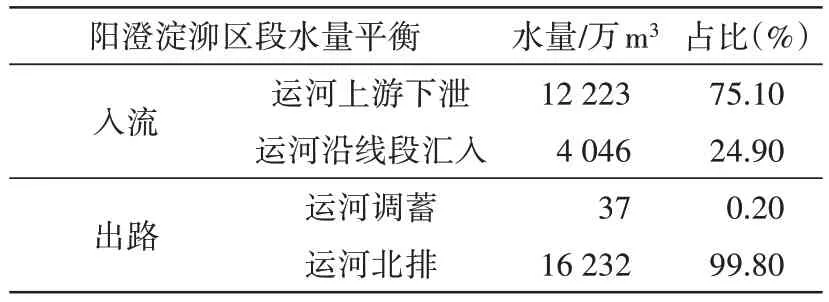

苏南运河武澄锡虞区段水量平衡分析结果见表2。武澄锡虞区产流沿运河下泄进入阳澄淀泖区占比51.1%、北排占比47.6%。暴雨洪水期间,由于太湖高水位顶托,武澄锡虞区位于苏南运河以北的入长江河道发挥了重要的北排作用,对减轻苏南运河武澄锡虞区段沿线高水位压力效果显著。

表2 2016年7月1—11日苏南运河武澄锡虞区段水量平衡计算表

苏南运河阳澄淀泖区段水量平衡分析结果见表3。暴雨洪水期间由于阳澄淀泖区环太湖口门及太浦河北岸口门控制,阳澄淀泖区产流进入苏南运河水量及武澄锡虞区沿运河下泄的洪水基本全部向北排入长江,北排长江水量占比99.8%。

表3 2016年7月1—11日苏南运河阳澄淀泖区段水量平衡计算表

2016年实况洪水情景分析表明,苏南运河湖西区段产流主要去向为北排长江和沿运河向东下泄,而武澄锡虞区、阳澄淀泖区段水流去向主要受长江、太湖两侧洪(潮)水位影响。若暴雨洪水期间,太湖高水位顶托,武澄锡虞区及阳澄淀泖区主要通过北排长江缓解高水位压力,而当长江水位较高时,则经运河调蓄缓排为主要洪水出路。

3 分段治理对策及效益分析

3.1 分段治理对策措施

根据苏南运河沿线汇流特性,统筹考虑流域、区域、城市不同层次需求,围绕提升苏南运河自身防洪标准、扩大运河洪涝外排出路两个方面,提出苏南运河分段治理对策措施。一方面结合沿线区域系统治理,增强运河各河段所在水利分区的洪涝蓄泄能力,扩大运河洪涝外排出路;另一方面巩固和加强运河两岸防线,根据沿线保护对象的不同,相应提高运河堤防的防洪能力。

3.1.1 流域层面

苏南运河沿途与太湖流域的骨干行洪河道望虞河、吴淞江、太浦河交汇。按照流域北排长江、东出黄浦江、南排杭州湾的防洪格局,通过望虞河拓浚、吴淞江整治和太浦河后续工程的实施,在扩大流域洪水外排能力的同时,也为增加苏南运河洪涝外排出路创造有利条件。

3.1.2 区域层面

区域层面,苏南运河穿过太湖流域湖西区、武澄锡虞区、阳澄淀泖区等多个水利分区,在沿线各分区治理布局的基础上,按照扩大外排、增加调蓄、控制下泄的分段治理理念,统筹安排各河段洪水外排和下泄。

(1)湖西区。根据湖西区“上游拦蓄、扩大入江、增加调蓄、畅通入湖、高低分治”的治理布局,在运河湖西区段,通过与运河交汇的德胜河整治及江边魏村枢纽改扩建项目,加快苏南运河洪涝水直接外排入江,运河以南的洮滆平原通过退圩还湖和入湖河道治理,进一步增强腹部洮湖、滆湖调蓄,扩大洪水东泄太湖能力,消纳区域腹部的洪涝水量,减少区域腹部洪水进入运河,从而减轻运河沿线防洪压力。

(2)武澄锡虞区。根据武澄锡虞区“洪水北排长江、南排太湖、东排望虞河和沿运河下泄”的治理布局,在运河武澄锡虞区段,通过与运河交汇的锡澄运河入江段整治及江边定波水利枢纽改扩建项目,加快苏南运河洪涝水直接外排入江,运河以南通过入湖河道治理,优化向太湖排水方案,畅通运河洪水南排出路,通过白屈港、十一圩港等其他通江河道治理,以及九里河、锡北运河等东排河道治理,扩大区域洪水北排、东排,从而减少区域沿运河下泄的洪涝水量,减轻运河沿线及下游防洪压力。

(3)阳澄淀泖区。按照阳澄淀泖区“北排长江,沿吴淞江、拦路港下泄,相机外排太湖、望虞河、太浦河,利用河湖调蓄”的治理布局,对于运河阳澄淀泖区和浦南区段,依托流域行洪通道望虞河、吴淞江、太浦河相机外排区域及运河洪涝水,通过扩大白茆塘、浏河等通江河道北排长江能力,整治淀泖区八荡河、牵牛河等骨干水系,加强河湖水系连通,提高河湖调蓄能力,消纳区域河网洪涝水量,从而减轻运河防洪压力。

3.2 分段治理效益分析

3.2.1 分析计算条件

(1)设计降雨及典型年。苏南运河沿线最高洪水位主要受所在区域暴雨洪水遭遇及其外排出路影响。根据区域治理规划设计暴雨及设计洪水研究成果,与区域防洪治理目标衔接,采用区域典型年设计暴雨与设计洪水开展运河沿线各分区治理效益分析,其中湖西区段与武澄锡虞区段设计典型年均为1991 年型50 年一遇;阳澄淀泖区段设计典型年为1999年型50年一遇。

(2)计算工况及调度原则。计算工况分为治理措施实施前与实施后,治理前工况为流域、区域的现状工况,流域工程包括旄儿港防洪工程、环湖大堤加固工程等11项骨干工程,区域工程考虑各区域水利治理及交通部门航道整治已完成的工程。治理后工况即为流域、区域规划工程实施完成的规划工况,其中流域治理规划工程包括望虞河拓浚工程、吴淞江整治工程、太浦河后续工程,各区域治理规划确定的防洪工程布局和治理措施全部实施完成。在流域、区域工程调度上,遵循《太湖流域洪水与水量调度方案》《苏南运河区域洪涝联合调度方案(试行)》执行。

3.2.2 分段治理效益

根据设计典型年降雨模拟分析结果,分段治理措施实施前后苏南运河沿线主要代表站最高洪水位变化见表4。

表4 苏南运河沿线分段治理效益分析m

结果表明,在分段治理措施实施以后,运河沿线代表站遭遇各区域50年一遇降雨时,最高洪水位都发生了不同程度的降低。其中,运河湖西区段沿线最高洪水位为5.06~5.83 m,较治理前降低25~52 cm;运河武澄锡虞区段沿线最高洪水位为4.21~4.93 m,较治理前降低17~22 cm;运河阳澄淀泖区段最高洪水位为4.50~4.65 m,较治理前降低1~8 cm。其中,阳澄淀泖区治理工程重点为加强河湖水系连通,提高河湖调蓄能力,通江河道整治等部分治理工程,并不直接与苏南运河沟通,通过扩大外排降低区域河网水位,从而间接减低运河洪水位。

4 结 语

本文开展了苏南运河洪涝水汇流特性与分段治理对策研究,主要结论如下:

(1)苏南运河沿线洪涝及汇流特性存在差异性,其中湖西区段洪涝水主要为北排长江和沿运河向东下泄,而武澄锡虞区、阳澄淀泖区段水流去向则受长江、太湖两侧洪(潮)水位影响,表现为北排长江或沿运河下泄。

(2)在区域治理布局基础上,提出以“扩大外排、增加调蓄、控制下泄运河”为治理理念的分段对策措施。相关治理措施实施后,可以大幅降低运河沿线最高洪水位,有效减轻运河沿线防洪压力。