基于BPSD失智照料设施交通空间设计方法研究★

2023-09-22刘震亚

刘震亚,汪 江

(辽宁科技大学建筑与艺术设计学院,辽宁 鞍山 114000)

1 研究背景

国家卫健委老龄健康司发布的《中国养老服务行业现状深度调研与投资趋势研究报告(2022—2029年)》中显示,2021年,我国超过4 500万失能失智老人需要更精细化、更完善且更专业的服务体系和照护环境。失智症是老人脑部受损导致认知能力下降的一种渐进性疾病,常伴随着精神行为障碍发生。精神病学认为人脑处理信息通常采用层级控制,包括高层级(认知脑)和低层级(情绪脑)控制。当高层级受到病症影响时,对低层级的大脑映射和行为情绪表达的输出可能导致不可控表现[1]。阿尔兹海默症(AD)是失智症中最常见的一种,AD患者的BPSD现象会因其患病原因展现出不同行为主导的BPSD行为,本文主要以AD老人的行为特征和空间需求作为研究对象。目前,为失智老人服务的专业照料设施仍处于起步阶段,整体呈现出数量少、模式单一、专业度差等缺点,照料设施空间营造只能满足失智老人最基本的生活需求,并没有深度分析失智老人BPSD的临床表现与行为特征。其交通空间的设计更是呈现出单一固化的空间形制,仅满足于基础交通功能,而缺少更多的空间语义。实际调研中发现,交通空间在失智老人日常生活中起到至关重要的作用,是失智老人行为高频发生场所,负面刺激过多、行为体验单一的环境会导致老人出现恐惧感、孤独感、迷惑感、攻击性和不可预估性。

2 失智老人BPSD行为分析

90%的失智老人都存在失智症的精神行为症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia,BPSD)。失智症的病情发展与BPSD症状成正比,随着失智老人BPSD行为的加重,其将慢慢失去独自生活能力,将需要专业的失智照护服务。目前,关于失智症的治疗通常采用非药物治疗,辅以抗精神病类的药物性治疗。在非药物治疗当中,交通空间环境营造是否符合失智老人病理行为特征,是否能够缓解失智老人的BPSD行为症状,是否能够实现空间的寻路性以及空间的可达性有效的支援显得至关重要。

2.1 BPSD的分类

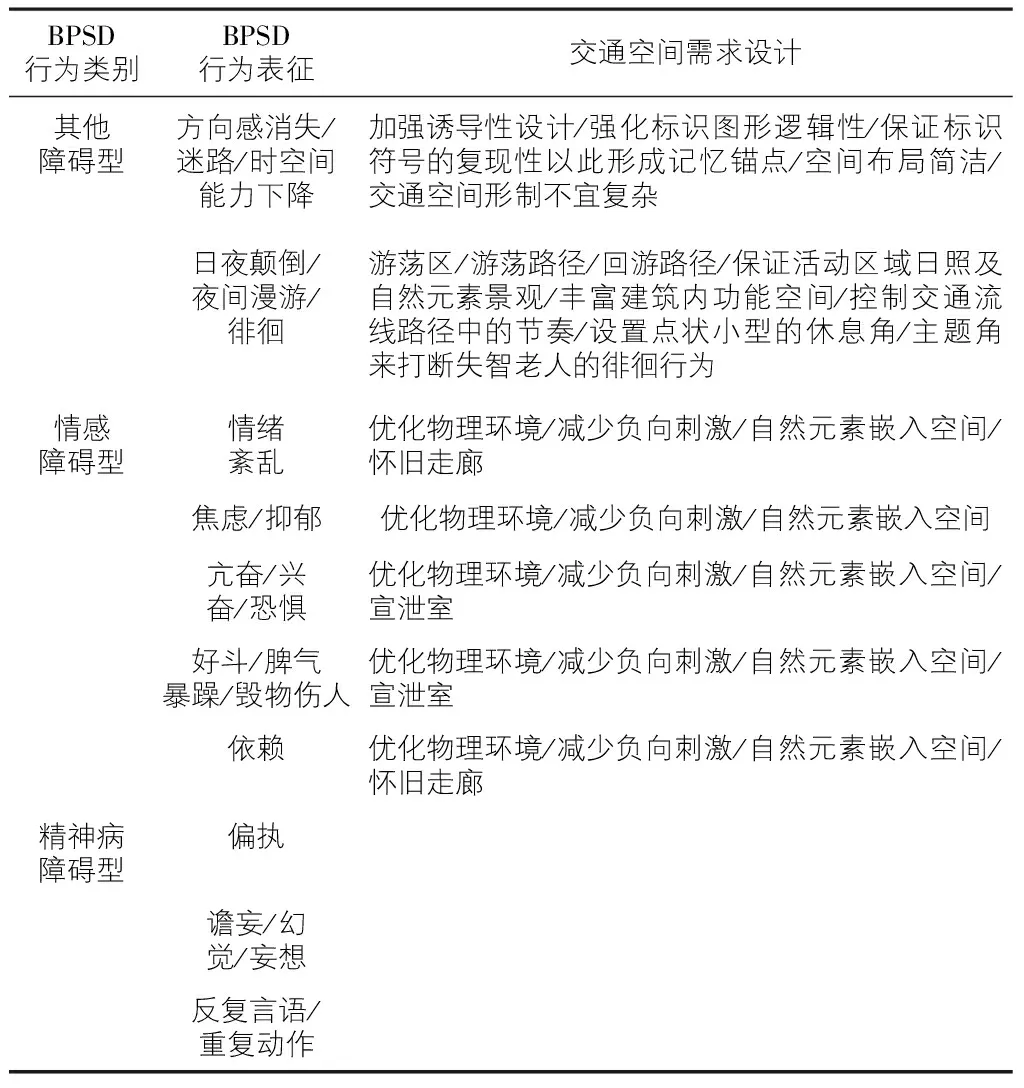

BPSD包含多种症状,精神病学科将其分类为三种:精神病障碍型、情感障碍型以及其他障碍型。精神病障碍型主要表现幻觉、妄想等症状;情感障碍型主要表现焦虑、冷漠、愤怒等症状;其他精神障碍型主要表现徘徊、跟随等运动行为症状。失智老人对失智照料设施交通空间的需求如表1所示。

2.2 BPSD的其他精神障碍型病情表征

人脑处理信息是分层进行,动态刺激以及人脑的映射反应可以由较低的层次处理,静态刺激可以由较高的层次处理。Van der Plaats[2]提出,如果人脑中更高层级受损则会导致第二层级各种生成物失控从而导致各个行为失去控制。以精神病学对于人脑处理信息的观点来看,失智患者外在结构行为上更多呈现出的是一种直白的映射反应行为(行为中情感反应占比较高)。

失智老人在交通空间中发生犹豫行为主要因为其认知判断的混乱,是主体面临客观事情或对象为复数时所产生的行为,而患者由于其高层级脑部受损,当第二层级各种生成物失控且患者对于需要应对认知、判断以及记忆等状况时,更易于发生BPSD现象。阿尔兹海默症协会在2022年报告中显示,60%的患者会在失智症的某个阶段产生徘徊行为,徘徊行为的出现还会带来失智老人寻路定位能力下降等一系列问题,寻路定位能力的下降呈现出复合原因的导向,一个是老年人对外界信息接受的下降,一个是失智症所带来的认知问题的影响。

表1 失智老人对失智照料设施交通空间的需求

Algase等[3]于2007年对徘徊行为进行了界定:首先,徘徊行为属于失智症相关的BPSD行为症状下非其他型临床表现,其具有三个方面的行为表现:1)具有频繁重复性质的瞬时混乱临床表现;2)呈现出反复与随机性的空间认知紊乱;3)失智老人出逃企图的游荡模式。而这些行为的发生与是否有人陪伴相关联。既有养老设施针对失智老人出逃企图的游荡模式的行为通常采取物理或化学约束来规避失智老人行为风险。对于既有养老设施规避失智老人出逃企图的行为风险的方式有待讨论,Hussian和Brown[4]认为在失智照护机构出入口处设置网格模式的铺装能有效减少失智老人的出逃企图。以上是针对于阻止失智老人游荡行为的一些观点,而从另一角度来说游荡行为本身对于失智老人的BPSD行为起到了缓解作用,但其行为表现出的风险系数太高。McMinn[5]于2000年针对于这一点提出了游荡区与游荡路径的设计策略。

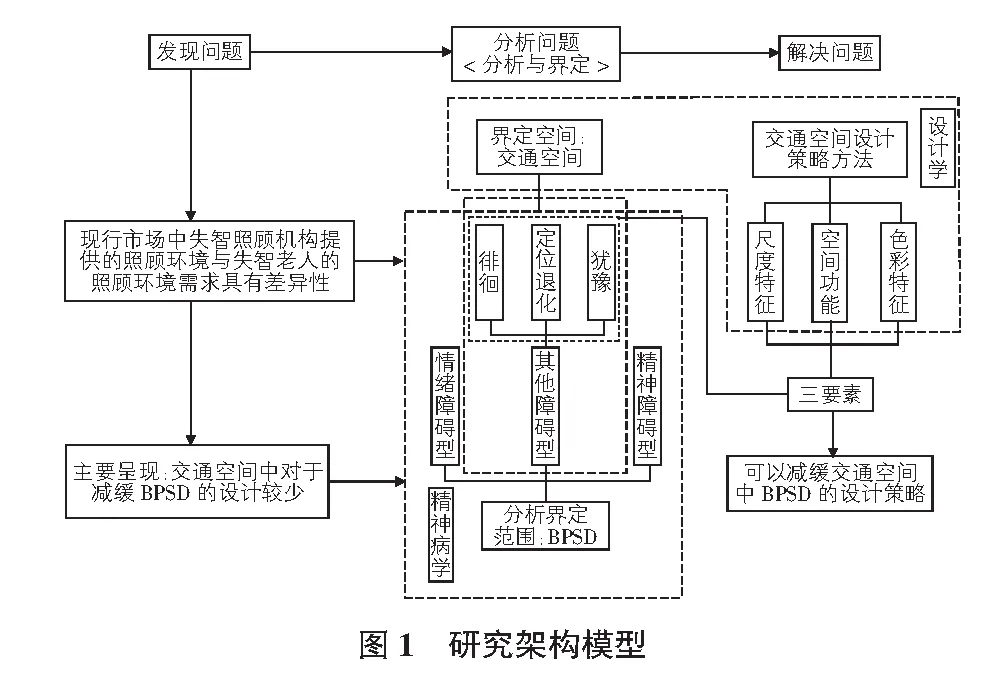

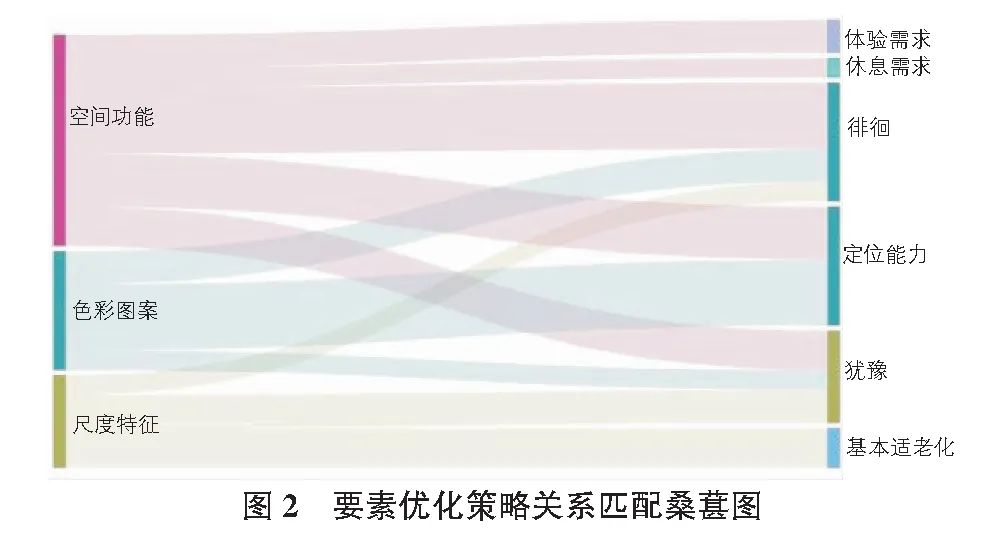

3 失智照料设施交通空间设计方法

我国既有失智照护机构对于交通空间的适老化设计也存在着一些问题。通过前文对失智老人BPSD其他精神障碍型病情表征进行界定,笔者认为在失智照料设施的交通空间中与BPSD行为关联最大的行为要素点分别为:徘徊、犹豫、定位退化。针对这三个要素点,本文对交通空间中尺度、功能和色彩图案三个角度提出相应设计方法(如图1,图2所示)。

3.1 失智照料设施交通空间的尺度设计方法

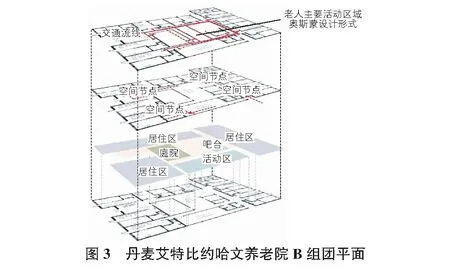

失智照料设施交通空间的空间尺度的考量是十分重要的,在满足基本的行为适老尺度外,还需要考虑失智老人的活动范围最好在照护人员视线范围之内,在失智老人产生徘徊、犹豫、迷路等问题时,可以方便照护人员第一时间提供相应的支援帮助,以缓解失智老人BPSD行为。例如,在丹麦艾特比约哈文养老院交通空间中(如图3所示),在传统交通设计中通常设置空间节点来进行两条及以上的交通路径汇聚时人流缓冲和分流设计。在失智照料设施交通空间中应充分考虑发生的BPSD行为各类语境下进行的设计。主要进行如下思考:1)是否失智老人在该区域发生了BPSD中犹豫行为。“例如,一时间忘记了自己的目的地是哪里?这个房间是用来干嘛的?等等”。2)是否失智老人在该区域徘徊过程中有“出逃行为”。3)是否失智老人在该区域发生了迷路行为需要帮助。

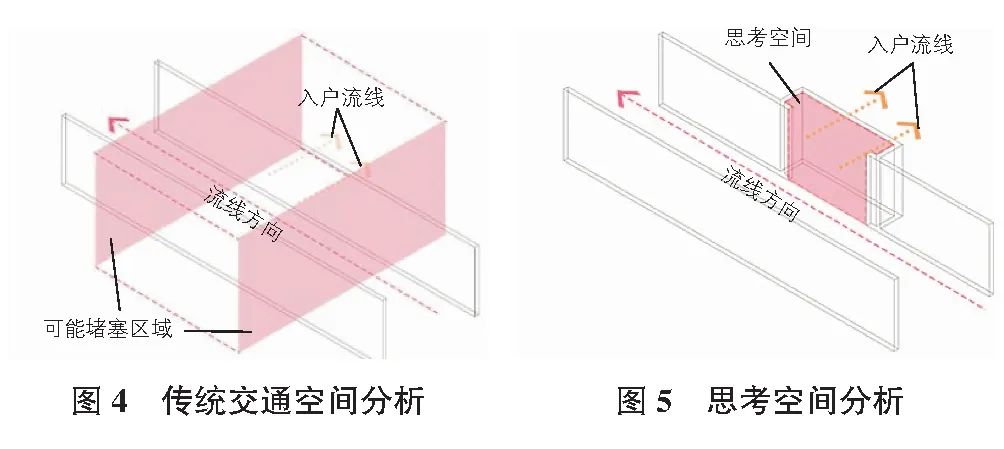

在前文三种思考下进行交通空间设计,当BPSD犹豫行为发生时可以给与失智老人思考的时间以进行缓冲判断,且这种设计不会对交通空间产生过多的人流负担,因为通过设置空间节点从而形成“思考空间”,从传统直线交通到路径中嵌入空间节点来说,最大的变化体现在三维角度上,提供了该空间的景深,按照正常的空间设计逻辑,可以推导出该区域空间的视觉中心应靠近入户处(如图4—图6所示。)。在该空间内摆放失智老人喜爱的物品来强化失智老人的记忆,形成记忆锚点。

3.1.1 空间尺度层面缓解徘徊行为的设计方法

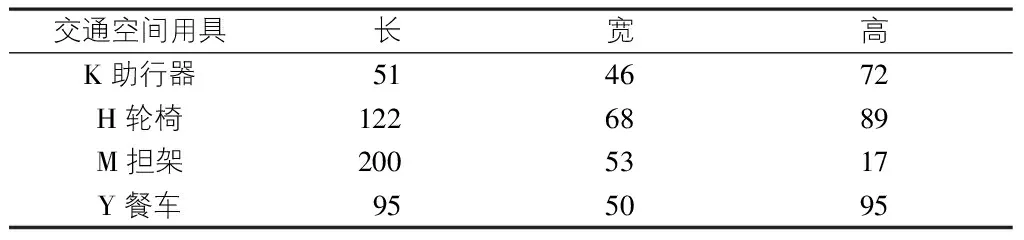

失智老人的徘徊行为在交通空间中发生频率较高,特别是内廊形式的交通空间路径,其中失智老人的徘徊行为最危险的方向是“出逃意图”的目的性徘徊,针对“出逃意图”需要对走廊的长宽度数值进行把控。主要基于两点考虑:1)走廊长度需要考虑到失智老人的活动范围最好在照护人员视线范围内。日本的相关研究认为应将走廊长度控制在35 m~40 m内,这样可以最大程度提高护理效率[6]。2)促进老人自发性的进入走廊空间中进行自主交流和活动。有文献表明,“居室到单元起居厅的走廊长度不宜超过24 m,最大长度为35 m”[7]。过长的走廊将给行进中的老人带来巨大的心理压力[8],所以,走廊长度应控制在40 m内,并在其中嵌入缓冲空间,清华大学周燕珉教授提出走廊净宽度至少为1.8 m[9],这个数据的取得是基于现行市场中老人使用的助行器、担架、轮椅尺寸宽度及老人行为, 如表2,表3所示。

表2 失智照顾机构交通空间数据参考表 m

通过对交通空间中尺度设计的把控,以合适的距离嵌入产生交流互动的空间,当可能出现BPSD行为时,给失智老人潜意识诱导一个选项从而分散老人的注意力,进而达到减缓失智老人徘徊行为的目的。在行为结果产生时,该走廊长度又可以方便照护人员第一时间为失智老人提供相应的护理帮助。宽度层面更多考虑空间中老人行为及辅具尺寸的实际情况。

表3 市场上现行交通空间用具尺寸 cm

3.1.2 空间尺度层面缓解犹豫行为的设计方法

犹豫本质上是主体需要做出决策判断时产生的行为,而决策判断点必定为复数。当失智老人在空间中产生犹豫行为时,可以提供两个方面的支援帮助:1)决策点元素的设计应尽可能的简化和清晰,避免过多元素信息对失智老人产生负面影响。走廊形制应简洁清晰,避免出现三岔口、多叉口而导致老人迷路,从而引发BPSD行为的发生。2)将老人活动区域的可观察空间的视野尽可能扩大,以方便护理人员帮助老人进行决策判断。美国哈佛大学John Zeisel[10]认为在空间路径上的拐角设置为90°会帮助失智老人区分空间。当拐角大于90°的情况下可以在转角处设置转角窗。例如,瑞典Löjtnantsgården老年公寓对失智照料设施中拐角的处理手法(如图7所示)。这种设计手法方便护理人员对于老人活动状态的观察,也可以为失智老人提供开阔的视野,增加了空间的亲切感和舒适度。当老人出现了BPSD行为时,护理人员在第一时间为老人提供相应的支援。还可以在这些转角处设置切角退让空间,形成一个大一点的壁龛空间,照护人员可以利用这个空间作为工作台使用。

3.2 失智照料设施交通空间的空间功能设计方法

交通空间的主要功能是聚散人流以及导向各个功能区,失智老人容易在单纯的交通空间中产生BPSD行为,因此,应对交通空间的功能层面进行多义性思考。当交通空间舒缓程度高且空间功能属性明确时,失智老人的游荡行为将会减少。

3.2.1 空间功能层面缓解徘徊行为的设计方法

针对失智老人在交通空间中的徘徊行为,可以通过扩展空间功能来提高交通空间的可读性,具体措施包括在失智照料设施内设置明确的导向标识以引导失智老人前往目的地,在交通空间的部分区域创造小型休息空间,并增加休息功能、艺术装置或室内绿植。这些措施将帮助老人更好地适应环境,从而减少徘徊行为(见图8)。

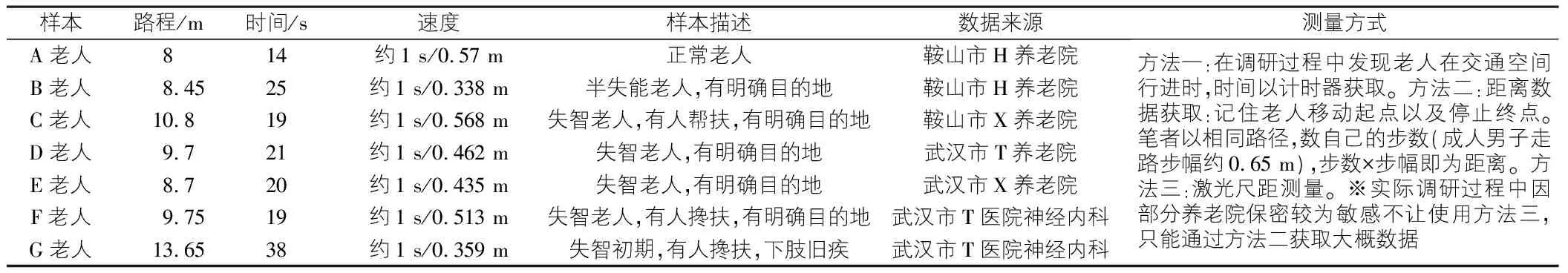

1)空间功能层面满足休憩需求的设计方法。在走廊转角或交汇处等重要交通区域,可以利用较低的飘窗空间设置座椅,满足失智老人的休息需求。还可以每隔一段距离在走道边上适当布置座椅,座椅间距可以根据老人的行进速度和交通设计中的行走节奏来确定(如表4所示)。有文献表明座椅的数量控制在2个~4个左右可有效提高失智老人的社交性行为[11]。

表4 鞍山市、武汉市养老院调研数据

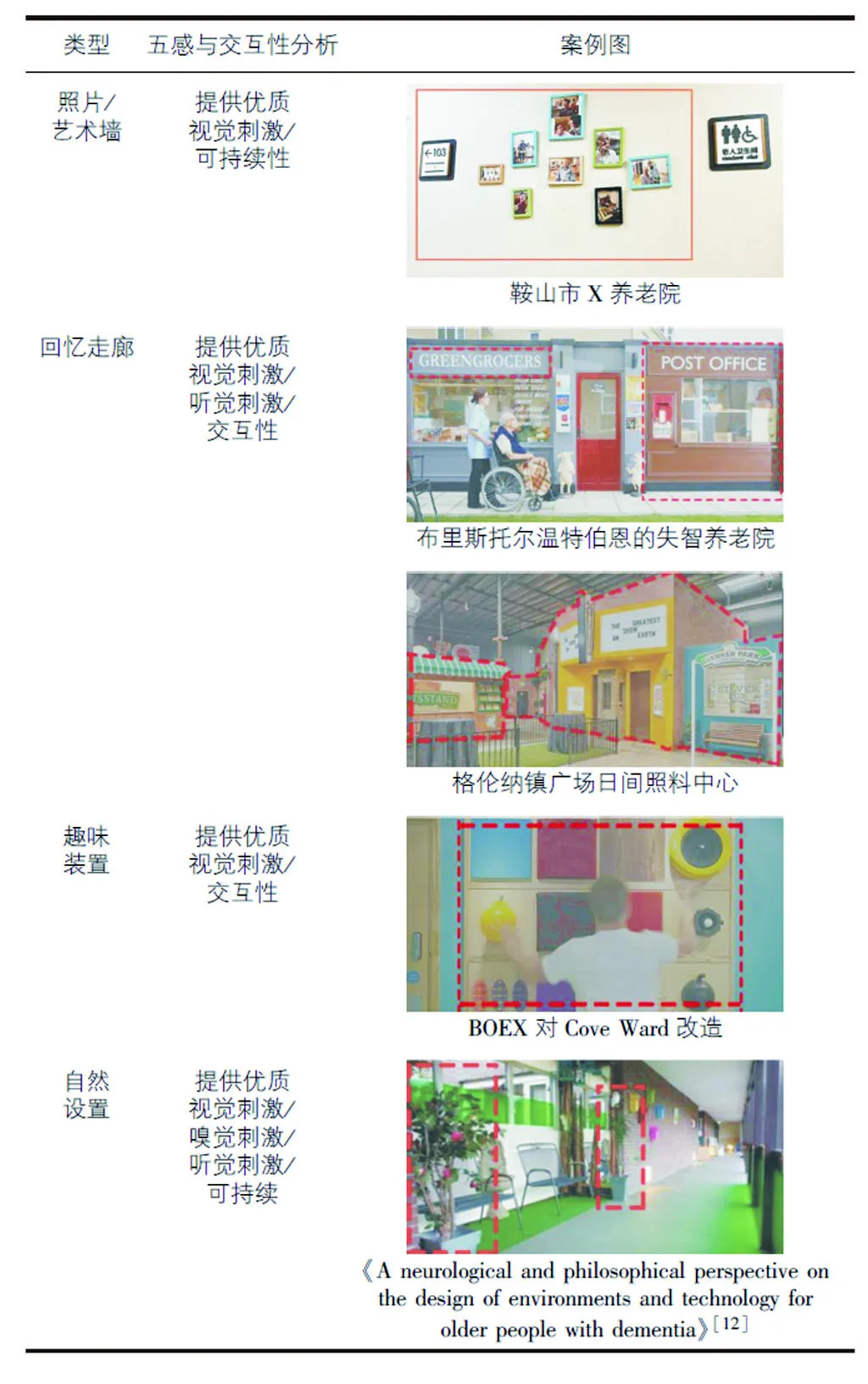

2)空间功能层面满足体验需求的设计方法。对于体验而言,其本质为通过个体的感官对人或事物进行了解与感受。失智老人由于病情导致部分认知能力下降,其更需要通过五感来充分感知周围环境,越是优质正向持续性的刺激越是对于失智老人有益(如表5所示)。

表5 现行增强失智老人体验设计

3.2.2 空间功能层面缓解犹豫行为的设计方法

失智老人在游荡区域进行漫游活动时,所产生的犹豫行为要注意的是适当的打断其行为,因为犹豫行为如果不能即时干预引导,容易使失智老人行为转换成情感性障碍BPSD。所以在具体设计的过程中可以将游荡路径与休息角或主题角相互搭配嵌入,可以与非药物治疗结合。以此来适当打断失智老人BPSD行为,转移注意力给予其正向刺激。例如,在英格兰约克郡养老院中,在失智老人行进路径中嵌入主题角与休息角(如图9,图10所示)。

这些点状的设计区域能够重现失智老人记忆中的画面,从而帮助他们舒缓情绪上的不安,并使他们更加放松和安心。

3.3 失智照料设施交通空间的色彩图案设计方法

从色彩图案的角度出发,针对于失智照料设施中交通空间的优化需要考虑失智老人的生理和心理特点以及他们可能面临的认知障碍和行为问题。针对于色彩识别问题,笔者通过整理资料所得照料机构常用色为以下36种(如图11所示)。

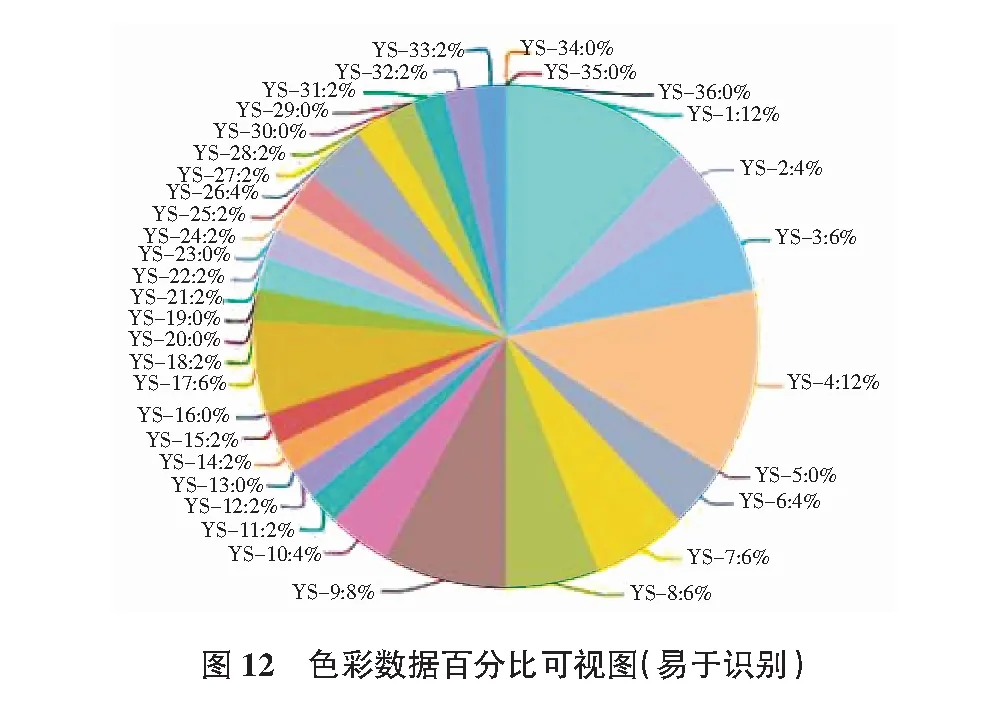

以此色卡的色彩范围为基准,针对失智老人色彩识别的问题进行数据调研,设置问题“在下列色彩中最易识别的颜色为哪五种?”以及“在下列色彩中难以识别的颜色为哪五种?”发放问卷70张,回收64张。回收率约为91.42%。色彩问题多答、少答份数3张。纯色彩有效问卷问题为61张,净回收率为87.17%。以下为调研色彩数据百分比可视图(易于识别),颜色编号以下简称为(YS-x,x为数字)。YS-1,YS-4占比数,均为12%。从数据上可以看出黄色系(YS-1)、红色系(YS-4)失智老人最易于识别(如图12所示)。

而(难以识别)色彩数据百分比可视图中,YS-17占比最高为10%,YS-16与YS-18占比为第二,占比数值均为8%。从数据上可以看出低饱和度、高明度的蓝色系(YS-17),失智老人最难以辨认,其次则是低饱和度、高明度的绿色系(YS-18)以及紫色系失智老人最难以识别(如图13所示)。

3.3.1 色彩图案层面缓解徘徊行为的设计方法

基于失智老人徘徊行为,除了前文提及的“带有出逃性质”的行为,还包括由于失智老人时空辨别能力下降导致的迷路与正常徘徊行为。从设计学角度来看,这两种徘徊行为可以通过在交通空间中对界面颜色和标识的重点设计来为失智老人提供有效的支持。

由于失智老人视力下降,放大交通空间界面上的元素进而形成易识别的标志性锚点,有助于他们对空间感知[13]。结合前文的调研数据分析可知,由于失智老人更容易识别长波颜色,应减少短波颜色和同类色的使用(如表6所示)。

表6 失智老人色彩辨识特点

针对失智老人记忆锚点浅、易徘徊、分辨能力下降等病理特点,在交通空间界面色彩上,应加强导向性和辨识度高的设计。例如,在法国依赖性老人之家案例中,交通空间从整体上进行了赋能解构,并在此基础上针对老人活动空间进行诱导,通过色彩重新定义交通空间,从视觉角度解构原有空间,借助交通界面色块为失智老人的日常活动提供支持,从而减少失智老人在交通空间中的BPSD行为发生(如图14,图15所示)。

3.3.2 色彩图案层面缓解犹豫行为的设计方法

犹豫行为是人脑中主体对客体的认知过程,为减少失智老人犹豫行为,可以从主体和客体两个方面提供支持。从辅助主体判断的角度来看,在设计交通空间界面时,应以长波色系为基础,增强界面元素、减少无用信息以及使用具有重复性和逻辑性的元素引导。确定设计元素的复现性,有助于支持失智老人进行“组块”记忆。在岔路口或道路水平界面上使用不同颜色或材质的区块,可以加强交通空间的导向作用,从而缓解失智老人的犹豫行为(如图16,图17所示)。

3.3.3 色彩图案层面缓解定位退化现象的设计方法

定位能力退化不仅仅发生在失智症患者中,健康老人也会出现类似的情况。然而,在失智老人中,定位能力退化的程度是评估病情阶段的重要指标。在设计交通空间时,可以通过区分各组团区域交通界面的色彩和路径符号元素,从而帮助失智老人进行空间判断。例如,在北京长友养老院中,为方便老年人识别自己的居住空间,每个照护组团都设定了一种主题色。各照护单元通往的交通空间界面也采用了相应的主题色彩,以帮助失智老人确定自己的位置和目的地(如图18所示)。

4 结语

随着我国养老服务体系日益发展,我国养老设施标准化和专业化也会越来越高。目前国内大部分养老机构对于失智老人表现出以保护为主旨进行均质化管理。失智照料设施中交通空间更是呈现简单化和模式化特征,在这种背景下,失智老人呈现出的BPSD的频率和程度也是呈持续恶化。因此,对于养老机构中失智单元的交通空间研究是具有现实意义的。本文主要以设计学角度对失智老人在照顾机构中的交通空间里出现较为频繁的BPSD行为如何减缓其恶化和发生频率为主旨展开的探讨,希望为日后的失智照料设施交通空间营造提供一定的借鉴。