四川盆地龙岗地区沙溪庙组河道精细刻画

2023-09-22陈绪强

陈绪强

(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆 163712)

1 概述

四川盆地侏罗系沙溪庙组于20 世纪70 年代开展勘探研究工作,当前勘探成果主要集中在川东地区五宝场构造、蜀南地区大塔构造以及川中川西过渡带的石龙场构造等地区[1-2]。2006 年,川中八角场构造J62井针对沙溪庙组沙二段进行测试获得天然气6.2×104m3/d,由此八角场沙溪庙组气藏被发现。2013~2016三年间,中江气田对侏罗系沙溪庙组河道砂体部署实施开发井共99口,建成产能8.0×108m3/a[3-4]。近年来,中石油西南油气田公司在川中秋林地区沙溪庙组致密气勘探获得重大突破,未来致密砂岩气勘探是天然气勘探最重要的领域之一。

为加快四川盆地龙岗地区沙溪庙组致密油气勘探部署步伐,笔者针对龙岗地区沙溪庙组河道砂体开展精细刻画。首先通过测井与地震响应特征以及正演模拟分析,明确了主河道砂体的“亮点”反射特征,然后对三维地震资料应用90°相位转换和层序地层切片技术精细刻画河道砂体,完成了研究区沙溪庙组16期主河道的精细刻画。

2 地质背景

研究区位于川北坳陷带东南部低缓构造区(图1),东部为川东高陡构造带,整体东南高西北低。根据川东北地区钻探实践,结合近年来四川盆地区域沉积研究成果证实,川东北陆相层系主要经历三期主要的构造活动,即印支期构造运动、燕山期构造运动和喜山期构造运动,其中印支运动中晚期为低速沉降期,燕山运动期为快速沉降期,喜山运动期为隆起剥蚀期。侏罗系地层沉积时期为燕山运动期,陆相地层沉积连续,早侏罗世受龙门与秦岭造山带造山活动的应力场调整作用影响,盆地沉降与沉积中心逐渐由川西龙门山山前转移至川北大巴山山前,盆地地形地貌逐渐由“西低东高”转化为“北低南高”态势;中侏罗世盆地基本继承早侏罗世地形地势格局,但此时湖盆范围萎缩,盆内河道砂体逐渐发育,盆地沉积与沉降中心逐渐北移;晚侏罗世随着湖盆进一步萎缩,地形转化为“西低东高”格局,盆地沉积与沉降中心也因此转移至川西龙门山山前绵阳—广元一带,沉积物充填由此“西粗东细”,盆地总体转换为相对单一的“西坳东抬”型前陆格架。白垩系地层沉积后,由于受到燕山晚幕和喜山期构造运动的影响,川东北地区地层遭受到不同程度的剥蚀;研究区地表主要出露地层为侏罗系蓬莱镇组地层,西北低构造部位出露白垩系地层,东南高构造部位则有露遂宁组和沙溪庙组地层露出地表,该地区沙溪庙组沙一段沉积时期处于河流与湖泊交汇过渡带上,主要发育有扇三角洲亚相、三角洲前缘亚相及浅湖亚相,水动力条件较为复杂,从整个平面沉积相展布来看,北西主要发育扇三角洲前缘亚相,东南主要发育三角洲前缘亚相,沉积厚度在1400~1750m之间。区域上,沙溪庙组发育一套“叶肢介页岩”,为沙一段与沙二段的分层标志,储层主要发育于沙一早期的滨浅湖砂坝、席状砂和沙一中晚期的河道砂。

图1 研究区位置图

3 河道砂体刻画

3.1 河道砂体测井与地震响应特征

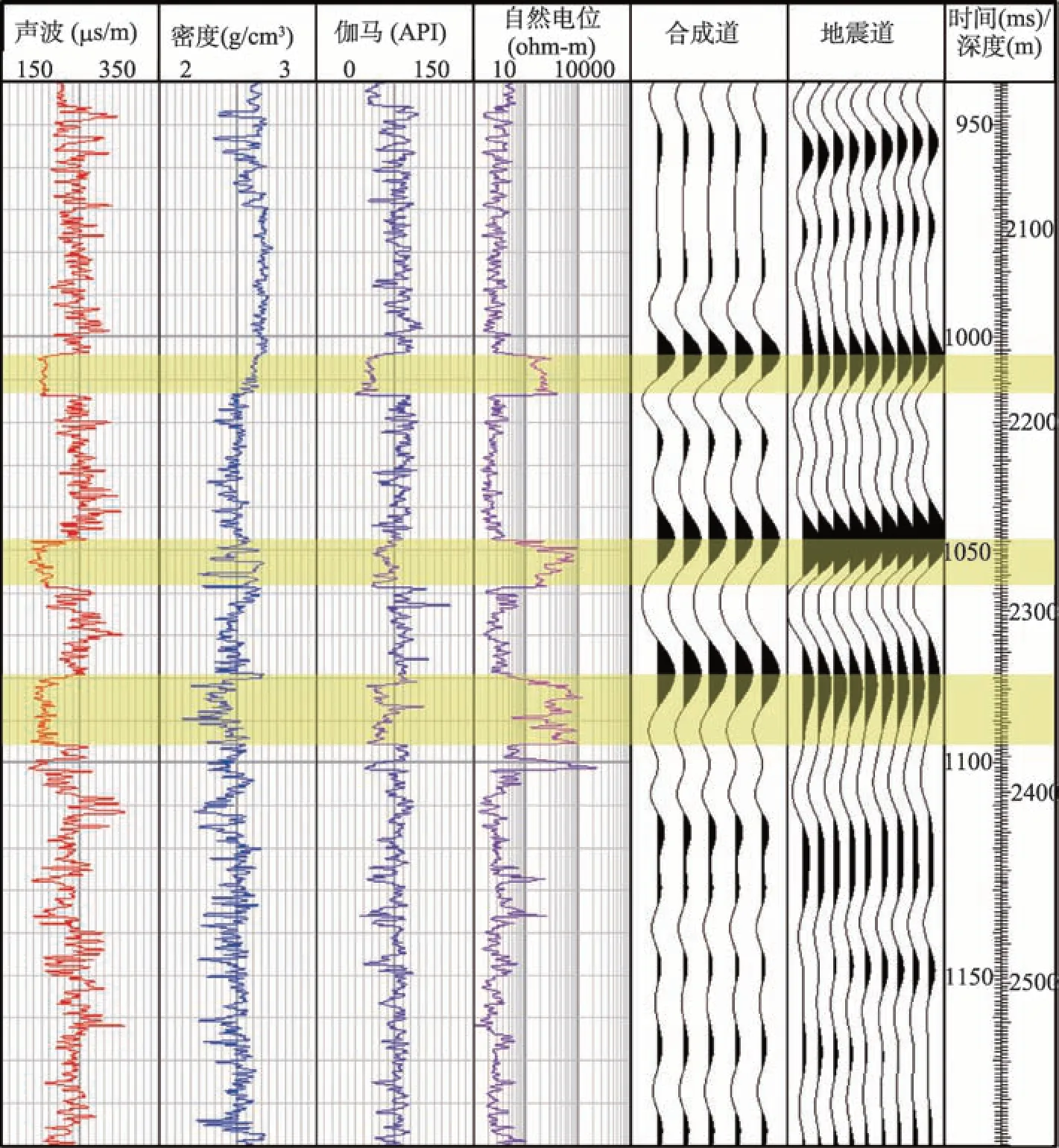

根据测井曲线分析(图2),龙岗地区侏罗系沙溪庙组纵向上发育多套具有一定厚度规模的河道砂体,岩性以中—细砂岩,或含砾砂岩为主,间夹粉砂或泥质薄层,自然伽马测井曲线呈钟形或锯齿状箱形,沉积微相为三角洲前缘水下分流河道;测井结果显示,河道砂体声波时差在190~210μs/m 之间,密度在2.2~2.6g/cm3之间,自然伽马在40~70API之间,砂体储层电阻率在100~1000Ω·m时,含油气性较好,而在RT大于1000Ω·m时,岩性致密,含油气性较差,与围岩相比具有低自然伽马、低声波时差、高电阻率的测井曲线特征,密度与围岩相差不大。

图2 A1井测井曲线与合成记录标定图

对龙岗地区已钻井开展精细合成地震记录标定,由于河道砂体与围岩相比密度相差不大,声波时差较低,因此整体表现为高声波阻抗特征,在地震剖面上河道砂体顶界面对应强波峰的地震反射特征,河道砂体底界面则表现为强波谷的地震反射特征,与围岩相比具有明显的“亮点”特征形态,合成记录标定结果与地震剖面相关性较好。

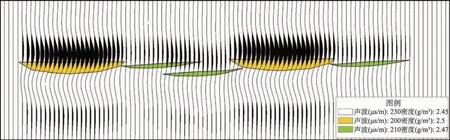

3.2 河道砂体正演分析

基于研究区已钻井的河道砂体测井曲线特征开展岩石物理分析,建立河道砂体正演模型(图3),设置沙溪庙组河道砂体声波时差为200μs/m,密度为2.5g/cm3,围岩声波为230μs/m,密度为2.45g/cm3,不连续河道间声波为210μs/m,密度为2.47g/cm3,利用主频为35Hz的雷克子波对河道砂体模型进行地震正演模拟分析,从正演地震剖面结果可以看出,主河道砂体具有较强的反射能量,河道顶底分别对应强波峰反射和强波谷反射,“亮点”特征明显,主河道边部反射能量减弱,不连续河道间处振幅较弱、产状下拉,正演剖面与实际地震剖面河道反射特征一致,可以有效地识别出主河道。

图3 河道砂体地震正演模拟图

3.3 河道砂体精细刻画

龙岗地区三维地震资料满覆盖面积为2600km2,采集覆盖次数为70 次,面元为25m×25m,沙溪庙组主频约为35Hz,地震资料满足沙溪庙组河道精细刻画要求。

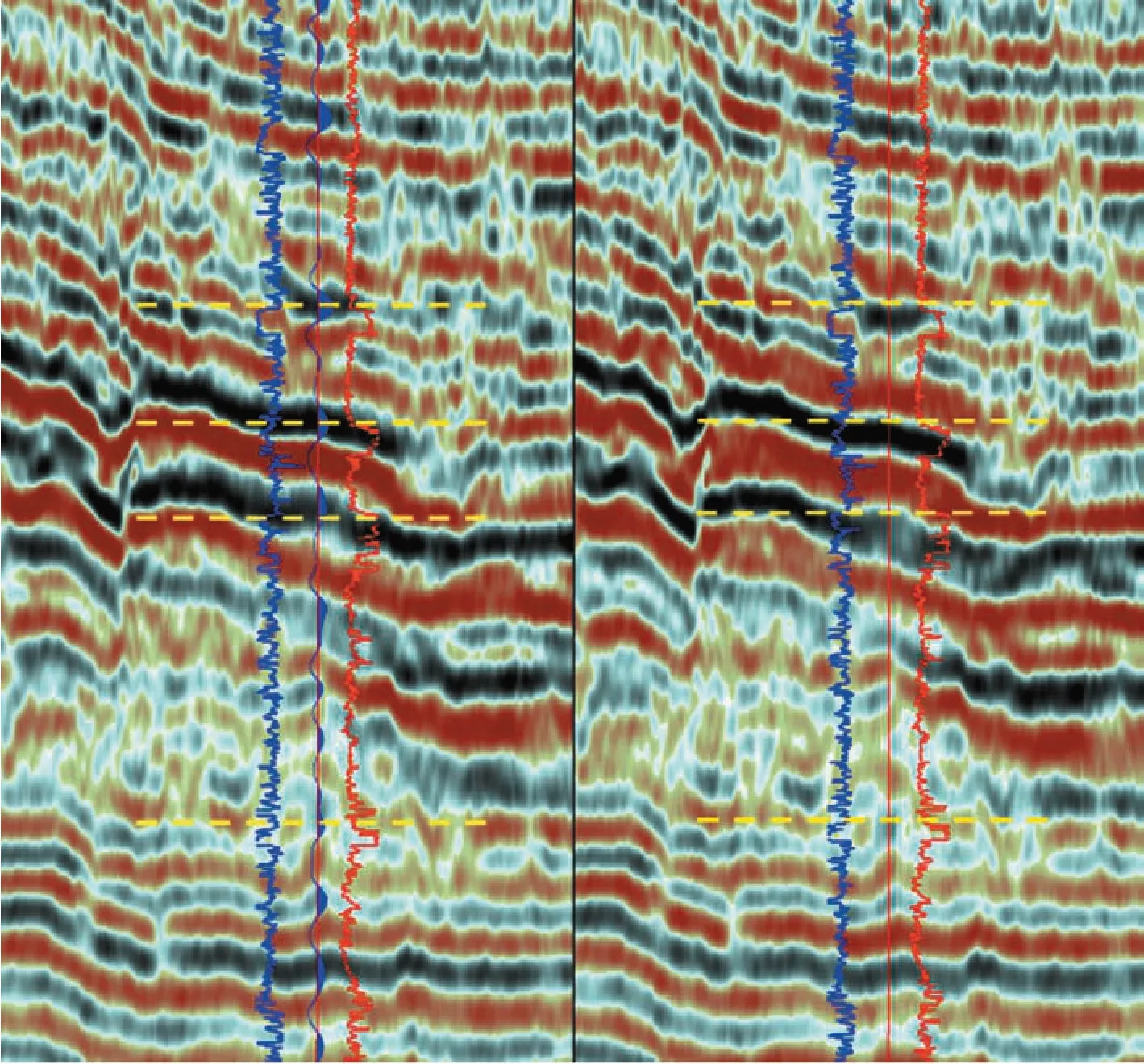

地震资料90°相位转换是指将地震资料的相位进行90°旋转的技术,使地震资料上的反射波同相轴与地质上的岩性地层对应起来,从而将地质意义赋予到地震反射同相轴上[5-6]。90°相位转换可以将反射主瓣转移至地层中心,同时可以提高分辨率,使地震资料的反射同相轴与测井曲线特征相对应,基于原始地震数据、运算速度快、不需要井资料以及模型的约束是该技术的特点。本次研究区三维地震资料范围较大,非常适合采用90°相位转换技术。对研究区地震资料应用90°相位转换技术(图4),在90°相位转换地震剖面上河道砂体对应整个波峰从而突出了砂体的信息,与河道砂体测井曲线特征吻合较好。

图4 过A1井零相位地震剖面(左)与90°相位地震剖面(右)

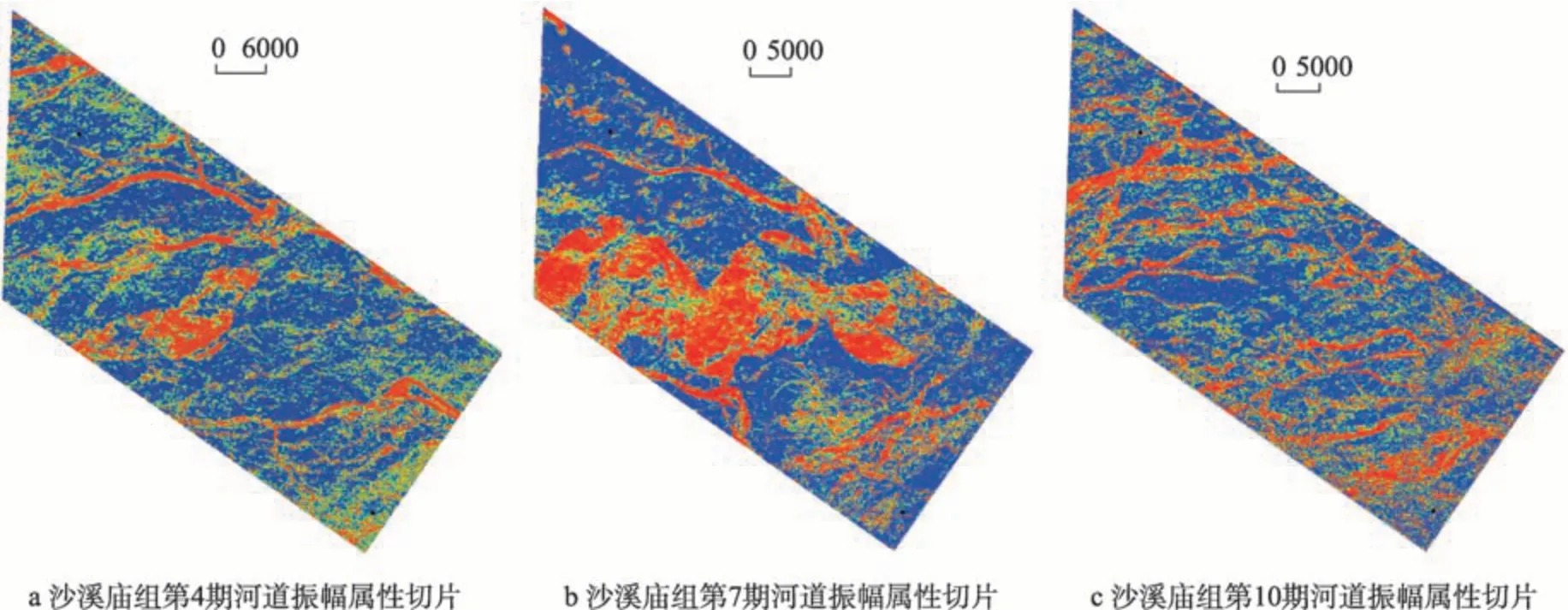

龙岗地区沙溪庙组河道发育,许多同相轴因频率变化而发生变化,因此,这些同相轴与地质时间界面不平行,层序地层切片技术则极大地减缓了穿时问题[7-8]。首先追踪两个不随频率变化而变化,相对稳定的等时地层界面对应的地震同相轴作为参考界面,在本次研究中我们追踪沙溪庙组底界和沙二段底界作为参考界面,沙溪庙组底界为沙溪庙组底部砂泥岩与下伏凉高山组页岩的分界面,沙二段底界则存在一个相对稳定的“叶肢介页岩”层,因此这两个层位界面都是相对稳定的等时界面,在两个参照层之间利用等比例插值的方法以约2ms 的间隔内插建立层序地层模型;然后利用层序地层模型在90°相位转换地震数据体上提取最大波峰振幅属性制作层序地层切片,对河道砂体开展精细刻画(图5)。

图5 沙一段层序地层振幅属性切片图

优选河道边界清楚的最大波峰振幅属性的层序地层切片对河道进行识别,如果一条河道在单层层序地层切片显示不清楚,可结合上下相邻的切片来开展河道边界的精细刻画;利用此方法针对龙岗研究区沙溪庙组共刻画出16 期152 条主河道,河道砂体面积累计达到4403km2,河道砂体走向以北东—南西向展布为主,不同河道宽度变化较大,从二、三百米到上千米,规模最大的河道摆动带宽度能达到11~15km,已钻井证实河道砂体厚度最大能达到36m。

4 结论

(1)龙岗地区沙溪庙组河道围岩相比具有低自然伽马、低声波时差、高电阻率的测井曲线特征,密度与围岩相差不大,整体表现为高声波阻抗特征,在地震剖面上具有“亮点”特征形态,河道砂体顶界面表现为强波峰的地震反射特征,河道砂体底界面表现为强波谷的地震反射特征。

(2)根据正演模拟分析,主河道砂体具有较强的反射能量,河道顶底分别对应强波峰反射和强波谷反射,“亮点”特征明显,主河道边部反射能量减弱,不连续河道间处振幅较弱、产状下拉,正演剖面可以有效地识别出主河道。

(3)应用90°相位转换和层序地层切片的方法,可以有效地对龙岗地区沙溪庙组主河道砂体开展精细刻画,共识别出16 期152 条主河道,累计面积达到4403km2,河道砂体走向以北东-南西向展布为主,不同河道宽度变化较大,从二、三百米到上千米,规模最大的河道摆动带宽度能达到11~15km,已钻井证实河道砂体最大厚度能达到36m。