城市滨水自行车道建设发展策略研究

——以佛山市禅城区为例

2023-09-21伍谌煜

伍谌煜

佛山市城市规划设计研究院 广东 佛山 528000

自行车交通出行灵活、准时性高,在我国具有良好的发展基础,是城市综合交通体系中不可缺少的重要组成部分[1]。而滨水自行车道作为滨水绿道的重要组成部分,承担了交通、游憩等多种功能;同时,其本身也属于滨水沿线整体性景观的重要组成部分。本文对佛山市禅城区滨水沿线自行车道的建设、使用状况及周边环境进行了分析调查,旨在以滨水自行车系统建设为支点,撬动滨水地区的活力和魅力,将游憩健身目的地变为城市重要公共地区,再成为触发创新创意的场所,实现“改变城市形态,完善城市功能,提升城市品质”,推动禅城区融入粤港澳大湾区和广佛都市圈核心区,提升对人才等要素的吸引力。

1 禅城区滨水自行车道现状情况

1.1 禅城区水系资源本底

禅城区地处珠江三角洲腹地,防洪潮联围合特征明显,河道水系发达,主要包括东平水道、顺德水道、吉利涌、佛山水道及佛山涌。从高德地图测距可知,目前禅城区河道总长度约90km。

水系和滨水地区是禅城区土地资源紧张背景下的重要既有空间资源,具有生态性和稀缺性等特征。

1.2 禅城区滨水自行车道现状贯通情况

根据实地调研,禅城区目前可贯通的滨水自行车道长度约60km。其中,连贯性较好的区段主要有石湾镇街道的东平大桥-半月岛公园段、祖庙街道的怡海公园-佛平路口段、张槎街道的王借岗公园-智慧公园段、南庄镇的南庄二桥东侧-西樵大桥北侧段。

贯通性较差的的滨水自行车道长度约30km。主要原因为被村庄、厂房、仓储、港口码头或城市道路侵占。

1.3 禅城区滨河堤路现状横断面情况

根据调研,禅城区滨河堤路现状主要有三种横断面形式。

第一种:缓坡驳岸堤路

迎水坡侧有滩涂或直接临水;背水坡侧为城市道路或开发用地,堤顶路高程与堤围内高程差距较大。可在堤顶路及迎水坡侧滩涂设置自行车道。

第二种:垂直驳岸堤路

堤路与城市道路结合或直接承担城市道路功能。可在垂直驳岸设置自行车道。

第三种:混合驳岸堤路

迎水坡侧为垂直驳岸,且同时存在堤围;堤顶路高程与堤围内高程差距较少,堤身一般较窄。可在堤顶路及垂直驳岸设置自行车道。

1.4 禅城区共享单车运营情况

2021年底,禅城区共有共享单车约4万辆,并按计划将划设6000个单车停放点[2]。2022年,禅城区对区内的共享车辆企业重新招标,选定了哈啰、美团两家共享单车运营企业,共享单车配额总计3万辆,其中哈啰1.4万辆、美团1.6万辆[3]。

2 禅城区滨水自行车道现状问题

2.1 自行车道建设情况不均衡

部分路段存在自行车道不连贯、基础设施及过街设施较差、沿线景观环境较差、人车混行、工厂村民等生产生活活动破坏沿线景观等情况。

2.2 缺乏自行车过江通道

除季华大桥外,其他大部分地区均缺乏自行车过江通道。特别是与桂城衔接地段(佛山水道、佛山涌),两岸联系度较低,因竖向影响,上桥、过江方式普遍相对麻烦。

2.3 滨水自行车道沿线景观较为单一

河道沿线骑行视野较开阔,但由于水利、防洪的要求,滨水自行车道沿线缺乏灌木、景观小品及配套设施,出行环境一般。沿线游憩点主要为滨江公园、较大规模的滩涂地等,游乐内容相对单一。

3 其他城市案例借鉴

3.1 台北市——环台北河滨自行道

台北市自1997年开始兴建河滨公园自行车道,于2011年完成环绕台北河滨,包括淡水河、基隆河及新店溪等三大系统,南起景美、东自内湖,沿着河岸二侧向下游延伸至关渡湿地,长达112km,串联起全市28座河滨公园[4]。

台北市基于河堤和高滩地建设环城自行车专用道,这与禅城区地理本底特征非常相似。

(1)建设思路

以自行车道整合破碎绿地空间,重建台北市特色城市空间体系;为城市提供休闲娱乐场所;以自行车出行补充城市交通联系。

(2)实施路径

加强政府部门间及与民间团队的跨域合作;建立统一的自行车道规划与标准。采用定期举办骑乘活动、发放旅游折页等多元推广手段,使自行车与设施环境更广泛地得到大众认知和使用[5]。

(3)经验启示

构建完整骑行空间,自行车道本身作为完整的休闲运动空间,以连续的自行车道空间整合破碎的绿地空间,加强骑行空间完整性。

同步推进市内自行车道建设,台北市区内部的自行车道网络未与环形河滨自行车道进行同步建设,导致效益未最大化。禅城区应同步推进市区内部自行车道网络的建设。

公私合作,多部门协调,结合共享单车发展契机,采用公私合作的方式,减轻政府负担,强化运营管理的可持续性。

3.2 深圳市——自行车交通系统

深圳市于2011年纳入全国第二批“城市步行和自行车交通示范项目”城市。自行车交通在深圳市综合交通体系中的发展定位是:综合交通体系的重要组成部分,与其他交通方式同等重要,主要承担日常短途出行、接驳公共交通和休闲健身功能[6]。

(1)发展现状

伴随着城市的快速发展及共享单车的普及,深圳市自行车交通经历了主导、衰落、回升三个阶段。

截止2022年底,深圳市自行车交通分担率达8%以上,自行车道里程约1440km,约占道路里程的11.2%。深圳市形成了以路侧自行车停放区为主的自行车停放设施供给模式。已经施划17285个自行车停放区[7]。

自行车交通已成为深圳市人民日常出行的普遍选择之一。

(2)发展战略

通过完善自行车路权保障、大幅自行车停放设施供给、提升自行车车骑行及停放安全性、引导自行车种类及服务多元化、实施积极自行车交通发展政策等多种方式,构建“安全、连续、便捷、舒适”的高品质自行车交通系统。

(3)经验启示

完善自行车道功能分级,打造自行车道网络体系,区分自行车道承载的主要功能,将自行车道分级,因地制宜制定自行车道设计准则。根据自行车道网络划分骑行单元,根据不同骑行单元的主要用地性质,划分不同的骑行单元主题,打造自行车道网络体系。

(4)增加停车配建

目前,禅城区堤路沿线少有配置自行车停放点,造成使用不便。应在滨水自行车道相关节点处设置自行车停车场,同时,在有条件的部分路段开辟路侧自行车停车位。

4 禅城区滨水自行车道优化建设对策

基于禅城区发达的城市水系网络和滨水公共开敞空间,在城市绿道的基础上,构筑以城市外江河道为骨架、内河涌为补充的,以运动休闲为主、兼顾交通功能的滨水自行车绿道网络体系。通过自行车道网络,展示禅城区滨水空间特色、满足市民日益增长的休闲、运动健身、绿色出行的需要。

4.1 构建三级自行车道网络体系

以禅城区水系资源本底为基础,构建“城市休闲道-城市连通道-组团游憩道”三级滨水自行车道网络体系。

(1)城市休闲道

沿外江河道建设城市休闲道,宽度2.5m-3.5m。整合城镇发展各阶段的核心地区和破碎的绿地空间,重建特色城市空间体系,恢复河滨空间的可达性与活力,带动城市组团的连接与流通。同步开展规模化的河滨公园建设,促进城市连续绿廊的构成。

(2)城市连通道

沿内河涌建设城市连通道,宽度2m-2.5m。加强城区内部资源和滨河资源的整合,建立网络化的骑行组团,打造“1小时骑行圈”。

(3)组团游憩道

骑行组团内部依据自身条件和特色而建设的自行车道,呈现自由形态,是组团内居民每天开展游憩的主要场所,宽度≥1.5m。

4.2 构建骑行组团

城市连通道与城市休闲道围合而成的相对独立的区域,基于不同的城镇发展功能构筑不同功能主题。组团内部可满足市民日常骑行游憩需要。

4.3 完善滨水自行车道横断面设计

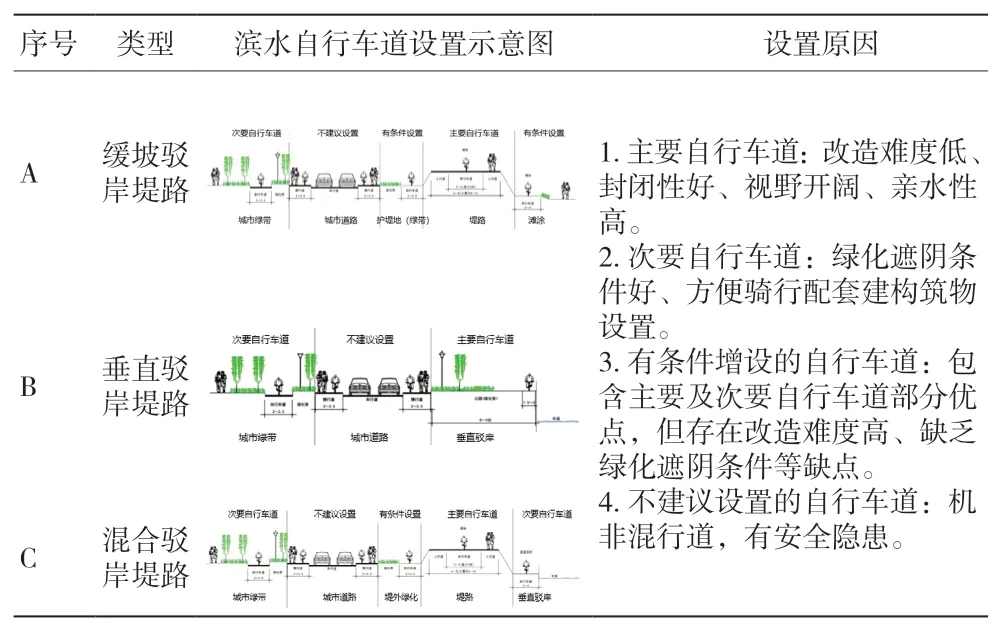

在已有堤路基础上,结合滨水城市道路建设,完善滨水自行车道横断面设计。具体详见表1。

表1 禅城区滨水自行车道设置建议一览表

(1)在堤顶路或垂直驳岸设置自行车道,作为非汛期时主要自行车道。(2)在背水坡城市道路远离堤路一侧设置次要自行车道。沿线种植树木,完善遮阴、绿化条件;设置座椅、驿站、自动售卖点等配套设施,方便休息。(3)有条件的可在紧邻堤路两侧坡道下方增设自行车道。(4)不建议设置机非混行的滨水自行车道。(5)根据《中华人民共和国河道管理条例》,明确在防汛抢险期间,无关人员和车辆不得上堤[8],因此,借用堤顶路或防汛抢险通道设置的自行车骑行道路在防汛抢险期间应配合水务部门及三防部门的相关工作。

4.4 完善自行车过江通道设计

(1)与城市道路桥梁合设自行车过江通道

多段式坡道自行车道,对现状桥梁进行改造,设置自行车专用道及自行车下桥多段式坡道,提供更为良好的自行车过江条件。季华大桥已采用该种方式。

持续缓坡自行车道,与规划待建的桥梁结合设置缓坡,同时可与多段式坡道合设,设置自行车专用过江通道。

(2)在通航河道上设置自行车专用过江通道

东平水道、顺德水道、吉利涌的水面宽阔,属于通航河道。在通航河道上设置自行车专用过江通道需要满足通航净空要求。同时,需要较大的提升段,起坡空间可与公园、生态绿地等公共开敞空间结合设置,形成良好的景观效果。

(3)在非通航河道上设置自行车专用过江通道

佛山水道、佛山涌属于非通航河道,水面宽度在20-70m,沿线是城市主要建成区,适合增设自行车专用过江通道。

4.5 完善滨水自行车道配套设计

(1)自行车道铺面设计

目前,禅城区部分自行车道仍未设置专用铺面标识。结合禅城区已完成的部分自行车道铺面,建议禅城区滨水自行车道铺面整体以绿色为底,生态良好地区可采用灰色等素雅颜色。推荐材料包括沥青、混凝土、面砖等。

(2)自行车道标识设计

2010年,广东省颁布了“珠三角绿道网标识系统”。禅城区河道两岸道路均已纳入珠三角绿道网,建议结合绿道标识设置滨水自行车道标识系统。

(3)自行车道驿站建设

构建三级自行车驿站体系,建议禅城区根据三级滨水自行车道体系,同步构建三级驿站体系。

一级驿站为区域级服务中心,布置间距为20km,可与游客服务中心合设。提供游客综合服务。

二级驿站为组团级的服务中心,布置间距6-10km,内含零售商业。

三级驿站为自行车道服务点位,布置间距2-3.5km,可提供简便的遮阳避雨设施与座椅等。

驿站建筑风格设计,驿站可新建或利用现有建筑改建,建议建筑材料以木、石、竹、钢等为主要材料,建筑风格以现代岭南特色为主要设计风格,既体现现代主义、又体现岭南风格,既有驿站功能,又具观赏特色。驿站设计应与周边环境相协调,体现建筑风格的差异化。

4.6 对外宣传和活动策划

(1)互联网+滨水自行车

制作禅城区滨水自行车专用APP与小程序,介绍和宣传骑行线路和游憩点、进行自行车活动策划、骑友分享和反馈。与共享单车企业合作,完善滨水自行车系统的服务供应,定期发布骑行指南。

(2)自行车活动策划

包括举办禅城区环河道自行车比赛、花式自行车骑行竞赛等,吸引公众参观。

(3)创意延伸

举办自行车元素艺术展等,打造自行车艺术空间。促使自行车交通模式与文化创意相结合,提升禅城区文化竞争力。

5 结语

在湾区竞合发展背景下,滨水自行车道系统是展示禅城特色和提升竞争力的重要举措。通过滨水自行车道系统建设可实现城市形态的改变,进而带动滨水地区的功能完善和品质提升。

本文分析研究了禅城区滨水自行车道现状情况及问题,对滨水自行车道与禅城区水系本底特征的结合及发展完善进行了初步探索,并提出了禅城区滨水自行车道优化建设对策。相关研究成果可为禅城区及其他城市提供参考。