基于GIS技术的水源地周边土壤污染监测方法分析

2023-09-20王晓霞

王晓霞

(广东省连州市环境监测站,广东 清远 513400)

引言

当前,我国社会经济快速发展的同时,也在一定程度上带来了环境污染问题,随着人们环保意识的增强,污染监测与治理成为全社会关注的焦点。水源地为居民提供了生活及公共服务用水,而周边土壤环境直接影响水源的质量。《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中明确指出:饮用水地表水源各级保护区及准保护区内,禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动[1]。得益于科学技术的进步,越来越多的新型技术手段在土壤污染监测中得以应用,GIS技术就是其中典型的代表。鉴于此,本文探讨了基于GIS技术的水源地周边土壤污染监测方法,为同业人员提供参考。

1 GIS技术的应用现状

1.1 GIS技术在生态环境研究中的应用

在资源与环境应用领域,GIS发挥出技术先导的作用,目前在农业、林业、土地资源、生态环境、灾害预警等方面应用广泛。具体到生态环境研究中,GIS技术的应用包括:(1)调查生态环境背景。(2)对环境进行动态性、连续性监测。(3)对面源污染进行监测、分析与评价[2]。(4)评价生态环境影响,为环境规划与管理提供依据。早在2002年,我国农业、林业、环保等多部门在科技部门的主持下,开展了“全国环境背景数据库建设与服务”工作,建设了环境背景数据库,进一步促进了环境保护的科学分析与决策[3]。

1.2 技术应用优势

在环境污染监测工作中,GIS技术的应用优势在于:(1)设备占地面积小、重量轻,内部元件密封不受环境干扰。而且其采用整块运输方式,安装方便、费用较低,后期检修工作量小。(2)和GPS、RS等技术相结合,可提高土壤背景调查的全面性,同时对数据信息进行计算分析,为污染治理提供决策支持。(3)通过人机交互的方式建模,在其他软件工具的辅助下完善系统功能,实现监测信息的三维立体可视化,具有极强的空间综合分析和动态预测能力[4]。(4)采用实时动态载波相位差分技术(RTK),提高了定位精度,误差仅有厘米级。

2 基于GIS技术的水源地周边土壤污染监测方法

2.1 土壤污染风险评价

2.1.1 评价土壤污染程度

目前评价土壤污染程度的方法较多,采用单因子指数法,计算公式:

式中,Pi表示第i个污染物的单因子指数,Ci表示污染物含量,Si表示该污染的评价值。根据计算结果,将污染程度划分为4个等级,分别是未污染、轻度污染、中度污染和重度污染。

2.1.2 评价土壤的潜在风险

水源地周边土壤的潜在风险,从污染物浓度大小、敏感性高低、毒性水平轻重三个方面进行综合分析,最终得到污染系数,计算公式:

式中,表示污染物系数,表示土壤污染的毒性响应,表示土壤生态风险指数,RI表示土壤潜在的生态风险。根据计算结果,将土壤的潜在风险标准划分为5个等级,分别是轻微、中等、强、很强和极强。

2.1.3 评价土壤的综合生态风险

结合实践可知,造成水源地周边土壤污染的污染源并非单一的,而是多个污染因子共同作用导致的。污染因子的影响程度不同,最终土壤的污染程度也就不同[5]。因此,实际工作中对土壤污染物判定时,存在一定的模糊性。对此,选择污染物含量、距离、景观格局等要素建立评价体系,采用加权法评价土壤的综合生态风险,计算公式:

式中,Fi表示第i个评价指标的隶属度函数,Wi表示指标的权重,n表示评价指标的数量,ER表示土壤的综合生态风险。

2.2 污染空间定位

基于土壤污染程度、潜在风险、综合生态风险等评价指标,将GIS技术应用在水源地周边土壤污染的监测工作中。首先通过定位,得到水源地周边土壤的电子图像,然后对图像进行预处理:

2.2.1 大气校正

利用GIS获取土壤图像时,阳光反射会影响大气分子的运动,进而影响图像质量。因此,通过大气分子校正可减小对图像的不利影响,为后续数据分析打下基础。

2.2.2 辐射定标

生成电子图像时,不论是太阳角度还是传感器性能,均会产生一定影响,导致图像光谱出现误差。辐射定标处理,就是获取空中、地面及大气环境数据,将各种参数带入大气辐射传输模型,求取遥感器入瞳时的辐射亮度,计算定标系数并进行误差分析,讨论误差的形成原因[6]。

2.2.3 图像裁剪

GIS获取的电子图像范围较大,后续数据分析处理的工作量大,为了减少工作量,提高数据分析精度,对电子图像进行裁剪,仅对水源地周边的土壤进行分析。

2.3 监测点布设

布设监测点是土壤污染监测中的一个重要环节,要保证点位布设的全面性、合理性、代表性。因土壤污染的类型不同,布设监测点的参数也不同。

2.3.1 确定概率的置信水平

土壤属性是一个独立的随机变量,假设属性平均值是µ,方差为σ2,所有监测点的平均值是p,那么事件概率的置信水平计算公式:

式中,λ表示概率系数,p1表示获取的概率置信水平。

2.3.2 确定监测点的采样数量

假设每个监测点都是独立的,随机变量η正态分布,利用中心极限定理即可得到正态分布值,确定监测点的采样数量,计算公式:

式中,k表示采样精度,正态分布值为1.645。

2.3.3 确定样本数量

一般来说,监测点的样本数量会受到采样精度、置信水平的影响,样本数量的计算公式:

式中,ta表示置信水平,t表示监测点分布,a表示监测点的分布特征,n表示采样数量,s表示总数据量。采样完成后,根据测定布设情况填写采样数据单,然后录入污染物信息,并进行归一化处理,保存所有数据。

2.4 监测数据分析

2.4.1 建立模型

依据土壤污染物评价指标,结合采集到的数据,以污染物浓度为准,利用内罗梅污染指数建立污染物等级评价模型,计算公式:

式中,Ci表示实际测量得到的污染物浓度,Si表示污染评价标准,PN表示表示污染物指数模型。根据计算结果,将污染等级划分为5个层次,分别是安全(PN≤0.7)、尚安全(0.7<PN≤1)、轻度污染(1<PN≤2)、中度污染(2<PN≤3)和重度污染(PN>3)。

集成污染物指数模型,输入采集到的污染物数据,即可自动生成分级指数。GIS获取土壤的电子图像后,根据不同分级指数渲染成不同颜色。

2.4.2 空间插值

监测点计算时,采用空间插值法对未知区域的污染物浓度进行模拟,进而得到全部污染物的分布情况。插值处理时,假设水源地周边土壤的污染区域为Z(x),x点位的属性值是Z(xi),待插点为x0。根据已知采集点的属性值,计算得到属性值的加权之和,计算公式:

式中,λi表示待定权重系数,Z(xi)表示污染物相关变量,Z(x0) 表示采集点属性的加权之和。得到插值结果后,在GIS中自动生成单一污染物的浓度分布图。

2.4.3 空间叠加

采用空间插值法,是从空间角度反映出污染物的浓度,明确哪个区域的污染严重、哪个区域的污染较轻[7]。要想从时间角度反映出污染物的浓度,对比不同时间段土壤的污染情况,要采用空间叠加法进行分析。具体方法如下:第一步,根据污染区域的土壤背景浓度,采用插值法生成背景浓度分布图。第二步,将背景浓度分布图、污染物浓度分布图叠加起来,得到污染物的浓度变化图。第三步,录入采集到的实时数据,反映出土壤污染前与污染后的变化。

2.4.4 空间统计

土壤污染监测实际项目中,污染物种类较多,以上分析方法适用于单一污染物的浓度计算。要想反映出多种污染物的变化,就要采用空间统计法,根据布设的监测点生成不同污染物的统计图,从而直观反映不同监测点、不同污染浓度的变化。通过对比分析,明确污染源,进而达到土壤污染监测的目标。

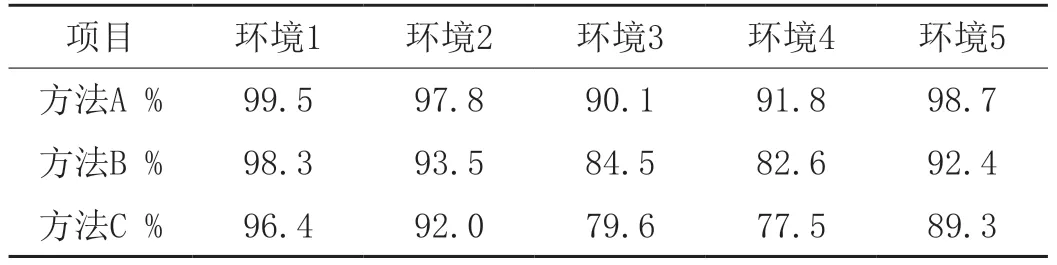

2.5 监测效果评价

GIS技术应用在水源地周边土壤污染监测中,监测精度和用时是两个重要的评价指标,前者关系到工作质量,后者关系到效率成本。为评价GIS监测效果,随机选择5处地理环境不同的水源地,将GIS土壤监测方法编号为A,高光谱RS监测方法编号为B,土壤重金属监测方法编号为C,对比如下:

2.5.1 监测精度

如表1所示,3、4两个水源地因环境条件差,3种监测方法的精度均低于1、2、5水源地。整体来看,方法A的监测精度最高,方法B次之,方法C的精度最低。说明基于GIS技术对水源地周边土壤污染进行监测,能提高监测精度,获得真实可靠的监测数据信息。

表1 不同监测方法的结果精度比较

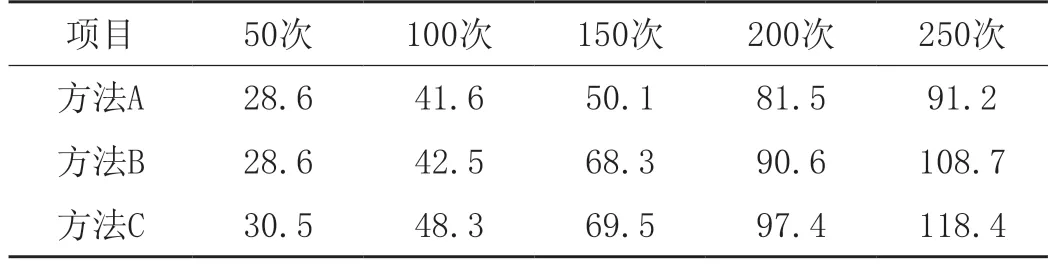

2.5.2 监测用时

如表2所示,对土壤污染监测50次、100次、150次、200次、250次,计算三种监测方法的平均用时。结果可见,监测50次时,三种方法的用时相差较小;随着监测次数增加,用时差异也在扩大。整体上看,方法A的用时最短,方法B次之,方法C的用时最长。说明基于GIS技术对水源地周边土壤污染进行监测,能缩短监测用时,提高工作效率。

表2 不同监测方法的用时比较 单位:s

3 水源地周边土壤污染的治理措施

3.1 健全污染防治体系

第一,全面掌握土壤污染现状,对污染数据进行剖析,尤其是工业企业生产数据,明确主要污染物有哪些,评价污染程度及对地表水和地下水的影响,然后制定针对性的防治方案。第二,严格执行政策法规,紧紧跟随时代发展步伐,根据当地发展需求和土地规划,加大周边土壤环境的保护力度。第三,建立土壤环境监控体系,土壤污染并非一朝一夕形成,监控工作是一个长期性任务。要以当地政府为主导,农业、林业、环保等部门协作,合理配置人员、设备和资金,建立连续性、动态性的监控体系,及时获取土壤污染信息,使防治工作变被动为主动。

3.2 加强宣传教育工作

相比于水污染、空气污染,土壤污染不仅更加复杂,而且具有较强的隐蔽性。要想提高污染防治效果,还要加强宣传教育工作,通过增强居民的环保意识,使其积极参与到污染防治中。在宣传教育手段上,应充分利用信息技术的优势,采用微博、微信、短视频平台等媒介,以图片、视频的形式展示土壤污染与防治的相关知识,普及政策及法律法规。同时,建立畅通的交流渠道,收集处理民众的反馈信息,提高污染防治的针对性和有效性。

3.3 推广试点示范操作

土壤污染后治理工作难度较大,不仅需要充足的资金支持,还要培养专业的技术人员,实现污染治理的持续革新。由于我国地域广阔,不同地区的地理环境条件差异明显,针对土壤污染的治理,可进行试点示范然后推广。具体而言,选择具有代表性的污染土壤为试点,将生理、物理、化学等治理技术措施应用其中,观察土壤修复过程,评价土壤治理成果,然后总结成功的经验,在其他类似项目中推广,发挥出试点示范效应,达到降本增效的目标。

3.4 注重技术和设备的创新

土壤污染监测与治理,技术和设备是核心。新型污染物的出现要求必须对技术、设备进行不断创新。以GIS技术为例,未来要向着集成化、智能化的方向发展,与RS、专家系统、神经网络等技术相结合,可对地理数据进行智能分析与应用,解决复杂问题。与传统绘图软件CAD相结合,能完善绘图功能,有助于数据的输入与更新。与多媒体、虚拟现实等技术相结合,可增强GIS图像的可视化、交互性和可操作性,更加方便污染监测工作的开展。

4 结语

经济社会快速发展的同时,人们的环保意识也在增强,污染监测与治理成为一项重要工作。本研究基于GIS技术,探讨了在水源地周边土壤污染监测中的应用,结果证实不仅监测结果的精度高,而且监测作业用时短,是一种科学可行技术方案。未来,随着信息技术的发展,GIS技术的智能化程度将不断提高,在污染监测中的应用前景也将更加广阔。