太湖流域典型平原圩区磷输移机制分析

2023-09-19黄海田颜红勤王晓杰

张 京,张 鹏,黄海田,颜红勤,王晓杰

(1.中国科学院南京地理与湖泊研究所中国科学院流域地理学重点实验室,江苏南京 210008;2.中国科学院大学,北京 100049;3.江苏省水利工程规划办公室,江苏南京 210029;4.江苏省水力发电工程学会,江苏南京 210098;5.江苏省水利工程科技咨询股份有限公司,江苏南京 210029;6.江苏省水文水资源勘测局常州分局,江苏常州 213022)

圩区作为太湖流域平原河网地区主要的地理单元,是流域下游平原易涝区筑堤围垦而形成的相对封闭的人工集水单元。在太湖流域,圩区占平原区总面积的50%以上。以往研究多关注圩区的防洪排涝作用[1-2],但其地势平坦,农业强度高,使得圩区极易因自然和人类活动而产生高强度的氮磷污染,给下游水系统的水质带来极大威胁[3-5]。过量的氮磷而引起的面源污染会引发水体溶解氧减少、鱼类死亡、生物多样性丧失和水质退化等一系列水环境和水生态问题。

磷素是农业面源的重要防控指标,一方面,磷是水环境中藻类生长所需的必要元素;另一方面,也是引起水体富营养化的主要因子。圩区磷流失受温度、降水和人类生产活动的影响较大,因此,精细化解析平原圩区磷流失,及其如何响应自然与人类活动因子对于圩区下游或邻近的水系统的可持续管理至关重要。

圩区磷解析难度大。圩区通常通过灌溉、排涝、涵洞排水与下渗同周围河道建立径流与养分的交换,因此受自然与人类活动影响较大。坡度小、地势低、农业用地集中、人口密集使得圩区极易因自然和人类活动而产生高强度的磷污染。圩区水文与氮磷循环过程受自然条件和人工控制的双重影响,具有与山丘区不同的氮磷污染产排过程。复杂的源汇过程给平原区磷量化与过程解析带来极大阻碍,其精准解析对太湖流域磷污染管控起着决定性作用。

本研究选取太湖流域尖圩为研究对象,模拟了圩区磷的流失特征与季节响应,识别了关键驱动因子,有助于水管理者识别磷的流失机制,从而采取相应的措施控制水体的富营养化。

1 研究区域与数据

1.1 研究区域

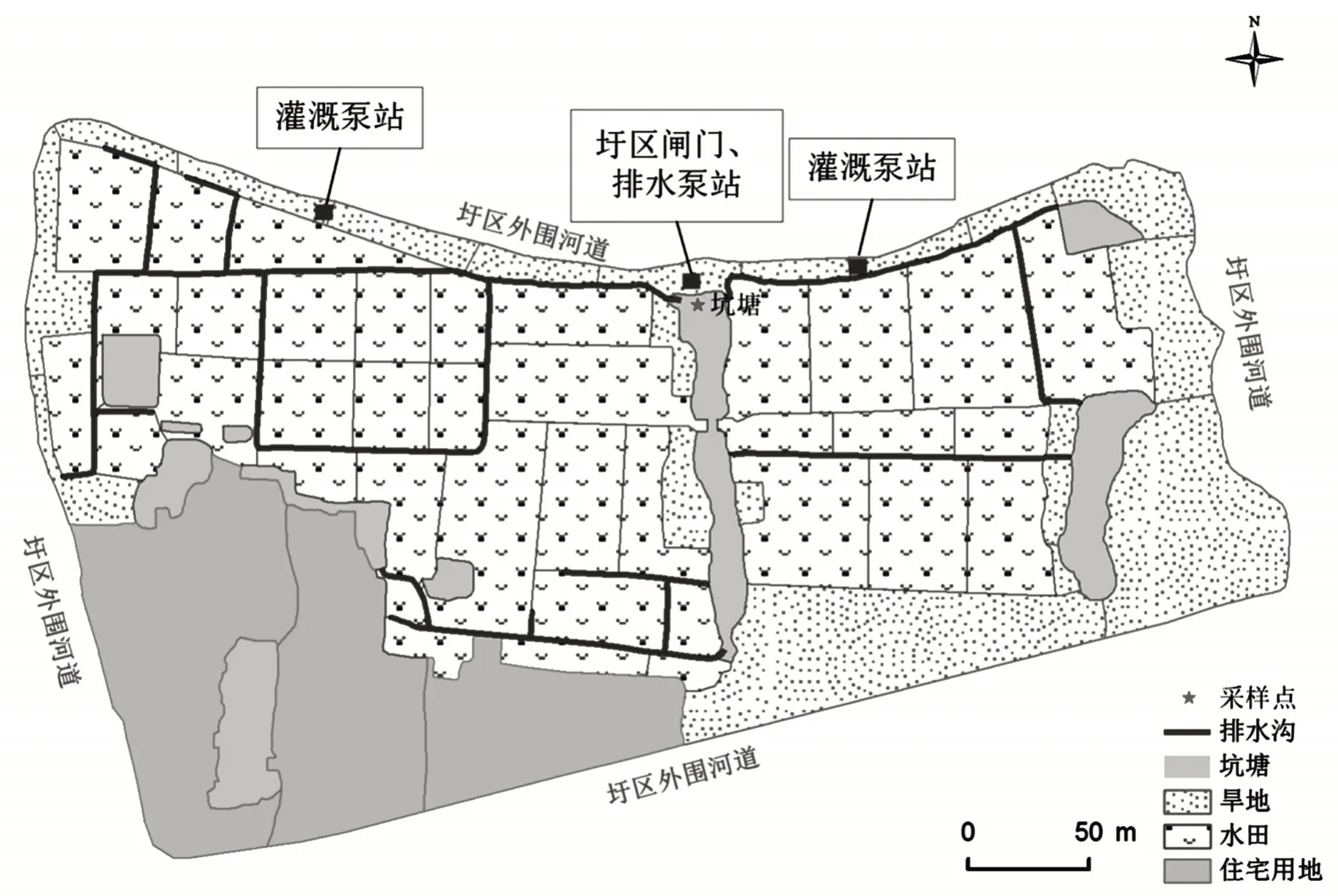

研究区选取太湖流域的典型圩区——尖圩,位于溧阳市西北部,面积为106 000 m2。区域气候类型属于亚热带季风气候,年平均气温16.0~18.0 ℃,年平均降水量1 100~1 150 mm。区域内主要土地利用类型包括水田(50.1%)、旱地(21.7%)、住宅用地(19.2%)及坑塘(9.0%)。图1为研究区示意图。圩区位于距离河网较近的敏感地带,依靠堤坝、闸门和泵站等人工设施与周围河流进行水体交换,最终汇入太湖。研究区以种植业为主,主要农作物为水稻,其中稻麦轮作农田的年均氮磷施肥量高达33.3 kg/hm2和14.6 kg/hm2[3],化肥利用率不高(28%~41%),加之强降雨冲刷,大量营养物质输入外围河道,成为磷流失的主要来源。

图1 研究区示意

1.2 监测数据

日尺度的气象数据来源于中国气象数据网(溧阳站)2014—2018 年的时间序列数据,包括日降水量(mm),日最高、最低和平均气温(℃),日平均湿度(%),日平均风速(m/s),日照时数(h)和日平均气压(PAve)8个指标。

水质数据为实地监测数据,采样时间为2014年1 月至2018 年12 月,采样点为圩区内的坑塘,采样频率为1 月2 次。TP 质量浓度依据国家标准T11893—1989钼酸铵分光光度法测定。采用0.45 μm微孔滤膜过滤得到溶解态磷(DP),总磷(TP)与DP差值认定为颗粒态磷(PP)。

2 结果与分析

2.1 圩区磷污染的季节变化

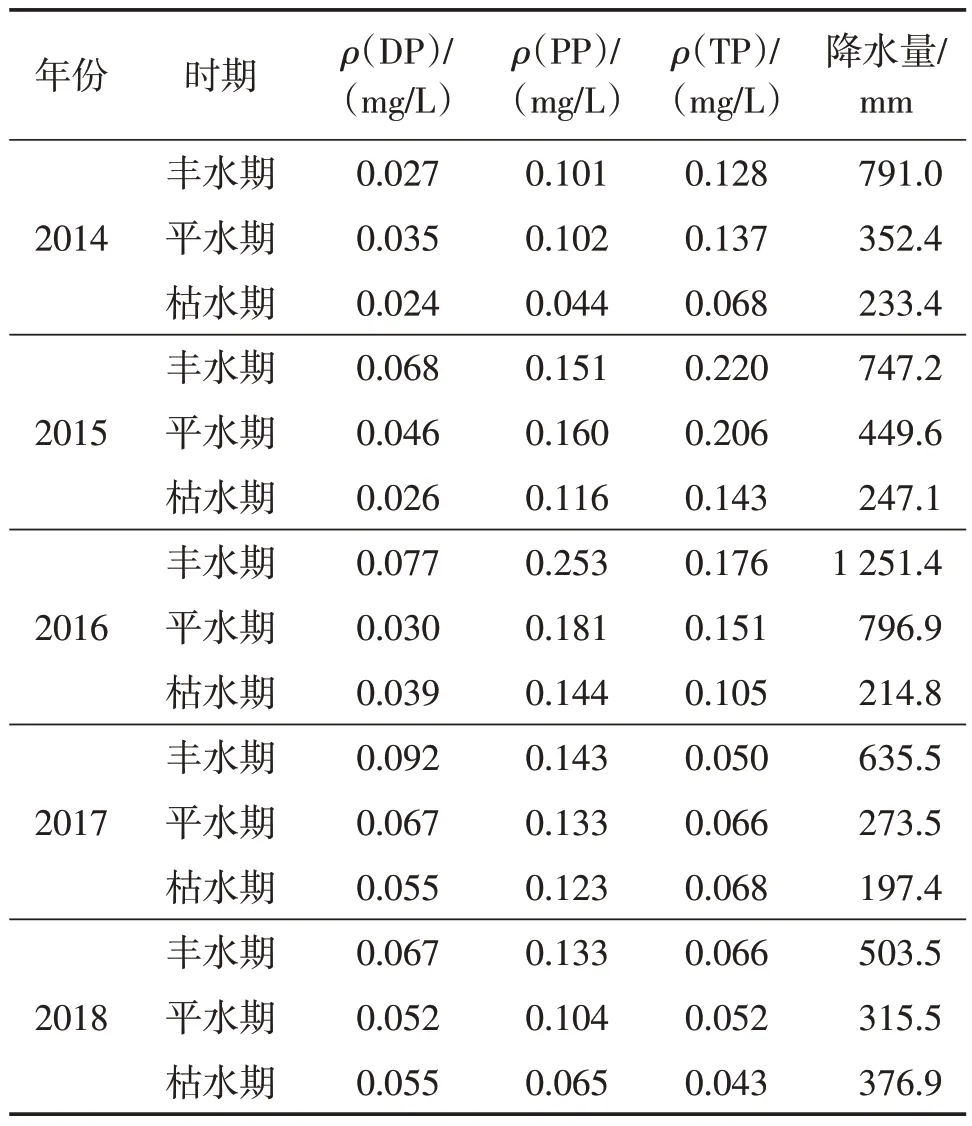

对太湖流域平原圩区磷质量浓度变化进行分析。由表1可知,磷质量浓度大致呈丰水期(6—9月)>平水期(4、5、10、11月)>枯水期(12月至次年3月)的趋势,研究时段内TP 质量浓度变化范围在0.039~0.306 mg/L之间,大多数时间低于Ⅲ类水(0.050 mg/L)标准。通常山区流域河流枯水期流量小,流速缓慢,水体自净能力弱,水质最差。但在平原圩区,非点源污染比点源污染更加突出,平水期和枯水期的水质整体优于丰水期。在丰水期,TP 中的PP 高达79%,并且在整个汛期过程PP 的沉降直接影响着TP质量浓度。

表1 太湖流域平原圩区磷质量浓度在不同水期的变化

图2 为圩区2014—2018 年磷质量浓度随季节的变化情况。春季磷质量浓度有所下降,这与春季气温回升,促进水生植物吸收水体中的磷有关[4];夏季磷质量浓度升高,一方面由于是稻季来临,农田施用大量磷肥,未被作物吸收的磷大量输入水体,另一方面高温提升了微生物活性,增加了沉积物中磷的释放;秋季磷质量浓度持续升高,是由于水生植物腐败,逐渐被微生物分解,其吸收的大量磷重新进入水体;冬季磷质量浓度下降,与冬季降水较少,水体扰动小有关,促进磷持续沉降。

图2 太湖流域平原圩区磷质量浓度季节变化

2.2 圩区磷污染的影响因子

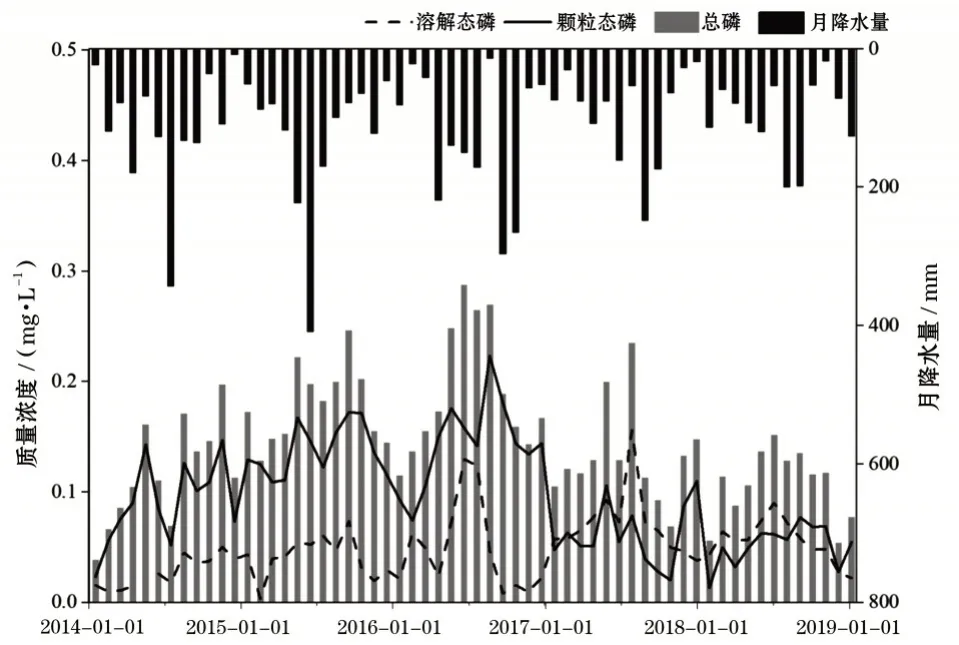

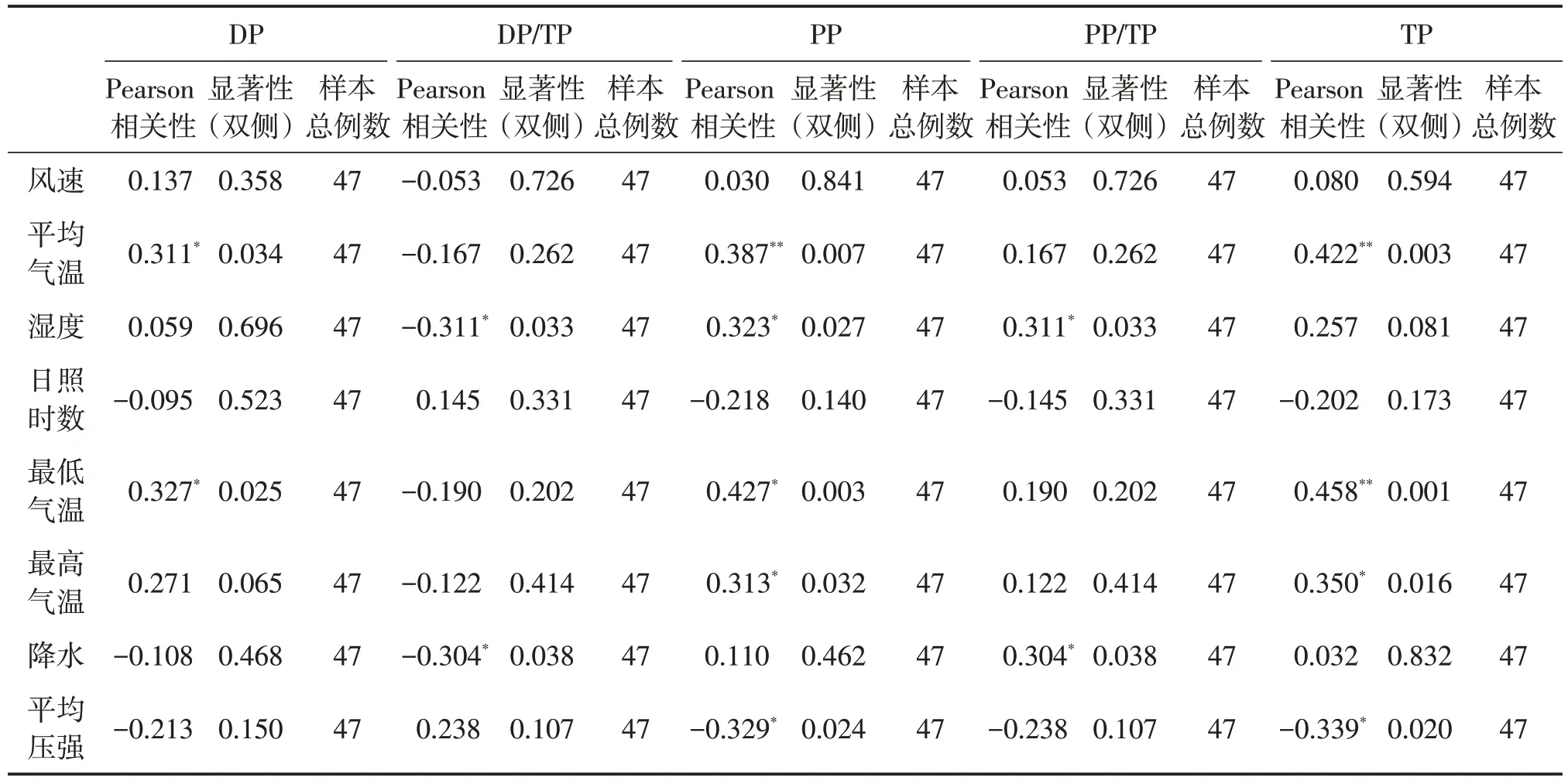

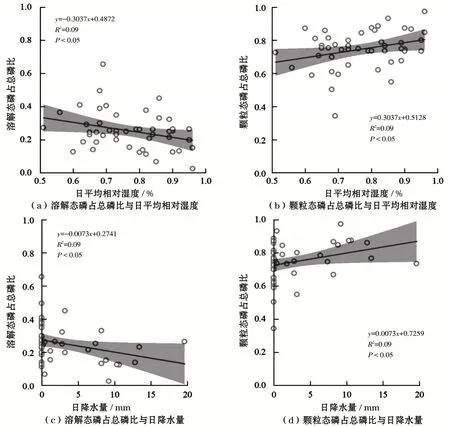

本研究对圩区磷污染的影响因子进行具体分析。水体磷污染程度受污染源因子及迁移因子共同控制。圩区磷流失受磷肥施加量、施肥方式、施肥时间和土壤有效磷含量影响;磷迁移因子包括土壤侵蚀、年径流深、至水体的距离及受纳水体水质等。气候因素影响圩区磷循环的整个过程。利用Pearson相关分析法对不同形态的P及占TP的比例与气候因子做相关分析,发现DP、PP及TP与温度呈显著正相关,DP/TP与湿度及降水呈显著负相关,PP/TP与湿度及降水呈显著正相关(见表2、图3~4)。

表2 圩区磷质量浓度与气候因子的相关关系

图3 圩区水体磷与气温的相关性分析

进一步就气候因子对圩区不同形态磷质量浓度的影响进行解释。溶解氧、氧化还原电位、温度、扰动、pH、磷酸酶、微生物和沉水植物等是影响磷形态内部转化过程的因素[5]。其中,温度与DP、PP 和TP 的质量浓度均呈现显著的相关性(P<0.1)(图3)。这主要是由于高温促进微生物活动,加快了耗氧,从而使CO2释放增多。此时,水体呈还原状态,促进沉积物中金属结合态磷的释放,因此DP、PP、TP随温度升高而变大。湿度及降水与DP/TP呈负相关,与PP/TP呈正相关(图4)。这主要是由于降水增强了浅水区的扰动,使沉积物中的PP 再悬浮,PP 占比增大;同时扰动引起振荡,致使水体溶解氧升高,金属离子氧化吸附DP 的能力增强,使得DP占TP的比例减少。

图4 圩区不同形态磷占总磷比与湿度、降水的相关性分析

3 结 语

本研究以太湖流域典型平原圩区为研究对象,分析圩区磷污染的季节变化及主要影响因子。研究发现圩区磷污染的季节变化与磷肥施用、作物生长状况及气候因素有关。春季圩区磷质量浓度降低,夏季开始升高,秋季达到最高,冬季缓慢下降。温度升高促进微生物活动增强,溶解氧减少,沉积物中金属结合态磷释放,因此气温是导致圩区内源磷污染季节变化的主要因素。而丰水期圩区磷污染比平水期和枯水期严重,说明圩区磷流失与降雨密切相关。强降雨增加了地表径流对化肥的冲刷。因此,应减少强降水事件前圩区施肥量。此外,精确施肥、枯落物收集与底泥疏浚等也是治理圩区磷污染的有效措施。