笔端求索

2023-09-15侯鹏

侯鹏

我和书法缔结缘分是在幼时,只觉有趣,没想过今后会以此谋生。倘若穿回六七岁,半路拦住满脸天真走去上课的我告知一二,定然瞠目如木鸡。或许命运总在未曾着意处就向你透露了细枝末节,但从来不会明说。

如今传统文化复兴,书法教育被更多地重视起来。今且先谈一谈关于硬笔学习和教学的一些看法及个人经验,抛砖引玉,以飨来者。

硬笔被冠以书法之名,一直颇有非议。何谓“书法”?书者,手笔之技,法者,规矩法度。凡有根之书、有依之作,皆可为书法,无好坏之分,无优劣之别,无工具之界,盖因着眼点不同,评判标准不一罢了。软硬笔之间似乎存在一道世俗偏见的鸿沟,而且随着近年各类硬笔展赛的白热化,这鸿沟愈加宽深。究其原因,就是硬笔在逐渐抛弃其固有的书写便捷性,转而更加强调艺术性。这有没有问题?我觉得完全没有问题。事物的发展从来都是从取长补短开始,艺术也不例外。硬笔从寂寂无闻的星星之火到如今有蔚为壮观的佳作与芝兰林立的书家,就足以证明其存在的合理性,而我们需要从中反思和警醒的是,如何在保持自身特性的基础之上兼收并蓄,而非全然同化。假以硬笔书写的方式反复勾描以期达到软笔效果,那就多少舍本逐末。硬笔胜在便捷,而劣势是缺乏线条表现力,没有办法像软笔一样有丰富的线条变化,当然,随着秀丽笔的出现,这个问题似乎得到了缓解,成了一种近乎中立式的书写工具。钢笔和中性笔笔头偏硬,可以借鉴优秀碑帖的字形结构,楷书比如文徵明的《离骚经》《草堂十志》《落花诗册》,赵孟頫的《汲黯传》,姜夔的《跋保母帖》,行书比如《圣教序》《洛神赋》《赤壁赋》《滕王阁序》等,皆可为我所用,笔力精深者亦可从中加入轻重变化,让线条更具张力。而秀丽笔由于身处中立,笔头偏软,线条表现力则又更胜一筹,优秀碑帖对其限制性会更小,但与毛笔终究有别,细节处理需要借助本身特性而促就。总之,无论哪种硬笔工具,都是要明确和正视局限性,并在自身局限内最大化地发挥优势,所谓脚戴镣铐跳舞是也,不必自损而强求。古代碑帖的精华是开放的,如江河湖海,日月之明,是无尽藏,凡我所需,皆能取一瓢饮。此心念一转,羲之献之皆为吾友,东坡山谷亦可谈天。

当硬笔上升到艺术层面开始旁收别引时,硬笔书法由此产生。与此同时,基础硬笔教育又是难以绕过的重要话题,片面追求硬笔书写的艺术性却对学生日常书写避而不谈,无异于掩耳盗铃。而要理清硬笔教学的思路和方向,应先明确应用于庞大学生群体日常书写的实用硬笔需要满足哪些条件:快速且整洁,美观且易辨。显然,在这种要求下,艺术性书法的很多观点需要做一些取舍,比如摆脱纵向的力度提按,转而通过节奏变化来体现轻重对比,弱化转折与起收的顿笔动作,删繁就简,直来直去。对于低龄初学者,可以重结构、笔画,轻转折起收动作,不让学生在写字时背负太多包袱,自然就不会拖慢书写速度。等逐渐适应了轻松写字的状态后,再恰如其时地打开书法艺术殿堂大门的一条缝隙,窥奥妙无穷。

学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也,故曰:教学相长也。与诸君共勉。

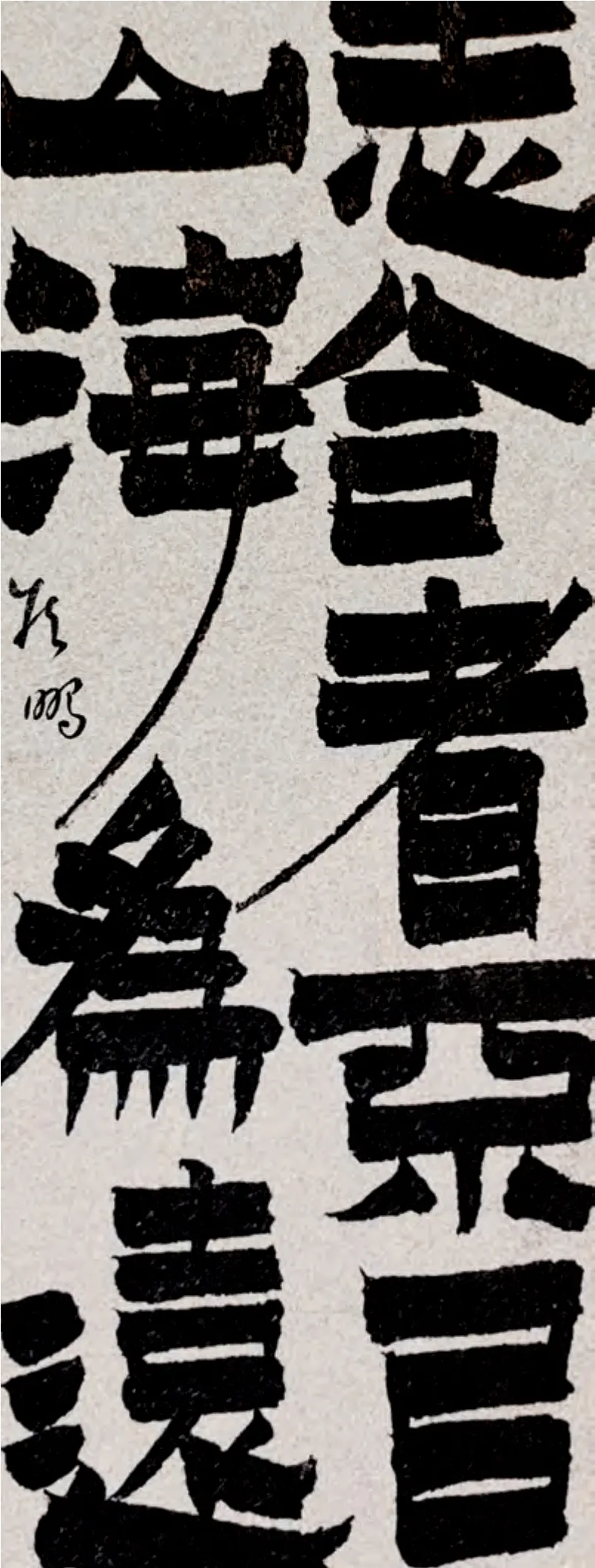

硬笔临 《宣示表》

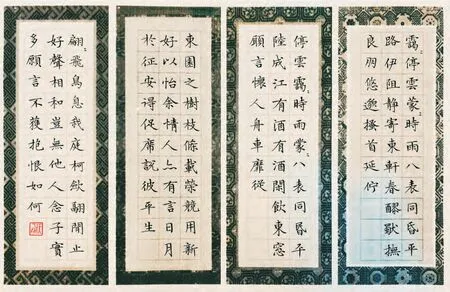

硬笔书 张以宁《题马致远清溪晓渡图》

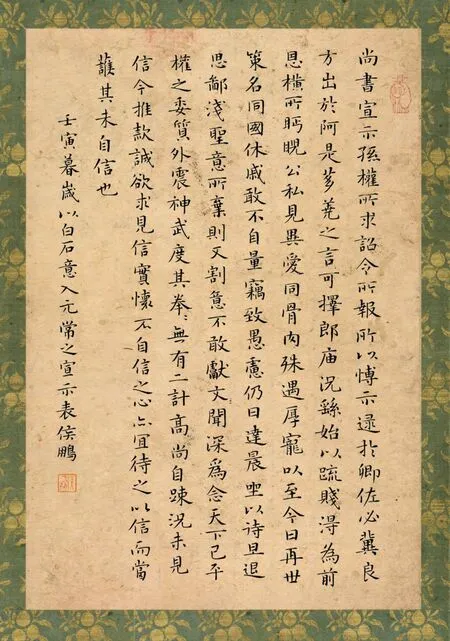

硬笔书 吴均《与朱元思书》

硬笔临 董其昌《东方朔答客难》