ChatGPT是劫杀谷歌的“灭霸响指”?

2023-09-05海豚投研

海豚投研

短短半年,全球巨头之间的AI大战已有了多轮回合,同时双方亮剑的频率也是越来越高。

其实,巨头们的对抗分布在多个领域,如聊天、翻译、作图、工作助手等,但市场上最有话题度的还是AI对传统搜索引擎的替代和颠覆。因为“传统搜索引擎”基本可以和“谷歌(Google)”画等号。而对于市值1.6万亿美元,60%收入来源于搜索广告的谷歌来说,如果传统搜索引擎被AI颠覆,那原先的商业模式需要重塑。

巨头每一次的生死存亡时刻,往往都能引来市场的热议。

譬如此刻,大家争议的焦点是—在牌面打散后的新战局下,谷歌是否还能在数字广告市场保持原先的垄断地位?

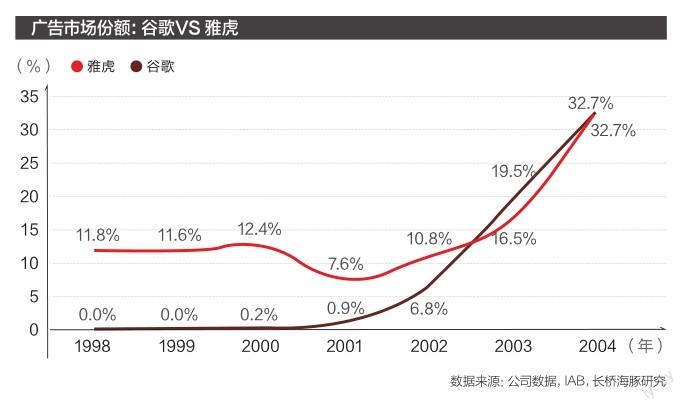

回想谷歌的搜索入口颠覆雅虎(Yahoo)的门户入口时,也并非朝夕之间就有了翻天的变化。因此谷歌是成为下一个雅虎,还是像过往30年一样面对微软的每一次竞争冲击,最终都能轻松化解?这仍然是一个值得深度思考和关注的问题。

本文将从长远视角去讨论“传统搜索”与“AI问答”之间的替代性问题,同时回答以下问题:

1. 回顾上一代互联网入口变迁更迭的历史轨迹,谷歌是如何击败第一代web入口门户网站雅虎和前两代搜索引擎领导者Inktomi、Overture(原Goto),以及防守住科技巨头微软的一轮轮进攻的?

2. 谷歌在过去30年占得搜索霸主地位所具备的“企业特质”和“核心竞争力”,是否还能在新的AI入口时代,帮助其继续站稳脚跟?

搜索引擎:互联网信息过载下的必然产物

如今谁把控了流量入口,谁的商业前景就更有想象力。但在互联网发展早期,搭建一个流量入口的最初目的,是为了规整繁杂的互联网信息,方便用户更快触达想要的信息。

无论是雅虎代表的以分类索引形式呈现的门户网站,还是谷歌代表的以页面相关性排序为呈现方式的搜索引擎,归根到底都是为了解决用户有效获取信息的需求。所以谁最有效,谁给用户的体验更好,是决定哪一类信息呈现方式更优的最核心因素。

但随着互联网信息量、网站数量越来越多,以及硬件处理速度的进步,用户对于信息触达的效率要求也在不断提高。因此为了满足用户更高的需求,每一个流量入口所需要具备的技术能力、产品形态也会不断发生变化。

第一代搜索引擎:搜索的终点是门户?

在有一定普及率的第一代搜索引擎诞生之前,已经有搜索类的产品存在,但它们用起来都有明显的Bug(程序错误),不能满足当时用户的需求。比如只能应用于FTP(文件传输协议)服务器的搜索引擎Archie;用于Web(万维网)但只做网址收集的WWW Wander等。

因此,第一代有意义的搜索引擎,都应是解决了上述痛点,且渗透率较高的产品,如Infoseek(搜信)、雅虎、AltaVista(搜索引擎阿塔维塔)。

它们都采取人工编辑的方式,对所有能够触达的网页进行分类展示,更像是图书馆的目录索引。它们之间的竞争差异,就在于谁的分类方式更贴合用户使用习惯,以及谁能够链接更多的网页。

而当分类方式、覆盖网页数也“卷”不动了之后,迫于盈利压力,第一代搜索引擎几乎都向能够更大规模商业化的门户网站转型。

(1)搜信(Infoseek)

前述3家搜索引擎中,Infoseek最早创立,也是百度CEO李彦宏作为核心工程师曾经工作过的地方。Infoseek不仅能够提供基本的检索功能,还包含了电子邮件发送新闻、外语检索、按地区檢索等附加功能。最重要的,相比搜索引擎“前辈”,Infoseek的检索精准度也有明确的提高。

因此,当Infoseek成为Netscape(网景浏览器,当时的浏览器霸主)的默认搜索引擎时,市占率高达90%。但“成也萧何,败也萧何”,Infoseek后来随着网景被微软的免费浏览器打败,一同走向了败局。

1999年,Infoseek被迪士尼收购,战略定位有了很大的调整,主要为迪士尼门户网站Go.com提供搜索引擎技术。

(2)雅虎

知名度最高的是晚于Infoseek两年成立的雅虎,其比Infoseek更早转型做门户网站。雅虎是为了吸引流量和诱导用户在平台上停留更多的时间,而逐渐发展成为了能够满足更多用户信息需求的门户网站。

雅虎可以说是第一代搜索引擎中转型最成功的。从1995年成立到2000年,是雅虎飞速发展的黄金时期,并且在成立一年后的1996年就已经在纳斯达克上市。

在20世纪末互联网寒冬之际,随着数字广告收入的锐减,雅虎开始转型做付费服务,比如收费的电子邮箱、股价行情、游戏、音乐、招聘服务等。值得注意的是,雅虎对内容服务偏重,对搜索偏轻,其搜索引擎的技术后来一直由外部公司来提供,包括AltaVista、Inktomi、Overture、谷歌等。

(3)阿塔维塔(AltaVista)

AltaVista是1995年底推出的,在搜索引擎领域做了许多开创性的工作。包括:

1. 能同时提供全文检索和分类目录检索;

2. 可使用And、or、not等高级搜索语法;

3. 提供25种不同的语言;

4. 提供图片搜索系统LiveTopics;

5. 后端获取的网站数量更庞大(宣称2 100万全文索引的网页),再加上背靠母公司DEC(美国数字设备公司),拥有效率更高的处理器(DEC的Alpha芯片),因此能够提供更优、更快的搜索结果,颇受网民用户的欢迎,堪称当时的谷歌。

1996年,AltaVista成为雅虎搜索的技术支持,并且在2003年被雅虎正式收入麾下。

第二代搜索引擎:被谷歌统治的时代

第二代搜索引擎相比第一代,最显著的特征就是善用技术来实现搜索结果的优化。并且由于门户网站的竞争已然非常激烈,第二代的搜索引擎公司成立起初都是为了向其他网站兜售自己的搜索算法,也就是靠技术授权来获得收入,比较典型的例子就是谷歌、Inktomi和Overture(原Goto)。

(1)Inktomi

Inktomi由加州大学伯克利分校的Eric Brewer(埃里克·布鲁尔)教授研发,最早被卖给了搜索网站Hotbot,然后又与Hotbot被一同卖给了社区网站Lycos。

1998年,Inktomi被Lycos收购后,因为收录了6 000万个文件成为了当时最大的搜索引擎。

(2)Overture(原Goto)

Goto的出名,更多是在于它开创了后来搜索引擎的主流商业模式。Goto是第一个提出PPC(Pay per click,点击付费)广告模式和关键词竞价排名的搜索引擎。

不同于早期网站采用弹出式广告、横幅广告按展示付费(CPM,Cost Per Mille,千人印象成本),Goto卖的是关键词的搜索结果展示位,对某关键词付费越高的公司,当用户搜索该关键词时,这家公司的网站出现位置越靠前。

Goto也因为这项广告销售方案,被多家搜索公司选择来代理自家的广告业务,比如美国在线(AOL)、雅虎、微软等。

(3)谷歌

如今我们都知道,谷歌的秘密武器是网页排名算法(PageRank),以及围绕这个核心算法的优化搜索的技术。但在谷歌的发展早期,其秘密武器对外界来说一直是一个谜。

PageRank的核心是超链分析,即对所有网站进行评分,评分规则是:指向一个网站的链接越多,它就越重要;如果被重要的网页展示了链接,那么它也会获得更高的评分。最终搜索结果的展示按照评分高低来排序。

相比于简单按照被指向数量的超链分析,PageRank还根据提供链接的网站重要性给了不同的权重系数,因此能够对各个网站给出更加合理的评分。比如,当一家公司A的网站链接只出现在雅虎网站上,和另一家公司B的网站链接出现在一堆不知名的地方网站上,A的评分明显要比B更高,哪怕B的链接出现次数更多。

直到谷歌在2004年上市,这个被创始人视作商业机密的信息得以公开,而搜索市场的竞争实际上也已经结束了—2004年,在全年96亿美元的数字广告市场中,谷歌攫取了31亿美元,市占率超过30%。

根据ComScore的评估,当年谷歌的搜索市场份额达到了35%,如果再加上给AOL和Excite(搜索引擎,是Architext公司的产品)两家公司提供搜索技术支持的份额,合计达到了恐怖的44%。

当然,谷歌的制胜法宝除了PageRank,其前端的产品形态也非常关键。

1998年,谷歌坚持以更简洁的页面、更快的检索速度、更优的搜索结果呈现在大众用户的面前时,谷歌很快就脱颖而出。因为第一代搜索引擎的搜索首页和线下公告栏一样,塞满了各种各样的豆腐块信息和品牌广告,商家Logo和广告语甚至挡住了用户需要触达的信息内容。

1998年,谷歌每天搜索量还只有1万次,第二年就已经达到700万次。而到2001年初,谷歌商業化正式步上正轨时,谷歌的每日搜索量已经突破1亿次。

谷歌后来居上,靠的是什么?

通过简单回顾近30年的搜索引擎发展史,不难发现,除了搜索算法的创新,在其他方面,比如产品形态、商业模式,谷歌并不是行业的开创者。但谷歌能够一步步后来居上,击败前辈,到底靠的是什么?

本文总结为3点:技术领先、用户体验优先,以及商业运气(有力竞争者的战略错误)。

商业模式不是真正的壁垒

在互联网发展早期,搜索引擎的雏形往往诞生于各名牌大学的学术研究项目,主要应用于建设学校的数字图书馆。

但学院派开发产品的初衷是为了解决问题,并不会花心思去考虑如何商业化。因此那些好用的搜索引擎,除了对其他公司技术授权外,在很长的一段时间内,都难以找到赚钱的方式。

谷歌在2000年之前,都是采用技术授权的商业模式,但获得的收入相比高昂的技术成本、设备成本,根本就是杯水车薪。比如1999年,谷歌的每日搜索量已经突破700万次,用于支撑的各项成本费用合计673万美元,但全年获得的技术授权收入仅22万美元。

而当时的雅虎在广告上已经做得风生水起。1999年,雅虎总营收5.9亿美元,其中广告收入5.35亿美元,占比高达91%,主要来源于横幅展示类广告和赞助广告。

根据IAB数据,1999年互联网广告市场规模为46亿美元,同比上年增幅141%,处于飞速发展时期。谷歌虽然在当时已经拥有了很多流量,但仍然没有怎么去做广告变现。

笔者认为原因在于两点:

1. 在找到合适的广告方式(PPC点击付费和关键词竞价排名)前,广告主并没有认识到谷歌的商业推广价值,或者是说,对整个搜索引擎都兴致缺缺。

纯粹的搜索引擎,往往页面简洁,留白较多,仅页面最中间有一个搜索框,这是为了尽可能地减少页面加载的时间,从而加快检索速度。但作为用户浏览最多的页面,广告主却无法插入更多的横幅广告或者赞助,这点让广告主觉得搜索引擎没有推广价值。

2. 早期不做广告,还有一方面的因素是来自于创始人的情怀和自我约束。毕竟推出谷歌搜索引擎面向校园外市场的初衷,就是为了找回被广告影响的用户搜索体验。

实际上,1998年的Overture已经开始采用关键词竞价来获得广告收入,竞价的规则很简单,价高者得,竞价最高的广告主网站就可以出现在该关键词搜索结果的最前面,也就是会出现搜索结果与打了广告的网站混在一起的情况。除此之外如果再多付一笔钱,还可以让广告主网站在搜索结果中频繁出现。

最终搜索结果呈现的网站链接下方,还有赤裸裸的报价,完全不顾及用户体验。

Overture的做法可谓是将赚钱发挥到了极致,如果谷歌完全模仿这个方式,一样可以挖到第一桶金。但谷歌创始人Larry Page(拉里·佩奇)非常讨厌广告,他认为:有广告赞助的搜索引擎,提供的搜索结果会天然地偏向广告商。一个优秀的搜索引擎,应该致力于让用户更少地看到广告或者保证用户看到的广告也能带来有用的信息。

因此谷歌继续将无广告的商业模式和产品体验维持了一年,直到2000年互联网泡沫破灭,互联网广告行业规模都在下滑,以及谷歌自己经营亏损严重,现金耗不起了。

谷歌终于向广告商业化“屈服”。

2000年四季度,谷歌推出了自己的广告系统(Google AdWords),基于用户展示量来收费(CPM)。2002年一季度,谷歌將Adwords系统升级,开始提供CPC(单次点击付费)的报价方式,拉开了效果广告的帷幕。

但相比于Overture插入广告的无节制,谷歌在两位创始人的坚持下,保留了一些原则。这也是谷歌能够一边赚钱,一边还能收获用户好评的原因:

首先,广告不混入搜索结果,而是单独一列呈现在搜索结果最上端和页面右侧,以明显的分割线区分,并加注Ads(广告)标识提示。

其次,在采用关键词竞价的方式下,又增加了广告点击率这个考核指标。即使一家公司对某个关键词的竞价远高于其他公司,如果它的广告点击率偏低,那么它的广告也会下移到不太显眼的位置。

谷歌对Overture商业模式的改进,充分说明它对用户体验的关注度要比同行明显更高一些。而这其中,搜索技术的领先优势,对商业模式的改进也起到了非常关键的支撑。

虽然后来Overture在被雅虎收购后,对谷歌抄袭它的商业模式提起了诉讼,但随着谷歌与雅虎之间从竞争转向合作(雅虎使用谷歌的搜索技术),同时谷歌给了雅虎270万股股票补偿之后,抄袭风波也就停歇了。

巨头的错失与没落

(1)雅虎的悲剧—自我革命后才有自我救赎

在早期互联网时代,雅虎绝对是一个不可忽视的存在。对于用户来说,它引领着一个个封闭付费网站走向一个公开免费的平台。

但雅虎的没落,可能会解释为随着互联网信息越来越多,内容服务越来越广泛,门户网站的分类索引已经无法满足用户的需求。而门户网站的定位会迫使平台无所适从。

一方面平台为了留住流量,抵御其他门户网站以及小型垂类平台的竞争,需要自己去收购、扩展更多的内容和服务。而具有繁杂业务线的集团性公司对管理层的经营执行能力要求高得多,由此造成的经营风险也更大。

另一方面,贴满广告的布告栏并不符合用户的需求趋势。但为了满足股东回报,公司被赚钱能力裹挟,因此也会对商业化过于激进,而忽视了用户体验的提升。

但雅虎也并不是没有切换的机会。

当行业环境下行时(互联网泡沫破灭),竞争往往会更加激烈,雅虎显然受到了影响,市场份额在2001年显著滑落。随着2002年市场回暖,雅虎开始凭借收购的一系列媒体内容和服务,重新获得更多的广告份额。

前文提到,雅虎一直热衷于覆盖更多的媒体内容和互联网服务,似乎对搜索引擎一直没有重视。所以,对于搜索引擎,雅虎早期一般是外包给技术提供商,随后由于自己实在没有搜索技术的开发能力,因此干脆把Inktomi和Overture一起收购了。

笔者认为雅虎的这番操作,或许与它的检索技术缺乏有关系,但更关键的是在于,如果在它的网站上突出搜索引擎的功能,那么整个信息的呈现方式和产品形态都需要发生改变。若不改变,则难以平衡广告主在有限但昂贵的Banner(横幅)品牌展示和关键词点击付费两种类型广告中的不同需求。

重点转向搜索引擎,首页广告发布位减少,那现有的品牌广告主和赞助商是否会在这个产品切换过程中而永久性地流失?作为一家上市公司,股东的诉求在其中起到了很大的影响。

潜在的代价太大,对于当时的职业经理人来讲,没有必要冒着惹怒股东的风险去大刀阔斧地转型。而当2005年谷歌搜索份额继续提高,但雅虎的搜索份额开始降低时,管理层仍然在各种外延收购中乐此不疲。

或许可以责怪当时的管理层太过经验主义,为了向股东交代而刻意回避潜在风险。但这种被股东利益裹挟而导致的战略错误,在任何一家上市的巨头公司身上,都有可能会出现,毕竟革自己的命是最难的。

(2)微软失去的20年—巨头的大企业病

微软同样是对谷歌“耿耿于怀”的巨头。90年代初,虽然比尔盖茨很早就意识到了互联网的重要性,但20世纪末的微软,其战略重心一直在MSN(即时通讯软件)、电子邮箱等有清晰的商业模式且能够立即获得盈利的项目上。

此外,彼时的微软被官司缠身—美国司法部对于微软的垄断地位一直咬紧不放,1998年对微软正式提起反垄断诉讼。

在谷歌抢占互联网之际,微软一直官司缠身,这明显分散了微软管理层的注意力。当微软终于结束多年的反垄断诉讼时,谷歌已经开始申请上市。而此后,微软的多番出手,都被谷歌化解:

1. 技术缺口是核心症结。2004年,微软宣布将要推出测试版搜索引擎,原本的宣发文案是这款搜索引擎在互联网上已经抓取了50亿个网页,超过了谷歌之前披露的40亿个。

但此时,谷歌在自己的主页上更新了自己的抓取数据,从原先的40亿个翻了一倍到80亿个,几乎囊括了当时所有的已知网页。这立马就使即将发布搜索引擎的微软异常尴尬。

2. 借力浏览器失败。微软凭借其高渗透率的Windows系统,成功在用户电脑中搭载了一系列产品,IE浏览器就是其中一个。因为免费,IE浏览器借此击败了上一个垄断龙头—网景浏览器。

2004年,微软的IE浏览器市占率达到95%,但有着网景浏览器开源代码痕迹的FireFox(火狐)浏览器凭借自身加载速度快、安全性、附加组件丰富等优势,迅速撕开了IE浏览器的垄断缺口。

此时的微软,并没有及时跟上IE浏览器的产品迭代和功能更新。再加上,谷歌为了防止微软借助浏览器去攻击自己的搜索引擎市场,因此转而与火狐浏览器合作,提供技术支持和产品应用的结合。

2008年,谷歌开始推出自己的Chrome浏览器,并凭借简洁的页面、优秀的渲染引擎以及不断迭代的功能,收获了众多好评。后来谷歌紧紧把握住移动互联网的浪潮,在Android(安卓)系统的作用下,进一步提高了Chrome的渗透。而IE浏览器则因安全性问题、明显更弱的性能和服务,市占率逐渐下滑。在没了浏览器市占率优势的情况下,微软的搜索引擎也没有借力之说了。

3. 联姻雅虎反被拒。在打击谷歌上,微软在2008年尝试去找已经有没落迹象的雅虎联手。为了便于技术整合,强硬的微软希望能够完全收购雅虎,并且开出了比当时雅虎股价高出62%的收购价格446亿美元。

只是,雅虎创始人杨致远并不甘心雅虎完全失去自主经营权。再加上,杨致远与谷歌的两位创始人渊源不浅,也与谷歌多次商业合作过。因此对于微软此番的霸道操作非常厌恶,决定提高估值来抵御恶意收购。微软最终放弃收购,双方闹得不欢而散。

这3个事迹表明,微软虽然早期错失了搜索引擎的高速发展窗口期,但在后来一直跃跃欲试。然而尽管微软拥有操作系统、Office办公软件等产品,依然还是无法渗透到具备技术领先、流量垄断的谷歌搜索能力圈。

旧雅虎还是新谷歌?

当下,像极了上世界90年代末的时代拐点,谷歌似乎也来到了雅虎曾经面临的十字路口。

ChatGPT的推出,给了用户一种全新的触达信息的方式,正如搜索引擎比门户网站更便捷有效,ChatGPT对用户问题返回的结果也更加高效,如果准确度能够保证,相当于免去了用户浏览网页整理归纳多个有价值的信息的过程。

从目前OpenAI官网每月访问用户数高达9亿的情况来看,ChatGPT提供的用户体验明显是具备颠覆性的。甚至和当初的谷歌一样,没有过多的去做营销宣传,靠着用户间的口碑传播,就获得了如此高的渗透率。

那么,谷歌在传统搜索引擎时代依托的竞争优势(技术、用户体验、商业模式),在AI时代还能复用吗?

1. 技术

在新的技术上,考验的是前端对用户问题的理解推断,和对后端全网信息的整合归纳。

对于前端的理解推断,目前是OpenAI略胜一筹。哪怕在谷歌推出最新的Palm2模型后,该模型在逻辑推断能力评测上的分数比GPT4.0略高一些,但由于GPT4.0前端已有大量的用户体验,能够用来反哺优化它的模型。

对于后端对全网信息的归纳上,除了需要更聪明的大语言模型外,还要比拼谁有更全的网页信息来提供内容素材,而这恰恰是多年搜索引擎的优势。再加上幸好谷歌在AI上也一直有技术积累,因此在技术上,谷歌仍然有追赶的能力。

2. 用户体验

每一次新的互联网产品能够成功顶替老的霸主,最先都是赢在用户体验上。

一个更好的、明显颠覆了前辈的用户体验,会使得流量很快发生迁移。不过这在线上流量高速增长时期更容易发生。

而在核心需求的体验没有发生明显变化之前,老用户往往对原先的产品保有一定的黏性。但当一个新的用户从普通人成为网民时,则更容易直接被最新的产品吸引,谷歌早期渗透率快速提升,就有这个因素的推动。

从目前来看,全球互联网用户已接近50亿,渗透率达到65%,互联网的流量增长红利已经非常少了。

如此,大部分用户对信息搜索的认知就是去使用谷歌,如果将这部分用户的使用习惯快速切换至ChatGPT或者是New Bing(新必应,微软推出的基于人工智能的搜索引擎),可能OpenAI和微软还需要做更多的功能迭代。但与此同时,谷歌的Bard也已经要与搜索引擎、办公套件Workspace融合,这样的追赶速度,可能来不及引导大部分用户切换自己的使用习惯。

3. 商业模式

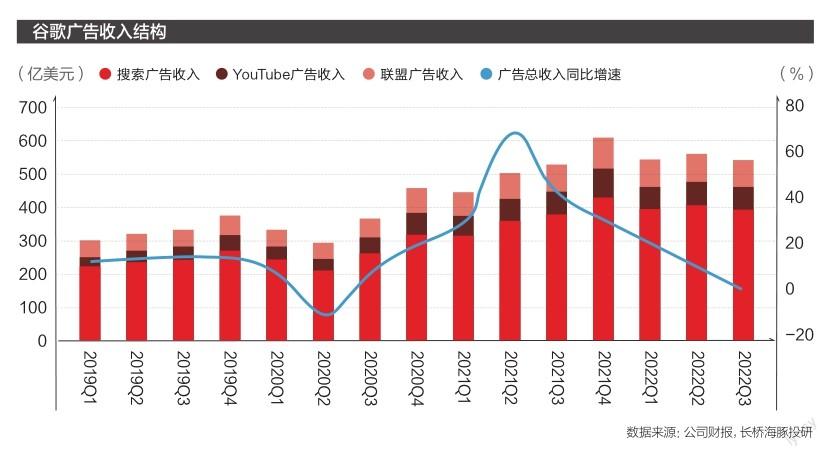

关于商业模式的切换,恰恰是我们对谷歌最担心的一点。由于谷歌目前的搜索份额为93%,在信息搜索全行业的AI成本增量,基本上都要落到谷歌的头上。

但笔者担心的是谷歌和当初的雅虎一样—大幅调整商业模式。毕竟在AI问答的场景下,虽然可以像原先的搜索结果排名一样,将提供信息的网站链接挂在回答最后(目前 New Bing的方式),但是相比之前的搜索页面:

首先,能够展示的链接数量太少,尤其是谷歌搜索结果页的最前端和右侧都无法放出原先数量的广告主网站。这种展示方式,如果没有一个更好的商业模式填补,则意味着谷歌搜索的广告库存要被大大压缩。

其次,如果AI给出用户想要的信息,那么底层链接的点击率會大大下降,而这不仅降低了CPC(点击付费)广告的报价能力,还降低了谷歌的联盟广告收入分成,而这一块业务带来的收入占到了谷歌总收入的10%。

最后,商业模式的切换,对于拥有1.6万亿美元市值,搜索+联盟广告占了70%收入的谷歌来说,牵一发而动全身,容易被股东诉求裹挟,在这样的关键窗口期,要想实现平稳的过渡,难度太高了。

而反观微软,在最适配的生产力场景(Office产品套件)已经通过额外收费,非常丝滑地完成了商业模式的搭建。虽然在New Bing上同样会遇到谷歌的问题,但微软显然要比谷歌从容得多。

或许谷歌最终能够探索出一个契合的商业模式,并帮助公司发展到一个更高的阶段。但在短期上,切换时期的业绩受影响的风险仍然不小。