采动诱发的含原生裂隙覆岩运移及涌(淋)水时空特征分析

2023-08-29李杨杨朱慧聪张士川黄书翔李铭松张浩争王一同

李杨杨 ,朱慧聪 ,张士川 ,黄书翔 ,李铭松 ,张浩争 ,王一同

(1.山东科技大学 能源与矿业工程学院, 山东 青岛 266590;2.山东能源集团 西北矿业有限公司, 陕西 西安 710018;3.中国矿业大学(北京) 国家煤矿水害防治工程技术研究中心, 北京 100083)

0 引 言

煤炭是我国的主体能源,是保障经济社会实现长足高效发展的主干驱动力。近年来,由于对煤炭资源的高强度开采,导致东部地区可采储量面临枯竭,煤炭资源开发逐渐向西部转移[1-3]。西部某些矿区上覆巨厚高承压含水层、覆岩原生裂隙发育等采矿地质条件较为突出,使覆岩导水裂隙网络发育及构造特征更加复杂、涌水形态愈加难辨,进一步加大了采场涌水量,严重影响工作面正常回采进程,且加剧了地下水资源的损耗与流失,使该地区地下水生态环境更加脆弱不堪[4-6]。

为深入了解采动诱发覆岩运移发育导水通道网络特征、突水致灾机理等,相关领域内的专家学者对此展开了研究。在覆岩运移发育导水通道网络特征方面,白贤栖等[7]发现采动诱发下高位巨厚岩层发生“O-X”型破断是诱发矿震的主要原因之一;王炯等[8]的研究表明,红外热辐射演化特征反映了层间相互作用关系的变化,切顶卸压自成巷覆岩运移呈现规律性渐进演变;关守安等[9]利用数值模拟软件分析得出,粗榆金矿矿体岩层沉降显著,但最终倾斜量小于临界值;吕兆海等[10]通过开展相似材料试验发现近距离煤层开采时,下位煤层开采会对上位煤层顶板产生二次扰动;殷伟等[11]研究得出,混合综采工作面顶板覆岩空间运移结构呈现非对称性。在煤矿顶板突水致灾机理方面,ZENG 等[12]通过建立固−流耦合模型得出了顶板水砂混合物运移特征及其与覆岩水压和渗透特性之间的动态联动关系;侯恩科等[13]采用RF 算法和GIS 软件预测了4-2 煤掘进巷道顶板突水危险区的位置;杨涛等[14]研究表明,采动使隔水土层孔隙水压聚集直至突破隔水土层,诱使工作面发生突水;许延春等[15]发现,基岩风化带隔水性能较好,有利于导水裂隙的闭合,适合作为防水煤柱保护层;李杨杨等[16]分析得出隧道开挖过断层时,当断层被完全揭露后断层围岩完全破裂发生涌水溃砂。

现有研究成果从理论、试验等角度对煤矿覆岩运移破断规律和顶板涌水溃砂致灾机理进行了大量研究,并取得了较为丰硕的成果。但是,当前研究多基于建立完整地层构造模型展开,鲜有考虑原生裂隙等导水结构对覆岩运移破断发育导水通道网络机制及采场涌(淋)水特征影响的研究报道。

在工程实际中,覆岩内均存在几何尺度及形态结构不一的原生裂隙等导水结构[17-18],这些导水结构会对覆岩运动及采场涌(淋)水形态产生重要影响。因此,笔者结合煤矿实际开采条件开展固−流耦合相似模拟试验,对原生裂隙诱导下覆岩运移破坏诱发导水裂隙网络形成机制、采场涌(淋)水形态特征等进行研究。研究成果可为具备类似地质条件的工程现场开展防治顶板水事故提供理论参考。

1 研究区域概况

陕西彬长矿区某矿行政区划隶属于陕西省咸阳市,可采煤层为4上、4−1、4 煤,埋深为600~800 m。矿区构造位于鄂尔多斯盆地西南边缘,总体呈现北西向较缓倾斜的单斜构造,短轴背斜与宽缓向斜组成褶皱构造,轴向近NEE-SWW,地层倾角一般小于10°。该矿全区上覆巨厚、高承压洛河组含水层,厚7.35~464.84 m,首采区均厚400.35 m,最大水头压力达5.27 MPa,单位涌水量0.218~1.130 L/(s·m),渗透系数0.054 71~0.324 65 m/d,属中等~强富水性含水层。同时,含水层底板与可采煤层顶板间距较小,平均仅84.02 m。隔水层为安定组泥岩,主要由泥岩和砂质泥岩组成,厚0~94.31 m,平均47.15 m,全区大部分地区厚度小于20 m,且有零厚度地段,整体隔水性能不足。同时,该矿全区覆岩中原生裂隙发育,发育类型以高角度构造裂隙为主,成岩裂隙次之。在空间结构特征方面,原生裂隙在平面上延展长度较小,相互叠置,呈雁行式排列,在纵向上呈短−中短蠕虫状垂向延伸,整体展布特征复杂,难以进行精细化探查。长观孔水位监测数据显示,该矿最大涌水量达到5 365 m3/h,最小亦达到2 886 m3/h,涌水量受工作面推进距离、采放高度、采空区面积等采矿参数影响显著。采空区及工作面顶板存在大范围淋水,且工作面煤壁侧存在超前出水现象,严重影响该矿井正常生产作业。

2 考虑原生裂隙的覆岩固−流耦合相似模拟试验

2.1 试验系统

试验在山东科技大学自研覆岩涌水溃砂相似模拟物理试验系统上开展[19],采用DM-YB1820 型数据采集器和DMKY 型水压计。试验系统(图1)主要由试验平台、供压系统、控制系统3 个子系统组成,其中试验平台包括试验舱、压头、承压水仓3 个子系统。试验舱几何尺寸为1 200 mm×700 mm×400 mm,前置亚克力板,其余各面采用高强度钢材制作;压头和承压水仓为应力和水压的输出端。供压系统通过液压油为试验舱提供载荷,是应力和水压的输入端。控制系统包括位移应力和水压水量伺服控制2 个单元,可实现对试验过程中应力、位移、水压、水量等的伺服控制。

图1 覆岩涌水溃砂相似模拟物理实验系统Fig.1 Similar simulation physical experiment system of water and sand inrush in overlying strata

2.2 相似材料配比优化

结合研究区域内覆岩岩性展布特征及本次试验设备几何尺寸,并基于相似比有关理论公式[20],综合确定试验几何、时间、容重、强度、渗透系数相似比分别为 1∶200、1∶14.14、1∶1.5、1∶300、1∶11.5。矿区覆岩物理力学性质见表1。

表1 矿区覆岩物理力学性质Table 1 Physical and mechanical properties of overlying strata in mining area

试验采用河砂作为骨料,胶结材料选取凡士林、石蜡、碳酸钙,层间铺设云母粉进行分层。为保证相似材料配比的准确性,配制50 mm×100 mm 和50 mm×25 mm 的圆柱形标准相似材料,试件分别开展单轴压缩和巴西劈裂试验对其力学参数进行检测,进而对配比进行优化使之更符合需求。每种岩性、尺寸各配制3 个试件。

配制相似材料试件采用山东科技大学自研恒定加压数显圆柱形相似材料试件制备装置,整体结构如图2 所示。该装置具有结构简单,易于操作,脱模便捷等优点,模具直径为50 mm,总长120 mm,有20 mm的可控变长范围。装置底部设置有高精度压感器,可通过数显器对试件的加载力进行实时展示,实现对压力的动态监测调节。压感器最大量程为500 kN,数显器读数精度为0.01 kN。

图2 恒定加压数显圆柱形相似材料试件制备装置Fig.2 Constant pressure digital display cylindrical similar material specimen preparation device

通过恒定加压数显圆柱形相似材料试件制备装置配制的部分相似材料标准圆柱形试件如图3所示。

图3 相似材料试件成品Fig.3 Similar material specimen finished product

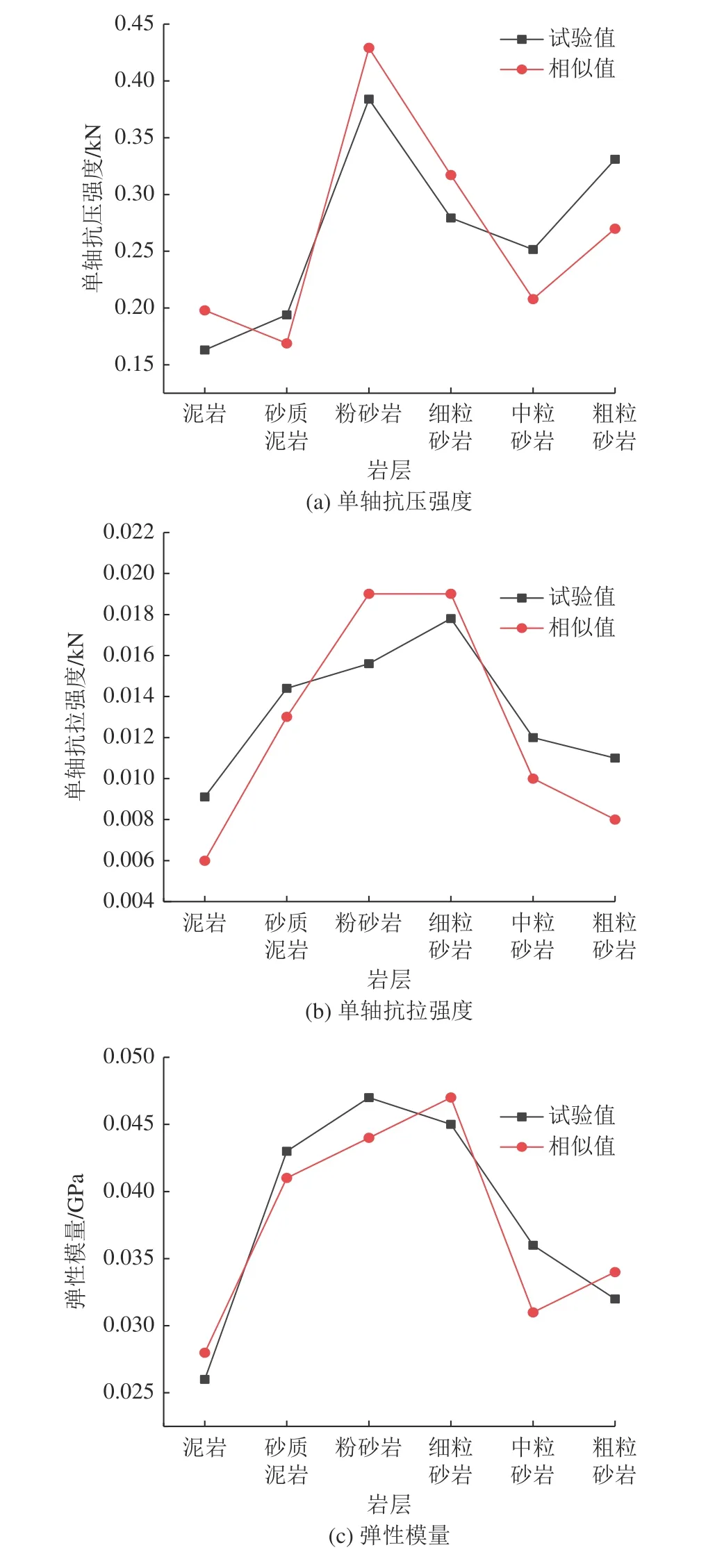

利用山东科技大学AG-X250 岛津电子万能试验机对相似材料试件进行强度测试试验。根据强度相似比计算各岩层单轴抗压强度、单轴抗拉强度及弹性模量相似值,与相似材料试件强度测试结果进行对比分析,如图4 所示。

图4 相似材料试件强度试验值和相似值对比Fig.4 Comparison of strength test values and similar values of similar material specimens

由图4 可见,各岩层强度试验值曲线与理论值曲线大致重合,表明该配比基本符合本次固−流耦合相似材料模拟试验需求。为深度优化配比,基于强度测试结果,调整相似材料试件配比,再开展力学性能测试试验,直至试件强度的试验测试值基本契合相似值。同时,采用相关设备对所配制相似材料试件的孔隙率、渗透系数等进行检测,将最终测定结果与相似值对比,发现基本符合对实际水文地质工况的模拟需求。限于篇幅,此处对孔隙率和渗透系数等参数的测定过程不再赘述。采用最终配比配制的相似材料试件的物理力学性质见表2。

表2 配比优化后相似材料试件物理力学性质Table 2 Physical and mechanical properties of similar material specimens after ratio optimization

2.3 模型的建立及铺设开挖

2.3.1 构建地层模型

试验设计模型高度为70 cm,工作面倾向长度为40 cm,走向长度为100 cm(不含保护煤柱宽度)。在距离煤层底板上14 cm 的砂质泥岩和粗粒砂岩之间、26.7 cm 的细粒砂岩和粗粒砂岩之间各布设4 个水压计(F1—F8),2 个水压计水平间距为24 cm。在模型顶部进行预注水处理,模拟地层初始含水状态。

开挖前,在模型顶部施加补偿载荷和水压,补偿载荷计算式如下:

式中:F为单位补偿载荷,N/m3;Cσ为应力相似比1/300;γp为地层平均容重,g/m3,取25 kN/m3;H为煤层顶板至地表的距离,m;Hm为相似材料模型中煤层顶板至模型顶部边界对应的实际地层距离,m。,

将相关数据代入式(1)计算得施加的补偿载荷为0.149 MPa。根据强度相似比计算得施加水压为0.017 5 MPa。建立的地层模型如图5 所示。

图5 覆岩地层模型Fig.5 Overburden strata model

根据该矿工作面主测线剖面图原生裂隙发育特征及试验实际需求,综合确定预制裂隙参数。设计单位裂隙长度为3 cm,宽0.15 cm。以裂隙顶部尖端为原点,水平方向为基准线,顺时针旋转为正,确定裂隙倾角。为便于表述,按照原生裂隙位置对其进行编号,自上往下划分为顶、中、底3 个带,自左至右对裂隙进行顺序编号。具体编号及参数见表3。

表3 原生裂隙编号及参数Table 3 Primary fracture number and parameters

赋参后各组原生裂隙几何形态及在地层模型中的具体位置如图6 所示。

图6 原生裂隙分布位置Fig.6 Distribution position of primary cracks

2.3.2 模型铺设及开挖

以优化后的相似材料配比配制岩层,依次铺设,层间铺设厚约0.15 cm 的云母粉,在既定位置处布设水压计,并按照既定尺寸在对应位置处放置厚0.15 cm的中空板模拟原生裂隙。模型铺设完毕后(图7),在顶部施加设定的地应力补偿载荷和水压,而后开始开挖。

图7 模型及开挖装置Fig.7 Model and excavation device

模型两边界各留设10 cm 保护煤柱,自模型左侧开始开挖,每次开挖10 cm,共计开挖10 次。模型底部均匀铺设尺寸为40 cm×10 cm×3 cm、外侧表面有螺孔的特制钢板,用以模拟煤层开挖。开挖时,将抽采装置前端的螺纹钉拧入需抽出钢板的螺孔内,旋转控制盘将螺纹钉向试验人员一侧拉近,进而带动钢板运动,直至将其抽出,实现对煤层回采的模拟。开挖期间,定时记录覆岩运移特征及工作面涌(淋)水状态。

3 原生裂隙对覆岩导水通道网络发育影响

结合固−流耦合相似材料模拟试验结果,分阶段分析覆岩原生裂隙对导水通道网络发育规律的诱导效应。

3.1 覆岩导水通道网络发育扩展规律分析

综合工作面不同推进距离内覆岩运移共性特征,将其划分为3 个阶段:直接顶常规性沉降冒落阶段、“Z”形离层空间发育阶段、裂隙空间压密闭合阶段。

1)直接顶常规性沉降冒落阶段。该阶段包括工作面推进至100 m 前,覆岩发育特征如图8 所示。工作面初次开挖后,覆岩未出现显著运移,仅存在轻微的弯曲下沉(图8a);工作面开挖至60 m 时,直接顶受采动影响发生整体性破断冒落,堆矸破碎程度低(图8b)。当工作面回采至100 m时,直接顶底部岩层发生破断冒落,顶板冒落岩层之上层间发生轻度分离(图8c)。

图8 覆岩初期运移过程Fig.8 Initial migration process of overburden rock

2)“Z”形离层空间发育阶段。图9 为“Z”形离层空间发育过程。当工作面推进至120 m 时,导水裂隙带高度发育至首层关键层下,关键层与其下位岩层层间产生不同步沉降,形成了显著的离层空间,且采动裂隙已贯通离层空间(图9a)。

图9 “Z”形离层空间发育过程Fig.9 “Z”abscission layer space development process

随工作面继续推进,离层下位岩层在断裂线左侧发生整体性破断(图9b),断裂后的两段岩层发生不同步运移:左侧段完全冒落,右侧段在岩体支撑下形成悬臂梁,在悬臂梁的支撑作用下,其下部形成一个三角形空间。分析原因,受原生裂隙影响,离层下位岩层自身横向上结构整体性出现突变,使岩层承载能力下降,并最终受采动影响发生超前破断。原生裂隙的存在使受扰动岩层破断位置向采空区中心侧发生偏移。

图10 为覆岩导水裂隙网络展布特征。工作面推进至160 m 时,导水裂隙带高度已发育至“底分带”原生裂隙所处层位之上。此时,在更高层位关键层支撑作用下,新的离层开始发育,低层位离层被压实闭合。在原生裂隙影响下,该阶段发育的离层下位岩层再次发生超前破断(图9c),断裂点右侧段形成悬臂梁,其下方形成三角形空间,断裂点左侧段发生常规冒落,形成残缺离层空间。由于该岩层在超前断裂点处发生错动破断,使左侧残缺离层空间和右侧悬臂梁下的三角形空间连通,形成一个“Z”形离层空间2 号(为便于表述,按照“Z”形离层空间发育先后顺序进行编号,此处为2 号)。图9b 中破断点左侧离层空间的上位岩层受原生裂隙影响发生破断,破断点如图10 中A点所示,进而发育形成“Z”形离层空间1 号。

图10 覆岩导水裂隙网络展布特征Fig.10 Distribution characteristics of water-conducting fracture network in overlying strata

同时在该阶段内,覆岩导水通道逐渐发育完善,2 个“Z”形离层空间与原生裂隙、采动裂隙之间相互贯通,发育成同时具备储水和导水功能的裂隙网络,如图10 中红色箭头所示区域。

3)裂隙空间压密闭合阶段。图11 为覆岩裂隙空间压密闭合过程。当工作面推进至180 m 时,低层位离层闭合,更高层位离层形成,且在第二阶段发育的“Z”形离层空间2 号及由其形成的导水通道亦开始闭合,如图11a 所示。同时,工作面的开挖波及至原生裂隙底1—3 处,因此,受该原生裂隙影响,在工作面上方发育形成“Z”形离层空间3 号。

图11 覆岩裂隙空间压密闭合过程Fig.11 Sealing process of overlying rock fracture space pressure

工作面回采完毕后,覆岩中仅工作面处和“Z”形离层空间1 号仍存在部分可见空间未被压实,其他离层、裂隙等基本被压实闭合,新生导水通道发育基本停止。

对比1—3 号“Z”形离层空间可见:不同倾角原生裂隙使岩层形成不同倾向的软弱结构面,进而使岩层破断面倾向产生差异。但断面倾向对“Z”形离层空间最终形态、体积等无显著影响。因此,原生裂隙倾角仅对岩层破断倾向产生影响,但对“Z”形离层空间及导水裂隙网络构造特征影响不显著。

由图11b 可知,当导水裂隙带高度波及至中分带原生裂隙所处层位时,受原生裂隙影响岩层发生破裂,形成宏观可见的裂隙。但由于岩石具有碎胀性,低层位已破断碎裂岩层体积增大,使高层位岩层可运移空间逐渐减小,此时岩层基本呈现同步运移状态。因此,虽然中分带原生裂隙处发育有宏观可见裂隙,但由于岩层无足够的空间发生运移破断,所以中分带原生裂隙附近无“Z”形离层空间发育。回采结束后,顶分带原生裂隙处未见有宏观裂隙发育。由此可见,在纵向上,随原生裂隙层位升高,其对覆岩运移破断特征的影响程度减小。

可见,原生裂隙的存在使其影响范围内的岩层形成软弱结构面,整体结构性受到破坏。当受采动影响时,岩层会沿软弱结构面处发生部分或整体破断,从而发育形成结构不稳定的“Z”形离层空间。在覆岩运移作用下,原生裂隙与采动裂隙及“Z”形离层空间等互馈—贯通形成完整的导水通道网络,加大了工作面及采空区涌(淋)水量及面积。

3.2 “Z”形离层空间结构形态分析

为明确工作面回采过程中受原生裂隙影响发育的“Z”形离层空间结构形态及其与常规离层空间的差异,对二者进行对比分析(图12)。

图12 离层空间结构形态概化对比Fig.12 Generalization comparison of separation space structure

从空间形态、体积及稳定性3 方面对常规型离层空间和“Z”形离层空间进行对比分析:

1)在空间形态方面,常规型离层空间呈现倒三角形(实际情况下,下位岩层近似圆弧形,上位岩层亦存在一定弧度),而“Z”形离层空间呈现字母“Z”的形状。

2)在空间体积方面,“Z”形离层空间是常规型离层下位岩层存在部分未破断冒落而形成,因此理论上而言,“Z”形离层空间体积与对应条件下的常规型离层空间体积近似相同。

3)在空间稳定性方面,常规型离层空间最多由2 种岩层构成,而“Z”形离层空间则最多由3 种不同岩性的岩层组成,且由于悬臂梁的发育,导致下位岩层(隔水层)厚度相对较薄。因此,“Z”形离层空间整体稳定性更差,赋存时间可能相较于常规型离层空间更短。

综上分析可知,“Z”形离层空间结构形态相对更加复杂,稳定性差,更易受采动影响发生失稳破坏,加大采场涌(淋)水量及面积。

4 覆岩涌(淋)水时空信息特征

4.1 覆岩涌(淋)水形态规律

根据开挖过程中工作面及采空区涌(淋)水形态将其划分为4 个阶段:滴落态出水初期阶段、滴流态出水增加阶段、流动态出水稳定阶段、多元态出水回落阶段。图13 为工作面推进过程覆岩涌(淋)水形态。

图13 工作面推进过程覆岩涌(淋)水形态Fig.13 Form of water gushing (leaching) in overlying strata during the advancing process of working face

1)滴落态出水初期阶段。工作面首次开挖后,顶板出现显著出水点,出水呈滴落状态,滴速均匀,出水点数量较少。与顶板出水状态相反,煤壁上存在大面积、高密度挂水现象,出水速度快,但出水点水量较小,如图13a 所示。

2)滴流态出水增加阶段。当工作面开挖至60 m时,工作面及采空区顶板出现局部聚集型出水集中区(图13b),出水量增大,出水速度显著提升,出水状态为滴流。煤壁上出水点水量增大,同时,工作面及采空区堆矸上形成积水区,且积水已在出水口(图13b中红色圆圈处)形成稳定的水流向试验台水槽内流动。

3)流动态出水稳定阶段。如图13c 所示,当工作面推进至100 m 时,采空区堆矸内形成出水口,存在稳定流量的水体持续向外流出,说明覆岩涌水量随导水通道发育程度的提升而进一步加大。当工作面推进至160 m 时,采空区涌水存在间歇性增减特征,但间隔时间较短。该现象表明,在本阶段内,覆岩中离层等空间已具备一定储水能力,且覆岩含水层、离层空间及采空区(或工作面)之间已形成贯通的涌水路径。

4)多元态出水回落阶段。工作面开挖结束后(图13d),采空区及工作面涌水量出现减小趋势,采空区侧呈现多点滴流状态,原生裂隙位置处存在宏观可见水流。工作面侧顶板、煤(岩)壁上及采空区堆矸面向工作面侧均存在出水点,滴速显著大于第一开挖阶段。分析原因,覆岩经过长时间破断运移,已接近充分采动状态,高位岩层的弯曲沉降使低位岩层内的裂隙、离层空间等发生闭合,使其导(储)水性能降低。因此,采空区及工作面涌水量出现下降态势。

综上所述,工作面及采空区涌(淋)水量与覆岩运移过程形成联动响应特征,涌(淋)水形态、水量等的演化均显著受覆岩运移影响。工作面推采前期,覆岩运动破断程度越大,采场涌(淋)水量越大,而原生裂隙的存在加速了覆岩破断冒落进程,使导水通道网络发育更快,分布更加密集。因此,原生裂隙是诱发采场涌(淋)水量增大及出水形态发生变化的关键因素之一。

4.2 覆岩水压演化规律

图14 为模型中F1—F4 水压计监测数据演化规律,据此分析工作面推进过程中覆岩水压变化特征。

图14 水压计监测数据演化规律Fig.14 Evolution law of monitoring data of water pressure gauge

当工作面初次推采过后,F1 处水压值出现下降,降幅约0.003 5 MPa,表明初次开挖后采场顶板覆岩弯曲沉降范围波及至F1 所处层位岩层。随工作面继续推进,F2—F4 处水压递次出现拐点,产生下降趋势,其中F4 处直至工作面推进到100 m 左右时才开始下降。这一现象说明,随工作面持续推进,采动影响范围逐渐向前推移,水压监测点处的覆岩陆续受采场扰动发生弯曲沉降甚至冒落,从而导致水压降低。

工作面推进至60 m 时,F1 处水压值降至最低,随后工作面推进至80 m 左右时,F2 处出现最低值区间,F3、F4 处水压亦分别在160 m 和180 m 处降至最低。可见,当监测点所处层位岩层发生破断冒落时,监测水压会降至最小值,且各监测点处降低趋势拐点的出现位置随监测点与开切眼距离的增大而增大。

F1—F4 处水压增大趋势拐点的出现位置随监测点与开切眼距离的增大而延后,且F4 处最终水压值最小,F1 次之,F2 和F3 处相对最大。该现象表明,随工作面推进,与开切眼较近处的监测点较早受采动影响发生运移,使水压降低,同时,该监测点处亦较早受上覆岩层破断冒落后被压实,导致水压出现回升趋势。通过各监测点最终水压值的区别可知,F2、F3 处最终被上覆岩体压实闭合程度高,而两侧的F1、F4 处上覆岩体在开切眼侧和工作面煤壁侧未开挖煤(岩)体的支承作用下未发生充分沉降,因此受压实程度较低。

结合前述分析可知,在开挖全过程中,覆岩破断运移程度、采场涌(淋)水量和覆岩水压之间存在联动响应关系。随覆岩运移程度增大,导水裂隙网络进一步发育扩展,进而诱发采场涌(淋)水量增大,监测水压降低。且在“Z”形离层空间发育阶段,覆岩导水裂隙网络分布最为密集,采场涌(淋)水量亦达到最大值,部分点位水压监测值出现最低点。因此可以说明,原生裂隙的存在促进了导水裂隙网络的发育和扩展,进而使采场涌(淋)水形态、水量等发生改变。

5 结 论

1)将覆岩运移过程划分为直接顶常规性沉降冒落阶段、“Z”形离层空间发育阶段、裂隙空间压密闭合阶段3 个阶段,受原生裂隙诱导作用使岩层发生超前破断是“Z”形离层空间形成的主要原因。

2)相较于常规型离层空间,“Z”型离层空间在空间结构形态上呈现区别于常规倒三角形的“Z”形;在空间体积上与常规型无显著差别;在稳定性上,组成

“Z”型离层空间的岩性种类多,结构复杂,隔水层薄,稳定性相对更差,更易受采动影响发生失稳诱发采场大量涌水。

3)将采场涌(淋)水过程划分为滴落态出水初期阶段、滴流态出水增加阶段、流动态出水稳定阶段、多元态出水回落阶段4 个阶段。整体而言,采场涌(淋)水量呈现先增大后小幅下降的趋势;原生裂隙的存在显著促进了覆岩中水体运移进程及采场涌(淋)水量,对水运移路径的迁移亦产生扰动。

4)随工作面推进,采场顶板区域内水压呈现先减小后增大的趋势,监测水压曲线拐点(包括下降和上升)出现位置均随监测点与开切眼间距离的增大而增延后;各监测点处水压最小值受覆岩采动影响自左至右递次出现;回采结束后,采空区中心区域附近受覆岩压实程度高,水压回升幅度较大,采空区边界处覆岩沉降程度较低,水压回升幅度较小。