勇攀农业科技高峰

2023-08-24东方

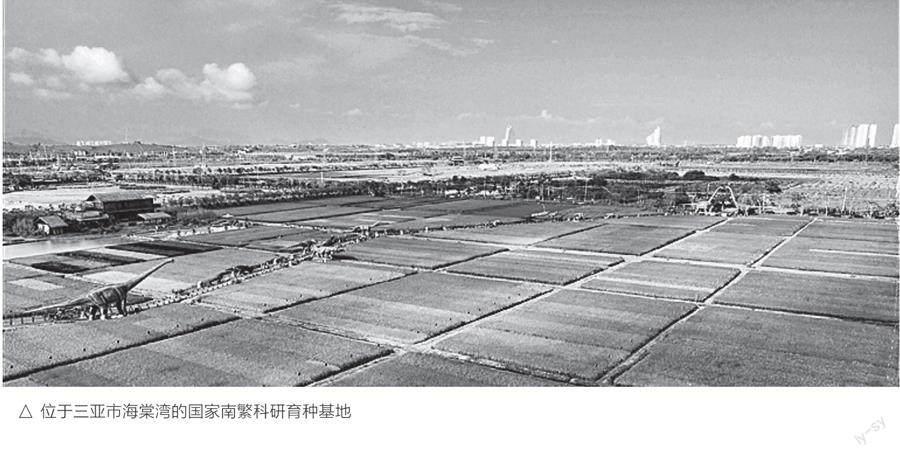

民以食为天。悠悠万事,吃饭为大。解决吃饭问题,根本出路在科技。习近平总书记始终强调,要坚持农业科技自立自强,并指出要“给农业现代化插上科技的翅膀”。2018年4月12日,习近平总书记在国家南繁科研育种基地考察时强调,十几亿人口要吃饭,这是我国最大的国情。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。要下决心把我国种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。海南热带农业资源十分丰富、十分宝贵。国家南繁科研育种基地是国家宝贵的农业科研平台,一定要建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”。2022年4月10日,习近平总书记在海南省三亚市崖州湾科技城的崖州湾种子实验室考察调研时指出,中国人的饭碗要牢牢端在自己手中,就必须把种子牢牢攥在自己手里。要围绕保障粮食安全和重要农产品供给集中攻关,实现种业科技自立自强、种源自主可控,用中国种子保障中国粮食安全。他强调,要继承和发扬老一辈农业科研工作者胸怀祖国、服务人民的优秀品质,拿出十年磨一剑的劲头,勇攀农业科技高峰。党的十八大以来,我国农业科技不断发展,让中国饭碗端得更稳,让百姓餐桌更丰富,让乡村产业更兴旺。

建设“南繁硅谷”

南繁,并不是一个具体的地名。它是指将夏季作物的育种材料,冬季拿到我国南方热带地区繁殖和选育的方法。它最早被叫作“异地培育”,后来演变为北种南育和北种南繁,最终被固定为一个词——南繁。通过南繁,可以大大缩短育种周期,加快育种进程,提高育种效率。

海南光热充足,四季无冬,尤其是位于海南岛南端的三亚、乐东、陵水等地,在北纬18度以南,地处热带,常年高温,在别处只能种一季到两季的作物,在这里能种两到三季,是得天独厚的育种基地。来自全国各地的育种科学家在这里开展种子的南繁工作,他们的试验田则称为“南繁基地”。南繁基地并不是一块固定的地方,也不是一个机构的名字,而是全国500多家科研机构在海南各个试验田的统称。南繁项目实际并不是海南所独有,在广东、广西、云南等地同样有针对各类作物选育的南繁基地。

南繁基地的核心功能是育种加代,虽然只是一个环节,但起到了加速器的关键作用。南繁加代繁殖,育种年限可缩短三四年,育种周期缩短1/3至1/2,种子南繁已成为育种研究的必备程序。时间就是效率。南繁基地缩短育种周期,大大加快了品种选育进程,对促进我国种业发展有着不可替代的作用。

南繁已有60多年的历史。1952年,王鉴明教授受中南区农业部委托,带领8位科学家组成海南甘蔗开花调查队,背着干粮翻越荒山野岭,从北到南,最终选定北纬18度的崖城,于1953年创建了崖城甘蔗育种场,它承担了全国甘蔗杂交育种任务,成为我国最早开展南繁育种的单位之一。与此同时,辽宁省农业科学院也派员到海南开展水稻和玉米育种工作。1956年,吴绍骙教授,我国玉米杂交育种奠基人之一,首次提出玉米“异地培育”理论,由此拉开南繁理论研究和实践探索序幕。

作为科研育种的“加速器”,南繁与我国种业发展密不可分。

1959年秋,中国农业科学院棉花研究所科研人员汪若海在东方县(现东方市)抱板乡进行棉花南繁育种,翌年4月即收到种子,后又在广东湛江、云南红河、海南崖城作尝试,南繁基本成功。到20世纪80年代末,我国的棉花南繁已经形成规模,很多科研单位纷纷在海南建立南繁基地。

从1964年开始,玉米育种专家程相文每年都到海南岛加代繁育玉米种子,先后选育出39个玉米新品种,通过国家和省级审定的达14个,“浚单”“永优”系列玉米品种已经在全国累计推广5亿多亩。

1966年,农业部在海南召开玉米亲本繁殖会议,之后到海南南繁的单位迅速增加。

1968年,袁隆平带着李必湖、尹华奇等人第一次来到三亚研究水稻雄性不育性。1970年,他们在三亚南红农场沼泽地里发现一株野生稻雄性败育株,他将这株野生稻命名为“野败”,“野败”开启了袁隆平优选强优势杂交水稻种子之路。3年后,袁隆平实现三系配套,彻底改变了世界水稻的生产格局。袁隆平曾说过:“南繁使超级稻单产上的突破至少提前了12年,杂交水稻的成功一半功劳归功于南繁。”

1973年,新疆农业科学院吴明珠团队带着西甜瓜育种材料上海南岛育种,最终实现“北瓜南育”,选育出西甜瓜新品种30多个。

1976年,吉林省农业科学院大豆研究所在崖县选育的大豆新品种开始推广。

从1977年起,河北石家庄农科所赵国忠等借助南繁北育,先后培育出“冀棉8号”“冀棉17”等棉花新品种。他们与中科院遗传所合作,将海岛棉、野生瑟伯氏棉棉种的优异性状导入陆地棉中,使陆地棉产生丰富的变异,培育出了具有我国独立知识产权的第一个种间三元杂交新品种“石远321”。

1978年冬,山东莱州的农民技术员李登海背着干萝卜丝和用于加代繁育的玉米种,跋涉八天八夜來到海南荔枝沟,加入玉米育种挑战赛。此后,他屡屡创造中国乃至世界玉米高产新纪录。

据海南省南繁管理局最新统计,每年有来自全国超过800家“育、繁、推”相关种业企事业单位、超8000名科技人员在海南从事南繁工作,每年有超过300万份的育种材料及品种进入南繁区,南繁作物种类越来越多样化,已由过去的粮食作物育种为主,正在向棉麻、油料、薯类、水果、蔬菜、花卉、药材、林木以及水产、畜禽等领域拓展,覆盖物种40多个。自新中国成立以来,近3万个农作物新品种通过南繁获得,占到全国审定新品种的70%以上,通过南繁,我国主要农作物完成了6至7次更新换代,每次品种更新的增产幅度都在10%以上。

自20世纪50年代以来,已有60多万“南繁候鸟”来海南开展科研育种。每年秋末冬初,育种科技工作者们携带采集来的种源、育种目标以及实施方案,坐上开往南方的火车、轮船、汽车。因为育种,大部分科研工作者的春节都是在试验田中度过。当年的科研生产条件异常艰苦,老一辈南繁基地人面对的远不只技术难题,岛上迎接他们的不是处处莺啼、鸟语花香,而是“三只老鼠一麻袋,十只蚊子一盘菜,三条蚂蟥做条裤腰带,毒蛇蹿到身上来”。“一张木床、一顶破蚊帐、两把椅子、一张瘸腿的桌子”成为老一辈育种工作者的难忘回忆。60多年来,以袁隆平、吴明珠、颜龙安、谢华安、李登海、郭三堆等为代表的南繁人以“艰苦卓绝、拼搏进取、创新创业、求真务实”的南繁精神,创造了多项种业奇迹,筑牢了中国饭碗最坚实的底座。

如今,南繁基地的科研、生产、生活条件大为改观,一代代南繁人“一把尺子、一个布口袋”搞科研的面貌发生根本转变。2008年3月,国家南繁办迁新址暨海南省南繁办正式挂牌,标志着南繁管理体制根本性转变。2015年,《国家南繁科研育种基地(海南)建设规划(2015—2025年)》出台,划定26.8万亩南繁科研育种保护区。国家相关部委、海南省和各南繁省份按照“中央支持、地方负责、社会参与、市场运作”的原则,积极推进南繁基地建设,取得明显成效。一个立足海南、服务全国、面向世界的“南繁硅谷”,正在不断聚变。

袁隆平同志是一个楷模

一粒种子可以改变一个世界,一项技术能够创造一个奇迹,培育具有自主知识产权的优良品种,可从源头上保障国家安全。长期以来,一大批粮食生产领域的科研工作者,把论文写在大地上,把丰收送进农家,为保障国家粮食安全作出了重要贡献。其中,我国研究与发展杂交水稻的开创者,也是世界上第一个成功利用水稻杂种优势的科学家,被誉为“杂交水稻之父”的袁隆平,便是优秀代表。

1953年,袁隆平来到湖南安江农校工作。亲历过饥馑岁月的袁隆平,立志要解决饥饿问题。

1961年7月,袁隆平在安江农校试验田里发现一株穗大粒多、很饱满的水稻,经过精心培育和研究分析,发现这株水稻是一株天然的杂交水稻,从此他开启了杂交水稻培育和研究的科学进程。

为寻找天然雄性不育水稻,1964年到1965年,在安江农校附近的稻田里,袁隆平一垄垄、一行行地检查了几十万株稻穗。他冒着高温,坚持不懈地找了两年,终于找到了6株天然雄性不育稻株。他利用它们反复试验、反复论证。此后,袁隆平与他的学生李必湖、尹华奇成立“三人科研小组”,开始了水稻雄性不孕性的研究。1966年,袁隆平在其撰写的第一篇论文《水稻的雄性不孕性》中提出:“要想利用水稻杂种优势,首推利用雄性不孕性。”他的理论与研究实践打破传统观点的桎梏,极大地丰富了作物遗传育种理论和技术。一门新学科——杂交水稻学就这样建立起来了。

1970年,袁隆平的助手在海南南红农场技术员的帮助下,在当地一处沼泽中发现了后来被称为“野败”的雄性不育野生稻。袁隆平以它为母本,培育出了“野败”杂交的第一代200多粒种子,杂交水稻研究终于找到了突破口。

袁隆平提出了利用野生稻与栽培稻进行远缘杂交,培育雄性不育系的有效途径,并于1973年实现了三系配套,解决了两系法杂交水稻研究中的关键技术难题,使两系法杂交水稻研究取得成功并大面积推广应用。

为了让水稻在短时间内能多长几代,加快杂交稻研究的速度,袁隆平像候鸟一样往返于湖南和海南之间,通常需要8年才能完成的杂交育种过程,他和助手们用3年就做完了。2019年,袁隆平被授予“共和国勋章”。颁奖后第二天,袁隆平赶回湖南,回去后的第一件事,还是下田去看他的水稻。

杂交水稻的成果自1976年起在全国大面积推广应用,比常规水稻增产20%以上,每年因种植杂交水稻而增产的稻谷可以多养活7000万人口,从根本上解决了中国人吃饭难的问题。袁隆平带领团队开展超级杂交稻攻关,接连实现了大面积示范每公顷10.5吨、12吨、13.5吨、15吨的目标。2020年,又实现了周年亩产稻谷3000斤的攻关目标。如今,袁隆平超级杂交水稻蒙自示范基地连续4年平均亩产超1100公斤,袁隆平“海水稻”团队种植的10万亩“海水稻”平均亩产稳定超过400公斤。

袁隆平有两个梦:一个是禾下乘凉梦,梦想试验田里的超级杂交水稻长得有高粱那么高,稻穗有扫把那么长,谷粒有花生米那么大,他坐在禾下悠闲地纳凉;另一个是杂交水稻覆盖全球梦。袁隆平算过一笔账,全世界有1.6亿公顷的稻田,如果其中一半种上杂交水稻,每公顷增产2吨,每年增产的粮食可以多养活5亿人口。袁隆平说:“前一个是我真实做过的梦,后一个是我多年来的梦想。实现这两个梦是我终生的追求。”习近平总书记曾对袁隆平说:“你这是一个伟大的事业。我们国家包括整个世界,现在还是要为粮食安全积极奋斗。全世界还有很多人吃不饱肚子,我和很多国家在谈合作时都谈到粮食安全领域的合作,很多人都提到对我们农业的先进科技特别是杂交水稻这方面的合作。所以我们这项事业是造福祖国人民、造福世界的一项事业。”如今,杂交水稻已经推广到全世界60多个国家和地区,不仅为解决中国人的温饱和保障国家粮食安全作出了杰出贡献,更为世界和平和社会进步树立了丰碑。

2021年5月22日,袁隆平逝世。习近平总书记对他的逝世表示深切悼念,向其家属表示亲切问候并送花圈。习近平强调,我们对袁隆平同志的最好纪念,就是学习他热爱党、热爱祖国、热爱人民,信念坚定、矢志不渝,勇于创新、朴实无华的高贵品质,学习他以祖国和人民需要为己任,以奉献祖国和人民为目标,一辈子躬耕田野,脚踏实地把科技论文写在祖国大地上的崇高风范。

2022年4月,习近平总书记在海南三亚考察时特别强调:“要弘扬袁隆平等老一辈科技工作者的精神,十年磨一剑,久久为功,把这件大事抓好。”

全中国都有“科特派”

科学研究既要追求知识和真理,也要服务于经济社会发展和广大人民群众。2020年7月,习近平总书记在吉林省梨树县调研黑土保护的“梨树模式”时指出,“农业现代化,关键是农业科技现代化。要加强农业与科技融合,加强农业科技创新,科研人员要把论文写在大地上,让农民用最好的技术种出最好的粮食”。2021年4月,习近平总书记在广西桂林全州县才湾镇毛竹山村考察当地葡萄产业时,得知科技特派员起了大作用,指出“我在福建时就抓科技特派员,现在全国都在推广。农业技术人员就是要下沉到农村基层来,就是去干具体的出实际成果的事情”。

20世纪90年代中后期,作为闽北农业大市,南平的粗放型农业经济陷入困境。為破解“三农”发展难题,南平组织千名干部下基层调研,进村入户,问计于民。针对当地农业和农村工作中基层农业科技力量不足、科技服务缺位等难题,1999年2月,南平市选派225名首批农业科技人员到乡村开展科技服务。他们主要来自市、县两级政府机关和事业单位,有涉农部门干部、农业科研院所的研究人员和乡镇农技站的技术人员,南平市给了他们一个称号——科技特派员。这成为我国科技特派员制度的发端。

2002年,时任福建省省长的习近平同志深入顺昌县、光泽县、延平区等地开展调研,对依靠科技力量解决“三农”问题作出了系统总结,在《求是》杂志上发表题为《努力创新农村工作机制——福建省南平市向农村选派干部的调查与思考》的文章,详细介绍了南平市干部下派工作的主要做法。从2002年起,科技特派员制度开始在福建省全面推行。同年,科技部在宁夏等西北五省区开展科技特派员试点工作。

2003年8月,已调任浙江工作的习近平同志作出重要批示,指出科技特派员制度是一项创新举措,旨在解决农民生产经营中的现实科技难题和培训适用技能,方向正确。

2004年,科技部、原人事部出台《关于开展科技特派员基层创业行动试点工作的若干意见》,在全国范围内开展实施科技特派员试点工作。从此,科技特派员制度走向全国。2009年,科技部等八部门在全国启动科技特派员农村科技创业行动。

“高位嫁接、重心下移”,这一制度在农村开花结果,数十万科技特派员穿梭山林、深耕乡野,带动逾千万户农民增收致富。

2012年起,科技特派员工作先后多次被写入中央“1号文件”。2016年,国务院出台《关于深入推行科技特派员制度的若干意见》,首次在国家层面对科技特派员工作做出制度安排。2018年,科技特派员经验做法受到国务院通报表扬,并入选改革开放40周年“福建影响力”优秀案例。

2019年10月,习近平总书记对科技特派员制度推行20周年作出重要指示指出,科技特派员制度推行20年来,坚持人才下沉、科技下乡、服务“三农”,队伍不断壮大,成为党的“三农”政策的宣传队、农业科技的传播者、科技创新创业的领头羊、乡村脱贫致富的带头人,使广大农民有了更多获得感、幸福感。习近平总书记强调,要坚持把科技特派員制度作为科技创新人才服务乡村振兴的重要工作进一步抓实抓好。广大科技特派员要秉持初心,在科技助力脱贫攻坚和乡村振兴中不断作出新的更大的贡献。

在习近平总书记的高度重视和亲自指导下,全国各地因地制宜开展了各具特色的实践探索与制度创新,科技特派员制度展现出强大的生命力和丰硕的实践成果,一大批科技工作者深入艰苦的一线,甘于吃苦、耐得寂寞,把论文写在祖国山川大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中,把心血和汗水倾注在国家和人民最需要的地方,一大批农业科学家、农业科技人才把科技致富的种子种在了希望的田野上,推动农业科技创新成果落地转化,绿色增产、节本增效技术成果在广袤田野开花结果。科技部数据显示,数十万名科技特派员领办创办上万家企业。科技特派员成为职业化农民的先驱,现代农业的创业者,农村改革的新亮点。

党的十八大以来,我国深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,农业科技进步贡献率超过61%,科技成为农业农村经济增长最重要的驱动力。粮食产量多年稳定在1.3万亿斤以上,10年再上一个千亿斤新台阶,谷物基本自给、口粮绝对安全,粮食和重要农产品供给稳定,中国人的饭碗牢牢端在自己手中,有力地保证了粮食安全这个“国之大者”,为全面建设社会主义现代化国家,以中国式现代化推进中华民族伟大复兴提供了坚实保障。