咽部吹药疗法配合甘露消毒丹加减治疗儿童疱疹性咽峡炎临床研究

2023-08-17朱保王喜聪李静许静云张静郝建华

朱保,王喜聪,李静,许静云,张静,郝建华

开封市儿童医院中医科,河南 开封 475001

1 临床资料

1.1 诊断标准参照《疱疹性咽峡炎诊断及治疗专家共识(2019 年版)》[1]及《诸福堂实用儿科学》[5]制定临床诊断标准。流行病学史:常见于婴幼儿,流行季节,当地托幼机构及周围人群有疱疹性咽峡炎或手足口病流行,发病前与疱疹性咽峡炎或手足口病患儿有直接或间接接触史。临床症状:急性起病(病程<24 h),突然发热(发热时间<12 h),体温最高39.0~40.5 ℃,咽痛,可伴有流涎、吞咽困难及纳差、腹胀、呕吐、腹泻等胃肠道症状,婴幼儿常有哭闹、烦躁、精神不振等。典型体征:咽部充血,咽腭弓、软腭、悬雍垂及扁桃体上可见2~4 mm灰白色疱疹或溃疡,周围有红晕,疱疹破溃后形成小溃疡。局部淋巴结未见肿大。外周血白细胞计数(WBC)正常或偏低,无异常淋巴细胞,部分患儿病初血常规WBC、中性粒细胞比例及C-反应蛋白(CRP)升高。

1.2 辨证标准参照《中医临床诊疗术语第2 部分:证候(修订版)》[6]及《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7],结合患儿临床特点制定疱疹性咽峡炎湿热上蒸证辨证标准。主症:发热,咽峡部可见疱疹或溃疡。次症:咽痛,流涎,精神倦怠,脘腹胀满或伴腹痛呕吐,拒食或纳呆,小便黄,大便或干或稀黏。舌脉指纹:舌质红或舌尖偏红,苔黄腻或白厚腻,脉濡或滑数或指纹紫滞。具备主症及次症中的3 项及以上,参考舌脉指纹,即可辨证。

1.3 纳入标准符合上述诊断及辨证标准;年龄最小5 个月,最大6 岁,性别不限;无其他基础疾病或并发症者;患儿家长知情同意本研究。

1.4 排除标准对本次试验中的药物成分过敏者;患有先天性疾病者,如先天性心脏病、先天性免疫缺陷或先天性遗传代谢疾病者;WBC>15×109/L 的患儿;存在肺炎、脑干脑炎、急性迟缓性麻痹、无菌性脑膜炎、心肌炎等急危重合并症,需紧急住院治疗者;合并重度营养不良、慢性疾病者;拒绝口服中药者。

1.5 脱落、剔除标准因故要求退出,依从性差者,不配合治疗,容易失访者;随病情进展确诊为手足口病者,或病情突然加重或突发严重并发症需更换治疗方案者;治疗过程中出现药物过敏或较重不良反应,须立即停止治疗方案者。

1.6 一般资料选取2019 年12 月—2021 年12 月于开封市儿童医院中医科门诊诊断为疱疹性咽峡炎的患儿120 例为研究对象,采用随机数字表法分为观察组和对照组各60 例。观察组男32 例,女28 例;平均年龄(3.03±1.52)岁;平均病程(13.33±5.81)h;平均体温(38.71±0.66)℃。对照组男36 例,女24 例;平均年龄(3.03±1.46)岁;平均病程(13.62±5.59)h;平均体温(38.69±0.68)℃。2 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2 组患儿均做好呼吸道隔离,注意休息,保持室内清洁及空气流通。嘱患者多饮水,清淡饮食,注意口腔护理。给予一般及对症支持治疗,均给予物理降温,高热者可使用对乙酰氨基酚或布洛芬口服对症治疗。如患儿进食困难严重,呕吐腹泻严重,出现明显脱水征及高热持续不退应适当补液,以防止电解质紊乱。密切观察病情变化,注意体温变化及患儿体征,警惕病情进展为重症或出现并发症。

2.1 观察组取少许冰青散(冰片、牛黄、珍珠粉各1 g,青黛、僵蚕各3 g,硼砂、玄明粉各6 g),使用儿童专用工具吹入咽部,每天2 次,吹药后1 h 内不进食和饮水。同时配合口服中药甘露消毒丹加减治疗。处方:藿香、连翘、石菖蒲、浙贝母、黄芩、姜厚朴、射干各6 g,茵陈8 g,滑石、大青叶各12 g,甘草2 g,白豆蔻3 g,水牛角15 g。加减:腹泻者加炒车前子、炒薏苡仁各9 g;咳嗽加炒苦杏仁6 g;便秘加大黄3 g;纳差、口臭加炒槟榔6 g。上药均为广州一方制药有限公司免煎颗粒剂,沸水冲泡,早晚饭后半小时温服。3~6 岁,每天1 剂;1~3 岁,1.5 天1 剂;6 个月~1 岁,2 天1 剂。6 月龄以下仅给予咽喉吹药治疗。口服中药困难的患儿,中药沸水冲泡后温度降至(38.0±1.0)℃后灌肠。

在建立合适的RAPD反应体系的基础上,从50个10 bp随机引物中选用最好的引物S11、S13、S29、S32、S40、S43、S44、S47、S49、S50 用于正式扩增,对 6个供试的三叶木通叶片基因组DNA扩增出10张指纹图谱,共获得86条DNA谱带,其中73条多态性带,占总扩增带数的84.9%,每个引物扩增的带数在7~11条,平均为8.6条,扩增出的DNA片段大小在100~1 000 bp,表3为所选的10种引物扩增结果。

2.2 对照组给予重组人干扰素α2b 喷雾剂(天津未名生物医药有限公司,国药准字Z20123090,规格:200 万国际单位/支),每天100 万国际单位,每1~2 h 喷1 次,1 岁以下用量减半。患儿采取坐位或卧位,将喷雾剂喷涂于患儿咽后壁,双侧扁桃体及口腔内病灶处,口腔喷涂后15 min 内禁食饮。同时配合口服小儿豉翘清热颗粒(济川药业集团有限公司,国药准字S20030028,规格:2 g/袋),3~6 岁,1 次4 g,每天3 次;1~3 岁,1 次2 g,每天3 次;1 岁以下,1 次1 g,每天3 次。

2 组均治疗5 d。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标①临床疗效。②体温、纳食、睡眠恢复及临床症状消失时间。记录2 组患儿体温恢复时间,疱疹(或溃疡)、流涎消失时间及消化道症状(腹胀、腹痛、呕吐、腹泻、便秘)消失时间,纳食恢复时间,睡眠恢复时间。③血清WBC、中性粒细胞计数(NEUT)、CRP 及白细胞介素-6(IL-6)水平。治疗前后采集2 组患儿空腹外周静脉血,采用全自动血液细胞分析仪检测血清WBC、NEUT 水平,采用乳胶增强免疫散射比浊法检测CRP 水平,采用化学发光法检测IL-6 水平。④中医证候积分。治疗前后评估2 组中医证候积分。以下每个症状积1 分:疱疹及溃疡数量<3 个(总直径<3 mm),发热37.3~38.0 ℃,咽红不痛,腹痛,轻度腹胀,呕吐,便秘,腹泻。以下每个症状积2 分:疱疹及溃疡数量3~6 个(总直径3~6 mm),发热38.0~39.0 ℃,咽肿痛不影响吞咽,纳呆,明显腹胀,流涎,寐差。以下每个症状积3 分:疱疹及溃疡数量>6 个(总直径>6 mm),发热高于39.0 ℃,咽肿痛明显影响吞咽,腹胀明显且按之硬,拒食。无上述症状或症状消失计0 分。各项分值相加为总分,评分越高说明患儿病情越重。⑤血清免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)水平。治疗前后采集2 组患儿空腹外周静脉血,低温条件下取上清,采用速度散射比浊法检测。⑥CD4+、CD8+、CD4+/CD8+。治疗前后采集2 组患儿空腹外周静脉血,低温条件下取上清,采用流式细胞仪(美国Beckman,型号:DxFLEX)检测。⑦不良反应。比较2 组治疗期间不良反应发生情况。

3.2 统计学方法采用SPSS22.0 统计学软件处理数据。计量资料符合正态分布以均数±标准差()表示,2 组间比较采用成组t检验,同组治疗前后比较采用配对样本t检验;计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准参照《疱疹性咽峡炎诊断及治疗专家共识(2019 年版)》[1]及《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7]制定。痊愈:治疗2 d 内体温恢复正常,治疗5 d 内疱疹及溃疡基本消失(面积消失80%以上),其他伴随症状消失,无并发症,中医证候积分减少≥95%;显效:治疗2 d 内体温恢复正常,治疗5 d 内疱疹及溃疡大部分消退(面积消失60%~80%),无新增皮疹,流涎、拒食、咽痛、睡眠及精神状态明显好转,无并发症,70%≤中医证候积分减少<95%;有效:治疗2~5 d 内体温恢复正常,疱疹及溃疡部分消退(面积消失30%~60%),治疗后精神状态好转:仍有流涎、纳差、咽痛、睡眠欠佳,无并发症,30%≤中医证候积分减少<70%;无效:治疗5 d 以上,体温仍不能稳定,咽部及全身症状改善不明显或随病情变化出现加重,伴并发症,中医证候积分减少<30%。总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

4.2 2 组临床疗效比较见表1。观察组痊愈率、总有效率分别为41.67%、98.33%,高于对照组15.00%、88.33%(P<0.05)。

表1 2 组临床疗效比较例(%)

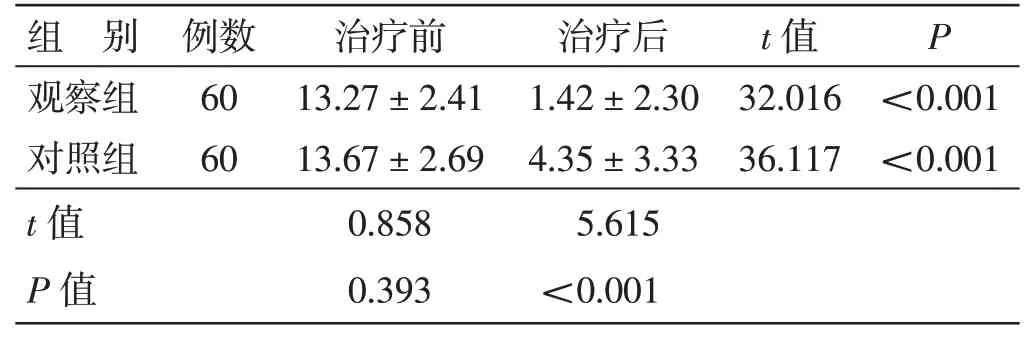

4.3 2 组治疗前后中医证候积分比较见表2。治疗前,2 组中医证候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组中医证候积分均下降(P<0.05),且观察组低于对照组(P<0.05)。

表2 2 组治疗前后中医证候积分比较()分

表2 2 组治疗前后中医证候积分比较()分

?

4.4 2 组体温、纳食、睡眠恢复时间及临床症状消失时间比较见表3。观察组体温恢复时间、纳食恢复时间、睡眠恢复时间、疱疹消失时间、流涎消失时间、消化道症状消失时间均短于对照组(P<0.05)。

表3 2 组体温、纳食、睡眠恢复时间及临床症状消失时间比较()d

表3 2 组体温、纳食、睡眠恢复时间及临床症状消失时间比较()d

?

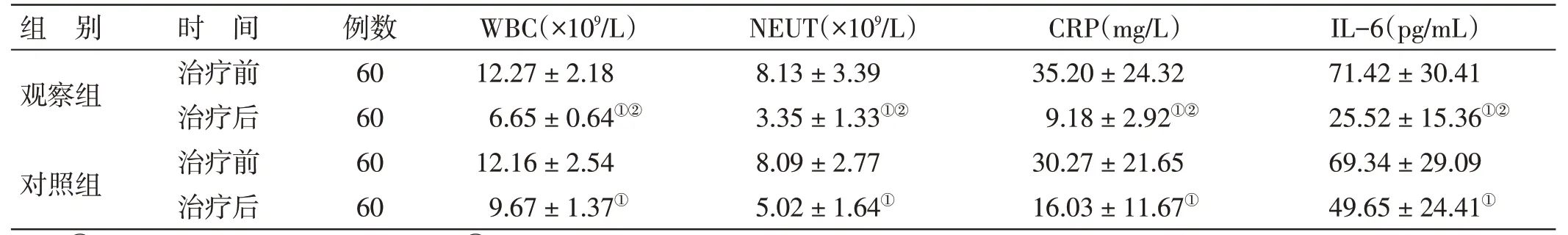

4.5 2 组治疗前后血清WBC、NEUT、CRP、IL-6水平比较见表4。治疗前,2 组血清WBC、NEUT、CRP、IL-6 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组血清WBC、NEUT、CRP、IL-6 水平均降低(P<0.05),且观察组低于对照组(P<0.05)。

表4 2 组治疗前后血清WBC、NEUT、CRP、IL-6 水平比较()

表4 2 组治疗前后血清WBC、NEUT、CRP、IL-6 水平比较()

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

?

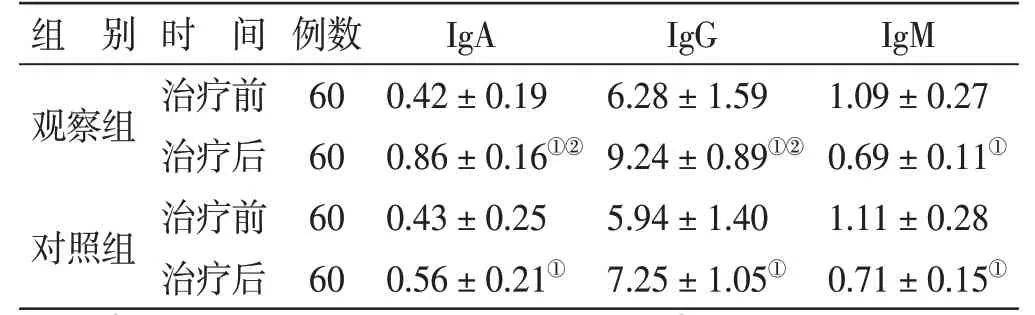

4.6 2 组治疗前后血清IgA、IgG、IgM 水平比较见表5。治疗前,2 组血清IgA、IgG、IgM 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组血清IgA、IgG 水平升高(P<0.05),IgM 水平降低(P<0.05),且观察组血清IgA、IgG 水平高于对照组(P<0.05)。

表5 2 组治疗前后血清IgA、IgG、IgM 水平比较() g/L

表5 2 组治疗前后血清IgA、IgG、IgM 水平比较() g/L

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

?

4.7 2 组治疗前后外周血CD4+、CD8+、CD4+/CD8+比较见表6。治疗前,2 组CD4+、CD8+、CD4+/CD8+比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组CD4+、CD4+/CD8+均升高(P<0.05),CD8+均降低(P<0.05),且观察组CD4+、CD4+/CD8+高于对照组(P<0.05),CD8+低于对照组(P<0.05)。

表6 2 组治疗前后外周血CD4+、CD8+、CD4+/CD8+比较()

表6 2 组治疗前后外周血CD4+、CD8+、CD4+/CD8+比较()

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

?

4.8 2 组不良反应发生率比较见表7。2 组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表7 2 组不良反应发生率比较例

5 讨论

疱疹性咽峡炎尚无特效治疗药物,临床医学常给予一般及对症治疗。近些年临床研究认为干扰素喷雾剂或雾化治疗疱疹性咽峡炎有一定疗效,但仍不能达到理想的效果[8-10]。中医古籍中尚无疱疹性咽峡炎明确的中医病名,现代医家常根据其发病季节、临床症状、流行性等因素归于温病、口疮、喉痹等范畴讨论。中医认为疱疹性咽峡炎的病因主要是外感暑热时邪疫毒而致,是一种时行疫疾,好发于夏秋暑湿当令之季。咽在后主食,喉在前主气,十二经中惟足太阳主表,别下项,余经皆内循咽喉,尽得以病之。由于小儿脏腑娇嫩、形气未充,为稚阳之体,常表现为肺气弱脾不足。其冷暖不自知,暑热之季喜贪凉饮冷,饮食不洁或不节,脾胃运化失司,蕴而化热,湿热内生。湿热郁多成毒,湿热毒邪循经上攻咽喉,则见发热、咽痛、疱疹;脾失健运,可见脘痞、腹胀、纳呆、呕吐等;湿热下迫,可见泄泻或便秘,小便黄赤。或湿热困脾,阻滞气机,气机升降失常致肺卫不固、脾胃不和,外感时行邪毒乘虚经口鼻而入,蕴郁肺脾。卫气同病,湿热熏蒸,循经壅遏咽喉,聚集于咽峡部,初起热郁为疹,湿聚成疱;湿热蕴遏时久,毒热化火,则疱疹潮红、破溃为疡[11]。舌质红,苔厚腻亦是湿热弥漫三焦之象。故该病中医临床可按照温病学中“湿温”的相关理论进行治疗。

甘露消毒丹利湿化浊,清热解毒。首载于《续名医类案》,后被王士雄收录于《温热经纬》,王氏谓此方是“治湿温时疫之主方也”[12]。又根据五运六气的理论阐释湿温发病的病因病机及节气,书中言:“六元正纪,五运分步,每年春分后十三日交二运。征,火旺,天乃渐温。芒种后十日交三运。宫,土旺,地乃渐湿。温湿蒸腾,更加烈日之暑,烁石流金,人在气交之中,口鼻吸受其气,留而不去,乃成湿温疫疠之病。”描述了暑湿热疫之邪侵犯气分的症状,即“发热倦怠,胸闷腹胀,肢酸咽肿,斑疹身黄,颐肿口渴,溺赤便闭,吐泻疟痢,淋浊疮疡等证”。同时也描述了暑湿热疫在气分病人舌象可见“舌苔淡白,或厚腻,或干黄”。这与疱疹性咽峡炎患者的发病时间、流行特征、临床表现及病因病机均高度一致。故治疗以甘露消毒丹为基础方加减。方中黄芩、薄荷、连翘、浙贝母、射干、大青叶辛凉轻清,解毒透热,川贝母易为浙贝母乃是取浙贝母清降解毒之功,加大青叶清热解毒,凉血消斑,既可以清除阳明实热疗咽痛又可透邪解毒消疱疹,水牛角清营凉血以防变证化燥伤血,与大青叶两者同用,则清热解毒、透邪退热之力倍增,又可防止热盛动风。茵陈、滑石清热渗利、淡渗利湿,导邪下出。藿香、石菖蒲、白豆蔻芳香化湿,加姜厚朴苦温燥湿,厚朴姜制既可温中理脾,行气消胀,缓解患儿常出现的呕吐、腹泻、腹胀等消化道症状,又可反佐方中连翘、黄芩、大青叶等苦寒清凉之品伤脾胃碍气机。与藿香同用可协同增效,共奏温中行气、化湿除满之功。本方芳香化浊、苦温燥湿、淡渗利湿、轻清宣肺、苦寒清热诸法合用,使气机宣畅,气化湿化,热随湿去。全方组方严谨,紧扣病机共奏清热解毒、利湿化浊、清咽透热之功,用于治疗湿热毒邪弥漫三焦上蒸于咽喉的疱疹性咽峡炎疗效确切。

咽喉吹药疗法,又称喉科吹药,是用来治疗咽喉、口腔疾病的一种重要的中医传统外治疗法。通常需要将各种药物经特殊炮制后加工成极细粉末,在中医理论的指导下合理辨证选药组方,以特殊工艺流程调配,并用专用器械吹至患病部位达到治疗目的。用药次数可根据患者病情轻重缓急确定,一般为每天吹药2~3 次,病情危重者可频频喷吹直至患者转危为安。咽喉吹药疗法在清代一度发展鼎盛,为多数喉科医家重视,作为当时咽喉疾病的主流治疗方法,治疗地位甚至高于口服药物之上。后由于近代以来西学东渐的产生,现代医学科学技术的发展推广及我国医疗卫生事业的不断进步,抗生素及激素在各级医疗机构普遍使用,使一些喉科急烈性传染病的发生逐渐减少,中医喉科逐渐发展缓慢。同时由于传统咽喉吹药中药粉的制作工艺及流程复杂,多数耳鼻喉科医生常选择成方中药咽喉喷剂。但又很难达到理想的疗效,以至于大量的患者最终选择西医方法治疗[13]。然而近些年由于抗菌素、激素的滥用对儿童身体健康产生危害,以及人民群众对疾病认知水平的提高和网络科普对疾病知识的推广,患儿家长对疾病的治疗理念发生转变。健康、天然、绿色、高效的中医外治方法越来越被人们推崇。开封市儿童医院中医科在数年临床工作中反复探索将传统吹药处方改良,专方专用于儿童疱疹性咽峡炎的治疗。同时随着药物粉碎技术的发展及儿童吹药工具的改进,咽喉吹药的药粉颗粒极细(均过200 目筛),能均匀布撒并作用于咽喉表面的时间较长,无需1 天多次喷药即可达到理想的治疗效果,大大缩短了治疗时间减轻了患儿的痛苦。本研究结果显示,观察组痊愈率、总有效率明显高于对照组,观察组治疗后中医证候积分明显低于对照组,说明采用咽喉吹药疗法配合中药口服内外同治的方法治疗儿童疱疹性咽峡炎可明显提高疗效,迅速阻断患儿病情进展并提高痊愈率。观察组治疗后体温恢复时间、疱疹消失时间、流涎消失时间、消化道症状消失时间、纳食恢复时间、睡眠恢复时间均短于对照组,尤以发热时间缩短及睡眠改善最为明显,这就有效地缓解了患儿家长的焦虑并提高了治疗的配合度。

疱疹性咽峡炎是由肠道病毒感染引起,肠道病毒经鼻咽、口腔侵入感染患儿,随着呼吸和饮食进入呼吸道及消化道局部黏膜,并寄居在黏膜上皮细胞、咽部或肠壁淋巴组织的同时不断分裂增殖;当病毒增殖到一定的数量级后,经淋巴通道扩散至局部淋巴结,进一步削弱患儿的免疫系统功能,引起患儿细胞免疫功能和体液免疫功能失调[14]。免疫球蛋白具有增强体液免疫和激活补体成分的作用,IgG、IgM、IgA 可在一定程度上反映体液免疫状态。IgG 为保护性抗体,是唯一可通过胎盘的免疫球蛋白,在免疫防护中具有重要作用,对蛋白质多肽抗原可产生免疫应答。IgM 为感染初期机体产生的免疫球蛋白,半衰期较短,机体免疫应答可引起血清IgM 水平升高。IgA 是重要的局部感染预防因素,为呼吸道黏膜分泌性抗体[15]。T 细胞在病毒感染后机体特异性免疫应答中起关键作用,不仅负责细胞免疫,对B细胞参与体液免疫也起辅助和调节作用。CD4+增多表示B 细胞产生的免疫球蛋白增多及细胞免疫增强,CD8+增多表示免疫抑制,CD4+/CD8+是人体免疫系统内环境稳定最重要的指标,其降低则提示机体免疫功能降低[16]。临床可以通过检测疱疹性咽峡炎患儿外周血T 淋巴细胞亚群CD4+、CD8+、CD4+/CD8+和IgA、IgM、IgG 的含量,判断患儿机体免疫功能变化及恢复情况。本研究结果显示,治疗后2 组血清IgG、IgA、CD4+、CD4+/CD8+升高,且观察组高于对照组;IgM、CD8+降低,且观察组CD8+低于对照组。提示咽部吹药疗法配合口服甘露消毒丹加减对疱疹性咽峡炎患儿具有较好的免疫调节作用,使机体更快地清除病毒,提高患儿治愈率。此外,WBC、NEUT、CRP、IL-6 为机体在急性感染期的重要炎症指标,其水平增高提示患儿存在明显的炎症反应。本研究结果显示,治疗后2 组血清WBC、NEUT、CRP、IL-6 水平均降低,且观察组低于对照组。提示咽部吹药疗法配合口服甘露消毒丹加减治疗疱疹性咽峡炎患儿减轻了机体的炎症性损伤。

综上所述,咽部吹药疗法配合口服甘露消毒丹加减治疗儿童疱疹性咽峡炎能明显阻断病情进展,缩短咽峡部疱疹及溃疡愈合时间,改善食欲和睡眠,促使患儿消化道症状快速消失进而缩短病程,调节患儿机体免疫,减轻炎症反应,且安全性较好。