增强型体外反搏治疗静息心率增快的老年高血压临床效果观察

2023-08-17杨海燕刘爽卢江曼

杨海燕,刘爽,卢江曼

河北省第八人民医院心内一科,石家庄 050024

高血压是常见的慢性疾病,由于血管系统和心脏长期处于负荷状态,患者极易出现心、脑、肝、肾等器官损伤,诱发心力衰竭甚至死亡等不良事件[1]。研究表明,由高血压引发的心脏、大脑及全身组织的缺血性或出血性疾病及其对靶器官造成的损伤已成为老年人群死亡或残疾的主要原因[2]。目前,人口老龄化已经成为我国重大的社会问题,高血压发病人群数量庞大,发病率逐年升高[3]。研究显示,高血压发病前会先出现心率加快,静息心率增快既是导致血压升高的相关因素,也是心血管疾病发生的重要危险因素[4]。伴有静息心率增快的高血压患者心血管事件发生率及病死率更高,靶器官损害程度更严重[5]。因此,小剂量联合用药降压的同时控制心率是近年来高血压防治相关指南和共识特别强调的治疗原则[6]。增强型体外反搏(EECP)是一种无创性辅助循环装置,能辅助心脏做功,改善血液循环,被广泛应用于心血管疾病的预防、治疗和康复中[7]。本研究采用EECP治疗静息心率增快的老年高血压患者,取得了较好的临床效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 纳入标准:①符合2018年修订版《中国高血压防治指南》[8]中的原发性高血压诊断标准,高血压分级为1级(收缩压140 ~ 160 mmHg,舒张压60 ~ 90 mmHg),静息心率80 ~ 100次/分[6],且病情稳定;②年龄60 ~ 75岁,临床资料完整。排除标准:①由肾实质性、内分泌性、肾血管性原因导致的继发性及恶性高血压;②因运动、咖啡、饮酒、发热等引起的一过性心率增快,因贫血、甲亢、慢性阻塞性肺疾病等导致的继发性心率增快;③合并严重肺动脉高压(平均肺动脉压>50 mmHg)、严重主动脉瓣关闭不全、肺源性心脏病、先天性心脏病、心肌病、严重左心功能衰竭、夹层动脉瘤、未控制的心律失常等;④合并出血性疾病或存在出血倾向,或正在使用抗凝剂;⑤合并肝肾功能衰竭、活动性血栓性静脉炎、下肢深静脉血栓形成、大隐静脉曲张、恶性肿瘤、多脏器功能衰竭、急慢性感染等。选取2021年1月—12月我院收治并符合上述标准的老年原发性高血压伴静息心率增快患者160例,随机分为EECP组和对照组,每组80例。EECP组男47例、女33例,年龄(66.25 ± 5.78)岁,高血压病程(12.24 ± 3.66)年。对照组男49例、女31例,年龄(67.55 ± 4.36)岁,高血压病程(11.11 ±4.37)年。两组一般资料均具有可比性(P均>0.05)。本研究通过医院伦理委员会审核(2021科伦审第5号),患者及家属均签署知情同意书。

1.2 治疗方法 两组均给予生活方式指导,指导患者改变不良的生活方式,如久坐、高盐饮食、吸烟、酗酒,不宜大量饮用咖啡或浓茶;增加体育锻炼和有氧运动,控制体质量,进行服药依从性管理等。对照组口服富马酸比索洛尔,初始剂量为1.25 mg,1次/日,若患者可耐受则每1 ~ 2周增加1.25 mg,最大用量每日不可超过5 mg,共12周。EECP组在对照组基础上给予EECP治疗,设置压力值为0.4 ~0.5 kg/cm2,每次1 h,每日1次,共12周。

1.3 临床效果观察方法 两组治疗前后进行24 h动态血压、动态心电图及心脏超声检查,记录动态血压及动态心率相关指标、血压及心率变异性相关指标、左心室肥厚相关指标。动态血压相关指标包括日间收缩压(dSBP)、日间舒张压(dDBP)、夜间收缩压(nSBP)、夜间舒张压(nDBP)、24 h收缩压(24 h mSBP)、24 h舒张压(24 h mDBP)。血压变异性相关指标包括24 h收缩压变异系数(24 h SBPcv)、24 h舒张压变异系数(24 h DBPcv)、日间收缩压变异系数(dSBPCV)、日间舒张压变异系数(dDBPcv)、夜间收缩压变异系数(nSBPcv)、夜间舒张压变异系数(nDBPcv)。动态心率相关指标包括日间心率(dHR)、夜间心率(nHR)、24 h心率(24 h HR)。心率变异性相关指标包括全部窦性R-R间期的标准差 (SDNN)、每5 min相邻R-R间期均值标准差(SDANN)、全程相邻R-R间期差值均方根(rMSSD)、全部相邻的RR间期差值>50 ms的百分率(PNN50)。左心室肥厚相关指标包括室间隔厚度(IVST)、左心室后壁厚度(LVPWT)、左心室舒张末期内径(LVEDd)和左心室质量指数(LVMI)[8]。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0统计软件。计量资料采用S-W正态性检验,呈正态分布以表示,两组间比较采用t检验,重复测量数据采用重复测量的方差分析;非正态分布以M(P25,P75)表示,两组间比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

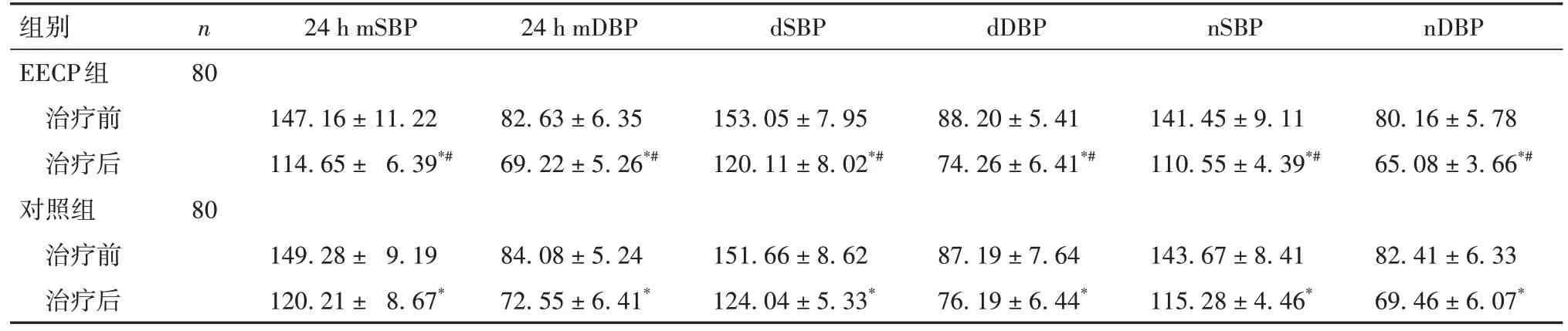

2.1 两组治疗前后动态血压相关指标比较 与治疗前比较,两组治疗后24 h mSBP、24 h mDBP、dSBP、dDBP、nSBP、nDBP均降低,且EECP组降低更明显(P均<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后24 h mSBP、24 h mDBP、dSBP、dDBP、nSBP、nDBP比较(mmHg,)

表1 两组治疗前后24 h mSBP、24 h mDBP、dSBP、dDBP、nSBP、nDBP比较(mmHg,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

nSBP n 24 h mSBP 24 h mDBP dSBP dDBP nDBP 组别EECP组治疗前治疗后对照组治疗前治疗后80 147.16 ± 11.22 114.65 ± 6.39*#82.63 ± 6.35 69.22 ± 5.26*#153.05 ± 7.95 120.11 ± 8.02*#88.20 ± 5.41 74.26 ± 6.41*#141.45 ± 9.11 110.55 ± 4.39*#80.16 ± 5.78 65.08 ± 3.66*#80 143.67 ± 8.41 115.28 ± 4.46*149.28 ± 9.19 120.21 ± 8.67*84.08 ± 5.24 72.55 ± 6.41*151.66 ± 8.62 124.04 ± 5.33*87.19 ± 7.64 76.19 ± 6.44*82.41 ± 6.33 69.46 ± 6.07*

2.2 两组治疗前后动态心率相关指标比较与治疗前比较,两组治疗后dHR、nHR、24 h HR均降低,且EECP组降低更明显(P均<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后dHR、nHR、24 h HR比较(mmHg,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

n dHR组别EECP组治疗前治疗后对照组治疗前治疗后nHR 24 h HR 80 91.45 ± 8.31 80.23 ± 5.06*#83.13 ± 7.66 63.40 ± 4.24*#88.05 ± 5.71 69.25 ± 3.46*#80 87.28 ± 5.20 79.42 ± 5.40*90.24 ± 7.37 84.16 ± 4.26*82.09 ± 6.64 73.55 ± 3.11*

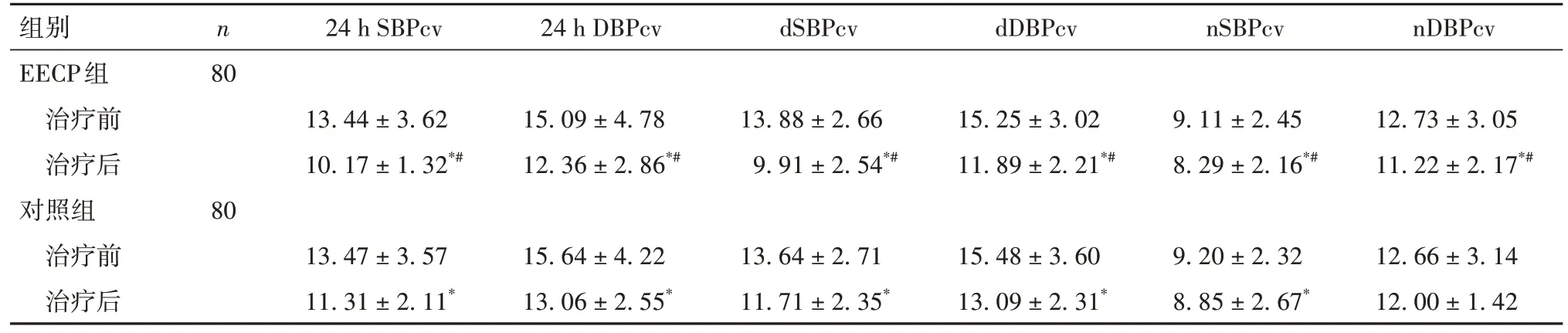

2.3 两组治疗前后血压变异性相关指标比较与治疗前比较,两组治疗后24 h SBPcv、24 h DBPcv、dSBPcv、dDBPcv、nSBPcv均降低,且EECP组降低更明显(P均<0.05)。EECP组治疗后nDBPcv低于同组治疗前及对照组治疗后(P均<0.05),对照组治疗前后nDBPcv比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后24 h SBPcv、24 h DBPcv、dSBPcv、dDBPcv、nSBPcv、nDBPcv比较(mmHg,)

表3 两组治疗前后24 h SBPcv、24 h DBPcv、dSBPcv、dDBPcv、nSBPcv、nDBPcv比较(mmHg,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

组别EECP组治疗前治疗后对照组治疗前治疗后n 24 h SBPcv 24 h DBPcv dSBPcv dDBPcv nSBPcv nDBPcv 80 13.44 ± 3.62 10.17 ± 1.32*#15.09 ± 4.78 12.36 ± 2.86*#13.88 ± 2.66 9.91 ± 2.54*#15.25 ± 3.02 11.89 ± 2.21*#9.11 ± 2.45 8.29 ± 2.16*#12.73 ± 3.05 11.22 ± 2.17*#80 12.66 ± 3.14 12.00 ± 1.42 13.47 ± 3.57 11.31 ± 2.11*15.64 ± 4.22 13.06 ± 2.55*13.64 ± 2.71 11.71 ± 2.35*15.48 ± 3.60 13.09 ± 2.31*9.20 ± 2.32 8.85 ± 2.67*

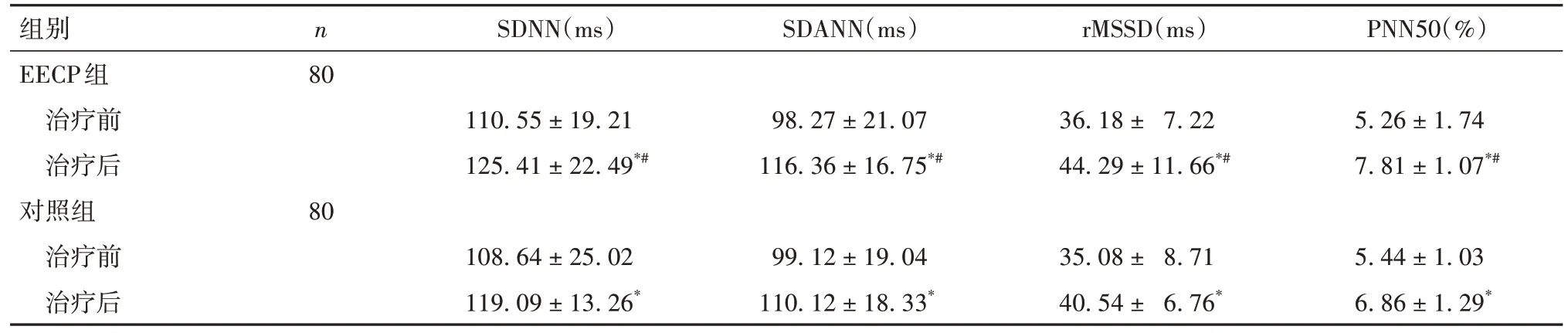

2.4 两组治疗前后心率变异性相关指标比较 与治疗前比较,两组治疗后SDNN、SDANN、rMSSD及PNN50均升高,且EECP组升高更明显(P均<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后SDNN、SDANN、rMSSD及PNN50比较(mmHg,)

表4 两组治疗前后SDNN、SDANN、rMSSD及PNN50比较(mmHg,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

组别EECP组治疗前治疗后对照组治疗前治疗后n SDNN(ms)SDANN(ms)rMSSD(ms)PNN50(%)80 110.55 ± 19.21 125.41 ± 22.49*#98.27 ± 21.07 116.36 ± 16.75*#36.18 ± 7.22 44.29 ± 11.66*#5.26 ± 1.74 7.81 ± 1.07*#80 5.44 ± 1.03 6.86 ± 1.29*108.64 ± 25.02 119.09 ± 13.26*99.12 ± 19.04 110.12 ± 18.33*35.08 ± 8.71 40.54 ± 6.76*

2.5 两组治疗前后左心室肥厚相关指标比较 与治疗前比较,两组治疗后LVMI、IVST、LVPWT、LVEDd均降低,且EECP组降低更加明显(P均<0.05)。见表5。

表5 两组治疗前后LVMI、IVST、LVPWT、LVEDd比较(mmHg,)

表5 两组治疗前后LVMI、IVST、LVPWT、LVEDd比较(mmHg,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

组别EECP组治疗前治疗后对照组治疗前治疗后n LVMI(g/m2)IVST(mm)LVPWT(mm)LVEDd(mm)80 112.18 ± 9.64 95.05 ± 4.62*#11.28 ± 3.11 9.24 ± 2.56*#12.45 ± 2.21 9.32 ± 1.28*#49.49 ± 5.34 43.02 ± 4.19*#80 50.46 ± 4.03 47.81 ± 5.74*115.84 ± 7.09 103.22 ± 6.87*11.35 ± 3.44 10.59 ± 2.61*12.78 ± 2.48 10.33 ± 1.07*

3 讨论

流行病学研究证实,静息心率增快是导致血压升高的相关因素,约1/3的高血压患者静息心率>80次/分,且收缩压和舒张压水平与静息心率呈正相关关系,心率为60 ~ 79次/分的患者血压水平更低,控制达标率更高[9-10]。俞家旺等[11]研究表明,高血压患者静息心率越快,越容易出现糖脂代谢紊乱。静息心率增快患者交感神经长期慢性激活,可导致小动脉收缩,周围血管阻力增加,使血压进一步升高,并可通过增加动脉管壁压力,产生沿切应力方向的振荡,损伤血管内皮,促进动脉粥样硬化,加重高血压患者的心脑血管损害。而高血压患者靶器官的损害又能使交感神经过度激活,导致心率加快,二者互为因果,形成恶性循环。因此,高血压患者的心率变化越来越受到关注。国内外相关专家共识或指南均建议,对高血压患者降压的同时应控制心率,有利于缓解或者避免高血压的进一步恶化。

我国《高血压患者心率管理中国专家共识》中指出,对静息心率>80次/分、24 h动态心率>75次/分的高血压患者应进行心率的干预治疗,首选药物为β受体阻滞剂。比索洛尔是现阶段临床比较常用的选择性β1受体阻滞剂,具有长效且高选择性的特点,能够在用药后22 ~ 24 h内发挥长效的药物作用,且服药后2 ~ 3 h即可以达到血药浓度的高峰,不良反应较少,不仅有利于对静息心率、心率变异性的控制,还能改善交感神经活性,降低心率和血压,尤其适用于伴有心率加快的高血压患者,但长期服用易产生耐药性,远期疗效并不理想。EECP通过在臀部及四肢处包裹气囊,在心脏舒张期对气囊进行充气加压,以升高主动脉舒张压,降低心脏后负荷,增加心、脑、肾等脏器的血流灌注;在心脏收缩期将气囊放气,从而降低主动脉收缩压,减少心脏射血期的阻力,加速血液流向远端,进而改善心肌缺血,在心脏康复治疗中发挥着不容忽视的作用。近年来相关报道还证实,EECP能够增强降压效果,减少降压药物的用量,相关作用机制可能为:①通过驱动血液流动增加了动脉剪切应力,促使血管内皮合成并分泌血管扩张因子一氧化氮、前列环素,抑制缩血管因子血管内皮素1释放,改善血管内皮功能,调节血管张力,从而降低血压;②增加肾血流灌注,从而减少肾素—血管紧张素—醛固酮系统升压物质的释放,产生协同降压效果;③在驱返肢体动脉血的同时亦促进肢体静脉回心血量增多,使中心静脉压升高,右心房容量负荷增加,进而刺激右心房释放心钠肽(ANP),从而发挥利钠、利尿、降压的作用[12-13]。本研究结果显示,老年高血压伴静息心率增快患者在比索洛尔治疗的基础上联合EECP治疗后动态血压水平及心率均较单独应用比索洛尔患者降低。王红宇等[14]研究也证实,随着EECP治疗时间的延长,高血压患者的心率逐步下降,心律失常的发生也逐渐减少。本研究结果证实,EECP治疗老年原发性高血压伴静息心率增快,不仅能降低患者的血压和心率,还可改善血压变异性和心率变异性,从而调节心脏自主神经功能,抑制左心室肥厚的进展,延缓高血压心脏损害的进展。

原发性高血压患者除了血压持续性异常升高外,通常也会出现自主神经功能的失衡、受损。静息心率增快就是肾素—血管紧张素—醛固酮系统激活、儿茶酚胺增加等导致的交感神经过度激活,迷走神经功能过度抑制,心脏自主神经调节失衡的结果。心率加快能直接反映交感神经过度激活,因此常常被称为评价交感神经活性的“窗口”[15]。心率变异性指标能够反映交感神经和副交感神经两个系统的平衡以及张力,是公认的无创检测心脏自主神经功能的重要指标,在预测恶性心血管事件中具有重要价值[16]。心率变异性降低提示自主神经调节功能紊乱,交感神经活性增强,迷走神经活性降低,使血压、心率及血流动力学、血液流变学发生异常,从而加重高血压患者的心、脑、肾等靶器官损害。曾纪勇等[17]研究证实,高血压患者SDNN、SDANN、rMSSD、PNN50 均较健康人群下降,其血压调节能力减退,且心肾功能也不断下降。王凌玲等[18]研究显示,隐蔽性未控制高血压患者交感神经活性增强,靶器官受损加重,且血压变异性和心率变异性异常是靶器官受损的危险因素。

血压变异性是血压最基本的生理特征,随着血管壁弹性异常、血容量改变,以及神经—体液—内分泌调节失衡,可发生血压变异性病理性改变[19-20]。血压变异性与心血管调节功能有关,而心血管调节的动态平衡受交感神经及迷走神经影响。血压变异性升高往往意味着内皮功能障碍、血管收缩功能异常,高交感神经活性及迷走神经活性下降。因此,与心率变异性一样,血压变异性也能反映交感神经和迷走神经在心血管功能调节过程中的平衡关系,也是一种评价心血管自主神经活动的常用指标。血压变异性升高会使血流对血管壁的机械性压力和冲击力发生波动,直接损伤血管壁,从而加重血管内皮细胞功能的损害程度,导致动脉粥样硬化发生和发展,增加心脑血管事件发生的危险性。本研究结果显示,与治疗前比较,两组治疗后血压变异性相关指标24 h SBPcv、24 h DBPcv、dSBPcv、dDBPcv、nSBPcv均降低,而心率变异性相关指标SDNN、SDANN、rMSSD、PNN50均升高,且EECP组变化更明显,提示EECP更有助于改善患者的血压变异性和心率变异性。

心脏是高血压最主要的靶器官,其中最常见的心脏异常体征为左心室肥厚,是高血压患者心力衰竭、卒中、猝死的重要原因。当血压和血压变异性升高时,心血管系统处于高负荷状态,可刺激心肌纤维蛋白合成,促进左心室肥厚的发生发展。此外,肾素—血管紧张素—醛固酮系统及交感神经的过度激活也在高血压导致左心室肥厚的过程中发挥着重要作用[21]。交感神经激活时心率加快,心肌收缩力增加,心脏的压力和容量负荷均增大,导致左心室心肌肥厚;交感神经活性增强还可上调α和β肾上腺素受体活性,从而影响心肌肥厚和纤维化的发生[22]。研究显示,高血压患者左心室肥厚程度随着日间血压变异性的增高而增加,且LVMI随着收缩压变异性的增加而增加[23]。动物实验表明,颈交感神经节切除可明显降低自发性高血压大鼠的LVMI,抑制左心室肥厚及心肌纤维化,且该作用不依赖于血压水平[24]。本研究结果显示,与治疗前比较,两组治疗后LVMI、IVST、LVPWT、LVEDd均降低,且EECP组降低更明显。林志强[25]研究显示,高血压患者体内自主神经功能失衡,心率变异性降低,且随着左心室重构的进展,心率变异性改变更明显。因此,老年高血压伴心率加快患者存在自主神经功能失调,进而导致血压变异性和心率变异性的异常改变,最终导致患者心脏结构出现变化。

综上所述,EECP有助于降低老年高血压伴静息心率增快患者的血压和心率,改善血压变异性和心率变异性,从而调节心脏自主神经功能,抑制左心室肥厚的进展。但本研究样本量较小、观察时间较短,确切结论及具体的作用机制尚有待大样本多中心研究进一步探讨。